高寒山区不同土地利用类型土壤养分化学计量特征及影响因素

赵 雯,黄来明,*

1 中国科学院地理科学与资源研究所,生态系统网络观测与模拟重点实验室, 北京 100101

2 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

土壤作为陆地生态系统中最大的营养元素库,是陆地生命系统重要的物质和能量来源。土壤中C、N、P等营养元素在迁移和转化过程中往往伴随耦合现象[1],因此研究不同养分化学计量比对揭示土壤-植物相互作用及元素生物地球化学循环具有重要意义。青藏高原作为“地球第三极”和“亚洲水塔”,是中国乃至亚洲重要的生态屏障,同时也是我国典型的生态脆弱区。该区域生态系统结构简单,抗逆性差,土壤冻融交替频繁[2]。随着全球气候变暖,加之人为因素的剧烈干扰,该区土壤环境持续恶化[3],养分流失严重[4],地力衰退明显[3,5],严重威胁高寒生态系统安全及区域可持续发展。因此,了解高寒地区不同土地利用类型下土壤养分化学计量特征及其影响因素可为评估该区脆弱生态系统土壤质量和功能提供参数。

近年来,许多学者在青藏高原地区开展土壤养分含量分布特征及其影响因素研究,并取得了重要进展。Bing[6]等在青藏高原东部研究发现土壤C∶P和N∶P随土层深度的增加而减小,Yang[7]等的研究结果显示高寒草地不同深度土壤中SOC∶TN相对稳定,Feng[8]等认为青藏高原东部土壤TC(全碳,包括无机碳):TN、TC∶TP、TN∶TP均随土层深度的增加显著减小。降雨量、温度[6,9]等气候因素以及土壤pH、容重、含水量、孔隙度等土壤性质[8,10]均会直接影响高寒地区土壤养分化学计量比,而海拔[6]、经纬度[8]可通过影响区域水热条件间接影响土壤养分化学计量比时空分布特征。此外,不同学者指出植被类型及种植年限不同,养分吸收量和凋落物归还量具有显著差异,从而影响土壤养分生态化学计量比[10—11]。除了自然因素的影响,高寒地区人为活动干扰(开垦和放牧、禁牧等)对土壤养分状况和化学计量比的影响近年来也受到了关注。研究表明,开垦和放牧会导致表层土壤养分含量快速下降,而禁牧有利于遏制草原土壤退化,且随着禁牧时间的增加土壤养分含量逐渐增加[12]。然而,Mipam[13]等却认为中度及以下放牧活动对土壤养分及相应的化学计量比并无显著影响。也有学者指出由于气候变化和人类活动引起草地严重退化会对土壤养分化学计量比产生重要影响[14—15]。

综上所述,目前关于青藏高原土壤养分化学计量比的研究主要是针对高寒林地或草地,而对不同土地利用类型下土壤养分含量与化学计量比分布特征及其影响因素的对比研究较少。基于此,本文选取青海省东部农、林、草地不同土层深度(0—10、10—20、20—30 cm)土壤为研究对象,通过测定土壤基本理化性质(pH、容重(bulk density, BD)、孔隙度(porosity, Ps)、粘粒含量(clay content, Cy)、土壤含水量(soil water content, SWC)、总有机碳(soil organic carbon, SOC)、全氮(total nitrogen, TN)、全磷(total phosphorus, TP)、速效氮(available nitrogen, AN)、速效磷(available phosphorus, AP)),并提取各样点环境因子(年均温(mean annual temperature, MAT)、年均降雨量(mean annual precipitation, MAP)、年均蒸发量(average annual evaporation, Ea)、植被归一化指数(normalized differential vegetation index, NDVI)、海拔(altitude, ALT)、坡度(slope gradient, SG)、地表粗糙度(surface roughness, SR)、经度(longitude, LON)、纬度(latitude, LAT)),分析了不同土地利用类型下土壤养分化学计量比分布特征及其影响因素,以期为高寒地区脆弱生态系统土壤养分管理和调控提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

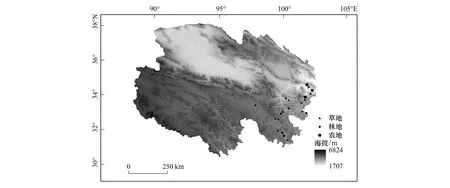

本研究选取青海省东部4个自治州(市)12个县为研究区域(32°52′N—36°13′N,98°23′E—102°29′E)(图1)。该区域位于黄土高原向青藏高原过渡的镶嵌地带,地势西北高、东南低,具有高山、盆地、丘陵、平原、河谷等多种地貌类型。这一地区地处西风带,受季风影响空气干燥度适中,其水汽湿度位于西风低湿度区(昆仑山地、祁连山及阿尔金山等地)和季风高湿度区(藏东藏南地区及东喜马拉雅北麓地区)之间[16],年均气温-9.2—7.5 ℃,年降水量200—400 mm,年蒸发量396—1098 mm。由于受高寒气候的影响,该地土壤类型主要包括灰钙土、栗钙土、黑钙土、灰褐土和草甸土,发育时间较短,风化强度和物质迁移较弱,普遍具有薄层性和粗骨性等特点[17]。

图1 青海省东部不同土地利用类型土壤样点分布图Fig.1 Distribution of sample sites in eastern Qinghai Province of different land use types

1.2 样品采集与分析

2019年8月在青海省东部选取不同土地利用类型下(农、林、草地)24个采样点,分别位于海东市(6个)、黄南藏族自治州(6个)、海南藏族自治州(3个)和果洛藏族自治州(3个)。在每个样点分别采集0—10 cm、10—20 cm和20—30 cm原状土和扰动土样品,每个样点取3次重复,共采集原状土和扰动土各216个。将采回的扰动土置于阴凉干燥处风干,去除植物残体,研磨过筛(2 mm,1 mm和0.25 mm)备用。

原状土通过环刀法采集,采用恒定水头法测定土壤含水量、总孔隙度和土壤容重,测定方法参照《森林土壤水分-物理性质的测定》(LY/T 1215—1999)[18]。其余指标使用扰动土测定。采用浸提电位法测定土壤pH(水土比2.5∶1),采用MS- 2000激光粒度仪测定土壤机械组成,采用重铬酸钾氧化-外加热法测定土壤有机质,采用凯氏定氮法测定土壤全氮,采用酸熔-钼锑抗比色法测定土壤全磷,采用碱解扩散法测定土壤速效氮,采用碳酸氢钠提取法测定土壤速效磷,方法参照《土壤农化分析》[19]。

1.3 数据处理

用软件ArcGIS 10.6提取采样点环境数据(年均温MAP、年均降雨量MAP、年均蒸发量Ea、植被归一化指数NDVI、坡度SG和地表粗糙度SR);海拔ALT、经度LON和纬度LAT通过GPS(Garmin eTrex 221x)记录。气候数据来自中国气象数据共享网,NDVI来自MODIS NDVI数据MOD13Q1,地形数据基于SRTM DEM数据计算得到。采用软件SPSS 25.0和Origin 2017分别对数据进行描述性统计分析、Pearson相关性分析和相应图表绘制,同时,分别对同一土地利用类型,不同土层深度及同一土层深度,不同土地利用类型土壤性质及土壤养分化学计量比进行了单因素方差分析,并采用邓肯检验法进行多重比较。显著性检验的标准为0.05。采用Canoco 5.0软件对土壤基本理化性质、环境因子与土壤化学计量比之间的关系进行冗余分析并绘制图像。

2 结果与分析

2.1 不同土地利用类型下土壤基本理化性质

如图2所示,农地土壤容重BD平均值为1.46 g/cm3,显著高于林地(1.12 g/cm3)和草地(1.16 g/cm3),分别高出23.29%和20.55%,而农地总孔隙度Ps平均值(44.44%)却显著低于林地(总孔隙度Ps均值56.58%)和草地(总孔隙度Ps均值54.00%)。林、草植物根系活动及枯枝落叶的腐解有利于改善土壤结构,增加土壤孔隙度。土壤含水量SWC平均值表现为林地(0.39 g/g)>草地(0.33 g/g)>农地(0.21 g/g),其中农地和林地间存在显著差异(P<0.05),这是因为林地具有较高的冠层郁闭度,有效减少了水分蒸发,有利于土壤水分涵养[20]。农地土壤pH平均值(8.75)显著高于林地(7.49)和草地(7.91)(P<0.05),这与我国南方农地土壤普遍出现酸化不同[21]。干旱半干旱地区农业开垦导致农地水分蒸发强烈,使得盐分在地表聚集,这可能是该区农地土壤pH增加的原因。农、林、草地土壤粘粒含量Cy平均含量(27.33%、22.41%、18.63%)依次降低,这可能与研究区农地接受河流冲积物和灌溉有关[22],从而导致农地土壤粘粒含量Cy显著高于高寒草地(P<0.05)。

农地土壤总孔隙度SOC与全氮TN平均含量(20.90 g/kg、1.08 g/kg)均显著低于林地(71.91 g/kg、3.49 g/kg)和草地(55.11 g/kg、2.81 g/kg)(P<0.05),其中总有机碳SOC平均含量与林地和草地相比分别降低70.94%和62.08%,全氮TN含量分别降低69.05%和61.57%。相反,农地土壤速效氮AN平均含量(22.88 mg/kg)却略高于林地(17.69 mg/kg)和草地(19.35 mg/kg),但不同利用类型下速效氮AN含量差异不显著(图2)。研究表明,作物吸收和收获可以加速土壤中碳、氮等养分的周转和消耗,从而导致农地土壤总有机碳SOC和全氮TN含量显著低于林地和草地[23]。农地土壤全磷TP与速效磷AP平均含量分别为1.30 g/kg和26.04 mg/kg,均显著高于林地(0.83 g/kg、5.22 mg/kg)和草地(0.73 g/kg、6.99 mg/kg)(P<0.05),这是由于作物对碳、氮的吸收率显著高于磷,加之氨挥发会造成土壤中氮素损失。

图2 不同土地利用类型下土壤基本理化性质Fig.2 Box diagram of soil basic properties under different land use types图中不同小写字母表示不同土地利用类型间差异显著 (P<0.05)

2.2 不同土地利用类型土壤养分化学计量比描述性统计分析

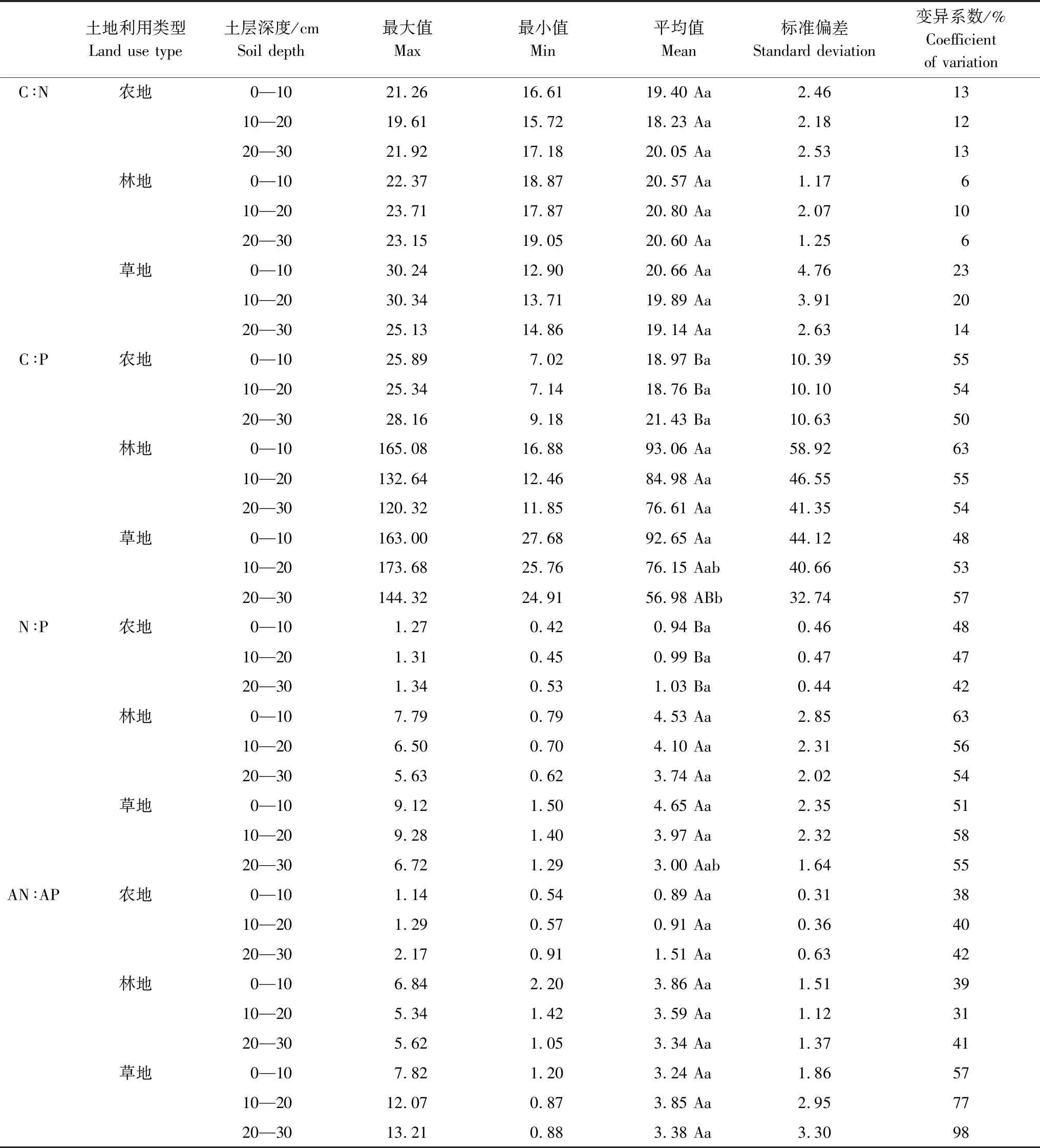

如表1所示,农、林、草地0—30 cm土壤C∶N变化范围分别为15.72—21.92、17.87—23.71、12.90—30.34,平均值分别为19.23、20.66、19.90,变异系数分别为12%—13%、6%—10%、14%—23%。由于土壤中碳、氮元素循环相互耦合,且影响机制相似,因此不同土地利用类型或不同深度土壤C∶N均无显著差异,这与陶冶[24]等的研究结果一致。研究区草地土壤中的C∶N显著高于Yang[7]等在高寒草地的研究,这可能与该地区广泛分布有较厚的草毡层,有机质含量较高有关。农、林、草地0—30 cm土壤C∶P变化范围分别为7.02—28.16、11.85—165.08、24.91—173.68,平均值分别为19.72、84.88、75.26,变异系数分别为50%—55%、54%—63%、48%—57%;N∶P变化范围分别为0.42—1.34、0.62—7.79、1.29—9.28,平均值分别为0.99、4.12、3.87,变异系数分别为42%—48%、54%—63%、48%—57%。农地土壤C∶P和N∶P均显著低于林地和草地(P<0.05)(表1),除草地0—10 cm土壤C∶P和N∶P显著高于0—20 cm或20—30 cm外,农地和林地不同深度土层间C∶P、N∶P均无显著差异(表1)。农、林、草地土壤AN∶AP变化范围分别为0.54—2.17、1.05—6.84、0.87—13.21,平均值分别为1.10、3.60、3.49,变异系数分别为38%—42%、31%—41%、57%—98%,不同土地利用类型或不同深度土壤AN∶AP均无显著差异(表1)。

表1 不同土地利用类型土壤养分化学计量比描述性统计分析表Table 1 Descriptive statistical analysis table of soil nutrient stoichiometry of different land use types

2.3 土壤养分化学计量比与基本理化性质之间的关系

土壤养分化学计量比与基本理化性质相关性分析结果表明,C∶N与土壤含水量SWC及总孔隙度Ps之间存在显著正相关关系(P<0.05),而与pH、速效磷AP含量存在显著负相关关系(P<0.05)(表2)。C∶P、N∶P与pH、容重BD、粘粒含量Cy、速效磷AP含量均具有显著负相关关系(P<0.05或P<0.01),而与土壤含水量SWC、总孔隙度Ps、速效氮AN含量均具有显著正相关关系(P<0.01)。同时,N∶P与总孔隙度SOC、C∶P与全氮TN的正相关性也达到显著水平(P<0.01),这与青烨[15]等在若尔盖高寒湿地的研究结果一致(表2)。AN∶AP与土壤含水量SWC、总孔隙度Ps、总有机碳SOC和全氮TN含量显著正相关(P<0.05或P<0.01),与pH、容重BD和粘粒含量Cy显著负相关(P<0.05或P<0.01)(表2),由于速效养分受全量养分影响较大,因此AN∶AP与土壤基本理化性质的相关性与N∶P基本一致。

表2 土壤基本理化性质与化学计量比相关性分析表Table 2 Correlation of soil basic properties and stoichiometric ratio

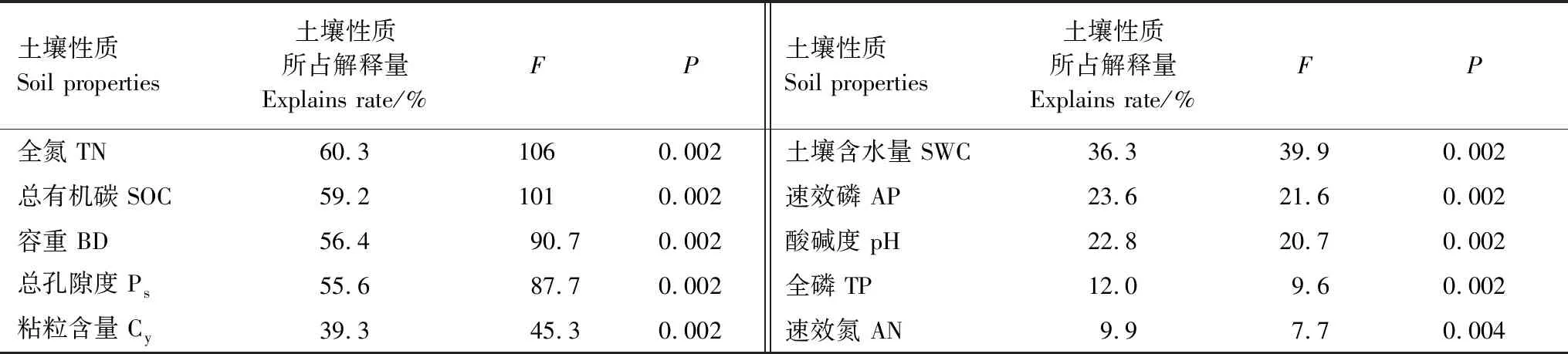

通过冗余分析(RDA)对3种土地利用类型下土壤养分化学计量比与基本理化性质之间的关系进行分析可知,土壤化学计量比在第Ⅰ、Ⅱ排序轴的解释量分别为79.11%和10.08%,前两轴对于土壤养分化学计量比的累计解释量达89.19%(图3)。同时,前两轴对于土壤养分化学计量比和土壤基本理化性质关系的累计解释量达到97.66%,表明排序结果较好。通过对第Ⅰ轴(F=231,P=0.002)和所有轴(F=64.2,P=0.002)进行置换检验可知,排序结果可靠。根据图3中夹角和箭头的大小显示,土壤养分化学计量比与速效氮AN、土壤含水量SWC、总有机碳SOC、总孔隙度Ps、全氮TN呈正比,与容重BD、全磷TP、粘粒含量Cy、pH、速效磷AP呈反比,全氮TN、总有机碳SOC、容重BD和总孔隙度Ps对于土壤养分化学计量比的解释量更高。蒙特卡洛(Monte Carlo)检验结果进一步表明不同性质对土壤养分化学计量比的重要性不同(表3),全氮TN、总有机碳SOC、容重BD、总孔隙度Ps、粘粒含量Cy、土壤含水量SWC、速效磷AP、pH、全磷TP和速效氮AN的重要性依次降低,解释量分别为60.3%、59.2%、56.4%、55.6%、39.3%、36.3%、23.6%、22.8%、12.0%和9.9%。

图3 土壤养分化学计量比和基本理化性质冗余分析(RDA)排序结果Fig.3 The redundancy analysis (RDA) ranking results of Soil nutrient stoichiometry and basic propertiesC∶N∶碳:氮, soil organic carbon: total nitrogen;C∶P:碳:磷, soil organic carbon: total phosphorus;N∶P:氮:磷, total nitrogen: total phosphorus;AN∶AP:速效氮:速效磷, available nitrogen: available phosphorus;SOC∶总有机碳, soil organic carbon;TN∶全氮, total nitrogen;TP:全磷, total phosphorus;AN∶速效氮, available nitrogen;AP:速效磷, available phosphorus;BD:容重, bulk density;SWC∶土壤含水量, soil water content;Cy:粘粒含量, clay content;Ps:孔隙度, porosity;pH:酸碱度

表3 土壤基本理化性质对养分化学计量比重要性排序表Table 3 Importance equencing of Soil properties

2.4 土壤养分化学计量比与环境因子之间的关系

从表4可以看出,相较于地形和植被因子而言,气候因子(年均蒸发量Ea、年均降水量MAP、年均温度MAT)对土壤养分化学计量比的影响更大。其中,年均蒸发量Ea、年均温度MAT与N∶P、C∶P均存在显著负相关关系(P<0.05),这与董正武[25]等在古尔班通古特沙漠的研究结果一致。而MAP与N∶P、C∶P均存在显著正相关关系(P<0.05),年均蒸发量Ea还与C∶N存在显著负相关关系(P<0.05)。此外,纬度LAT、海拔ALT与土壤C∶P相关性显著(P<0.05),而海拔ALT还与N∶P存在显著正相关关系(P<0.05)。经度LON、地表粗糙度SR、坡度SG、植被指数NDVI与土壤养分化学计量比之间的相关性均不显著(P>0.05)。

表4 环境因子与化学计量比相关性分析表Table 4 Correlation of environmental factors and stoichiometric ratio

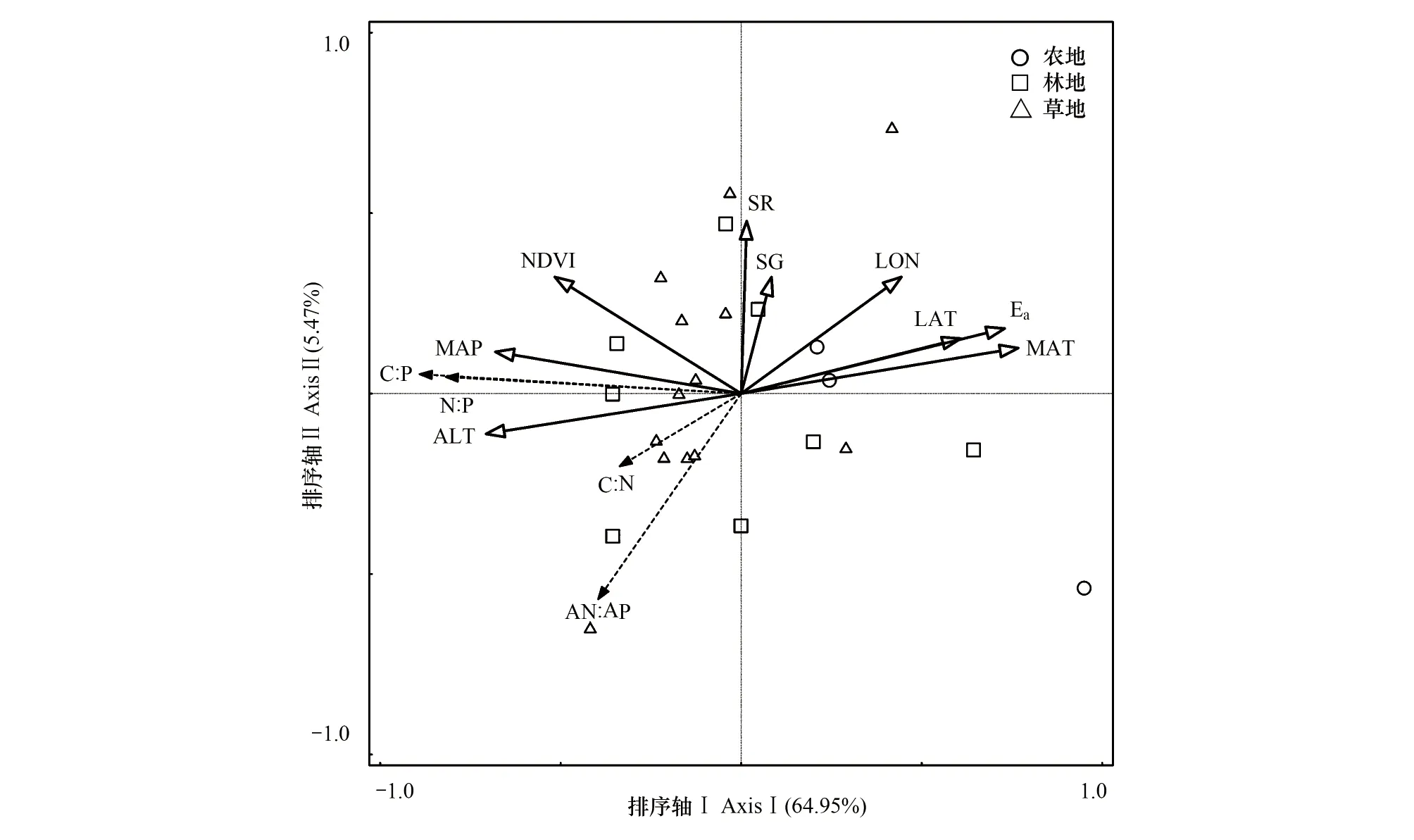

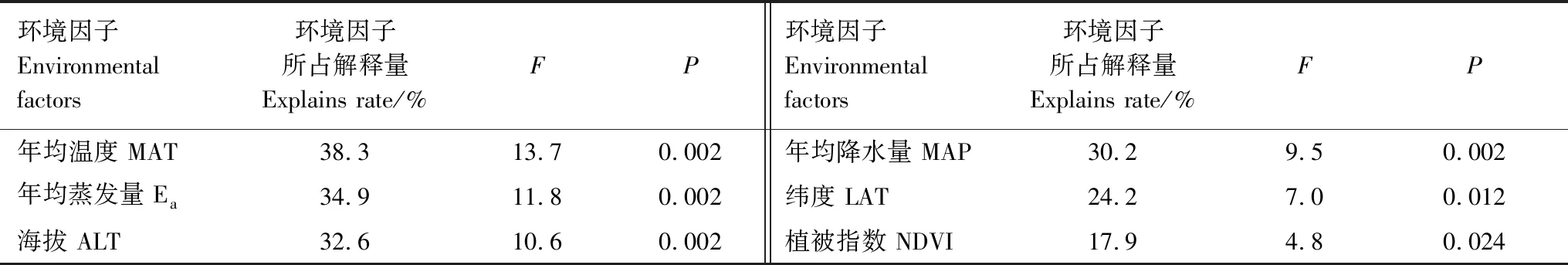

对土壤养分化学计量比与环境因子之间的关系进行RDA分析表明,第Ⅰ轴和第Ⅱ轴对于土壤养分化学计量比的解释量分别为64.95%和5.47%,前两轴对于土壤养分化学计量比和环境因子之间关系的累计解释量达99.29%。同时,对第Ⅰ轴(F=25.9、P=0.004)和所有轴(F=3.8、P=0.004)进行置换检验的P值均小于0.01,说明排序结果可靠且良好。由化学计量比和环境因子的RDA排序图(图4)可知,土壤养分化学计量比与海拔ALT、年均降水量MAP及植被指数NDVI呈正比,与年均温度MAT、年均蒸发量Ea、经度LON、纬度LAT呈反比,且年均温度MAT与年均蒸发量Ea对于土壤养分化学计量比的总体解释量更高,是影响土壤养分化学计量比的主要环境因子。蒙特卡洛(Monte Carlo)检验结果进一步表明不同环境因子对土壤养分化学计量比的重要性不同,其中年均温度MAT对土壤养分化学计量比的重要性最高,与李丹维等[26]的研究结果一致。对土壤养分化学计量比影响显著的环境因子包括年均温度MAT、年均蒸发量Ea、海拔ALT、年均降水量MAP、纬度LAT及植被指数NDVI,其解释量分别为38.3%、34.9%、32.6%、30.2%、24.2%和17.9%(表5)。

图4 土壤化学计量比与环境因子冗余分析(RDA)排序结果Fig.4 The redundancy analysis (RDA) ranking results of Soil nutrient stoichiometry and environmental factors数据为三层土壤(0—10、10—20、20—30 cm)平均值,LAT:纬度, latitude;LON∶经度, longitude;ALT:海拔, altitude;SR:地表粗糙度, surface roughness;SG:坡度, slope gradient;NDVI:植被指数, normalized differential vegetation index;Ea:年均蒸发量, average annual evaporation;MAP:年均降水量, mean annual precipitation;MAT:年均温度, annual mean air temperature

表5 环境因子对化学计量比重要性排序表Table 5 Importance equencing of environmental factors

3 讨论

3.1 不同土地利用类型中土壤C、N、P化学计量特征

土壤养分化学计量比是评价土壤养分供给能力及土壤质量和功能的重要指标。本研究结果显示,青海省东部农、林、草地土壤C∶N变化范围分别为19.4—20.05、20.57—20.8、19.14—20.66,均高于全国平均水平(10—12)[27]。C∶N是体现土壤质量的敏感指标,其大小与土壤有机质的分解速率呈反比[27]。较高的C∶N表明该地区有机质的矿化过程较慢,这可能与高寒地区低温少雨的气候环境有关。不同土地利用类型或不同深度土壤C∶N均无显著差异(P>0.05),表明土壤C∶N在不同环境条件和利用方式下基本稳定,这与Bui[28]等在澳大利亚的研究结果一致。

土壤C∶P是表征土壤中磷矿化能力的重要指标[29],而N∶P则显示土壤氮、磷可利用性水平[30]。农地土壤C∶P变化范围为18.76—21.43,低于全国平均值(52.7)[31],而林、草地土壤C∶P变化范围分别为76.61—93.06和56.98—92.65,高于全国平均值(52.7)[31],此外,农地土壤速效磷AP平均含量为26.04 mg/kg,依据全国第二次土壤普查养分分级标准[32]属于第二级(20—40 mg/kg),而林、草地土壤中速效磷AP平均含量分别为5.22 mg/kg和6.99 mg/kg,均属于较低等级的第四级(5—10 mg/kg),因此该地区林、草地土壤中磷素供给能力和有效性较低,而农地则相反,这可能与农地中磷肥的施用有关。作物对碳、氮的吸收率显著高于磷,加之氨挥发会造成土壤中氮素损失,因此即使农地同时施用氮肥和磷肥,仅导致磷含量的增加[33],这与高君亮等在阴山北麓农牧交错带的研究结果一致[34]。农、林、草地土壤N∶P变化范围分别为0.94—1.03、3.74—4.53、3.00—4.65,其中农地土壤N∶P远低于全国平均值(3.9)[35],加之农地土壤中全氮TN含量平均值(1.08 g/kg)低于全国平均土壤氮含量(1.88 g/kg)[31],因此该地区农地土壤中可能存在一定程度的氮缺乏现象。Reich[36]等认为氮是高纬度、高海拔地区土壤养分限制因子,适当增加氮肥施用量,可以有效缓解氮沉降较低的高寒地区农地土壤缺氮现象。

林地和草地土壤C∶P、N∶P均随土层深度增加而减小,这主要是由于磷主要来源于矿物风化,不同深度土层磷含量接近,而碳、氮由于地表枯落物腐解和沉降输入主要在表层土壤中富集,因此林地和草地0—10 cm土壤C∶P、N∶P显著高于20—30 cm土壤(表1),这与吴雨晴等[5]研究发现高寒草地土壤C∶P、N∶P均随土层深度的增加显著下降这一结果相一致。然而,农地不同深度土层C∶P、N∶P均无显著差异,表明人为干扰(施肥和灌溉)影响土壤中养分转化和平衡关系[37]。

土壤养分全量反应土壤供给养分的能力,而速效养分则反应养分供给的强度[38]。因此,相较于N∶P而言,AN∶AP能够更加准确的反应土壤养分供应水平[39]。农、林、草三种土地利用类型中,土壤N∶P(0.94—1.03、3.74—4.53、3.00—4.65)与AN∶AP(0.81—1.51、3.34—3.86、3.24—3.85)均相近,表明该地区土壤氮、磷元素转化利用速率相近。但与前人研究相比,青海省东部高寒地区土壤AN∶AP(0.81—3.85)仍显著小于古尔班通古特沙漠[39]等土壤氮极缺、有机质分解矿化速率较低地区的土壤AN∶AP(4.75—6.99)。同时,依据全国第二次土壤普查养分分级标准[32],农、林、草地土壤速效磷AN含量(22.88 mg/kg,17.69 mg/kg,19.35 mg/kg)均属于最低等级第6级(<30 mg/kg),而土壤全氮TN含量除农地(1.08 g/kg)属于第3级(1—1.5 g/kg)外,林地(3.49 g/kg)和草地(2.81 g/kg)均属于第1级(>2 g/kg),表明该地区林地和草地全氮TN虽储量丰富,但其矿化速率较慢,因此同农地一样,表现为氮有效性极低,这可能是由于该地高寒气候抑制了土壤微生物及酶活性,使得丰富的凋落物虽在地表聚集却难以分解,造成了土壤中氮元素富集但速效氮AN含量极低的结果。

3.2 土壤养分化学计量特征的影响因素及其指示意义

土壤养分化学计量比受成土作用、水热条件和人为活动等多种因素影响,空间异质性强[15]。明确不同因素对化学计量比的贡献率,可为土壤养分合理管理和调控提供依据。根据冗余分析结果显示,对土壤养分化学计量比影响较大的环境因子和土壤性质有:年均温度MAT、年均蒸发量Ea、海拔ALT、年均降水量MAP、纬度LAT、植被指数NDVI及全氮TN、总有机碳SOC、容重BD、总孔隙度Ps、粘粒含量Cy、土壤含水量SWC。这其中,年均蒸发量Ea的变化主要取决于温度及土壤质地,海拔ALT对于土壤养分化学计量比的影响主要是通过改变土壤的水热条件和植被生长状况实现的,而纬度LAT可以通过改变不同地区降雨量和温度对土壤养分化学计量比产生影响,因此,这三种环境因子可以被归纳进其他影响因素中,影响土壤养分化学计量比的因素主要包括:年均温度MAT、年均降水量MAP、植被指数NDVI、全氮TN、总有机碳SOC、容重BD、总孔隙度Ps、粘粒含量Cy、土壤含水量SWC。

近年来全球气候变暖已成为生态学热点问题。增温对于土壤养分化学计量比的影响效果较为复杂,其在一定程度上削弱了长期以来低温对植物生长发育的抑制作用,延长了植被生长时间,能够提高地上植被生长高度及生物量[40]。同时,温度升高促进了多年冻土融化,使土壤中产生了更多的大孔隙,降低了土壤容重。多年冻土层的下移、破坏甚至消失也将降低土壤水分含量,使得植被根系变得更加发达且趋向于向深层移动,增加了地下生物量[41]。然而增温同时也能够提高土壤酶活性,影响土壤微生物的活性和数量,加快地表凋落物及地下根系的腐烂降解,综合来看增温对土壤中碳、氮循环过程产生了促进作用。秦瑞敏[42]等人研究发现,短期增温会使土壤碳、氮含量有所减少,但长期增温则有助于碳、氮的积累,贝昭贤[43]等人发现增温会降低土壤中磷含量及其有效性。因此,从长时间尺度来看,气候变暖可能会促进土壤中碳、氮的积累并加剧磷损失,进而使该地土壤中的C∶P、N∶P进一步升高。

韩有香[44]等根据已有数据预测未来几十年内青藏高原地区降水将持续增多。李博文[45]等的研究结果显示,增雨量的增加有利于促进土壤呼吸,使碳元素更多以CO2形式逸出,表现为土壤中总有机碳含量的减少,同时,增加降雨量还会促进土壤中养分淋溶损失,降低养分含量。但降水量又是影响植被长势的重要因素,充足的水分能够保障植物正常光合作用所需物质和能量的供应[41],还能在一定程度上削弱冻土融化对土壤含水量的影响,促进植被的生长,并有利于缓解降雨对土壤养分的淋失作用。从分析结果来看,年均降雨量与土壤养分化学计量比存在正相关关系,但受其间接影响的粘粒含量、全氮含量及有机碳含量等因素与土壤养分化学计量比之间的相关关系又存在差异。因此,降雨量的增加对土壤养分化学计量比的影响效果有待进一步探究。

综合来看,青海省东部地区农地土壤存在缺氮现象,而林地和草地土壤又受到磷限制,这将影响生态系统可持续发展。在农地中增施氮肥或引种固氮植物等方式将有助于缓解高寒地区农地土壤缺氮现象。在人工草地中增施磷肥并控制草场放牧强度,有利于缓解草地土壤的磷限制。此外,通过施用有机肥或枯落物归还可以有效改良土壤结构,增加土壤孔隙度,提高土壤保水保肥能力,从而维持土壤养分含量及其平衡关系。

4 结论

本研究通过对青海省东部不同土地利用类型下土壤养分化学计量比进行比较分析得到以下结论:

(1)农地土壤总有机碳SOC和全氮TN含量显著低于林地和草地,而全磷TP和速效磷AP含量则相反, 农、林、草地速效氮AN含量差异不显著。

(2)农、林、草地不同深度土壤C∶N较为稳定,而C∶P、N∶P除农地外均随深度增加而出现显著变化。农地土壤N∶P低于全国平均值,表明研究区农地土壤可能存在一定程度的缺氮现象,不同土地利用类型土壤AN∶AP均远低于全国平均值和其他氮缺乏地区平均值,表明研究区土壤N有效性较低。通过提高限制元素的肥料施用量及引种固氮植物等方式,可缓解高寒地区农地的缺氮现象。

(3)不同土壤性质与环境因子对土壤养分化学计量比的影响和贡献率不同,环境因子的贡献率由大到小依次为:年均温度MAT、年均蒸发量Ea、海拔ALT、年均降水量MAP、纬度LAT、植被指数NDVI;土壤性质的贡献率由大到小依次为:全氮TN、总有机碳SOC、容重BD、总孔隙度Ps、粘粒含量Cy、土壤含水量SWC、速效磷AP、pH、全磷TP、速效氮AN。年均温度的升高可能会直接或间接的造成土壤磷元素的进一步损失,可通过增施磷肥并降低草地放牧强度等方式缓解这一现象。