官员更替、官员异质性与城市扩张

——来自中国地级市的经验证据

温佳楠

(中共河南省委党校 经济管理教研部,郑州 450000)

城市扩张是全球城市化进程中的普遍现象,其典型特征表现为城市建成区边缘外扩。伴随着城镇化的快速推进,我国城市建成区面积从2003年的28 308平方公里增长到2019年的60 312.5平方公里,年均增长率为4.8%,而同期城市人口年均增长率仅为1.6%。城市面积的快速扩张引发了耕地资源流失、生态环境破坏、土地城镇化虚高、城市空间格局失衡等一系列问题。[1]为此,党的十九大报告明确提出要“完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作”。[2]国家发展改革委印发的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出“统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。促进城镇建设用地集约高效利用,全面推行增量投放与存量盘活利用相挂钩”。[3]由此可见,遏制城市盲目无序扩张已迫在眉睫,但治理的前提是要厘清城市扩张背后的驱动因素,才能因病施策、对症下药。

近年来,城市扩张已经成为学界关注的热点问题,众多文献对城市扩张的驱动因素进行了探讨。城市经济学理论认为城市扩张是市场经济下多种因素共同作用的结果,人口规模的增加是驱动城市扩张的初始动力,[4]经济发展和产业结构调整是推动城市扩张的重要动力。[5-7]但是,不同于西方国家自发进行的城市扩张过程,中国市场经济体制的特殊性使得传统经济学理论难以清晰解释中国城市扩张动因。基于此,国内学者立足于中国国情对中国城市扩张现象进行分析。踪家峰等指出分税制后形成的中国式财政分权激励了地方政府的土地出让行为,加快了城市规模的扩张。[8]孙建飞等研究发现在财权上收、事权下放的分权制度背景下,地方政府通过土地融资进行基础设施建设、城市扩张“标尺竞争”,最终形成了“财政分权—土地融资—城市扩张”的城市发展模式。[9]郭志勇等研究发现在以经济增长为考核导向的激励约束下,地方政府倾向于放大土地增长功能以缓解地方财政压力,其最终结果是导致城市外延式扩张。[10]上述研究充分说明地方政府在中国城市扩张过程中扮演着重要的角色。

然而,政府行为只是一种表面结果,政府行为背后体现的是决策者的动机,即政府决策从根本上而言来源于官员行为。[11]在中国当前的行政体制下,地方官员掌握着行政审批、土地征用等重要权力,对城市经济发展和资源要素流向具有巨大的影响力和控制力。[12]地方官员竞争与城市扩张之间的关系已经得到研究证实,[13]但作为权力代表的地方主政官员的频繁变更是否与城市扩张存在联系尚不得而知,现有文献也鲜少给出官员更替与城市扩张相关的直接证据。与此同时,相关研究证实官员行为选择会受到官员个人特征的影响,[14]官员异质性特征是否会影响城市扩张也需要进一步检验。此外,当前关注地方官员对城市扩张影响的文献主要关注单一官员属性(市长或市委书记),[15]而在“党委领导、政府主导”的管理体制下,市委书记和市长共同主导城市发展,只考虑单一官员属性不能完整清晰地说明地方官员与城市扩张的关系。

本文利用中国2003—2016年276个地级市的面板数据,从官员更替视角探究变动中的地方主政官员(市长和市委书记)是否会影响城市扩张,官员异质性特征是否会影响城市扩张,不同地区、不同层级规模的城市扩张受官员更替和官员异质性的影响是否存在差异,以期厘清我国城市扩张行为背后更深层次的行政动机,为防止城市无序扩张和实现城市高质量发展提供借鉴。

一、理论分析与研究假说

(一)官员更替与城市扩张

改革开放以后,中国干部人事任职制度进行了一系列改革,经济增长成为考核官员绩效的重要指标,引发地方官员之间围绕增长展开政治竞争,形成了所谓 “晋升锦标赛”模式。[16]以经济增长为基础的“晋升锦标赛”将关心仕途的地方官员置于强激励之下,提供了一种具有中国特色的激励地方官员推动经济发展的治理方式。[12]在这种政治晋升激励体制下,经济增长成为地方官员追求的政绩目标。2006年中央办公厅发布的《党政领导干部交流工作规定》使地方官员变更成为一种常态现象。频繁的官员变更又进一步强化了官员的政治激励,这是因为中央政府采用相对业绩评价官员表现,新上任官员能否获得政治晋升机会,还取决于其和前任官员经济绩效的对比。[17]因此在官员更替时,新上任官员为了获得优于前任官员的绩效会将有限的要素资源运用到更能促进经济增长和更能凸显政绩的方向。具有乘数效应的基础设施建设是刺激经济增长的有效手段,大规模的招商引资和“令人振奋”的新城、新区开发则是政绩的最直观反映。[18]但无论是基础设施建设、招商引资还是新城、新区开发都需要以城市空间资源为载体。与此同时,现行法律法规体系赋予了地方主政官员征用土地、投资担保等权力,城市空间资源是地方官员通过行政权力可以直接干预的要素资源。再加上官员更替往往会造成地区政治不稳定和监管弱化,[19]城市扩张的“政治成本”也会随之下降。由此可见,新上任地方官员既有强烈动机也有足够能力去推动城市扩张。基于上述分析,本文提出第一个研究假说。

假说1:官员更替会显著推动城市扩张。

(二)官员异质性与城市扩张

中国政府官员处在一个相对封闭的“行政金字塔”中,如何获得晋升是地方官员普遍关注的核心问题。然而,在相同的激励下地方官员所作出的行为决策却往往并非同质的,官员的工作经历、年龄、任期等特征千差万别,这使得地方官员对施政策略的偏好不同。徐现祥等研究发现中国地方官员对政治激励所做出的有利于辖区经济增长的反应因官员年龄和任期差异而不同。[20]张鑫等以长三角地区为例分析了经济增长激励、官员异质性与城市工业污染的关系,研究表明相对于外地晋升官员,本地晋升官员执政下的城市工业污染程度会有所缓减。[21]上述研究说明官员异质性特征使得官员作出了差异化的行为选择。官员特征中,任职期限是影响官员行为选择的重要因素。2006年中央办公厅印发的《党政领导干部职务任期暂行规定》明确指出“党政领导职务每个任期为5年,党政领导干部在任期内应当保持稳定,除特殊情况外,应当任满一个任期”。[22]事实上,中国地市级官员的任期一般仅为两到三年,普遍小于五年。在有限任期和“晋升锦标赛”的压力下,地方官员倾向于追求短期经济增长,因此官员在任职初期就有推动城市扩张的强烈动机。但是随着官员任期的延长,一方面官员预估其获得晋升的概率会下降,另一方面为了避免出现“前人栽树,后人乘凉”的情况,官员发展经济的热情会有所下降,推动城市扩张的积极性也会相应下降。基于此,本文提出第二个研究假说。

假说 2:城市扩张会随官员任期增加先上升后下降,呈现出“倒U”型变化趋势。

除任职期限外,官员更替年龄和官员更替类型也都是影响官员行为决策的关键特征指标。当前,多数研究都建立在“政府官员是无私的社会决策者”这一前提假设下,但现实中该假设在很多情况下都难以成立。[23]已有研究发现土地财政对官员腐败有显著的诱导作用,[24]再加上城市土地出让过程中蕴藏着巨大的利益输送、贪污腐败、钱权交易空间,[25]官员贪腐行为对城市扩张也会产生重要影响。当出现官员变更时,更替官员的年龄越大不仅意味着其获得晋升的可能性变小,也意味着其距离退休的年限越近。与年轻官员兢兢业业地谋求“更上一层楼”不同,高龄官员的晋升激励会出现弱化,这会使得官员的个人自我约束也相应减弱,出现贪腐的可能性增加,众所周知的“59岁现象”就是最好的例证。因此在官员变更时,高龄官员在腐败激励的作用下可能会更热衷于推动城市扩张。官员更替类型则代表着官员的任职经历,主要包括本地晋升、上级下派和异地调任三类,不同类型的更替官员其行为选择也不同。本地晋升的官员通常在当地已经具备一定的政绩基础,否则很难获得升迁。上级部门下派官员的主要目的是考察锻炼,不会单方面过度关注其在经济发展上的表现。而异地调任的官员由于在新任职地处于“人生地不熟”的境地,往往面临着较大的政绩压力。因此,与本地晋升官员相比,异地调任官员面临的政绩压力较大,推动城市扩张的积极性较高,上级下派官员为了避免在城市扩张过程中出现违规违纪问题,推动城市扩张的积极性较低。综上所述,本文提出第三个研究假说。

假说3A:更替官员的年龄越大,推动城市扩张的积极性越高。

假说3B:与本地晋升相比,异地调任官员推动城市扩张的积极性更高。

假说3C:与本地晋升相比,上级下派官员推进城市扩张的积极性更低。

二、研究设计

(一)模型与变量

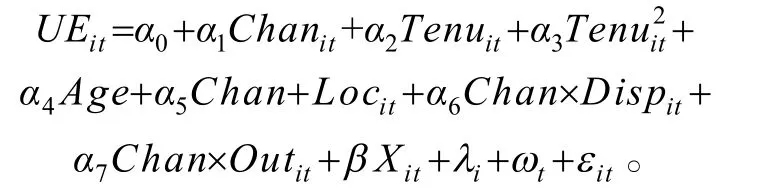

基于上述理论分析,为了进一步检验官员更替、官员异质性对城市扩张的影响,本文构建如下回归模型进行实证分析:

模型中,i表示城市,t表示年份,被解释变量UE代表城市扩张水平,用城市建成区面积来衡量。核心解释变量Chan代表官员更替,分别用地级市市长、市委书记更替次数来衡量。Tenu表示官员任期,同时模型引入官员任期平方项Tenu2以探讨其与城市扩张之间的非线性关系。Age表示官员更替年龄,交互项Chan×Loc、Chan×Disp、Chan×Out分别表示本地晋升、上级下派、异地调任等三类官员更替类型。X为控制变量集合,参照以往文献的研究结果,[26-27]本文控制了工业化水平(Ind)、城市人口规模(Pop)、土地财政(Tf)对城市扩张的影响。λ表示年份固定效应,ω表示地区固定效应,ε表示随机误差项,主要变量说明如表1所示。

表1 变量一览表

(二)数据来源

本文选取中国 276个①地级城市作为研究样本。考虑到2002年国土资源部颁布的《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》中明确指出“市、县两级政府为土地出让主体”,随后中国城市土地市场逐渐发展起来,因此以2003年作为数据搜集的起始年,进一步考虑研究数据的可得性,本文最终将研究期限设定为2003—2016年。②研究数据均来源于相关公开资料,城市建成区面积数据来源于《中国城市建设统计年鉴》,城市宏观经济数据来源于《中国城市统计年鉴》,官员更替数据是在中国党政领导干部资料库、中经网地方党政领导人物库以及人民网公布的干部简历等权威资料基础上手动收集整理所得,涵盖了官员更替年龄、工作经历等个体异质性特征。因此,本文使用中国2003—2016年276个地级市市长更替和市委书记更替两组面板数据来检验官员更替、官员异质性对城市扩张的影响。

(三)变量描述性统计

表2报告了主要变量的描述性统计结果。可以发现,地方政府官员之间的竞争非常激烈,样本期内市长更替和市委书记更替标准差均较小,说明官员更替比较频繁。市长平均任期为2.5年,市委书记平均任期为 2.8年,地方政府官员任期的均值不足3 年,远低于正常换届的期限,这说明地方官员任期较短。市长年龄均值为49岁,市委书记年龄均值为51岁,且标准差较大,说明地方政府官员年龄差别较大。在官员来源中,本地晋升的比例最高(本地晋升市长占比 46.7%,市委书记为 47.7%),其次是外地调任(外地调任市长占比 28.4%,市委书记为 27.3%),最后是上级下派(上级下派市长占比 24.9%,市委书记为25%)。

表2 变量描述性统计结果

为了从直观上反映官员更替与城市扩张的关系,本文进一步计算了历年全国地级市市长、市委书记总更替频率和全国城市建成区面积平均增长率。从图1可以看出,2003—2016年间,官员更替频率和城市建成区面积增长率整体呈现相似的变化趋势,二者存在较强的同步性,这初步说明官员更替与城市扩张之间存在紧密联系。

图1 官员更替频率与城市建成区面积增长率

三、实证结果

(一)基准回归结果

表3给出了官员更替、官员异质性对城市扩张影响的基准回归模型实证结果。基于市长和市委书记样本数据的Hausman检验结果显示,在1%的显著性水平下,拒绝了随机效应的原假设,支持了固定效应模型,因此采用固定效应对模型进行估计。模型(1)至模型(6)依次为分别引入官员更替变量、官员异质性特征变量和控制变量之后的结果,从回归结果来看多数未出现明显变化,实证结果比较稳健。

表3 基准回归结果

由表3模型(1)列、(4)列可知,当不加入官员异质性特征变量和控制变量时,市长和市委书记的更替系数估计值均为正,且都通过了1%的显著性水平检验,表明市长和市委书记更替都会对城市扩张产生正面影响。然而,影响城市扩张的因素较多,当逐步控制了官员任期、年龄等个人特征变量和城市人口规模、土地财政等经济变量以后,模型(3)列、(6)列中的市长和市委书记更替系数也始终为正,且显著性水平也未发生变化,这进一步表明官员更替的确会对城市扩张产生正向影响。但市委书记更替系数始终大于市长更替系数,说明市委书记对城市扩张的影响要大于市长。表3第(1)列至第(6)列的回归结果验证了本文的第一个假说,即官员更替会对城市扩张产生显著推动作用。

观察表3基于市长和市委书记样本回归结果中官员个人特征变量的估计系数可知,官员任期变量在模型(3)列、(6)列中有不同的系数表现,市长任期与城市扩张之间具有显著正相关关系,市长任期平方与城市扩张之间存在显著负相关关系,但需要注意的是,任期对城市扩张的影响是任期平方对城市扩张影响的十倍以上,说明在任期的后期才会出现拐点,这也表明随着市长任期的延长城市会持续扩张,但是到后期市长推动城市扩张的速度会相对下降。而市委书记任期一次项系数显著为正,二次项系数未通过显著性检验,说明市委书记任期与城市扩张呈线性关系,随着任期的增加,市委书记到后期推动城市扩张的热情不会出现下降。市委书记更替年龄对城市扩张具有正向影响,通过了 1%的显著性检验,说明当出现官员变更时,新更换的市委书记年龄越大,推动城市扩张的热情越高;而市长更替年龄对城市扩张的影响不显著。官员更替年龄系数的差异说明,假说 3A得到了市委书记样本的支持。官员更替类型中,外地调任市长的系数估计值为正,通过了 5%的显著性水平检验,说明与本地晋升相比,外地调任的市长对城市扩张的推动作用更大,假说 3B得到验证,而上级下派官员未通过显著性检验,说明上级下派与本地晋升官员在推动城市扩张方面不存在显著差异。假说3C没有得到支持,在基于市委书记样本的估计结果中,官员更替类型变量也不显著,说明无论是本地升迁的市委书记还是上级下派、外地调任的市委书记对城市扩张的影响无显著差别。

控制变量中,城市人口规模对城市扩张有显著正向的影响,这是因为随着城市人口的增加,随之而来的居民对城市住房、公共服务和社会基础设施等方面的需求也在增加,增加城市建成区面积能够缓解和满足公众的部分用地需求。土地财政也是推动城市扩张的重要因素,这与大多数文献研究结论基本一致。分税制改革以后,在财权与事权不匹配的情况下,地方政府往往会通过出让土地获得预算外收入,最终带来城市建成区面积的扩大。[27]工业化水平对城市扩张的影响不显著,这可能是由于随着中国经济步入“新常态”阶段,一方面土地集约利用得到重视,城市土地利用方式逐渐从粗放式追加投入转变为内涵式挖掘土地增长潜力。另一方面产业结构转型升级成效显著,2018年服务业对中国GDP增长贡献率为 59.7%,服务业逐步取代工业成为经济增长的主推动力。

(二)分区域检验

考虑到中国区域发展水平不均衡,区域发展模式存在差异,本文进一步将276个样本城市划分为东部和中西部地区来检验不同区域官员更替、官员异质性特征对城市扩张的影响有何不同,检验结果如表4所示。

表4 分区域回归结果

可以发现,官员更替对城市扩张的影响程度在地区之间存在一定差异。东部、中西部地区的官员更替对城市扩张的正向推动作用都十分显著,假说1再次得到验证。但从系数值来看,东部地区官员更替对城市扩张的推动作用较大,中西部地区官员更替对城市扩张的影响相对较小。出现此结果的原因可能在于:与东部地区相比,中西部地区官员晋升概率较低,[13]因此东部地区官员推进城市扩张的晋升激励较强,中西部地区官员推动城市扩张的积极性相对较弱。官员异质性特征对城市扩张的影响在区域之间基本保持一致,城市扩张与官员任期呈正相关关系,市长年龄对城市空间扩张的影响不显著,市委书记年龄对城市扩张具有正向影响,这可能是因为与市长相比,市委书记更替时年龄相对较大(更替时市长的平均年龄为49岁,市委书记为51岁)。有研究表明,地市级官员晋升的年龄门槛约为 54 岁。[20]为了在年龄门槛来临之前获得晋升,年纪较大的市委书记推动城市扩张的积极性较高。

(三)分城市等级检验

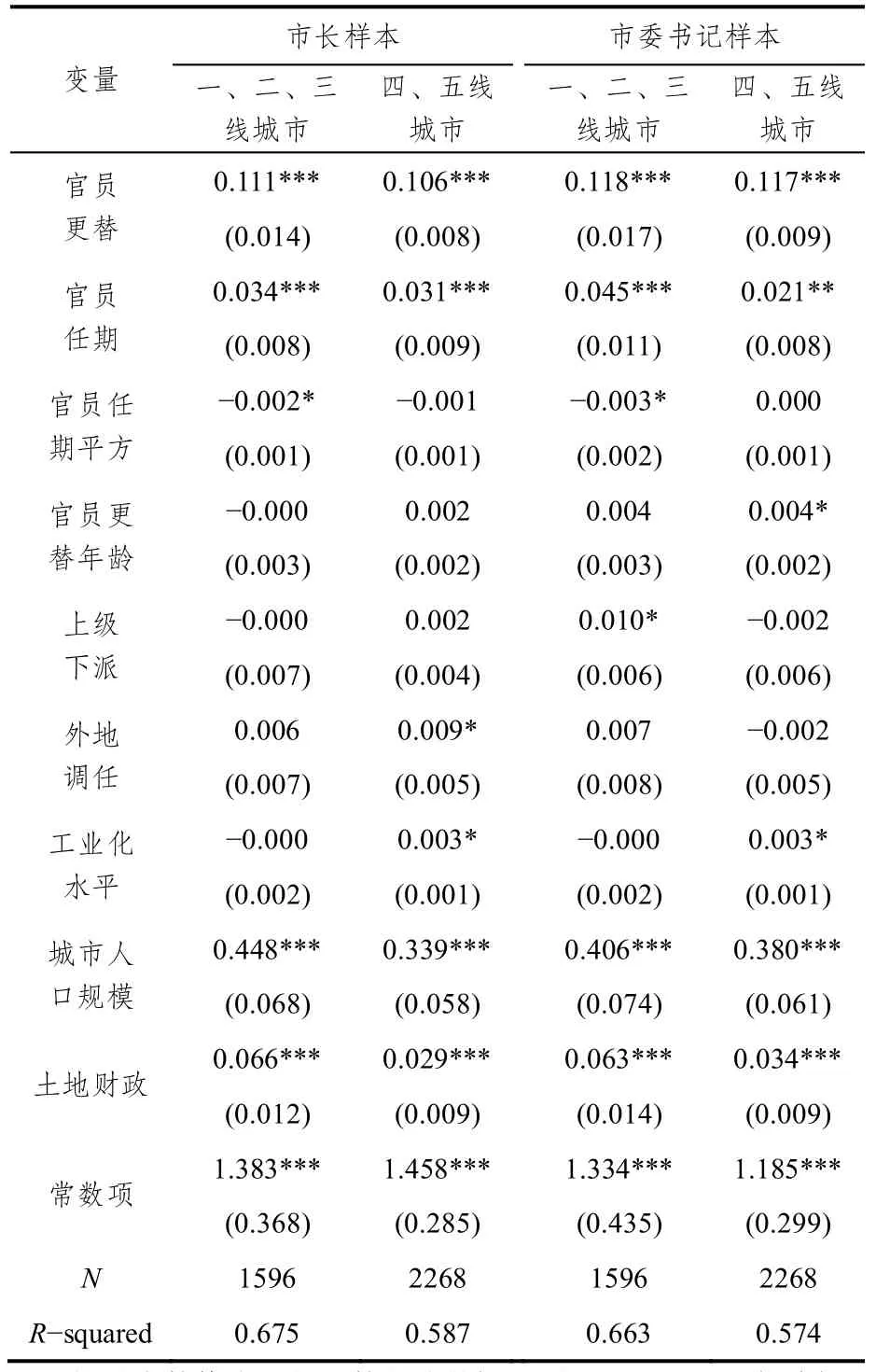

考虑到中国城市体系中存在显著的规模等级差异,不同级别的城市不仅存在着不同程度的财政偏袒,在城市扩张的最基本资源——土地资源的分配上,也存在着层级差异。[30]因此,官员更替和官员异质性特征对城市扩张的影响可能会因城市级别不同而存在差异。故借鉴余泳泽等人采用的方法,[31]参考《第一财经周刊》依据商业魅力值对中国城市的分类,本文进一步将样本城市划分为一、二、三线城市和四、五线城市两组来检验等级不同的城市官员更替、官员异质性特征与城市扩张之间的关系,检验结果如表5所示。

表5 分城市等级回归结果

由表5可知,无论是一、二、三线城市还是四、五线城市的城市扩张都会受到市长更替和市委书记更替的影响。但从系数值来看,官员更替对一、二、三线城市扩张的推动作用要大于四、五线城市。出现此结果的原因可能在于:一、二、三线城市多为行政等级高的副省级城市、省会城市和经济发展水平较高的城市,现阶段中国的土地资源配置方式是一种行政主导方式,即根据行政权力等级配置征地指标。[32]与四、五线城市相比,一、二、三线城市掌握更多的征地指标,因此一、二、三线城市主政官员更替对城市扩张的影响程度就更大。

官员异质性特征对城市扩张的影响在等级不同的城市之间存在一定差异,表现为一、二、三线城市扩张随官员任期变化呈现“倒U”型趋势,四、五线城市主政官员任期与城市扩张正相关,这可能是因为四、五线城市相比一、二、三线城市官员任期普遍较长。官员更替年龄对一、二、三线城市扩张没有显著影响,市委书记更替年龄对四、五线城市扩张有正向显著影响。官员更替类型中,上级下派的一、二、三线城市市委书记系数估计值在10%的水平下显著,外地调任的四、五线城市市长与城市扩张显著正相关,这说明与本地晋升和上级下派的市长相比,外地调任的四、五线城市市长推动城市扩张的积极性更高。

四、结论与启示

本文利用市长更替和市委书记更替两组面板数据从地级市层面探讨了官员变更、官员异质性特征对城市扩张的影响,主要得出以下研究结论:1)官员更替已经成为推动中国城市扩张的重要因素。与市长相比,市委书记更替对城市扩张的推动作用更显著。2)官员异质性特征对城市扩张也具有显著影响,官员任期对城市扩张有显著正向影响;市委书记更替年龄对城市扩张具有正向影响;相对于本地晋升官员,外地调任市长推动城市扩张的积极性更高。3)城市扩张受官员更替和官员异质性的影响因地区而异。具体来看,东部地区官员更替对城市扩张的影响较大,中西部地区影响较小;城市扩张与官员任期呈正相关,市委书记年龄对城市扩张具有正向影响。4)城市扩张受官员更替和官员异质性的影响因城市等级规模而异。具体来看,与一、二、三线城市相比,官员更替对四、五线城市扩张的影响较小;一、二、三线城市扩张随官员任期变化呈现“倒U”型趋势,四、五线城市主政官员任期与城市扩张正相关;四、五线城市高龄市委书记更倾向于推动城市扩张;上级下派的一、二、三线城市市委书记与城市扩张显著正相关;外地调任的四、五线城市市长更倾向于推动城市扩张。

本文的研究结论证实了官员更替和官员异质性对城市扩张的重要影响,不仅为理解城市扩张背后深层次的原因提供了新的视角,也为治理城市盲目无序扩张提供了有益参考。本文的研究结论也具有一定的现实意义:首先,推进地方政府官员绩效考核体系改革,改变传统“以GDP论英雄”的考核体系,提高民生指标、生态指标、创新指标在政绩考核中的权重,建立以高质量发展为导向的多元化、差异化、综合化的官员考核体系,使地方政府官员不再盲从于“经济竞赛”,引导地方官员关注城市发展质量。其次,推进地方政府官员任职期限改革,形成合理的官员任期预期,任期的适当延长在一定程度上能够减少地方官员在城市发展中的短视行为,有利于纠正以土地快速谋发展的思路,降低地方官员推动城市扩张的盲目性。再次,推进财政分配体制改革,调整中央和地方的财政分配比例,优化地方政府的事权与财权,赋予地方政府与事权相符的财权,减轻地方政府财政压力,弱化地方政府对土地财政的依赖。最后,强化制度约束,坚持规划引领,依据城市的功能定位、人口规模等合理布局城市发展空间,推进城市土地制度改革,建立严格的城市规划约束制度,严厉处罚擅自违背城市规划的地方官员,从制度层面减少地方官员推动城市扩张的随意性。

注释:

① 吕梁、毕节、铜仁、陇南、临沧、丽江、中卫等7个城市的数据缺失严重,故从研究样本中剔除;北京、天津、上海、重庆于省级行政单位,因此也从研究样本中剔除。

② 由于部分指标统计口径2017年进行了调整,为了保证研究一致性,故研究期限截止到2016年。样本包含13年276个城市数据,容量相对较大,能够充分保证研究结果的可靠性。