陕西省新型城镇化与生态环境协调度研究

冯俊华,张路路

陕西科技大学经济与管理学院,西安 710021

在提倡生态文明建设的背景下,城镇化建设与生态环境耦合协调发展是时代之要求,人民之愿景,我国城镇化率在经济高速发展的进程中经历了恢复-稳步-快速发展的阶段,由1978年的17.92%到2011年城镇化率首次突破50%,再到2019年的60.6%,实现了快速发展的目标。然而在城镇化快速推进过程中会带来水资源的过度消耗、大气的严重污染、生态的负荷加重等一列环境问题,在一定程度上违背了以人为核心的新型城镇化绿色持续发展的理念,阻碍了新型城镇化的有序推进。《国家新型城镇化规划》指出了新型城镇化的核心所在:将生态环境保护重视起来是建成绿色循环低碳发展资源环境友好型城市的前提。因此协调好新型城镇化与生态环境之间的关系是推进城市新型城镇化发展的必要路径,是促进区域协调发展的重要渠道。

对相关文献进行梳理可知,国外学者主要集中于研究新型城镇化与生态环境之间的关系、耦合机制:比如Vernon Henderson分析生态环境与城市规模之间的关系[1],Haider Mahmood认为城市化会对生态环境造成阻碍[2],以及环境库兹涅茨曲线[3]、脱钩理论[4]对城镇化与生态环境关系的论述等。国内学者在对两者关系探究的基础上,致力于研究两者关系的胁迫效应[5]以及城镇化与生态环境更进一步的耦合问题[6],主要集中在耦合机理的理论分析[7]和耦合关系的实证研究。从研究方法来看,主要通过耦合协调模型、系统动力学模型、VAR模型及回归分析等方法测评。有学者主要使用回归分析法研究了哪些因素对新型城镇化与生态环境耦合产生影响[8—9];有学者通过VAR模型对城镇化进程与生态环境质量的关系进行讨论[10]。从研究维度来看,有学者从时序发展的角度对某些省份城镇化与生态环境的耦合演变特征进行研究[11—13];有学者从空间格局分布上研究两者的耦合协调演变发展特征[14—16],得出东中西空间分异的规律普遍存在于我国新型城镇化与生态环境耦合度分布中等结论。

总的来说,新型城镇化与生态环境协调发展研究已经出现了诸多成果,有关城镇化与生态环境的研究内容已经非常丰富,研究方法也各式各样。但现有文献研究层面大都基于国家或某一区域,基于省际面板数据的研究相对较少,对陕西省新型城镇化与生态环境时空协调发展的研究同样较少。在研究内容方面,多数学者的研究止步于新型城镇化系统与生态环境系统间的耦合协调,没有进一步对耦合协调度影响机理进行探讨。在研究方法方面,大多采用耦合协调度模型,并没有系统分析两个子系统间存在何种相互作用关系和厘清相互影响的本质,或者仅通过单一VAR模型来研究城镇化进程对生态环境单方面的影响,没有研究两系统间的时空互动效应。由此可见分析陕西省新型城镇化与生态环境之间的耦合协调关系尤为重要。

基于以上分析,本文对陕西省2005—2019年10个市的面板数据进行分析,在构建新型城镇化与生态环境评价指标体系的基础上采用熵值法对城镇化子系统及生态环境子系统的综合水平进行评价。使用耦合协调模型及相对发展度模型测度陕西省整体耦合协调时序发展特征,并得出相对发展类型及其演变特征,运用ArcGIS 10.0软件对各市耦合协调发展时空格局演变特征及类型进行直观化分析,借助PVAR模型对两系统间的互动关系及作用机理进行分析,以期为现阶段推进陕西省新型城镇化与生态环境系统协调发展建设提供参考建议。

1 研究方法

1.1 指标体系构建

在考虑到选取指标遵循的科学性、统一性及可取性原则的基础上,参考学者们现有构建评价指标体系的文献研究成果[17—18],文章将从经济、人口、社会及空间[19]四个维度选取19个指标因子对新型城镇化系统进行描述,同时采用“压力—状态—响应”(PSR)模型[20],从生态环境压力、生态环境禀赋及生态环境保护3个方面选取11个指标因子对生态环境系统进行表示。其中,经济城镇化指标由人均GDP、二三产业产值占GDP比重、一般公共预算支出、人均社会消费品零售总额、居民可支配收入五个指标构成,分析地区产业结构发展、资本要素收入支出情况,可用于判断城市的经济发展水平高低,也能由此看出一个城市经济发展的潜力如何,产业结构调整越合理,对于城市高质量发展越有利[21],城市发展的潜力也就越大。人口城镇化指标由城镇化率、城镇人口密度、二三产业就业人口比重三个指标构成,城镇化率由城镇人口占总人口比重进行计算,可用于判断城镇化发展水平,城镇人口密度由城镇人口占城镇区域面积计算得出,可用于判断城镇对于人口的承载能力及饱和程度,会对城市的生态环境水平有一定的影响。社会城镇化由每万人卫生技术人员数、每万人中学生人数、移动电话用户数、公路客运量等指标构成,可用于判断城市基础建设水平和公共服务设施状况。空间城镇化由城区建成区面积、人均城市道路面积、地均GDP、建成区经济密度等指标构成,其中地均GDP由GDP与城市总占地面积比值得出,建成区经济密度由二三产业产值与建成区面积比值得出,可用于反映城市土地利用效率、城市规划的合理性,还可以对未来城市规划计划做出预判,预测城市发展方向,对于城市发展绿色产业链、提升环境绿化净化能力都有一定帮助。在构建新型城镇化指标体系过程中考虑到新型城镇化的本质内涵是人的城镇化[22],不仅包括人口这一单一要素,还涉及就业、福利、教育、基建等方面,因此在构建指标时具体考虑了对社会上的主要群体进行需求满足进而提升人民生活幸福感。基于此,本文具体选取了人均社会消费品零售总额、每万人中学生人数、社会保障与就业支出、每万人卫生技术人员数、每万人卫生技术人员数等指标来诠释以人为本的新型城镇化的本质内涵,这也正是新型城镇化与一般意义的城镇化的区别所在。在生态环境系统中,生态环境压力选取工业二氧化硫排放量 、工业固体废物产生量、 工业废水排放量、人均日生活用水量四个指标,以此衡量新型城镇化过程中生态环境所遭受的压力和破坏。生态环境禀赋选取燃气普及率、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积三个指标,以此衡量新型城镇化进程中资源利用情况、城市环境绿化情况及自然环境改善情况。生态环境保护选取工业固体废物综合利用率、生活垃圾无害化处理率、污水集中处理率、生活垃圾清运量指标来衡量城镇化进程中对于受到损害的生态环境现状做出的保护措施及取得的净化效果。基于以上分析,本文构建了2大系统层、7个准则层,共30项指标的新型城镇化与生态环境评价指标体系,如表1所示:

表1 新型城镇化与生态环境评价指标体系Table 1 New-type urbanization and ecological environment evaluation index system

1.2 数据来源及处理

本研究将陕西省作为研究对象,文中各项指标数据主要来源于2005—2019年的《中国城市建设统计年鉴》、《陕西统计年鉴》、《陕西区域统计年鉴》、各市的《国民经济和社会发展统计公报》和环境保护局、国家统计局等权威网站,可以确保数据来源的真实性,采取插值法处理个别市缺失的部分年份数据。

为消除因指标量纲和单位不同造成的差异影响,首先采用极差标准化方法对数据进行标准化处理,在确定权重时采用熵值法[23],计算过程中可能出现无法取对数的情况,为避免这种情况需对极差标准化公式作出处理,具体处理形式如下:

正向指标标准化:

(1)

负向指标标准化:

(2)

1.3 确定指标权重与计算综合评价得分

熵值法通过计算信息熵值使得某项指标的数值和有效性反映出来,使得权重更加客观准确,从而避免主观性臆断,进行标准化处理消除量纲差异之后,确定各指标的信息熵,计算指标差异系数,最后确定指标权重,因篇幅限制,熵值法计算权重公式不在此展示。确定指标权重后使用综合评价模型对新型城镇化与生态环境两个子系统的综合评价值进行计算,新型城镇化子系统U1与生态环境子系统U2的综合评价值计算公式如下:

(3)

(4)

式中,wi与wj分别为两个子系统评价指标体系中第i和第j个指标权重,n和m分别为新型城镇化与生态环境两系统综合评价指标体系指标数量;U1、U2∈[0,1]。

1.4 耦合协调度及相对发展度模型

耦合度模型的作用是反映系统间相互作用的强度大小,耦合度值越大,表明子系统之间的耦合情况越好且整个系统结构越趋于有序;耦合度指数越小,表明子系统之间的耦合情况越不好且整个系统结构越趋于无序[24]。计算公式为:

(5)

式中,C为新型城镇化与生态环境系统间的耦合度,U1为新型城镇化综合评价值,U2为生态环境综合评价值。

耦合度只能衡量子系统之间相互作用程度的大小,无法衡量出系统协调水平的高低。为更加精确的反应各系统自身发展水平及系统间协调关系,在耦合度指数的基础上,进一步构建耦合协调度模型,公式如下:

(6)

D为耦合协调度,T为两系统综合评价指数,可以反映系统发展状况对耦合协调水平的整体贡献。考虑到新型城镇化与生态环境系统同等重要[25],取α=β=1/2 。

新型城镇化和生态环境耦合协调发展水平通过耦合协调度模型能够评价,但对二者之间的相对发展状况无法评价。因此,引入相对发展指数模型,通过相对发展指数K反映二者之间的相对发展程度。计算公式如下:

(7)

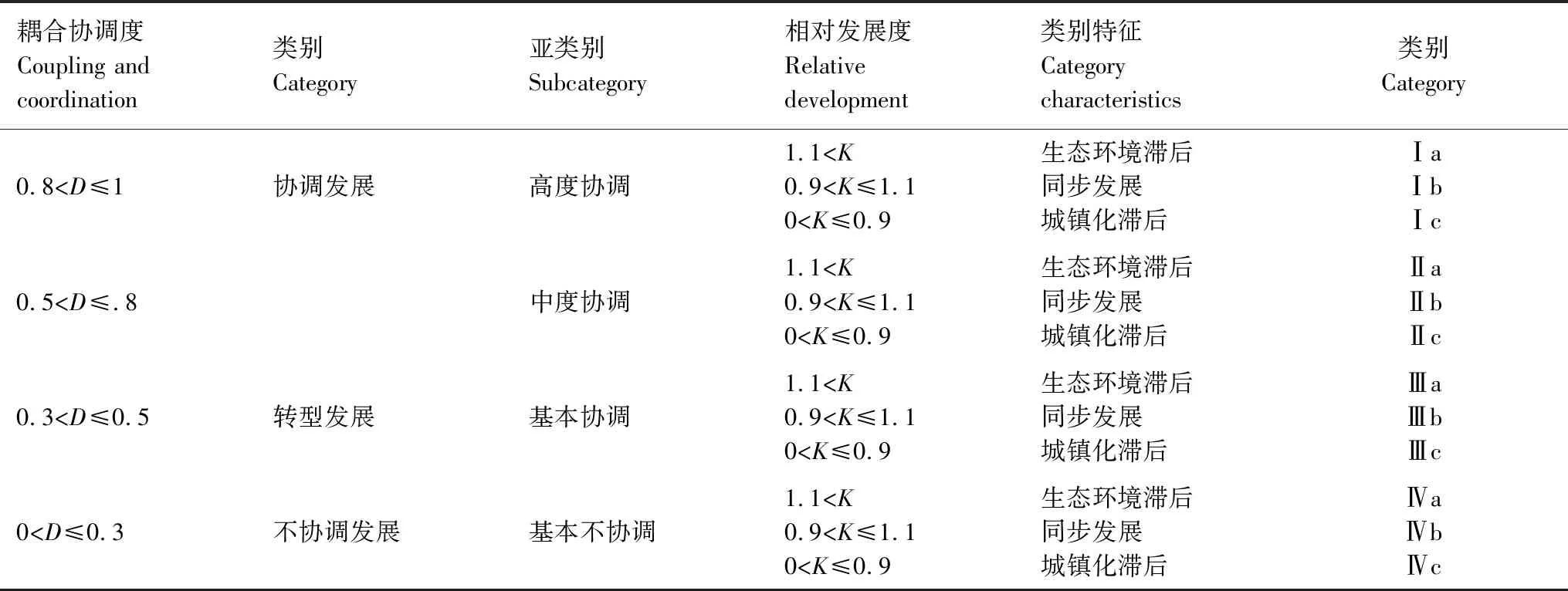

并依据有关学者研究[26—27]将耦合协调度分为以下几种类型,见表2。

表2 协调发展阶段及类型Table 2 Stages and types of coordinated development

1.5 PVAR模型

为更加清晰分析新型城镇化与生态环境两个子系统间相互促进的动态互动关系,使用面板向量自回归(PVAR模型)构建新型城镇化与生态环境子系统动态关系评价模型,该模型能够有效避免内生性问题[28—29],具体模型设定如下:

(8)

式中,Yit表示新型城镇化与生态环境两系统的综合评价值;θ0表示截距项;θj表示滞后j项矩阵;αi、βi分别表示个体效应和时间效应;uit表示随机扰动项。

2 实证结果分析

2.1 陕西省整体耦合协调时序发展特征

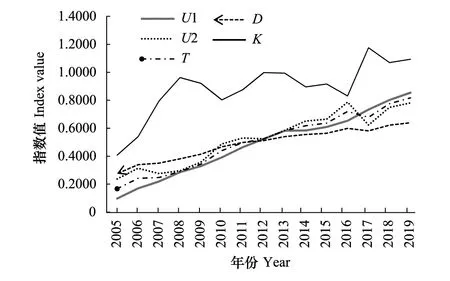

根据前文计算公式,分别计算出2005—2019年间陕西省新型城镇化指数、生态环境指数、陕西省新型城镇化与生态环境综合发展水平指数、两系统耦合协调度及相对发展指数(如表3、图1所示)。从新型城镇化与生态环境子系统来看,新型城镇化指数、生态环境指数整体均呈现上升趋势。从系统综合指数来看,其发展趋势和生态环境指数趋势保持一致,增长路径始终介于新型城镇化发展与生态环境发展之间,新型城镇化与生态环境对系统综合发展指数的影响力是相同的。

表3 2005—2019年陕西省新型城镇化与生态环境耦合协调测算结果Table 3 Coordination calculation results of new urbanization and ecological environment coupling in Shaanxi Province during 2005—2019

图1 2005—2019年陕西省新型城镇化与生态环境耦合协调时序发展特征Fig.1 The development characteristics of the coordinated time series of new urbanization and ecological environment coupling in Shaanxi Province from 2005 to 2019U1:新型城镇化指数New urbanization index;U2:生态环境指数Ecological environment index;T:综合发展指数Comprehensive development index;D:耦合协调度Coupling and coordination;K:相对发展度Relative development

从新型城镇化与生态环境耦合协调发展状况来看,2005—2019年陕西省协调发展阶段实现了“基本不协调—基本协调—中度协调”的演变态势,协调度指数值由2005年的0.2754增长到2019年的0.6391,其中中度协调阶段历时最长,在2017年耦合协调度出现了微弱的下降,但并不影响整体较为良好的增长速度,后两年的增长验证了陕西省新型城镇化与生态环境协同发展有很大潜力。两系统的相对发展指数整体呈现先上升后下降的波动上升趋势,2005—2008年间呈现上升趋势,由新型城镇化滞后状态过渡为同步发展状态,2009—2016年处于新型城镇化滞后与同步发展互相转变的起伏阶段,2017年K值上升到最大值1.1757,此时协调特征为生态环境滞后,2018年又恢复为同步发展状态。陕西省在加快新型城镇化步伐的同时需要提升生态环境保护能力以及生态环境资源涵养能力,将生态环境建设紧密贯穿新型城镇化建设过程中。

2.2 陕西省各市耦合协调发展时空格局发展特征

2.2.1耦合协调发展格局及类型分析

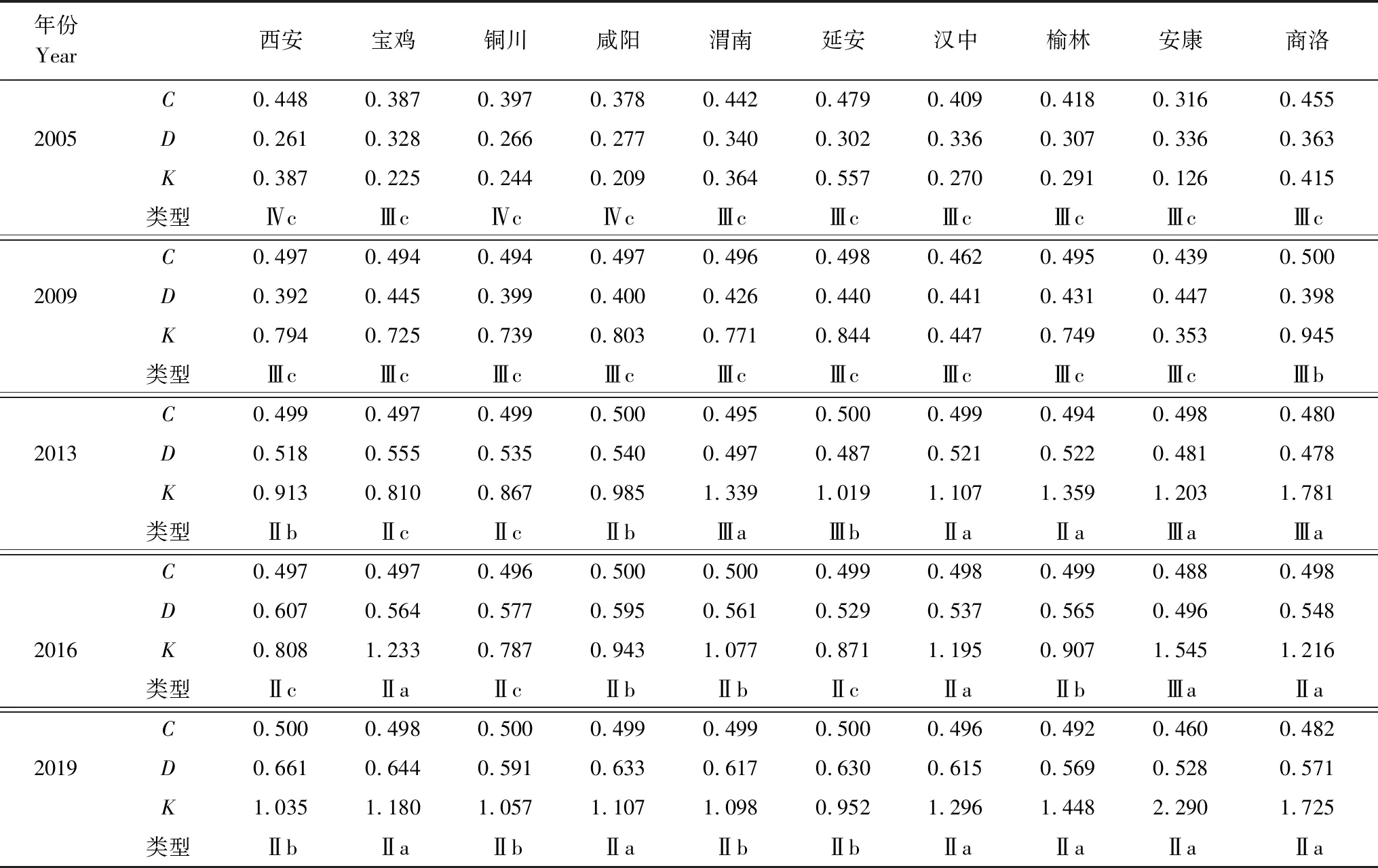

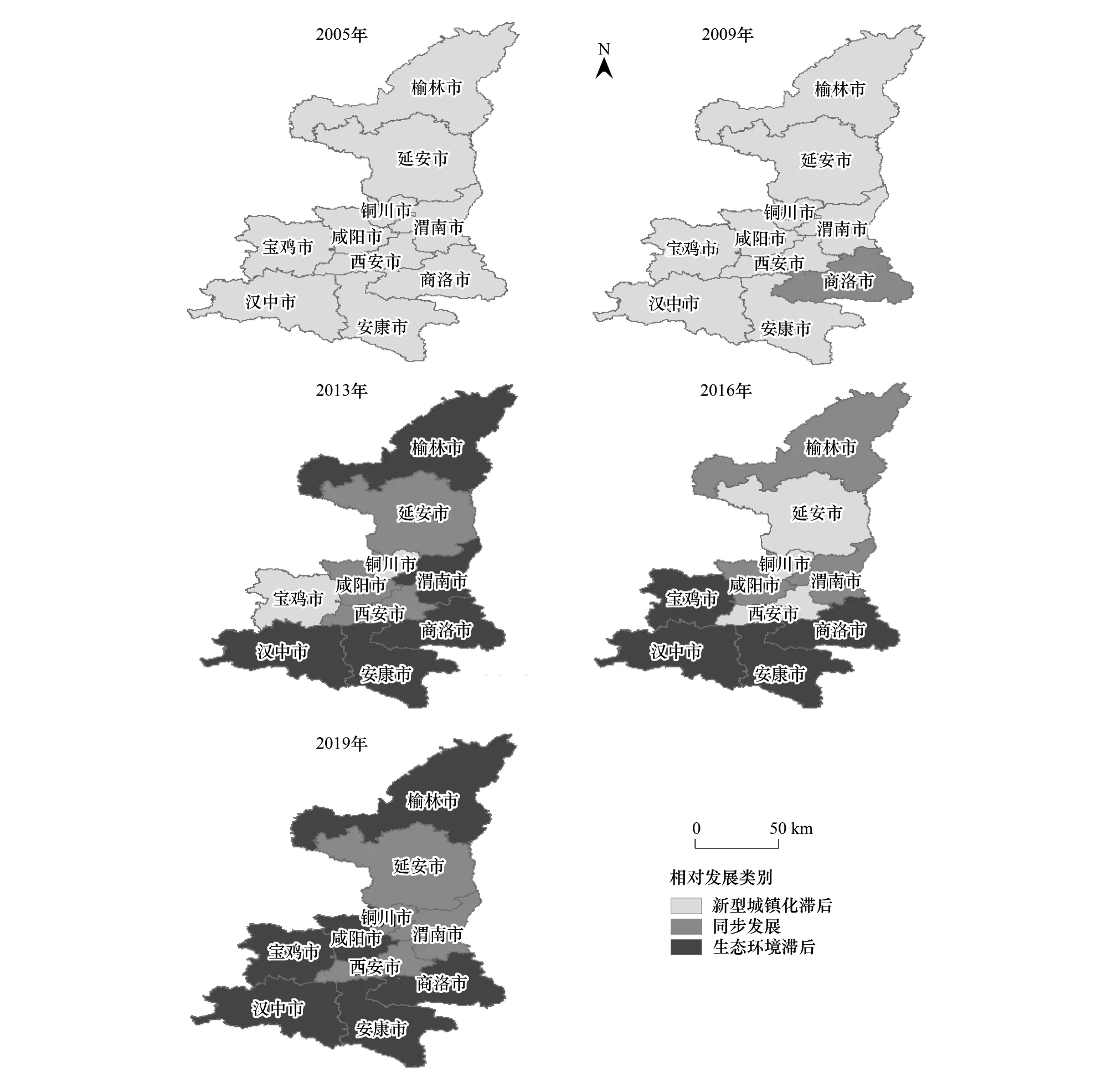

根据陕西省发展现状及参考有关学者研究成果[30—31],选取2005年、2009年、2013年、2016年及2019年作为耦合协调度代表年份,按照模型公式计算出各市耦合度C、耦合协调度D以及相对发展度K(表4),运用ArcGIS 10.2软件进行可视化分析其时空格局演变及类型特征(图2)。

图2 2005—2019年陕西省各市新型城镇化与生态环境协调发展空间演变格局Fig.2 The spatial evolution pattern of the coordinated development of new urbanization and ecological environment in various cities in Shaanxi Province from 2005 to 2019

表4 陕西省各市新型城镇化与生态环境耦合协调发展指标测算结果Table 4 Measurement results of the coordinated development index of new urbanization and ecological environment coupling in each city in Shaanxi Province

2005年陕西省各市耦合协调度值介于0.261—0.363之间,除西安、咸阳、铜川三市耦合协调阶段是处于基本协调状态,其余7市均处于基本不协调阶段,分析可知西安、咸阳、铜川市新型城镇化指数较高,良好的经济发展水平及生态环境使得其有条件在不破坏生态的前提条件下提升城镇化质量推进城镇化进程,处于基本不协调阶段的其他市协调发展水平较低是由于系统综合发展水平较低。

2009年耦合协调度值介于0.392—0.447之间,与2005年比较,有了一定的提升,新型城镇化与生态环境耦合协调发展均处于基本协调状态,除西安、咸阳、铜川保持协调状态不变外,均由基本不协调转变为基本协调。

2013年耦合协调度值介于0.478—0.555之间,两系统耦合协调发展阶段有基本协调和中度协调两种。延安、商洛、渭南和安康4市仍然处于基本协调状态,西安等其余6市由基本协调转变为中度协调阶段。

2016年耦合协调度值介于0.496—0.607之间,新型城镇化与生态环境耦合协调发展阶段处于基本协调和中度协调两种状态。延安、商洛和渭南3市由基本协调状态转变为中度协调状态,安康仍然处于基本协调状态,其余各市保持中度协调状态不变。

2019年耦合协调度值介于0.528—0.661之间,协调发展阶段均处于中度协调状态。其中西安市耦合协调度最高为0.661,基于良好的经济发展水平及较高的城镇化率能够有序推进城镇化进程,很好地提升了系统协调发展水平。

总的来看,陕西省的新型城镇化进程有序推进,生态环境发展水平持续提升,协调发展水平有了质的转变,整体发展趋势向好。但是通过分析可以发现各市之间仍然差异明显。西安市、铜川市、咸阳市作为陕西关中地区,总体经历了“基本不协调—基本协调—中度协调”的演变格局,这是因为自身拥有较高的城镇化水平和较为先进的生态环境管理保护理念,因此协调发展水平2013年开始便取得了中度协调的成绩。陕北地区的榆林市2013年之前产业发展模式为粗犷型,高耗能高污染的产业对环境造成了破坏,使得生态环境综合水平较低,因此耦合协调发展状态为基本协调,2013年之后随着生态文明理念越来越来被人们重视,逐渐进行产业转型升级化,改善了生态环境,耦合协调发展状态由基本协调提升为中度协调,延安市相比于榆林市较晚进入中度协调状态。陕南地区的安康、商洛将丰富的旅游资源做为契机,充分利用“生态+旅游”创收推动城市城镇化发展,协调状态逐步达到中度协调发展水平。

2.2.2相对发展状态演变分析

根据相对发展指数计算公式,测算得出2005、2009、2013、2016和2019年五个节点各市的相对发展状态。根据相关学者研究[32—33],新型城镇化与生态环境的相对发展状态可以分为新型城镇化滞后、同步发展、生态环境滞后三种类型,并且依据表2的耦合协调发展类型的判定依据,划分各市的耦合协调发展及相对发展类型(图3)。

图3 陕西省新型城镇化与生态环境相对发展状态演变格局Fig.3 The evolution pattern of the relative development of new-type urbanization and ecological environment in Shaanxi Province

2008—2019年陕西省新型城镇化滞后状态的城市逐渐减少,生态环境滞后的城市不断增加。具体来看:

2005年10市均处于新型城镇化滞后状态,陕西省生态资源为其生态环境建设进行了良好的铺垫,新型城镇化正处于开始阶段,使得陕西省整体新型城镇化发展滞后于生态环境发展。此时陕西省新型城镇化与生态环境耦合协调发展存在Ⅳc、Ⅲc两种类型,其中西安、铜川及咸阳处于Ⅳc型,其余7市均处于Ⅲc状态。

2009年,商洛市新型城镇化水平明显提升,由新型城镇化滞后状态转变为同步发展状态,其余各市发展状态没有变化。此时陕西省新型城镇化与生态环境耦合协调发展存在Ⅲc、Ⅲb两种类型,只有商洛市处于Ⅲb型,即转型发展中的基本协调—同步发展状态。

2013年,三种发展状态并存,宝鸡和铜川仍旧处于新型城镇化滞后状态,西安、咸阳及延安3市由新型城镇化滞后转变为同步发展状态。处于生态环境滞后状态的5市,其中安康、汉中、榆林及渭南市由新型城镇化滞后转变为生态环境滞后状态,商洛市是由同步发展转变为生态环境滞后状态。此时耦合协调发展存在Ⅱb、Ⅱc、Ⅱa、Ⅲa、Ⅲb五种类型,协调发展类型出现较大差异,其中西安、咸阳处于Ⅱb型,宝鸡、铜川处于Ⅱc型,汉中、榆林处于Ⅱa型,渭南、安康、商洛处于Ⅲa型,仅延安处于Ⅲb型。

2016年与2013年相比,宝鸡市由同步发展转变为生态环境滞后状态,榆林和渭南由生态环境滞后转变为同步发展状态,西安、延安市由同步发展转变为新型城镇化滞后状态,由于西安市生态环境综合发展指数较高,即使新型城镇化发展处于中等水平,也会使得相对发展指数较小。除安康外均进入中度协调阶段,耦合协调发展三种状态均存在且分布较为均衡。

2019年,西安、延安及铜川市由新型城镇化滞后又恢复到同步发展状态,将城镇化建设与生态环境建设提到了同样重要的发展地位。榆林和咸阳市由同步发展转变为生态环境滞后状态,说明这两市在推进城镇化建设、大力发展经济水平的同时,罔顾生态环境保护和生态资源利用,在一定程度上打破了原有的协调发展状态。此时陕西省新型城镇化与生态环境耦合协调发展存在Ⅱb、Ⅱa两种类型。

总的来说,新型城镇化滞后和生态环境滞后两种状态均不利于城市的协调发展,处于城镇化滞后的城市则要将重点放在提高城镇化质量上,处于生态环境滞后的城市,需要大力发展生态环境保护及修复措施,确保生态能够恢复到可以承载城镇化进程的发展力度,以促进新型城镇化与生态环境的有序协调发展。

2.3 新型城镇化与生态环境发展的互动关系分析

2.3.1检验结果分析

单位根检验结果如表5所示,由结果可知,U2变量显示不平稳,进行一阶差分后可知两者均通过了1%的显著性水平检验,即拒绝了存在单位根的原假设,变量均为平稳变量[34]。

表5 单位根检验结果Table 5 Unit root test results

Kao检验在1%的水平下拒绝原假设。pedroni 检验在5%的水平下拒绝原假设,两种检验结果均说明新型城镇化与生态环境之间存在长期稳定的均衡关系。

最优滞后期数确定具体结果如表6,由此可知,模型的最优滞后阶数为滞后1期。

表6 最优滞后阶数选择Table 6 Selection of Optimal Lag Order

2.3.2脉冲响应与方差分解结果分析

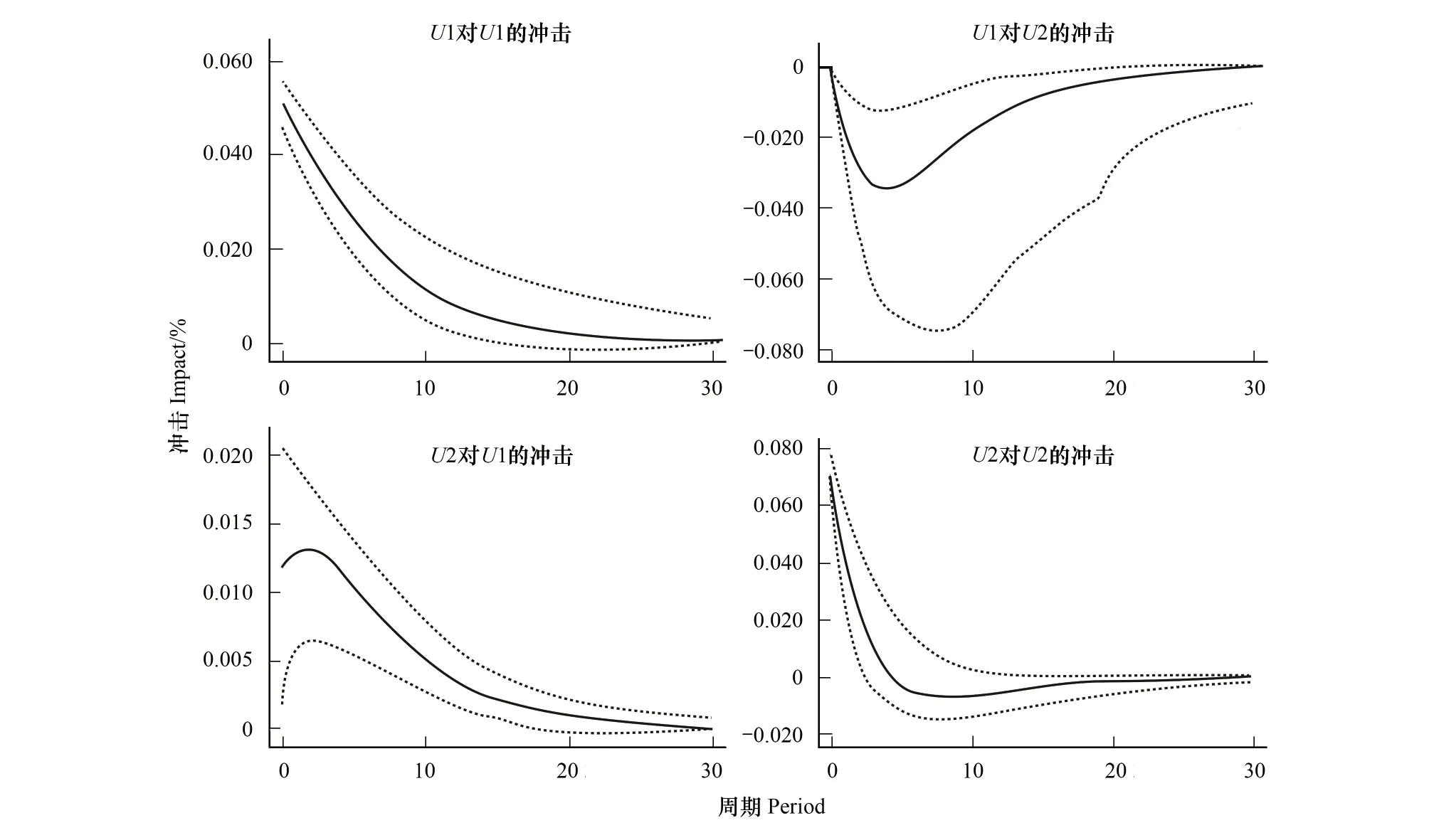

脉冲响应与方差分解得出两系统的脉冲响应图具体结果如图4所示,其中,中间曲线表示IFR点估计值,上下两条虚线表示95%的置信区间边界[35]。

图4 脉冲响应图Fig.4 Impulse response diagram

由U1对U1的冲击可以看出,新型城镇化发展在自身的冲击下当期达到最大,随着时间增加,响应逐渐减弱,且这种减弱速度先快后慢,在20期左右达到平稳状态直至影响消失。这表明新型城镇化发展内向动力前期影响较为明显,后期内因影响较小。

由U1对U2的冲击可以看出,生态环境在第1期新型城镇化冲击下立即作出响应,在前5期的新型城镇化发展的冲击下,生态环境对新型城镇化发展的响应逐渐减小,响应速度由快变慢,第5期左右达到最小响应值-0.37,随后响应逐渐增大并趋于稳定,表明新型城镇化发展对生态环境的影响持续时间较长,前期城镇化发展会对生态环境造成一定的负向影响,并且这种影响随着期数的增加会逐渐减小,后期会逐渐趋于平稳。

由U2对U1的冲击可以看出,新型城镇化发展在第1期生态环境的冲击下迅速作出反应,在前2期生态环境的冲击下,城镇化发展对生态环境的响应逐渐增到0.013,随后生态环境对城镇化发展的影响逐渐减小,这表明前期生态环境对城镇化发展影响较大,后期影响逐渐减小并趋于平稳。良好的生态环境基础是发展城镇化的必要前提。

由U2对U2的冲击可以看出,对于生态环境,在受到自身冲击时会在当期达到正向最大值,随后影响作用逐渐减小但仍然保持正向反应,在第5期时,响应转变为负响应,随着期数增加,响应逐渐增加,在20期左右,响应逐渐趋于平稳。

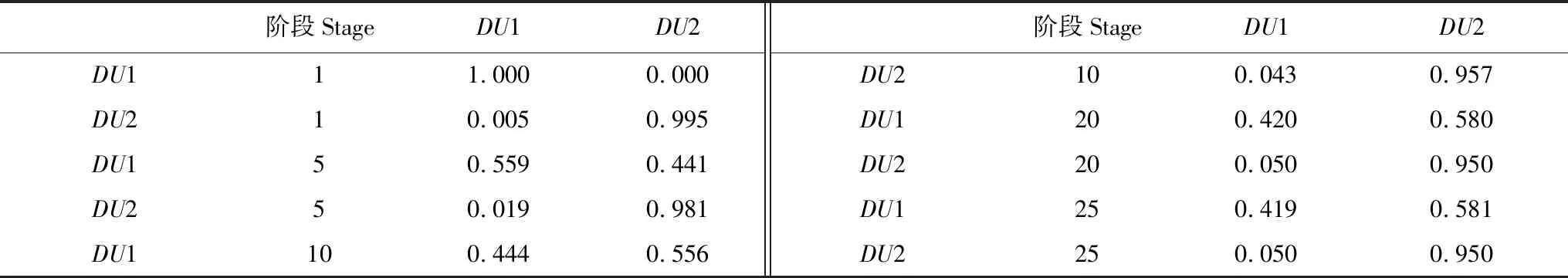

通过脉冲响应分析后再进行25期的方差分解,分析新型城镇化发展与生态环境之间的相互作用,具体结果见表7:

表7 方差分解结果Table 7 Variance decomposition results

由结果显示可知,方差分析20期以后结果基本保持一致,这表明在20个预测期之后系统基本已经达到稳定状态。新型城镇化发展受自身影响程度由第1期的100%影响下降到第20期的42%影响,受生态环境影响程度由第1期的无影响上升到第20期的58%影响,说明新型城镇化发展前期受到自身影响较大,后期在一定程度上依赖生态环境的发展水平。生态环境受自身影响程度由第1期的99.5%下降到第20期的95%,之后保持不变,受新型城镇化发展影响程度由第1期0.5%上升到第20期的5%,这表明生态环境在整个发展期内主要受自身影响。与脉冲响应结果对比可知,生态环境在初期会受到新型城镇化发展的负向影响,随后影响消失,受到自身发展影响较大,新型城镇化对其发展的滞后影响效果有限。

3 结论与启示

3.1 结论

(1)2005—2019年陕西省新型城镇化与生态环境综合发展水平及二者之间的协调水平呈现增速不一致的上升趋势,协调发展阶段呈现“基本不协调—中度协调”的演进态势,各市的协调发展水平实现了稳步式增长,但地区间发展步调差异较大,中西南区域发展速度较快,如西安、宝鸡及汉中市2013年首先进入中度协调阶段,延安,安康等市属于缓慢增长类型,2016年进入中度协调阶段。

(2)陕西省新型城镇化与生态环境相对发展状态呈现“新型城镇化滞后—同步发展—生态环境滞后”的动态演变态势。比如西安市发展阶段为“新型城镇化滞后—同步发展—新型城镇化滞后—生态环境滞后”。新型城镇化滞后与生态环境滞后类型的城市均属于不健康的相对发展状态,两者发展调整重点不同。整体上,关中地区相对发展状态比陕南陕北地区更好,更早达到了同步发展的协调状态。

(3)在新型城镇化与生态环境互动关系中,新型城镇化发展受自身影响由第1期100%影响下降为20期42%影响可知,前期新型城镇化受自身冲击较为显著,后期受自身冲击与生态环境发展影响程度相差不大;生态环境受自身影响程度由第1期99.5%到第20期95%影响可知,自身冲击整体维持在较高比例,生态环境发展受自身冲击作用较大,受新型城镇化发展的滞后影响作用有限。总之,新型城镇化与生态环境发展之间的互动关系明显,两者会相互制衡。

3.2 启示

(1)从新型城镇化与生态环境综合发展水平及二者之间的协调水平来看,各地区虽大体发展趋势均处于稳步式增长状态,但各市各地区间的差异不容忽视。发展较快的中心城市如西安、宝鸡应发挥辐射带动作用,缩小区域发展差异,实现互联互通。进一步缩小新型城镇化与生态环境系统中各子系统间差距,均衡推进城镇化进程,通过提高生态环境承载力提升生态环境保护能力,以经济社会城镇化为着力点,大力发展空间城镇化及人口城镇化,利用各种激励手段引进人才推动地区提升创新活力,发展地区间合作的交流共享平台。

(2)从新型城镇化与生态环境相对发展状态来看,整体在向生态环境滞后的方向发展,必须引起当地发展政策及未来规划的注意。强化绿色生态发展能力、补齐生态短板尤为重要。榆林、延安要将生态创新作为经济价值发展的首要前提,加强农村环境整治、健全生态环境补偿机制,完善生态环境治理机制。在城镇化进程中将生态环境保护理念融入当中,大力保护绿色农产品生产流通区以及生态功能区,打造绿色食品猕猴桃、核桃等地方特色产业品牌,推行“生态文旅+健康养生”发展模式,确保城镇化发展与生态环境达到同步协调的状态。

(3)从新型城镇化与生态环境互动关系来看,新型城镇化发展初期并不依赖生态环境发展,而在后期很大程度上与生态环境发展息息相关,生态环境前期会受到城镇化发展的负向抑制,后期抑制作用逐渐减小。因此地区发展不能以牺牲生态为代价,应着眼未来全局规划、优化经济发展形式,实现经济与生态的协调高质量发展。陕西省作为西部大省,要转变经济发展方式,要摒弃重污染产业,大力发展绿色化升级产业,处理好两者之间的关系,减少对生态资源的消耗,对陕西省区域及总体实现以绿色发展为导向以生态优先为基础的高质量发展具有重要意义。