生态地貌学研究动态:地貌学和生态系统生态学的交叉融合

王白雪,程维明,3,4,*,宋珂钰,李 浩

1 中国科学院地理科学与资源研究所 资源与环境信息系统国家重点实验室,北京 100101

2 中国科学院大学,北京 100049

3 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,南京 210023

4 中国南海研究协同创新中心,南京 210093

从20世纪末开始,由于人类经济活动的飞速发展,人类面临的生态环境问题也日渐突出,生态问题受到全人类的共同关注。近些年,我国“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖草生命共同体”的绿色发展理念,已成为流行词汇,生态文明体制改革更是被写入了十九大报告中,建设“美丽”的社会主义现代化强国和生态文明世界强国是中华民族永续发展的千年大计,也是实现生态环境与人类社会协同演进的重要前提。因此,建立稳定可持续的以地貌形态实体为对象,以生态系统为核心的生态地貌综合实体,即开展生态地貌学研究,是保障人类生存与社会经济可持续协调发展,实现国家生态文明战略的基础[1]。

2005年在美国宾汉姆顿举行的以地貌和生态系统为主题的讨论会上,对地貌学和生态系统生态学进行了回顾,确定了生态系统生态学和地貌学的结合是能够推动未来研究的关键问题之一,研究生态地貌将有效增强未来对生态系统的管理和恢复。因此,提出了一个生态地貌学的定义:生态地貌学是研究任一级别的地貌系统与人类生态系统之间的相互关系,即研究与人类生存和活动环境的相互关系和相互作用的结果[2],也就是说,生态地貌学是将依附于地表的自然实体与人文实体作为研究对象,从而研究生态与地貌关系的科学[1],所以开展生态地貌综合研究实属必要。但是,受学科发展关注度差异的影响,我国地貌学研究一直注重地貌形态类型与成因,区域地貌与地貌区划[3]及地貌灾害与防治等。生态环境研究则一直注重生态类型与生态群落,生态系统与生态功能,脆弱生态与生态恢复等方面[4]。对生态与地貌依存关系、地貌对生态制衡关系的研究则很少,研究成果不丰。

地貌学和生态系统生态学两门学科之间有着明显的独立性和相似性,但将两个学科进行衔接时,往往因学科间研究方法、优先级、衡量标准等方面的不同而无法进行完整融合[5]。为了深入了解和解决学科之间的关键接口,本文概述了地貌学和生态系统生态学的发展历程,总结了两个学科发展的相似性,简要介绍了两个学科耦合研究的科学背景和进展及目前相关的研究热点。然后,对两个学科间存在的问题进行总结,并在总结的基础上对学科未来进行展望,以期提高人们对生态与地貌相结合的认知,提升对生态地貌学研究的重视。

1 地貌学与生态系统生态学结合的必要性

1.1 两个学科发展的相似性

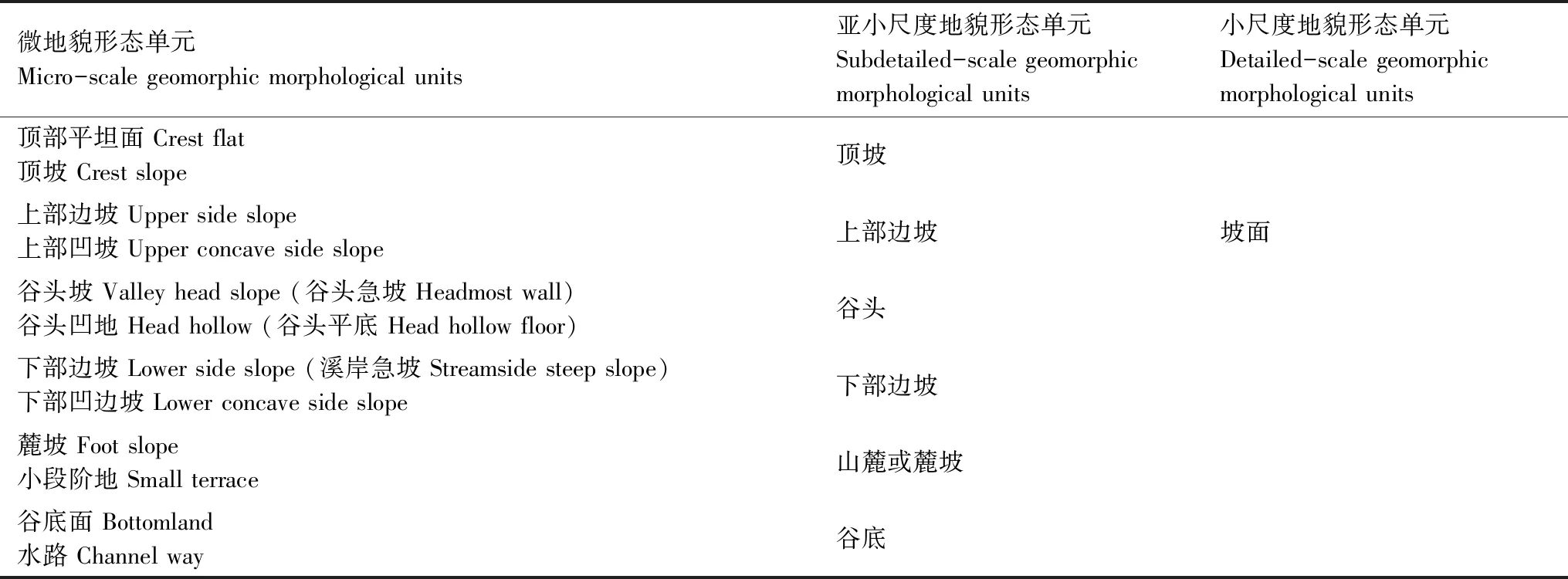

地貌学是研究地表形态的科学,如果将W.M.Dvais发表“地貌轮迥”和A.Wegener发表“大陆漂移学说”作为地貌学的开始,地貌学至今已有百年历史[6]。地球表面的起伏形态称为地貌,在地理学中也叫地形,地形和地貌为同义词,研究地表形态的科学统称为地貌学,又称地形学[7]。地貌学主要研究地球表面的形成,以及如何随时间和空间发生变化。地貌学作为一门科学,在20世纪早期的大部分时间里都是以自然地理学家对景观形态的描述为主要范式主导的。20世纪50年代,地理学家和地质学家开始广泛的野外活动,通过深入观察形成了对景观的深入洞察,景观形式开始被量化,地貌学开始朝着定量化的方向发展[8—9]。随着来自世界各地区定量数据的积累,地貌学家开始探索地貌的分类,并按照地貌形态的空间规模差异,把地貌形态分为若干个不同的空间单元[10]:星体地貌形态、巨地貌形态、大地貌形态、中地貌形态、小地貌形态、微地貌形态。目前关于地貌的研究多集中于中地貌形态单元,如平原、丘陵、山地。中地貌形态单元由不同的小地貌形态单元构成,而小地貌形态单元本身又由多个微地貌形态单元构成,这些微地貌形态单元通过坡度角与相邻单元彼此区分,每一个单元都有其自身的地表特征。日本地质学家对中等尺度地貌形态单元开展了一系列开创性的工作[11—13],其研究从最初的单一尺度发展为多尺度,分类单元也不断归并,最终将中地貌形态单元细化为由坡顶和坡面构成的小尺度地貌形态单元。一些生态学家在此基础上结合野外调查,从有利于植被研究应用的角度把微地貌形态的分类也列入了研究范畴,并对原有的分类体系进行修改[14],最终形成了表1所示的地貌单元分类体系。20世纪后期,工程学科的发展为地貌形态相关的动态过程提供了量化工具和预测模型,特别是工程学带来的物理尺度模型的建模实验范例,如水槽、土壤侵蚀等,使地貌学引入了一种非常稳健的建模视角,带来了一系列特定景观过程的数值模型的发展,如在坡面侵蚀、化学剥蚀、风沙输移、河流作用等过程方面也展开了广泛的研究[15—18]。近年来,地貌学通过遥感(RS)和地理信息系统(GIS)扩展了研究的空间尺度,以更全面地理解景观形态和过程的外部驱动因素,如气候-景观耦合[19]。随着数值模型逐渐应用于大空间尺度,地貌学家开始在整个大陆甚至其他行星的尺度上探索景观过程[20]。此外,综合其他学科(如大气科学)也促进了地貌学在探索系统之间复杂性和反馈机制方面的发展,如气候驱动景观变化,景观变化反过来影响随后的气候模式[21]。从提供信息和与其他学科广泛结合的角度来看,过去的研究已经证明地貌学是一门非常灵活和综合的学科[22]。因此,地貌学的研究根源和历史为探索地貌的空间差异性、地貌变化的时间尺度及地貌变化的实际物理过程提供了丰富的资料和经验。

表1 地貌单元分类Table 1 Classification of Geomorphic unit

1935年,英国生态学家Tansley提出了生态系统(Ecosystem)的概念,并指出生态系统是由各个环境因子综合作用的表现。传统上生态系统生态学关注两方面,第一是有机体之间的动力关系,如种群内部关系、种群与群落之间的关系;第二是有机体与整个生态系统之间物理、化学及生物动力学之间作用强度的划分。对于前者,环境是研究生物现象(如种群增长、竞争、捕食等)的背景或外部驱动因素;在后者中,更侧重于生物与环境之间相互作用的结果。20世纪早期和中期,与前期的地貌学相似,生态系统生态学也是以描述性和实地勘察为主导。在随后的几十年里,生态系统生态学朝着以理论为基础的群落视角发展,试图理解群落结构中的时空格局。最近,生态系统生态学在理论和模型研究及复杂的相互作用方面都取得了很大的进展[23]。但目前生态学家研究和辩论的主题多集中在物种组成对生态系统功能的影响强度和影响性质上[24—26],而对于生态系统和其所依赖的地貌形态之间关系的研究则很少。与地貌学一样,生态系统生态学在空间和时间尺度上的研究急剧增加:RS和GIS技术促进了地貌学中景观演化的研究,而同样的技术也促进了生态系统生态学的平行发展。

从地貌学和生态系统生态学的发展进程来看,两个学科在相似的时空尺度上都经历了从最初以描述和实地考察为主导的阶段,到后期积累了大量实证数据后的基于过程模型的定量研究及与其他学科相结合的阶段,再到近期RS和GIS技术的发展对两个学科空间尺度发展的共同促进阶段,最终到达当前需要两个学科相互融合的阶段。从两个学科的发展历程来看,地貌学和生态系统生态学是平行发展的,两个学科之间有着明显的相似性。因此,从学科发展的角度,深入生态系统与地貌之间相互作用的研究,探明两者之间的作用关系和响应机制成为科学研究的重点方向。

1.2 环境的变化

人类通过农业发展、引进外来物种和改变生物地球化学循环等方式,极大地改变了地球上的生态系统[27—28],如加速的土壤侵蚀和人为随意更改的河流活动等地貌过程,是造成生产性地表土流失、地表裸露、水质退化等环境问题的重要原因。尽管人们对导致生态系统变化的许多过程已经有了很成熟的认知,但最近越来越多的科学进展表明,生态系统的变化是由生物和非生物过程的共同作用及地貌系统和生态系统之间反馈过程共同驱动的[19]。然而,目前人们对这两个系统之间耦合效应的细节却知之甚少[23]。因此,随着环境压力的增加,生态环境系统管理方面的需求日益明显,为了解决环境问题,需要一种综合考虑环境系统的物理、化学和生物组成的全面的、多学科整合、跨学科的方法。然而,学科整合充满了挑战,跨学科方法也可能会降低解决环境问题的有效性。赵设等人编译的书籍[29]指出跨学科方法会出现三种负面结果:不同学科交叉处出现理解上的偏差;不同学科侧重于各自特定的规模或组织级别;随着各个学科子学科的发展,它们会延展出新的观点、假设、定义、词汇和方法。这些结果通常会阻碍将学科整合到对环境系统的单一应用和理解中,因为跨学科成果的尝试会受到组合学科各自所熟悉的范式支配。成功的跨学科科学需要“将两个或多个理解领域明确地结合到一个单一的概念-经验结构中”[29]。学科整合可以是相加的,也可以是抽取各学科的部分内容进行结合。“相加整合”是将两个或多个领域尽可能完整地结合成一个新的复合理解领域。“抽取部分整合”则是将从两个或多个领域提取的内容组合在一起以产生新的理解领域。具体选用哪种整合方式则取决于具体要解决的环境问题的性质和涉及学科的知识状况。

1.3 环境面临的新问题

许多地貌学和生态系统生态学交叉点上的最新进展,出现了一些目前无法理解的新兴问题,因而需要结合不同的学科背景,采用跨学科的方法对问题进行识别和研究,并提出解决方案。这与美国国家研究委员会(National Research Council)提出的环境方面的重大挑战:“科学家现在面临的最重要的问题是那些明确需要跨学科研究的问题”相符合[30]。因此,为了解决新出现的问题,在与环境相关的各个学科内部,学科边界开始模糊化。地貌学与生态系统生态学的结合就是为了解决环境面临新挑战而跨学科组合中的代表。

从根源上理解这些新出现的环境相关的问题并提出恢复策略的核心是理解生物和非生物过程的耦合[31—32]。最近的研究开始强调自然景观或地貌学在生态过程中的潜在作用[33—34]。尽管地貌与生物种群和群落之间联系的相关研究已经取得一定的成果,但关于栖息地物理异质性及其变化如何影响生态系统过程的探索才刚起步[35—39]。因此,继续开展地貌学和群落生态学领域的研究,并在此基础上进一步深入地貌学和整个生态系统生态学的研究是非常必要的,未来这一研究领域,很大程度上能揭示出地貌和生态系统之间的相互作用与反馈机制及与阈值有关的根本性问题[40]。对交叉领域研究的探索能引发未来数十年的全新研究和认知。

2 地貌学与生态系统生态学相结合研究现状

2.1 地貌学与生态系统生态学之间的联系

随着研究的深入,人们发现地貌在控制许多生态系统过程中起着基础性的作用。反过来,生态系统又对许多地貌形态和地貌过程产生深远的影响[5]。Thoms和Parsons[41]提出了河流生态系统跨学科研究的框架,这一框架将生态系统生态学、水文学和地貌学进行整合,并且已经成功应用于旱地河流系统中水环境的分配。2008年地球科学青年研究者会议(MYRES III)强调了生命及其与景观的动态相互作用[42],引起人们对生态地貌学的新思考。

匈牙利学者编制的地貌评价图可对区域地貌形态和地貌动力特点进行等级评价,并将地形作为可利用的资源加以评价,如地形的切割程度在很大程度上决定了生态系统其他要素的空间-动力结构以及经济活动和自然条件的利用类型;区域的地貌差异程度决定了区域的稳定性和自然、社会-经济等变化的适应程度,即决定了生态稳定性。然而,现有的地貌差异程度的评价方法只能用作确定地貌类型和空间-动力非均一性程度的原始方法[4]。所以,需要更多评价地貌差异程度的指标和方法,于是结合地貌上生态差异进行地貌的差异研究成为一个重要的角度。

从生态系统的地貌学角度来看,生态系统生态学提供了生态过程“基于地点”和“基于时间”的观点,对景观如何随时间和空间变化进行预测。因此,如果一个生态过程是一个特定景观特征的函数,则地貌学视角可以提供有关该生态过程如何在空间和时间上系统变化的信息,并可以利用现有的基于动态过程的地貌学模型对这些变化进行定性或定量预测。如河流研究中这类相互作用的一个案例:在河道网水力几何形状的基本地貌形态上,如何允许在河流生态学中创建河流连续体概念[12,43]。另一个例子是Gurnell等人[44]通过简单的定性描述和定量化地貌过程(沉积物运动)提高了对植被碎片和繁殖体通过河网运动的理解。在更大的空间尺度上,Hamilton等人[34]结合河漫滩地貌和水文学研究了河漫滩地貌对河漫滩生物多样性的物理控制。在广泛的空间和时间尺度上,McTainsh和Strong[45]展示了风蚀作用是如何影响较远处的生态系统中施肥过程的。因此,广泛分布的生态系统可以通过地貌过程紧密地联系在一起。

另一方面,生态系统生态学视角有助于为地貌学家在适当的时空尺度上对嵌套的生态过程和过程动态(如种群动态)提供更全面的看法。将植被和地貌联系起来仍然是理解这些耦合系统的核心,这种联系有助于理解地貌过程(如陡峭地形中的斜坡过程)和与人类改造相关的侵蚀模式,以及非线性景观响应的关键问题[34]。Fisher等人[37]根据对干旱河流的研究提出了生物地球化学过程是否可能影响地貌形态的问题,而Watters和Stanley[46]对泥炭地河道的初步观察结果则为这种联系提供了一些可能。此外,McKnight等人[38]对南极干燥河道的研究表明,在干燥河道中微生物垫以隐藏状态保存了20多年,这一研究说明在这些异常甚至极端的环境中,生物与环境的过程交互问题可能会更加清晰。

2.2 地貌学与生态系统生态学的交叉研究

1989年,在德国召开的第二届国际地貌学会上提出了“生态地貌学”一词[6],这一概念的出现,不仅意味着需要开展生态地貌学研究,还表明这是一个新的科学方向。地貌作为生态因子,它对全球的生态环境至少有下列三点影响:一是生态环境的地带性(包括水平地带性和垂直地带性)主要受到地貌的支配;二是生物区系的形成和发展受到地貌发育史的支配(从大陆漂移和板块学说就可以说明这一点);三是生物体(包括生物遗体和生物排泄物)常常是地貌的物质基础,例如珊瑚岛礁和沿海贝壳[6]。刘吉成[47]摘译д.A. THмофеев的著作撰写的浅谈生态地貌学,将生态地貌学定义为:“研究任一级别的地貌系统与人类生态系统(即人类生态活动环境)相互关系和相互作用的结果”,并指出在时空非均一性原则的基础上“分析地貌系统的状况及其在各种自然和人为作用影响下所发生的变化”和“分析生态系统的状况并预测其由于地貌系统中某种状况或变化(变化趋势)而造成的后果”是进行综合性生态地貌研究的主要任务。

过去几十年里,在地貌学和生态系统生态学的交叉研究上开展了大量的工作。从其目的来看,生态地貌学属于应用地貌学[4],如针对区域生态问题,前苏联学者开展了区域性的生态地貌研究;为了解决区域规划问题,匈牙利在应用地貌方面进行了研究,并将这一生态地貌研究方向称作“环境地貌学”,环境地貌学被用来解决全球、区域和局部规模的空间组成和合理利用自然条件的问题;瑞士学者编制了加德满都地区1:10000的生态地貌图系等。综上所述,生态地貌学是在地貌学理论和应用地貌学成果的基础上发展起来的,且与构造地貌学、气候地貌学和人为地貌学都存在一定联系。因此,地貌系统与人类生存活动环境的相互联系,就是生态地貌学的研究对象,即生态地貌学是将依附于地表的自然实体与人文实体作为研究对象,从而研究生态与地貌关系的科学[1]。

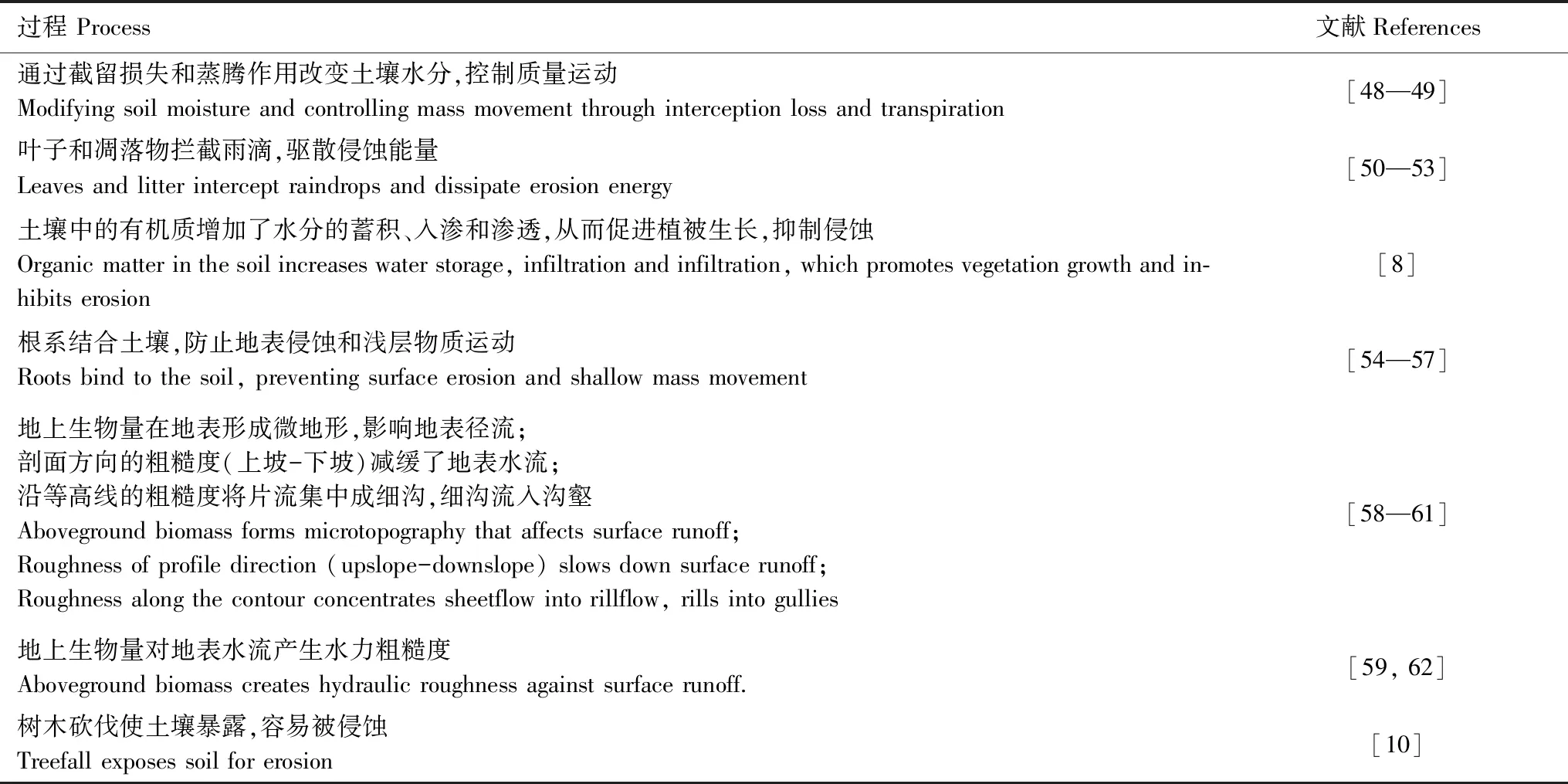

因为生态系统和地貌系统本身就是两个非常复杂的系统,将两者直接进行综合性的融合存在很大难度。因此,目前与生态地貌学相关的研究多集中在分别以植被和地形因子为代表的生态系统和地貌系统上。植被和地貌之间相互作用关系的研究可以追溯到科学史上,植被作为生态系统中的主要研究对象,从植被空间格局、生长状况、多样性等方面与地貌的定量因子相结合,探究地貌与生态之间的相互作用及反馈机制。一方面,植物学家和景观生态学家研究了山坡特征、过程和土壤对植被结构、组成和动态的影响。重点研究了地形(海拔、坡度、坡向)、土壤因素、岩石类型和地貌扰动(质量运动、雪崩、地表侵蚀)的影响[11]。研究普遍认为生物群落的组织是驱动景观形成的物理过程的结果[42],以现代地貌研究中相对较新的高山植被的主要地貌功能为例,如表2。

表2 高山植被创造的主要地貌功能Table 2 Key geomorphic functions created by alpine vegetation

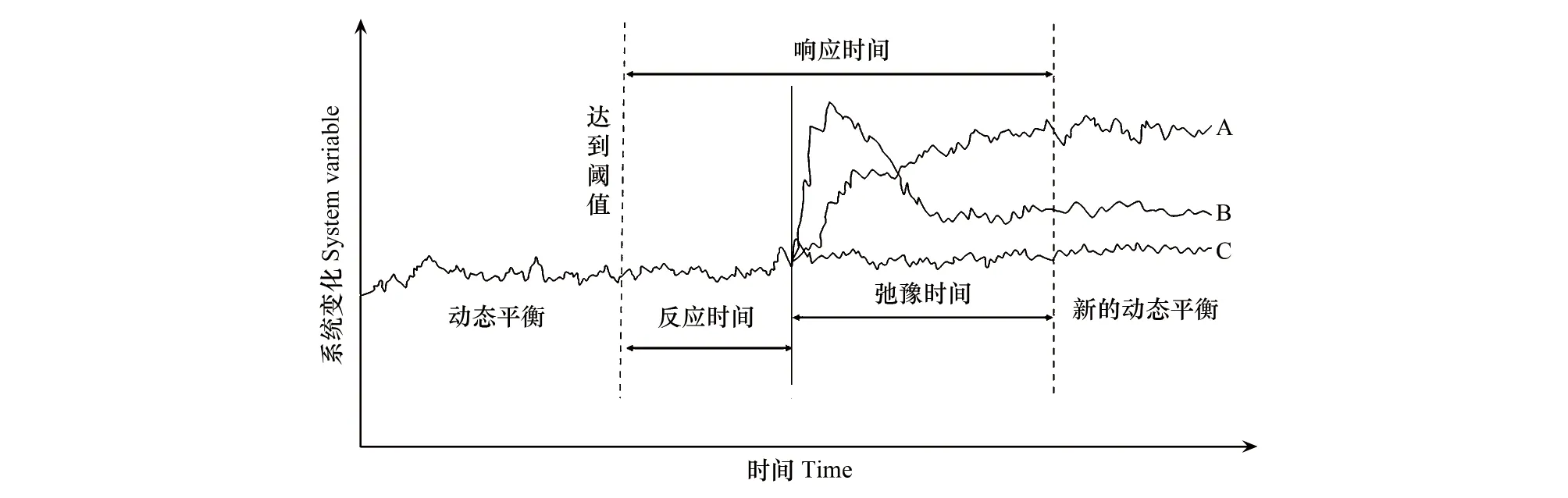

另一方面,地貌学家将植被视为一个独立静态的自变量,在有限的时空尺度上影响地貌和沉积物的演替[5]。然而,要理解植被和地貌之间的共同进化过程,关键是要理解时间、干扰和反馈的作用,这些作用将植被和地貌联系起来,探究两者之间的双向相互作用。各种响应如图1所示,尽管该图描述的是山坡侵蚀对植被扰动的响应[11],但可以用它来概念化生态系统对地貌扰动(如大规模地质运动等)的响应,大致可分为三种情况:A表示生态系统调整为新的动态平衡;B表示生态系统经历了对扰动的初始响应,最终达到新的平衡状态;C表示生态系统本身具有较大的弹性,所以对地貌扰动基本不响应。

图1 生态系统对地貌扰动潜在的响应[11]Fig.1 Potential responses of ecosystems to geomorphic disturbancesA: 表示生态系统调整为新的动态平衡;B: 表示生态系统经历了对扰动的初始响应,最终达到新的平衡状态;C: 表示生态系统本身具有较大的弹性,所以对地貌扰动基本不响应

Collins等人[63—65]的研究成果对这一研究方向提供了新的全面概述。但由于两者之间的相互作用混杂了各种因素(时空尺度、位置、收敛性、发散性、非线性、阈值、反馈),所以很难建立因果关系,因此研究往往集中在因素相对较少的精细尺度上。但这又带来一个新的问题,如何将精细尺度上的应用模型转化为更大尺度。在大范围内,特别是以预测建模为目标的研究,如何增加概念和模型的通用性及如何减少要考虑的变量和因素的数量成为未来一大挑战。

尽管如此,地貌学与生态系统生态学的集成研究仍处于起步阶段,因为在这两个学科的研究进程中,它们更倾向于相对孤立地进行研究,只是在需要的时候有选择性地从另一门学科中挑选必要的信息和理论片段[5]。

2.3 地貌学与生态系统生态学相关的热点研究

图2 使用“植被、地貌和生态系统”在GeoRef和Web of Science上搜索的相关文章、书籍和报告的数量Fig.2 Number of refereed articles, books, and reports cited in GeoRef and Web of Science for 10-year periods, using “vegetation and geomorphology and ecosystems”

生态过程和地貌过程密切相关,植被作为生态系统的重要组成部分,可以看作是狭义的生态系统[66]。最近关于两个学科的研究聚焦于植被和地貌的双向相互作用上(图2),在GeoRef和Web of Science数据库中用关键词“植被、地貌、生态系统”进行搜索,共识别出3345条英文或有英文翻译的目录。约75%的文章发表于2000年以后,说明该主题的学术研究显著增长。研究地貌与植被格局之间的规律、挖掘地貌与植被之间的作用机制,对于理解地貌过程和生态过程的演化和发展、理解生态与地貌之间耦合作用有重要的参考价值。

地貌通过直接和间接作用影响植被分布格局。在全球尺度或区域尺度上,地带性气候条件是影响植被类型和分布的主导因素,地形则作为重要的非地带性因子,在较小的尺度上(如景观尺度),则正好相反,地形成为重要的地带性因子[67]。无论尺度大小,地形都通过地貌形态变化控制着生物因子和非生物因子[68—71],从而直接或间接影响植被、物种、土壤等生态因子的分布格局和特性[72—78]。直接影响通过崩塌、搬运、堆积等地貌过程对植被产生干扰作用,间接影响表现为在地形起伏较大及降水丰富的山地或丘陵地区,降水的能量会侵蚀地表,被侵蚀的地表对植被的格局和动态过程产生影响[79],即间接影响是通过坡度、坡向、海拔、坡位等地形因子的变化改变太阳辐射、光照、土壤水分和营养成分等因素的空间再分配,从而引起小区域环境的变化,造成局部小气候,影响植被分布[72,80—83]和物种多样性[84—92]等特征,成为影响植被的重要因素之一[93—96]。地貌特征的差异导致了异质性的生境,而异质性的生态条件又对地貌起到反馈作用,因此,地貌和生态是为生物群落提供生境多样性的决定因素,不同的地貌特征和生态因子会带来不同种类和分布格局的植被,且地貌和生态的异质性越高,物种和分布格局的多样性也越高。

Schumm和Lichty[97]的文章概述了植被的影响如何随时间尺度变化,他们将植被视为“循环(或地质)时间”(数千至数百万年)上的因变量,同时视为“梯度(或现代)时间”(数百至数千年)和“稳态(或现在)时间”(一年或更短)上的自变量。在周期性的时间内,植被受海拔、母体材质、坡度角和坡向的控制,但植被的斑块性还依赖于较短时间尺度上发生的地貌干扰[98]。Hack和Goodlett[99]在对山区的地貌和森林生态系统的研究中给予了植被和地貌同样的重视,形成了地貌和植被(以及水文)相互作用研究的基准。40年后Osterkamp[100]重访了Hack和Goodlett的研究地点,发现地形位置、水分状况和主要森林类型之间的关系仍然存在。Knox[101]阐述了威斯康辛州西南部植被对气候突变的响应,以及随后对山坡侵蚀和沉积物产量的响应,强调了阈值和响应时间(反应时间+松弛时间)在理解流域尺度上植被-地貌联系中的作用,他的研究证明了流域可以以多种方式对流域中的扰动作出反应。气候、植被和地貌响应之间的非线性和复杂的联系为使用模型重建环境变化带来了挑战。

地貌特征受火灾、洪水、干旱、风和放牧等因素引起的非地貌扰动的频率和空间格局的制约[98]。关于植被扰动对山坡侵蚀的影响,如野火、放牧、农田、森林砍伐和造林、城市化、开垦等方面已有丰富的文献[102—107]。反过来,生态系统的过程和模式也受地貌过程的直接干扰(如雪崩等)。Reice等人[108]指出:“生物群落总是在从上次的干扰中恢复。扰动和异质性,产生了生物多样性。”地貌扰动形成斑块[109—110]和廊道[111],也为景观的改变和异质性创造了机会,从而促进了更大的多样性。Geertsema和Pojar[112]总结了大规模运动对生物多样性的影响,说明了由大规模运动形成的中尺度地貌(如悬崖、山丘)增加了景观的复杂性。Schumm等人[97]研究了地貌对引起地貌变化事件的敏感性。Phillips[113]提出了地貌干扰和植被响应潜在相互作用的观点,并提出通过计算一个特定生态系统或植物群落的地形和植被的瞬时形态比率,或许能识别出植被与地貌变化的相互依赖性,并以此来确定生态系统和地貌系统相互交织的复原力。Sidle等人[114—115]则对植被如何影响斜坡稳定性进行了总结。专注于俄勒冈州海岸地区景观演变中植被-地貌联系的机械模型的研究人员Roering等[116—117]建立了一个联系生物-地貌耦合迁移的物理方程。Collins[63]及Istanbulluoglu等人[118]通过分析和定量化方法研究了植被对河道地形演变阈值的影响。

由于地貌、植被自身及两者相互作用的复杂性,它们之间的相互响应机制一直是地貌学和生态系统生态学研究的热点[119]。但目前为止,大多数地貌-植被的研究仍采取静态的研究方法,而且多为定性分析,地貌过程与植被响应过程的内部机理仍有待进一步研究。国内大多数地貌-植被的研究集中在海拔梯度垂直带的划分及多样性的分布格局上[120—131],这实际上是地表形态上大的起伏改变了温度和土壤条件等,从而形成了现代地貌-植被关系。而地形大的起伏形态对环境因子的改变通常以地史的时间来计量,远远超过植物生命史的时间周期[18]。当然,对群落内部地形的差异与植物分布及种子雨格局的关系也逐渐开始了有益的探索[132—133]。目前,在景观、生态系统和群落尺度的植被格局与多样性分析中,地貌的影响作用己经引起国内外学者的特别关注[122,134—135]。

3 地貌学与生态系统生态学之间的存在的问题

3.1 学科间独立性

了解地貌学和生态系统生态学的不同范式对于这两门学科的成功整合具有重要意义,人们期望这两个学科相互融合、相互交流并发展出真正综合性的全面完整的理论,所以理解这两门学科的平行发展有助于为未来的研究架起地貌学和生态系统生态学的桥梁,但事实上这两个学科倾向于相对孤立地进行研究,只是在需要的时候有选择性地从另一门学科中挑选必要的信息和理论片段。

地貌学在探索生态过程方面的许多传统工作仅局限于研究地貌形态或过程如何影响特定物种或物种群(如鱼类、树木),反之亦然。而景观特征可能对整个生态系统层面的过程有着深远的影响。但迄今为止,地貌学只考虑了群落或生物层面的生态过程,而这些过程并不一定受到地貌的影响。

在生态系统生态学的研究中问题也同样严重。大量生态学研究都把地貌形态视为静态的,也就是说生态系统生态学研究中认为自然景观是生态过程发生的静态模板。相反,地貌学的研究主要集中于景观的动态性质,并量化这些过程发生的时间尺度和贡献程度。事实上,许多地貌变化发生在与生态变化相当甚至平行的时空尺度上,从而使生态系统研究中的生物和非生物过程成为可变的,而不是静态参数。所以,在把地貌学和生态系统生态学联系起来的过程中,生态系统生态学和地貌学对自然景观的看法出现了根本上的差别。

人们试图把地貌学和生态系统生态学结合起来,目前最典型的结合案例是Thoms和Parsons[41]提出的河流生态系统跨学科研究的框架,在他的研究中生态地貌学将生态学整合到水文和地貌学中,将地貌学和水文学整合到生态中,将水文学整合到生态学和地貌学中,该框架已成功应用于旱地河流系统的水的环境分配。尽管如此,这种集成仍处于起步阶段。

3.2 学科间尺度问题

2005年在美国举行的以地貌和生态系统为主题的专题讨论会上,多次出现与选择适当的研究尺度和分析尺度有关的问题。所以,地貌学与生态系统生态学耦合研究中要解决的一个重要问题是尺度问题。在设计研究和收集数据及模型开发和选择、数据可用性和质量等问题上尺度也是一个关键问题[136]。Post等人[39]讨论了尺度在地貌学和生态系统生态学中是如何被考虑的。Parsons和Thoms[136]通过对河流生态系统层次过程的分析来解决尺度问题。在Dollar等人[137]提出的概念模型中层次结构也起着重要作用。McTainsh和Strong[45]在研究风沙侵蚀时探讨了过程的空间尺度化问题,Bork等人[138—139]在各种时间尺度上研究了人为的土壤侵蚀。

虽然一些尺度上的相互作用已经得到了很好的研究,例如,在几年到几十年的时间尺度上,植被对侵蚀或河流迁移的影响。然而,在某些非常小的尺度(亚米)和非常大的尺度(大陆)上,地貌和生态系统过程是否联系在一起、如何联系在一起,以及它们在哪里可能存在潜在的因果关系等问题仍不太好理解。但是,McTainsh和Strong[45]的研究为如何处理这些问题指出了方向,可以为跨越不同时间和空间尺度的特定过程的研究提供参考。

综上,尺度问题是地貌学和生态系统生态学中一个常见的问题,是一个值得两门学科都深入研究的问题。本文认为探索生态系统和地貌过程在不同尺度上的耦合是一个潜在的值得深入研究的领域。

3.3 学科间局限性

在将地貌学与生态系统生态学结合时会出现很多限制,其中最重要的是:这两个学科的核心和主导性问题往往是不同的,导致这两个领域朝着截然不同的方向发展。一个学科的关键问题会引导该学科的主要研究范式,当多个学科之间的问题或范式汇聚时,学科交叉点上就会出现新的科学见解,如“河流连续体概念”[140]。目前,景观生态学与景观演化的耦合研究是生态地貌学研究的热点领域之一,因为这两个领域的研究都是各自领域的重点,且生态修复也是两个学科研究的另一个共性。

除了关键问题,另一个限制因素是不同学科使用的研究方法不同。根据前文所述的地貌学和生态系统生态学的研究历程,发现这两个学科的方法和途径具有很大的相似性,因此,研究者在充分认识这些相似性后,可以对两者的耦合研究提供新的思路和方法,例如利用RS和GIS进行景观演化和景观生态学的空间分析和建模。近年来,随着GIS和RS技术的进步和应用的扩展,促进了不同学科之间的协作[34],但未来这一领域的研究需要更多地考虑时间尺度及生态学家的预测和建模,从而更充分地为地貌过程建模提供信息。

此外,各学科的数据问题也是不同学科融合研究的限制因素。作为学科融合的一部分,特别是预测和建模,对目前在地貌学和生态系统中实际可用的空间和时间数据的确定,将使不同学科了解其他学科使用的数据集或数据种类。同时,明确数据的可用性和数据中缺失的部分也是非常重要的,这也将促进地貌学与生态系统生态学之间的跨学科研究。

模型作为各学科研究中必不可少的部分,是限制跨学科研究的因素之一。随着学科数据的增加,对理论和应用模型的需求也随之增加[141]。然而,许多模型只能用于特定的学科,而其他学科可能不知道该模型的存在,也不了解这些模型的使用条件和难易程度。因此,了解两个学科各自常用的模型和特定的模型,是连接地貌和生态系统生态学的关键方面。

地貌学和生态系统生态学之间相互作用的研究越来越依赖于如地图、数字图像等图形工具,所以两个学科之间相互作用的另一个限制是这些图形工具带来的陷阱。随着现代信息技术的发展,GIS已成为这两个学科的有力工具。GIS应用程序能用不同需求的格式回答不同的问题,但对于每个基于GIS模型的应用程序在满足模型的数据质量标准和预处理要求的同时,还要根据其输出信息的能力对其进行评估[142]。时空数据质量差、数据处理引入的误差、模型假设和方法导致的误差等都需要从对结果的潜在影响和决策过程两个方面进行评估。不同学科通过各自学科的研究提供了综合的概念、模型和评估工具[143],而基于GIS的模型可能会过度扩展对基础流程的真正理解,因此模型的选择会影响结果,从而给决策者带来一种错误的预测。所以地貌学家和生态学家在加强科学家、自然资源管理者、决策者和其他相关者之间的沟通方面发挥着重要的作用,而耦合生态地貌模型的准确性也一直是研究的重点。

4 结论和展望

20世纪50年代可以看作是地貌学与生态系统生态学之间联系的一个重要时间节点,在此之前,关于生态系统生态学和地貌学之间联系的科学论述主要集中在描述上。之后,由于景观生态学和地貌过程实地测量的出现和测量、解释、预测能力的提高,开始了重要的概念性进展。对地表侵蚀、物质运动和景观演化的预测,已经在精细尺度上实现了从实证研究到基于物理机制的模型操作,但由于各种技术的限制还不能够成功地将小型地块和个体生物的机械建模提升到景观尺度。同时,对于地貌与生态系统中最重要的植被之间的反馈关系,目前的理解也不完整。植被与地貌之间存在着丰富的联系,但因果关系却受到诸多因素的干扰,所以需要在各种环境条件下构建、校准和测试这些关系,如比较单个山坡的山脊顶部和塌积洼地上的植被类型、比较同一流域内不同坡面的影响及不同生态区域之间的联系等。

从发展历程来看,地貌学和生态系统生态学是平行发展的,两个学科之间有着明显的相似性。许多地貌过程与生态系统过程在相似的时空尺度上同时发生,从而使两者相互依赖。地貌学在控制许多生态系统过程中起着基础性的作用,反过来,生态系统又对许多地貌形态和过程产生深远的影响。虽然两个学科是共同进化的,但对这些反馈的理解和量化才刚刚开始,需要寻找新的指标和度量标准来描述这些交互作用,并在不同的空间和时间尺度上为它们建模。同时,加强空间分析与地理信息系统的联系,如利用GIS来研究连通性、距离衰减函数、形状分析、边缘粗糙度及模式之间的关联等。

最近的研究聚焦于植被和坡面地貌的双向相互作用上,由于两者受各种混杂因素(时空尺度、位置、非线性、阈值、反馈)的影响,因此很难建立因果联系[144]。此外,两者的相互作用还受全球因素和当地环境历史的综合控制,对于不同区域的每一个景观都有来自生物物理和人类活动的影响,但由于生物过程和物理过程的内在耦合,不存在明确的时间尺度来理解植被和地貌之间的联系。不同区域由于局部事件的历史遗留导致差异加剧,而全球控制则导致趋同。因此,未来应集中考虑增加模型、概念和研究的普遍性和通用性,并减少考虑变量和因素的数量,而不是寻求确定性模型来描述所有复杂的景观。未来应继续完善精细尺度的确定性模型,但需要探索如何将这些结果扩展到不同的尺度。

地貌学是研究地表形态科学的统称,具有环境、资源、社会经济众多属性[1],生态系统生态学是研究生态系统的结构、功能、过程及其相互作用的科学。生态地貌学是目前影响人类生存环境和生产资源最紧迫的科学之一,是一门将生态与地貌相结合研究的科学,其研究内容包含了地貌学、生态系统生态学及两者间的相互作用。但目前,生态地貌学仍然属于探索性学科,探索生态系统和地貌过程的耦合、景观生态学与景观演化模型的耦合,探索山水林田湖草作为一个生命共同体如何运转、如何开展不同类型的生态修复等问题,这些都是重要的前沿课题,需要对地貌和生态系统进行深入了解。

对于地貌学和生态系统生态学,面临的挑战是如何将这两个学科连接起来,并通过空间和时间进行过去的反演和未来的预测。预测作用对于生态恢复和管理是至关重要的,土壤和有机质的侵蚀[145],河流生态恢复[31]和海滩修复[32]等研究,都说明了科学认知现状与管理界需求之间的动态张力。对于研究界来说,恢复是一个特别重要的问题,因为它不但要理解这两个学科的科学,还需要在预测和建模耦合系统时达到一定的精度和准确性。地貌学家和生态学家已经发展出通过概念模型定性地对管理行为进行预测的能力,但将这些扩展到定量预测仍然是一个重大挑战。

此外,在将两个学科进行融合时仍存在很多问题,因此弄清楚两者之间的相互作用机制和依赖、反馈关系,对于两个学科的融合至关重要。随着时间的推移,扩展和预测生态系统过程,并预测这些过程可能对地貌产生的影响,以及地貌变化后生态系统的反馈作用将是交叉学科最大的挑战。因此,加强对生态地貌学的研究对于维持生态平衡,保护生态多样性,制定合理地生态修复策略及预测地球上生态系统的未来状态,并制定有效的管理和预防措施,都有重要的理论和实践意义。