电动汽车运行阶段碳排放因子影响因素研究

唐一媛,毛保华,周 琪,高琦琦1

(1.北京交通大学中国综合交通研究中心,北京 100044;2.综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室,北京 100044)

0 引言

电动汽车运行阶段碳排放因子指电动汽车在行驶过程中平均每公里的碳排放量,单位为gCO2/km。本文通过研究电动汽车运行阶段碳排放因子,为电动汽车碳减排提供理论依据。几十年来,许多学者对此开展了不少研究。

在电动汽车运行阶段的碳排放因子和碳排放研究方面,吕晨等[1]根据车辆每百公里耗电量、全国平均电网排放因子,测算得到电动小客车的单车CO2排放因子为108 gCO2/km。么丽欣等[2]根据电动汽车单位里程电耗和电力生产过程的碳排放因子建立了车辆行驶过程中的碳排放量模型。当前大多研究在计算分析过程中直接使用文献中的电力碳排放因子,缺少考虑不同发电结构对电动汽车运行阶段碳排放因子的影响。孙涵洁[3]建立了电动汽车使用过程中的碳排放模型,并根据电力的综合碳排放因子测算了电动汽车使用过程中的碳排放,还分析了不同发电比例情景下电动汽车使用过程的碳排放,但只考虑了火电、水电、核电的碳排放,并未将风电、太阳能发电全生命周期下产生的碳排放算入到电动汽车运行阶段。Marczak和Droździel[4]根据褐煤和硬煤的碳排放因子、发电效率和发电结构占比,测算得到2019年波兰发电过程的碳排放因子为721 gCO2/(kW·h),得出了如下结论:汽车每公里耗电量为0.14~0.16(kW·h)/km时,二氧化碳排放量为100.94~115.36 g/km;但该研究在分析电动汽车运行阶段的碳排放时,只考虑了褐煤、硬煤发电产生的排放,并未考虑其他发电方式全生命周期下的碳排放。

在研究碳排放影响因素方面,施晓清等[5]从报废里程和不同电能结构的角度开展了对迷迪电动汽车温室气体排放的敏感性分析。么丽欣等[2]采用相关性分析法分析了车辆行驶里程、电网清洁化、能耗水平、电池能量密度、可再生材料利用率这五个影响因子对纯电动汽车碳排放量的影响,并得出电动汽车的能耗水平每下降1(kW·h)/100 km,碳排放量将下降大约6 g/km的结论。刘爽等[6]用GaBi9.5软件建模计算了电动汽车生命周期每个阶段的碳排放量,并在关键碳排放阶段选取动力电池包的质量、百公里耗电量进行敏感性分析。总体上看,目前的研究分析了影响电动汽车碳排放的多个因素,但从电池容量、续航里程角度对电动汽车运行阶段碳排放因子的影响分析得不够深入。

李枭和余海涛[7]指出在降低道路运输装备碳排放方面,要加快推动新能源汽车应用,扩大交通电力消费规模,降低化石燃料消耗。因此在既有研究基础上,本文根据三个阶段排放内涵简要分析了电动汽车不同阶段的碳排放,并重点研究了运行阶段碳排放因子,分析了发电结构、电池容量以及续航里程这三个因素对电动汽车运行阶段碳排放因子的影响。

1 全生命周期下电动汽车碳排放阶段划分

全生命周期是对某种产品或某项生产活动从原料获取、加工、使用到最终报废回收的一个过程[8]。电动汽车全生命周期可分为三个阶段,即汽车生产阶段、运行阶段和拆解回收阶段。生产阶段指汽车各零件的生产加工过程;运行阶段指自车主购买汽车时起到汽车报废的过程,包括汽车的行驶、维修和电池的更换;拆解回收阶段指车体和电池的拆解回收过程。全生命周期视角下的电动汽车排放阶段划分如图1所示。

图1 全生命周期视角下的电动汽车排放阶段划分Fig.1 Division of electric vehicle emission stages from the perspective of full life cycle

电动汽车生产阶段的碳排放是指电动汽车各零件生产加工的碳排放。汽车各零件制造的原材料主要有钢、铁、铝、铜、镁、玻璃、塑料、橡胶、碳纤维、镍、铂等物质[9],每一种材料的生产加工都会产生碳排放。相比于传统燃油汽车,电动汽车在生产阶段还有电池生产这一环节,而且电池生产的碳排放在生产阶段所占比重较大,中汽中心在电动汽车动力蓄电池生命周期碳排放研究中指出电池生产过程占生产阶段碳排放量的比例为55%[10]。

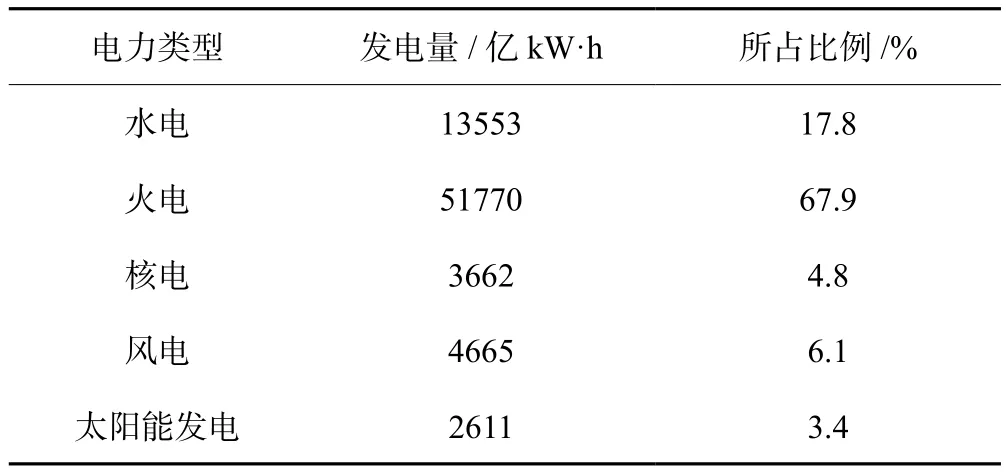

电动汽车运行阶段的碳排放是指电动汽车行驶过程中所用电力从能源开采到使用各环节及电池更换、车辆维修产生的碳排放,这个阶段大部分排放来自电力生产。电力的来源主要有:火力、水力、核能、风能、太阳能。其中,火力发电原料以煤炭、天然气为主,在发电过程会释放大量二氧化碳。虽然水力、核能、风能、太阳能是清洁能源[11],但是从全生命周期视角下看,水电、核电、风电、太阳能发电也会排放二氧化碳[12−14]。我国2020年发电情况如表1所示,不难看出火力发电量占比最大,占总发电量的67.9%,因此降低火力发电的比重对减少运行阶段的碳排放具有重要的意义。

表1 2020年中国发电情况[15]Tab.1 China’s power generation in 2020[15]

电动汽车拆解回收阶段的碳排放是指报废后汽车拆解、各零部件回收的碳排放,根据文献[16]中的数据,这个阶段的碳排放约占全生命周期总碳排放的4.5%。电动汽车在行驶一定的里程后,会达到报废标准,机动车所有人应当在报废期满前将机动车交售给机动车回收企业。报废的电动汽车经过一系列的拆解处理后,相关企业会对分离出的废铜、废铁、废铝和废钢等进行冶炼,回收得到新的原材料。电池回收利用的工艺较为复杂,会产生碳排放。电池在使用寿命结束后如果不进行回收利用,将会对环境造成污染,因此对电池的回收利用至关重要。我国工信部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》,将加快推进汽车电池回收利用。

2 电动汽车运行阶段的碳排放因子测算模型

电动汽车行驶过程中以电力为动力,运行阶段的碳排放因子不仅取决于电力碳排放因子,也与汽车每公里耗电量、电网输电效率有关,其中汽车每公里耗电量理论上为电池容量与续航里程的比值。运行阶段的碳排放因子测算公式如下:

式中:c为电动汽车运行阶段的碳排放因子,gCO2/km;c电为电力碳排放因子,gCO2/(kW·h);R为每公里耗电量,(kW·h)/km;η表示电网输电效率,%;Q表示电池容量,kW·h;L表示电池续航里程,km。

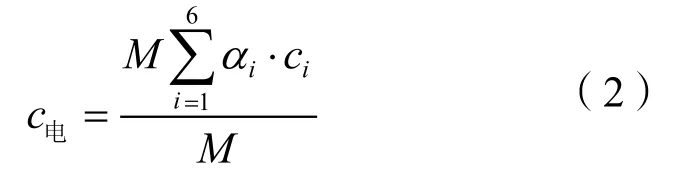

电力碳排放因子指发电厂生产单位电量所产生的碳排放。发电厂主要有火力发电(包括煤炭发电、天然气发电)、核能发电、水力发电、风力发电及太阳能发电等发电方式,虽然核电、水电、风电及太阳能发电使用的是清洁能源,但是从全生命周期视角下来看,这几种发电方式都会排放二氧化碳,而且不同发电方式产生的碳排放量也不同。电力碳排放因子取决于发电结构和各种发电方式全生命周期下的碳排放因子,测算公式如下:

式中:c电为电力碳排放因子,gCO2/(kW·h);M表示发电厂总发电量,kW·h;αi表示第i种发电方式发电量占总发电量的比例,%;ci表示第i种发电方式全生命周期下的碳排放因子,gCO2/(kW·h)(i=1,2,3,4,5,6,分别表示煤电、天然气发电、核电、水电、风电、太阳能发电)。

3 运行阶段碳排放因子的影响分析

电动汽车在运行阶段不直接产生碳排放,但其消耗的电力在生产过程中会排放二氧化碳。汽车在行驶过程中消耗电量越多,产生的碳排放也就越多,汽车每公里消耗的电量主要取决于电池容量和续航里程。因此,本文分析了发电结构、电池容量以及续航里程这三个因素对电动汽车运行阶段碳排放因子的影响。

3.1 参数取值

本文的参数取值主要包含三类,分别是不同发电方式生命周期的碳排放因子、电动汽车每公里耗电量及电网输电效率,取值如表2所示。

文献[15]中火力发电量与燃煤、燃气发电量之和存在差距,因此本文在测算2020年中国电力排放因子时,采用文献[15]中2020年全国单位火力发电量二氧化碳排放数据832 g/(kW·h),得到2020年电力碳排放因子为572.84 gCO2/(kW·h)。

3.2 发电结构对运行阶段碳排放因子的影响分析

下面将从发电结构的角度对比分析2020年中国和美国电动汽车运行阶段碳排放因子,并基于国际能源署(International Energy Agency,IEA)对2030年中国不同情景发电量的预测数据,测算分析三种情景下电动汽车的碳排放因子。

3.2.1 2020年中国、美国电动汽车碳排放因子的对比分析

本文测算得到2020年中国、美国电动汽车运行阶段碳排放因子分别为87.99、51.49 gCO2/km,中国约为美国的1.7倍。两个国家发电结构上的差异导致了电力碳排放因子不同,从而影响电动汽车运行阶段碳排放因子,表3为2020年中国和美国的发电结构,下面将从两个国家的发电结构来分析中国电动汽车运行阶段碳排放因子高于美国的原因。

(1)中国煤电占比高于美国。根据文献[15]可知,2020年中国煤电占比超过了60%,而美国的煤电占比仅为19.30%。同时在所有发电方式中,煤电的碳排放因子最大。

(2)除火电外,在中国发电比重最大的是水电,占17.8%,而在美国占比最大的是核电为19.7%,从表2中可以看出,水电的碳排放因子要大于核电。

图2为2001—2020年美国煤电和天然气发电的情况,从图中可以看出,这段时期美国的煤电占比呈下降的趋势,由2001年的51.0%下降至2020年的19.3%;天然气发电占比呈上升的趋势,由2001年的17.1%上升至2020年的40.5%。“煤改气”策略的实施导致美国发电结构发生变化,同时天然气发电的碳排放因子约为煤电的一半,这两个原因促成了美国发电碳排放的大幅度下降,其电力碳排放因子由2001年的661 gCO2/(kW·h)下降至2020年的350 gCO2/(kW·h)[21]。2020年中国煤电占比超过了60%,中国可以借鉴美国的“煤改气”策略,来控制发电端的碳排放,从而降低电动汽车运行阶段的碳排放因子。

图2 2001—2020年美国煤电和天然气发电占比[20]Fig.2 Proportion of coal and natural gas power generation in the United States from 2001 to 2020

3.2.2 三种情景下电动汽车运行阶段的碳排放因子比较分析

本文借鉴了国际能源署的《世界能源展望(2021)》中对2030年中国发电量预测的三种情景,分别是:既定政策情景(Stated Policies Scenario)、承诺目标情景(Announced Pledges Scenario)、可持续发展情景(Sustainable Development Scenario)。2030年我国三种情景下的发电结构如表4所示。

表4 2030年不同情景下的发电结构[22]Tab.4 Power generation structure under different scenarios in 2030[22]

既定政策情景是一个比较保守的情景,它并未要求政府实现所有宣布的目标,相反,它更重视为实现这些目标和其他能源相关目标而实际实施的措施,考虑了现有和正在制定的政策和措施。

承诺目标情景假设世界各国政府做出的所有气候承诺都将按时实现,包括国家确定的国家自主贡献(NDC)和长期净零目标。

可持续发展情景假设目前所有净零排放承诺都已全部实现,并且努力实现短期减排;发达经济体在2050年达到净零排放,中国在2060年左右达到净零排放,所有其他国家最迟在2070年达到净零排放。

测算得到既定政策、承诺目标、可持续发展情景的电动汽车碳排放因子分别为63.85、62.41、54.32 gCO2/km,相较于我国2020年的情况,这三种情景电动汽车碳排放因子分别下降了27.4%、29.1%、38.3%。从情景制定的要求来看,既定政策情景只需考虑现有和正在制定的政策、措施,是最容易实现的;而承诺目标情景需要按时实现国家确定的国家自主贡献(NDC)和长期净零目标;可持续发展情景是最难实现的,要求目前所有净零排放承诺都已全部实现,并且努力实现短期减排。这三种情景的减排力度也是越来越大的,如表4所示,相较于2020年的发电结构,这三种情景的煤电占比下降了32%~44%,风电的比例增加了2~3倍,太阳能发电的比例增加了3~4倍。从三种情景的减排趋势来看,我国应大力发展风能、太阳能等可再生能源发电技术,逐步提高非化石能源发电占比,持续优化电力结构。

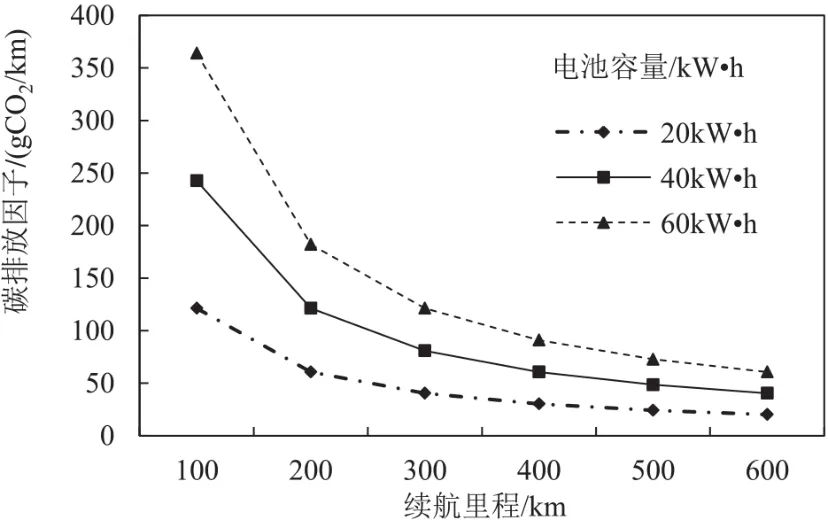

3.2.3 续航里程和电池容量对运行阶段碳排放因子的影响分析

电池的容量越大,汽车储能能力就越强,续航里程相对就会越大。在发电结构和电池容量等因素不变的情况下,续航里程越大,汽车运行阶段碳排放因子就越小;在发电结构和续航里程等因素不变的情况下,电池容量越小,汽车运行阶段碳排放因子就越小。

本文选取了2020年中国新能源乘用车销量排名靠前的部分电动汽车,其续航里程和电池容量如表5所示,这些电动汽车目前的续航里程为151~556 km,电池容量为13.8~75.0 kW·h。理论上电动汽车每消耗1 kW·h的电可以行驶6.20~12.32 km,汽车的每公里耗电量为0.08~0.16 kW·h。在此基础上,结合我国2020年的发电结构,可以测算出电动汽车运行阶段碳排放因子为48.55~97.09 gCO2/km。

表5 部分电动汽车的技术参数Tab.5 Technical parameters of some electric vehicles

电池容量分别为20、40、60 kW·h时,不同续航里程下电动汽车运行阶段碳排放因子如图3所示。当电池容量一定,续航里程从100 km增加至200 km时,碳排放因子下降的速度很快,随着续航里程数的不断增加,电动汽车碳排放因子下降的速度逐渐缓慢。电池容量为20 kW·h的电动汽车续航里程为100 km时,碳排放因子为121.36 gCO2/km,当续航里程提升至200 km时,碳排放因子降为60.68 gCO2/km,下降了50%;而续航里程从200 km提升至300 km时,碳排放因子下降了33%。

图3 电池容量和续航里程对碳排放因子的影响分析Fig.3 Impact analysis of battery capacity and mileage on carbon emission factors

2008—2012年生产的第一代特斯拉跑车电池容量为53 kW·h,续航里程为393 km,汽车每公里耗电量为0.135(kW·h)/km;将在2023年生产的第二代特斯拉跑车电池容量为200 kW·h,续航里程为1 000 km,汽车每公里耗电量为0.200(kW·h)/km。第二代特斯拉跑车的续航里程虽远大于第一代,但是其每公里耗电量为第一代的1.5倍。因此要在续航里程、电池容量之间找到平衡,实现较长续航里程和减排的双目标。

4 结论

本文分析了发电结构、电池容量和续航里程对电动汽车运行阶段碳排放因子的影响,从发电结构角度对比了2020年中国和美国电动汽车运行阶段碳排放因子,得出如下结论:

(1)2020年中国、美国电动汽车运行阶段碳排放因子分别为87.99、51.49 gCO2/km,中国约为美国的1.7倍,主要是因为中国的煤电比例高于美国,且美国可再生能源发电比例较高。因此,我国应大力发展可再生能源发电技术,逐步提高非化石能源发电比重,降低煤炭发电占比,不断优化发电结构,从而为降低电动汽车运行阶段碳排放因子打下基础。

(2)在我国2020年的发电结构下,电池容量为20 kW·h的电动汽车续航里程从100 km提升至200 km时,运行阶段碳排放因子从121.36 gCO2/km降至60.68 gCO2/km,下降了50%。在发电结构和电池容量相同的情况下,提高续航里程能有效降低电动汽车运行阶段的碳排放因子。因此,我国应不断突破电池技术难题,优化电池性能,从而降低电动汽车碳排放。

(3)第一代特斯拉跑车续航里程为393 km,电池容量为53 kW·h;第二代特斯拉跑车续航里程为1 000 km,电池容量为200 kW·h。在相同的发电结构下,第二代特斯拉跑车的续航里程虽远大于第一代,但其运行阶段碳排放因子约为第一代的1.5倍。因此要在续航里程、电池容量之间找到一种平衡,更有利于实现较长续航里程和减排的双目标。