基于GIS的中国传统村落空间分布与旅游发展要素关联性研究

卢嘉浩 安永刚 张立生

北京农学院,北京 102206

传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,现存比较完整,具有较高历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落。自2012年以来,住房和城乡建设部会同相关部门先后数次组织传统村落调查,分5批将6 819个有重要保护价值的村落列入了中国传统村落名录,已形成迄今为止世界上规模最大的农耕文明遗产保护群。由于快速城市化、城乡发展不平衡、产业结构转型等原因,传统村落目前面临自然衰退、空心化、文化断裂、价值观失落等棘手问题[1]。旅游发展对传统村落的保护利用作用体现在多个方面:资源利用方面,旅游能够使传统村落产生功能拓展,实现一地多用和多重创收;人口发展方面,旅游属于劳动密集型产业,能够创造大量就业岗位吸引劳动力回流;文化传承方面,旅游能够促进传统村落物质文化的保存与修复、精神文化的调适与再造[2]。因此,明晰传统村落规模及其空间布局与旅游发展要素之间的空间关联特征,合理开发传统村落旅游资源,因地制宜、因村施策发展乡村旅游业,更好地保护利用传统村落,促进传统文化有序传承创新,对实现乡村振兴具有重要的现实意义。

国外对古村落的研究主要集中于以下方面:在旅游活动对古村落的影响方面,Fatimah等以婆罗浮屠分区的7个村庄作为案例,通过访谈和实地调查,发现旅游活动对村庄的景观元素有五种影响,即增加、继续、定制、改造和修复[3-4]。在古村落旅游的游客感知与态度方面,Chirieleison认为游客会在真实性、个人参与度和可记忆性方面对古村落旅游的体验给予评价[5];Paredes通过对墨西哥普埃布拉州北部四个村落的游客进行抽样调查,分析游客特征及其需求,认为月收入在4 000美元以下的年轻游客主要关注与大自然的共存,享受美食和手工艺品,对乡村旅游有浓厚的兴趣[6]。在古村落旅游社区参与方面,Thetsane通过对莱索托Katse地区四个村庄进行抽样调查,表明当地社区希望参与到旅游决策中,以便决策者能够制定出符合利益相关者需求的政策[7]。在古村落旅游可持续发展方面,Dewia认为在潘卡萨里的地方政府、投资者和社区之间进行接触时,应把当地人的智慧作为关键因素进行考虑,以实现乡村旅游目的地的可持续发展[8];Tarawneh认为景点多样化策略和可持续的旅游规划方法对于保护佩特拉的古村落,实现当地旅游可持续发展具有重要意义[9]。

国内关于传统村落旅游发展的研究出现较晚,主要侧重于以下方面:在旅游活动对传统村落的影响方面,林祖锐等以英谈传统村落为例,提出旅游在为传统村落发展带来活力的同时,也造成生态环境恶化、历史风貌破坏、干扰原居民生活等诸多问题[10];宋河有认为在实施旅游化保护的过程中,传统村落面临着村民主权地位被动摇、村落空心化、环境同质化以及村落文化异化等多重风险[11];陈晓华等认为旅游开发对传统村落的居民人口收入、建筑风貌、公共空间以及人居环境都分别产生了积极和消极的影响[12];李伯华等分析张谷英村目前处于旅游参与阶段,旅游发展产生的消极影响不大,居民对旅游发展多持赞成态度[13]。在传统村落旅游资源开发评价方面,窦银娣等以永州市为研究范围,从资源禀赋、开发环境和市场条件等三方面构建旅游开发潜力评价体系[14];黄卉洁等以西北地区为研究范围,选取旅游目的地、客源地和市场条件三方面的指标因子,用熵值法确定权重,构建西北地区传统村落旅游开发潜力模型[15]。在传统村落旅游可持续发展方面,高璟等以旅游为出发点,遵循物质层、社会层和精神层的基本演化路径,建构了传统村落旅游化的可持续路径模型,并对其要素和概念作了解释[16];张洪昌等认为内生文化诉求、资本利益博弈与制度嵌入调试共同推动村落旅游发展模式的动态演进和多元共存[17];孙荣垆认为在传统村落旅游开发模式的实践中,地方政府和外来企业一定要尊重当地村民的主体性地位,实现政府、外来企业以及当地村民三者间的良性联动[18]。在传统村落旅游相关利益主体与社区参与方面,杨梅等提出随着传统村落旅游生命周期的演变,旅游开发商的旅游利益分配呈正U型关系变化,传统村落社区农民旅游利益分配呈倒U型关系变化[19];李军等认为旅游开发会使当地民众之间形成不可分割与有机联系的旅游共同体,主要体现在旅游资源生成、旅游持续发展、旅游成本分担等方面[20];陈君子等以两河口村为例,基于利益相关者理论和社会网络分析法,对旅游影响下传统村落的利益相关者构成与互动关系进行了深入研究[21]。

综上所述,现今国内外学者对传统村落与旅游要素之间关系的关注较少,仅以中观尺度[22-23]、数学模型方法[24]对其关系进行测度,缺少在全国大区域层面下对传统村落旅游发展的研究,没有从宏观层面探讨传统村落和旅游市场之间的关系。协调好传统村落与旅游发展要素之间的匹配关系,合理配置旅游业发展要素资源,对助推传统村落旅游业发展以及实现传统村落保护与开发的良性循环具有重要意义。基于此,本文试图以全国尺度下的6 819个中国传统村落为例,利用空间分析方法,研究中国传统村落的空间分布特征以及与旅游发展要素的空间关联特征,为探讨不同区域传统村落旅游发展的可行性与不同路径,实现传统村落旅游可持续发展提供参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源与处理

本文研究的中国传统村落名录来源于中华人民共和国住房和城乡建设部网站公布的五批共6 819个传统村落(研究范围不包括我国的香港、澳门和台湾地区),其中第一批名录646个、第二批名录915个、第三批名录994个、第四批名录1 598个、第五批名录2 666个。利用高德地图拾取坐标系统获取6 819个中国传统村落的地理坐标并进行详细标注形成数据文件。全国各级行政、交通等基本要素矢量数据来源于地理空间数据云;人口统计数据来源于中国2021年公布的第七次全国人口普查公报;经济数据来源于中国国民经济和社会发展统计公报;5A级景区数据来源于文化和旅游部公布的5A级旅游景区名单。

(二)研究方法

通过ArcGIS 10.8软件将经纬度信息转化为具有坐标信息的点要素,标记在中国行政区划矢量图上,建立中国传统村落分布图。使用ArcGIS 10.8软件中的核密度分析工具,结合最邻近指数、地理集中指数、不平衡指数等地理数学方法对中国传统村落进行空间分布形态、均衡程度、分布密度分析;使用密度分析、缓冲区分析、叠加分析工具,对中国传统村落与旅游发展要素之间的关联性进行分析研究。

(三)旅游发展要素选取

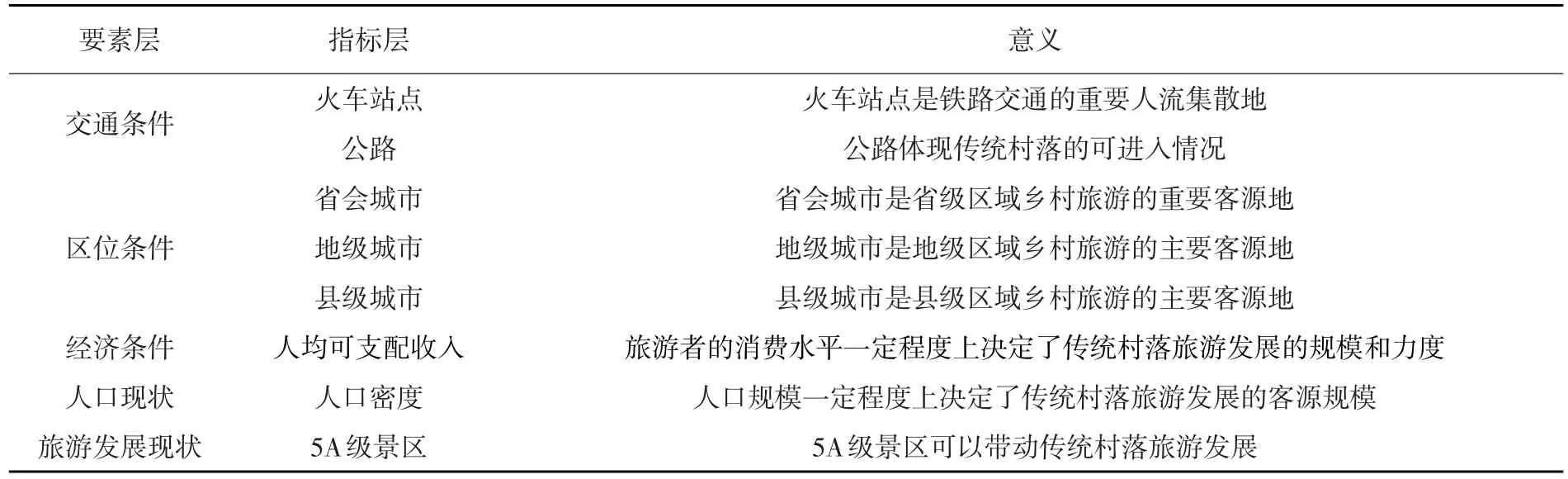

乡村旅游是以乡村特色文化旅游资源为依托,以满足旅游者休闲、娱乐、观光等目标,以周边地区收入较高的城市居民为客源市场,将农业与旅游业结合的新兴旅游业态。本文以乡村旅游内涵、旅游业发展“六要素”理论为基础,借鉴已有研究[25-28],遵循科学性、系统性、代表性、可操作性原则,选取交通条件、区位条件、经济条件、人口现状、旅游发展现状这五个要素来分析中国传统村落与旅游发展要素的空间匹配关系,见表1。

表1 旅游发展要素选取

二、中国传统村落空间分布特征

(一)空间分布类型

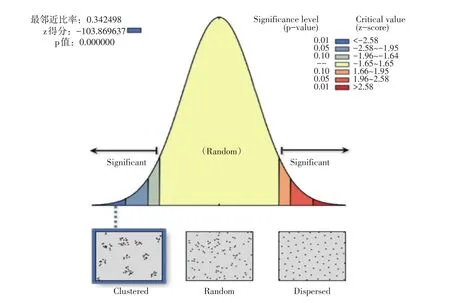

从宏观视角来衡量,将传统村落抽象为点状要素,根据点状要素空间分布类型进行测定,点状要素通常有均匀、随机和凝聚三种空间分布类型,可以最邻近距离和最邻近点指数进行判别[29]。最邻近指数表示空间中相邻近点状要素间的实际最邻近距离与理论最邻近距离的偏离程度。实际最邻近距离是每个点要素与其最邻近点距离的平均值,理论最邻近距离是指点要素为随机分布时的距离。最邻近指数是两者的比值,其公示表示为:

式中,r1为实际最邻近距离;rE为理论最邻近距离;n表示点要素数量;A表示研究区域的面积。当R>1时,点要素呈均匀分布形态;当R=1时,点要素呈随机分布形态;当R<1时,点要素呈聚集分布形态。运用ArcGIS 10.8软件空间分析工具中的平均最邻近距离进行计算,结果如图1所示。可以得知全国传统村落空间分布的理论最邻近距离均值为24 515.074463 m,实际最邻近距离均值为8 396.352601 m。根据最邻近指数计算公式,可得最邻近指数R=0.342498<1,并且Z得分为-103.869637,显著性水平P<0.01,通过显著性检验且显著性较强。由此可以说明全国传统村落呈现凝聚分布特征。

图1 中国传统村落空间分布平均最近邻分析

(二)空间均衡程度

1.集中程度分析。地理集中指数是衡量研究对象集中程度的重要指标,可用来判定传统村落分布的集中状况[30],用公式表示为:

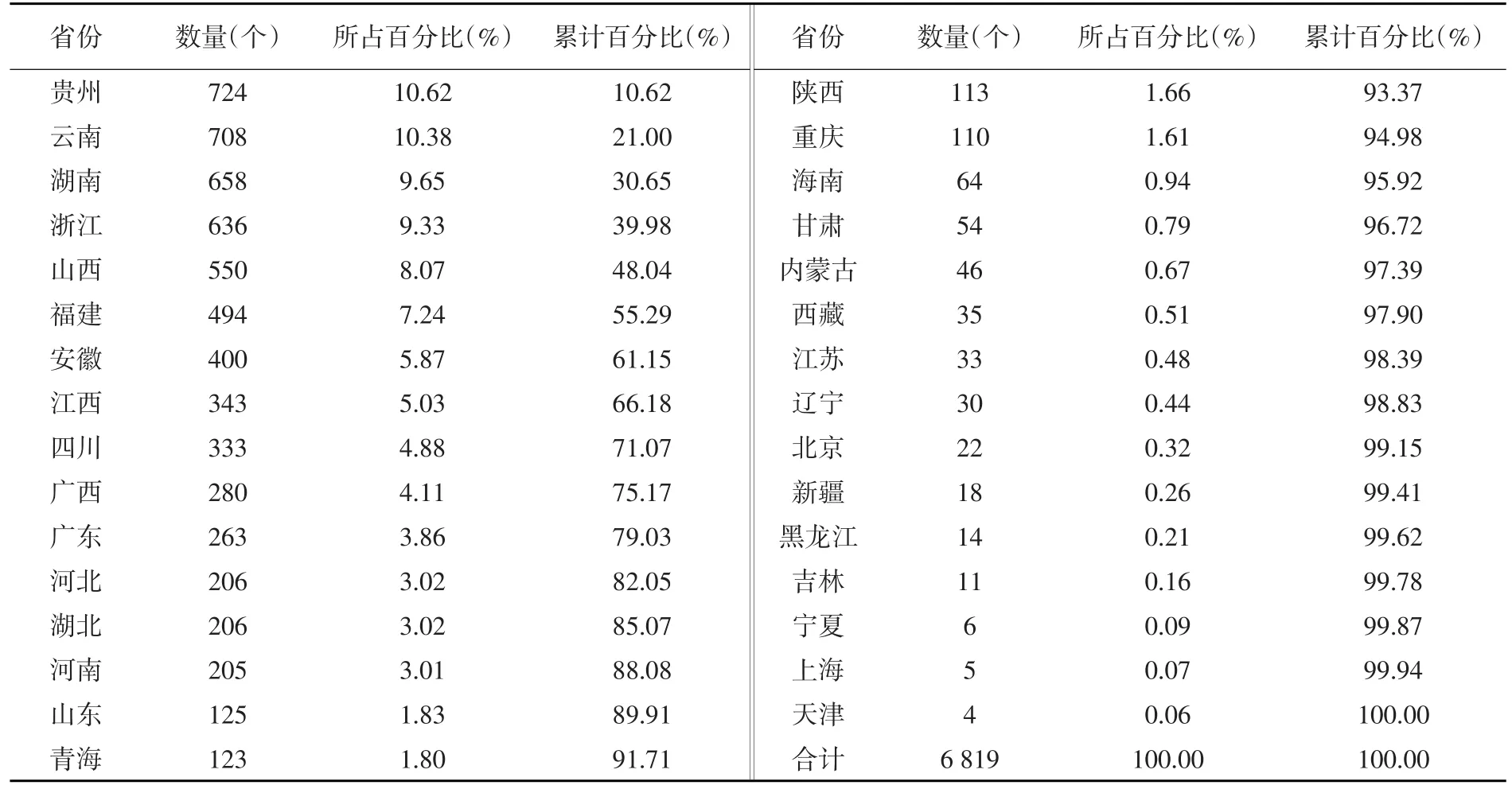

式中,G为区域内传统村落的地理集中指数;Xi为第i个省域的传统村落数量;T为传统村落总数;n为省域总数。G取值在0~100之间,G值越大,传统村落分布越集中;G值越小,传统村落分布越分散。通过计算,全国传统村落地理集中指数G=10.62。若在理想状态下,6 819个中国传统村落平均分布于全国31个省份,每个省份的传统村落数量为220处,此时均匀分布状态下的地理集中指数G0=3.23。所以,G>G0,表明全国传统村落在省域尺度的分布较为集中。

2.均衡程度分析。不平衡指数反映了研究对象在不同区域内分布的齐全程度[31],本文利用其测算传统村落在各省域中的分布均衡情况,采用洛伦兹曲线中计算集中指数的公式:

式中,S为不平衡指数;n为省域个数;Yi为传统村落在总区域内所占比重从大到小排序后第i位的累计百分比。不平衡指数S介于0~1之间,S越接近于0,表明传统村落分布越均衡;S越接近于1,表明传统村落分布越集中;若S=0,表明传统村落均衡分布于各省域;若S=1,表明传统村落集中分布在某一省域内。根据不均衡指数计算公式,测算出全国传统村落不均衡指数约为0.578,此结果表明中国传统村落在各个省份分布不均衡。根据表1数据,结合洛伦兹曲线呈现出典型的上凸形式,如图2所示,再次验证全国传统村落空间分布呈现不均衡状态。并且发现,全国有近70%的传统村落分布在贵州、云南、湖南、浙江、山西、福建、安徽、江西、四川9省域,表明全国传统村落在空间分布上的集中程度较高,见表2。

图2 中国传统村落空间分布洛伦兹曲线

表2 全国传统村落的省域分布

(三)空间分布密度

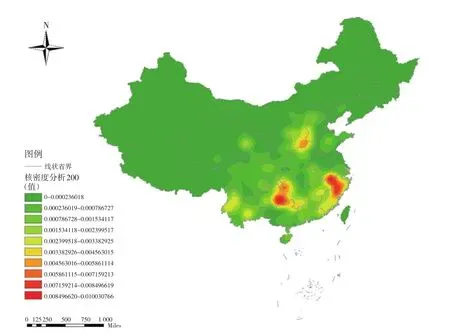

地理学研究中通常用核密度估计法来表示区域要素的空间分布密度[32]。核密度估计法以研究区域中要素的空间分布密度在空间分布上的形态特征及变化来表达空间要素的分布特征,要素的空间分布密度能够可视化地展示其在空间上的分散及集聚特征,公式为:

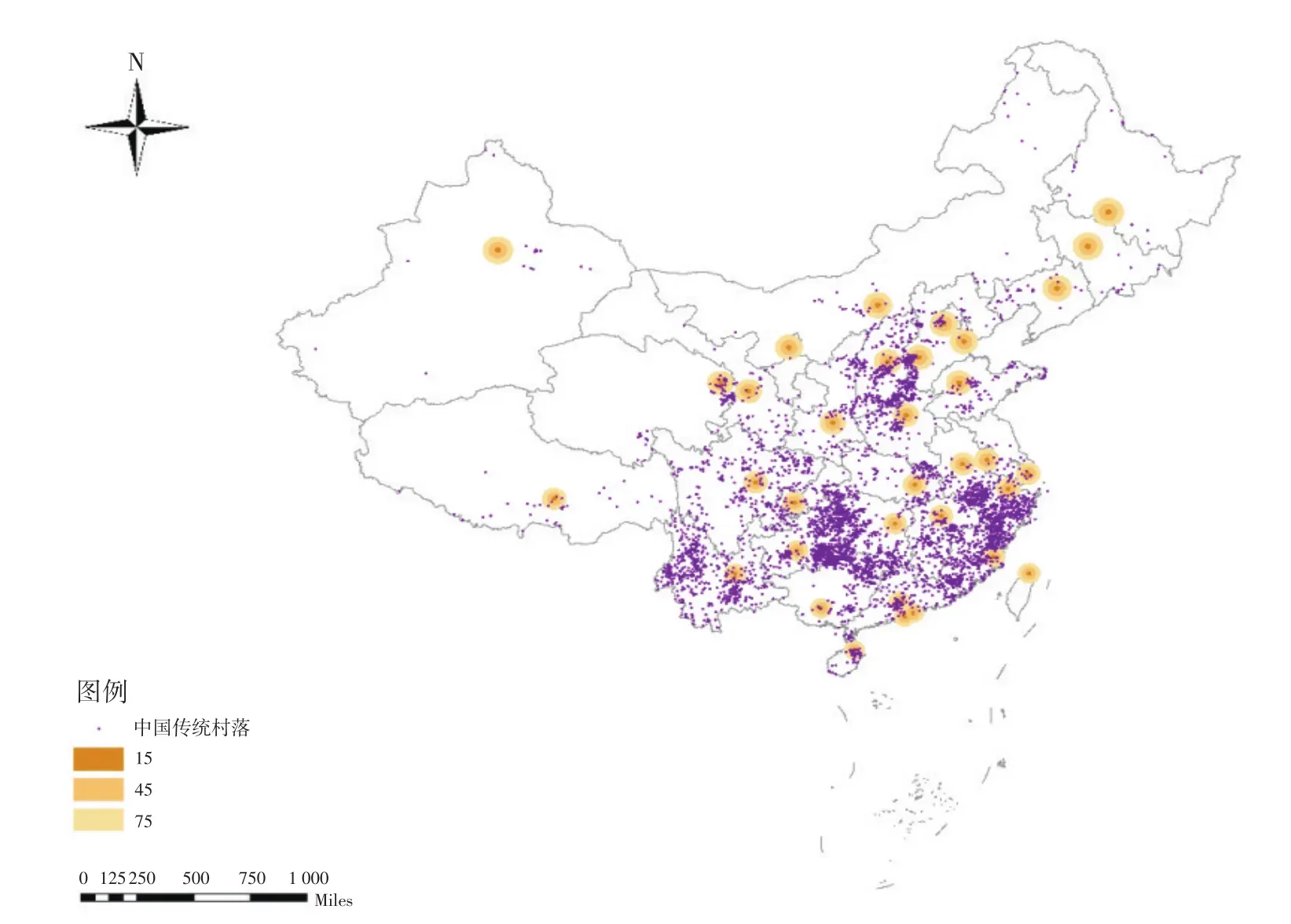

式中,fn为传统村落分布核密度测算值;n为传统村落数;k为核密度函数;x-xi为测算传统村落x到样本传统村落xi的距离;h为搜索半径(带宽),且h>0。核密度值越大,表明点分布越密集。利用ArcGIS 10.8中的核密度分析工具对全国传统村落进行分析,在保证最优可视化效果的前提下,经过多次试验选取200 km带宽,生成全国传统村落空间分布核密度图。由图3可见:①中国传统村落以胡焕庸线为界,大多分布在我国东南和西南地区;②中国传统村落呈现出“核心-边缘”型分布特征,形成了2个高密度核心区、2个次密度核心区以及若干小核心区。其中高密度核心区一个以黔东南-湘西南-桂东北为核心,辐射贵州、重庆、湖南、广西4省;另一个以浙西-皖南-赣东-闽北为核心,辐射浙江、安徽、江西、福建4省。次级密度核心区(晋东南-豫西北-冀西南、滇西北-滇东南),一个以山西为核心,辐射河南、河北2省;另一个以云南为核心。

图3 全国传统村落空间分布核密度

三、中国传统村落与旅游发展要素的空间关联性分析

(一)中国传统村落与交通条件的空间关联性分析

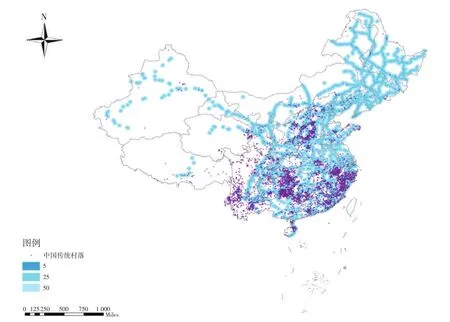

交通是传统村落旅游发展的基本设施条件,是联系旅游客源地与目的地的桥梁,是旅游的通道与媒介,是构成完整的旅游基础设施的必要组成部分。传统村落旅游活动的展开必须依赖交通的可达性才能实现。传统村落旅游作为乡村旅游的一种,一般是短程旅游,以公路为主,铁路为辅,而铁路交通在火车站点才具有人流集散,因此将全国火车站点、公路网与传统村落共同进行可视化分析,进一步探究它们之间的关联性。

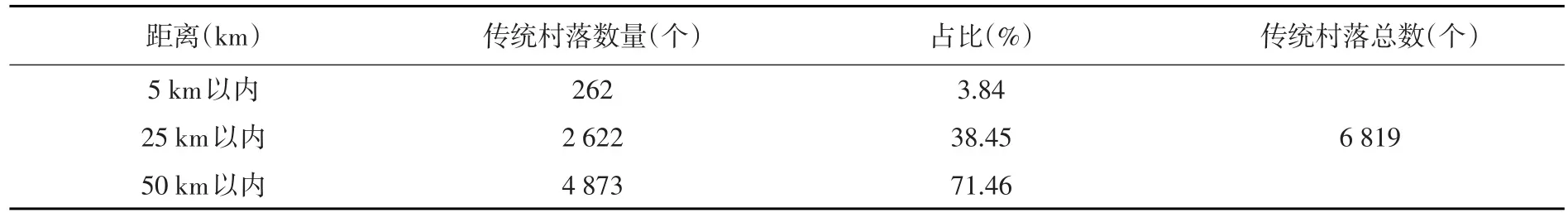

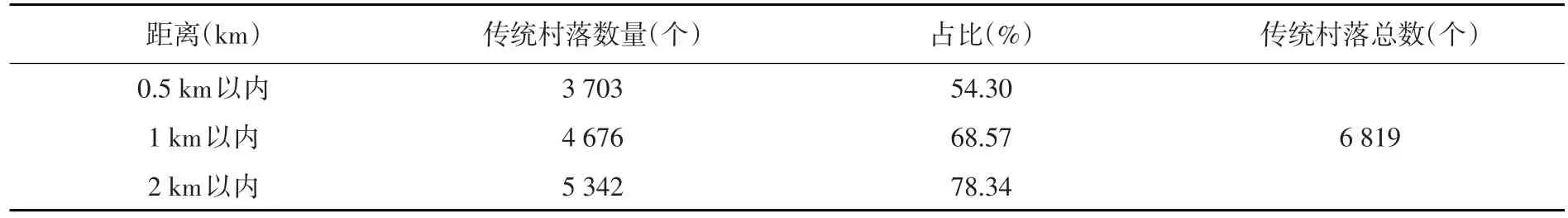

利用ArcGIS10.8对全国的火车站点进行缓冲区分析,得到全国传统村落与火车站点缓冲区分布关系图,如图4所示。同时,对传统村落与全国公路网进行近邻分析,得到中国传统村落与公路近邻分析结果见表3、表4。结果显示,在火车站点5 km、25 km、50 km范围内的传统村落数量占比分别为3.84%、38.45%、71.46%;在公路0.5 km、1 km、2 km范围内的传统村落数量占比分别为54.30%、68.57%、78.34%。表明大部分传统村落与公路的关联性较强,与火车站距离较短,游客到达传统村落交通便利,交通条件的通达程度对传统村落的旅游发展起到了促进作用。因此,在传统村落的旅游发展中不能过分强调封闭性,要加强对交通条件的完善与优化。

图4 全国传统村落与火车站点缓冲区分布关系

表3 全国传统村落与火车站点近邻分析结果

表4 全国传统村落与公路近邻分析结果

(二)中国传统村落与区位条件的空间关联性分析

在传统的旅游观视角下,中心城市是传统村落旅游的主要客源地。中心城市的人口规模较大、人均收入较高,对旅游的需求也相对旺盛,周边城市是传统村落的重要客流来源。因此传统村落周边城市的人口数量、发展水平、城市规模等因素直接影响其旅游经济效益。城市到传统村落的距离与游客游玩的选择呈正相关关系,距离越远,对游客的吸引力越小;距离越近,吸引力则越大。

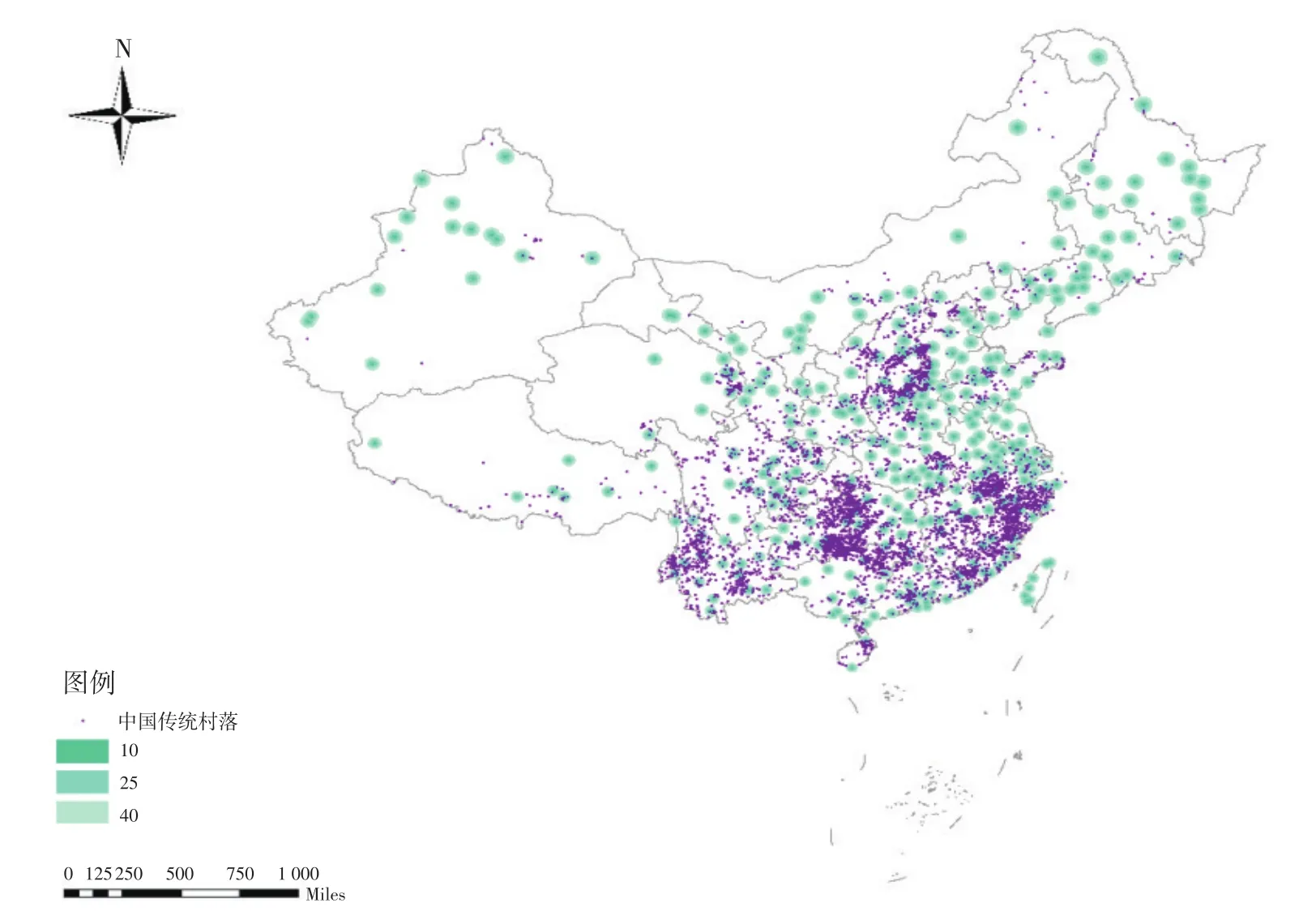

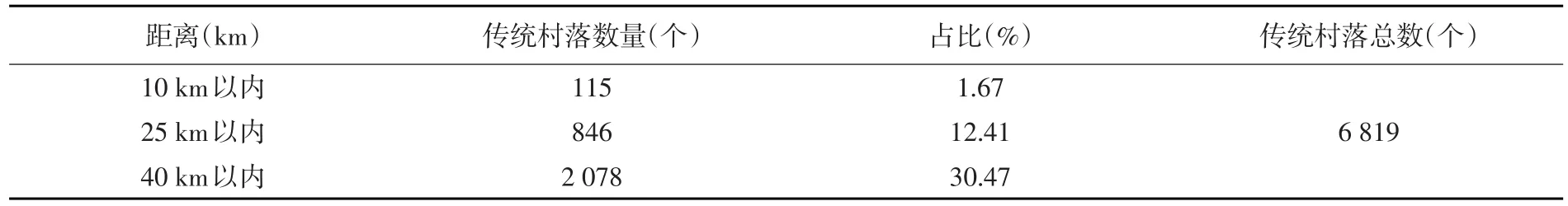

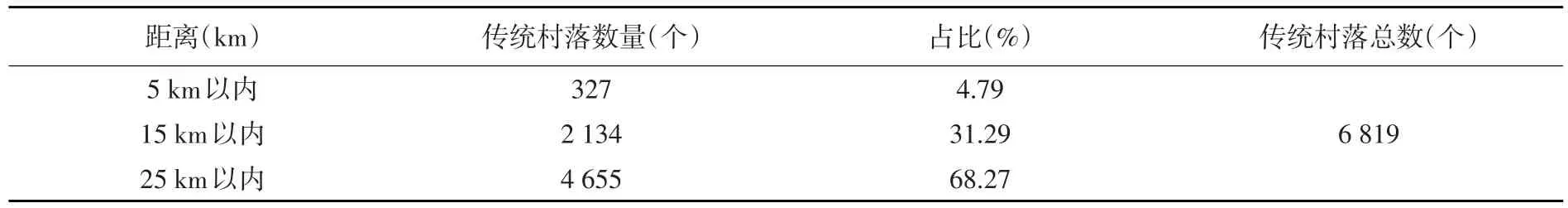

分别选取各省省会城市、地级城市和县级城市作为主要客源地,利用ArcGIS10.8分别进行缓冲区分析,得到全国传统村落与省会城市、地级城市、县级城市缓冲区分布关系图,如图5~7所示。

图5 全国传统村落与省会城市缓冲区分布关系

图6 全国传统村落与地级城市缓冲区分布关系

图7 全国传统村落与县级城市缓冲区分布关系

城市级别不同,相应选取的缓冲距离也不同,省会城市选取15 km、45 km、75 km为半径的三层缓冲区,地级城市选取10 km、25 km、40 km为半径的三层缓冲区,县级城市选取5 km、15 km、25 km为半径的三层缓冲区,分析结果见表5~7。结果显示,在省会城市15 km、45 km、75 km范围内的传统村落数量占比分别为0.21%、2.68%、7.98%;在地级城市10 km、25 km、40 km范围内的传统村落数量占比分别为1.67%、12.41%、30.47%;在县级城市5 km、15 km、25 km范围内的传统村落数量占比分别为4.79%、31.29%、68.27%。表明大部分传统村落受省会城市、地级城市的辐射作用较弱,受县级城市的辐射作用较强。

表5 全国传统村落与省会城市近邻分析结果

表6 全国传统村落与地级城市近邻分析结果

表7 全国传统村落与县级城市近邻分析结果

(三)中国传统村落与经济条件的空间关联性分析

经济条件是传统村落旅游发展的决定要素。经济发展水平较高的地区,居民收入水平较高,人均可支配收入较多,消费水平高,对旅游的需求较大,且有足够的经济能力支付旅游消费,所形成的旅游市场较大;同时财政收入较多,可以为传统村落保护与旅游开发提供充足的资金。

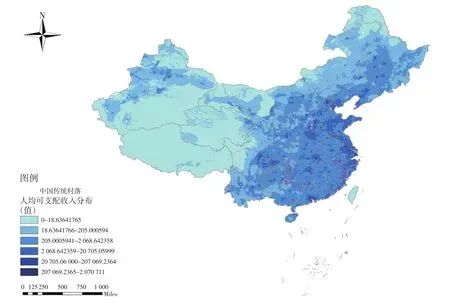

利用ArcGIS10.8对中国人均可支配收入分布与传统村落进行叠置分析,得到全国传统村落与人均可支配收入分布叠加图。如图8所示:在传统村落高密度区,如黔东南-湘西南-桂东北、浙西-皖南-赣东-闽北、滇西北-滇东南地区,人均可支配收入相对较低,两者的空间关联性不明显;在人均可支配收入分布高密度区,如京津冀、长三角、鲁、苏地区,传统村落分布数量较少,两者的空间关联性不明显;珠三角、川东-渝西地区的传统村落与人均可支配收入之间存在较为明显的空间关联性,说明人均可支配收入对传统村落的旅游发展起到了一定的影响作用,促进了全国传统村落的旅游发展。

图8 全国传统村落与人均可支配收入分布叠加

(四)中国传统村落与人口现状的空间关联性分析

人口现状是传统村落旅游发展的重要条件,城市人口密集地区规模庞大的客源市场以及农村人口密集区夯实的农业基础是传统村落旅游发展的重要条件。利用ArcGIS10.8对全国人口密度与传统村落进行叠置分析,得到全国传统村落与人口密度叠加图。如图9所示:在传统村落高密度区,如黔东南-湘西南-桂东北、浙西-皖南-赣东、滇西北-滇东南地区,人口密度较低,两者的空间关联性不明显;在人口高密度区,如京津冀、长三角、鲁、豫、苏地区,传统村落数量较少,两者的空间关联性不明显;而珠三角、晋中、浙北地区的传统村落空间分布与人口分布的空间关联性较高。

图9 全国传统村落与人口分布叠加

(五)中国传统村落与旅游发展现状的空间关联性分析

旅游发展现状对传统村落旅游发展具有带动作用。5A级旅游景区具有良好的旅游资源禀赋、完善的旅游基础设施和稳定的客流量,服务接待能力也较高,因此通过5A级景区有利于带动传统村落旅游发展。

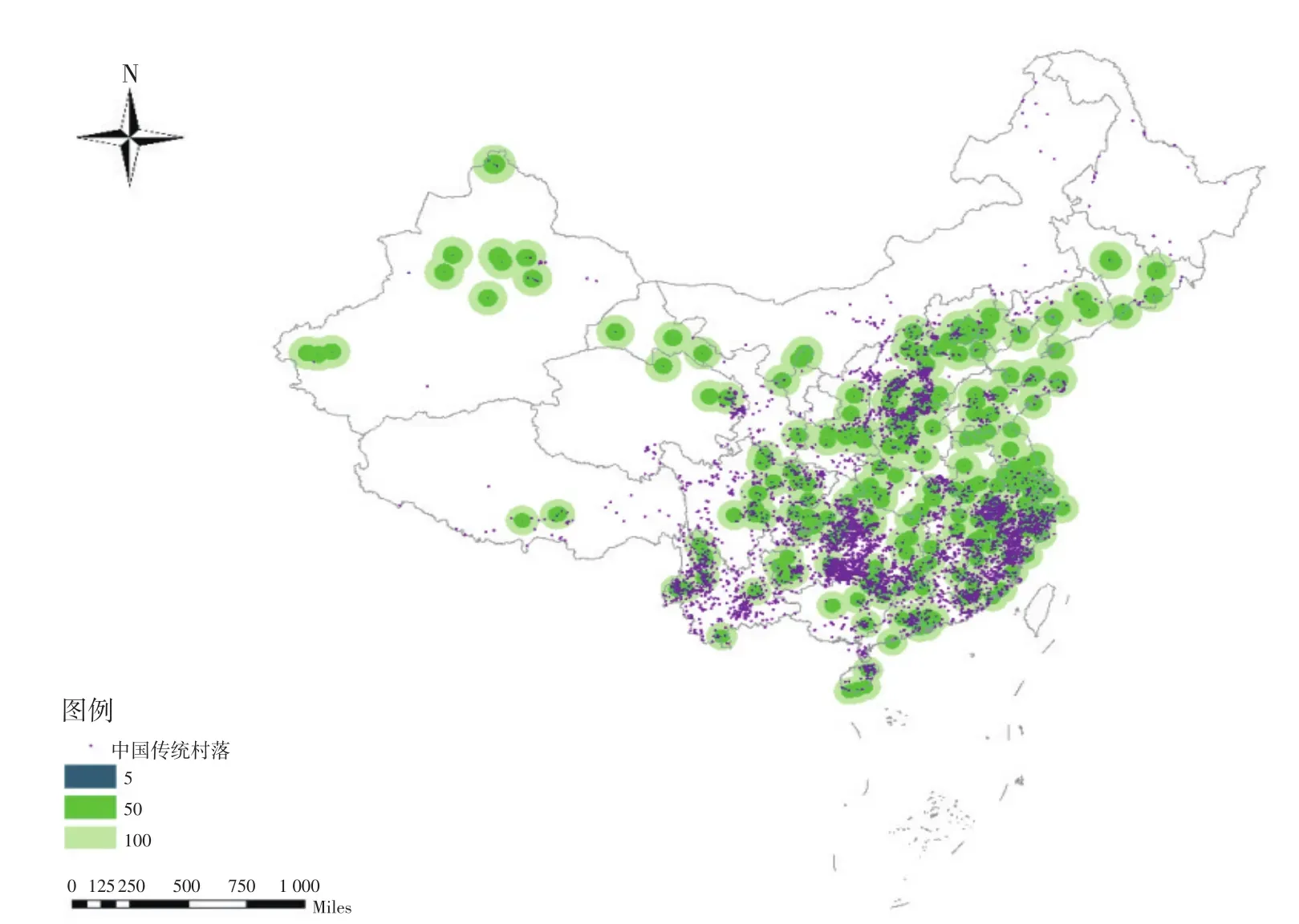

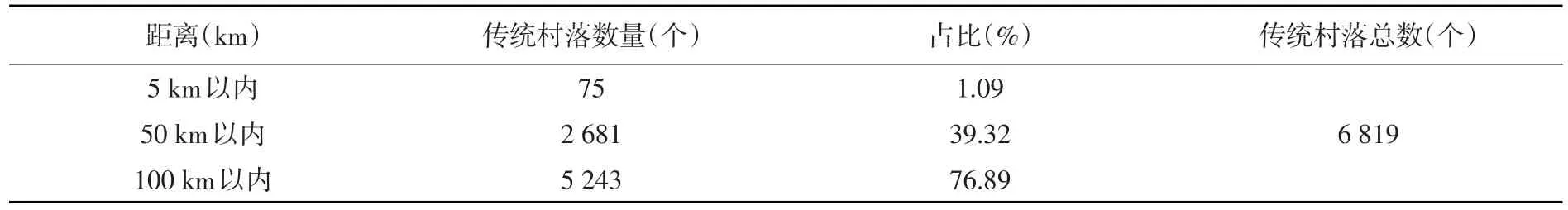

在不考虑地形、交通因素下,利用ArcGIS10.8对5A级旅游景区进行缓冲区分析,得到全国传统村落与5A级景区缓冲区分布关系图。如图10所示:在传统村落高密度区,即黔东南-湘西南-桂东北地区,5A级旅游景区数量较少,两者的空间关联性较弱;在5A级旅游景区高密度区,即京津冀、长三角地区,传统村落数量较少,两者的空间关联性也较弱;但在浙西-皖南-赣东地区的传统村落与5A级旅游景区的空间关联性较强,珠三角、晋东南-豫西北-冀西南地区的传统村落与5A级旅游景区的空间关联性也较好。表8结果显示,在5A级景区5 km、50 km、100 km范围内的传统村落数量占比分别为1.09%、39.32%、76.89%。表明大部分传统村落距离5A级旅游景区较远,与5A级旅游景区的空间关联并不紧密。

图10 全国传统村落与5A级景区缓冲区分布关系

表8 全国传统村落与5A级景区近邻分析结果

四、结论与建议

(一)结论

本文借助ArcGIS 10.8软件,以6 819个中国传统村落为对象,采用地理数学方法和空间分析方法,对中国传统村落空间分布特征进行分析,并与旅游发展要素进行关联性研究,得出以下结论:

第一,全国传统村落分布类型为凝聚分布,并且呈现出“核心-边缘”型分布特征。全国传统村落在空间上分布不均衡,集中程度较高,大致以“胡焕庸线”为界,集中分布在东南、西南地区,形成了黔东南-湘西南-桂东北、浙西-皖南-赣东-闽北2个高密度核心区,晋东南-豫西北-冀西南、滇西北-滇东南2个次密度核心区。

第二,传统村落在与交通条件的空间关联性上,大部分传统村落与公路的关联性较强,与火车站距离较短,游客达到传统村落的交通条件良好。在火车站点50 km范围内的传统村落数量占比为71.46%;在公路2 km范围内的传统村落数量占比达到78.34%。

第三,传统村落在与区位条件的空间关联性上,大部分的传统村落受省会城市、地级城市的辐射作用较弱,受县级城市的辐射作用较强。在省会城市75 km范围内的传统村落数量占比仅为7.98%;在地级城市40 km范围内的传统村落数量仅占30.47%;而有68.27%的传统村落分布在县级城市25 km范围内。

第四,传统村落在与经济条件、人口现状的空间关联上,黔东南-湘西南-桂东北、浙西-皖南-赣东-闽北、滇西北-滇东南地区的传统村落与人均可支配收入、人口密度的空间关联特征并不明显,但珠三角地区的传统村落与人均可支配收入和人口密度均具有显著的空间关联性;同时川东-渝西地区的传统村落与人均可支配收入之间存在较为明显的空间关联性,晋中、浙北地区的传统村落空间分布与人口密度的空间关联性较高。

第五,在与旅游发展现状的空间关联性上,大部分传统村落距离5A级旅游景区较远,与5A级旅游景区的空间关联并不紧密,但在浙西-皖南-赣东、珠三角、晋东南-豫西北-冀西南地区的传统村落与5A级旅游景区的空间关联性较为紧密。

(二)建议

第一,全国传统村落与旅游发展要素之间具有一定的关联程度,但部分旅游发展要素与传统村落的关联性较弱,影响旅游业对传统村落振兴的推动作用。为加强对中国传统村落的保护与发展,要在国家政策的支持下加强对传统村落旅游业发展的扶持,结合乡村振兴战略相关举措,加强各区域之间的优势互补,加强对全国传统村落需求配置的完善优化。

第二,加强传统村落周边交通干线的建设,优化全国传统村落的交通网络等级结构,提升全国传统村落的交通可达性,加强对村落周边已有道路的优化。

第三,加强与区域中心城市旅游资源的融合与推广,推动旅游客源引流,在“一带一路”倡议背景下对区域资源进行大力宣传,实现传统村落保护与旅游经济的持续协调发展,展示传统村落的文化风貌,扩大传统村落的旅游影响力。同时依托旅游业助推传统村落振兴,因地制宜,将旅游发展要素与传统村落的生产、生活、生态进行深度融合,根据不同地区的城市旅游资源优势发展旅游业,探索传统村落多元化发展路径。

第四,由于各个地区的资金、技术、信息、人才等旅游发展要素优势不同,在传统村落的旅游发展上应相互扶持,加大对经济欠发达地区传统村落的投入与帮扶,根据区域旅游资源的实际情况合理发展旅游业。