中国老年流动人口健康的城乡差异及影响因素研究

武 玉

1.首都经济贸易大学,北京 100070;2.中国人民大学,北京 100872

2021年底我国正式进入老龄社会①https://m.thepaper.cn/baijiahao_16335172.,老龄化程度进一步加深,同时家庭化流动趋势的不断扩大,使我国老年流动人口比重日益提升[1]。根据《中国流动人口发展报告2018》显示,我国老年流动人口自21世纪开始加速增长,老年流动人口作为流动人口大军中的特殊群体,大多以家属随迁或照顾孙辈为目的被动进行社会性流动,相比以增加收入为目标的农民工群体的经济性流动,老年流动人口身体机能逐渐衰退,对环境的适应和融入能力远不及年轻群体,故老年流动人口更易陷入“衰老”和“流动”的双重困境,加之我国长期以来存在的二元城乡户籍制度,使不同类型、不同属性的老年流动人口背后所附带的健康福祉和优待政策大不相同,因此有必要从城乡差异视角,针对老年流动人口研究其健康公平性问题,这对于“十四五”时期积极应对人口老龄化国家战略的实施及全面推进“健康中国”建设的落实意义重大[2]。

一、国内外相关研究回顾

国外学者多从不同国籍、不同阶层、不同族群以及不同迁移时长视角研究老年流动人口的健康不平等问题。Malmusi等从健康公平角度回顾移民与健康的理论成果,研究居住在西班牙25~64岁的成年人口,并从性别、社会阶层和移民特征三个角度揭示与移民有关的健康不平等[3]。Kristiansen等研究发现,伴随年龄的增长,老年迁移人口与本地居民之间的健康差距不断扩大,老年迁移人群内部和不同迁移者之间也存在较大差别,给予老年迁移者高质量的健康保障,对于满足欧洲日益增多的老龄化移民和消除老年人健康和福利方面的不平等至关重要[4]。Sadana等基于194个国家的数据,从低、中、高收入国家角度研究了不同背景下老年人健康状况的差异及多层次因素,并试图找到缓解老年人卫生健康不公平的政策[5]。Xu等从社区社会资本视角分析了老年移民群体的健康差距,发现社区社会资本在缓解社会经济差距、社区隔离、社会歧视等健康的负向影响因素方面可能发挥作用[6]。Gubernskaya等利用2008—2010年美国社区调查和1998—2010年综合健康访谈调查的数据,研究发现年轻时移民至美国的老年人口中,入籍公民比非公民更健康,但中老年时移民至美国的老年人中,入籍公民的健康状况比非公民要差得多,由此得出老年移民的健康状况还取决于移民时长以及是否加入移民国籍,长期的文化适应和社会经济融合会显著提升老年人的健康水平(或缺乏)和健康选择的相互作用机制[7]。同样,有学者通过皮尤研究中心的调查数据,考察了在无公民身份或合法永久居留权的外国出生老年人中,相对于年轻时移民的老人,老年移民可能在获得卫生保健资源方面受限,对老年移民的福祉和生活质量产生负面影响[8]。

国内关于老年流动人口健康差异的文献较少,已有文献多从比较农业户籍与非农户籍视角展开。牛建林从城乡差异视角,分析了城乡间流动对迁移者的健康存在损耗效应,同时对城乡居民健康状态重新布局,从而加剧城乡卫生资源的供需矛盾[9]。梁宏等没有直接区分老年流动人口本人的户籍,但其将老年流动人口按照流入家庭区分为户籍家庭和非户籍家庭,得到两者健康状况存在较大差异的结论[10]。王会光基于2015年全国流动人口动态监测数据,得出农业户籍老年流动人口与非农户籍老年流动人口在健康自评方面影响因素不尽一致[11]。宋全成等研究发现,相对于非农户籍,农业户籍老年流动人口自评健康比例较低,但患慢性病情况较好[12]。杨菊华研究指出,在健康档案方面,农业与非农户籍老年流动人口情况均不理想,农业户籍老年流动人口情况更糟糕;在健康教育方面,各种健康教育中,农业户籍老年流动人口的参与比例均显著低于非农户籍老年流动人口[13]。宋全成等还得出,农业户籍老年流动人口在初次就诊时,家庭经济条件、医保、个人就业情况等经济因素对流动老人的健康产生显著影响[14]。

基于以上文献梳理可知,相对于国外研究成果,我国关于不同属性老年流动人口健康差异的研究刚刚起步,积累较少。目前学界仅关注到城乡户籍差异在老年流动人口健康不公平上的影响,忽视了老年流动人口自身的差异化特征,因此有必要按照年龄、性别、婚姻状况、受教育程度等进一步细分老年流动人口群体,分别进行健康差异比较,以降低老年流动人口群体的异质性对于城乡健康差异结论的干扰。同时发现目前关于不同户籍老年流动人口健康差异的研究中健康指标的选取往往较单一,以健康自评为主并涉及心理健康指标,缺乏系统性和客观性,故有必要在指标选取上增强专业性和科学性。

有鉴于此,本文从农业户籍和非农户籍比较视角,研究不同户籍老年流动人口的健康差异,并力图在以下方面加以改进:一是考虑到老年流动人口异质性较大,尽可能细化老年流动人口本身,以降低异质性对于老年流动人口健康差异的影响,论证农业户籍和非农户籍老年流动人口整体及不同类别属性农业户籍和非农户籍老年流动人口是否存在健康差异。二是既关注老年流动人口健康的主观变量,即自评健康,同时也关注客观变量,以老年流动人口患慢性病情况指代,综合主观变量与客观变量,系统考察不同户籍老年流动人口健康的差异情况,以增强结论的科学性。

二、数据来源及变量选取

(一)数据来源

研究采用2017年全国流动人口动态监测调查数据。该调查由原国家卫生和计划生育委员会负责实施,涉及流动人口受访者个人及家庭信息、就业状况、流动属性、健康与公共服务情况等。收集60岁及以上老年流动人口样本5 986份,其中农业户籍的老年流动人口样本3 409份,非农户籍老年流动人口样本2 577份。

(二)变量选取

1.因变量。本文主要考察老年流动人口健康的城乡差异及影响因素,故被解释变量从主观自评健康和客观患病率两方面来判断。老年流动人口对自身健康情况的主观评价,采用问卷中“您的健康状况如何”这一问题,将自我评价为“健康”和“基本健康”的定义为1=健康;评价为“不健康,但生活能自理”和“生活不能自理”的定义为0=不健康。对于老年人健康情况的客观评价,采用问卷中“您是否患有医生确诊的高血压或Ⅱ型糖尿病”这一问题,将“患有高血压、患有糖尿病、两者均患有”的定义为1=是;“均未患有和未就诊”的定义为0=否,主客观健康状况均为二分类变量。

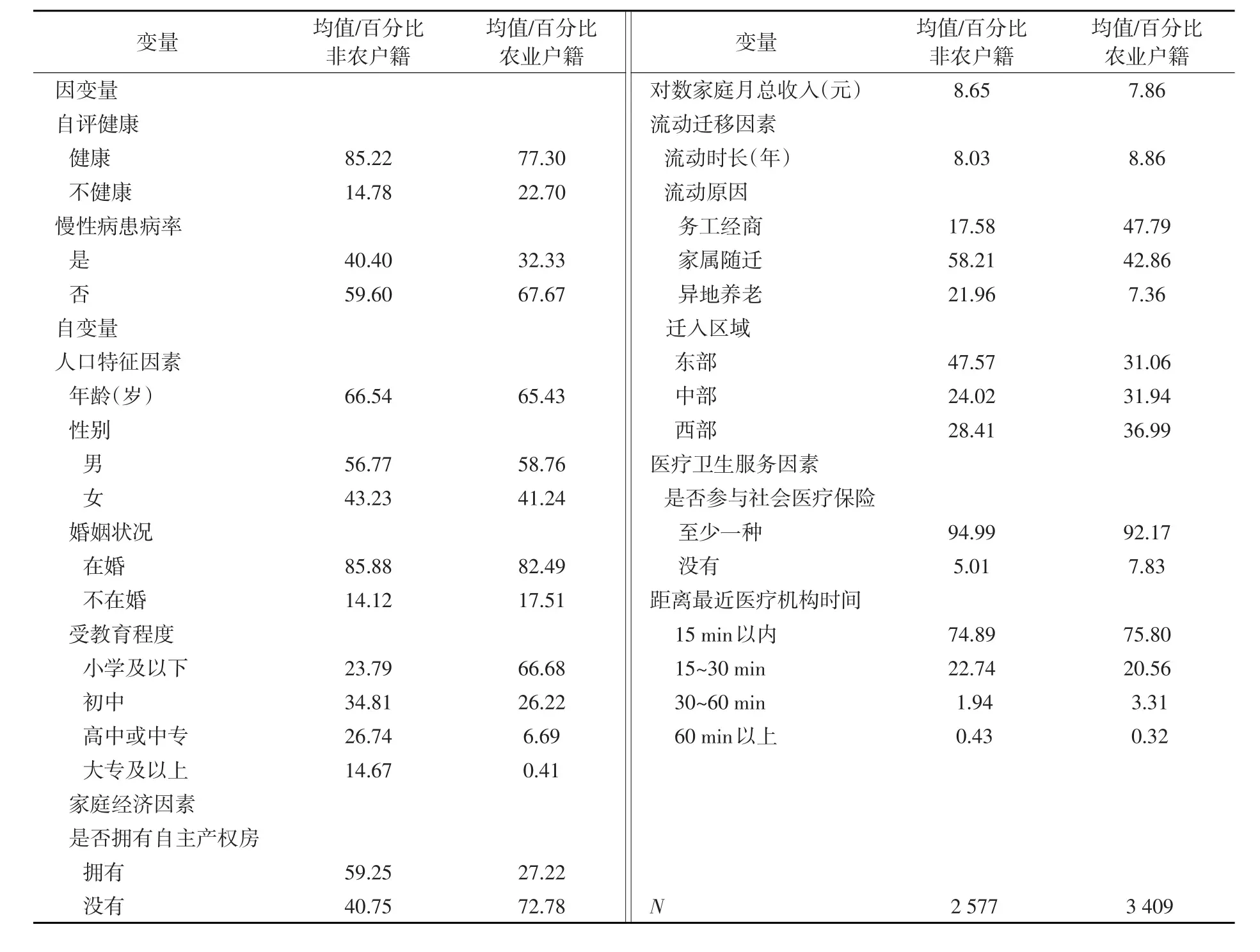

2.自变量。根据本文研究思路和文献总结,选取可能对老年流动人口健康状况产生影响的四类变量:第一类是人口特征因素,主要包括年龄、性别、婚姻状况和受教育程度;第二类是家庭经济因素,主要包括家庭月总收入和是否拥有自主产权房;第三类是流动迁移因素,主要包括流动时长、流动原因和迁入区域;第四类是医疗卫生服务因素,主要包括是否参与社会医疗保险、距离最近医疗机构时间和是否患有慢性病。在四类自变量中,将问卷中婚姻状况为已婚、再婚和同居的视为在婚,将离婚、丧偶和未婚的视为不在婚;将问卷中拥有自购商品房和小产权房视为拥有自主产权房,其余租房选项合并为没有自主产权房;在家庭经济因素中,由于老年流动人口家庭月总收入水平的均值为7 135.684元,标准差为5 759.134元,为保证其呈正态分布并且提高变量解释力,故取其对数形式纳入模型;对于是否参与社会医疗保险,采用二分变量,将参与任意一个或两个险种视为参与,将均不参与或者不清楚的视为没有参与。具体变量赋值见表1。

表1 变量的描述性统计 %

三、老年流动人口健康的城乡差异

(一)老年流动人口健康状况的整体差异

我国老年流动人口整体健康状况较好,据2017年全国流动人口动态监测调查数据显示,超过4/5的老年流动人口主观自评为健康或基本健康,比例达到80.70%,约1/5的老年流动人口自评健康状况较差。虽然老年流动人口在主观自评健康方面状况良好,但客观健康状况即患慢性病比例方面情况较差,26.31%的流动老人有高血压症状,4.16%患有糖尿病等慢性疾病,5.33%既患有高血压也患有糖尿病,同时患有多种其他慢性病[15]。

从流动角度来看,无流动行为的本市户籍老人主观自评健康状况为82.84%,高于流动老年人口,但在客观患慢性病比例方面,本市户籍老年人患病率达到39.31%,高于流动老人的35.80%。这说明流动本身可能带来健康损耗,而异地就医不便和卫生资源分配不均也可能使流动老人忽视自身的患病情况,从而加剧健康状况的不平等。

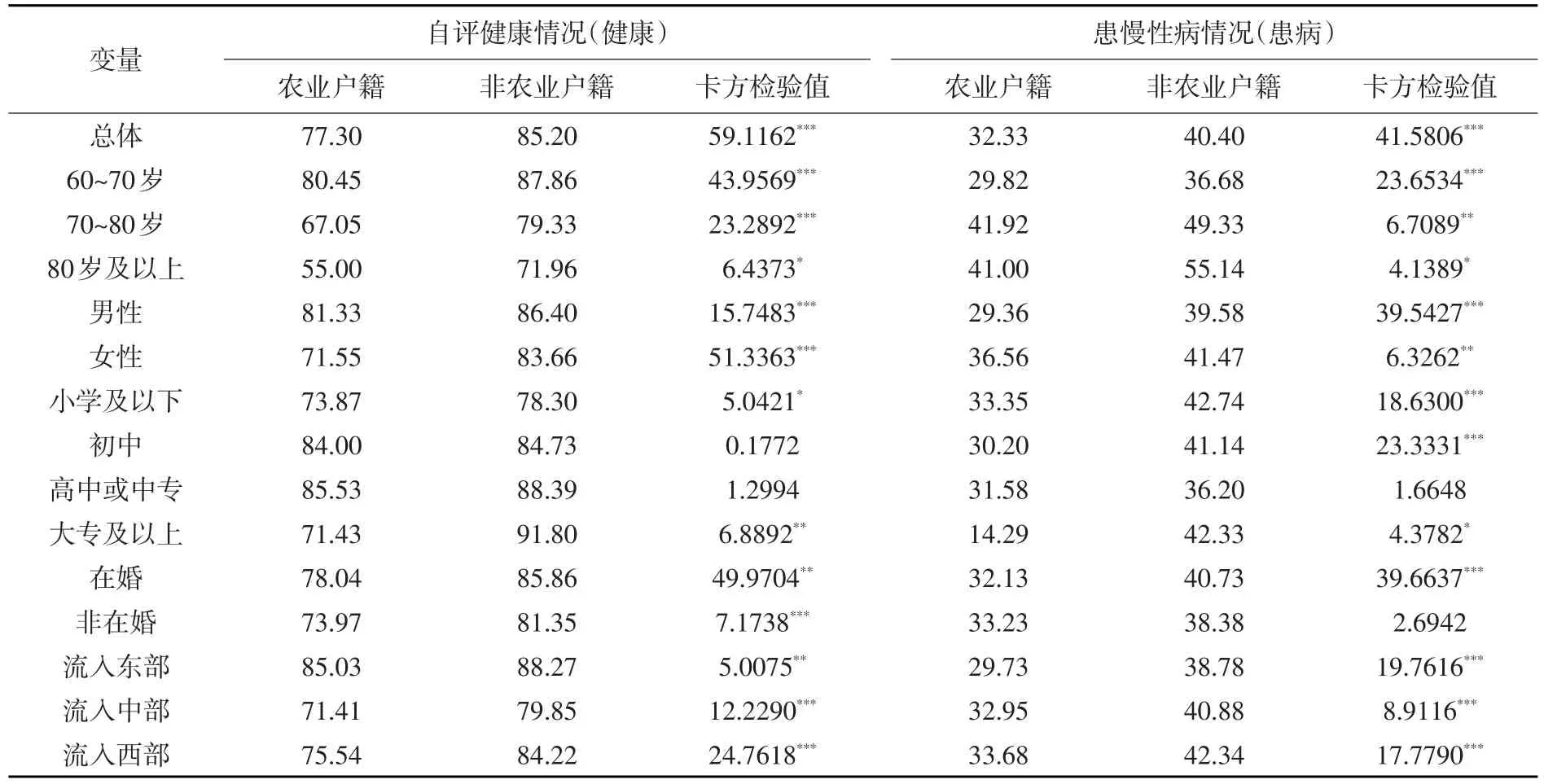

从城乡差异角度来看,农业户籍的老年流动人口主观健康自评状况不及非农户籍老人,两者自评健康的比重分别为77.30%和85.22%,相差近8个百分点,且在0.1%的统计水平上显著。非农户籍老年流动人口患慢性病的比例显著高于农业户籍老人,两者比重分别为40.40%和32.33%,同样在0.1%统计水平上显著(见表2)。这表明,从城乡差异视角来看,我国老年流动人口同样存在健康不公平现象,这与以往以流动人口整体为研究对象的众多发现结论一致。

表2 不同属性老年流动人口健康的城乡差异 %

(二)不同属性老年流动人口健康状况的城乡差异

上述结果仅从整体上分析了老年流动人口健康状况的城乡差异,事实上,老年流动人口本身的异质性较大,仅从老年流动人口整体观察城乡差异而不考虑其自身异质性,会遮蔽其中一些重要信息。表2显示了不同属性老年流动人口健康状况的城乡差异。

通过表2的描述性分析结果,可以得到以下发现:(1)老年流动人口健康状况的城乡差异体现在各个不同属性的老年人口群体中,无论是分年龄、性别、婚姻状况等,各类型老年流动人口中,农业户籍流动老人的健康状况均不及非农户籍老人,这体现了城乡差别在老年流动人口健康中的深度。(2)从主观健康自评和客观患慢性病来看,除受教育程度外,不同类别老年流动人口均体现出明显的城乡差别,这反映出老年流动人口健康城乡差异的客观存在性。在低年龄段流动老人中该差异表现更为显著,随着年龄增长,其显著度降低。(3)不同受教育程度老年流动人口在健康状况上的城乡差异不尽一致,小学及以下、大专及以上受教育程度的老年流动人口在健康状况的城乡差异上表现显著,但初中、高中或中专层次的老年流动人口健康状况,无论是主观的自评健康还是客观患慢性病情况,农业户籍与非农户籍老年流动人口并无显著差异。(4)从主观健康自评情况来看,大专及以上老年流动人口的城乡差异最大,达到20.37%;其次是80岁及以上老年流动人口,城乡差异达到16.96%,女性老年流动人口的城乡差异也较高,达到12.11%。从客观患慢性病情况来看,大专及以上老年流动人口的城乡差异最大,达到28.04%,其次为80岁及以上老年流动人口(14.14%),再次为男性老年流动人口(10.22%),以上差异均通过了显著性检验,反映出老年流动人口本身异质性在健康层面的体现。(5)男性老年流动人口主观自评健康的城乡差异低于女性,但男性老年流动人口在患慢性病率的城乡差异上却明显超过女性,性别在不同健康指标城乡差异上的不一致表现,值得进一步研究。(6)从流动方向来看,流入东部地区的老年流动人口在健康状况上依旧表现出显著差异,反映出虽然东部地区经济社会发展水平较高,但未很好地惠及老年流动人口,卫生资源分配仍不均衡,在老年流动人口的健康上,区域差异的影响未能抵消城乡差异的影响。

四、城乡老年流动人口健康的影响因素

(一)模型设定

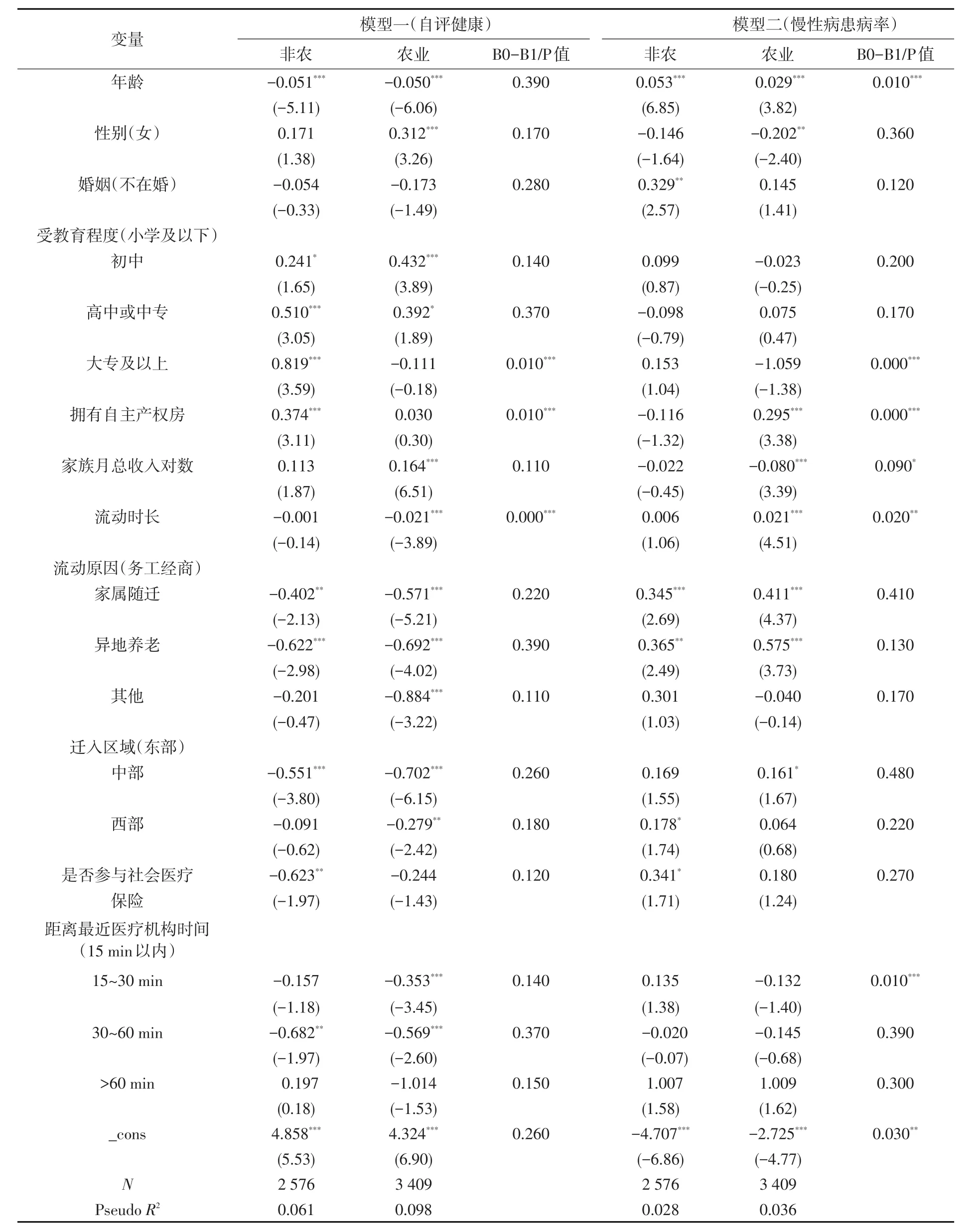

根据本文研究问题和变量属性,采用二元Logistic回归模型考察我国城乡不同户籍老年流动人口的健康影响因素,城市和农村流动老人由于户籍的限制,在人口特征因素、家庭经济因素、流动迁移因素和医疗卫生服务因素等方面具有很大差异,因而造成影响城乡老年流动人口健康状况的侧重有所不同。基于此,本文构建模型一和模型二,分别从主观健康自评和客观患慢性病率两个视角,检验四类因素对非农和农业户籍老年流动人口健康的影响,为使回归结果更具解释力且可以进行比较,本文对两个模型的回归系数进行了费舍尔组合检验(Fisher’s Permutation Test),若P值显著则说明该影响因素在城乡之间有显著差异,见表3。

表3 城乡老年流动人口健康影响因素的Logistic回归分析

(二)回归结果

从人口特征因素来看,在主观自评健康方面,除婚姻状况外,年龄、受教育程度均对城乡老年流动人口的健康状况产生显著影响,性别特征仅对农村老年流动人口健康产生显著影响,接受高等教育仅对城市老年流动人口健康产生显著影响,且城乡间差异显著,见表3。具体来看,在性别方面,本次调查中男性老年流动人口占比57.9%,其中农村户籍男性占比57.8%,且以65岁以下低龄老年人为主,他们多为取得高收入而选择流动,主要从事务工经商等体力型经济活动,相对于女性,这部分男性老年人的健康状况普遍较好,而在以随迁为主要动因的城市户籍老年人中,性别因素影响不显著;从受教育程度上看,相对于小学及以下受教育程度,初中和高中受教育水平均对城乡老年流动人口自评健康产生显著影响,大专及以上教育程度则仅对城市老年流动人口健康产生显著影响,而对农村老年人影响不显著。归因于农村老年流动人口中受教育程度整体偏低,大专以上仅0.41%,城市户籍大专以上老年流动人口占比14.67%,因此受教育程度越高,对城市流动老人健康状况的提升作用越明显。在客观慢性病患病率方面,年龄对城乡老年流动人口慢性病患病率均产生显著影响,且城乡间差异显著。伴随年龄每增加1岁,城市老年流动人口慢性病患病率增加1.05倍,远高于农村老年流动人口。性别因素仅对农村流动老人慢性病患病率影响显著,相对于女性,农村男性老年流动人口慢性病患病率低很多,这与自评健康影响结果男性较好保持一致。婚姻仅对城市老年流动人口患病率产生显著影响,相对于不在婚群体,婚姻状态在一定程度上提高了城市老年流动人口的慢性病患病率。这表明,婚姻生活可以提升老年流动人群的生活质量,老年人更愿意关注自身的健康状态,但同时使高血压、糖尿病等患病比例增加。受教育程度对两类老年人慢性病患病率影响均不显著。

从家庭经济因素来看,无论是主观自评健康和客观慢性病患病率方面,是否拥有自主产权房和家庭月总收入对城乡老年流动人口健康状况的影响差异明显。具体来看,拥有自主产权房仅对城市老年流动人口的自评健康状况产生正向影响,但显著提升了农村老年流动人口慢性病患病率。在本次调查中,拥有自主产权房的老年流动人口占41%,其中城市户籍人口占到62.2%。大部分城市老年人由于照顾孙辈或养老而选择迁移,其迁移目的并不为追求更高的经济收入,因而是否拥有自己的住房即代表了晚年整体经济状况和生活质量,拥有自主产权房的城市老年流动人口的健康状况优于无自主产权房老年人。但在农村老年流动人口中,拥有自主产权房的比重仅为27.22%,近50%的农村老年人流动原因是务工经商,其大部分并不富裕,为了获得自住房他们往往会付出毕生心血,因而健康损耗更大,慢性病的患病率要高于城市流动老人。从家庭月总收入方面看,家庭月总收入仅对农村老年流动人口主观和客观健康产生显著影响,家庭经济状况越好,农村流动老人的主观自评健康状况越好,患慢性病的可能性更低。这表明,追求更好的就业和更高的经济收入是其流动的主要目标,收入增加对其生活质量和健康水平提升会产生重要作用。

从流动迁移因素来看,流动原因为家属随迁和异地养老以及迁入中西部地区均对城乡老年流动人口的健康状况产生显著负面影响,而流动时长仅对农村流动老人的主观自评健康及客观慢性病患病率影响显著,同时城乡差异显著。具体来看,流动时长增加对农村老年流动人口健康的负面影响更大,流动时长每增加1年,农村流动老人的主观自评健康状况下降2.1%,慢性病患病率提升1.02倍,归因于农村流动老人迁移的动因主要是赚取更高收入,他们更可能陷入以透支身体换取高收入的健康陷阱,反映了这一群体背后的无奈[16];从流动原因方面看,家属随迁和异地养老均显著降低了城乡老年流动人口的自评健康状况,且提高了两类人群的慢性病患病率。主要原因是家属随迁和异地养老的城市老年流动人口占80%左右,农村户籍也有一半以上,这部分老人平均年龄在70岁以上的超过半数,相对于从事经济活动的低龄老年人口,他们本身身体素质不高,而流动奔波又使其健康状况再次恶化。

从医疗卫生服务因素来看,是否参与社会医疗保险对城市老年流动人口的健康状况产生显著负向影响,对农村户籍老年流动人口影响不明显;医疗机构距离对农村老年流动人口的自评健康状况产生显著影响,而对城市户籍老年流动人口影响不显著。具体来看,相对于未参与社会医疗保险的群体,至少参加一种社会医疗保险的城市老年流动人口自评健康状况显著下降,患慢性病比率也有所提升。归因于两个方面,一是当前我国社会医疗保险的普及率提高,参保的城市老年流动人口获得一定的医疗保障,因而疾病确诊率有所提升,间接导致健康自评状况的下降和慢性病患病率的提升;二是虽然城市老年流动人口的医疗保险参保率已达到94.99%,但从参保地区来看,若仅考虑城镇职工医疗保险的老年流动人口,本地参保率不足10%,其余大部分是在户籍地参保,因而面临着医保异地报销难度大等问题,导致有些疾病不能及时治疗从而拉低了这一群体的健康水平[17]。相对于距离最近医疗机构15分钟以内的农村老年人,距离最近医疗机构15~30分钟和30~60分钟的农村老年流动人口自评健康状况分别降低35.3%和56.9%,而距离对于城市老年流动人口健康的负面影响不显著,归因于城市老年流动人口大部分是因家属随迁或异地养老而迁移,选择居住地时考虑了医疗卫生服务的可及性,而且城市户籍老年人口大部分经济状况较好,私家车等交通工具的使用相对便捷,因而医疗机构距离对其健康影响不大,而农村老年流动人口大部分以从事体力型经济活动为主,其为追求经济利益最大化很可能选择居住在距离市区较远的地方,居住环境较差,周边医疗设施服务也不够健全,因而距离医疗机构距离会显著影响其疾病的诊疗效果[18]。

五、结论与启示

基于城乡差异视角分析我国老年流动人口健康状况及其影响因素,从人口特征、家庭经济条件、流动迁移、医疗卫生服务等多重属性考察不同户籍老年流动人口主观自评健康及客观慢性病患病率情况,研究得出以下结论。

首先,农业户籍老年流动人口主观自评健康状况不及城市户籍老人,两者比例差距接近8%。但城市户籍老年流动人口患慢性病的比例显著高于农业户籍老人。同时,无流动行为的本市户籍老人主观自评健康状况高于流动老年人口,但在客观患慢性病比例方面,本市户籍老年人患病率高于流动老人。这说明我国老年流动人口城乡之间存在明显的健康不公平现象,而流动本身可能带来健康损耗,从而加剧这一不平等现象。这与以往以流动人口整体为研究对象的众多发现一致。

其次,不同人口特征的老年流动人口健康状况呈现出显著差异。无论是分年龄、性别、婚姻、受教育程度等,在各类型老年流动人口中,农业户籍老年流动人口的健康状况均弱于城市户籍的流动老人;无论是从主观健康自评还是客观的患慢性病角度来看,除受教育程度外,不同类别、不同属性老年流动人口均体现出明显的城乡差别,在低年龄段老年流动人口中此差异更为明显,随着年龄增长,城乡差异的显著度降低;大专以上受教育程度、80岁以上年龄和不同性别老年流动人口在自评健康和患慢性病比率方面的城乡差异最为明显;男性流动老人在主观自评健康的城乡差异上显著低于女性,而在客观患慢性病比率的城乡差异上显著超过女性,在性别特征上不同健康指标城乡差异的不一致表现值得进一步研究;流入不同地区的老年人健康状况呈现显著差异,整体上自评健康状况城市好于农村,但在慢性病患病率方面表现出相反趋势,说明区域差异影响未能抵消城乡差异影响。

再次,从影响城乡老年流动人口健康的影响因素来看,年龄、大专以上受教育程度在城乡老年流动人口的健康影响因素中表现出明显差异,年龄越大、受教育程度越高,城市老年流动人口的自评健康状况越差、患慢性病比例越高;拥有自主产权房在不同户籍老年流动人口健康的影响因素中体现出显著差异,对城市流动老人的主观自评健康状况产生正向影响,但却显著提升了农村老年流动人口慢性病患病率;家庭月总收入在慢性病患病率方面呈现显著的城乡差异,家庭经济状况越好,农业户籍流动老人的主观健康自评状况越好、患慢性病可能性越低;流动原因为家属随迁和异地养老以及迁入中西部地区均对城乡老年流动人口的健康状况产生显著负面影响;而流动时长仅对农业户籍老年流动人口健康状况产生显著负面影响,流动时长每增加1年,农村流动老人的主观自评健康状况下降2.1%,慢性病患病率提升1.02倍;是否参与社会医疗保险对城市老年流动人口的自评健康和慢性病患病率产生显著影响;距离最近医疗机构时间对农村老年流动人口的自评健康状况产生显著影响,而对城市老年流动人口影响不显著。

综上,未来相关部门对于不同类别的老年流动人口应给予更具针对性的关注和政策倾斜。特别是对于城乡在年龄、性别、家庭经济状况、流动时长和经历、医保参保状况和卫生服务便捷性等方面的不同,要勇于打破户籍制度的藩篱,努力保障不同户籍流动老人享有同等同质的福利待遇,积极寻求城乡老年流动人口在养老、医疗等方面均等化、一体化的方向发展。真正推动户籍体制结构性改革,更好地保障城乡居民平等共享改革与发展红利,在加速城镇化健康发展的同时妥善解决老龄化难题,促进社会的公平正义与长期稳定。