教育同型婚姻匹配的变迁及对子代收入的影响(1990—2018)

谭 莹 李 昕 关会娟

一、引 言

一国社会经济文化的发展会导致婚姻匹配模式发生质的变化(齐亚强等,2012)。在传统的中国社会中,缔结婚姻讲究的是“门当户对”“郎才女貌”,以家庭背景或外貌长相为代表的先赋性因素是择偶的重要标准。随着社会经济文化发展,现今的择偶标准更关注个人能力决定的自致性因素。无论是何种因素在配偶选择中起决定性作用,现有文献多将婚姻关系中出现的夫妻类型相同或属性相近的情况称为“同型婚姻”或“选择性婚姻”(李煜,2008,李代,2017)。前期研究表明,中国现代化进程中,夫妻双方的个人社会地位、职业类型、受教育程度等自致性因素在婚姻匹配中的重要性不断增强,而家庭背景等先赋性因素的重要性不断减弱。在各类同型婚姻的自致性因素中,教育的匹配度更是呈单调上升趋势,教育因素逐渐成为影响当代社会择偶的重要“标准”(徐安琪,2000;齐亚强等,2012)。教育同型婚姻将对现有的收入和收入分配格局甚至收入代际传递产生显著影响。

从文献来看,教育同型婚姻对收入不平等的影响可以分为两个方面。一是关于教育同型婚姻对当期收入不平等的影响;二是教育同型婚姻对收入代际流动的影响。对于前者,国内外已有较多文献进行了研究。例如,Greenwood 等(2014)揭示了教育同型婚姻对20 世纪60 年代以来美国不断恶化的收入不平等的影响。他们利用美国人口普查局的历史数据研究发现,1960—2005 年,如果美国社会的夫妻婚配完全随机,即与教育程度无关,那么基尼系数将几乎毫无增长(从0.33 到0.34)。然而,Breen 和Andersen(2012)对丹麦1987—2006 年数据研究后认为,教育同型婚姻加剧收入差距的主要原因是男性与女性受教育程度分布的改变,而非人们选择同等受教育程度配偶的倾向改变。在国内,Nie 和Xing(2019)利用1990 年人口普查数据、2005 年1%人口抽样调查数据和2009 年城镇住户调查数据进行研究,结果显示,2009 年我国城镇地区的教育同型婚姻导致家庭收入的基尼系数上涨了0.02(从0.32 到0.34)。

教育同型婚姻不仅会影响父代家庭收入,还会对子代收入产生传递效应,从而对代际流动性产生影响。中国传统文化中“子承父业”的现象自古有之,“二代”现象逐渐成为人们关注的焦点,大量文献也从收入、职业等方面探讨了我国社会代际流动性的变化趋势与原因(周兴和张鹏,2014;李路路和朱斌,2015;王学龙和袁易明,2015)。除了收入、职业等方面的代际流动性以外,父代教育同型婚姻对子代收入的影响也逐渐凸显,更多人通过选择教育水平更匹配的配偶强化下一代的教育竞争优势。

遗憾的是,以往大多数文献对教育同型婚姻的子代收入传递效应缺乏系统性的讨论,仅有的文献也主要通过估算子代配偶收入水平与父代收入水平的相关程度来度量婚姻匹配机制在代际传递中的作用。例如,Ermisch 等(2006)利用英国和德国的父代-子代-子代配偶收入样本,证明了代际传递可通过婚姻匹配机制来实现。刘怡等(2017)通过建立婚姻匹配模型,利用2010—2014 年中国家庭追踪调查(CFPS)数据库数据,估算父代与子代配偶的代际收入弹性。其结果显示,父代的高收入形成子代较高的家庭社会经济地位,有利于提升子代的婚姻市场回报,使得子代可选择高收入配偶,形成家庭的代际传递。可以看出,这些文献并没有直接涉及教育同型婚姻对子代收入的影响估算,不得不说是一个遗憾。一方面,父代收入对子女配偶收入的显著作用,仅能说明婚姻匹配机制对代际流动存在影响,而随着婚姻匹配模式的变迁,不同婚配机制的代际传递效应无法由该方法体现,尤其是婚姻的教育匹配现象日益凸显,讨论具体的婚姻匹配模式对代际流动性的影响十分必要。李静等(2015)利用中国家庭收入调查(CHIP)1999 年、2002 年和2007 年3 个年份的数据,研究夫妻双方及其父亲的职业阶层匹配,结果显示同型婚姻匹配会加剧家庭收入的不平等程度。该研究验证了职业同型婚姻的代际传递性,弥补了上述不足之处,但教育同型较职业同型对子代成长的影响更大,特别是受教育阶段。另一方面,实际上,测算父代-子代配偶收入弹性的方法所检验的婚配机制作用于子代家庭形成过程,而婚姻匹配对代际流动性的影响不仅体现在子代后期的择偶阶段,还体现在早期父代婚配模式对子代的潜在影响。

因此,本文考察父代教育同型婚配对子代收入的影响机制,具有理论与现实意义。理论方面,婚姻匹配不仅会对当期收入不平等产生影响,还会通过代际传递进一步影响子代收入,探讨教育同型婚姻对子代收入的影响程度和作用渠道,不仅是对现有文献的有益补充,还有助于全方位理解婚配匹配模式、受教育程度与收入不平等之间的因果关系;现实方面,实现共同富裕是社会主义的本质要求,持续提高人均收入、缩小收入差距将有助于促进共同富裕的实现。因此,在教育同型婚姻匹配日渐普遍的背景下,厘清教育同型婚姻对子代收入的影响机制,有助于从婚姻匹配的视角出发来探究提升收入水平、缩小收入差距的政策措施。

本文力图在以下几个方面有所创新。第一,本文构建了我国教育的婚姻匹配度的测算方法,描述我国教育同型婚姻的特征与变迁;本文研究了教育同型婚姻对子代收入的影响,并分析了其内在机制,补充了以往文献所讨论的关于婚姻匹配与收入不平等关系的内容,使得教育同型婚姻现象的评估更为完整,这是本文的理论贡献。第二,为了识别教育同型婚姻对子代收入的影响,本文利用区县层面教育同型婚姻匹配度指标作为工具变量,在较大程度上解决了内生性问题,而且本文进行了一系列异质性分析,使得本文结论更加可信,这是本文的实证方面的贡献。第三,本文通过机制检验,验证了教育同型婚姻影响子代收入的作用渠道,关于内在机制的分析将有助于探讨应对教育同型婚姻固化子代收入的有效措施,使得本文更具有政策启示意义。

二、中国教育的婚姻匹配度测算

通过对比现有测度婚姻匹配度的方法,本文通过构建婚姻的教育匹配度测量指数,并利用1990—2010 年间三次全国人口普查1%抽样数据以及2015 年1%人口抽样调查数据,对我国教育同型婚姻的特征及变迁进行研究。

(一)婚姻的教育匹配度测量方法

因此,绝对量、相对量抑或是统计相关系数,均无法避免整体教育水平或教育回报率提升对婚姻的教育匹配度测量的影响。为避免上述测算方法可能存在的误差,本文在Nie 和Xing(2019)研究的基础上进行了扩展,直接构建了婚姻的教育匹配度测算公式(1)。其中分子与分母部分的不同之处仅在于婚姻匹配机制,有效剔除了整体受教育水平和教育回报率产生的影响。

公式(1)中,夫妻双方受教育程度分别为x 和 x,分子代表实际样本中男性受教育程度为x 和女性受教育程度为 x的夫妻样本数占样本量的比重,分母为完全随机匹配下的比重。若实际样本中夫妻双方婚姻匹配完全随机,则 m= 1;若样本中夫妻双方婚配时更倾向于形成男性受教育程度为 x而女性受教育程度为 x的婚配组合,则 m>1;反之,则 m< 1。特别是,当 x= x时表示婚姻匹配是教育同型婚姻模式的情况。

公式(1)中分母部分的完全随机匹配采用了反事实分析的方法,将原本分子中的夫妻样本按照完全随机原则重新匹配组成新的家庭,从而计算新的家庭组合下的教育匹配频率。具体步骤如下。首先,将原夫妻样本划分为男、女两个组,每组均进行完全随机的无放回抽样,按抽出的顺序进行对应的匹配,从而得到新的家庭组合,并计算新样本下的教育匹配频率;其次,重复上一步骤的完全随机匹配操作1000 次,从而得到1000 组比重的数据,进一步计算1000 次占比数据的平均值,多次实验得到的完全随机匹配下教育匹配频率可认为是总体均值的无偏估计。可见,完全随机匹配的方法仅改变了样本中男性与女性的婚姻匹配方式,而未改变样本整体教育水平、教育回报率等信息。由此,公式(1)中分子与分母部分的差异仅在于婚姻匹配机制,有效剔除了整体受教育水平和教育回报率产生的影响。

(二)数据描述及处理

本文测算婚姻的教育匹配度的基础数据来自1990—2010 年三次全国人口普查微观数据库以及2015 年1%人口抽样调查微观数据库。其中,1990 年与2000 年人口普查数据库数据的获取得益于IPUMS 数据处理技术,2010 年人口普查数据与2015 年1%人口抽样调查数据的获取得益于国家统计局-清华大学数据开发中心微观数据的开发应用。选用上述数据库主要考虑到以下两点。第一,两类数据库涵盖了非常丰富的个人受教育程度与婚姻匹配信息,符合本文研究需要,且人口普查的大样本数据使得完全随机匹配实验结果更为准确,一定程度上规避样本自选择偏差;第二,全样本覆盖1990—2015 年25 年的时间跨度,可反映我国人口的受教育程度以及教育的婚姻匹配的演变特征,为进一步研究代际收入弹性提供理论依据。

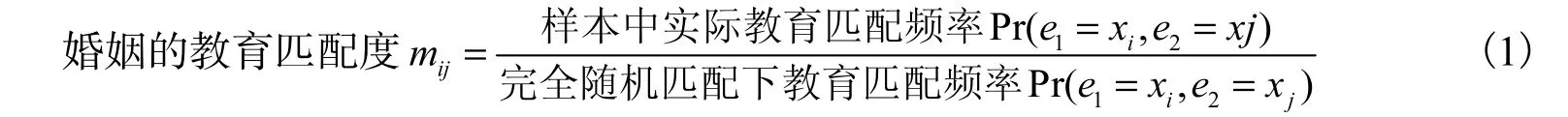

本文对1990—2010 年全国人口普查数据和2015 年1%人口抽样调查数据进行了变量筛选及数据处理。第一,筛选出被访问者及其配偶的个人信息,包括个体代码、性别、年龄、受教育程度以及婚姻状况;第二,保留男性年龄22 岁以上、女性年龄20 岁以上、已婚且受教育程度信息非缺失和非异常的样本。其中,年龄划分的起点为我国法定结婚年龄;第三,根据普查数据对受教育程度的分类,本文将受教育程度分为4 类,分别为小学水平以下、小学水平、中学水平以及大学水平。表1 报告了1990—2015 年受访者及配偶的受教育程度分布情况。其数据显示,相较于1990 年与2000 年,2010年与2015 年我国受教育水平得到了显著提升,小学及以下水平的男性占比从1990 年的85.53%下降至2015 年的26.61%,大学水平的男性占比从1990 年的不到1%上升至2015 年的11.36%;女性的受教育程度低于男性受教育程度,但相较于1990 年与2000 年,2010 年与2015 年男女受教育程度差异有所缩小。

表1 各年份受访者及配偶受教育程度分布情况

(三)婚姻的教育匹配度测算

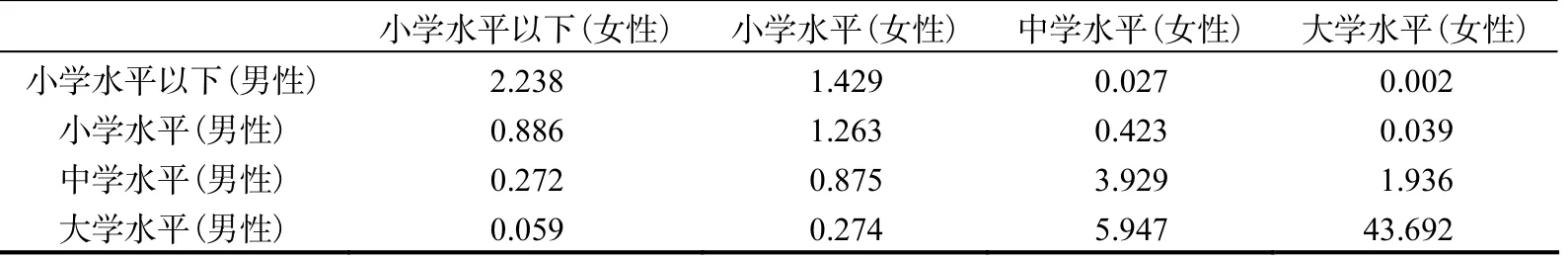

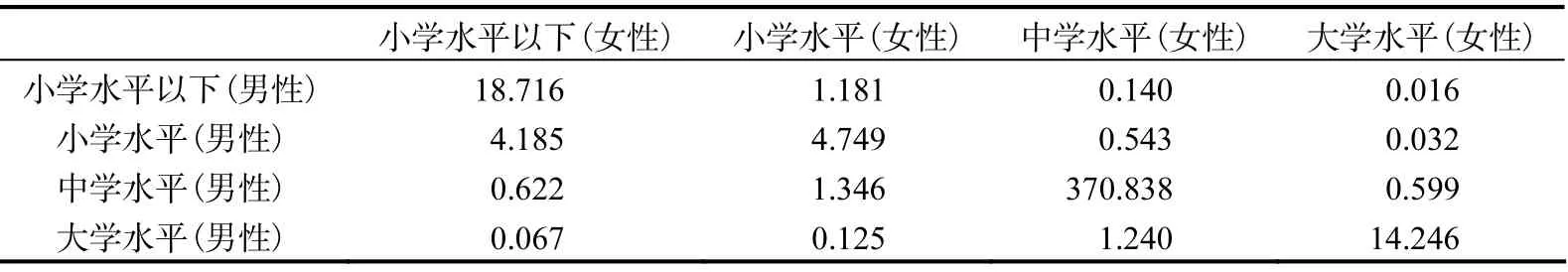

根据受教育程度分类情况,可以得到16 种教育婚配模式,e 和e 的取值分别为1,……,4,对应的教育匹配程度m的取值可表示为4×4 的矩阵。其中,该矩阵的对角线元素,即为教育同型婚姻的匹配度。将各年样本数据代入公式(1)计算即可获得1990—2015 年婚姻的教育匹配程度。表2-1 至表2-4 分别报告了其测算结果,每一行代表男性受教育程度,每一列代表女性受教育程度。

表2-1 1990年婚姻的教育匹配度

表2-2 2000年婚姻的教育匹配度

表2-3 2010年婚姻的教育匹配度

表2-4 2015年婚姻的教育匹配度

表2-1 至表2-4 的结果显示,第一,各年份测算结果的对角线元素均大于1,说明样本中的男性与女性均倾向于选择与自身同教育阶层的异性作为配偶。

第二,同型婚姻的教育匹配度逐年加深。通过对比对角线元素数值与其同行或同列数值可以知道,1990 年与2000 年,虽然对角线元素数值均大于1,但与同行或同列的其他元素数值差距不大;而2010 年和2015 年,对角线元素远远大于其他元素数值,教育同型婚姻现象日益凸显。

第三,“跨层”择偶都倾向于男性受教育程度比女性受教育程度高“一层”的匹配模式。例如,2015 年受教育程度为小学水平的男性与小学水平以下的女性匹配度为4.185,显著高于所在行和所在列的数值。另外,受教育程度差异较大的男性和女性结为夫妻的相对概率较低,且低于随机匹配的概率。

综上,通过婚姻的教育匹配度测量可知晓,同等受教育程度的男性与女性更可能结为夫妻,我国教育同型婚姻现象普遍存在且日益扩大化。

三、实证策略与数据处理

(一)计量模型设定

我们借鉴现有子代收入决定方程的构建方法,建立分析教育同型婚姻对子代收入水平的影响的回归方程。Becker 和Tomes(1979)以人力资本投资理论为框架构建传统的代际收入弹性估计模型,即 log y=+logy+。其中,y代表子代永久性收入,y代表父代父亲的永久性收入,为干扰项,即为代际收入弹性。值越大,代际收入的流动性越小;反之亦然。为研究父代教育同型婚姻是否会影响子代收入水平,本文设定E 表示父代婚姻模式,当父代婚姻模式表现为教育同型婚姻时,E 取值为1;否则,E取值为0。因此,本文回归方程如下:

理论上讲,与子代收入决定方程相同,y代表了子代的永久性收入,但由于缺乏长期追踪的收入数据,实证中通常采用暂时性收入作为永久性收入的替代变量。因此,本文使用CFPS2010—2018 年追踪数据中子代五年间的平均收入衡量其暂时性收入,并加入子代年龄及其平方项作为控制变量,以考虑子代样本年龄限制所导致的生命周期偏误。此外,由于本文考察的是父母婚姻机制对子代收入的影响,为了避免家庭内部个体间的相关性对估计结果的影响,将标准误聚类(cluster)到家庭层面。

另外,为尽可能地控制其他因素对结果的干扰,回归模型包括了子代、家庭以及家庭所在地区的一系列特征变量。个人层面的变量包括子代的性别、年龄、婚姻状况等;家庭层面的变量包括父母亲的年龄、收入、受教育程度以及子代家庭人口规模等;为了控制地区因素对子代收入的影响,本文还控制了子代所在区县固定效应。

该回归模型的核心估计系数为,表示父代教育同型婚姻对子代收入的影响,本文预期为正数,父代教育同型的婚姻模式有助于子代收入水平的提升,并且本文将进一步检验父代教育同型婚姻促使子代收入水平提升的机制。

(二)数据描述与处理

本文实证研究的基础数据来自北京大学中国社会科学调查中心的CFPS 数据库,调查时间为2010—2018 年间,覆盖25 个省份及中国95%的人口,是一项长期稳定的追踪调查。选用该数据库主要有三点以下考虑:第一,该数据库采用跟踪调查,多年来较为可靠的个人收入数据为计算子代平均收入水平提供了信息基础;第二,该数据库提供了个人以及家庭关系的识别码,确保本文可通过识别码追踪子代及其家庭多年的样本数据;第三,除收入外,该数据库还涵盖了丰富的个人特征信息,包括年龄、性别、受教育年限以及居住地等信息,为进一步研究提供了数据基础。

本文对2010—2018 年CFPS 调查数据进行了变量筛选、数据处理及匹配。第一,筛选出各年份所需的子代的个人信息,包括个体代码、父亲样本的个人代码、性别、年龄、居住地、全年劳动收入、受教育程度以及目前的婚姻状况等基本信息;第二,采用各年份家庭识别码以及个人基本特征数据,将五年数据进行匹配,从而建立子代数据库;第三,采用子代数据库计算2010—2018 年子代平均收入,从而获得被解释变量样本数据,同时通过父母样本的个人代码来构建父代-子代匹配数据库,进而获得个体的父亲与母亲的年龄、收入、受教育程度等数据,并将其划分为四类,即小学水平以下、小学水平、中学水平以及大学水平,进一步根据父母受教育程度是否属于同一类别判断父代婚姻匹配机制是否为教育同型婚姻,从此获得关键解释变量的样本数据;第四,根据所构建样本的年龄限制、个人信息是否存在缺失或异常值、是否参与工作等条件,筛选出符合本文研究的有效样本,并根据2010 年的数据,对子代的性别、婚姻状况、居住地、工作状况等信息进行处理,从而构成本文的一系列控制变量。表3 报告了关键变量的定义及统计描述。

表3 变量定义及统计描述

四、教育同型婚姻与子代收入水平的提升

(一)基准结果

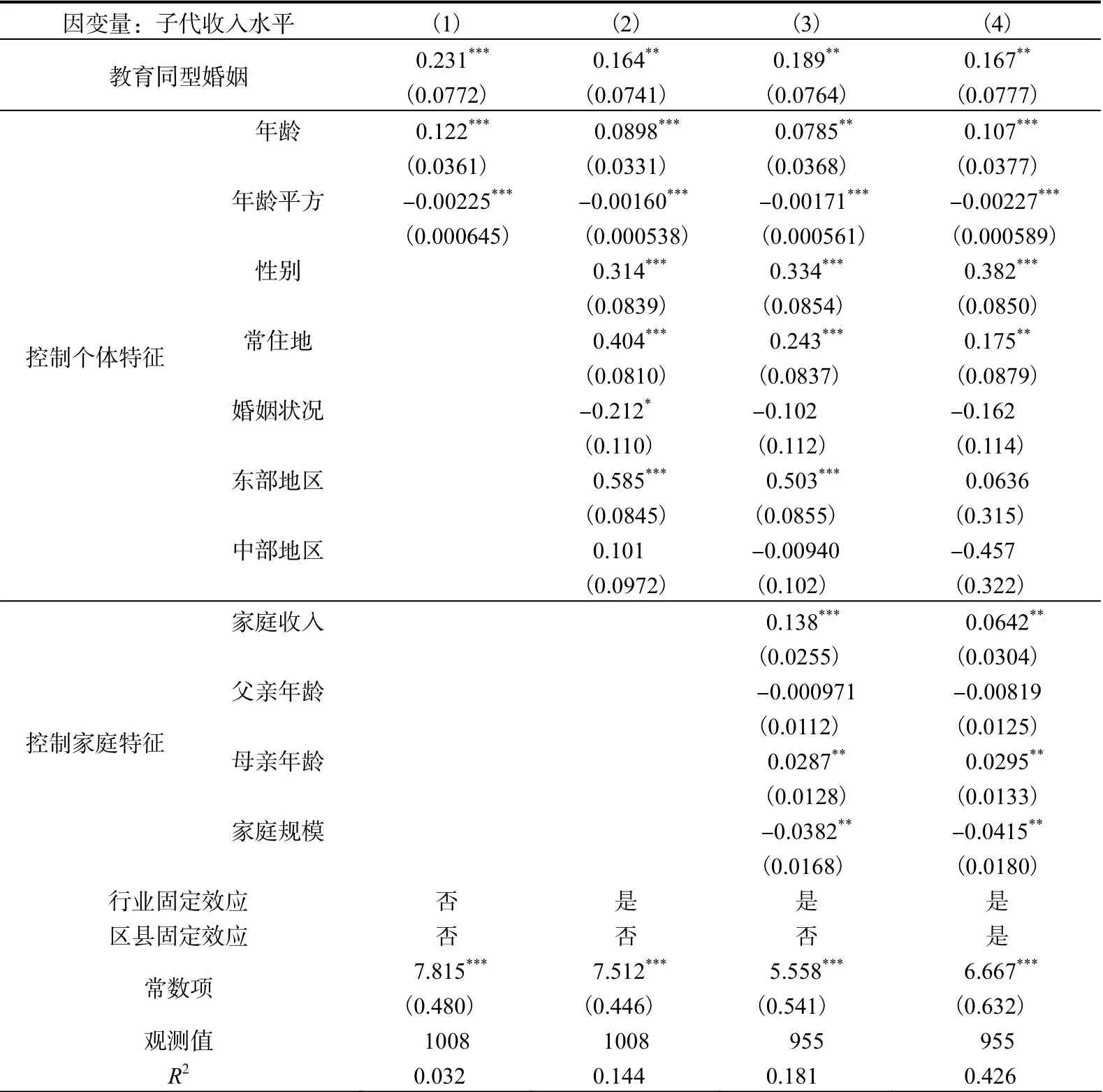

为考察收入代际传递中的婚姻匹配机制,本文引入教育同型婚姻变量,利用截面数据OLS 回归方法对式(2)进行估算。表4 报告了基准回归结果。其中,第(1)栏只考虑了生命周期偏误修正下教育同型婚姻对子代收入水平的影响;第(2)栏~第(4)栏逐步控制了子代个人特征、子代所在行业固定效应、家庭特征以及子代所在区县固定效应。其回归结果显示:①所有回归中,教育同型婚姻的系数均为正且在统计意义上显著,即从总体上讲,父母教育的同型婚姻有助于提升子代收入水平的提升,并且父母是教育同型婚姻的家庭的子代,其收入水平比非教育同型婚姻的子代的收入水平高出16.4~23.1 个百分点。②考察控制变量可以发现,子代个体特征变量的系数均在统计意义上显著,且其系数符号符合预期;家庭特征变量方面,本文控制了父母年龄、收入与子代家庭人口数量。③控制行业与区县固定效应后,上述结论仍然成立。

表4 教育同型婚姻对代际流动性的影响

(二)内生性问题

接下来,本文对实证分析可能存在的内生性问题进行讨论。首先,测量误差问题。本文可能产生的测量误差在子代暂时性收入的测量方面,为尽可能准确地衡量,本文采用CFPS2010—2018 年五年收入数据的均值,并且控制子代年龄以及年龄的平方。其次,反向因果问题。本文关注父代婚姻机制对子代收入的影响,一方面,理论上讲,父代婚姻模式的形成早于子代进入劳动力市场,所以子代收入水平对父母的婚姻模式几乎无影响;另一方面,本文判断父母是否是教育同型婚姻采用的是2010 年CFPS 相关数据,而子代收入水平的衡量则是五年收入数据的均值,在数据的使用上同样有利于避免反向因果问题。最后,遗漏变量问题。本文可能存在未观测到的变量,既影响父母教育的同型婚姻形成,也与子代收入水平有关。为了增加结论的稳健性,本文采用工具变量回归的方法对内生性问题进行处理。

在前文的分析中,本文构建了教育同型婚姻匹配度的测量模型,即公式(1)。基于此,我们测算了各区县的教育同型婚姻匹配度,并将其作为工具变量。具体而言,首先,我们在使用2010 年人口普查微观数据在区县层面测算了教育同型婚姻匹配度;其次,我们通过区县代码将匹配度指数与CFPS 数据进行匹配,并进行工具变量回归。我们认为,所在区县教育同型婚姻匹配度越高,父母越可能是教育同型的婚配模式,由此影响子代的收入水平。

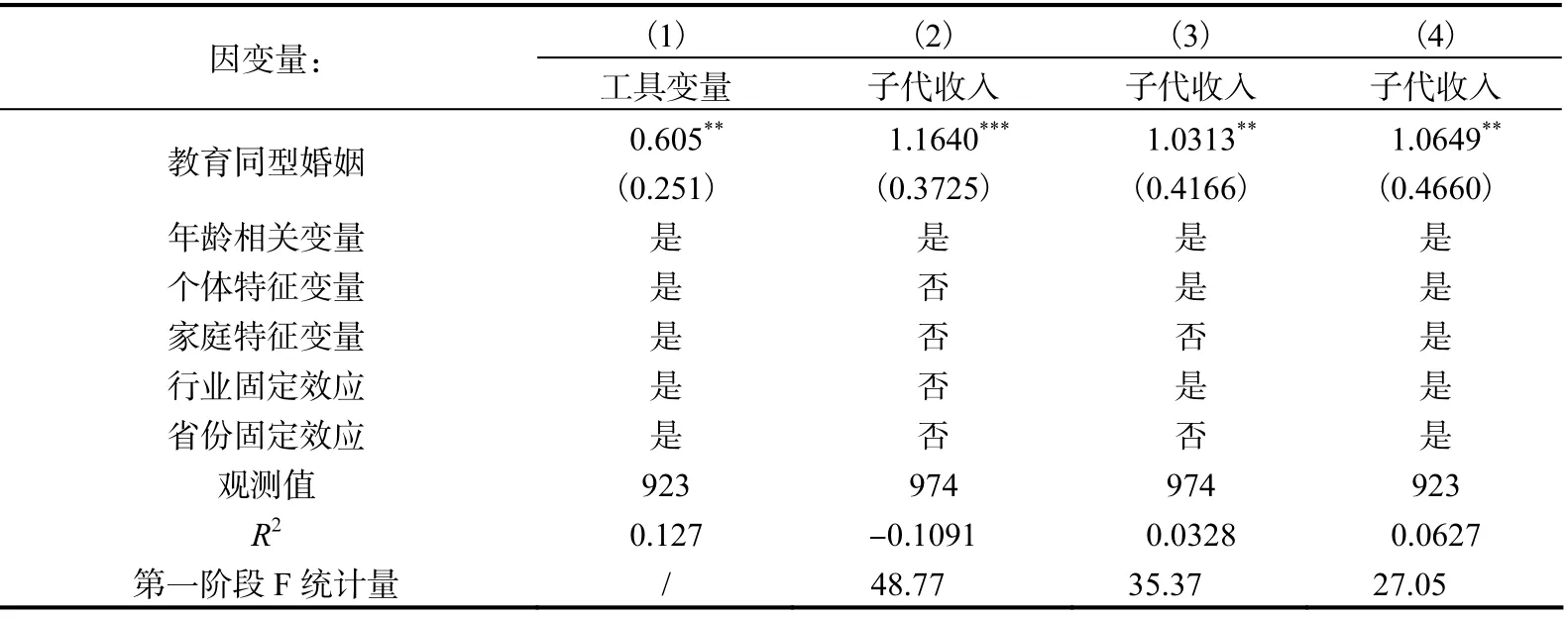

表5 报告了工具变量回归结果。其中,第(1)栏为第一阶段回归结果,第(2)栏~第(4)栏控制了子代个人特征、家庭特征以及子代所在行业和省份固定效应。需要说明以下两点:第一,由于工具变量是在区县层面进行构建的,后续使用工具变量回归时我们均使用省份固定效应控制地区因素对结果的影响;第二,由于使用区县层面教育同型婚姻匹配度指标与基础数据库匹配时存在样本损失,导致工具变量回归的样本量有所减少。其结果显示,首先,该工具变量与教育同型婚姻呈显著正相关,而大部分控制变量与区县层面匹配度不相关,这也表明了工具变量与内生变量之间具有直接相关性;其次,考察工具变量的有效性时发现,在所有回归中,第一阶段检验弱工具变量的F 统计量均大于16,表明工具变量满足相关性要求;最后,从估计结果看,教育同型婚姻显著促进了子代收入水平的提升,且该系数的估算值有所增加。

表5 内生性分析:工具变量回归

五、教育同型婚姻与子代收入水平的差距

(一)教育同型婚姻对子代收入的影响机制分析

以上实证分析显示,教育同型婚姻有助于提升子代收入水平。除此之外,我们更关注的是父母的教育同型婚姻是否会加剧子代间的收入差距和固化代际传递。为进一步研究该问题,本文首先探讨教育同型婚姻对子代收入的具体影响渠道,从而分析教育同型婚姻与子代收入的深层关系,充实对代际传递的探讨。因此,本文通过考察教育同型婚姻对子代受教育程度、婚姻稳定性以及亲子关系等方面的影响,探究子代收入水平的影响机制。

1. 子代受教育程度

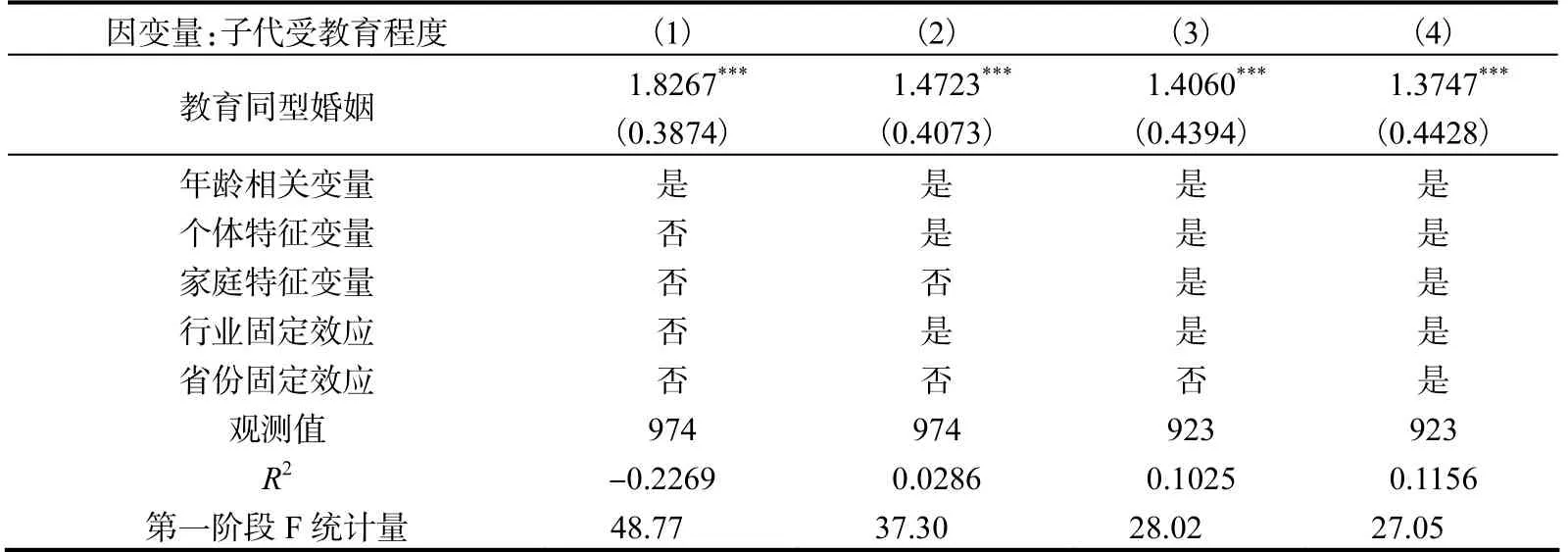

随着教育回报率的不断提升(刘泽云,2015),受教育程度很大程度上决定了个人收入水平,而父母教育的同型婚姻可能有利于提升子代的受教育程度。CFPS 数据调查了个体的受教育程度,分别为文盲、半文盲、小学、初中、高中、大专以及大学本科、硕士和博士。表6 报告了其估计结果。其中,第(1)栏只考虑了生命周期偏误修正下教育同型婚姻对子代收入水平的影响;第(2)栏~第(4)栏逐步控制了子代个人特征、个人所在行业固定效应、家庭特征以及子代所在省份固定效应,并且为确保回归结果的准确性,第(1)栏~第(4)栏均采用了工具变量第二阶段回归。其结果显示:在所有回归中,教育同型婚姻的系数均为正,且统计意义上显著,即教育的同型婚姻有助于提升子代受教育程度;考察工具变量的有效性发现,第一阶段检验弱工具变量的F 统计量均大于16,表明工具变量满足相关性要求。

表6 机制分析:教育同型婚姻与子代受教育程度

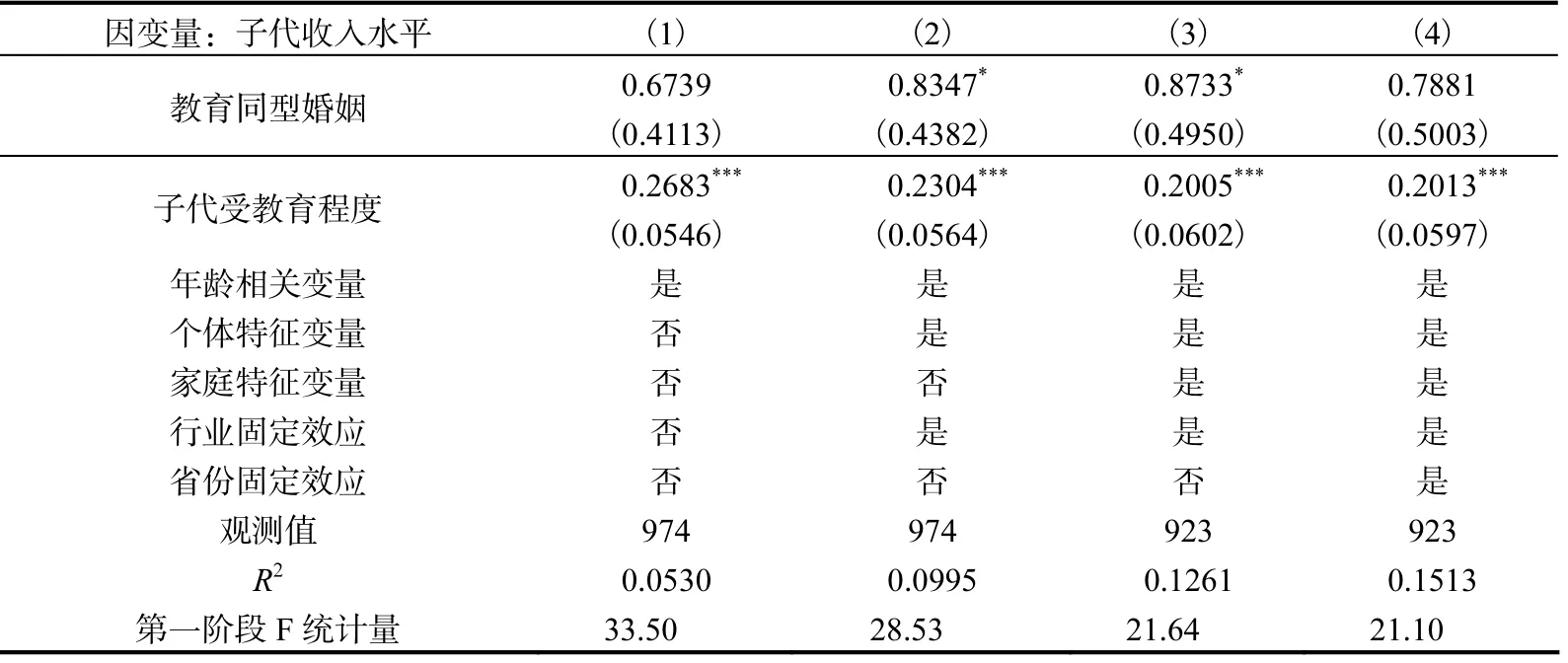

进一步来看,为验证子代受教育程度是否为主要的作用机制,我们在基准回归中加入子代受教育程度变量。表7 报告了引入子代受教育程度后的工具变量回归结果。其结果显示,在控制了子代受教育程度之后,教育同型婚姻的回归系数几乎不显著,教育同型婚姻几乎完全是通过提升子代受教育程度来提升子代收入的。因此,子代受教育程度是教育同型婚姻影响子代收入水平的主要机制。

表7 机制分析:引入子代受教育程度

2. 婚姻稳定性

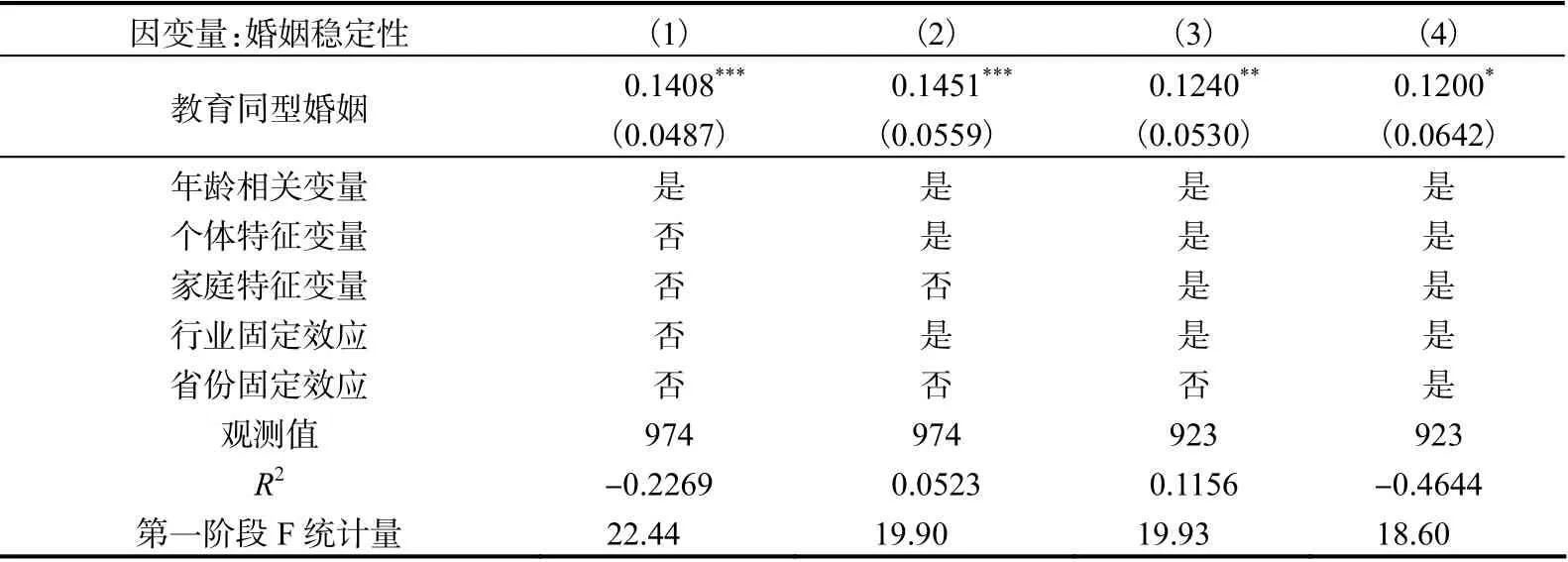

接下来,我们进一步分析教育同型婚姻影响子代受教育程度的中间机制。首先,参考郑晓东等(2019)的结论,引入婚姻稳定性作为中间机制。

根据父代个人代码以及CFPS 中关于个人婚姻状况的调查,我们设定父代婚姻状态的变量,设定 d代表该家庭婚姻关系是否稳定,d= 0表示离婚,d= 1表示未离婚。表8 报告了其估计结果。其中,第(1)栏只考虑了生命周期偏误修正下教育同型婚姻对子代收入水平的影响;第(2)栏~第(4)栏控制了子代个人特征、家庭特征以及子代所在行业与省份固定效应,并且为保证回归的准确性,均采用的工具变量第二阶段回归。其结果显示:在所有回归中,教育同型婚姻的系数均为正,且统计上显著,即教育的同型婚姻有助于增加父代婚姻稳定性;第一阶段检验弱工具变量的F 统计量均大于16,表明工具变量满足相关性要求。

表8 机制分析:教育同型婚姻与婚姻稳定性

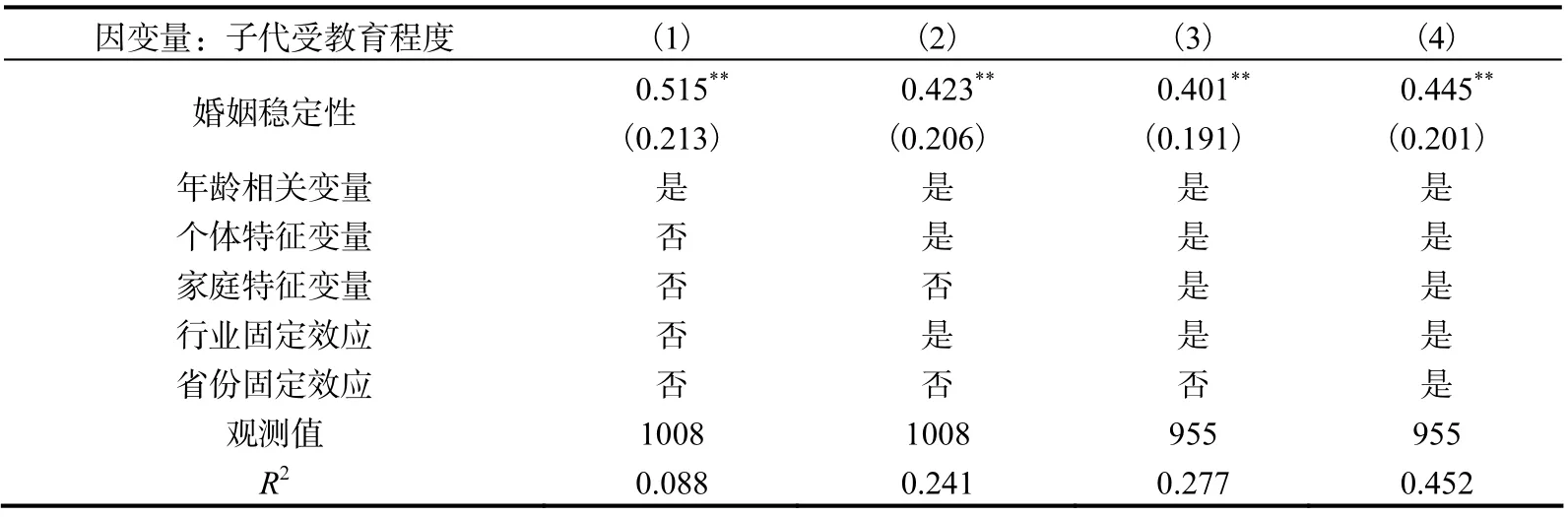

接下来,本文验证了婚姻稳定性与子代受教育程度的关系,表9 报告了回归结果。其结果显示,在所有回归中,婚姻稳定性的系数均为正,且统计意义上显著,即父代婚姻的稳定有助于提升子代受教育程度。因此,综合以上结论,父母教育同型婚姻的匹配模式有助于父代婚姻的稳定性,从而促进子代受教育程度并提升子代收入水平。

表9 机制分析:婚姻稳定性与子代受教育程度

3. 亲子关系

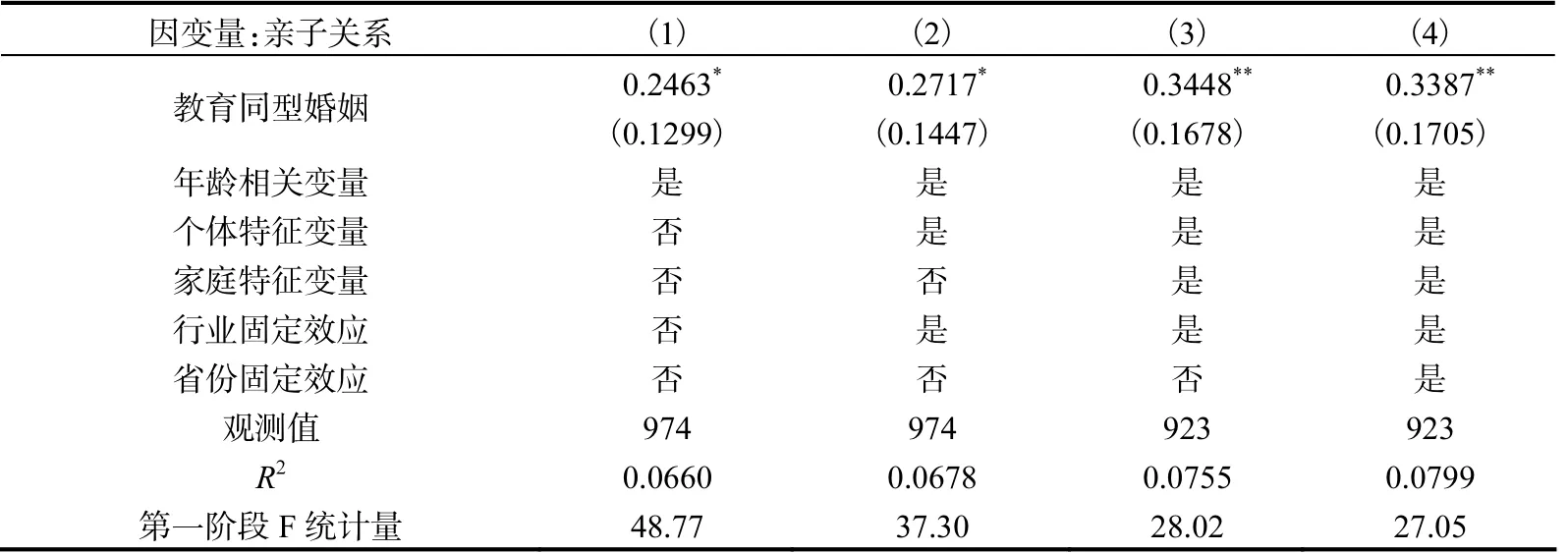

除婚姻稳定性外,亲子关系对子代成长有着更为直接的影响。因此,我们认为,教育同型的父母在教育子女理念上的相似性较高,更加重视对子女的陪伴,增加亲子关系的紧密性,从而有利于提高子代受教育程度,提升子代收入水平。CFPS 数据中调查了“当您4 岁~12 岁时,您父亲不与您居住的连续时间”以及“当您4 岁~12 岁时,您母亲不与您居住的连续时间”等问题。设定 meet表示亲子见面时间长短,如果亲子不存在未居住的连续时间,本文认为亲子关系紧密,m eet= 1;否则 meet= 0。表10 报告了其估计结果。其中,第(1)栏只考虑了生命周期偏误修正下教育同型婚姻对子代收入水平的影响;第(2)栏~第(4)栏控制了子代个人特征、家庭特征以及子代所在行业与省份固定效应,并且为保证回归的准确性,均采用的工具变量第二阶段回归。结果显示:在所有回归中,教育同型婚姻的系数均为正,且统计意义上显著,即教育的同型婚姻有助于提升亲子间的亲密度;第一阶段检验弱工具变量的F 统计量均大于16,表明工具变量满足相关性要求。

表10 机制分析:教育同型婚姻与亲子关系

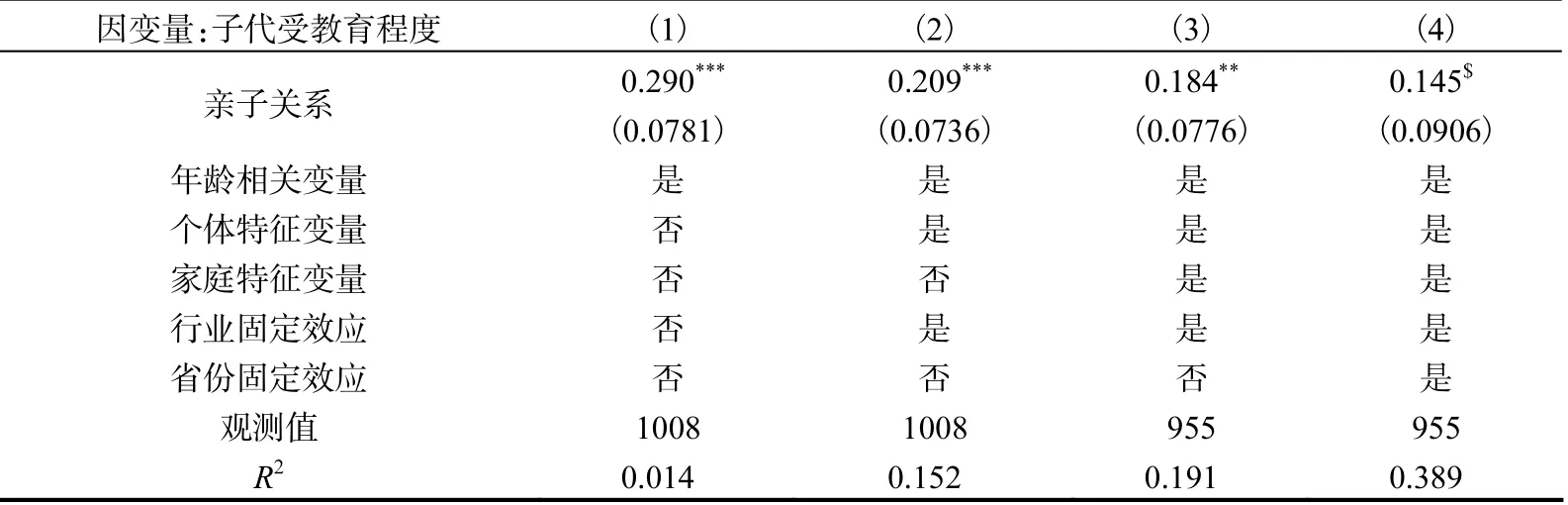

与上文一致,本文进一步验证了亲子关系与子代受教育程度的关系,表11 报告了回归结果。其结果显示,在所有回归中,亲子关系的系数均为正,且统计意义上显著,父代婚姻的稳定有助于提升亲子间的亲密度。综合以上结论,父母教育同型婚姻的匹配模式有助于促进亲子关系,从而提高子代受教育程度并提升子代收入水平。

表11 机制分析:亲子关系与子代受教育程度

综合上述分析可知,子代受教育程度是父母教育同型婚姻提高子代收入水平的主要渠道,而父代婚姻的稳定性、亲子间的亲密度将有利于子代受教育程度的提升,从而增加子代收入。

(二)教育同型婚姻对子代收入的影响:异质性分析

为进一步充实教育同型婚姻的代际流动效应的研究,须明确教育同型婚姻对不同群体子代收入的影响程度差异。

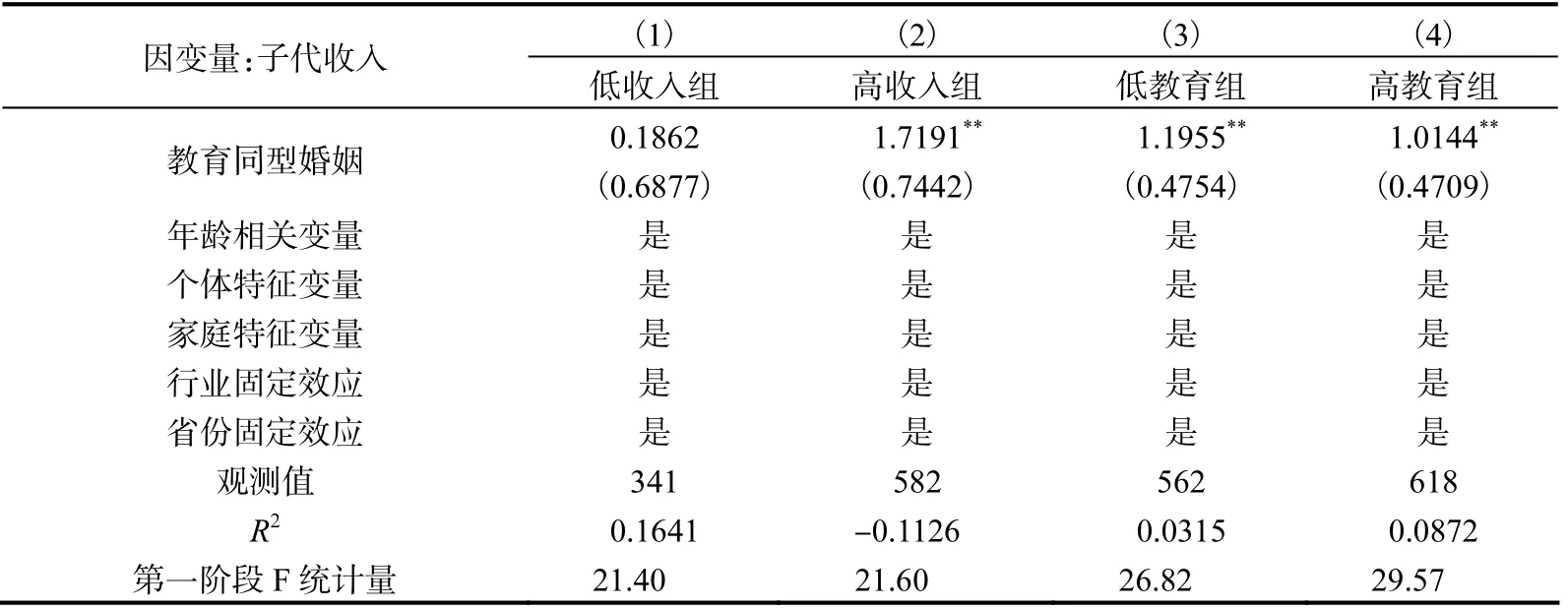

首先,本文按照父代的收入与受教育程度对样本进行划分,从代际流动的角度,考察教育同型婚姻对子代收入的影响的异质性。关于收入水平,我们按照父代收入水平的均值,将样本分别划分为高收入组和低收入组;关于受教育程度,我们将父母为初中及以下受教育水平视为低教育水平,将高中及以上受教育水平视为高教育水平;将父母双方有一方受教育程度为低水平的样本归为低教育组,将父母双方有一方受教育程度为高水平的样本归为高教育组。需要说明的是,高教育组包含了父母双方均为高教育水平的样本与父母双方一人为高教育水平、一人为低教育水平的样本,低教育组也包含两类样本;这样的划分是为了在组内将父母双方一人为高教育水平,一人为低教育水平设定为对照组,从而对比高教育同型婚姻与低教育同型婚姻对子代收入的影响差异。

表12 报告了其回归结果。其中,第(1)栏和第(2)栏是基于高收入组与低收入组的回归结果,第(3)栏和第(4)栏是基于高教育组与低教育组的回归结果。其结果显示:第一,在低收入组中,父母教育的同型婚姻对子代收入水平的提升作用并不显著,而在高收入组中,父母教育的同型婚姻对子代收入水平有显著的提升作用;换言之,教育同型婚姻模式在一定程度上可能会导致子代收入差距的固化,增强代际传递。第二,在高、低教育组样本的回归中可以发现,相较于高教育水平组,低教育水平的同型婚姻对子代收入水平的提升作用更大,即低教育水平父母的子代从父母的教育同型婚姻模式中获益更多。

表12 教育同型婚姻与不同父代群体间的代际传递性

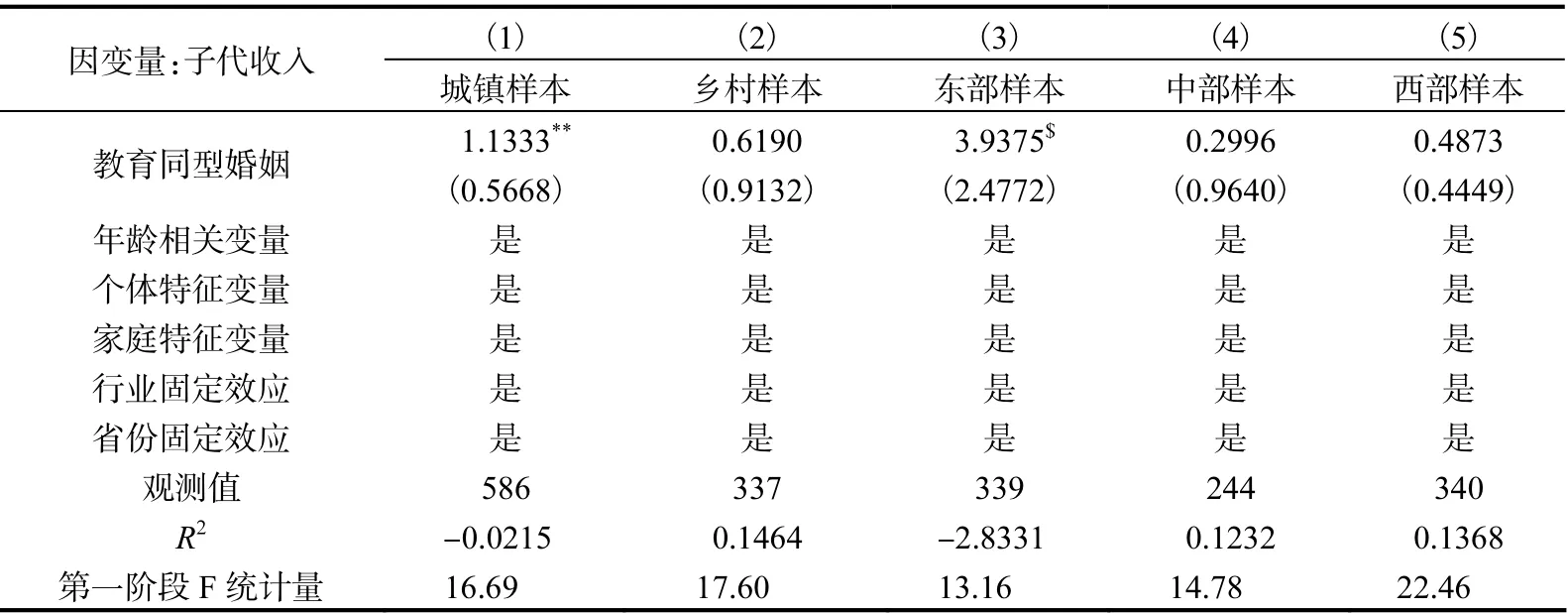

其次,本文对子代样本进行划分,将子代样本划分为城镇样本与乡村样本以及东部、中部与西部地区样本,从而考察地区间子代收入差距的潜在变化。表13 的第(1)栏~第(5)栏分别报告了城镇样本、乡村样本与东地区、中部、西部地区样本的回归结果。其结果显示:对于城镇的子代,其父母的婚姻匹配模式若为教育同型婚姻,子代的收入将受益于该婚姻模式;对于而乡村的子代,其父母婚姻匹配模式是否属于教育同型婚姻对其的收入影响不大。教育同型婚姻在一定程度上将扩大城乡子代间收入差距。在中部、西部地区,父母婚姻模式是否属于教育同型匹配对子代收入的影响并不大,教育同型婚姻对子代收入水平的提升效应在东部地区更为显著,这在一定程度上会进一步扩大区域间子代收入差距。

表13 教育同型婚姻在不同子代群体间的影响分析

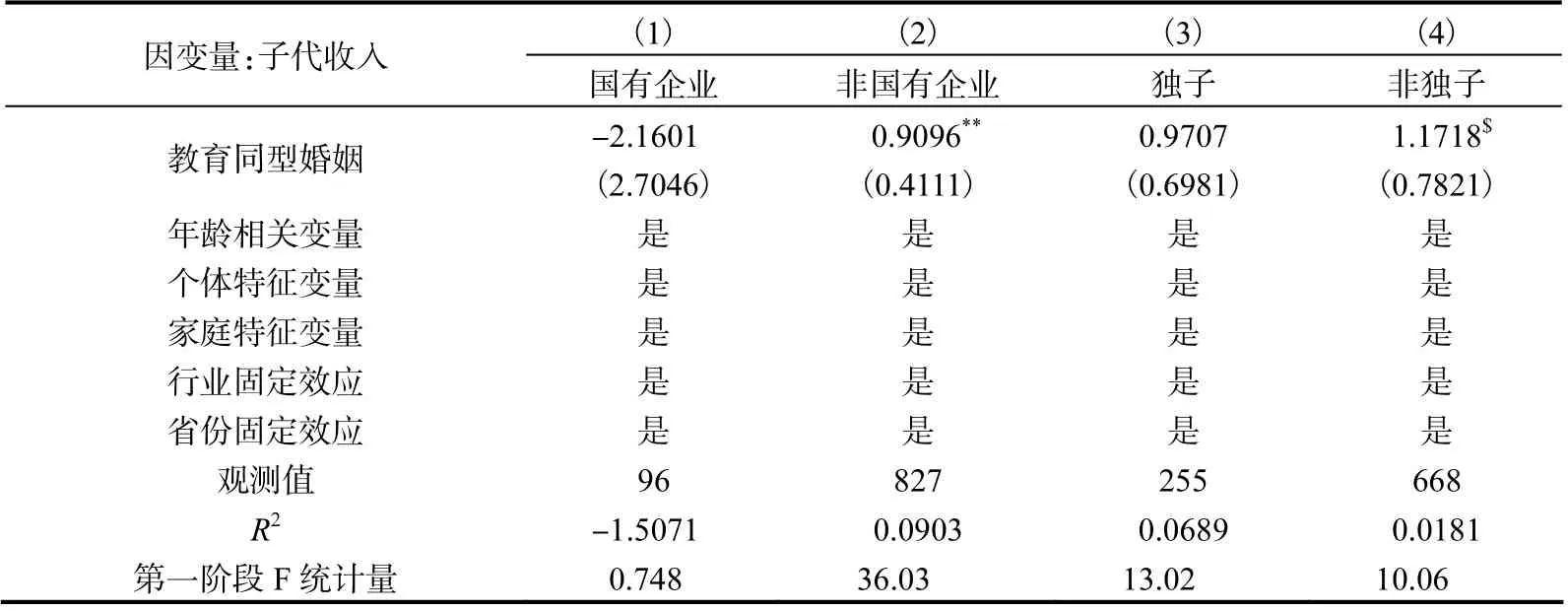

最后,本文按照子代的工作性质与是否是独子的两类划分标准,将样本划分为国有企业与非国有企业以及独子与非独子样本,从而考察不同子代群体的收入变化差异。表14 报告了其回归结果。其中,第(1)栏~第(4)栏分别报告了国有、非国有企业与独子、非独子样本的回归结果。其结果显示:首先,在非国有企业工作的子代,其父母的教育同型婚姻显著影响了子代的收入,可能原因在于,非国有企业更加市场化,教育同型婚姻对子代教育水平的促进作用更容易反映到子代收入中;其次,父母的教育同型婚姻对于非独子的收入影响更大,可能的原因在于,拥有兄弟姐妹的子代,其父母的婚姻更加稳定,亲子关系更为密切,这会提升其收入水平。

表14 教育同型婚姻在不同子代群体间的影响分析

综合上述分析可知,教育同型婚姻将进一步固化收入的代际传递,减弱代际间流动性,导致子代间收入差距的进一步扩大。结合机制分析结果来看,受教育机会的均等化是缩小父母教育同型婚姻加剧子代收入差距的重要方法;另外,增强亲子间的亲密度也非常重要,因而须要从婚姻视角出发,增强婚姻稳定性、改善子代与父代长期未生活在一起的现状。

六、结论与政策含义

随着我国工业化、城市化的持续推进,家庭的构成方式不断改变。从传统中国社会看重家庭背景的“门当户对”式婚姻,到如今更重视配偶自身能力的“郎才女才”式结合,婚姻中的自致性因素特别是教育同型在婚配中的重要性不断上升,从而影响着家庭间收入的代际流动性。本文通过构建测量婚姻的教育匹配度指标,利用1990—2010 年三次全国人口普查以及2015 年1%人口抽样调查微观数据,对我国同型婚姻的教育匹配程度进行测量,发现教育同型婚姻成为现阶段我国家庭形成的主流模式。

本文基于传统的子代收入决定方程来构造包含教育同型婚姻变量的回归方程,运用 CFPS2010—2018 年数据进行回归分析,结果显示:第一,教育同型婚姻将会提升子代收入水平,该结论在工具变量回归结果中仍然成立;第二,我们从婚姻存续、亲子关系以及子代受教育程度等角度研究发现,教育的同型婚姻主要通过提升子代受教育程度来提升子代收入水平,而婚姻稳定性的增强、亲子亲密度的提高会提高子代受教育程度;第三,我们通过异质性检验发现,高收入、城镇地区父母的同型婚姻匹配模式将固化子代间收入传递性,加剧子代收入差距。

随着经济社会的发展,自致性因素逐渐成为当代婚配的主导因素,而教育同型婚姻日益成为影响子代收入的主要原因。本文从家庭形成层面、婚姻匹配视角为教育影响收入分配的作用机制提供新的解释。本文的政策含义表明,缩小家庭收入差距、降低社会不平等程度、增加公共教育支出、关注受教育机会的均等化以及增加落后地区家庭的受教育机会,是缩小教育同型婚姻固化子代收入差距的重要举措。同时,增强亲子间的亲密度同样重要,因而须要从婚姻视角出发,增强婚姻稳定性,改善子代与父代长期未生活在一起的现状。

——基于人力资本传递机制

——基于子女数量基本确定的情形