基于科技奖获奖项目分析的区域开放协同创新研究*

——以四川省为例

■ 韩文艳 熊永兰

中国科学院成都文献情报中心 成都 610041

0 引言

随着经济社会发展,创新驱动发展已成为共识,全球范围内创新范式从封闭式创新到开放式创新再到创新生态系统演变,并呈现共生式创新发展趋势[1]。以开放合作、协同创新为特征的开放协同创新模式,能够充分利用区域内外创新资源,增强区域创新竞争力,对于区域高质量发展具有重要推动作用,日益受到社会关注。党的十八大以来,四川作为西部地区创新发展的“领头羊”,坚持以创新驱动引领新旧动能转换,区域创新综合能力不断提升,创新步伐正在不断加快,但仍然面临诸多现实问题[2]。为此,剖析区域创新现状,尤其是创新模式的分析,对于推动四川转型发展、有效破解创新驱动发展瓶颈制约,加快形成经济社会发展新引擎,支撑西部大开发战略具有重要意义。

国内外学者关于创新开展了较多研究,研究热点涵盖开放式创新、国家创新体系、区域创新绩效与能力、区域创新系统、企业协同与自主创新研究等。其中开放协同创新研究主要集中在以下几方面:一是政府、企业、高校、研究机构等创新主体间的协同创新合作,如解学梅等探究中小企业协同创新模式与协同效应和创新绩效之间的关系[3];陈芳等认为美国新能源汽车产业发展主要由政产学研建立联盟共同推动且企业始终发挥主导作用[4];原长弘等运用单案例实证研究了通过政产学研用协同创新提升企业自主创新能力[5];蔡翔等分析了省级层面大学-企业-政府协同创新效率及影响因素[6];Xia Cao等研究表明产学研协同创新网络的规模对知识转移具有重要影响,规模大小与转移速度负相关[7]。二是不同创新单元间的开放创新合作,如鲜果等基于中国290个地级及以上城市联合申请发明专利数据,对中国城市间创新网络的拓扑结构、空间格局及其邻近性机理进行分析[8];马双等运用社会网络探究了长江经济带城市间的创新联系及其空间结构[9];张惠璇等运用空间相互作用模型测度分析了广东省地级城市的创新联系空间格局和演变特征[10];姜辉利用VAR 模型测度杭州开放度对全球配置创新资源能力的冲击效应,强调城市开放创新[11];Anja Leckel 等认为公共政策对区域开放创新具有重要作用[12]。三是开放式协同创新研究,如毛磊提出跨区域开展协同创新的前提是区域间实施开放式创新,构建了跨区域间协同创新的三重交互模式[13];宋来胜等研究发现本土企业与国内外企业合作创新对技术创新效率具有显著的正向作用[14]。

目前关于开放协同创新主要对开放创新、协同创新分别进行了研究,而开放协同创新主要对理论基础或科技型企业案例进行了研究,对城市、区域等中观层面的定量研究相对较少,研究数据或研究视角主要是基于科技论文和专利数据,较少挖掘科技奖项数据,尤其是区域开放协同案例研究。为此,本研究以2009~2019年四川省科技进步奖为数据源,通过文本挖掘,利用Ucinet软件,运用创新单元间合作(包括四川21 个市州间合作及与省外城市合作)表征四川开放创新,政府、企业、高校、研究机构、医院等创新主体间合作表征协同创新,即用不同创新单元间各创新主体间的多边合作反映区域开放协同创新情况,分析四川开放协同创新主体、单元的现状和特征,探索区域开放协同创新网络的演变,拓展区域协同创新发展模式。研究结果以期丰富开放协同创新理论,为提升四川区域创新活力和水平、深入实施创新驱动发展战略、推进高质量发展提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

社会网络分析法(Social Network Analysis,SNA)是一种网络分析工具,它能清晰地观察社会网络中行为主体之间的互动关系及其合作网络的结构特征[16]。中心度是度量整个网络中心化程度的重要指标,在社会网络中,处于中心位置的行为主体更易获得资源和信息,拥有更大的权力和对其他行为主体更强的影响力[17]。网络中心度又可以分为点度中心度、接近中心度和中间中心度[18],参考已有研究,本研究选择点度中心度反映开放协同创新网络中创新单元的中心性,并利用Ucinet 软件进行网络结构指标的特征和可视化分析。

点度中心度表示网络结构中特定行为主体所凝聚的关系数量,表征节点连接程度,行为主体所凝聚的关系数量越多,其中心性越高。在开放协同创新网络中,表示与该创新单元产生协同创新合作关系的单位数量,中心度越高表示该创新单元在网络中越重要、影响越大,数量最多的创新单元则为网络中心。

式中:aij表示创新单元之间合作邻接矩阵,有科技创新合作则赋值为1,无则赋值为0。

1.2 数据来源

科学技术进步奖是对区域推动科技进步的创新主体给予的一种奖励,涵盖了区域具有代表性且有影响力的重大科技创新成果,全面反映了地区科技创新水平和科技攻关能力。本研究以四川省科技厅公布的2009~2019年四川省科技进步奖奖励项目名录为数据源,按照项目名称、奖励等级、完成单位(创新主体)、合作城市(创新单元)、开放协同创新类型进行信息挖掘与分类处理,项目不包含仅一个完成单位且一个创新单元的奖项。其中完成单位分为高校(学)、企业(产)、政府(政)、研究机构(研)、医院(医)5类,创新单元包括四川省内外市州。其中开放协同创新类型为政产学研医五类创新主体间的多边合作。

2 四川开放协同创新演变分析

2.1 创新主体

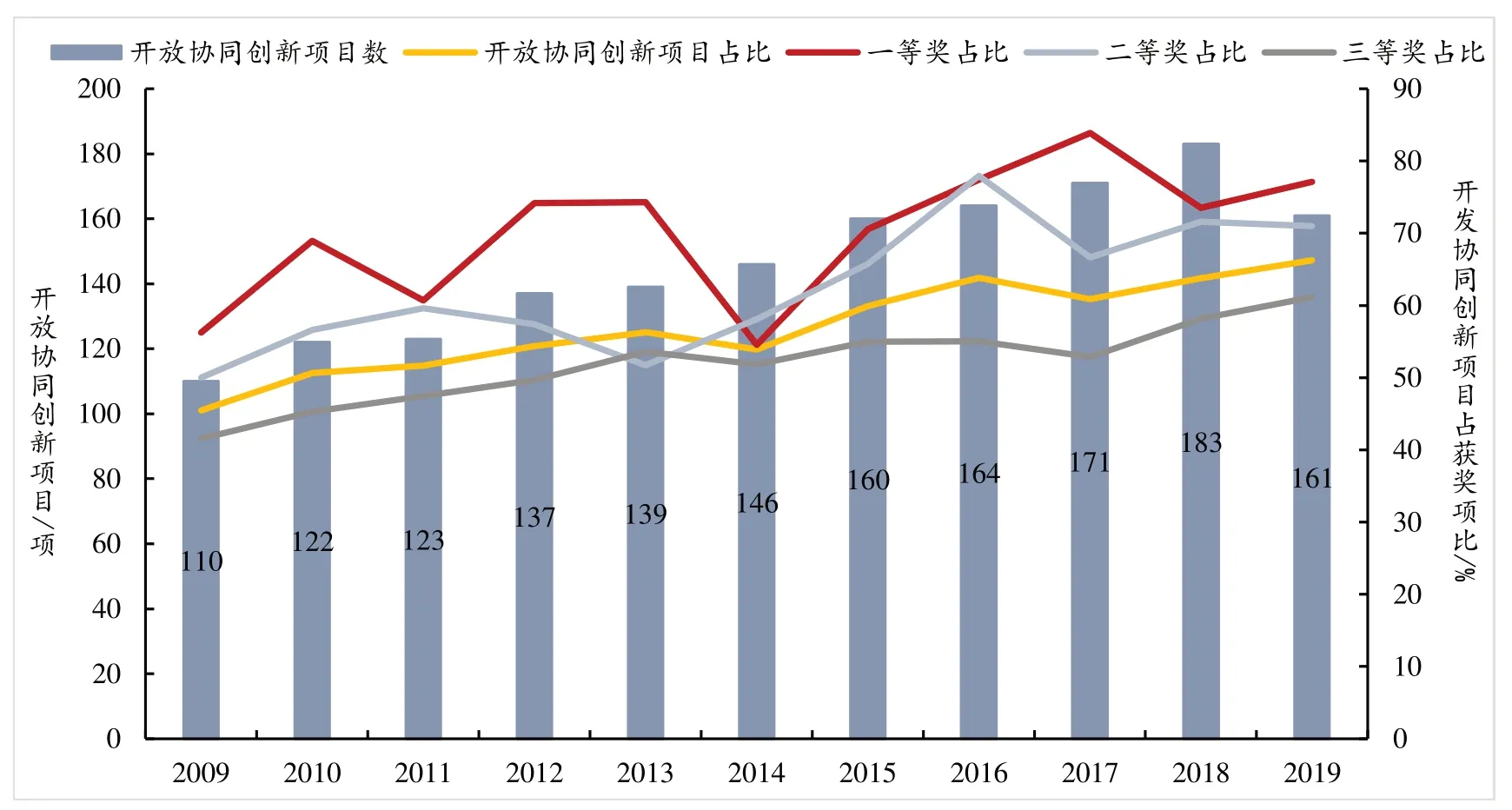

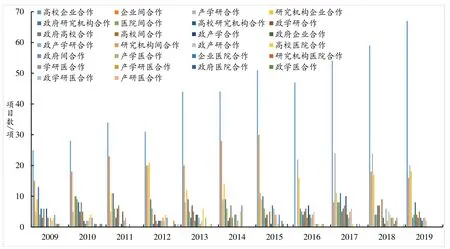

就开放协同创新项目来看,2009-2019年四川开放协同项目数总体呈上升趋势,由2009年的110 项上升至2019年的161 项,增长率高达46.5%;同时四川省开放协同创新项目在其科技进步奖中占比也呈现较好的发展态势,占比由2009年的45.45% 增长至2019年的66.26%,其中2010年突破50%、2016年超过了60%。就奖励结构来看,开放协同创新项目中一等奖的占比最高,由2009年的56.25%上升至2019年的77.14%,年均占比高达70.14%;其次为二等奖占比,由2009年的50%波动上升至2019年的71.01%,2016年高达77.94%;三等奖占比呈较平稳增长趋势,由2009年的41.56%上升至2019年的61.15%。总的来看,四川开放协同创新总体发展态势良好,项目数不断增多,而且科技进步奖奖励级别与开放协同创新呈正相关,即奖励级别越高,开放协同创新特征越明显,侧面反映了促进重大科技成果产出需要加强开放协同创新。(图1)

图1 四川省2009~2019年开放协同创新项目总体发展趋势

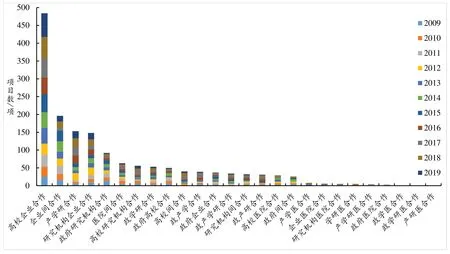

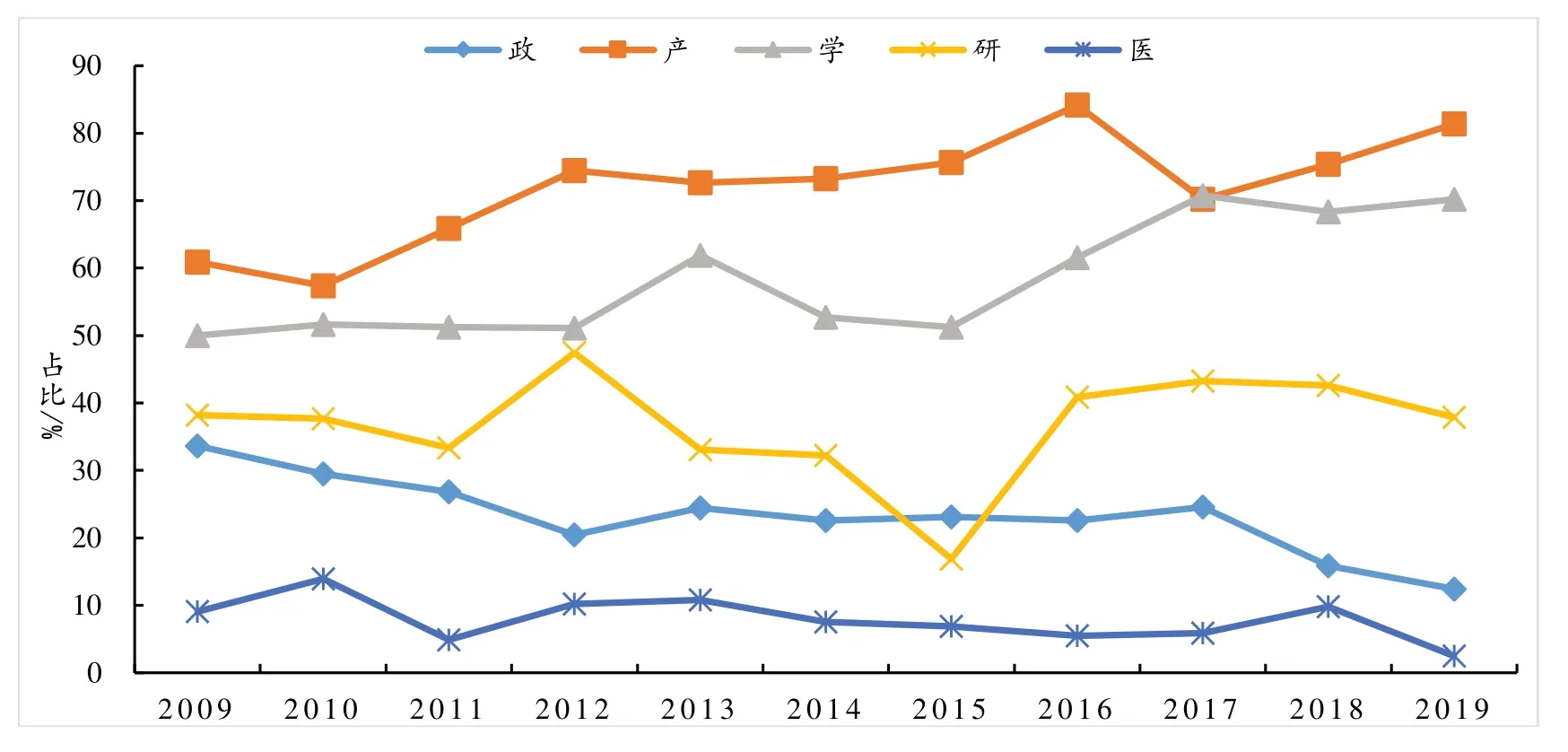

就创新主体来看,科技创新主体日益多元化,四川省开放协同创新有政府、企业、高校、研究机构、医院5大主体,而不同主体间的互动、多边合作正在逐步加强,协同创新类型不断增多。2009~2019年协同创新项目中排名前5 的协同创新类型依次为高校企业合作、企业间合作、产学研合作、研究机构企业合作、政府研究机构合作,累计合作项目数占据开放协同创新项目的50%以上。其中高校企业合作项目最多,累计数量高达484项,远高于其它主体间的合作;其次为企业间合作,累计为196项;排名第3的为产学研合作,累计为153项,与排名第4 的研究机构企业合作项目差距较小,仅领先5 项;而政学医合作、政学研医合作、产研医合作项目最少,分别为1 项。就演变趋势来看,2009~2019年各主体间合作创新呈现多元化,而且大多数主体间合作呈波动上升趋势。其中高校企业合作保持明显的领先优势,且呈现较好发展态势,合作项目由2009年的25 项上升至2019年的67 项;企业间合作项目呈现先增后降状态,由2009年的15 项增长至2015年的30 项,然后降至2019年的16项;产学研合作、研究机构企业合作均呈较好的增长趋势,分别由2009年的5、9 项增长至2019年的20、18 项;而政府高校、政府研究机构合作则表现为下降趋势。总的来看,高校企业合作、产学研合作、研究机构企业合作在项目数量和发展趋势方面均呈现较好的发展趋势,而政府参与的协同创新项目增长总体呈放缓状态,同时医院参与的协同创新项目虽然较少,但其与其他创新主体的合作不断加强。(图2、图3)

图2 四川省2009~2019年各创新主体协同创新情况

图3 四川省2009~2019年各创新主体协同创新演变趋势

2009~2019年各创新主体主导或参与的协同创新项目数量由高到低依次为企业、高校、研究机构、政府、医院,占项目总数比重的年均值分别为71.93%、58.24%、36.68%、23.27%、7.91%。其中企业在四川开放协同创新中的主导作用不断增强,企业主导或参与的协同创新项目不断增长,占项目总数的比重由2009年的60.91%波动上升至2019年的81.37%;其次为高校,其主导或参与的协同创新项目占比由2009年的50%上升至2019年的70.19%;研究机构主导或参与的项目年度波动较大,占项目总数的比重由2009年的38.18%下降至2015年的16.88%再上升至2019年的37.89%;政府主导或参与的项目总体呈下降趋势,占比由2009年的33.64%下降至12.42%;医院主导或参与的协同创新项目占项目总数的比重,相对波动较小,基本在10%以内。总之,在四川开放协同创新中企业的主导作用不断凸显,主要有成飞集团、攀钢集团、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、四川电力公司、中铁二局集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司等;高校仅次于企业,同样发挥了较好的作用,有电子科技大学、四川大学、四川农业大学、西南交通大学、西南石油大学、成都信息工程大学等;研究机构在四川开放协同创新中也发挥了重要作用,主要有中科院成都分院、中国工程物理研究院、四川省农科院、清华四川能源互联网研究院、四川林科院、四川省环科院等;政府在区域协同创新中的主导作用越来越弱,反映了在区域创新体系中政府职能不断向服务型转变;医院参与的协同创新项目虽然较少,但在四川开放协同创新中扮演了重要角色,通过与其他主体合作,不仅推动了医院创新发展、提升了行业影响力,还在区域技术突破乃至创新中发挥了重要作用,如华西医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院等。(图4)

图4 2009~2019年四川省开放协同创新主体发展趋势

2.2 创新单元

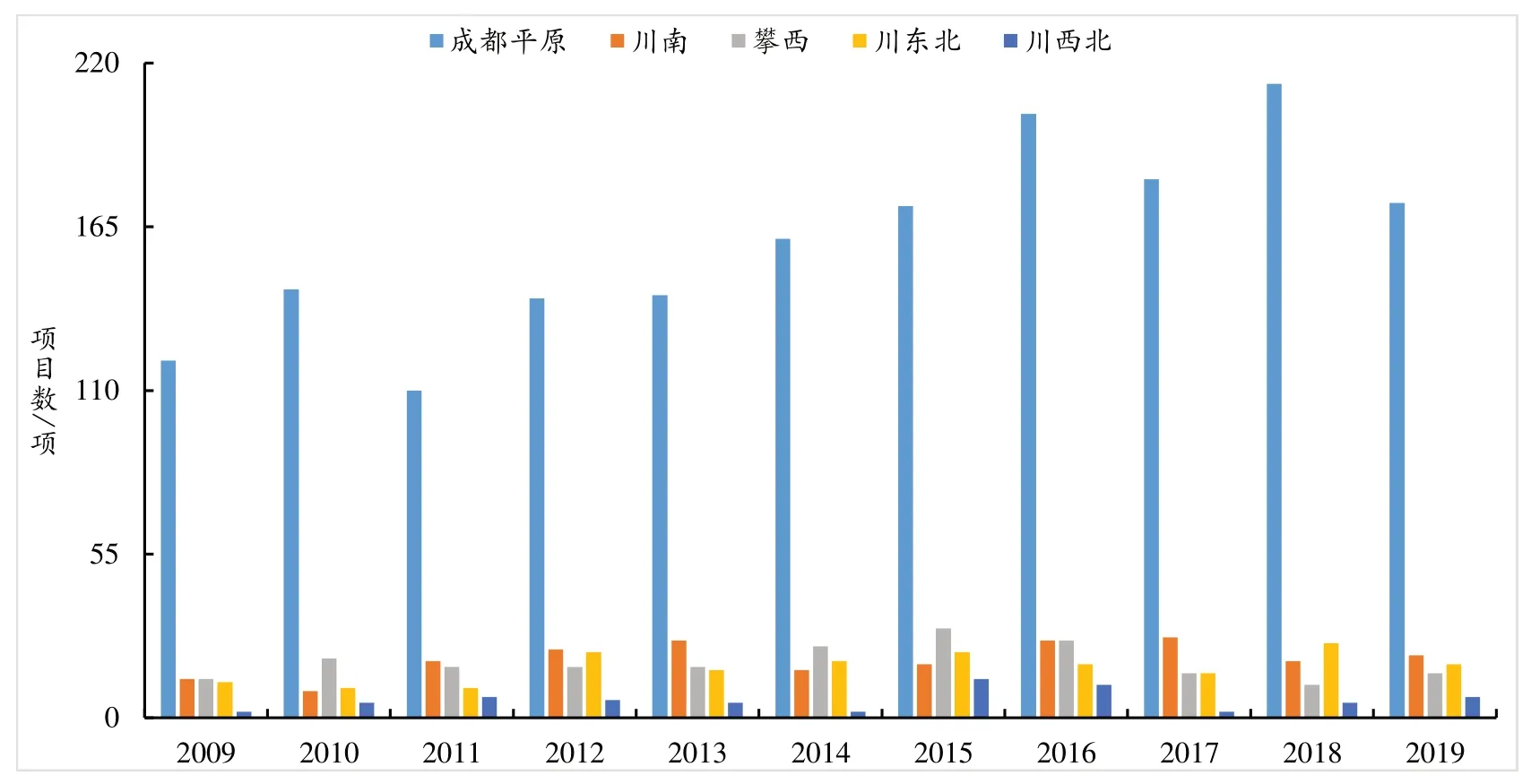

四川省内21个市州的开放协同创新空间不均衡,区域差异较大。成都在四川开放协同创新中占据重要地位,2009~2019年成都主导或参与的协同创新项目高达1417项,在全省占比达到87.69%,遥遥领先于其余市州,凸显“极核”特点,这与成都的本底条件和发展潜力密切相关,成都作为四川省省会,经济发展水平较高,产业体系不断优化,资金、人才、创新平台、服务中介机构、企业等创新要素不断集聚,同时对周边城市产生“虹吸效应”。其次为绵阳,绵阳作为中国唯一科技城,依托当地的中国工程物理研究院、西南科技大学积极开展协同创新,项目总数为136 项,占比为8.42%。攀枝花主导或参与的协同创新项目数仅次于绵阳,累计为115项,占比为7.12%,与当地的企业尤其是攀钢集团密切相关。巴中、资阳主导或参与的开放协同创新项目较少,数量均不足20 项,占比均不足1%。总之,成都作为四川开放协同创新中心,相较其余市州具有明显的领先优势,主要在于成都创新要素集聚,而绵阳的科技创新与科技城建设同步,攀枝花的经济和创新均离不开攀钢集团的支撑。与之相反,先进产业、龙头企业、高校、研究机构相对缺乏的市州,在区域开放协同创新中的参与度则较低。(图5)

图5 四川省2009~2019年各城市开放协同创新情况

从5 大经济区来看,成都平原经济区的开放协同创新项目遥遥领先于其余经济区,且呈现较好发展态势,2000~2019年每年开放协同创新项目数基本在100 项以上,主要得益于成德绵,其作为四川全面创新改革试验先行区,创新能力不断增强,但值得注意的是内部发展差异依旧很大,比如资阳排在最后,可见成德绵的虹吸效应要大于其辐射带动作用。川南经济区的开放协同创新项目仅次于成都平原,年均有20项,区域内的宜宾、泸州在四川创新中一直占据重要地位,这与良好的智能制造、食品饮料、能源化工等产业基础以及龙头企业带动密切相关,而内江则相对较弱。攀西经济区开放协同创新项目处于第3,其中攀枝花市的经济水平和创新能力在四川处于前列,主要受到攀钢集团的驱动,而攀枝花对凉山起到了一定辐射作用,并且凉山作为攀西战略资源创新开发试验区的核心区域,在钒钛、稀土和稀贵金属等战略资源的综合开发利用上已形成一批骨干企业和重点产品,在资源勘探、科学开发、技术攻关等科技创新方面取得较大进展[19]。川东北经济区开放协同创新水平相对较低,主要在于经济实力较弱,且缺乏一流高校、研究机构、龙头企业等创新主体和创新平台,但近年川东北创新发展态势良好,2017年后川东北的开放协同创新项目要多于攀西地区。川西北的开放协同创新水平相对最弱,2009~2019年年均开放协同创新项目不足10 项,推动民族地区创新发展、与内地创新协同发展的任务艰巨[20]。(图6)

图6 四川省2009~2019年各区域开放协同创新情况

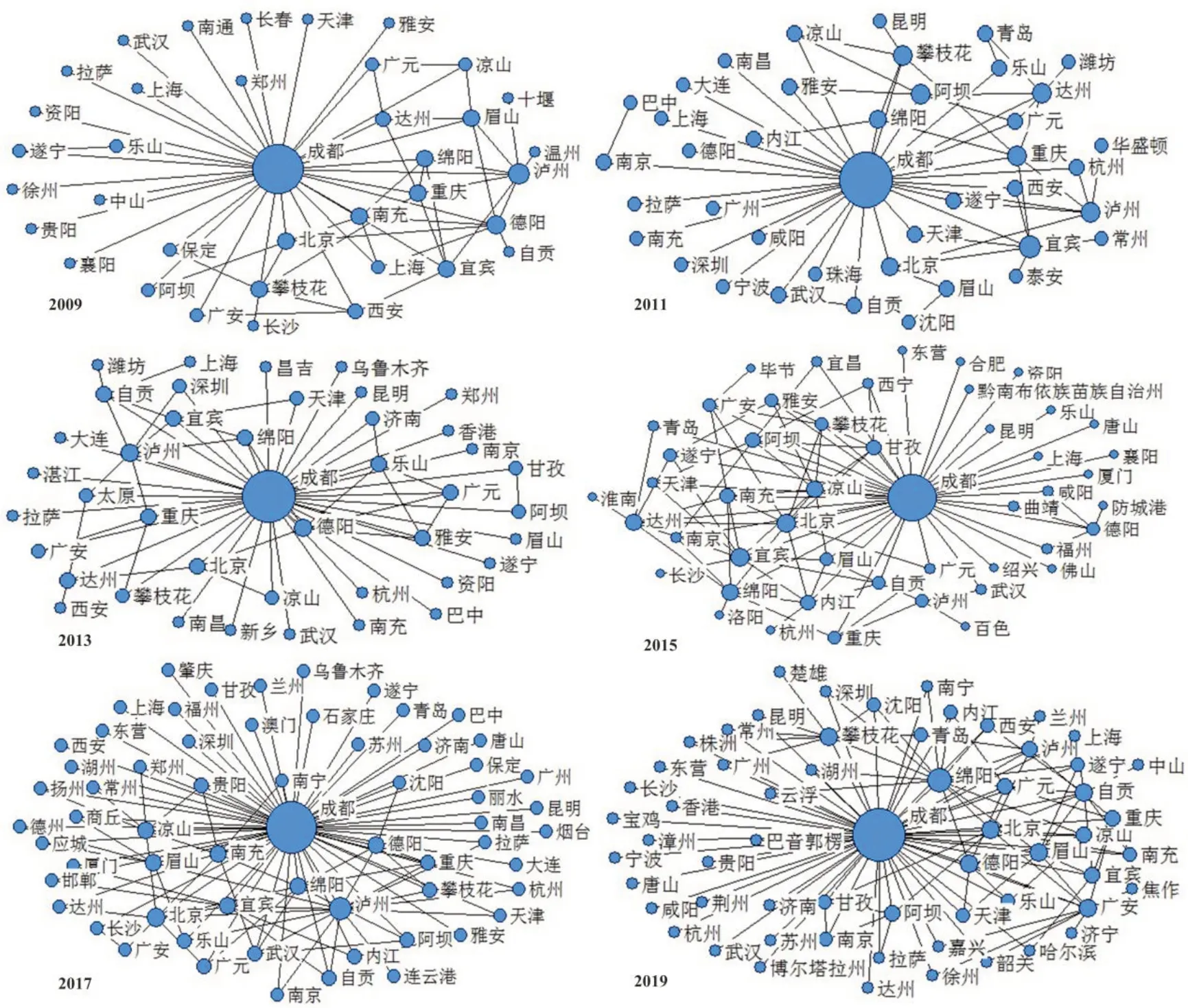

2.2 创新网络

从四川省科学技术奖励中的区域合作来看,初步形成了四川省、各经济区市(州)间“大小”的开放协同创新网络。四川初步形成了以成都为核心的区域开放协同创新网络,其中成都不仅与其余20 个市(州)均有合作,还与省外较多城市建立科技合作关系。五大经济区在整个创新网络中的中心度差异明显,由高到低依次为成都平原、川南、攀西、川东北、川西北经济区。其中成都平原经济区内部各城市以成都为核心形成了较为紧密的合作网络,川南经济区合作网络初步形成,其余经济区内市(州)科技创新合作还不够紧密。此外,市(州)间的开放协同创新网络不局限与川内,还与省外相关城市开展了较多合作,共同推进科技创新,协同创新的主体主要是当地的企业、高校,省外合作较多的城市为北京、重庆。值得一提的是,川渝之间较为紧密的开放协同创新也为成渝建设国家重要科技创新中心奠定了一定基础。

就网络演变来看,2009~2019年四川开放协同创新网络越来越明显,且创新单元、次级网络中心呈现动态变换特征。2009年跨区域(省内外)科技合作市州超过5个的有成都、德阳、泸州,其中成都与16个省外城市有创新合作。2011年年跨区域(省内外)科技合作市州超过5个的有成都、宜宾、泸州,其中成都与16个省外城市有创新合作。2013年跨区域(省内外)科技合作市州超过5个的有成都、德阳、泸州,其中成都与19个省外城市有创新合作。2015年跨区域(省内外)科技合作市州超过5个的有成都、绵阳、宜宾、阿坝、甘孜、凉山、南充,其中成都与21 个省外城市有创新合作。2017年跨区域(省内外)科技合作市州超过5 个的有成都、绵阳、德阳、宜宾、泸州、眉山、凉山、南充,其中成都与41 个省外城市有创新合作。2019年跨区域(省内外)科技合作市州超过5个的有成都、绵阳、德阳、攀枝花、泸州、自贡、眉山、广安,其中成都与37个省外城市有创新合作。

成都长期保持区域开放协同创新的网络中心地位,中心度遥遥领先于其余城市,且网络中心度不断增强,创新实力雄厚,而次级网络中心则动态变化。次级网络中心2009年为泸州、德阳、攀枝花,2011年为泸州、宜宾、达州,2013年为泸州、德阳、宜宾、乐山,2015年为宜宾、攀枝花、绵阳、达州,2017年为泸州、绵阳、宜宾、南充、凉山,2019年为绵阳、广安、宜宾、攀枝花。可见四川开放协同创新网络次级中心主要分布在成都平原、川南、攀西和川东北经济区,川西北相对较弱,这与区域资源特色、产业体系和创新要素差异密切相关。四川开放协同创新网络越来越复杂,创新单元日益多元化,除了省内各市州多边合作不断加强外,各市州扩大对外开放,强化与省外城市的协同创新合作。四川与省外开放协同创新的城市数量由2009年的19 个增长至2019年42 个,其中北京、重庆、武汉、西安、南京是各市州合作较多的城市,这与当地较高的创新水平和丰富的创新要素相关,总体上四川开放协同创新水平正在逐步提高,创新系统不断优化。(图7)

图7 四川省2009~2019年各城市开放协同创新网络演变

3 结论与启示

3.1 结论

本研究以2009~2019年四川省科技进步奖为数据源,以创新主体、创新单元、创新网络进为研究对象,对四川开放协同创新演变进行分析,主要得到以下结论:

四川科技创新中开放协同创新特征越来越明显,而且科技进步奖中奖励级别与开放协同创新呈正相关。从创新主体来看,四川省开放协同创新有政府、企业、高校、研究机构、医院这5 大主体,2009~2019年各创新主体主导或参与的开放协同创新项目数量由高到低依次为企业、高校、研究机构、政府、医院。不同主体间的互动、多边合作正在逐步加强,其中高校企业合作、产学研合作、研究机构企业合作的项目数和发展趋势均呈较好态势,政府参与的协同创新项目增长总体呈放缓状态,医院参与的协同创新项目虽然较少,但其在区域创新体系中仍然占据重要地位。

从创新单元来看,四川省内21个市州的开放协同创新空间不均衡,区域差异较大。成都作为四川开放协同创新中心,相较其余市州具有明显的领先优势,主要在于成都集聚创新要素,而绵阳的科技创新与科技城建设同步,攀枝花的创新发展离不开攀钢集团的支撑。与之相反,先进产业、龙头企业、高校、研究机构相对缺乏的市州在区域开放协同创新中的参与度则较弱,如巴中、资阳。2009~2019年开放协同创新项目由多到少依次为成都平原、川南、攀西、川东北、川西北经济区。其中成都平原经济区的开放协同创新项目遥遥领先于其余经济区,且呈现较好发展态势,但其内部发展差异依旧很大,可见成德绵的辐射带动作用有待加强。川南经济区的宜宾、泸州在四川创新中一直占据重要地位,这与良好的产业基础密切相关,而内江则相对较弱。攀西经济区的攀枝花市受攀钢集团的支撑,其经济水平和创新能力在四川处于前列,并对凉山起到了一定辐射作用。川东北经济区开放协同创新水平相对较弱,但近年发展态势良好,而川西北的开放协同创新水平相对最弱。

从创新网络来看,在全省市(州)间、经济区内部初步形成了“大小”的开放协同创新网络。四川初步形成了以成都为核心的区域开放协同创新网络,该网络内的创新单元不局限于川内,还覆盖了省外相关城市,共同推进科技创新。五大经济区在整个创新网络中的中心度差异明显,由高到低依次为成都平原、川南、攀西、川东北、川西北经济区,其中成都平原经济区内部各城市以成都为核心形成了较为紧密的合作网络,川南经济区合作网络初步形成,其余经济区内市(州)科技创新合作还不够紧密。2009~2019年四川开放协同创新网络越来越明显,且创新单元、次级网络中心呈现动态变换特征。成都长期保持区域开放协同创新的网络中心地位,其中心度远高于其余城市且不断提高;次级网络中心则动态变化,由2009年的泸州、德阳、攀枝花演变至2019年的绵阳、广安、宜宾、攀枝花,主要分布于成都平原、川南、攀西和川东北经济区。此外,创新网络越来越复杂,创新单元日益多元化,除了省内各市州多边合作不断加强外,各市州还强化与省外城市的协同创新合作。

3.2 启示

统筹规划布局多个区域创新中心。针对四川开放协同创新网络表现为“核心(成都)-边缘”格局,通过规划建设区域创新中心,弥合地区间科技差异,促进创新乃至经济较为均衡发展。一是依托四川省“一干多支、五区协同”区域新格局,立足创新本底和资源禀赋,布局建设多个区域创新中心,充分发挥其对区域创新发展的引领辐射带动作用。二是各个创新中心结合区域实际,依托成渝地区双城经济圈建设以及四川“5+1”现代产业体系构建,推进特色领域创新发展,重点化、差异化打造区域产业集群,集聚创新要素资源,通过产业集聚、知识外溢、技术溢出等方式进而形成特色创新集群,发挥其集聚效应和外溢效应,为四川发展提供“创新集群动能”。同时,以创新中心为链接点,加强经济区内城市间的创新合作;以创新中心为核心,推进各经济区间的创新合作,从而缓解乃至逐步解决科技创新领域“贫富差距”问题。

优化区域开放协同创新网络。在四川初步形成的开放协同创新网络的基础上,通过成德绵协同创新经济带、区域创新中心建设,加强政产学研用合作,逐步优化区域开放协同创新网络。一是以成渝打造科技创新中心为契机,推进成德绵协同创新经济带建设,发挥其服务四川科技创新的引擎作用。二是依托区域创新中心建设,构建各经济区创新网络和四川省创新网络,即“小核心、大网络”。三是依托四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学等高校,攀钢集团、成都飞机工业(集团)有限责任公司等企业,中科院成都分院、中国核心动力研究院、四川省农业科学院、四川省林业科学院等研究机构,四川大学华西医院、四川省人民医院等医疗机构,构建政产学研用协同创新的基础研究合作网络、技术创新合作网络。四是鼓励各市州积极与省外城市尤其是重庆加强科技创新合作,扩大开放协同创新网络的同时,充分利用全国乃至全球的创新资源服务四川创新发展,推动成渝科创中心建设,并提高区域开放协同创新网络的辐射范围。

构建良好创新生态系统。以成渝科创中心建设契机,通过优化制度环境和产学研合作机制,集聚创新要素尤其是人才,逐步构建优良的创新生态系统,打造四川开放协同创新共同体。一是构建良好的制度环境,成立四川省开放协同创新管理和决策机构,理顺各级政府的协同创新联动机制,优化企业创新环境,完善知识产权保护体系,强化市场导向的成果转化激励政策,支持跨区域的创新中介组织、创新协同服务平台发展和建设。二是加强对企业、高等院校、科研机构、金融机构、中介服务机构、医院等创新主体的培育和支持,促进创新主体间的深度交流与合作,建立范围更大、层次更高的产学研联盟。三是以成都为核心在全球范围内吸引、集聚包括人才、技术、资本、知识等优质资源,强化创新要素市场建设,促进创新资源自主聚合。四是打造电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、数字经济六大人才群落,改进高层次创新人才引进和分类评价制度,建立跨区域的人才培养、供给、流动机制。构建以创新中心、创新集群为聚点,以开放协同创新网络为链接,以创新要素的自由流动为主要特征的开放动态区域创新生态系统。

强化企业创新主体地位。企业在四川开放协同创新网络长期发挥主导作用,未来还应积极采取措施强化企业创新主体地位。一是积极引进和培育创新型企业,推进高新技术企业在区域内集聚,促进相关产业提质增效的同时,提高区域自主创新能力。二是鼓励企业加大研发投入,同时建立健全激励企业创新机制,包括税收奖补、研发补贴、股权及分红激励等。三是着力搭建企业开展开放协同创新良好平台,完善政产学研医深度融合的技术创新体系,推进省内外科技成果在川转移转化。