投资失衡的测度及影响因素研究

蔡 曦 张金朵

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430000)

一、引言及文献综述

经济发展的过程中伴随着总量的增长和产业结构转型,结构主义认为经济资源在结构转型的过程中从配置效率较低的部门转移到配置效率高的部门能够推动资源配置效率和劳动生产率的提高,从而促进经济实现长期增长(Lewis,1954)。然而,中国经济中长期存在的体制性障碍和“市场失灵”阻碍了投资的有效配置,使得资本等生产要素长期配置于生产率较低的部门,造成投资潮涌和资本错配等问题,上述结构性问题又进一步给实体经济带来较严重的产能过剩和供给结构失衡(林毅夫等,2010;余东华和吕逸楠,2015)。在传统的依靠要素投入的发展模式难以为继、宏观经济迈入结构性减速发展阶段,如何降低投资错配,提高资源配置效率,促进经济持续高质量发展是一个重要问题。

2008 年美国次贷危机席卷全球,为了平缓下行的经济周期,中国及世界多个国家普遍采取了以货币政策和财政政策为代表的总量型需求管理政策。总量型政策虽然使得各经济体暂时避免陷入萧条,但却进一步加剧结构扭曲和资源错配现象,使得经济产生了诸如产能过剩等严重的结构性问题。部分文献研究投资失衡形成的原因,由于中国式分权体制下的财政压力和晋升激励,地方政府普遍存在着积极干预的动机,这造成工业偏向性的信贷和投资扩张,从而使得西部地区存在着与其经济发展阶段不匹配的工业资本深化水平,而农业和服务业的资本积累水平不足,造成产业结构失衡的现象(黄磊,1996;朱轶和涂斌,2011);陈斌开和陆铭(2016)则认为产业结构失衡和工业资本积累过度现象是由于中国的利率管制,利率管制扭曲了资本价格,导致投资率畸高,并造成资本替代劳动的现象,要素替代过程造成重工业产值的上升和服务业发展滞后。此外,对投资失衡经济效应的文献主要集中于对价格水平和收入差距的影响研究,张日勇(1997)认为投资结构的不合理造成了产业结构和供需结构的失衡,使得经济产生结构性通胀从而对经济增长起到负向作用;唐珏岚(2008)认为投资失衡是拉大区域经济增长差距的重要原因,而与物质资本相配合的人力资本存量达到一定水平的时候,不同地区的经济发展差距才会出现收敛趋势。

在经济发展和结构转型的过程中,投资结构发挥了重要作用,现有的文献主要从投资主体结构和资金来源结构角度出发进行研究。从投资主体结构来看,国有经济和非国有经济有着截然不同的投资范围、投资方法和投资动机,不同经济主体的投资必然也有着差异化的投资效率(刘宇春和景维民,2011);孙双利(2019)发现投资主体结构对居民消费具有异质性影响,私有企业相对于国有企业对居民消费具有更强的促进作用。另一部分文献则将投资主体进一步细分,以区分有限责任公司和外商投资主体,郑群峰(2010)发现民间资本配置效率最高,FDI 资本配置效率次之,国有资本配置效率最低;李艳丽(2010)发现FDI对国内投资产生挤出效应;杨冬梅(2017)发现固定资产投资效率较高的主体为股份有限公司,其次是私营企业,再次是有限责任公司,国有企业最低;鲍海峰(2018)发现政府和国有投资对第一产业投资具有显著影响,政府投资、国有投资和民间投资对第二产业投资具有显著影响,第三产业投资则主要受政府投资影响,并发现投资结构的高级化和合理化对经济增长起到促进作用。也有少量文献对投资的资金来源结构进行研究,陈志楣和谢志华(1994)认为投资主要决策者缺乏监督以及投资资金来源的单一化造成投资膨胀和投资失衡问题。

综合现有关于投资主体结构、资金来源结构和投资失衡相关文献可以发现,从研究方法上看,大部分文献采取统计描述结合规范分析的范式,少量文献采用定量的实证分析范式;从研究内容的分布来看,关于投资失衡的文献相对较多,其次是投资主体结构的文献,关于资金来源结构的文献则较少,目前较少从投资主体结构和资金来源结构的角度对投资失衡进行研究。

本文的主要贡献在于:首先,对投资失衡这一概念进行定义和测度,目前只有少量文献涉及投资失衡,鲜有文献提出度量投资失衡和扭曲程度的成熟指标,本文在产业结构的库兹涅茨曲线的基础上,归纳得出投资结构的库兹涅茨曲线,并在此基础上对各地区投资失衡的指标进行构建和测度;其次,本文的研究具有一定的理论和政策意义,虽然有部分文献研究投资失衡的经济效应或影响因素,但鲜有文献对投资失衡的影响因素进行系统性分析,本文对影响投资失衡的因素进行全面分析,为调整优化投资结构、提升资源配置效率、实现经济高质量发展提供理论基础,也为现实中旨在改善供给结构的供给侧改革提供政策依据。

二、投资失衡的度量及其特征

(一)投资失衡的定义和测度

伴随着发展中国家的经济增长,产业结构与经济增长间体现出库兹涅茨事实的关系(西蒙·库兹涅茨,2009)。在落后国家工业化和后工业化时期,工业产值占比会随着经济增长呈现出先上升后下降的倒“U”型关系;与此同时,农业产值占比会随着工业化进程不断降低,服务业产值占比在经济发展的过程中则不断提高(Herrendorf et al.,2014)。资本投资是形成产能过程中重要的生产要素来源,资本的产业结构趋势变化在现代经济增长和结构转型中发挥着重要作用。从总量产出的构成来看,产业结构由各部门增加值的相对比率所决定,而在结构转型的过程中,各产业增加值的比重则由部门间资本投资的变化决定(西蒙·库兹涅茨,1989;Guo et al.,2021)。产业结构的库兹涅茨曲线表明,以工业增加值份额与服务业增加值份额度量的产业结构指标与经济发展水平呈现倒“U”型关系(赵秋运和林志帆,2015)。作为形成产能过程中的重要生产要素,工业投资与服务业投资之比也会在结构转型的过程中呈现出先上升后下降的倒“U”型关系。

投资在经济发展的不同阶段、不同部门中的配置比率具有一定规律,违背这些规律会给经济带来投资结构失衡的问题。本文参考赵秋运和林志帆(2015)对产业结构扭曲指标的定义和测度,在投资结构的库兹涅茨曲线的基础上,对投资失衡的指标进行构建和测度。图1 展示了投资结构与经济增长间的散点图和拟合曲线,图中的曲线表明投资结构与经济增长间存在着先上升后下降的倒“U”型关系,这说明与产业结构的库兹涅茨曲线类似,投资结构在经济发展的演变过程中也遵循着库兹涅茨曲线的规律。

图1 投资结构与经济增长散点图

在产业结构的库兹涅茨曲线的基础上构建投资结构的库兹涅兹曲线,对投资结构与经济增长间的关系构建模型并进行参数估计,如公式(1)和公式(2)所示。

其中,invstru表示投资结构变量,采用各地区工业固定资产投资与服务业固定资产投资之比表示;lngdp表示经济发展水平变量,采用地区人均生产总值的对数值表示;μi表示地区固定效应,εit则为模型的随机误差项。通过省份固定效应控制个体异质性,运用模型的残差进行度量,随着各地区的经济发展,实际投资结构与合意投资结构间的差距,残差越大表明实际投资结构越偏向于工业,说明该地区的投资结构呈现工业偏向;残差越小表明实际投资结构偏向于服务业,该地区的投资结构存在服务业偏向。

对(1)式中待估系数进行估计后,得到(2)式中的β1和β2的t统计量分别为9.90和-9.69,估计系数均在1%的统计水平下显著,通过(2)式中的估计系数和解释变量的数据可以对各地区投资结构的正常值进行估计。

在对投资结构的正常值进行估计以后,(3)式则通过投资结构的真实值与(2)式计算出的投资结构的正常值的差值表示各地区实际投资结构与合意投资结构之间的差距。distort度量了包含扭曲方向的投资失衡变量,当distort大于0时,表明实际的投资结构大于正常的投资结构,该地区的投资结构更偏向于工业;当distort小于0时,表明实际的投资结构小于正常的投资结构,该地区的投资结构更偏向于服务业。(4)式通过对distort变量取绝对值,去除(3)式计算出的残差的方向,用abs_distort衡量各地区残差的绝对值,即本文所构建的投资失衡幅度指标。

(二)中国各地区投资失衡的测算

1.中国总体投资失衡的测算结果。本文采用各省GDP 占样本中总量GDP 的比率为权重,分别对中国整体和分地区投资失衡程度进行计算,图2为2000—2017 年中国整体上的加权平均投资失衡的示意图。从图中可以发现,2000 年中国的平均投资失衡程度处于较高水平,随后在2001 年达到观测期的峰值后快速下降;这可能是由于20 世纪90 年代末和2000年初的国有企业改制和中国加入WTO后外商直接投资涌入造成的。随后投资失衡程度经历了快速下降,在2005 年前后的投资失衡程度最低。而随着2008 年金融危机到来,货币政策和财政政策等总量型政策的推出,使得投资失衡指数在2010 年前后上升到11 左右并持续上扬,2010—2015 年间则保持着缓慢上升的趋势,2015年后随着供给侧改革的推进,去产能、去库存和去杠杆等结构性改革政策的出台,投资失衡程度则开始呈现出稳定下降的趋势。另外,本文参考国家统计局的区域划分方法对东、中、西部地区的平均投资失衡程度进行计算,相对于全国平均投资失衡程度,2008 年之前各地区的投资失衡程度均呈现比较均衡的下降趋势;2008年之后,西部地区平均投资失衡程度大大超过全国平均投资失衡程度,中部地区的平均投资失衡程度远低于全国平均投资失衡程度,东部地区的平均投资失衡程度则与全国平均投资失衡程度基本保持一致。这说明政府为了应对2008年金融危机出台的总量型政策对受到金融危机冲击严重的东部地区作用不明显,反而使得西部地区投资结构失衡程度恶化,出现投资过度和投资效率低下等问题。

图2 中国各地区投资失衡均值示意图(2000—2017年)

2.区域投资失衡程度的差异。本文还进一步对中国各省份2000—2017年投资失衡的时间趋势进行计算。研究发现投资失衡程度在观测期内相对比较平稳的省份有上海、云南、北京、四川、天津、广东、浙江、湖北、湖南、福建、辽宁、重庆、陕西和黑龙江,稳中上升的有海南、甘肃和贵州,稳中下降的有吉林、江西、河北和河南,剧烈波动的有内蒙古、宁夏、安徽、山东、山西、广西、新疆、江苏和青海。综合来看,中、东部地区和沿海省份的投资失衡程度相对平稳;由于受到2008 年全球金融危机后去杠杆、去库存和供给侧改革政策的影响,西部地区、资源产业型省份和产业结构较为单一的省份投资失衡的波动幅度则相对较为剧烈。

表1 报告了2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2017年中国各省份的投资失衡指数。从表中可以发现,2000 年中国投资失衡较为严重的地区为西南地区,其次是东三省;2005 年随着中国加入WTO,中国经济也逐步融入世界投资和贸易体系,大量FDI的涌入使得投资涌向东南沿海地区,投资失衡程度较高的地区呈现出由西向东、由北向南转移的趋势;2005—2010年期间,由于受到国际金融危机的影响,依赖外资和进出口的南方地区的投资失衡程度相对于北方地区增加较快;2015年,东南沿海和西南地区投资失衡的程度相对较高。从地域上看,投资失衡相对严重的地区在观测期内表现出从西南地区转移到中部地区最后转移到东部地区和西南地区的趋势。

表1 各省份投资失衡的测算结果

三、模型、方法和数据

(一)样本选择与变量来源

由于国家统计局在2017年后对固定资产投资统计制度进行了调整,不再公布分省份三次产业固定资产投资的数据,本文选择2000—2017 年中国省级面板数据作为研究样本对投资失衡的指标进行测算和分析,由于西藏部分数据缺失,在样本中剔除西藏和相关数据缺失的年份,剩下其余30个省份共540个观测值的经济数据。在对投资失衡指标进行测算之后,考虑到接下来进行的回归分析,剔除掉投资主体结构和资金来源结构以及其他经济变量数据缺失年份的观测值,剩下2006—2017年度合计360个观测值。各省份产业固定资产投资的数据来自《中国固定资产投资统计年鉴》,其他所有数据分别来自国家统计局年度数据库和CSMAR 区域经济数据库,所有的数据处理和分析均采用Stata16软件。

(二)模型设定

其中,被解释变量abs_distort表示各地区投资失衡的规模,变量来自上述对投资失衡的测算;解释变量structure则分别表示投资主体结构和资金来源结构,其估计系数β1表示投资结构对投资失衡的影响幅度;控制变量control则控制了其他可能对投资失衡产生影响的经济变量,其估计系数β2表示其他经济因素对投资失衡的影响程度;εit表示模型的随机误差项。

(三)变量选择

在宏观经济的运行过程中,众多经济和非经济因素均会对投资失衡的程度产生影响。总的来说,除了诸如政府行为等宏观层面的因素会对投资失衡造成影响之外,投资过程中,微观方面的投资行为主体和资金来源的差异也可能对投资失衡的程度产生影响。考虑到经济现实中上述可能对投资失衡产生影响的因素,本文将影响投资失衡的因素分为投资过程中资金来源结构、投资主体结构和其他经济因素三个方面因素进行研究。

由于不同资金来源的主体有着不同的风险偏好和投资习惯,投资资金来源方式的差异对投资失衡可能存在影响。本文根据资金来源将总量投资分为国家预算内资金、国内贷款、利用外资和自筹资金四种类型,分别用budget、domestic、outfund和self表示,计算这四种类型的固定资产投资资金来源占全社会固定资产投资总额的比重,以此度量不同的资金来源结构指标。

不同性质的投资主体在经济中发挥着不同作用,其投资目标、逻辑和行为具有差异性,所以投资主体的不同对投资失衡也可能存在异质性影响。本文参考许月丽等(2010)和鄢萍(2012)研究中对投资主体的分类,结合国家统计局的数据,将总量投资按照投资主体的不同可以划分为国有企业、私营企业和外商投资企业三种类型,分别用soe、private和foreign表示。计算上述两种分类方式下不同投资主体的固定资产投资占全社会固定资产投资总额的比重,以此度量不同的投资主体结构指标。

除了上述微观的结构配置方面的因素会对投资失衡产生影响,本文还加入政府规模(gov)、人口增长(poprate)、消费差距(gap)、贸易依存度(trade)和消费规模(consume)这五个方面的经济因素对投资失衡的影响作为控制变量。政府规模变量采用各地区一般预算支出占地区生产总值的比重衡量,人口增长变量采用各地区人口自然增长率衡量,消费差距采用城乡消费水平对比指数衡量,贸易依存度采用各地区进出口总额与地区生产总值比率衡量,消费规模采用最终消费率衡量。

四、投资失衡的影响因素分析

(一)描述性统计与相关系数分析

表2 报告了本文涉及所有变量的观测值、均值、标准差、最大值、最小值、中位数、25分位数和75分位数。从报告的结果中可以发现,投资失衡的最大值为11.780,最小值为10.051,均值为11.04。国家预算内资金的最大值为0.242,最小值为0.006,均值为0.06;国内贷款的最大值为0.339,最小值为0.021,均值为0.14;利用外资的最大值为0.152,均值为0.01;自筹资金的最大值为0.879,最小值为0.287,均值为0.63;资金来源结构的统计描述说明了投资资金主要来源于自筹资金,其次为国内贷款,预算内资金和利用外资占比相对较少。国有企业的最大值为0.573,最小值为0.126,均值为0.32;私营企业的最大值为0.856,最小值为0.358,均值为0.62;外商投资企业的最大值为0.243,最小值为0.001,均值为0.06;投资主体结构的统计描述说明私营企业的投资占比最高,国有企业次之,外商投资企业则相对较少。表3报告了本文主要控制变量间的Pearson 相关系数和Spearman 相关系数,从相关系数矩阵的结果中可以发现,所有控制变量间的相关系数均低于0.5,这说明控制变量间不存在完全多重共线性问题。

表2 描述性统计表

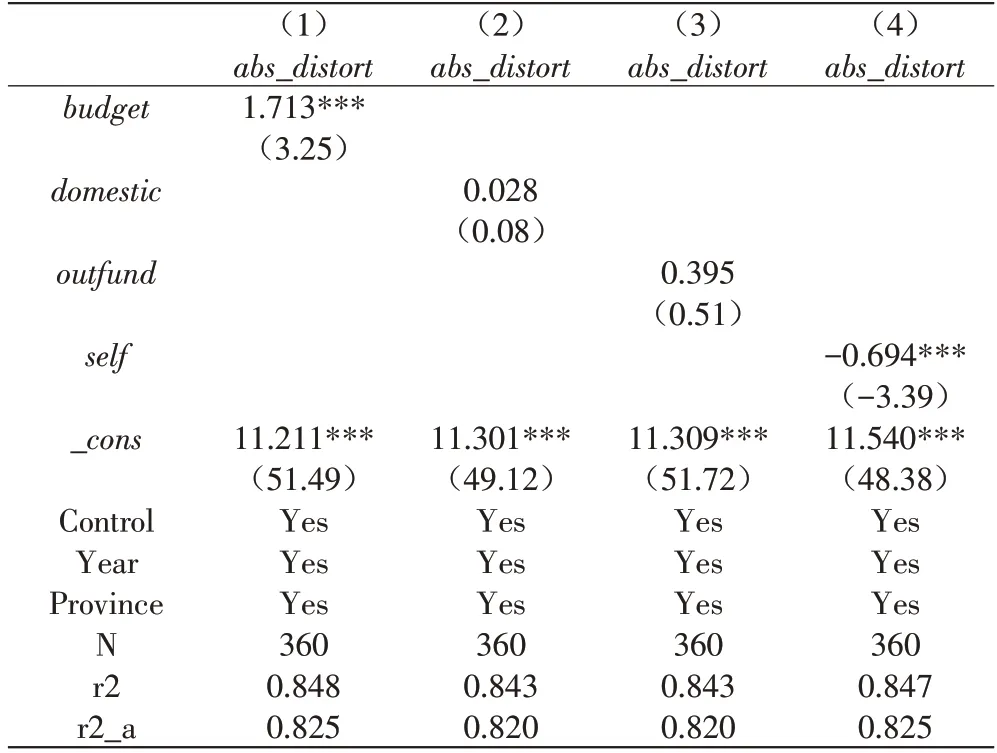

(二)投资资金来源结构对投资失衡的影响

表4 的第(1)至(4)列分别报告了国家预算内资金、国内贷款、利用外资和自筹资金四种投资资金来源结构对投资失衡的影响。从中可以发现,预算内资金和自筹资金的估计系数分别为1.713和-0.694,t统计量分别为3.25 和-3.39,均在1%的统计水平下显著;国内贷款和利用外资的估计系数分别为0.028 和0.395,t统计量分别为0.08和0.51,且均不显著。

表4 投资资金来源结构与投资失衡的回归结果

上述资金来源结构的估计结果表明国内贷款和利用外资对投资失衡的影响不显著;此外,预算内资金占比对投资失衡起到显著正向影响,而自筹资金占比对投资失衡起到显著负向影响。由于预算内资金是政府参与建设的主要资金来源和调控手段(王双正,2012),预算内资金的估计结果说明政府投资效率较低,更容易使宏观经济产生投资失衡问题。而自筹资金通常来自个体、私营等非公有制企业,自筹资金的估计结果说明民营经济投资效率较高,对调整和缓解投资失衡起到积极作用。

(三)投资主体结构对投资失衡的影响

表5的第(1)至(3)列分别报告了国有企业、私营企业和外商投资企业三种投资主体结构对投资失衡的影响。从中可以发现,国有企业、私营企业和外商投资企业的估计系数分别为1.000、-1.157 和1.311,t统计量分别为4.26、-4.97 和3.10,均在1%的统计水平下显著。

表5 投资主体结构与投资失衡的回归结果

投资主体结构对投资失衡的估计结果表明国有投资主体占比对投资失衡起到显著正向的影响,其原因可能在于:一方面,国有投资主体在产品市场上的垄断地位和“内部人控制”使得国有投资主体投资效率较低;另一方面,外商投资主体对投资失衡起到显著正向作用,这说明外商投资主体资源配置效率相对较低,并没有对投资失衡程度起到缓解作用,可能是因为外商投资企业主要集中于产能过剩现象较为严重的劳动密集型产业;此外,私有主体投资占比高的地区投资失衡程度则较低,这说明市场经济中私有投资主体的投资效率相对较高,能够有效缓解投资失衡现象。

五、研究结论

投资作为物质资本这一生产要素的来源,其结构是形成相应产业结构的基础,投资失衡使得生产要素过多地投向配置效率较低的部门,造成资源错配等结构性问题。当发展中经济体处于高速增长阶段时,结构性问题被经济的高速增长所掩盖,生产要素错配造成的福利损失的幅度尚不明显;随着发展中国家跨越“中等收入陷阱”,经济进入结构性减速阶段,资源错配使得经济体的产业结构失衡,造成严重的产能过剩问题。本文测度并分析中国投资失衡的程度和主要影响因素,对合理配置资本以提高投资效率、缓解投资结构错配和失衡、为经济实现转型迈向高质量发展阶段提供理论依据。

文章测算中国各地区的投资失衡程度,并在此基础上基于2006—2017 年的省级面板数据,从投资主体结构、资金来源结构和其他经济因素三个方面全面考察投资失衡的主要影响因素。研究发现:首先,预算内资金、国有部门和外商投资配置对各地区投资失衡起到显著正向影响;其次,自筹资金和私有投资占比的提升显著抑制了投资失衡。此外,本文还进一步考察其他主要经济变量对投资失衡的作用,发现政府规模、贸易开放度和消费规模的增长对投资失衡程度起到显著正向影响,人口增长和消费差距的提高对投资失衡起到显著负向影响。

文章的启示有三点:首先,应该重视区域投资结构的调整和优化,本文对中国区域投资失衡的程度进行测度,结果显示国际金融危机以后中国投资失衡在区域上表现为西南和东南沿海地区相对较为严重,有针对性地对投资错配较严重地区的投资结构进行合理调节,有利于提高中国的整体投资效率。其次,各地区投资失衡水平会受到投资主体结构和资金来源结构的影响,本文的结果表明自筹资金和私有部门投资占比的提升有助于缓解投资失衡,通过调整投资的主体结构和资金来源结构有助于缓解投资失衡和资本错配,促进资源的合理配置。最后,投资失衡使得工业部门资本深化过度,降低投资和资本配置效率,造成产能过剩和产业失衡等问题,降低投资失衡程度有利于优化供给结构,为现实中的供给侧结构性改革提供政策依据。