某特高压变电站基础沉降原因分析及加固设计

贺修安,柴平稳,王丁浩

(1.国网经济技术研究院有限公司,北京 102209; 2.中国地质大学(武汉),湖北 武汉 430074)

我国变电站选址一般位于山区和远离城市的平原地带,地质条件比较复杂,填料工程性质一般较差,地基很容易产生沉降[1]。一旦发生不均匀沉降会影响变电站的稳定性和安全性,造成严重的后果。此外,自然条件和人为因素也会对变电站地基的沉降产生影响[2],例如,降水量的增加可能会导致沉降加剧,施工和设计质量不达标也会使投入运行的变电站出现地基沉降现象。因此,弄清变电站地基沉降的原因,并提出相应的加固处理方法是十分重要的。本文以某特高压变电站的基础沉降案例为背景,分析了沉降原因并提出合理的处理方案,为类似变电站工程的地基处理提供参考。

1 工程概况

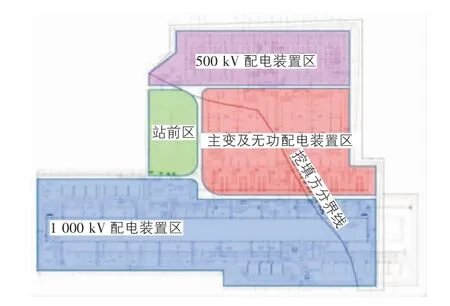

某特高压变电站于2016 年4 月开工建设,2017 年7 月建成投运。站址自然地面标高约为1 099. 0 m ~1 114.5 m。站址北侧及东侧为挖方区,西侧及南侧为填方区。全站平面布置图如图1 所示。1 000 kV 设备基础位于站址南侧填方区,最大填方厚度约6.0 m。填方区建、构筑物基础采用级配碎石换填,基底级配碎石换填与场平土方工程同时进行。该地段场平后地势较为平坦,场平标高为1 105.7 m。主要布置有1 000 kV GIS 设备(户内布置) 、1 000 kV 高压并联电抗器及1 000 kV 构支架、1 000 kV 继电器小室、高抗消防设备间等建(构) 筑物。

图1 全站平面布置图

2018 年2 月,现场发现出线及配套工程GIS 出线套管基础出现不均匀沉降,2018 年8 月,部分1 000 kV GIS 设备出线套管基础和分支母线的沉降差超过设备厂家允许值(25 mm);2019 年11 月出线1、出线2 套管基础再次出现较大沉降,严重威胁设备安全可靠运行。故需要对沉降区的地基进行处理,避免灾害发生,保证变电站的正常安全运行。

2 地基及基础设计方案

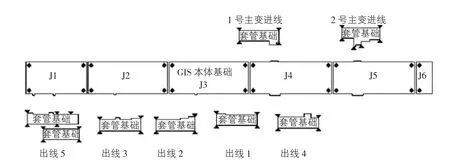

位于填方区的1 000 kV 配电装置及主变区建构筑物采用局部级配碎石换填。对回填级配碎石的要求如下:

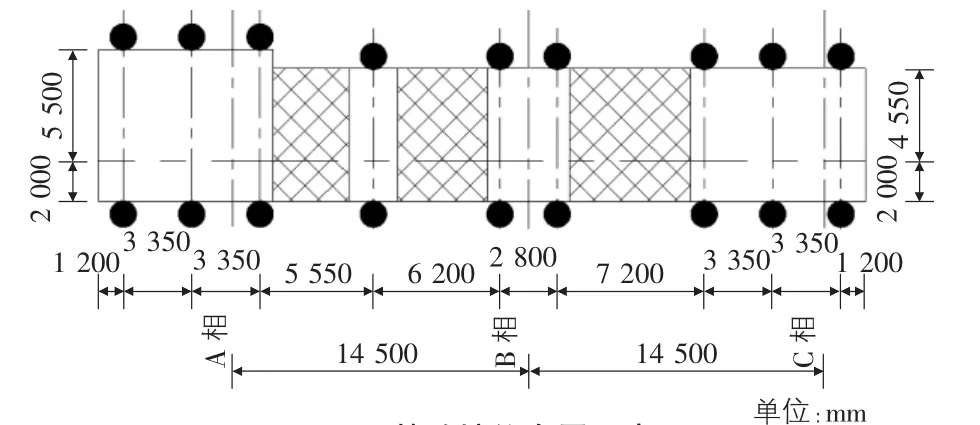

1) 级配碎石配合比详见表1。2) 粗颗粒含量(大于5 mm 的颗粒的质量分数) 60% ~75%,碎石、卵石占全重的30% ~50%,最大粒径不宜大于50 mm,含泥量不大于5%。应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。3) 压实系数不小于0.97,级配碎石的最大干密度应采用现场试验确定且不应小于2.1 t/m3; 压实后承载力不小于180 kPa。1 000 kV GIS 设备基础采用平板式筏形基础+支墩的型式,本体基础与分支母线套管基础独立设置,本体基础之间设置变形缝。1 000 kV GIS 设备基础平面布置详见图2。

图2 1 000 kV GIS 设备基础平面布置图

表1 级配碎石配合比表

3 工程地质勘察

由于1 000 kV 配电装置区沉降较明显,沉降调查岩土工程勘测主要针对1 000 kV 配电装置区开展勘察工作。1 000 kV 配电装置区地层上部为素填土、碎石填土及第四系上更新统冲洪积的粉土、细砂,第四系中更新统冲积成因黏土层。依据地层地质时代、地质成因、岩性及工程特性划分为三大层:第一大层场平填土,上部为粉土素填土,黄褐色,以粉土为主,该层厚度一般为2.7 m ~4.9 m;下部为碎石填土,岩性主要为碎石、角砾及砂土,该层揭露的厚度一般为0.9 m ~3.5 m,层底埋深一般为5.0 m ~6.2 m;第二大层粉土,黄褐色,以中密为主,局部夹粉砂薄。该层揭露的厚度一般为2.6 m ~4.3 m,层底埋深一般为7.5 m ~10.0 m;第三大层黏土,棕红色,以硬塑为主,土质较均匀,该层土具弱膨胀性,揭露厚度为2.0 m ~8.0 m。

本次勘测在3 个钻孔揭露到上层滞水,其含水层为粉土和碎石填土,相对隔水层为黏土,其水位埋深为5.8 m ~8.8 m,相应的标高为1 096.7 m ~1 099.9 m。

4 沉降监测及原因分析

4.1 沉降监测

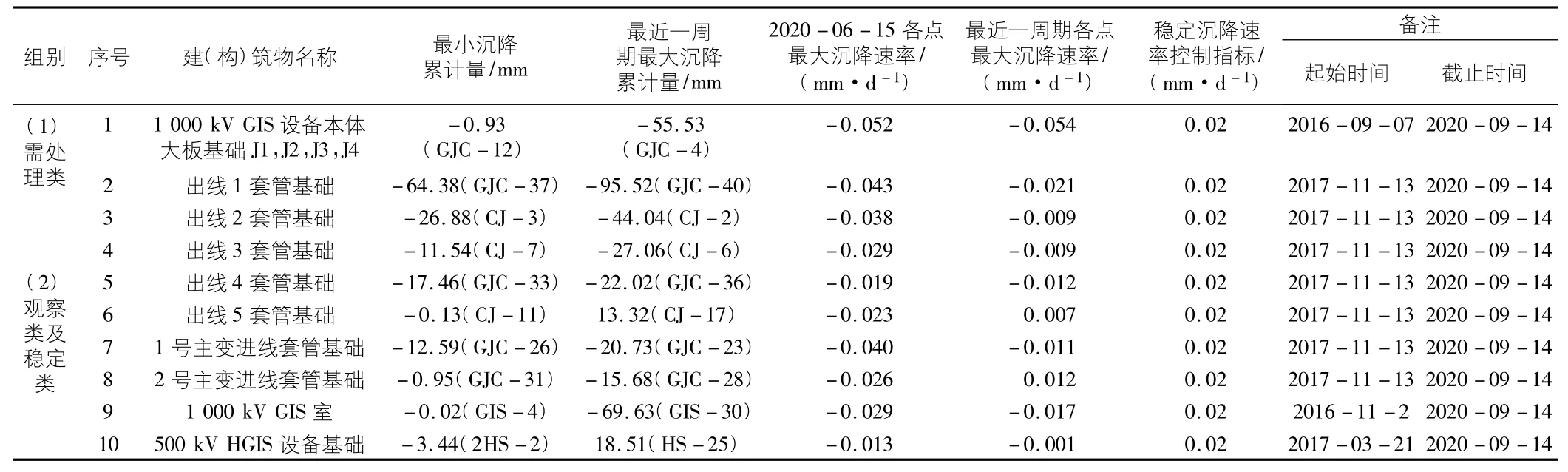

沉降观测从2016 年5 月开始至2020 年9 月,2020 年6 月15 日主要建(构) 筑物(部分)沉降量详见表,根据表2的沉降观测结果可以分为需处理类、观察类和稳定类:

表2 主要建(构)筑物(部分)沉降量统计表

1) 需处理类:1 000 kV GIS 设备本体基础总长度约400 m,共计6 个大板基础(编号J1 ~J6) ,J1,J2,J3,J4 本体基础埋件的 沉降 差分 别为15. 72 mm,33. 9 mm,32.49 mm,15. 99 mm,相邻大板基础之间最大沉降差11.34 mm;出线1、出线2、出线3 套管基础埋件的沉降差分别为30.69 mm,16.94 mm,16.16 mm,与对应户内设备本体基础差异沉降(未考虑设备调整分支母线支架影响) 分别为37.64 mm,15.48 mm,15.56 mm,J1,J2,J3,J4本体基础最大沉降速率已达0.052 mm/d,出线1、出线2、出线3 套管基础最大沉降速率已达0.043 mm/d。上述基础沉降差已超过设备的允许范围值,影响安全运行,需采取措施。

2) 观察类: J5,J6 本体基础埋件的沉降差分别为8.90 mm,5.11 mm;出线4、出线5 套管、1 号、2 号主变进线套管基础埋件的沉降差分别为14.54 mm,13.01 mm,7.04 mm,14.33 mm,与对应户内设备本体基础差异沉降(未考虑设备调整分支母线支架影响) 分别为4.02 mm,17.27 mm,1.93 mm,5.77 mm。上述基础的累计沉降量及沉降差数值不大,沉降差在设备安全运行的允许范围内。因最近一周期最大沉降速率为- 0. 02 mm/d ~-0.04 mm/d,故需继续观测,直至其稳定。另外,最近一周期1 000 kV GIS 室基础差异沉降最大值为20.57 mm,最大沉降速率为-0.029 mm/d,需继续观测。

3) 稳定类:主变、高抗、500 kV 配电装置设备基础及继电器小室、主控通信楼及综合楼、备品备件库等建构筑物沉降量较小或趋于稳定。

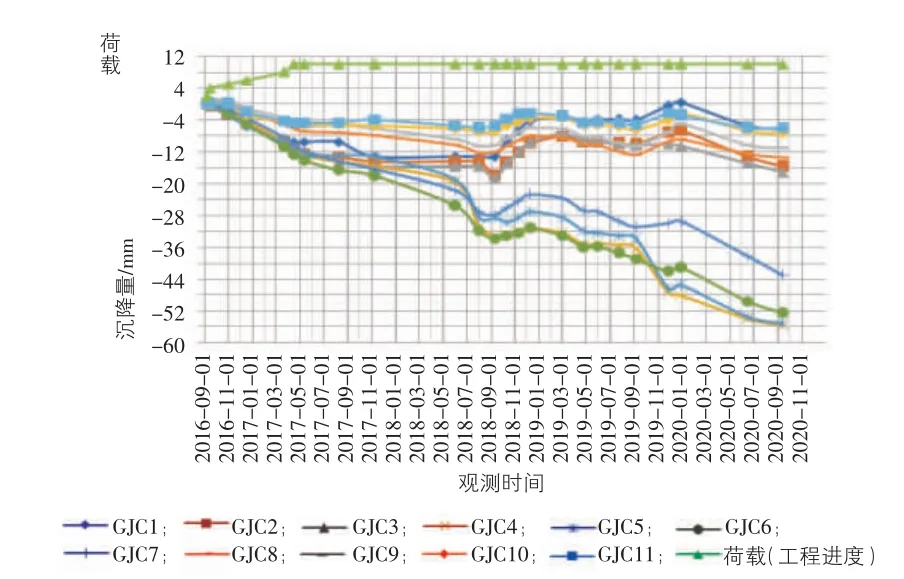

以1 000 kV GIS 设备各点观测情况为例,填方区建筑物沉降量与时间的变化关系如图3 所示。可以看出,基础沉降陡降时间均发生于降雨量较大月份之后,显示基础沉降与降雨有较强的关联性。在每年7 月~9 月的雨季,随着月降雨量的增加,填方区地段单次沉降量、沉降速率及不均匀沉降也发生改变。沉降发生明显变化一般在月最大降雨量当月或下一个月,在其余月份(非雨季) ,这些地段一般进入均匀的压缩变形阶段。

图3 1 000 kV GIS 设备各点观测时间与沉降量关系图

4.2 原因分析

造成变电站地基基础沉降的原因主要有以下几个方面[3-8]:1) 地质因素。变电站的选址一般远离人类生活区,位于地形地貌复杂的区域。例如在地形高差较大的地区建站,难以控制压缩系数,会导致填土较深、面积过大或填土不规律等问题,产生不均匀沉降。2) 排水问题。部分变电站排水设施不完善,排水系统老旧,无法及时排出因降雨而导致的积水,造成雨水下渗,影响地基土的性质,引发地基沉降。3) 设计施工的原因。建筑物的基础尺寸和形式选择不当会造成基础沉降不一致的问题,施工过程中存在超挖现象,完成后未采取有效的地基加固措施也会导致地基承载力小于基底压力,从而产生沉降。结合本工程的实际情况,基础产生沉降的原因有如下两个方面:a.降雨量增加,站区排水不畅。对沉降区进行沉降观测发现,基础沉降陡降时间均发生于降雨量较大月份之后。对该地区2017 年—2019 年的逐月降雨量进行统计分析,全年降雨量逐年增加,降雨量大的月份集中,随着月降雨量的增加,观测点单次沉降量、沉降速率及不均匀沉降也发生改变。站区内排水设施不完善,造成雨水大量汇集,图4 为短时降雨较大时,站址周边出现的积水情况。降雨量增加,站址周边积水严重,站内排水不畅,无法将雨水排出站外,导致雨水渗入到填土区。这就使粉土层中的细颗粒土随地下水流失,孔隙增大,承载力变小,造成变电站地基沉降。b. 地基夯实效果不理想。位于填方区的1 000 kV 配电装置及主变区建(构) 筑物采用局部级配碎石换填,级配碎石最大填方高度3.51 m,最小填方高度0.21 m,平均厚度2 m,场地土方自平衡挖土方量为15 万m3。由此可以看出填土土层深且分布广而且厚度不均,回填时土层较为松散。施工后期夯实效果不理想,压实不够密实,由此导致了基础的沉降。

图4 站址周边降雨积水影像之一

5 地基加固设计

目前国内地基基础加固常用方法有注浆加固法、桩基托换法、树根桩法、锚杆静压桩法、加大基础底面积法、高压喷射注浆法等。各种加固方法各有优劣,且均有其适用的地层条件。

基于本工程的实际情况,结合各类加固方法的适用范围和优缺点,拟采用注浆加固法对地基进行加固处理。

注浆加固适用于建筑地基的局部加固处理,适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。具有处理效果好、工期短、易操作等优点[9]。由于局部地段不能布置注浆孔,若在这些地段采用注浆加固方案,加固影响范围和效果可能存在较大差异,影响加固效果。所以采用对空间的要求相对较低、受力相对较均匀的人工挖孔桩托换法。因此,户外出线管道基础采用人工挖孔桩托换法;户内GIS 设备本体基础则采用注浆加固法。相关设计方案如下。

5.1 人工挖孔桩托换加固设计

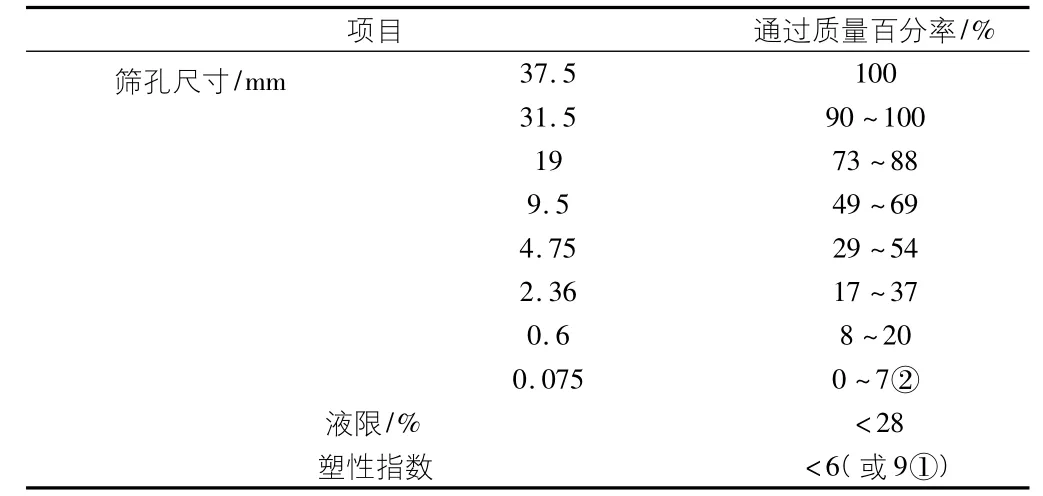

1) 桩基平面布置示意图。各出线套管基础地段拟采用桩径1 000 mm,扩底端直径1 600 mm 的基桩,顶部设置现浇混凝土桩帽与套管基础连接。基桩数量均为18 根,布置示意图见图5。

图5 基础桩位布置示意图

2) 桩基承载力和沉降验算。出线套管基础均采用钢筋混凝土筏板+上部支墩的结构型式,估算其单桩竖向抗压极限承载力约2 293 kN,基底压力取80 kPa 计算。得到桩基承载力验算满足要求,且有一定的裕度。桩基沉降计算以Mindlin 解计入桩径影响计算桩的附加应力,以Boussinesq 解计算承台底附加应力,将二者叠加按分层总和法计算桩基沉降。桩基沉降计算经验系数=1.00,出线1、出线2、出线3 套管桩基托换后的最终沉降量分别为1.44 mm,3.22 mm,1.49 mm。

3) 植筋设计。人工挖孔桩混凝土强度等级采用C35,配筋型式选G 型。桩端进入第三大层黏土层不小于2 m,胜锡Ⅰ线出线套管基础托换桩桩长12 m,欣胜Ⅰ线和马胜Ⅰ线出线套管托换桩桩长10 m。根据JGJ 145—2013 混凝土结构后锚固技术规程第4.2.2 条及条文说明,植筋宜仅承受轴向力,当考虑植筋承受剪力时,应按锚栓进行设计,并应满足锚栓的相应构造要求。经计算,植筋锚固长度取540 mm; 锚栓受剪承载力满足要求。为增加新旧混凝土界面抗剪承载力裕度,拟在既有基础侧边预留企口,并在灌注桩顶部构造性地增设牛腿。取出线1 套管作为典型计算单元,对筏板基础进行验算,结果表明筏板原始配筋满足承载力要求。

4) 基桩检测。在桩基开挖施工期间及桩基加固完成后,应加强基础沉降观测,以便随时掌握施工期间的基础变形和验证地基加固后的效果。同时对工程桩进行检测。根据基桩检测规范,桩基检测要求如下:低应变检测数量100%;钻芯法取样检测,数量为3 根。

5.2 注浆加固设计

常见的注浆方式分为四类,分别为渗透注浆、劈裂注浆、压密注浆、电化学注浆。对于本工程地质条件,推荐采用渗透注浆和劈裂注浆。其中渗透注浆是指在压力作用下使浆液充填土的孔隙和岩石的裂隙,排挤出孔隙中存在的自由水和气体,而基本上不改变原状土的结构和体积,适用于砂性土、碎石土及裂隙岩体,所用灌浆压力相对较小。劈裂灌浆是指压力作用下,浆液克服地层的初始应力和抗拉强度,引起岩石和土体结构的破坏和扰动,使其沿垂直于小主应力平面上发生劈裂,使地层中原有的裂隙或孔隙、浆液的可灌性和扩散距离增大,其所用的灌浆压力相对较高。具体设计方案如下:

1) 注浆孔布置。

在1 000 kV 出线侧本体基础沿着基础底面以外布置两排注浆孔。内排孔采用直孔设计,注浆段为基底以下,预计注浆长度5.5 m;外排孔采用倾斜成孔工艺,向基础内排倾斜,倾角为35°。基底预埋横向注浆孔,在地底下往基础内横向布置注浆杆,拟采用千斤顶将注浆杆顶进基础内。

考虑地管道渗漏和雨水下渗是不可避免的,其如汇渗流后,将显著导致水位抬升,对没有注浆的部分的土体(基础下绝大部分) 会浸水软化,后期沉降变形增大的风险没有消除。因此,在本次注浆侧,在保证注浆效果的前提下,考虑水流通道,设计沿基础长度方向按内排每间隔10 列钻孔,留4 列钻孔间距,在与内排孔相对的位置外排留2 列~3 列钻孔设置排水通道。

2) 注浆参数选取。

孔距和孔径、注浆材料水灰比、灌浆压力和灌浆量等相关参数需要进行注浆试验来确定,注浆试验区选择在1 000 kV 设备基础室外北,选在碎石填土厚度同南侧相近的区域进行注浆试验。

注浆钻孔影响半径碎石土按1. 0 m,其他土层按0.5 m 考虑。内排帷幕直孔钻孔间距为0.8 m,外排斜孔钻孔间距为1.5 m,内排注浆孔与外排注浆孔的排距为1.7 m。注浆孔开孔口径采用130 mm 或110 mm,终孔口径不小于70 mm ~110 mm。

本次拟加固的土体主要为回填素土及回填碎石土及粉土,选用水泥为主剂作为注浆材料。采用水泥灌浆可使土体形成高强度的固结体,应用最广的是普通硅酸盐水泥,在地下水无侵蚀性条件下经常使用。这种浆液是一种悬浊液,取材容易、配方简单、价格便宜、不污染环境。对于内排直孔,目的是在待处理的加固基础与周围建筑物之间形成一道保护性帷幕,可防止周围的地表水深入待加固地基基底,因此,选用水泥水玻璃双液注浆。纯水泥浆浆液水灰比(质量比) 可取0.6 ~2.0,外排加固区域水玻璃的掺入量为5% ~10%。

回填碎石采用渗透注浆,注浆压力可暂定取选用0.3 MPa ~0.5 MPa;粉土采用劈裂注浆,考虑到上覆有一定土层压力,并增加一定的注浆率,注浆压力适当提高,暂定为1.2 MPa ~1.5 MPa。对于内排直孔,当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1 MPa。回填碎石土层浆液注入率暂按65%考虑,其他土层浆液取注入率暂按40%考虑。总灌浆量为3 727 m3,其中回填碎石土层为2 829 m3,粉土层为898 m3。实际注浆压力可经灌浆试验后具体调整,灌浆量也需要根据试验时观测到的注浆压力的变化来重新计算。

3) 注浆效果检测。

注浆检验时间应在注浆结束28 d 后进行。可选用重型动力触探试验或标准贯入试验对加固地层强度及均匀性进行检测,并在每个本体基础间隔10 列注浆孔每间隔1 m 进行抽芯检测,主要检测岩芯的饱和竖向抗压单轴强度和压缩模量等指标。碎石岩芯主要检测含浆液的岩心长度,一般统计大于10 cm 的岩芯占比,不小于50%为注浆效果良好,粉土主要检测标准贯入试验的锤击数,标准贯入锤击数不小于18 击为注浆效果良好的标准;碎石岩芯的单轴竖向饱和抗压强度不小于1.0 MPa,粉土岩芯单轴竖向饱和抗压强度不小于0.5 MPa,粉土岩芯压缩模量不小于15 MPa。

4) 沉降观测。

在地基加固初期,按每天观测一次进行连续观测,在加固工作结束后,逐步调节按每3 d,5 d,7 d 观测一次,至变形稳定后,可减少观测频次,改为15 d 观测一次。在注浆加固期间,若发现变形观测数据有异常或突变,应增加观测频次,并及时调整注浆方案和注浆压力。

6 结语

该特高压变电站基础沉降的原因一方面是由于站内排水不畅,导致积水下渗,改变了地基土的性质; 另一方面是回填后夯实效果不理想。基于本工程的实际情况,拟采用人工挖孔桩托换加固法和注浆加固法对地基进行加固处理。人工挖孔桩托换加固法对变电站正常运行的影响较小,设计过程中在基础侧边预留企口,并在灌注桩顶部增设牛腿,以增加新旧混凝土界面抗剪承载力裕度。注浆加固法有处理效果好、工期短、易操作等优点,在设计过程中考虑了水的影响,在注浆孔周围设置排水通道,并且设置了试验区来确定注浆参数。为相近工程的地基处理加固设计提供参考。