断根分层施肥对冬小麦生长及生理生化与产量的影响

殷登科,王艳平,修玉峰,肖春红,于秀丽,王玉美*

(1.青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管委会,山东 青岛 266400;2.青岛西海岸新区农业农村局,山东 青岛266400;3.青岛理工大学 机械与汽车工程学院,山东 青岛266000;4.潍坊市潍城区农业农村局,山东 潍坊 261000)

0 引言

【研究意义】小麦是我国三大粮食作物之一,其高产稳产是粮食安全的重要保证[1]。小麦机械断根施肥,能解决根系冗余,代替人工划锄和追肥。因此,开展以减少小麦化肥施用量、降低人工成本为目标,基于新型农机配套的断根分层施肥技术[2]研究,对小麦产业的可持续发展具有重要意义。【前人研究进展】余松烈等[3]对小麦断根研究发现,在冬前、返青或起身期于麦田间深耘,可疏松土壤、降低土壤容重,改善土壤结构,形成疏松的表层,保墒较好;侯凯旋等[4]对花生断根培土研究表明,花生在断根初期抑制果针形成、入土和荚果发育,降低花生主茎高度和侧枝长度,增加茎、叶干物质重,从而增加结果数和荚果干物重,显著提高花生荚果产量;有研究显示,施用化学肥料对作物产量的贡献率在30%~50%[5-6],1970-2018年我国化肥用量增长率是粮食产量增长率的8.7倍[7],即粮食产量与施肥量没有同步增长。当前,小麦生产中仍存在化肥施用时期不合理、利用率不高、施肥方式单一和工作效率低下等问题,与我国资源、环境与成本效益等方面的需求矛盾对立[8]。【研究切入点】目前,对小麦生产技术的研究多集中于各单因子对其增产效果的影响,而有关施肥时期、施肥量、断根深度与机械化作业,多因子同步交互作用对冬小麦增产增效的影响研究鲜见报道。【拟解决的关键问题】为降低冬小麦春季锄地、断根、施肥的生产成本,结合冬小麦生产实际,开展小麦分层断根和不同施肥量效果对比试验,以期为小麦增产增效及开发推广小麦断根分层施肥智能精密控制技术与装备提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在黄岛区六汪镇东涝村冬小麦大田进行,占地0.75 hm2,地势平坦,排灌条件较好,砂壤土,前茬玉米,产量7 500 kg/hm2。土壤碱解氮90.6 mg/kg、速效磷42.9 mg/kg、速效钾93.8 mg/kg、全氮1.4%、有机质1.2%、pH 6.76。

1.2 试验材料

1.2.1 小麦 供试材料为济麦22。

1.2.2 肥料 配方肥(N-P-K=16-14-12),购自青岛瑞民资源综合利用有限公司;包膜尿素(含N≥46.0%),购自河南农心肥业有限公司。

1.2.3 仪器设备 小麦断根分层施肥智能精密控制装备(CN210168442U),青岛市枞森农业机械研究所研发;叶绿素仪(YK-YL02),山东云科智能科技有限公司;光合测定仪(LI-6400XT),北京力高泰科技有限公司。

1.3 试验设计

采用双因素试验设计,施肥深度(A):断根10 cm(A1)、断根15 cm(A2)、断根20cm(A3);包膜尿素施用量(B):75 kg/hm2(B1)、112.5 kg/hm2(B2)、150 kg/hm2(B3)。共设10个处理:A1B1、A1B2、A1B3、A2B1、A2B2、A2B3、A3B1、A3B2、A3B3,以不分层断根追肥为对照(CK),3次重复,随机排列,小区面积120 m2。

1.4 试验方法

2019年10月进行小麦田间试验,播种时统一基施小麦配方肥750 kg/hm2。处理间和重复间分别设0.5 m和0.2 m的观察道,试验地周围设保护区。对照区采用冬小麦常规栽培管理方法。各处理冬小麦在返青期进行断根施肥,小麦断根分层施肥智能精密控制装备通过行走架与作业架连接,快速调节断根刀深度,通过中间轴用地轮驱动施肥器,保持地轮与施肥器的同步性,高精度传动,单位长度内均匀施肥,均由专人当天完成,其他栽培管理措施同常规大田。

1.4.1 地上部干重 选晴好天气,各小区随机选取10株冬小麦采集拔节期、抽穗期、开花期和灌浆期的地上部鲜样,杀青,l05°C烘干至恒重,称量地上部干重,取平均值。

1.4.2 叶绿素含量 从冬小麦开花开始,每隔7 d各小区随机选取10株小麦,每株选取3片主茎叶用叶绿素仪测定叶绿素含量,取平均值。

1.4.3 净光合速率 从冬小麦开花开始,选晴好天气,每隔7 d各小区随机选取10株小麦,每株选取1片健康小麦旗叶,在9:00—11:00用光合测定仪测定净光合速率,取平均值。

1.4.4 产量 成熟前在各小区随机选取完整的1 m2冬小麦,统计小麦成穗数;成熟期各小区随机选取1 m(双行)的小麦测穗实粒数,待小麦完全风干脱粒后测定千粒重,并计算理论产量。

1.5 数据统计与分析

采用Excel 2007和SPSS 22.0对试验数据进行统计分析与绘图。

2 结果与分析

2.1 不同处理冬小麦的地上部干重

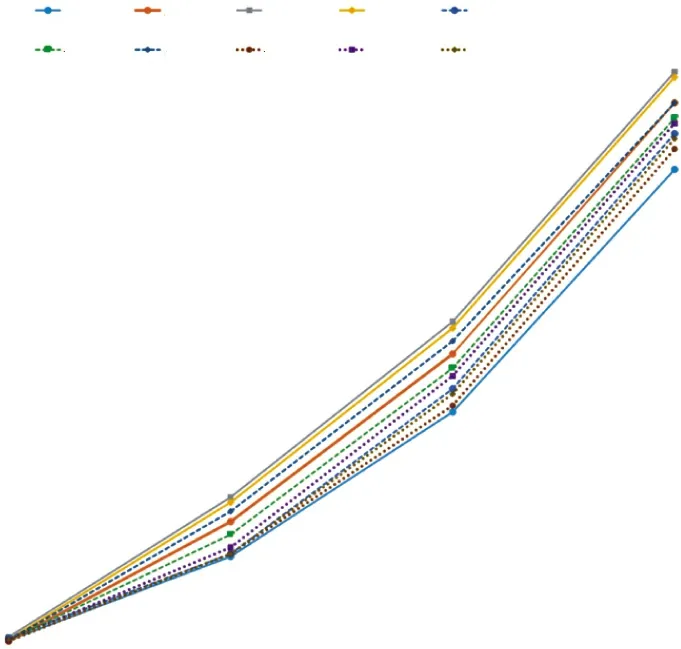

从图1看出,不同处理拔节期至灌浆期冬小麦的地上部干重均依次为A1B2>A1B3>A2B3>A1B1>A2B2>A3B2>A2B1>A3B3>A3B1>CK,随延长生育期呈递增趋势,均以A1B2最高,分别为3.5 g、14.4 g、28.0 g和47.4 g;以CK最低,分别为3.3 g、9.8 g、21.5 g和39.8 g。在灌浆期,A1B2、A1B3、A2B3、A1B1、A2B2、A3B2、A2B1、A3B3和A3B1的地上部干重分别是CK的1.19倍、1.18倍、1.13倍、1.13倍、1.1倍、1.09倍、1.07倍、1.06倍和1.04倍。

图1 不同处理拔节期至灌浆期冬小麦的地上部干重

2.2 不同处理冬小麦的叶绿素含量

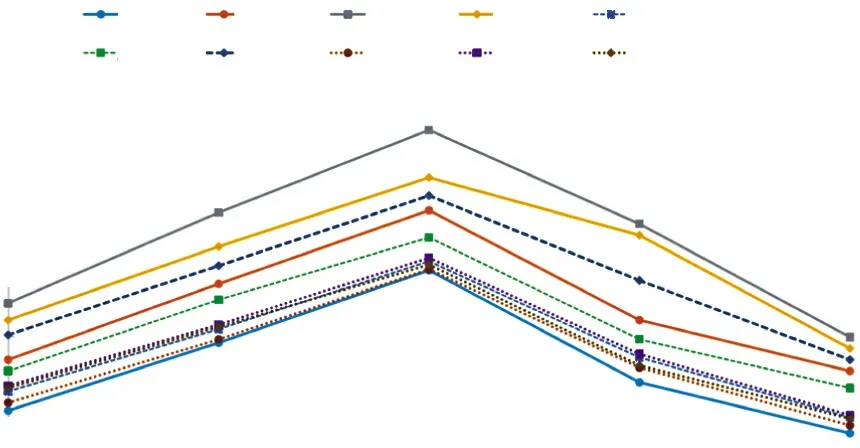

由图2可知,不同处理冬小麦的叶绿素含量变化存在明显差异,叶绿素含量依次为A1B2>A1B3>A2B3>A1B1>A2B2>A3B2>A2B1>A3B3>A3B1>CK,随时间呈先升后降趋势,均在开花后14 d达最大值,分别为43.3 mg/g DW、39.1 mg/g DW、37.5 mg/g DW、36.2 mg/g DW、33.8 mg/g DW、32.0 mg/g DW、31.5 mg/g DW、31.4 mg/g DW、31.0 mg/g DW、30.9 mg/g DW,较CK分别高12.4 mg/g DW、8.2 mg/g DW、6.6 mg/g DW、5.3 mg/g DW、2.9 mg/g DW、1.1 mg/g DW、0.6 mg/g DW、0.5 mg/g DW、0.1 mg/g DW。

图2 不同处理冬小麦的叶绿素含量

2.3 不同处理冬小麦的净光合速率

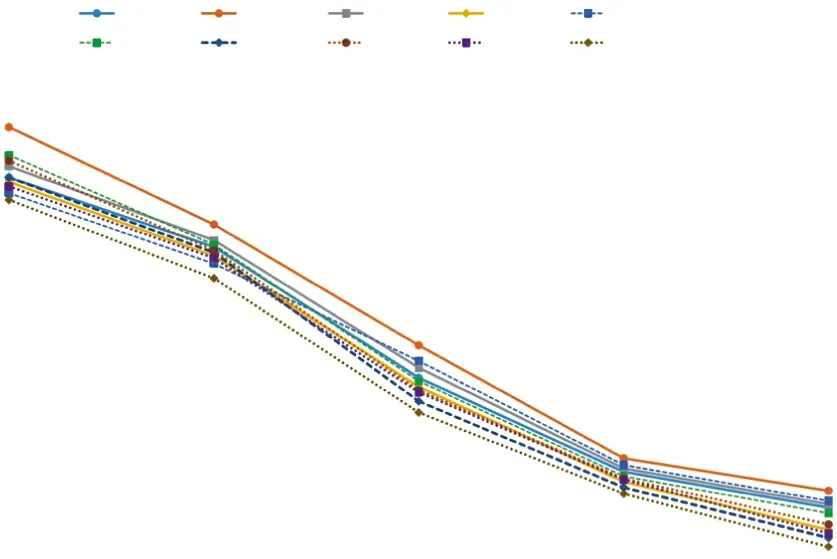

从图3看出,不同施肥方式对冬小麦净光合速率的影响较大,净光合速率大致为A1B2>A1B3>A2B3>A1B1>A2B2>A3B2>A2B1>A3B3>A3B1>CK,随花期呈逐渐降低趋势,各处理间的降低程度有所不同。小麦开花后,平均净光合速率以A1B2最高,达25.44 μmol/(m2·s);A1B3次之,为23.64 μmol/(m2·s);CK最低,为20.35 μmol/(m2·s)。

图3 不同处理冬小麦的净光合速率

2.4 不同处理冬小麦的产量及其构成因素

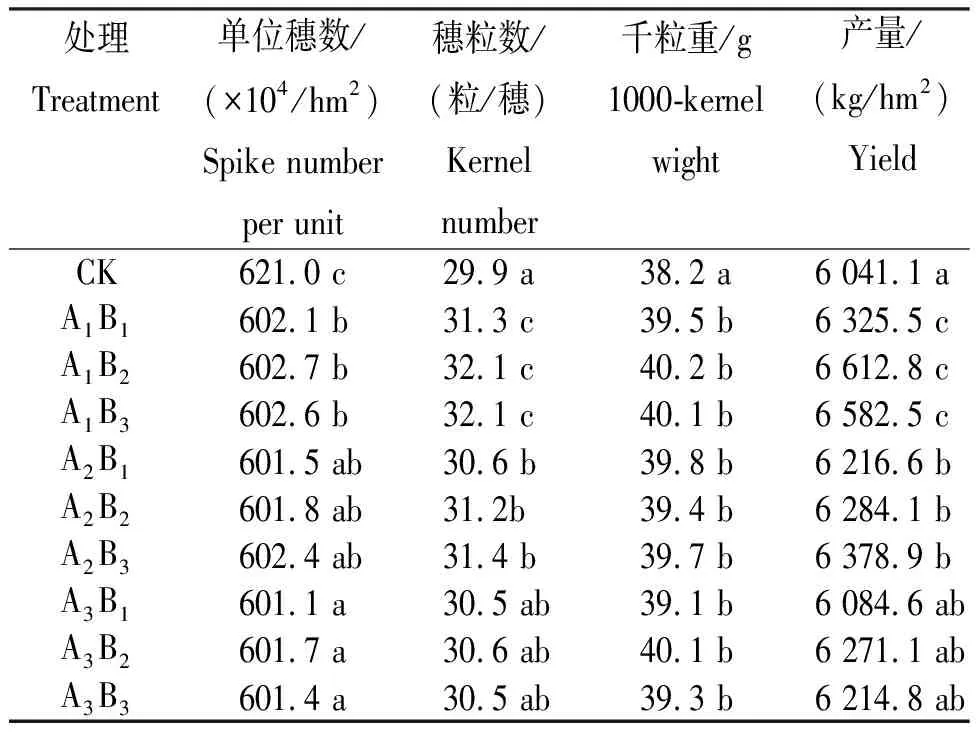

由表1可知,不同处理冬小麦的单位穗数依次为CK>A1B2>A1B3>A2B3>A1B1>A2B2>A3B2>A2B1>A3B3>A3B1;穗粒数以A1B2最高,为32.1粒/穗,CK最低,为29.9粒/穗;千粒重依次为A1B2>A1B3=A3B2>A2B1>A2B3>A1B1>A2B2>A3B3>A3B1>CK;A1B2的单位穗数较CK减少2.94%,但其穗粒数和千粒重分别比较CK高7.18%和5.24%。产量依次为A1B2>A1B3>A2B3>A1B1>A2B2>A3B2>A2B1>A3B3>A3B1>CK,除A3B1、A3B2和A3B3外,各处理与CK间差异显著,以A1B2最高,较CK高9.46%。表明,断根施肥处理减少小麦的单位穗数,增加穗粒数和千粒重,从而提高小麦产量。

表1 不同处理冬小麦的产量性状及产量

3 讨论

小麦地上部干物质积累总量与根系吸收土壤养分总量呈正相关[9]。试验结果表明,不同处理拔节期至灌浆期小麦的干物质积累差异明显,随生育期呈递增趋势。地上部干物质以在断根10 cm处施包膜尿素112.5 kg/hm2最高,以不分层断根追肥最低。表明断根分层施肥处理能促进土壤养分吸收,增加小麦地上部干物质积累,且在断根10 cm处施包膜尿素112.5 kg/hm2土壤养分吸收最好,化肥利用率最高。

小麦旗叶的叶绿素含量可反映叶片的光合能力,光合能力越强,叶片积累的光合产物越多,从而提高产量[10]。冬小麦断根分层施肥在开花后7 d、14 d、21 d和28 d的叶绿素含量均高于不分层断根追肥,表明断根施肥可提高小麦的叶绿素含量。其中,在断根10 cm处施包膜尿素112.5 kg/hm2的小麦叶绿素含量最高。小麦净光合速率与小麦光合产物呈正相关,适宜的光合速率是小麦高产稳产的重要因素之一。试验结果表明,不同施肥方式对冬小麦净光合速率的影响较大,随时间呈逐渐降低趋势,且不分层断根追肥的净光合速率均低于各施肥处理。表明,适宜的断根深度和施肥量可促进小麦的光合作用,以在断根10 cm处施包膜尿素112.5 kg/hm2最好。

孙坤雁等[11-12]研究表明,不同施肥模式和控释肥不同施肥位置及深度对小麦产量及根区土壤养分的影响较大。周伟等[13]研究表明,济麦22的穗数可高达675~825万穗/hm2,穗粒数35.7粒,千粒重45 g。试验结果表明,断根施肥处理可减少冬小麦的单位穗数,增加穗实粒数和千粒重,显著提高产量,与石岩等[14-16]的研究结果一致。综合看,小麦断根分层施肥智能精密控制装备在实际生产中操作方便、省工省时、工作效率高,与人工断根施肥操作比,工作效率可提高70%以上。

4 结论

断根分层施肥对冬小麦的地上部干物质积累、叶绿素含量、净光合速率和产量均有影响。与不分层断根追肥比,采用断根分层施肥能显著提高其产量。当断根深度为10 cm、施用包膜尿素112.5 kg/hm2时,各指标均表现最优,小麦产量增幅最大,比不分层断根追肥增产9.46%。小麦分层断根施肥智能精密控制装备可实现大面积小麦早春机械施肥,适于当前实际生产,可进行大规模推广。