中古时期佛教乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像探赜①

张 聪(南京工程学院 艺术与设计学院,江苏 南京 211167)

耿 剑(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

一、云冈石窟乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像

北魏时期,乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像即已出现在云冈石窟第8窟后室门道东西两壁,二者多被释读为摩醯首罗与鸠摩罗天。东壁摩醯首罗(图1)表现为三头八臂形象,中间一头戴三面冠,顶饰仰月,两侧二头戴尖顶帽,右侧(以图像自身为基准,下同)四臂分别持日(或月)轮、弓箭、葡萄等,左侧四臂多有残损,左前臂呈叉腰状,坐于回首卧牛之上。西壁鸠摩罗天(图2)表现为五头六臂形象,中间一头较大,五面皆露笑意,卷发无冠,辫发披肩,颜如童子,上部二臂托举日月,中部左臂持弓箭、右臂残损,前部左臂于胸前持一鸟形持物(公鸡)、右臂叉腰,上身袒露,坐于回首衔珠之鸟背上。云冈石窟第12窟后室窟顶平棋藻井中,亦有类似的组合图像。

图1 摩醯首罗

图2 鸠摩罗天

1.乘牛神祇之原型

云冈石窟第8窟后室门道东壁的摩醯首罗形象应源自印度教神祇湿婆。湿婆具有多重神格,“Maheśvara”是湿婆的众多名称之一,音译即“摩醯首罗”,意译为“大自在天”。唐代慧苑撰《新译大方广佛华严经音义》记:“摩醯首羅正云摩䤈湿伐罗,言摩䤈者此云大也,湿伐罗者自在也,谓此大王于大千界中得自在故。”

印度教美术中的湿婆形象对云冈石窟第8窟乘牛摩醯首罗图像产生了直接影响。多面湿婆的形象在印度时有可见,就三面湿婆形象而言,中间冷静的面孔被称为“瞬生”(Sadyojata),右侧残暴的面孔被称为“无惧”(Aghora),左侧恬静的面孔被称为“喜天”(Vamadeva)。多臂是大多数湿婆形象的显著特征,而具有“手托日月”图像元素的湿婆造像,早在约公元1世纪的克沙塔巴(Kṣatrapa)时代已经出现。《摩诃婆罗多》记述了湿婆以弓箭摧毁阿修罗三座城池的事迹,所以弓箭也是湿婆常见的持物之一。其标志性坐骑是长着黑尾巴的白牛,名为南迪(Nandī,意译“欢喜”)。

由此可见,云冈石窟第8窟摩醯首罗图像几乎完全符合湿婆的形象特征。同时,早期汉译佛经对摩醯首罗的描述也与湿婆形象一致,后秦鸠摩罗什译《大智度论》卷第二记:“如摩醯首罗(秦言‘大自在’),八臂,三眼,骑白牛。”

2.乘鸟神祇的两种身份

云冈石窟第8窟后室门道西壁的鸠摩罗天形象应源自印度教战神室建陀(Skanda)。印度教神系中,室建陀被视为湿婆的儿子之一。通过各种自相矛盾的出生传说与一系列的神话叙述,其取得了较高的神阶地位。室建陀通常被认为是一位英俊的青年,故也得名鸠摩罗(Kumāra,意为童子),“鸠摩罗天”是其在汉译佛经中常见的译名。

印度教美术中的室建陀形象直接影响了云冈石窟第8窟乘鸟鸠摩罗天图像。印度教神话传说中,昂星团(Kṛttikā)化身的六位天女争相抚养初生的室建陀,于是后者就长出六个脑袋,如此六位女神便都可以哺育他,故其亦名迦絺吉夜(Kārttikeya),此即其多面形象的来源。室建陀常表现多臂形象,作为战神,其持物主要是武器(如矛、弓箭、战旗等),其他典型而特殊的持物是公鸡与铃铛。孔雀是其标志性坐骑,因为孔雀象征着不朽,所以与永恒的青春之神室建陀密切相关。

云冈石窟第8窟鸠摩罗天基本符合室建陀的形象特征,《大智度论》所记载的鸠摩罗天形象亦与室建陀形象一致:“如鸠摩罗天(秦言‘童子’),是天擎鸡持铃,捉赤幡,骑孔雀。”

另有观点认为,云冈石窟第8窟后室门道西壁的多首多臂形象是那罗延天——源自印度教神祇毗湿奴(Viṣṇu)。汉译佛经多将其译为那罗延天(Nārāyaṇa)、韦纽天、毗纽天、尾瑟努天等,后三者明显是Viṣṇu的音译。唐代慧琳撰《一切经音义》卷第六记:“那罗延,梵语欲界中天名也,一名毗纽天,欲求多力者,承事供养,若精诚祈祷,多获神力也。”

《摩诃婆罗多》有记:“那罗延坐在金翅鸟上,手持法螺、轮宝和仙杖。”其亦存在多面多臂的形象,除前述三种持物外,他有时还手持弓、箭、盾或莲花。《大智度论》记载了佛教中韦纽天的形象:“如韦纽天(秦言‘遍闷’),四臂,捉贝持轮,骑金翅鸟。”这样的描述与毗湿奴的形象如出一辙。

鸠摩罗天与那罗延天的坐骑分别是孔雀与金翅鸟,单从云冈石窟第8窟后室门道西壁神祇的坐骑图像似无法判断其具体身份。但若从“童子形象”与“手持公鸡”这两点来看,将该形象推定为鸠摩罗天更为合适。

二、敦煌石窟乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像

莫高窟第285窟西壁正龛与南北副龛间各绘五尊神祇。正龛与北龛间除下部的二天王外,另绘三尊神祇(图3)。身型较大者三头六臂,主首佩戴头冠,左右侧首似分别呈凶恶相、和善相。上部二臂托举日月;中部二臂,左手似持箭,右手似握铃;下部二臂置于胸前,左手似持弓,右手持物不清。该形象上身裸露,坐于青牛背上,应为摩醯首罗。

图3 摩醯首罗、鸠摩罗天与毗那夜迦

正龛与南龛间除二天王外,亦另绘三尊神祇(图4)。身型较大者三面八臂,主首佩戴头冠,左右侧面分别表现为黑色与绿色。上部绿色二臂托举日月;中部白色二臂屈肘上举,双手紧握;中部黑色二臂,左手持法轮,右手持螺贝;前部二臂置于胸前,右手施无畏印。通过持物与手印特征判断,该形象应为那罗延天。

图4 那罗延天、帝释天与梵天

那罗延天下部的两位神祇造型相似,皆头戴冠饰,头冠两边缯带上扬,上身裸露,下身着裙。右侧者额间绘有第三只眼,印度诸神造像除湿婆及其眷属外,表现第三眼者当推帝释天,故此神可初步推定为帝释天。张文玲认为帝释天左侧者应为梵天,并以帝释天与梵天在印度早期佛教美术中的配对关系、二者宗教地位的升降以及梵天与毗湿奴的潜在关联等因素加以佐证论述。

自此之后,敦煌石窟的乘牛神祇与乘鸟神祇的图像绝大多数出现在千手千眼观音经变中。大英博物馆藏唐代千手千眼观音经变绢画(以下简称“大英藏绢画”)中绘有乘牛神祇与乘鸟神祇,但二者并非左右相对出现。根据榜题,观音左右两侧绘有“磨醯守罗天王”与“摩诃迦罗”(图5、图6)。前者三面六臂乘于牛背,六手持有三叉戟、铃铛等物,其左膝上所坐眷属值得注意,此图式明显来自湿婆与帕尔瓦蒂的组合图像。后者三面六面踏于蛇身,上部二手撑举白象皮(象皮上部正中可见象头形象),中部二手各执长戟,下部二手合执一戟。观音左右下方各绘一身乘鸟神祇,分别题为“金翅鸟王”与“孔雀王”(图7、图8)。前者呈现四臂菩萨形象,后部双手上举,前部右手持一圆形物。金翅鸟通体金黄色,以红色线条勾画鳞状羽毛,鸟喙短促略有弯曲,鸟冠与肉裾为红色,脖颈至鸟胸的羽毛作等距状。后者呈现三面四臂童子形象,上部双手举持葡萄与棒(?),下部双手分持铃铛与公鸡。孔雀通体青酱色,鸟喙直而尖锐,画师着意描绘了其华丽的冠羽与尾羽。

图5 摩醯首罗

图6 摩诃迦罗

图7 金翅鸟王

图8 孔雀王

吉美博物馆藏北宋太平兴国六年(981年)千手千眼观音经变绢画(以下简称“吉美藏绢画”)中同样绘有乘牛神祇与乘鸟神祇。根据榜题,主尊左右两侧所绘分别为摩醯首罗与迦毗罗神(图9、图10)。前者四臂乘于青牛背上,四手握持短柄双头三股杵、金刚杵、花卉等。后者三目八臂踏于蛇身之上,头戴骷髅冠,四对手臂自前向后表现为合持一戟、分扯裸身形象头发、各执三叉戟、撑举白象皮。主尊左右下方各绘一身乘鸟神祇,分别题为“金翅鸟王菩萨”与“孔雀王菩萨”(图11、图12)。前者呈现三面六臂菩萨形象,六手握持葡萄、念珠、花卉、羂索等物。金翅鸟通体金黄色,以墨线勾勒鳞状羽毛,鸟喙短而弯曲,鸟冠与肉裾为红色,项羽与尾羽呈三角状。后者亦呈现三面六臂菩萨形象,六手握持葡萄、莲花、花卉、摩尼珠等物。孔雀通体青酱色,鸟喙细长尖锐,冠羽和尾羽符合孔雀翎毛的特征。类似的组合图像,还见于榆林窟第36窟(五代)南壁千手千眼观音经变。

图9 摩醯首罗

图10 迦毗罗神

图11 金翅鸟王菩萨

图12 孔雀王菩萨

三、其他乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像

佛利尔美术馆藏北周交脚菩萨一铺七尊石雕像(F1911.412)背面刻有卢舍那法界佛图像,立佛左右大腿部位分别雕刻乘鸟神祇与乘牛神祇,二神形象相似,皆具四臂,持物均为矛、弓,呈对称状,常青依据李静杰的相关论证将二者分别推定为韦纽天(那罗延天)与摩醯首罗。

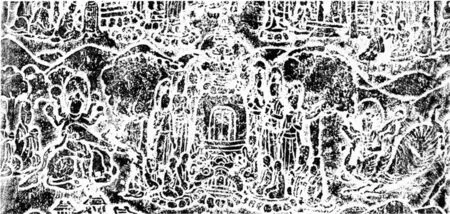

同馆所藏隋代卢舍那法界佛像(F1923.15)像体表面遍刻图像,立佛正面左右大腿部位同样雕刻乘鸟神祇与乘牛神祇(图13)。左侧神祇乘于鸟形坐骑之上,身具六臂,其中向上伸展的四臂手中各托一物,二主臂屈肘前伸作驾驭状。右侧神祇骑于卧牛之上,身具六臂,其中四臂屈肘向上各托一圆形物,二主臂双手弹奏乐器(琵琶?)。除以上2件卢舍那法界佛像外,河南高寒寺的北齐卢舍那法界佛像中也出现了手执阮咸、珠、轮、日、月等持物的乘鸟多臂人物形象与手执宝珠、铃、日、月等持物的乘牛八臂人物形象。

图13 卢舍那法界佛像拓本局部

重庆市大足区圣水寺第3龛造像(约中晚唐)主尊为千手观音,龛内左右上方分别雕刻乘鸟神祇与乘牛神祇。左侧神祇似呈拱手状,乘于鸟形坐骑之上。右侧神祇一首四臂,骑于牛背之上。

柏孜克里克石窟第20窟(约高昌回鹘时期)千手千眼观音经变残缺仅存下部。壁画中,池畔左右分别为婆薮仙与一女性神祇(功德天或辩才天),左右下方可见象头毗那夜迦与猪头金刚面天。壁画上缘左右可见残损的乘鸟神祇与乘牛神祇。

勒柯克在《Chotscho》中曾记载伯孜克里克主平台最北端一座庙宇的小佛殿(现已不存)中绘有一幅壁画(图14),原主尊图像仅剩位于壁画中央位置的宝座部分。宝座下方的城门左右两侧分别绘有乘牛神祇与乘鸟神祇,值得注意的是乘鸟神祇所乘之鸟的形象及手中的螺贝;乘牛神祇的三目多首形象及手中的武器。乘牛神祇与乘鸟神祇外侧还各绘有一身神祇,皆呈忿怒相。格伦威德尔在《Alt-Kutscha》中记载了与之极为相似的一幅壁画,位于柏孜克里克石窟前的寺庙中,约属于高昌回鹘时期。

图14 伯孜克里克平台北端庙宇壁画

四、两种释读方式

1.摩醯首罗与鸠摩罗天

以源自印度教的神祇作为佛教石窟入口守护神的设计,在云冈第二期石窟(约465-494年)中屡见不鲜。除第8窟的摩醯首罗与鸠摩罗天以外,还可举第9窟后室明窗东西侧壁的梵天与帝释天,这种现象应与继贵霜美术后接力传来的笈多美术图像粉本有关。虽然笈多诸王大多信奉印度教,但对佛教等异教均采取宽容政策,故各宗教间较为和谐。此时印度的佛教美术臻于鼎盛,而印度教美术蔚然勃兴,二者相互借鉴、彼此交融。这类印度教色彩浓郁的诸神图像,正是彼时随着西来的印度祖本沿着丝绸之路进入了云冈石窟。

有学者认为云冈石窟第8窟乘鸟神祇应理解为那罗延天,因为鸠摩罗天的神格层级低于摩醯首罗,不应与其并列分踞门道两侧,故“毋宁将其看成那罗延天”。此观点的产生有其根据:湿婆与毗湿奴在印度教中分别司掌毁灭和保护的职责,具有明显的对立和异质属性。也正因如此,二者在诸多时候都呈现对应出现甚至组合出现的情况。然而笔者认为,探讨云冈石窟第8窟相关组合图像的神祇尊格时,应当回归其印度原始图像语境。

笈多王朝时期(约320-540年)的印度教中,毗湿奴与湿婆是最受崇敬的两大神祇,信徒们在祭拜的实际活动中形成了两个主要派别——毗湿奴派与湿婆派。但需要了解的是,笈多诸王将毗湿奴奉为王朝的守护神,因此在其治下的北印度各地大量制作了毗湿奴及其化身的雕像,而相对来说湿婆的单独造像远不如毗湿奴造像普遍。此时期,甚至还出现了以毗湿奴为主尊,湿婆、室建陀等印度教神祇共同作为其辅神的雕刻作品。

5世纪末6世纪初的代奥格尔(Deogarh)十化身窟神庙“躺在舍沙身上的毗湿奴”浮雕(图15)上层雕刻中,自左而右可见乘牛的湿婆(与帕尔瓦蒂)、乘莲花的梵天、乘象的因陀罗以及乘孔雀的室建陀,这5位神祇的体量远小于下方的毗湿奴,从而明确地体现出毗湿奴的崇高地位。外侧的湿婆与室建陀,虽然神格层级不同,但仍然并列出现且共同作为毗湿奴的辅神。云冈石窟第8窟隶属于云冈第二期石窟,对应印度笈多艺术盛期,该窟后室门道东西两壁图像极可能与上述乘牛湿婆与乘孔雀室建陀的组合形象密切相关,正如云冈石窟第9窟后室明窗东西侧壁图像即源自乘莲花梵天与乘象因陀罗的组合形象。

图15 代奥格尔十化身窟神庙浮雕

中国佛教石窟窟门守护神一般都具备明显的勇武属性,例如金刚力士或天王等。“毁灭之神”湿婆与“战神”室建陀显然具备这种勇武属性,反观那罗延天的原型毗湿奴,则更多体现了“维持者”所蕴含的仁慈与善意。这可能也是云冈石窟第8窟设计者选择摩醯首罗与鸠摩罗天作为窟门守护神的原因之一。

2.摩醯首罗与那罗延天

摩醯首罗与那罗延天组合图像主要存在于三种经变之中。

莫高窟第285窟西壁正龛南侧那罗延天虽未以乘鸟形象出现,但其手持毗湿奴的典型持物——法轮与螺贝。张元林认为,该窟西壁壁画表现了《法华经·序品》中的诸天众赴“法华会”的场景,且壁画中的神祇在经文中几乎皆有涉及。同时期的莫高窟第249窟中也绘有与该经品相关的图像。

如果说云冈第二期石窟出现的印度教神祇稍显零散而缺乏系统化,那么莫高窟第285窟西壁的印度教神祇则体现出秩序感与明确的谱系,这实际与彼时南亚印度教艺术的发展与成熟密切相关。莫高窟第285窟完工时间约为539-542年左右,对应笈多王朝晚期。笈多王朝时期,印度教逐渐取代佛教在印度的主导地位,之后的印度中世纪时代更是印度教艺术的全盛时期。基于时间节点考虑,该窟中出现系统化的印度教神祇组合图像符合时空逻辑。

与云冈石窟第8窟相关图像相比,此处以那罗延天替代了鸠摩罗天,这实际间接反映了当时湿婆在印度教中地位的进一步提升(不再与其子室建陀并列出现,而是与毗湿奴相对出现)。与宗教范畴内毗湿奴信仰、湿婆信仰的此消彼长呼应,艺术领域中二者形象也表现出相应的变化。以埃洛拉石窟为例,因早期遮卢迦诸王崇拜毗湿奴而之后的拉什特拉库塔诸王崇拜湿婆,故早期遮卢迦时代开凿的石窟中以毗湿奴造像为主,拉什特拉库塔时代开凿的石窟则以湿婆造像居多。可以想见,这种由统治阶层信仰转变所导致的变化极可能是迅速且显著的。埃洛拉石窟第29窟大致是埃洛拉石窟最早的湿婆神庙,与之时代相近的湿婆神庙还可举6世纪中叶开凿的埃勒凡塔石窟第1窟湿婆神庙。可见在6世纪的印度艺术中,湿婆的形象呈现明显的增长趋势。

湿婆与毗湿奴的图像关联性还体现在一类被称为诃利诃罗(Harihara)的艺术形象中。早在5世纪左右,由毗湿奴(诃利Hari)与湿婆(诃罗Hara)合为一体的诃利诃罗造像即已出现。一般来说,诃利诃罗造像的半边躯体呈现湿婆的形象,另一半躯体表现为毗湿奴的形象,这也从图像角度证明了二者艺术形象的深度绑定。

除了与《法华经》经文的经像互映以外,彼时印度教美术的蓬勃发展、湿婆与毗湿奴的密切联系,皆是莫高窟第285窟出现摩醯首罗与那罗延天组合图像的重要原因。

无论是高寒寺卢舍那法界佛像,还是佛利尔美术馆藏F1911.412、F1923.15,均与《华严经》教主卢舍那佛相关,其中具体图像的佛经依据应为东晋佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经》(简称《六十华严》),相关图像体现了“莲花藏世界海观”。

上述三件造像中均出现乘牛神祇与乘鸟神祇,应为摩醯首罗与那罗延天,此二者皆作为护法神出现在《六十华严》中。该经卷一“世间净眼品”与卷十六“金刚幢菩萨十回向品”的相关经文体现了二者鲜明的护法属性,这与佛教吸收印度教高等级神祇作为护法神的造像传统有关。

F1923.15中的乘牛神祇手持琵琶,乐器类持物的出现可作为其神格的辅证。印度教美术中,“作为音乐大师的湿婆”(Vīṇādhara-Mūrti,持七弦琴相)是湿婆众多形象之一,其手持维纳(Vīṇā),被视为音乐的导师,且通常有白色公牛相伴左右。上述琵琶或可视作维纳在汉地的异化。

仔细观察F1911.412、F1923.15中的神祇所乘之鸟,不难发现其尾羽呈现宽束状,与金翅鸟尾羽形式更为接近,而并非孔雀尾羽的样式;其鸟喙也似前述金翅鸟般短而弯曲,亦非孔雀般细长尖锐。此外,《六十华严》中并未提及鸠摩罗天,故将此类华严经变中的乘鸟神祇理解为那罗延天更为合适。

前述圣水寺第3龛千手千眼观音经变中,乘鸟神祇与乘牛神祇仍作左右相对,但其他千手千眼观音经变中的情况则有所不同。

①敦煌地区

大英藏绢画、吉美藏绢画、榆林窟第36窟千手千眼观音经变中的相关情况较为复杂,可见乘牛神祇、踏蛇神祇、乘金翅鸟神祇与乘孔雀神祇。松本荣一曾对此四位神祇做过考证,分别将其判定为摩醯首罗、摩诃迦罗、那罗延天与鸠摩罗天。他认为,上述绢画中的眷属主要依据伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》(以下简称《千手千眼陀罗尼经》)等汉译经轨而作,且吉美藏绢画中的“迦毗罗神”为“摩诃迦罗”之讹误。

榜题为“金翅鸟王”与“孔雀王”的乘鸟神祇确可解读为乘金翅鸟的那罗延天与乘孔雀的鸠摩罗天。文献方面,《千手千眼陀罗尼经》记述千手观音眷属时,所提及的“摩醯那罗延”与“孔雀王”,应即为此二乘鸟神祇。图像方面,孔雀王体现出鸠摩罗天的诸多图像特征,如大英藏绢画中孔雀王的童子形象与其持物公鸡、铃铛等。

值得注意的是,此处与乘牛的摩醯首罗相对出现的并非乘鸟神祇,而是踏蛇的摩诃迦罗(Mahākāla)。其最为明显的特征是以骷髅为璎珞与身后出现象皮,类似的图像还见于江藤涛雄藏纸本淡彩画稿(图16,唐末宋初)。相关形象的文献描述可见于《大黑天神法》:

图16 摩诃迦罗

大黑天神者,胎藏界梵号云摩诃迦罗天,亦云大黑天神。用普印,三摩耶形剑。青色三面六臂,前左右手横执剑,左次手执人头(取髻提也),右次手执羊牝。次左右象皮张背后,以髑髏为璎珞也。

摩诃迦罗也是湿婆的化身之一,表现为世界毁灭者的形态。Mahā意为大,Kāla意为黑色,故亦称大黑天。千手千眼观音经变中同时出现摩醯首罗与摩诃迦罗,是一个有趣的现象。

周广荣认为观音与湿婆虽然分别是佛教与印度教的核心神祇,但二者在名号、经典、教法、宗派、道场与影响等方面都存在诸多相似甚或相通之处,南亚次大陆的观音(观自在Avalokita-īśvara)信仰在很大程度上受到湿婆(大自在Maheśvara或自在天īśvara)信仰的影响,且这种情况在6至7世纪以后兴起的观自在密法中表现得尤为明显,观音信仰对湿婆信仰行法存在明显的吸收与融摄。无论在印度还是中国,观音应化的根本道场,通常都是南印度的布呾洛迦山。在玄奘与法藏的记述中,都显示出布呾洛迦山所在的南印度地区湿婆信仰的盛况。玄奘指出,该山下居民诚心祈祷时,观自在菩萨会现身教化,且所现身形即为湿婆(大自在)或湿婆的信众(涂绘外道)。法藏则指出,《十一面经》的说法地点即在此山上。该经是法藏时代已经传至汉地的十一面观自在密法依奉的经典,而十一面观自在菩萨的原型实际即来自湿婆信仰。

千手千眼观音的形象还与湿婆原型楼陀罗的部分形象联系密切,《白骡奥义书》第十三章记述楼陀罗“有千头、千眼和千足,覆盖整个大地,还超出十指”。此外,青颈观自在的形象似乎也继承自湿婆(青颈是湿婆最具标志性的体貌特征)。由此看来,千手千眼观音经变中同时且相对出现湿婆的两种化身——摩醯首罗与摩诃迦罗也就变得容易理解了。

②高昌地区

前述《Chotscho》所记载的壁画中,主尊下方四位神祇从右至左可分别推定为摩诃迦罗、那罗延天、摩醯首罗、不知名神祇(下文详述)。结合陈爱峰对现存高昌回鹘时期吐鲁番观音图像的研究,可以基本判断该壁画主尊应为观音。若辅以敦煌相关图像佐证,其具体尊格为千手千眼观音的可能性极大。

壁画下部外侧两尊神祇中,右外摩诃迦罗面目狰狞,一面逆发八臂,头戴骷髅冠,手持三叉戟、羂索、金刚杵等物,乘骑于牛背之上,背后出现由二手向上撑举的象皮,与高昌地区同类图像中的象皮类似——在右上角勾画象头与象鼻形象。高昌地区的摩诃迦罗形象以牛为坐骑,似乎着意表明其乃湿婆化身之一,柏孜克里克石窟第39窟也可见此类摩诃迦罗图像(图17)。

图17 摩诃迦罗

左外不知名神祇同样面目狰狞,一面逆发八臂,前部二臂无持物,手置于膝,其余六臂左上手持轮,左中手持剑,左下手持索,右上手持独股杵,右中手持索(?),右下手持鞘,该神祇与《十卷抄》与《别尊杂记》所记的两种唐本八臂乌枢沙摩明王形象十分类似,特别是该神祇持有乌枢沙摩明王所特有的轮、杵、索等持物。《摄无碍大悲心曼荼罗仪轨》记载了乌枢沙摩明王的形象:

北门乌刍涩摩菩萨,发髻绕白蛇,身相大青色,金刚宝璎珞,甚大忿怒相,六臂六足体,左理檀拏印,左定执鉾鎊,左理握金轮,右慧执宝剑,右智钺斧相,金刚宝璎珞,严身不可量,左理宝数珠,右慧执三股,右智满愿印。

无独有偶,敦煌地区部分千手千眼观音经变中所绘“火头金刚”也呈现这一形象。松本荣一曾梳理研究相关千手千眼观音经变中的火头金刚形象,并认为该神祇形象即源于乌枢沙摩明王。

壁画下部内侧两尊神祇中,主尊右方的那罗延天一面八臂,持物螺贝与坐骑金翅鸟体现了其尊格。主尊左方的摩醯首罗同样一面八臂,双眉间的第三只眼与坐骑青牛强调了其身份。在此,二者再度呈现了左右相对的图式。高昌地区的千手千眼观音经变,特别是其中的眷属形象与敦煌地区的相关图像存在明显的相似性。虽然这类千手千眼观音经变中的眷属组合表现出复杂而多变的形式,但乘牛神祇与乘鸟神祇的组合始终较为稳定。

五、结语

中国中古时期佛教乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像存在两种释读方式:摩醯首罗与那罗延天、摩醯首罗与鸠摩罗天。摩醯首罗、那罗延天、鸠摩罗天分别源自印度教神祇湿婆、毗湿奴、室建陀,这种吸收外部(其他宗教或民间信仰)神祇作为护法神以提高自身宗教地位的现象,在佛教文献及图像中屡见不鲜。源自印度教美术的特殊形象出现在中国佛教美术之中,体现了印度教神祇信仰的教外延伸与艺术形象之流变。而不同形式的乘牛神祇与乘鸟神祇组合图像,实际上也反映了印度教相关神祇彼时宗教地位的变化。

图1:张焯.中国石窟艺术·云冈[M]南京:江苏美术出版社,2011:105.

图2:张焯.中国石窟艺术·云冈[M]南京:江苏美术出版社,2011:104.

图3:中国敦煌壁画全集编辑委员会.中国敦煌壁画全集·西魏卷[M]天津:天津人民美术出版社,2002:107.

图4:中国敦煌壁画全集编辑委员会.中国敦煌壁画全集·西魏卷[M]天津:天津人民美术出版社,2002:103.

图5:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:58.

图6:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:58.

图7:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:58.

图8:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:58.

图9:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:82.

图10:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:82.

图11:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:82.

图12:敦煌研究院.敦煌石窟全集·藏经洞珍品卷[M]香港:商务印书馆(香港)有限公司,2005:82.

图13:常青.金石之躯寓慈悲:美国佛利尔美术馆藏中国佛教雕塑(研究篇)[M]北京:文物出版社,2016:207.

图14:[德]勒柯克.高昌——吐鲁番古代艺术珍品[M].赵崇民,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998:42.

图15:[意]玛丽亚·安杰利洛.印度:神秘的圣境[M].阎纪宇,译.北京:光明日报出版社,2013:114.

图16:[日]松本荣一.敦煌画研究(下册)[M].林保尧、赵声良、李梅,译.杭州:浙江大学出版社,2019:317.

图17:[德]A·格伦威德尔.新疆古佛寺:1905-1907年考察成果[M].赵崇民、巫新华,译.北京:中国人民大学出版社,2007:506.