大学生参与突发公共卫生事件健康科普的调查研究#

向杰 朱卫华 苏勇林

(1.四川大学华西医学科普基地,成都 610041;2.四川大学科研院,成都 610065;3.四川大学华西医院康复医学科,成都 610041)

突发公共卫生事件因其突发性、高危性、群体性等特点,常给公众健康、经济发展、社会稳定带来巨大挑战,典型的代表即是目前仍在全球范围内肆虐的新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情[(1)。由于事件往往发生在非常态下,公众难以在短时间内获得充足且准确的信息,导致其无法作出合理应对,对于突发公共卫生事件的快速有效控制极其不利[2]。研究显示,健康科普可作为提升公众应对突发公共卫生事件能力的一种方式。通过健康科普传递的信息,同时具备科学性和通识性,且传播方式广泛,易于被公众接受和运用,可极大地削减突发公共卫生事件对公众的影响,维持社会稳定,促进事件的控制[[2,3]。得益于独特的学习和专业技能优势,大学生已逐渐发展为科普志愿者的主要组成部分之一[4]。为了解大学生群体在突发公共卫生事件中参与健康科普的情况,本研究以新冠肺炎疫情为例进行了问卷调查。

1 资料与方法

1.1 调查对象

各专业(医学、非医学)在读本科生、研究生,无学校、年级限制。

1.2 调查方式

参考相关文献自拟电子问卷,以线上调查的方式发放共计326份,回收有效问卷318份。

1.3 调查内容

除基本信息(性别、年级、专业)外,分为以下三方面:①大学生对本人及周围人员疫情相关信息了解情况的评价:包括信息来源、准确度;②本人在此次新冠肺炎疫情期间参与健康科普的信念和实际行动情况;③对大学生群体参与疫情健康科普的信念评价:包括是否有必要、有能力以及是否有帮助。相关评价和认知情况采用李克特标度法分为五个等级。

1.4 统计方法

采用SPSS20.0对数据进行统计学分析,计数资料以例(n)及百分比(%)表示,采用卡方检验及秩和检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象的一般情况:

在318份有效问卷中,男、女分别占比41.2%和58.8%;本科生占比48.1%,硕博士研究生占比51.9%;医学生、非医学专业学生分别占比35.8%和64.2%。

2.2 大学生对本人及周围人员疫情相关信息了解情况的评价:

在接受调查的大学生中,认为自身对疫情相关信息掌握非常准确或准确的占11.6%和62.9%,而一般、不准确、非常不准确的则分别占24.5%、0.6%和0.3%,不同年级大学生之间无统计学差异,但不同专业之间的差异具有统计学意义(Z=-2.417,P=0.016),医学生对自身疫情相关信息掌握准确度的评价低于非医学生。对于周围人的评价,认为其掌握非常准确或准确的占2.2%和33.0%,而一般、不准确、非常不准确的则分别占58.8%、4.1%和1.9%,不同年级大学生对此的评价无统计学差异,但不同专业之间,医学生对周围人疫情相关信息掌握准确度的评价低于非医学生(Z=-2.042,P=0.041)。疫情相关信息的来源见表1。

表1 疫情相关信息获取途径统计

2.3 新冠肺炎疫情期间大学生参与健康科普的情况

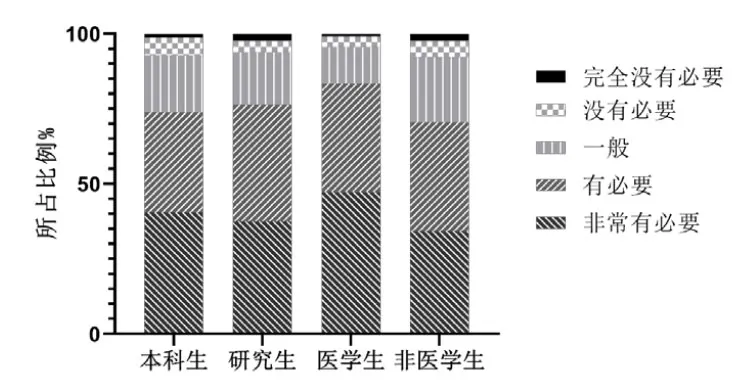

39.0 %和36.2%的大学生认为本人非常有必要或有必要向周围人进行疫情健康科普,18.2%认为必要性一般,而认为没有必要或完全没有必要的分别占4.7%和1.9%,不同年级之间的差异无统计学意义(Z=-0.109,P=0.913),但医学专业学生认为的必要性大于非医学专业学生(Z=-2.770,P=0.006,见图1)。

图1 大学生对本人向周围人员进行疫情科普必要性的评价

在对本人参与疫情健康科普能力的评价方面,硕博士对自身能力的评价高于本科生(Z=-2.099,P=0.036),而不同专业之间则无统计学差异(表2)。

表2.大学生对于本人参与疫情健康科普能力的评价

实际行动方面,85.5%的大学生表示参与了疫情相关健康科普,不同年级间的参与情况无统计学差异,但不同专业之间的差异具有统计学意义,医学专业学生的参与率高于非医学专业学生(93.9%VS 80.9%,χ2=9.95,P=0.001)。

在所使用的非接触式科普途径方面,使用社交动态(如微信朋友圈、微博等)发布相关信息的大学生占77.6%,通过电话、微信等方式亲自联系并告知对方的大学生占53.3%,9.6%的大学生参与社区防疫宣传,4.0%的大学生则有向权威平台投稿发布相关信息的经历。对于自身的科普宣传是否有助于周围人员科学防疫,16.2%和51.5%的大学生认为非常有帮助或有帮助,29.0%认为帮助效果一般,而认为没有帮助或完全没有帮助的大学生分别占2.6%和0.7%。

2.4 大学生参与疫情健康科普的信念

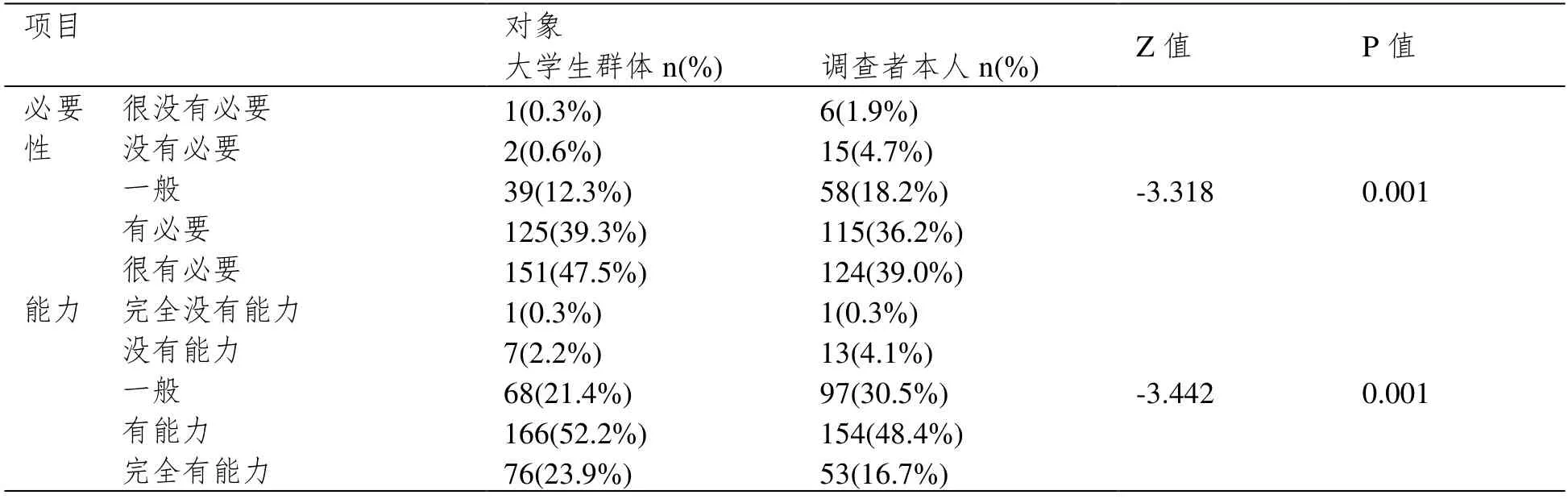

以大学生整个群体作为评价对象,由受调查者对大学生群体向周围人员进行疫情健康科普的必要性和参与能力做出评价,结果显示,与根据自身情况做出的评价相比,受调查者对整个大学生群体参加疫情健康科普的必要性和参与能力的评价均更高,差异具有统计学意义(表3)。

表3 大学生对自身群体参与疫情健康科普必要性及能力的评价

在对大学生参与疫情健康科普对周围人科学防疫是否有帮助的评价方面,29.3%和52.5%的大学生认为非常有帮助或有帮助,17.0% 认为帮助效果一般,而认为没有帮助或完全没有帮助的大学生分别占0.9%和0.3%。不同年级、不同专业之间的评价无统计学差异。

3 讨论

调查显示,仅35.2%的大学生对周围人员疫情相关信息了解情况准确度作出正面评价(非常准确或准确),远低于对自身74.5%的正面评价。与此相对应,75.2%的大学生认为本人非常有必要或有必要向周围人进行疫情健康科普,说明大学生在向周围人进行疫情健康科普方面的意识较高。与较强的意识相适应,85.5%的受调查大学生在新冠肺炎疫情期间实际参与了健康科普,医学生的参与度高于非医学生,这可能与健康科普需要一定的专业知识和技能有关[5],提示在动员大学生积极参与突发公共卫生事件健康科普的过程中,可以医学生为主体,有针对性地充分调动其他专业学生的积极性。

在自我认同感方面,65.1%的大学生认为自己完全有能力或有能力参与疫情健康科普工作,其中,硕博士研究生对本人该能力的评价高于本科生,一定程度上反映了受教育程度更高的大学生群体更加认可自身学习相关知识并将其应用于解决实际问题的能力,同时也提示在动员大学生参与疫情健康科普时,应适当地组织相应的培训,避免因能力不足导致的信谣、传谣[6]。而就工作效果而言,67.7%的大学生对自身的工作呈正面评价,仅3.3%的大学生认为没有帮助或完全没有帮助,说明参与疫情健康科普不仅在一定程度上利于普通群众的科学防疫,也提高了大学生对于实现自我价值的认同感。相较于受调查者本人,大学生对于自身所属群体参与疫情健康科普的信念更强、评价更高。在必要性、能力和工作效果等方面的评价均高于相应项目大学生对于本人的评价,反映出大学生对于自身所属群体的肯定,提示与现状相比,大学生群体参与疫情健康科普的主观能动性仍有较大的潜力待挖掘和激发。

近年来,新媒体因其在信息传递方面更加快速、便捷、多样化的特点,逐渐取代传统大众媒介,成为普通群众获取信息资讯最快捷的通道[7]。而在本次调查中,大学生使用新媒体进行疫情健康科普的频率远高于其它途径。对于大学生来说,能将自身所擅长的新媒体技术应用到疫情健康科普当中,必然可起到事半功倍的作用。然而,新媒体的快速发展,也使得其传播的信息质量良莠不齐,如何避免在科普过程中传播缺乏科学性的信息仍是亟待解决的问题[8,9]。大学生虽然在学习能力方面具有一定优势,但仍需要相应的指导和监督。

综上,大学生群体在新冠肺炎疫情期间参与健康科普的意识、行动力较强,一定程度上对周围人员科学防疫起到了积极的正向作用。若能在以疫情为代表的突发公共卫生事件爆发期间,积极调动大学生的主观能动性,结合大学生的能力特点,有序地组织大学生群体开展健康科普工作,既能充分发挥大学生的优势,帮助其实现自身的社会价值、

提高自我认同感,又能提升公众正确应对突发公共卫生事件的能力,最终实现更快、更有效地控制突发公共卫生事件的目标。

- 四川生理科学杂志的其它文章

- 抗坏血酸棕榈酸酯的应用及研究进展#

- 后疫情时代医学远程教育应用模式及演变#

- 基于新时代医学人才培养的《机能学实验》课程思政改革探索#

- Ustekinumab versus adalimumab for induction and maintenance therapy in biologic-naive patients with moderately to severely active Crohn's disease:a multicentre,randomised,double-blind,parallel-group,phase 3b trial

- Albuterol-Budesonide Fixed-Dose Combination Rescue Inhaler for Asthma

- Trial of a Preferential Phosphodiesterase 4B Inhibitor for Idiopathic Pulmonary Fibrosis