形貌修辞研究史略

赵海娟

(天津外国语大学 滨海外事学院,天津 300270)

形貌修辞是一种功能独特的修辞样式,主要着眼于辞的外表结构形式而非语义内涵,长于以形达意、以貌传情。形貌修辞视觉效果突显,能够吸引读者阅读兴趣,延长读者审美长度,修辞效果理想,在修辞学领域地位独特。古今中外,形貌修辞因其独特的艺术手法及效果而被广泛应用于文学创作与翻译之中。然而,目前学术界对于形貌修辞的研究并不多见,自陈望道提出“辞的形貌”之后,仅有曹石珠就“形貌修辞”撰书两部,此外的研究成果如零珠散玉般散落于部分研究论文,可见形貌修辞这一研究领域实属一块“待垦地”。鉴于此,对形貌修辞的历史、现状及其发展前景进行归纳与剖析,不仅具有重要的现实指导意义,而且对于修辞学自身广度与深度的挖掘具有极大的提升价值。本文按照形貌修辞的历史发展,撮其大要系统述评,希冀为促进形貌修辞学在新时代大修辞观趋势下蓬勃发展贡献绵薄之力。

一、形貌修辞在中国

形貌修辞,古已有之,比如中国古代的特体诗。现存文献显示从理论角度进行汉字形体修辞研究始于刘勰,《文心雕龙》中有关“联边”“单复”“六观”的论述就是关于辞的常规或超常规外貌形式的探索。隋唐时期,修辞学的一大关键词是“尚奇”,比如韩愈的“怪怪奇奇”论、皇甫湜的“文奇理正”论、李翱的“创意造言”论、孙樵的“立言必奇”论,上述理论既有对思想内容的标新立异,又有对语汇、句法等语言形式的尚“奇”求“怪”,从某种意义上来说,这种“尚奇”是从艺术形式到思想内容的全面推陈出新,弃俗独创,是用险怪的外在形式服务于辞盛文工之内在内容的一种文辞创见[1-4]。北宋词人叶梦得对源于孔融的离合诗作了比较详尽的论述,他在《石林诗话》中提到:“古诗有离合体,近人多不解。此体始于孔北海……徐而考之,诗二十四句,每四句离合一字。”他还指出“古人运用这种修辞方法的心理基础是‘好奇’,而其修辞效果则是‘以文字示其巧’”[5]。南宋理学大师吕祖谦的《古文关键》开评点修辞之宗,此处取吕氏对韩愈文章的评点为例。在《答陈生书》的总评中吕氏写道:“中间四段,铺叙齐整,极好。[6]749”在《获麟解》和《原道》的旁批中吕氏分别写道:“作文大抵两句短,须一句长者承。[6]720”“句长短有法度”[6]723。在“论作文法”中吕氏提到:“文字一篇之中,须有数行齐整处,须有数行不齐整处。或缓或急,或显或晦。缓急显晦相间,使人不知缓急显晦。常使经纬相通,有一脉过接乎其间然后可。盖有形者纲目,无形者血脉也。[6]719”由此可以看出,吕氏非常注重段落、句子的齐整铺排以及长短搭配所带来的形式美感和新意。

鲁迅也曾就汉字形体的美学效果做过整体概述:“其在文章,则写山曰峻峭嵯峨,状水曰汪洋澎湃;蔽芾葱茏,恍逢多木,鳟鲂鳗鲤,如见多鱼,故其所函,遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”[7]。遗憾的是,鲁迅先生的论述尚停留在感性层面,没有深入分析。1932年,中国现代修辞学的奠基之作《修辞学发凡》问世,陈望道在《修辞学发凡》中首次使用了“辞的形貌”这一表述/概念,陈氏专辟“辞趣”篇来论述文辞的意味、音调以及形貌所表现出来的情趣或风致。陈氏指出“一切的积极修辞都是对于形式本身也有强烈的爱好”[8]41,而这种“形式本身”恰恰就是指诉诸视觉的语言的形貌。陈氏还列出了变动字形和插用图符两种方式“以变化文辞的形貌来增强读者的注意力”[8]192,并提示必须特别“注意字形所致的‘视觉效果’”[9]。陈氏一个非常重要的观点就是“极尽语言文字的一切可能性”[8]6来获取“文字的直接的刺激力”[8]191,这些可能性包括但不限于提行、空行、空格,各式行列,各种书体,各种墨色文字,数学的、化学的符号以及图表等。严修、徐仁甫又概括了“看图会意”等四种辞格。

20世纪80年代修辞研究进入了一个前所未有的繁荣时期,这一时期涉及形貌修辞的研究也有了一定的发展。阮显忠正式确立了“图示格”(字形示意类、图形示意类、符号示意类)这一利用非语言手段来摩形达意的辞格,并分析其具有“以形取胜”的特点。林文金在《非语言手段和修辞学性质》一文中讨论了“字形和通用符号修辞”的问题。于海洲、吴友宁、徐国强、汪仁寿、王明瑞分别就“联边”“字形”等修辞问题发表论文进行探讨。范文彬、邵敬敏、葛信益、谭厚福、张世才、邓小琴、乐秀拨、刘谋、田懋勤、曾毅平、邹光椿、刘晓霞、曹石珠、岳方燧等人分别就标点符号与修辞的使用问题发表论文进行争鸣,“有标点的文字按常规运用标点符号,造成一种视觉感受,提供某种信息;而不按常规使用标点符号的文字就会造成另一种视觉感受,传递另一种视觉信息”[10]。吴士文专著《修辞格论析》对辞格进行了全面地论述,并就辞格与辞趣的关系发表灼见。周长楫在《论伴随语言的非语言要素的修辞手段》一文中还涉及到了“插图”“图表”等修辞问题。唐松波在《汉语修辞格大辞典》中列举了“联边”“异形”“图示”“号代”“算式”“析字”等。吴家珍专著《当代汉语修辞艺术》对于“无标点文字”和图符修辞进行了简单例证。谭学纯等人《接受修辞学》是一部理论性较强的专著,从信息的接受角度对形貌修辞进行了一定程度的涉及。谭永祥在巨著《汉语修辞美学》中就“辞趣”(意趣、音趣、形趣)专列一章,作者认为“辞趣是富有表现力的亚辞格的言语现象,及有助于提高表达效果的词语的音调或字形图符、书写款式所体现出来的情趣”[11]477,作者耗费近两万字的篇幅对“字形趣”和“图符趣”进行讨论,并列举了“利用字形的变向”(相当于倒排汉字)进行修辞的方式,其在“形趣”方面的研究功不可没。

如果说以上专家学者的研究只是触及了形貌修辞这一话题的冰山一角的话,那么曹石珠可谓是对这一领域进行深度、系统研究的第一人。从1989年发表论文《略论标点符号的修辞作用》开始,到1996年专著《形貌修辞学》的出版,再到2000年专著《形貌修辞研究》的出版,曹石珠在“辞的形貌”的基础上,又往前迈进了一大步,建立了形貌修辞学。曹石珠“通过各种不同的方式建构书面语言的特定形貌”[12],归纳出通过字形(字体、字号、排印方式、外文等)、排列(变列)、图符(图形、表格、符号)、标点(独用、递加、叠用、添加、零形式等)四种形式进行形貌修辞的方式,并指出形貌修辞所利用的材料皆是诉诸视觉的非语言要素,“没有视觉效果这面旗帜,就没有形貌修辞!”[13]曹石珠初步建立了形貌修辞的体系,但对于理论深度有待进一步深化。

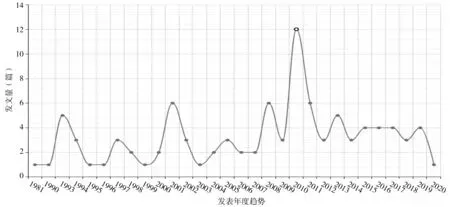

正如谭永祥所说:“辞趣是由《修辞学发凡》提出,但仅仅开了一个头而后学少于问津的一块‘待垦地’。[11]自序”鉴于辞趣研究的这种状况,那作为辞趣研究之一的“形趣”更是少之又少。截至2020年年底,在中国知网全文数据库(CNKI)中以“形貌修辞”作为关键词进行搜索,仅得论文37篇,分布见下图1:形貌修辞现有成果检索分布图。就算把“形貌修辞”作为“主题”进行查询,搜索结果也不过百篇。其中1981-1999年共有论文18篇,几乎全部出自曹石珠之手,这一阶段正好覆盖了曹老先生第一部专著《形貌修辞学》的出版时间,可见曹老为了专著的出版做了大量的准备工作。2000年以来,共有79篇,其中以曹石珠作为作者或者研究对象的论文有16篇,这段时间对应曹石珠的第二本专著《形貌修辞研究》的出版,可见这本专著还是引发了一波这一领域的研究热潮;硕、博士论文虽有18篇,但多是擦边球,真正相关性强的只有2篇,1篇为李雪青撰写的名为《北京饭店名称的修辞研究》的硕士论文,论文从汉字的角度分析了形貌修辞学在北京饭店名称中的运用及其文化心理;1篇为侯嘉宝的硕士论文《〈奇葩说〉广告语修辞现象研究》,文中只有一节提到了广告语中的形貌修辞。重要期刊论文共3篇,张向京在《试论形貌修辞的方式和功能》一文中详细列举了通过词形、词序、重复、排列、表格、省略以及标点等进行形貌修辞的方式,并指出形貌修辞大量出现在文章标题、诗歌、广告以及日常语言中,巧妙地运用形貌修辞能让读者获得最佳视觉效果,形貌修辞具有引人注目、简洁明了、突出主旨、增强语势等效果。冯全功[14]从霍译《红楼梦》入手,从字体字形、标点符号和排列方式三个方面阐述了形貌修辞在文学翻译中的应用,并指出形貌修辞在文学翻译中有着很大的应用潜力,译者要充分加以利用以此提高译文的视觉效果。赵海娟[15-16]分别从字体字形、图形符号、标点符号、排列方式四个方面论述了形貌修辞在鲁迅作品英译中的应用,并指出译者在文学翻译中应重视作品的题旨意境,注重“形神皆似”审美过程的再现。

图1 形貌修辞现有成果检索分布图

二、形貌修辞在西方

通过变异文字的形貌达到提升语言的表达效果,这一点,英语比汉语略逊一筹。

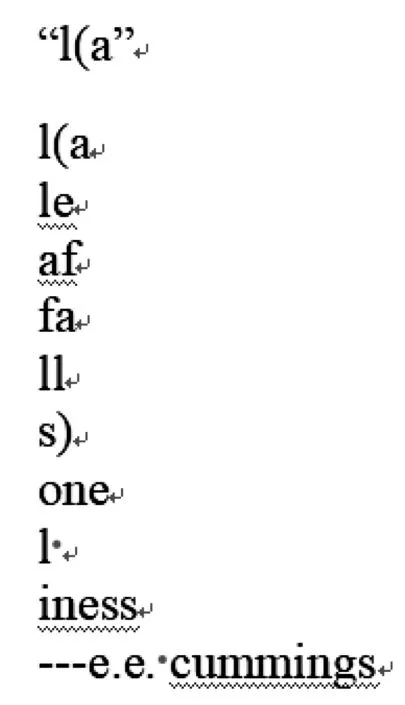

图2 肯明思落叶诗

“形貌修辞”在英文中的对应词应为“morphological rhetoric”,接近或衍生出来的术语有“形态修辞”(form rhetoric)、“书写变异”(graphological deviation)、“变异修辞”(deviated rhetoric)、“视觉修辞”(visual rhetoric)等,笔者分别在EBSCO、WOS(Web of Science)以及Elsewhere数据库中用以上关键词进行检索,所得论文寥寥无几,可见外文中关于“形貌修辞”的研究十分不充分。但这并不说明英文西方文学中没有形貌修辞的存在,美国现代派大师庞德的诗篇中经常出现各种杜撰的生词,这些随心所欲拼凑或拆解的词汇就属于形貌修辞中对于字形的修辞改造。幽默大师马克·吐温在《哈克贝利·费恩历险记》中为了再现当地的乡土文化,改造了一大批词汇的拼写方式,比如把“girl”写成“gal”。格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)更是修辞改造的极端践行者,在她的一首诗中几乎找不到现行通用的英文单词,比如“Telamba-taras oderwainto Weiring /Awersey Zct bidrcen/ Ownd istellester sween…”[17],读来除了陌生,就是一头雾水,这种拼写变异或许是斯泰因迷茫中挣扎求索状态的再现,或许是为了反映某种不可捉摸的抽象意念,无论如何,她的确是希望通过“打破文学传统来说明点什么——即使什么也没说明也是一种说明”[18]。斯泰因对语言形貌的创新实验突破了词、句的常规模式,这种“陌生化”处理手段拓宽了语言表达空间,增加了阅读难度和长度,挑战了阅读习惯和兴趣,提升了修辞效果。美国修辞学家温克勒(A.C.Winkler)和麦丘恩(J.R.McCuen)认为,“正是由于语言的丰富多彩和无穷变幻,修辞才得以存在。如果一个意思只能以一种方式传递,世界上就永远不会产生‘修辞’这个概念,因为修辞主要是一门有效的语言选择的艺术……选择最有效的词语,进行最有效的编排,从而最有效地传递信息[19]”。语言形式的常规与变异是对立又统一的,若能在合理范围内突破常规,其效果往往出奇制胜,以上作家对于规范拼写的修辞改造显然就是一种对于词语形貌的最有效选择、编排及信息传递,虽违背了常规的形式逻辑,但这种对形趣的大胆追求却能因其新颖奇特在信息传递者之间产生过目难忘的效果。又譬如美国现代主义诗人肯明思(e. e. cummings)在创作中经常大量运用字体字形、排列方式、标点符号、图画图表等形貌修辞的形式。肯明思喜爱绘画和诗歌创作,曾称自己的诗为画诗,诗歌如画,画中有诗,他的诗突破常规,形式独特,被誉为“美国诗坛罗宾汉”[20]。他认为在当今科技迅速发展的时代,人们的眼睛可以比耳朵吸收更多的外界事物,为此他经常对诗歌的外在形式进行实验性探索与大胆革新,他的诗名离奇古怪,诗行参差不齐,词语变异分裂,标点超乎寻常,语法新颖奇特,整个诗篇就是一场文字的特技表演盛宴,就连他自己的名字都是小写的,因此被称为“小写的肯明思”。可以说肯明思既是一名诗人,又是一名画家,其诗歌常常以图示人,如图2和图3分别是其著名的落叶诗“l(a”(图2)和蚂蚱诗“r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r”(图3)。另外,形貌修辞也频频出现在西方广告用语和日常用语中。

图3 肯明思蚂蚱诗

西方修辞学自诞生以来,就是一门显学,各路大家云集,理论博大精深,犹如一棵枝繁叶茂的参天大树。20世纪之后,其触角更是探及心理学、传播学、政治学、社会学、甚至医学、生物学等科学领域。在这悠久的修辞学历史长河中,尽管没有明确的关于“形貌修辞”的表述,但是对于修辞创新、修辞效果追求的步伐却从来也没有停止过,在这个过程中,也不乏对于修辞形式的关注。朗吉弩斯(Longinus)创作的《论崇高》将修辞理论与文学批评充分结合在了一起,他指出文学作品要有一种“沛然莫之能御的巨大感染力和说服力”[21]132,让受众油然地产生一种“崇高感”而被说服,而要达到这一言说效果,作者必须调动一切手段,不仅要有“恰当的辞格”[21]132,更要有“高雅(不俗)的词汇以及卓尔不凡的结构铺排”[21]132。由此可见,朗吉弩斯早就注意到修辞结构形式的巧妙铺排可以有效地调节作品和受众之间的关系,让作者的匠心含而不露,而受众却已经拜倒在“崇高感”的压倒性说服效果里了。12、13世纪之交的文艺学家杰弗里(Geoffrey of Vinsauf)在其著作《诗艺新论》一书中从修辞的角度讨论了文学创作的原则,红极一时。他认为,文学创作就是一个修辞过程,要重视“顺序”在文学发明中的作用,“自然顺序”和“艺术顺序”可以自由组合,文学创作可以通过突破时间、空间、逻辑、认知和价值等一切常规顺序或秩序来强调某一意义的产生。杰弗里还就辞格给出了可以化腐朽为神奇的建议,辞格能为文字“上彩”,“内(在的色)彩”和“外(在的色)彩”应该协调统一,词语不应总是“呆在它的常驻地”[21]191,而应常“游荡到其他地方,在别的地方安上惬意的新居”[21]191,成为这一地方的“新来客,并且以其新奇[给人们]带来喜悦”[21]191。无论是自然顺序的突破还是词语的推陈出新,杰弗里在语言表达方面的创新发明都是对修辞理论发展的一大贡献。另一位强调“色彩”的修辞代表人物是文艺复兴时期的托马斯·威尔逊,在《修辞艺术》一书中,他提出了“异彩(exornation)”的概念,即“通过借用外来词语,增加章句的变化和花样,对言说加以美化”[21]210,在正确恰当、和谐搭配的常用词语基础上,他还提倡修辞者应当“大胆地加上多种悦目的色彩,引进各种赏心的[外来语]翻译”[21]211,以瑰奇有趣的言说愉悦受众,他甚至还提出上了年纪的布道师在讲台上要时不时地“来一点‘疯癫’,以便刺激刺激一不小心就容易走神的受众”[21]213。上文中提到的颠倒词序、外来词汇、章句变化等修辞方式都分别与曹石珠汉语形貌修辞中的字形修辞以及排列修辞有异曲同工之处。无独有偶,主张“丰裕(copia)”理论的伊拉斯谟(Erasmus)也指出,“正如变化着的景象对眼睛总是更有吸引力,显得新颖的事物也总是更容易触动和引发思考……要仿效那个能任意改变自己外形的海神普罗特斯,将同一思想用不同形式表达出来”[21]214-215,修辞者可以通过词形变化(enallage)、故意离题(heterosis)、隐喻等手段实现丰裕效果,换句话来说,修辞者应将材料的组织和安排当成头等大事,并且尽最大可能将同一个思想用多种形式表达出来。值得一提的是,伊拉斯谟和后来出现的笛卡尔(Descartes)在对待内容和形式之间的关系时充满理性,他们主张话语的优雅丰裕不能带来言辞的“夹生”,不能仅以怪癖惹眼的词语或文字游戏为噱头吸引读者注意力,“言辞和内容的美妙协调”[21]235才是最重要的。同样注重内容和形式相统一的还有拉米(Lamy),他在《言说艺术》(TheArtofSpeaking)中提出,“话语的品质反映题材的性质”[22]175,“激情可以被称为心智的源泉”[21]223,因而不应对诗人的创作进行明确的限制,而应该让他们随心所欲地发挥,让他们采用“不同寻常”的表达,“通过伟大、神妙、奇特的事物使我们感到愉悦或惊讶”,进而产生“卓然不俗”[21]326的效果。拉米关于言说艺术的这些观点颇有见地,既拓宽了修辞学的研究范围,又为语言学的发展铺平了道路,意义非凡。总之,尽管西方修辞学史中没有出现关于“形貌修辞”的字眼,却一直存在“运用一切可资利用的说服手段”[21]202这一古训,他们肯定修辞效果的感官性和情感性,鼓励在修辞形式的边缘探索与创新,用受众最关注、最容易接受的方式去触动、冲击并影响他们的心灵,以实现修辞作为说服力的倍增器这一功能,在这一点上,中西方修辞学可谓是殊途同归。

三、形貌修辞研究展望

纵观古今中外,形貌修辞在学界都算是一个相对来说较陌生的字眼,早期学界虽有涉及形貌修辞所应概括的某些言语现象,但并未明确使用“形貌修辞”这一术语。形貌修辞在中国取得实质性发展源于陈望道先生关于“辞的形貌”概念的提出以及曹石珠先生两部“形貌修辞”专著的发表,国外关于“形貌修辞”的论述虽然较少,但其文学作品中却一直不乏此类修辞的笔墨。鉴于此,对形貌修辞的历史、现状及其发展前景进行归纳与剖析就具有不言自明的价值了。

通过形貌修辞史略研究,我们归纳出四方面主要成就:第一,细致追溯了汉语形貌修辞的历史渊源,对形貌修辞的滥觞、发展进行了溯源与辨识,此方面郑子瑜、宗廷虎贡献颇多。第二,详细归纳了西方修辞史对修辞形式创新的关注,尽管没有明确使用形貌修辞这一术语,但文学巨匠们一直在修辞形式的边缘探索,这些创新已涵盖了形貌修辞的诸多言语现象,此方面刘亚猛付出了极其艰辛的努力。第三,初步建立了汉语形貌修辞的理论体系,对形貌修辞的含义、特点、方式、研究对象、评价标准等都进行了论述,在这一方面陈望道、曹石珠功不可没。第四,具体分析了文学作品中利用辞的形貌进行修辞的例子,为后续修辞研究提供了范例,这一方面曹石珠、冯全功、赵海娟等人做了不懈尝试。

回顾历史是为了更看清未来,研究认为以下两个方向或将成为形貌修辞未来研究的热点:第一,鉴于形貌修辞理论基础依然薄弱,未来研究需加强形貌修辞理论研究的多学科性,从语言学、文体学、翻译学、哲学、美学等领域寻求形貌修辞的相关理论依据,构建完整规范的形貌修辞学理论框架。第二,未来研究可着重关注形貌修辞研究的科学严密性,随着语言心理学、修辞心理学及视觉接受理论的发展,从心理认知、视觉感知、神经网络等角度探索形貌修辞的运作机制也成为可能,这将使形貌修辞学真正成为一门指导人类语言实践且价值独特的科学,为新世纪修辞学的显学地位贡献一份力量。