竞赛作为设计课程的教学组织与调查评价

周曦 张芳

摘要:各类高水平设计竞赛对建筑学本科教学有良好的促进作用,选择竞赛作为设计课程组织全体师生参加拥有诸多优势,但也存在一些难点。通过近年来组织的竞赛课程教学实践,分析了竞赛课程的优势与劣势,总结了竞赛选题、课内教学到课后延伸辅导的教学组织过程。问卷调查分析发现,学生方面对竞赛课程的评价普遍较高,多数能跟上竞赛节奏;教师方面也同样认同竞赛课程,认为原教学框架基本能适应竞赛要求。总之,竞赛作为设计课程是一项可行且有益的教学活动,还需持續地积累经验,完善教学组织管理机制。

关键词:设计竞赛;设计课程;教学改革

中图分类号:TU-4;G642.3 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2022)03-172-09

各类高水平建筑设计竞赛数量增多,以其专业性、创新性、多样性等优势吸引学生广泛参加,促进学生能力提升[1]。对比各种参赛的教学组织方式,有无可能将设计竞赛与设计课程结合,组织师生全体参加设计竞赛课程?师生是否有兴趣、有能力参加竞赛设计?原课程教学框架能否适应竞赛的特殊要求?教学成效又能否达到预期效果?针对上述问题,通过多年的教学实践经验,开展了以竞赛为设计课程的教学分析。

一、专业竞赛作为设计课程的特点

(一)本科教学中参加设计竞赛的组织形式

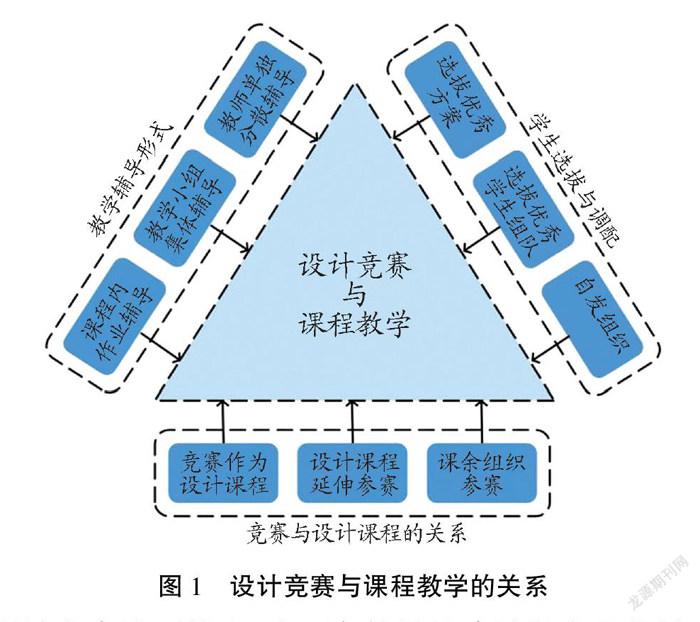

从设计竞赛与设计课程的协调关系来看,可将竞赛作为设计课程,课程延伸作为竞赛或课后辅导;从教学辅导形式来看,竞赛作为设计课程可采用课上辅导形式,课程延伸作为竞赛或课后辅导可采用小组集体指导或分散指导形式;从参赛学生选拔与调配方面来看,在竞赛课程作业中优中选优,或预选部分优秀学生组队参赛,或自发参赛(图1)[2]。

早期全国性高水平设计竞赛类型较少,全国高等学校建筑学专业指导委员会

隶属于中华人民共和国住房和城乡建设部,受国家教育行政部门的委托和授权,协助国家教育行政部门对高等学校建筑学学科教学工作进行研究、咨询、指导和服务的专门机构。组织的大学生建筑设计竞赛统一命题,各高校全体师生参加后优选作品参赛,后改为“全国高等学校建筑设计优秀教案和教学成果评选”,各院系通常遴选已有课程并适当优化后报送参赛。

近年来,面向建筑学本科生的设计竞赛逐渐增多,学生参赛的渠道拓宽,参赛热情高涨。各类知名设计竞赛的竞争也日趋激烈,获奖难度直线上升。如,2017年UIA-霍普杯竞赛,投稿作品来自30多个国家和地区,共计3 000余组,仅76组获奖,获奖率约2.5%[3]。各高校根据自身情况对竞赛采用了差异化的组织措施:实力雄厚的高校,如清华大学、东南大学、同济大学等,学生能力强,平时课程丰富,一般不专门增设竞赛课程,多为师生自发参赛。一些高校对待竞赛较为重视,如,西北建筑科技大学优选部分师生组队参加各类竞赛,取得了良好的成绩,哈尔滨工业大学、沈阳建筑大学等常年组织全体师生参加谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛。还有的高校不定期选择一些竞赛作为课程设计,如苏州大学、安徽建筑大学、中国矿业大学等,但是多为临时性课程,延续性不强。

苏州科技大学作为一所地方性院校,学生自发参赛的作品水平有限,得奖概率低,因此,有必要在院系层面上加以组织,协同师生参加专业设计竞赛[4]。自2015年开展“竞赛驱动型教学”研究与实践以来,在建筑与城市规划学院三年级下学期以第一个课程设计参加竞赛,时间是每年3~4月,以竞赛作为设计课程。

(二)竞赛作为设计课程的优势

从历年教学经验来看,将专业竞赛作为设计课程不仅可提高学生的参赛作品水平,而且可培养大多数学生的综合实践能力

。主要体现在几个方面:

(1)培养创新性思维。日常设计课程训练强调的是循序渐进,侧重于知识点的全面培训。从课程题目来看,一般都是封闭性命题,如功能面积条目细致、基地统一固定、图面表达翔实规范。而设计竞赛侧重于优秀方案的选拔,大部分偏向于概念性设计,主题常从社会、文化、历史等问题出发,给出一个发散性的设计题目[5]。如霍普杯、天作杯设计竞赛,设计的基地、功能、规模往往是自选,强调设计的创新性和对社会问题的思辨能力。

(2)带动学生接触和参加竞赛[6]。在2020年竞赛课程前,三年级学生73.91%没有参加过任何设计竞赛,17.39%只参加过一次。学生存在设计能力有限、时间精力不济、技术水平不足

8项候选项选择数:设计能力有限>技术水平不足>时间精力不济>得奖比例低>小组合作不易协调>对未来的帮助有限>名利收益太少>参赛费用问题。等方面的疑虑而畏惧参赛。通过竞赛课程辅导,学生了解竞赛的流程与特点,消除了疑虑,提高了未来参赛的意愿。课程结束后再次参加竞赛的意愿平均值为6.86(10分制),40.58%的学生希望再参加1~2次设计竞赛,28.99%的学生希望参加更多竞赛。

(3)扩大竞赛的选拔基数。相比选拔学生组队参赛和自发参赛,全年级以课程作业形式完成竞赛题目无疑扩大了作品的基数。如, 2015年、2019年采用组队和自愿报名的方式分别提交了6份、4份参赛作品,而2016年、2017年、2018年、2020年采用课程作业形式,则每年提交了10份参赛作品,这几年的获奖数量相对较高。

(4)体现了教学的公平性。选拔学生组队参赛或学生课后自发参赛始终只能安排少数成绩优异的学生参与竞赛,而大部分成绩普通的学生很难参与到竞赛中,也就无法学习到竞赛中一些有异于日常课程的设计方法和思维训练,不利于教育的公平性。

(三)竞赛作为设计课程存在的难点

专业设计竞赛的目的是优秀作品的竞争与选拔,侧重点与普通教学有较大差别。在这几年的教学过程中也发现了一些潜在问题[7]。

(1)选题与日常课题差异过大。近年来竞赛的选题多为开放式命题,建筑类型自选、功能自选、场地自选,往往只有一个笼统的主题。习惯于给定任务书的学生,刚接触到此类命题时往往无所适从,在前期拟定方向上耗时过多,影响了后期方案的设计过程。

(2)设计技能要求高。日常课程作业的成果要求是根据本年级学生的平均水平设定的,而设计竞赛对象包含高年级本科生甚至研究生,对成果的要求较高。首先,对表现的要求很高,学生必须掌握更高层级的渲染软件和技巧来制作表现图;其次,图面的排版也迥异于日常课程作业,平立剖占比小而设计构思占比大。另外,一些競赛要求掌握新的设计软件进行建模或计算,如谷雨杯要求运用Autodesk Revit软件建模[8]。

(3)设计时间紧张。日常课程设计有成熟的教学进度计划,大部分学生按部就班即能完成预定目标。设计竞赛教学过程中要额外在选题、选址、构思等环节耗费大量时间,压缩了方案设计时间,很多学生还要摸索新的计算机软件操作方法,8~9周的课程设计时间颇为紧张。

二、专业竞赛作为设计课程的教学组织过程

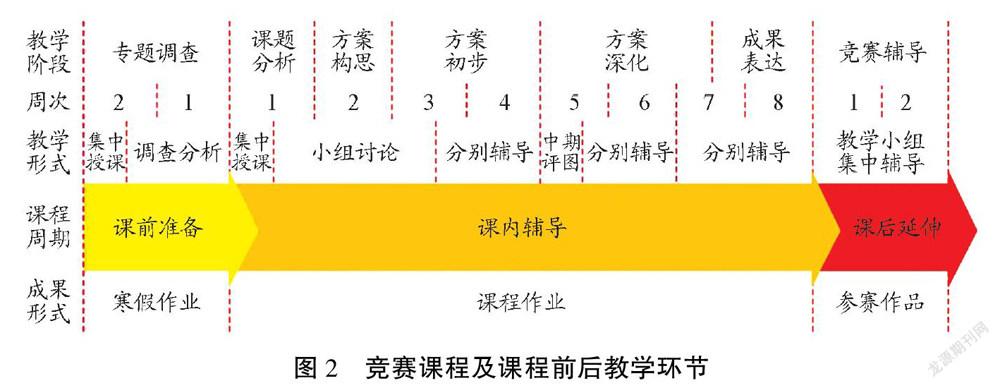

2015年以来,建筑系三年级教学小组根据每届竞赛辅导效果屡次调整教学辅导方案,总结符合实际情况、行之有效的教学方法(图2)。

(一)教学大纲下设置竞赛课程

竞赛课程常态化配置,必须考虑与原教学大纲框架的契合关系。本科教学框架中大一为设计基础,大二为设计初步,此时学生设计能力弱,不适宜开设竞赛课程。大三为设计深化,大四为设计综合,大五为实习实践,目前的设计竞赛题目规模不大,涉及的主题较为单一,与大四、大五的设计课程差异过大,因此,竞赛设计只能设置在大三课程中。考虑到多数设计竞赛集中在每年春季,且学生从大二手绘转向计算机制图需要一个熟悉过程,故大三下学期更适合开设竞赛课程。原教学大纲中大三下第一个课程主题是一个小型综合性建筑设计,与各类竞赛的契合度较好。

(二)选择适宜的竞赛课题

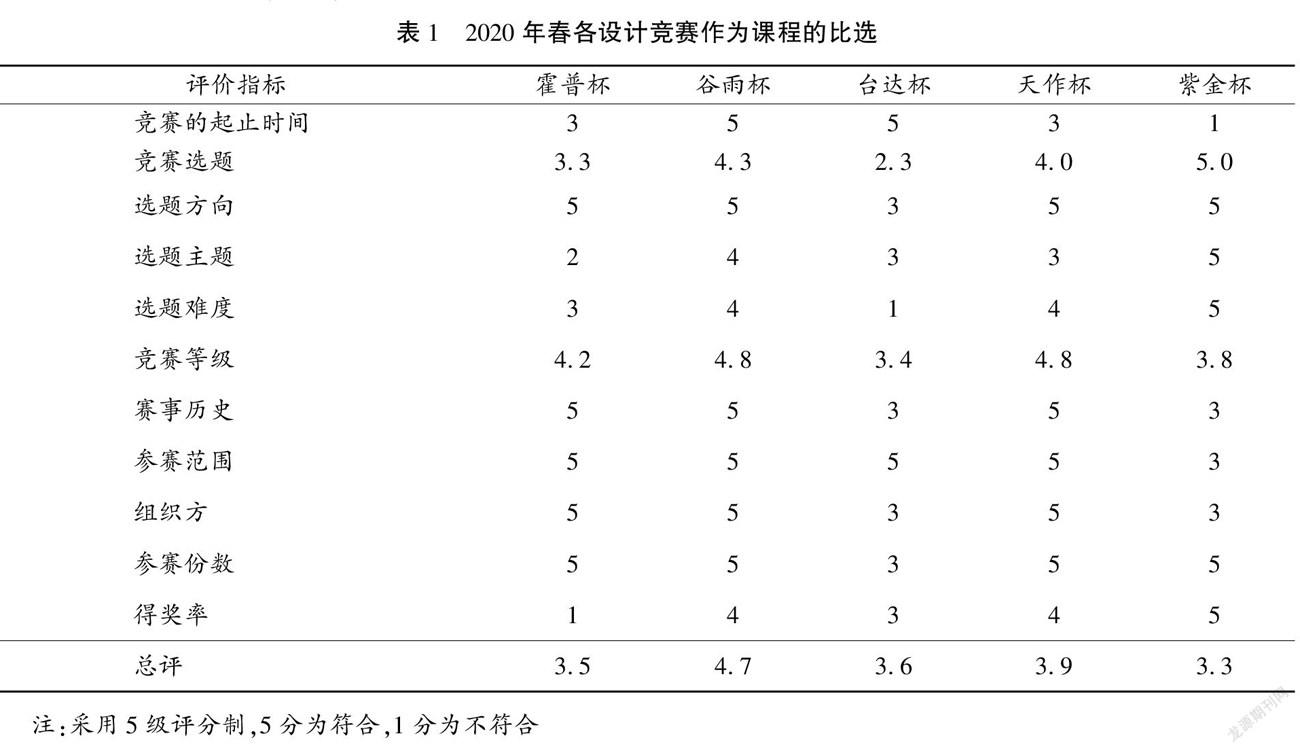

近年来,设计竞赛数量庞大,内容多样,质量参差不齐,设置竞赛课程首先要遴选适宜的参赛题目。通过各方面比选,2020年第十四届谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛综合情况最符合本学期的设计课程教学(表1)。

(1)需要考察竞赛的起止时间。竞赛的起止时间要能覆盖课程教学时间,即竞赛发布一般要早于课程开始前2~4周,方便教学小组讨论选题,制定教学计划等工作;竞赛的截止时间要晚于课程结束1个月以上,以跨越寒暑假为佳,方便课程结束后组织学生修改、深化方案以达到竞赛的要求。

(2)需要考察竞赛的选题。遴选与课程主题较为接近的竞赛可达到事半功倍的效果。从选题方向、选题主题、选题难度等几个方面考察。选题方向要符合建筑设计方向,偏向景观或规划方向,甚至属于人文社科、商科等专业方向的不适宜;选题主题不宜过于抽象,否则学生很难理解,如,2018天作杯国际大学生建筑设计竞赛《唤醒“彼处”的建筑》

“彼处”与人的记忆、想象息息相关,可以是“此处”的过去或未来—— 一个记忆或期待中的远方,或想象中的理想世界。请自定场地与使用者,设计一座不超过1 000 m2的建筑,并以场所为媒介,运用空间、结构、形式、建造、自然等要素,在使用者的体验中重新建立想象的基础,连接“此处”与“彼处”,引导一种关乎记忆、想象的精神生活。就不适宜作设计课程的选题;选题难度要符合本科生能力,某些竞赛涉及专业的技术问题,如台达杯太阳能设计竞赛[9]需要掌握专业的节能设计知识和计算软件。从学生方面的调查来看,竞赛选择的优先顺序为:

概念性设计竞赛(如霍普、天作杯)>有具体任务书的竞赛(如谷雨杯)>自选题目竞赛(如新人赛)>教学课程类型竞赛(如专指委优秀作业评选)>国际设计竞赛(境外)>技术类型竞赛(如台达杯)。

(3)需要考量竞赛的等级。可从赛事的历史、参赛范围、组织方、历年参赛作品数与得奖率等几方面来考量。优先选择举办历史悠久的竞赛;参赛范围宜为全国性,不建议选择省市的局部性竞赛;主办方应为官方机构,承办方最好是知名高校、企事业单位。历年参赛作品数说明了赛事的影响力,得奖率过高(≥25%)或者过低(≤5%)的都不适宜。

(三)课程教学环节

竞赛作为课程设计,同其他课程一样需要完成课前教学任务书制定、集中授课、分组讨论、分散改图、集中评图等教学环节。由于竞赛的特殊性,在某些教学环节中需要作出一些调整[10]。

(1)适当扩充课程前期准备时间。很多建筑院系单个课程时长8~9周,留给基地调研、课题分析的时间为1~2周。这对初次接触开放式命题的大多数学生来说是不够的,从以往教学来看,设计能力中等程度的学生往往需要3~4周以上才能熟悉竞赛的命题,完成选题选址设计。三年级教学小组经常以“建筑设计专题调查”作业作为竞赛的前期准备,布置与竞赛主题相近的题目。参加谷雨杯“未来:我的大学”设计竞赛课程前,布置了大学校园生活与场地的调研课题。待课程开始,学生已经分析了大学校园的问题,有的已遴选好了基地,并已形成初步的设计意向,缓解了后面的课程压力。

(2)增加课程中期的集中评图与辅导时间。很多学生在竞赛前期设计阶段感到迷茫,导致前期方案反复过多,耽误进度,常有学生在4~5周时还没定方案。因此,后期课程在第4~5周增加集中评审环节,有利于协调各教学小组的进度,便于学生相互比较观摩,督促学生做好进度管理,教师可以提前了解学生的设计创意与构思,从中预选部分优秀方案重点发展。

(3)课程后及时评图、遴选方案。作业评审常集中到学期末以公开答辩方式进行,考虑到竞赛后还需要再修改,竞赛课程作业必须快审快评。此外,遴选方案的侧重点与普通课程注重方案的全面性和完成度不同,更偏向于方案的创意与构思,方案其他方面的不足可以通过后期小组协作来修改弥补。

(四)课程后的延伸辅导

从课程教学要求出发完成的学生作业与竞赛要求存在较大差距,经过重新修改才能达到参赛要求。首先要遴选优异的设计方案,从学生设计能力来推算,一般控制在20%的比例,扣除退赛情况,最终可完成的比例约15%,保证了参赛作品的基数;然后重新组队,教学大纲规定三年级作业必须独立完成,深化阶段单人时间精力不足以支撑,故常采用小组形式。根据调查,42.03%的学生选择3人组队,30.43%选择4人组队,26.09%选择2人组队。小组成员自愿搭配,每组内兼顾设计深化、渲染表现、计算机技术各方面。课后辅导采用线上辅导为主,线下会议为辅的形式。

在“一对一辅导”“团队辅导”“听取教师意见”的选项中60.87%的学生觉得以上方式都可以。从实际情况来看,一般再增加4周辅导可以完成竞赛作品。课程后的延伸辅导需要师生付出额外的时间精力,是对学生毅力的考验,院系要做好师生的保障工作,制定激励措施。

三、学生方面的调查评价

2015—2020年建筑系三年级组织的6次竞赛辅导中,4次采用竞赛作为课程的教学形式,积累了教学经验。在此基础上,2020年竞赛课程结束后针对三年级全体学生

69人:男性41%,女性59%。进行了一次问卷调查,总结了学生方面的意见。

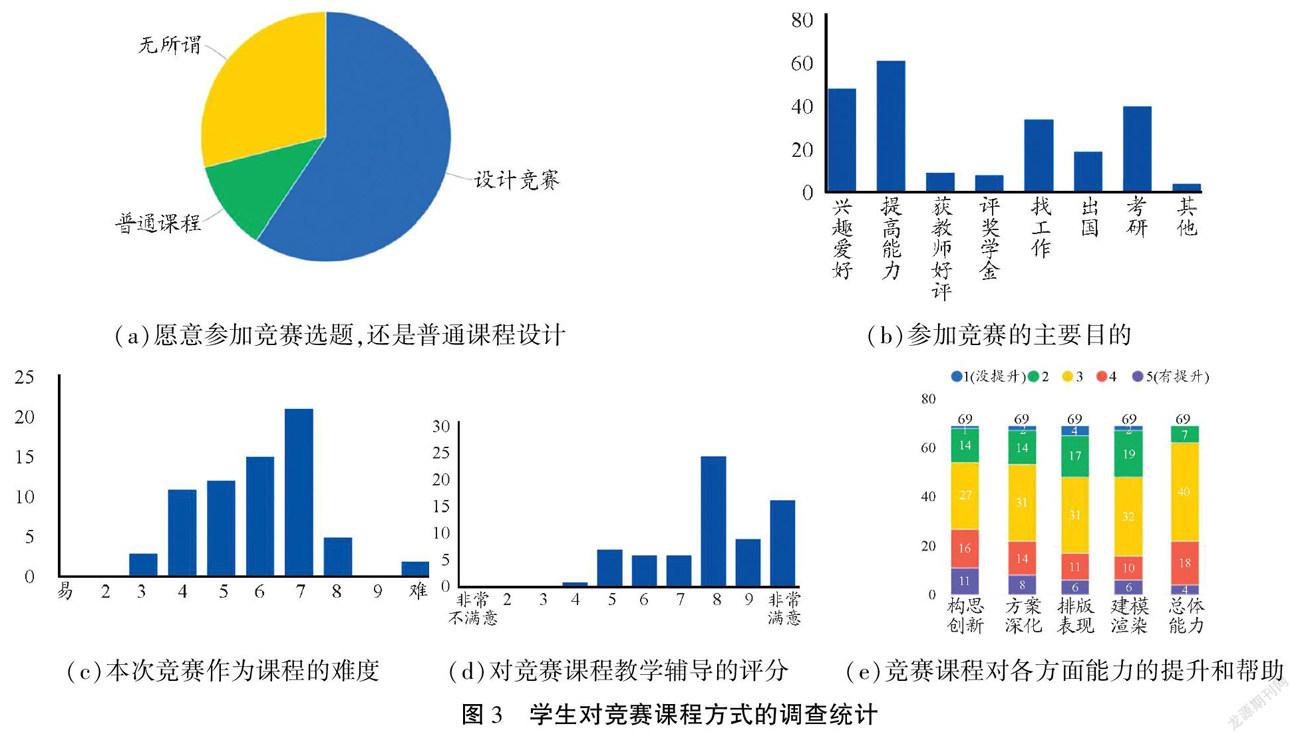

(一)对竞赛课程的总体评价

调查中愿意把设计竞赛作为课程的比例为59.42%,选择普通课程的11.59%,两者均可的28.99%,大多数学生都接受这种课程教学方式。学生参加竞赛的意愿比较单纯,69.57%的学生对设计感兴趣,88.41%的学生是为提高设计能力(多选)。学生对竞赛课程难度的评价以10分计,平均分为5.94(标准差1.51,方差2.26),集中在4~7分。从调查来看,竞赛课程的难度适中,略高于普通课程。本次竞赛课程学生评分7.16(10分计),对教师的辅导评价为7.97分(10分计),超过了普通课程的评价。57.97%的学生认为通过竞赛设计能力有所提升,31.89%认为有显著提升(图3)。

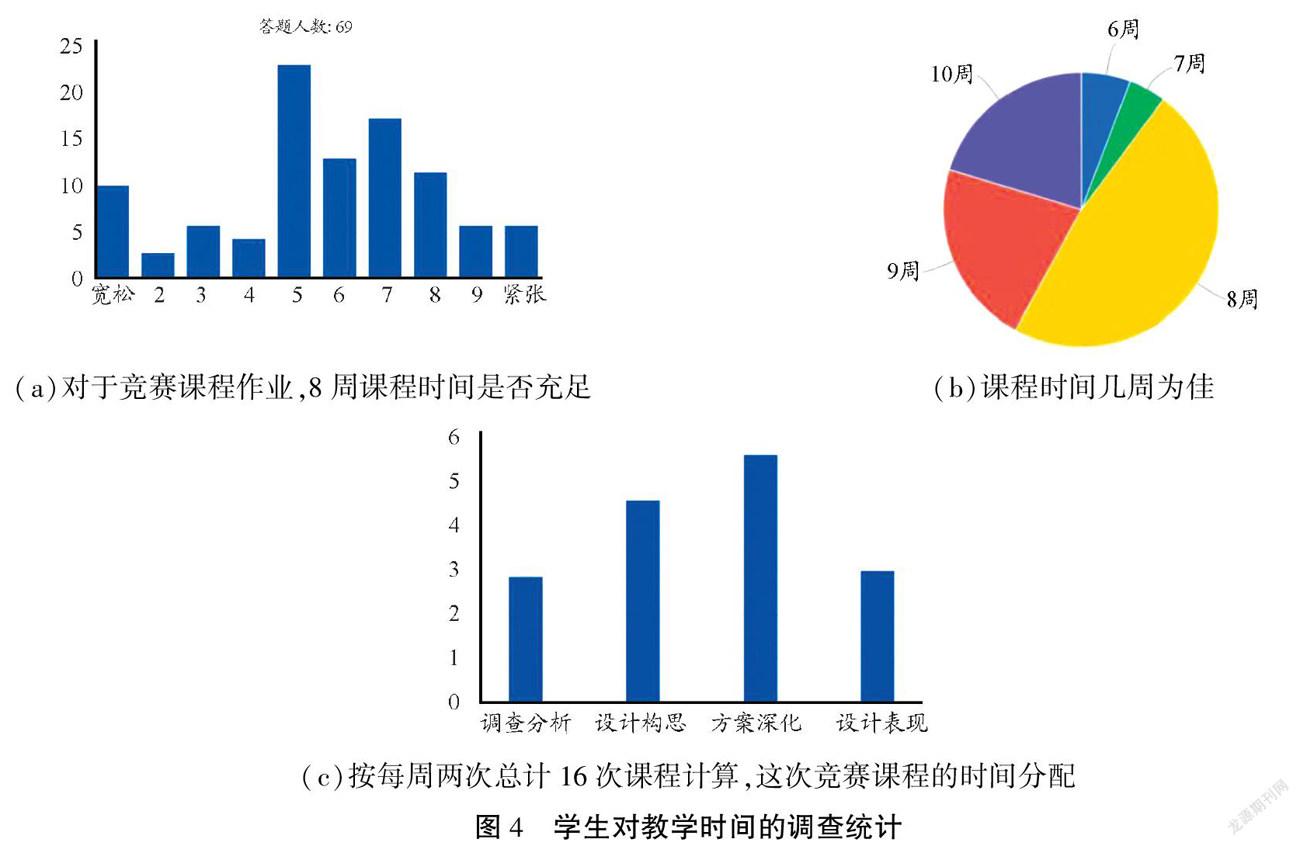

(二)教学时间基本能满足竞赛要求

教学时间安排上大部分学生感觉8周教学时间适中,不过还有8.7%的学生未能按时交图,略高于普通课程。学生希望本次课程时间为8周的占48%,9周的占22%。课程8周时间基本能完成作业要求,当然要达到参赛要求还需要增加课后辅导与修改的时间。从设计课时分配来看,8周中前期调查平均花费1.42周、设计构思2.285周、方案深化2.805周、设计表现1.495周。这与普通设计课程基本一致,说明学生设计能力不足,在设计过程中花费时间过多,导致前期创意和后期表现的时间仓促(图4)。

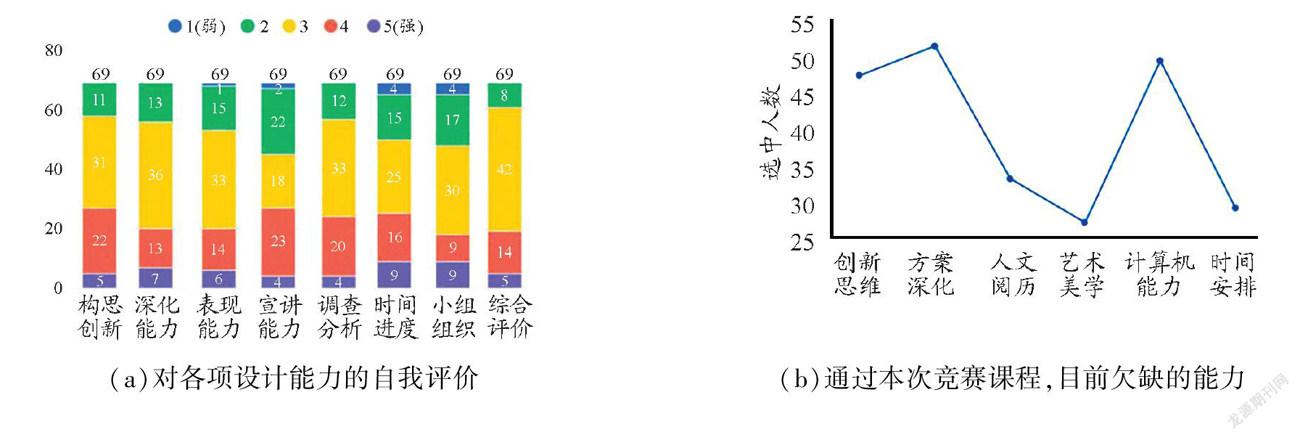

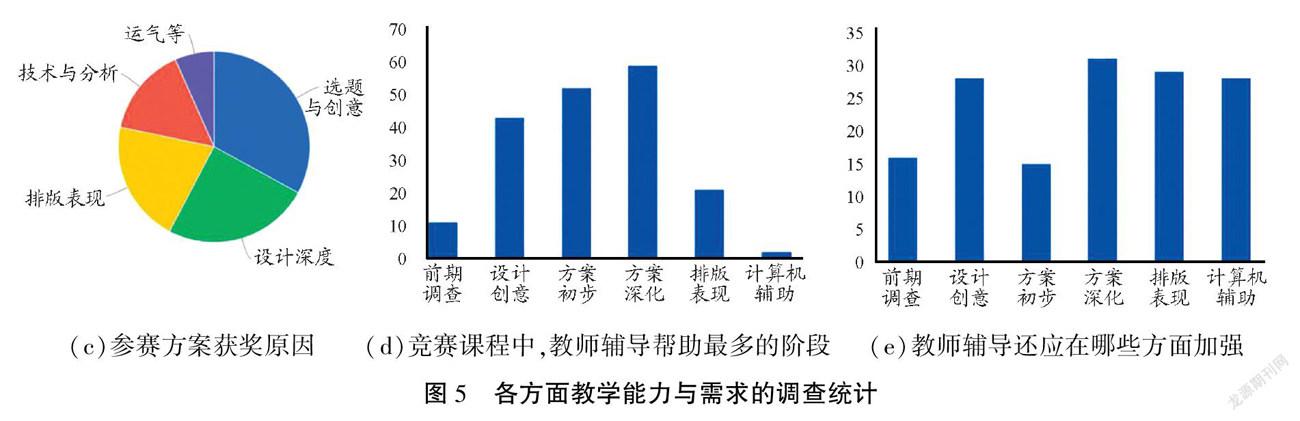

(三)课程各阶段的教学需求

赛前学生对自我能力的评价多集中在中段,以5分计,平均值3.23,各项自我评价从3.03到3.30,这反映了大多数学生设计能力中等,与竞赛的能力要求存在差距。在6项选择排序中(选题选址和调研、设计创意与构思、方案深化、计算机绘图和渲染、排版表现、软件学习与操作),学生认为最困难的部分是设计创意与构思(排名1.93),其次是方案深化(排名2.48),这两方面的学习需要长期积累;相比之下,教学前认为较困难的计算机绘图和渲染(排名3.97)、专业软件学习与操作(排名3.88)可以短期内突击培训,反而不是难点。学生最缺乏的还是创新思维能力(69.57%)和方案深化能力(75.36%)。学生也认识到选题和创意是关键(33.01%),其次是设计深度(24.68%)和表现(20.59%)。课程中学生认为在方案初步(75.36%)和方案深化階段(85.50%)最需要教师的帮助,这与普通课程教学无异,而学生普遍认为还需要在设计创意、排版表现、计算机技术方面加强教学,显示了竞赛与普通课程的不同之处(图5)。

四、教学与管理方面的分析评价

(一)教学小组认为竞赛课程是有积极意义的

以往课余辅导占用了教师的额外时间,实际辅导的次数不足以支撑竞赛要求,导致参赛作品水平较低,中途退赛的学生不在少数。尝试过选拔部分优秀学生组队参赛的形式,但同时交叉进行竞赛课题与普通课题,教师普遍反映教学组织困难。在是否需要全体学生参加竞赛的问题上,教师都认为参加一次竞赛是需要的,竞赛的开放性题目对学生创新思维能力的培养有利,也容易激发学生的学习主动性[11]。当然也不能过多组织竞赛课程,整个本科阶段课程中组织课程参赛一次即可,过多则会影响教学大纲,慎重遴选竞赛类型,注意与原大纲的衔接问题,避免为了竞赛而参赛的倾向。

(二)原课程教学结构满足竞赛基本要求

在竞赛课程教学前,教学小组担心竞赛命题难度较大,部分学生跟不上设计进度,或部分作业成果不达标。通过近几年全体师生参加竞赛课程的教学实践,在原课程框架下绝大多数学生都能按时完成作业,能达到课程作业的要求,说明原课程教学结构满足竞赛设计的基本要求。竞赛的创新性、开放性、竞争性等特征与普通课程差异较大,无形中激发了学生的主观能动性,使之投入更多的学习精力,从而达到较高的竞赛标准。

(三)加强具有针对性的教学辅导

目前课程辅导仍集中在设计的中间阶段,即方案初步设计与深化阶段。课程后学生普遍反映要在前期调查分析、设计创意构思、版面与表现、计算机辅助设计方面加强辅导,这说明还需要额外的教学投入,如,谷雨杯中需要专业教师的介入辅导BIM建模技术。另外,教学资料的积累有待加强[12],在集中授课、小组讨论、成果演示等各阶段,竞赛相关教学资料积累有限。学生获得竞赛相关资料主要依靠网络推送和搜索(排序1.48位),教师推荐的资料只能排3.28位

网络推送和搜索、竞赛论坛与群、学长资料、教师推荐的资料、自己积累的资料、同学间资料6个选项排序。,要加强竞赛资料的收集与整理,丰富学生的信息来源。

五、结语

建筑设计竞赛以其创新性、专业性等特点受到师生的广泛欢迎,在本科教学中参加设计竞赛对学生的思维能力、设计能力、技术能力培养有积极的推进作用。通过 “竞赛驱动型教学”研究与实践,遴选竞赛命题作为设计课程,组织师生全体参加,积累了一定经验。

(1)师生广泛认同竞赛作为设计课程的教学方式。虽然学生设计能力不同,对竞赛命题的认知水平有差异,但是大部分学生都愿意尝试这种教学方式。通过差异化的竞赛课题,学生获得了不同的学习体验,培养了创新性思维能力,提升了设计能力和计算机水平,增强参加竞赛的意愿。教师方面也都认为竞赛能与现有大纲形成良性互补。

(2)原教学构架基本满足竞赛需要。原8周计划的教学进度基本满足竞赛要求,沿用原教学计划中的教学方式,可完成大部分教学指导工作。绝大部分学生能按时完成作业,

深化提升作品后能達到竞赛要求。

(3)改进教学方式,提出有针对性的措施。扩充课程前期准备时间,在课程结束后延伸教学辅导,组队深化优选作品。针对竞赛的创新性和技术性要求,加强调查分析、创新思维、计算机辅助设计、设计表现几方面的能力训练,加强教学进度控制,增加课程中期的集中评图等环节。

总的来说,选择适宜的设计竞赛作为建筑设计课程在教学组织上是可行的,在今后还将持续开展该项教学活动,扩充调查数据,深入研究教学改革措施。参考文献:

[1]

郭兴华,陈谦,毕晓莉.设计课程与设计竞赛结合实践研究[C]//2011全国高等学校城市规划专业指导委员会年会论文集,2011:389-392.

[2]周曦,张芳.建筑学教学中设计竞赛的组织方式与保障机制研究[J].中国建筑教育,2018(2):31-34.

[3]龙灏.设计竞赛的价值2013“霍普杯”国际大学生建筑设计竞赛杂感[J].城市环境设计,2013(12):88-89.

[4]刘萌旭,穆琳琳,齐阳.建筑设计竞赛反哺设计课程教学[J].城市建设理论研究(电子版),2013(18):1-5.

[5]冯天舒.概念式建筑设计竞赛及其工作方式的解析[D].天津:天津大学,2012.

[6]杨晓莉,庄程宇.以赛促教视角下的应用型大学建筑设计教学探索与研究[J].建筑与文化,2018(5):41-43.

[7]盖燕茹.设计竞赛与工程实践对建筑学专业设计课的影响——以建筑学四年级专业设计课为例[J].工程建设与设计,2018(8):21-24.

[8]金熙,周红.空间的应变表达——Revit杯竞赛获奖作品分析[J].华中建筑,2018(6):19-22.

[9]杜晓辉.太阳能建筑设计竞赛对当代建筑教学模式的启示[J].新建筑,2015(5):8-112.

[10]李刘蓓,夏晓敏.添加“竞赛分析”环节 提高“竞赛+课堂”教学模式的教学质量——以“建筑设计(四)”“竞赛+课堂”课程教学为例[J].中国建设教育:38-41.

[11]龙灏,田琦,王琦,等.体验式开放性建筑设计课教学法探讨[J].高等建筑教育,2011(1):131-134.

[12]孙湉.大学生建筑设计竞赛研究及获奖作品解析[D].南京:南京工业大学,2013.

The teaching organization and investigation evaluation of competition as design course

ZHOU Xi, ZHANG Fang

(School of Architecture and Urban Planning, Suzhou University of

Science and Technology, Suzhou 215000, P. R. China)

Abstract:

Various high-level design competitions are very helpful to the teaching of architecture undergraduates. Choosing a competition as a design course to organize all teachers and students to participate has many advantages, but there are also some difficulties. Through the teaching practice of competition courses organized in recent years, the advantages and disadvantages of competition courses are analyzed, and the teaching organization process from competition topic selection, in-class teaching to extended after-school tutoring is summarized. Through questionnaire survey analysis, it is found that students generally positively evaluate the competition courses, most of them can keep up with the competition rhythm; teachers also agree with the competition courses and believe that the original teaching framework can basically meet the requirements of the competition. In short, competition as a design course is a feasible and beneficial teaching activity, and it is necessary to continuously accumulate experience and improve teaching organization and management mechanism.

Key words: design competition; design course; teaching reform

(责任编辑 周 沫)