长江经济带城市网络结构与空间格局

——基于高速铁路流数据的分析

孙建平,胡文海,傅妍芳

(池州学院 a.地理与规划学院;b.旅游与历史文化学院;c.材料与环境工程学院,安徽 池州 247100)

0 引言

20世纪后期,在信息技术的快速发展和推动下,流空间理论诞生,对学界相关研究产生了深刻影响[1]。进入21世纪以来,流空间概念被广为接受,成为大数据时代人文地理学研究的重要内容之一。M.Castells认为,在流空间与场所空间的交互作用下,地理距离的影响逐渐减弱,城市等级体系和组织模式都发生了深刻变革[2]。城市能够跨越行政地域尺度,更多地参与全球范围内的要素流动,城市网络的概念应运而生。近年来,国内外学者开展了诸多关于城市网络的相关研究,涵盖了全球、国家、区域等多个尺度,涉及交通流[3-4]、知识流[5-7]、信息流[8-9]、人口流[10-11]等视角。

人流与物流在区际间流动形成的交通流可以反映城市间的相互作用,是表现城市间社会经济联系的重要形式。基于交通流分析城市网络结构逐渐成为认识其空间关系的重要途径,现有研究在尺度、深度和交通流类型等方面尚存在一定的局限性。国外学者较早地开展了相关工作,其中基于航空流视角的城市网络结构研究取得了丰硕的成果[12-15]。国内的相关研究始于20世纪90年代,全国层面的研究成果较多,交通流类型多为航空流、铁路流和公路流。周一星等[16]、宋伟等[17]、武文杰等[18]基于航空流分析了中国城市体系的空间网络结构;钟业喜等[19-20]、王成金[21]、焦敬娟等[22]分析了铁路网的时空演变及其对中国城市等级体系与分布格局的影响;陈伟等[4]、柯文前等[23]基于高速公路流分析了城市网络结构与空间演化特征;王姣娥等[24]、陈伟等[25]、宗会明等[26]基于多种交通流比较分析了城市网络等级特征及组织模式。

高速铁路具有强大的时空收敛功能,对区域尺度城市网络结构与空间关系具有重要影响。近年来,中国高速铁路建设取得了巨大成就,2021年底高铁运营里程突破4万km,居世界第一,日益扩张的高速铁路网络正在深刻地影响着中国城市的发展格局,在城市等级和城市群空间重构中的作用日趋重要。目前,基于时空收敛视角的高速铁路对交通可达性和区域发展水平影响的研究成果较为丰硕[27-29],而基于高速铁路流视角的城市网络结构的探讨相对较少,研究尺度多为全国层面[21-22]。

长江经济带横跨中国东部、中部和西部三大区域,是具有全球影响力的内河经济带。但目前基于高速铁路流的长江经济带城市网络及空间格局的研究较少。鉴于此,本研究以长江经济带为研究区域,基于开通高速铁路的118个城市(包括2个直辖市,5个副省级城市,5个省会城市,103个一般地级市和3个省直辖县级市)之间的高速铁路流数据,挖掘城市网络功能结构和空间分布格局,为城市网络研究提供参考,为未来高速铁路建设、城市体系发展和全球化背景下的区域空间结构重组提供指导和建议。

1 研究区域、数据来源与研究方法

1.1 研究区域

长江经济带位于21°08′~35°20′N,97°21′~122°12′E,覆盖长江沿岸11个省份,总面积205万km2,包括长江三角洲、长江中游、成渝、黔中和滇中等国家和区域性城市群,是世界上人口最多、产业规模最大的流域经济带,是我国综合实力最强的区域之一。截至2020年12月,长江经济带铁路通车里程达4.37万km,其中高速铁路通车里程1.54万km,沿江高铁规划建设有序推进,高速铁路运输大通道加速形成,进入高铁繁荣阶段。高铁班次占铁路客运班次的比例达74.93%,高速铁路在区域内部交通运输中占主导地位。

1.2 数据来源

原始数据为城市之间的高铁日联系频次,用以表征城市间空间关联强度。数据来源于中国铁路12306网站,考虑到数据的准确性和采集效率,基于Python语言爬取数据,并进行人工校验。由于大部分城市高铁班次变化不大,因此,仅爬取2020年12月的高铁日联系频次数据。

1.3 研究方法

1.3.1客流组织系数。将城市组织客流的能力作为判断其在高铁网络中地位的重要依据,通过客流组织系数分析城市等级和分布规律。计算公式为[24]:

式中:aij为节点i,j之间的日联系频次;Ii为节点城市的客流组织系数,反映了城市组织客流能力的水平,值越大,表明该节点i在网络中的地位越高,辐射能力越强。

1.3.2社区挖掘。大部分复杂网络中存在多个子集,即社区,社区内部节点间联系相对紧密。依据某种规律识别复杂网络内部蕴含的社区结构的方法称为社区挖掘。社区挖掘是近年来多学科交叉的前沿命题,具有重要的理论意义和广泛的应用前景,目前,社区挖掘主流的算法包括随机游走算法(Walk Trap)、标签传播算法(Label Propagation)、流层级算法(Role-based Similarity)和流编码算法(Infomap)等。M.Rosvall等于2008年提出了Infomap算法,以网络上流的平均编码长度最短为原则进行社区划分,将社区划分问题转化为流压缩编码问题[30]。该算法能够兼顾网络的拓扑属性,社区划分结果具有显著的适应性和稳健性,是目前最优的社区挖掘算法之一。计算公式为:

式中:m为复杂网络中划分出的社区数量;L(M)为在网络中随机游走的平均编码长度;q为节点随机游走于社区间的概率;H(Q)为节点随机游走于社区间的平均编码长度;pi为节点随机游走于社区i内部的概率;H(Pi)为节点随机游走于社区i内部的平均编码长度。

1.3.3弦图。地理网络能够清晰反映地理空间特征,但难以表达拓扑关系。而拓扑网络能够较好地描述拓扑关系,精准反映网络细节特征,是对地理网络的有效补充。弦图(Chord Diagram)能够有效地对大量复杂数据进行拓扑网络可视化,近年来开始被应用于地理学研究中。为了识别社区内部城市间的拓扑特征,量化轨迹模型,利用弦图进行拓扑可视化。

2 长江经济带城市网络结构

2.1 城市网络结构

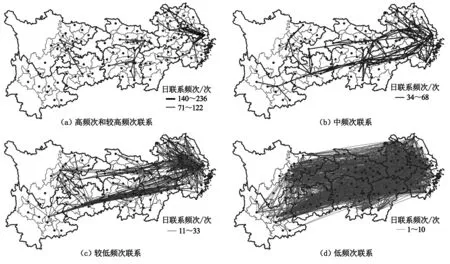

基于高速铁路流的城市网络分布具有显著的空间异质性,高铁日联系频次总量达52 582次,东、中、西部差异明显,中部地区(湖北、江西、安徽、湖南)日联系频次最高,占日联系总频次的43.68%,东部地区(上海、江苏、浙江)次之,占40.48%,西部地区(重庆、四川、贵州、云南)最为松散,占15.84%。

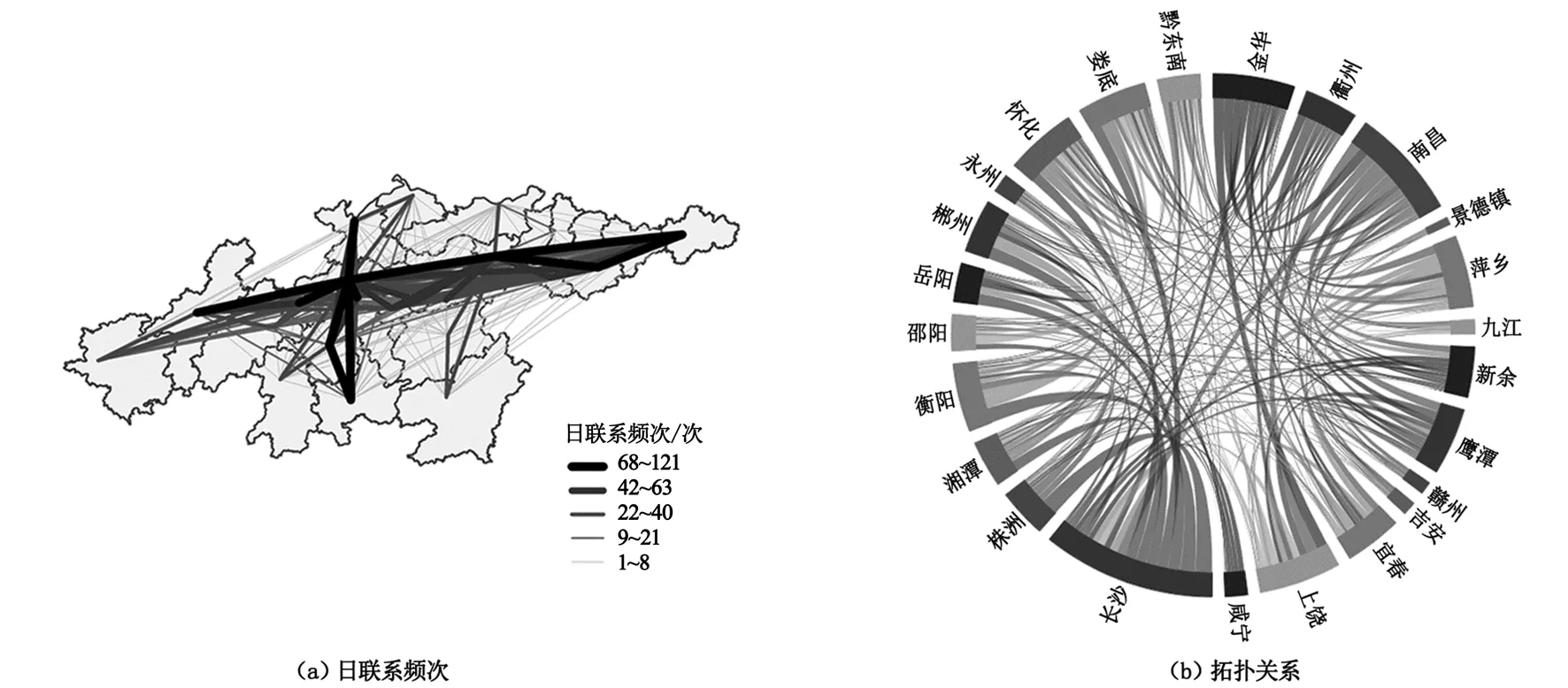

根据高铁日联系频次组间差异大、组内差异小的分类原则,将城市网络划分成高频次、较高频次、中频次、较低频次和低频次5个等级(图1)。不同层级的城市网络与区域内主要城市群及高铁线路分布存在一定程度的空间耦合。高频次联系集中分布在上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州等城市之间,这些地区是长三角城市群经济最发达的城市,交通基础设施好,高铁联系紧密。较高频次联系主要分布在长三角城市群、长江中游城市群、川渝城市群等主要城市群内部,城市群之间缺乏较高频次的联系,尚未形成网络。中频次联系网络规模显著提升,主要沿京沪(徐州—上海)、京广(孝感—郴州)、沪昆、沪汉蓉等高铁线路分布,廊道效应明显,东部和中部地区中等频次联系密度较高,西部地区相对稀疏。较低频次联系网络规模大幅度提升,新增大量节点城市,多分布在主要高铁线路附近及距离较近城市之间,东、中、西部差异明显。低频次联系网络规模最大,形成了底层联系格局,主要分布在高铁线路及行政区边缘地区或距离较远的城市间。

图1 长江经济带城市网络结构

2.2 城市等级结构

为梳理城市的等级结构体系,计算各城市客流组织系数,将其划分为强中心城市(I≥2.27%)、次强中心城市(1.16%≤I<2.27%)、弱中心城市(0.48%≤I<1.16%)和从属型城市(I<0.48%)4种类型(表1)。

表1 长江经济带城市等级结构

强中心城市共10个,占7.63%,客流组织系数之和为32.88%。长三角地区的上海、南京、杭州、苏州、无锡、合肥和常州共同构成了紧密联系地带,形成高度对外辐射的关联形态,中部地区的长沙、武汉、南昌等省会城市与周边区域构成放射状联系格局,但区域间的整体联系不及长三角地区,西部地区缺乏强中心的支撑。

次强中心城市共16个,占14.41%,客流组织系数之和为25.27%。包括位于东部和中部的金华、镇江、徐州、上饶等高铁枢纽城市,以及西部地区的省会城市和直辖市,主要在省级行政区和城市群内组织客流运输。

弱中心城市共42个,占35.59%,客流组织系数之和为31.49%。主要位于东部和中部地区,西部地区仅有6个城市为弱中心,沿京广、沪蓉、沪昆等高速铁路干线分布,对周边地区有微弱的辐射作用。

从属型城市共50个,占42.37%,客流组织系数之和仅为10.36%,超过半数的从属型城市位于西部地区,东部地区从属型城市最少,该类型城市多处于行政区边缘或高铁线路稀疏地区,与强中心和次强中心城市有较大的时空距离,接收到的辐射较弱,在城市网络中处于劣势地位。

3 长江经济带城市空间格局

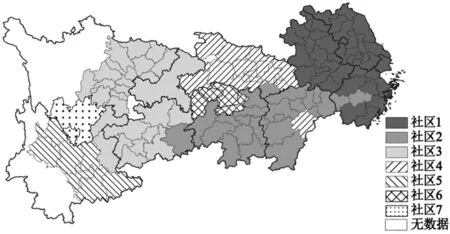

基于Infomap算法对118个城市进行区域划分,获得7个社区(图2)。从空间范围来看,各社区尺度各异,空间集聚性显著,本研究称其为城市集聚区,用以表征基于高速铁路流的城市空间分布格局,为全面客观地认识区域空间结构带来全新视角,具有典型的空间内涵。

图2 长江经济带社区划分Fig.2 Community structures in Yangtze River Economic Belt

3.1 城市集聚区与城市群的耦合性

城市集聚区与长江经济带范围内的主要城市群有一定的耦合性。社区1对应长三角城市群(金华、衢州除外)。社区2、社区4和社区6所在的区域范围与长江中游城市群吻合度较高,社区2同时吸纳了位于长三角城市群的金华、衢州和位于黔中城市群的黔东南苗族侗族自治州,说明长江中游城市群内部联系强度仍有待加强。黔中城市群和川渝城市群的大部分城市形成了社区3,滇中城市群形成了社区5,攀枝花和凉山彝族自治州形成了社区7。

3.2 城市集聚区与行政区的耦合性

根据我国的行政管理模式,同一个省份的城市更容易产生频繁的流动,存在紧密的联系,如江苏、安徽的所有城市和浙江大部分城市被划入社区1,江西和湖南大部分城市被划入社区2,四川、贵州大部分城市被划入社区3,湖北大部分城市被划入社区4,但行政区边缘地区可能因为受到其所属省份的辐射作用有限,而进入其他社区,如浙江的衢州、金华与江西邻近,是沪昆高铁的重要节点城市,与南昌、上饶等社区3中的城市联系紧密,被划入社区3。

3.3 城市集聚区内部关联形态

对各城市集聚区进行地理网络和拓扑网络可视化表达,以期进一步揭示其内部城市关联形态。从空间分布特征看,大致可划分为单中心、双中心、多中心和低水平均衡4种格局[4]。其中,社区4属于单中心格局,社区2属于双中心格局,社区1和社区3属于多中心格局,社区5、社区6和社区7属于低水平均衡格局。

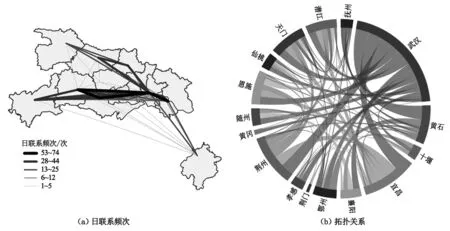

3.3.1单中心格局。单中心格局是指社区内部具有一个中心城市,其与周边若干个城市紧密联系,构成核心-外围的空间格局。中心城市对其他城市具有明显的辐射能力,城市间的要素流动更多指向中心城市,极化效应明显。社区4属于单中心格局,共包含16个城市(图3)。社区4以湖北省为主体,还吸纳了江西省的抚州市。武汉处于绝对优势地位,基本形成了以其为核心向周边城市辐射的放射状联系格局,具有明显的空间依赖性和层级特征。武汉对外联系总量占社区4联系总量的31%,日联系频次高于30的联系中有60%与武汉有关。从层级特征来看,与武汉联系最强的前3个城市分别是距离最近的黄石、宜昌和荆州,日联系频次高于70,构成了区域内的一级联系。社区内联系较高的城市还包括宜昌—荆州、武汉—天门、武汉—恩施,日联系频次高于40。值得说明的是,抚州的地理范围并不与社区4邻接,但其与该社区的联系量占其对外联系总量的53%,明显高于与周边城市的联系强度,原因可能是其处于昌福铁路节点,通过昌福铁路、昌九城际、武九高铁等线路能够快速到达武汉、黄石、鄂州等社区4中的城市,因此,联系更加紧密。

图3 单中心格局(社区4)

3.3.2双中心格局。双中心格局是指社区内部有两个中心城市紧密联系周边城市,构成“双轮”驱动的区域发展体系。两个中心城市往往具有一定的地理距离,对周边城市辐射形成各自的网络体系,同时二者又有一定程度的交叉和重叠,从而构成双中心、层次化的空间格局。社区2在一定程度表现出双中心格局,共包含24个城市(图4)。社区2以湖南和江西大部分地区为主体,并吸纳了浙江的金华和衢州、贵州东部的黔东南以及湖北的咸宁。中心城市长沙和南昌对外联系强度最大,占社区联系总量的22%,其次是金华、上饶和怀化等城市,其他城市的联系强度相对均衡。从空间形态来看,主要联系沿沪昆高铁和京广高铁分布,呈“十”字型,并对外发散,长沙和南昌分别形成了各自的子网络。长沙与周边的株洲、衡阳、郴州、娄底等城市联系紧密,南昌与上饶、金华、鹰潭等城市联系强度较高,构成了该区域的网络联系骨架。

图4 双中心格局(社区2)

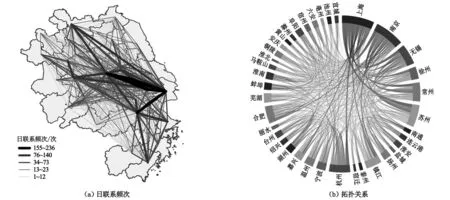

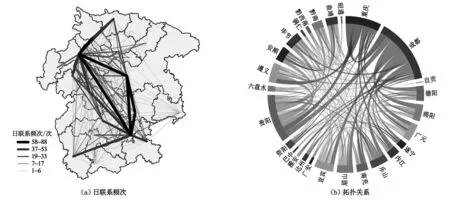

3.3.3多中心格局。多中心格局是指以多个城市为核心、与社区内其他城市形成网络化的空间格局。随着社会经济的快速发展,单中心和双中心格局的弊端逐渐显现,中心城市表现出资源环境负荷加重、交通拥堵等问题,而非中心城市则发展缓慢、逐渐被边缘化,多中心格局逐渐成为发展趋势。社区1和社区3在不同程度上表现出多中心格局,共包含65个城市。社区1主要包括长三角城市群的大部分城市,具有较高水平的多中心发育态势,反映出该区域经济一体化趋势明显(图5)。上海是社区内部联系总量最高的城市,其次是南京、杭州、苏州、无锡和合肥,6个城市的对外联系量约占社区总量的44%,共同构成该社区的核心节点。从空间形态来看,6个城市形成了各自的子网络,同时存在较高程度的交叉和重叠。上海与社区内其他城市形成扇形联系格局,与苏州、南京、无锡等苏南地区城市的日联系频次高于170,明显高于与苏北地区的联系,反映随着地理距离的增加,城市间联系强度逐渐减弱。杭州作为枢纽城市,连接浙江、上海和苏南地区,形成放射状联系格局,其与宁波、嘉兴和绍兴等浙北地区城市的联系强度高于与浙南地区的联系。南京与苏州、无锡、常州等周边城市构成联系子网络,并辐射到苏北地区。合肥与南京、上海、杭州等核心城市及安徽省内的淮南、阜阳等城市保持紧密联系。从层级特征来看,上海、南京、杭州、苏州等中心城市间高度关联,共同构成了整个区域一级网络结构。中心城市与周边城市的关联构成了二级网络结构,反映出地理距离对城市网络结构与空间格局的影响。社区3对应贵州大部分城市(黔东南除外)、四川东部城市、重庆及云南的曲靖和昭通。在空间形态上具有多中心雏形(图6),但与社区1相比,多中心发育水平还比较低。该社区以贵阳、成都、重庆为核心,与周边城市紧密联系,形成网络化的空间格局。3个中心城市对外联系总量占社区联系总量的43%,构成了该区域的联系枢纽。成都和贵阳与其周边城市形成放射状联系格局,成都与绵阳、德阳、宜宾等城市联系紧密,贵阳与遵义、毕节等城市联系紧密,重庆与社区内其他城市形成了扇形联系格局,其对外联系强度相对弱于贵阳和成都,3个中心城市的子网络之间存在明显交叉,呈现网络化态势。从层级特征来看,成都—重庆、成都—贵阳、贵阳—重庆、贵阳—遵义、重庆—遵义、成都—绵阳构成了社区内的最强联系。

图5 多中心格局(社区1)

图6 多中心格局(社区3)

3.3.4低水平均衡格局。社区内部没有明显的中心城市,各城市关联强度相对均衡,但并不是由于城市间联系紧密而形成的均衡发展态势,而是关联强度有限、社区联系总量小的低水平发展格局。① 社区5由云南中东部7个城市构成。昆明、大理和楚雄对外联系强度相对较高,日联系频次超过30,构成明显的三角关系,周边城市围绕上述节点织网,联系强度差距不大,网络密度整体较低。② 社区6主要由湖南北部4个城市构成。张家界、益阳、常德3个城市的对外联系强度相对均衡,湘西土家族苗族自治州较弱。常德—益阳日联系频次为26,是社区内最强联系。③ 社区7由四川南部的攀枝花和凉山彝族自治州构成,日联系频次为5,与其他地区联系较少,高铁网络尚未成型。总体而言,低水平均衡格局的社区城市网络联系强度和联系总量都较低,城市间联系差异不大。

4 结论与讨论

4.1 结论

城市网络结构表现出强烈的空间异质性,东中西部差异显著,高铁联系层级特征明显。高频次联系主要集中在上海、南京、杭州等长三角城市群经济最发达的城市之间;较高频次联系主要分布在长三角城市群、长江中游城市群、川渝城市群等主要城市群内部,城市群之间缺乏较高频次的联系,尚未形成网络;中频次联系主要沿京沪、京广、沪昆、沪汉蓉等主要高铁线路分布,廊道效应明显;较低频次联系网络多分布在主要高铁线路附近及距离较近城市之间;低频次联系网络规模最大,主要分布在高速铁路网及行政区边缘地区或距离较远城市间。

基于客流组织系数,将城市划分为强中心城市、次强中心城市、弱中心城市和从属型城市4种类型。强中心城市主要分布在东部和中部地区,西部地区缺乏强中心的支撑;次强中心城市包括位于东部和中部的高铁枢纽城市,以及西部的直辖市和省会城市,主要在省级行政区和城市群内组织客流运输,形成了各自的子系统;弱中心城市主要沿京广、沪蓉、沪昆等高速铁路干线分布,对周边地区有微弱的辐射作用;超过半数的从属型城市位于西部地区,受中心城市的辐射较弱,在城市网络中处于劣势地位。

通过社区挖掘算法识别出7个城市集聚区,尺度各异,与城市群和行政区存在一定程度的空间耦合,具有典型的空间内涵,不同地域系统内城市网络自成体系。

结合地理网络和拓扑网络,将各集聚区内部城市关联形态划分为单中心、双中心、多中心和低水平均衡4种格局,以多中心格局为主,城市集聚区网络化程度存在显著差异。

4.2 讨论

随着“八纵八横”高铁线路的建设,更多的县域节点被纳入高铁网络,随之形成的县域城市网络也将成为亟待研究的空间组织结构。同时,虽然高速铁路在长江经济带区域内部交通运输中占主导地位,但航空、普通铁路、高速公路等交通类型也在不同层面的城市关联中发挥着不可或缺的作用,仅从高速铁路流视角进行分析存在一定的局限性,未来应进行更全面系统的研究。