“人大涉港决定”的地位、效力与功能

孙 成

一、引言

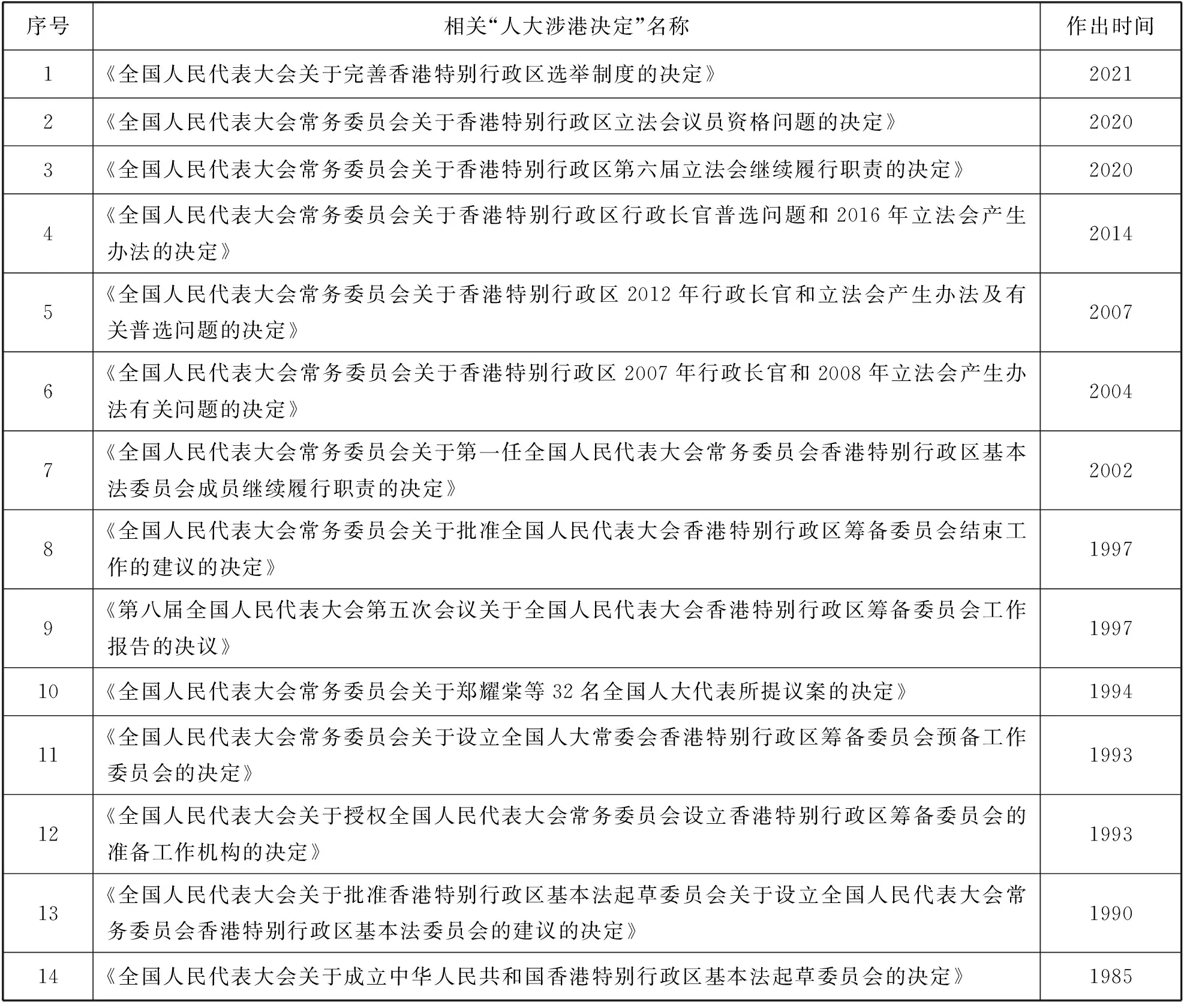

在人大制度研究中,学界对于“人大涉港决定”这一问题关注得并不多,(1)目前学界涉及这一主题的成果大致有三类:第一,以“人大决定”在内地的实践为样本展开学理分析,相关结论基本不涉及港澳。代表性文献,参见金梦:《立法性决定的界定与效力》,载《中国法学》2018年第3期。第二,单独讨论某一个具体的“人大涉港决定”,比如涉及“西九龙高铁站‘一地两检’的决定”,但对“人大涉港决定”缺乏整体性的研究与分析。代表性文献,参见朱国斌主编:《“一地两检”与全国人大常委会的权力》,香港城市大学出版社2020年版。第三,以“人大涉港释法”为重点,在讨论最高国家权力机关在香港的权力时顺带提及“人大涉港决定”,但并不系统。代表性文献,See Johannes Chan, H L Fu and Yash Ghai eds., Hong Kong’s Constitutional Debate: Conflict over Interpretation, Hong Kong University Press, 2009.但截至2022年1月1日,与5次“人大涉港释法”相比,全国人大及其常委会已先后作出了40份涉港决定,(2)检索工具为“北大法宝数据库”与“国家法律法规数据库”,最后检索时间为2022年1月1日。需要指出的是,本文所涉及的40份规范性文件的名称,实际包括“决定”“决议”与“办法”三类,但本文将其统称为“人大涉港决定”。如此设定是由于它们在制定上大都不是按照“三读”程序予以审议的,所涉及的法理争议具有共通性,与狭义的“人大立法”存在显著差异。而且其中很多决定在香港都引发过争议。比如《全国人大常务委员会关于〈香港基本法〉英文本的决定》指出,“(基本法)英文本中的用语的含义如果有与中文本有出入的,以中文本为准。”但在“马维騉案”中,香港法院却认为,“如果基本法的英文本已经很清楚,根本没有必要参考中文本。”(3)HKSAR v. Ma Wai Kwan David and Others, CAQL 1/1997, para. 26.事实上,一个条款在英文中可能是清楚的,但这并不代表它与中文本完全没有差异。显然,基本法的中文本优先这一“人大决定”,并未得到贯彻。(4)Yash Ghai, Litigating the Basic Law: Jurisdiction, Interpretation and Procedure, in Johannes Chan ,H L Fu and Yash Ghai eds., Hong Kong’s Constitutional Debate: Conflict over Interpretation, Hong Kong University Press, 2009, pp. 41-42.再如,《全国人大常务委员会关于根据〈香港基本法〉第一百六十条处理香港原有法律的决定》指出,回归后《香港人权法案条例》的凌驾性条款予以废除。但实际上,香港法院并未遵从上述决定,而是通过对基本法第39条的解释,将《香港人权法案条例》与《香港基本法》并列,仍将其作为基本权利案件的审查依据。(5)Johannes Chan and C.L.Lim eds., Law of Hong Kong’s Constitution, Sweet & Maxwell, 2011, pp. 429-444.

由于在“人大涉港决定”领域一直未出现像“吴嘉玲案”量级的标志性案例,因此,学界对其深入讨论缺乏契机。这一情况在香港法院2021年6月对“西九龙‘一地两检’司法审查案”作出判决后发生了改变,法院在该案中详细讨论了“人大涉港决定”在香港法体系中的性质。(6)香港法院曾经在“梁丽帼诉政务司司长案”判决书中笼统地指出,“法院无权决定全国人大常委会决定在香港法律中是否有效”,但并未展开详细论述。See HCAL 31/2015, para. 30。真正对“人大涉港决定”在香港的效力问题展开系统讨论的是“西九龙高铁站‘一地两检’案”。一审判决书HCAL 1165/2018,二审判决书CACV 87/2019。如果说香港法院当年在“吴嘉玲案”中是以激进的司法哲学引爆了学界关于“人大涉港释法”的争论,那么目前秉持谦抑主义司法哲学的香港法院,在“西九龙‘一地两检’司法审查案”中则以一种非常低调的方式开启了对“人大涉港决定”讨论的大门。(7)Po Jen Yap, Twenty Years of the Basic Law: Continuity and Changes in the Geoffrey Ma Court, 49 Hong Kong Law Journal 209, 209-238 (2019).

目前香港法学界的主流观点是,全国人大及其常委会“依据基本法的条文和程序”所作的决定,对香港法院具有拘束力。这意味着,如若有关“决定”诉诸宪法寻找依据,则其在香港法律体系中的地位和效力就是存疑的。(8)陈弘毅:《从“一地两检”案看人大常委会的决定在香港特区的法律效力》,载朱国斌主编:《“一地两检”与全国人大常委会的权力》,香港城市大学出版社2020年版,第89-90页。对于这类决定,有学者认为法院虽然不能审查,但可不受其拘束,(9)Johannes Chan, Reconciliation of the NPCS’s Power of Interpretation of the Basic Law with the Common Law in the HKSAR, 50 Hong Kong Law Journal 657, 678-681(2020).还有学者的观点更为激进,认为香港法院可作出“不一致宣告”,将有关决定退回全国人大及其常委会。(10)Surya Deva, Threats to Hong Kong’s Autonomy from the NPC’s Standing Committee: The Role of Courts and the Basic Structure Doctrine, 50 Hong Kong Law Journal 901, 912-930 (2020).上述观点主要源于三个理论,“《中英联合声明》至上论”“基本法修改条款限制论”与“基本法自足论”。(11)Bing Ling, The Proper Law for the Conflict between the Basic Law and Other Legislative Acts of the National People’s Congress, in Johannes Chan, H L Fu and Yash Ghai eds.,Hong Kong’s Constitutional Debate: Conflict over Interpretation, Hong Kong University Press, 2009, pp. 155-160.对此,内地学界并不认可。比如有学者指出,国家权力机关无论是依据宪法还是基本法作出的决定,在香港均具有最高效力,香港法院无权质疑,(12)王磊:《论“一地两检”案件中全国人大常委会决定的性质和效力》,载朱国斌主编:《“一地两检”与全国人大常委会的权力》,香港城市大学出版社2020年版,第61-71页。但对此观点并未展开具体的论证。

由此可见,目前争论集中在依据宪法作出的“人大决定”在香港具有何种地位,症结在于如何处理香港宪制结构内部宪法与基本法的关系。其实,这些争论只涉及“人大涉港决定”的地位面向,从法理角度分析,该问题的复杂性远不止于此。从效力维度看,即使香港法律界承认国家权力机关依据宪法作出决定的地位,“人大决定”在香港法源结构中具有何种效力层级,也要具体展开分析。此外,鉴于相关问题兼具法律与政治的维度,有必要在坚持规范分析的基础上,引入功能主义的思维方式,提炼“人大决定”在香港法秩序中发挥的制度功能,深化对该项制度和实践的理解。

二、“人大涉港决定”在香港法体系中的地位

在40份“人大涉港决定”中,纯粹以“基本法”为依据的有10份,对于这部分决定在香港的地位,争议并不大。目前的争论集中在以宪法为依据的相关决定上,此类决定共有30份,具体又可划分为三种类型:其一为标准式,即决定正文明确载明以宪法为依据;其二为隐含式,即决定正文未明确依据,但从内容中可以反推出唯有对宪法权力加以运用,才能得出相关结论;其三为联名式,即有关决定的制定依据同时包括宪法与基本法。

观察香港特区法律界的观点,他们并不质疑“人大决定”这种权力运行方式,而是担心一旦承认依据宪法作出的“人大涉港决定”,是否会对以基本法为轴心的香港法体系的自足性造成冲击?这里不仅包括外在规范体系上的自足,更为重要的是内在规范价值层面的自足,最终导致基本法被宪法架空或取代。(13)基本法自足性理论(self-contained)是香港法律界、法学界理解本地法体系的基础性概念,目前仍具有相当的影响力。这种观念早在基本法起草时就被当时的香港基本法咨询委员会中的张健利大律师提出,称为“四角理论”,即基本法应尽可能自我包容(自足),如此在法律实施过程中便可无须走出基本法的四个角,而走到宪法中去明确其含义。张健利大律师认为,该项原则的确立将有助于基本法在特别行政区的司法适用,有助于两种法律制度的区隔,从而保障“一国两制”原则在香港的实现。参见《分批研讨会参考资料2研讨专题:基本法的结构》,载《基本法咨询委员会全体会议记录》,第105页,发布主体、发布时间等更为详细的记录缺失。上述观点后来被香港大学佳日思教授总结为“基本法自足理论”,即香港基本法是一个自足的与排他性的文件。See Yash Ghai, Litigating the Basic Law: Jurisdiction, Interpretation and Procedure, in Johannes Chan, H L Fu and Yash Ghai eds., Hong Kong’s Constitutional Debate: Conflict over Interpretation, Hong Kong University Press, 2009, pp. 44-45.为了化解上述疑问,必须对宪法与基本法在香港宪制结构内部的关系予以廓清。目前代表性的观点认为,香港宪制结构=宪法中部分条款涉及的权力+基本法规定的所有权力,(14)对于学界相关观点的梳理,参见孙成:《国家宪法在香港实施问题研究》,三联书店(香港)有限公司2021年版,第5-20页。即将香港宪制秩序理解为一个“A+B的静态平面结构”,进而通过规范条件的不同界定,划分其内部占比。上述观点最大的问题在于,宪法与基本法在内在价值层面存在张力,因而无法有效地放在一个平面结构中进行机械切割。

实际上,香港宪制结构更适宜被理解为一个“A(α)+B(β)的动态立体结构”。该结构主要透过对α与β这两个事实条件的分析,界定宪法与基本法在香港宪制结构内部的关系。鉴于此,本文提出,香港宪制结构=宪法(兜底原则)+基本法(穷尽主义)。即处理香港法律问题,应尝试尽量穷尽基本法的规定,当争议的整体或部分不在基本法的调整范围时,宪法才会作为兜底出场。(15)上述判断参考了叶海波教授提出的“基本法穷尽主义”的观点。参见叶海波:《基本法穷尽主义——兼论人大涉港“决定”的地位》,载朱国斌主编:《“一地两检”与全国人大常委会的权力》,香港城市大学出版社2020年版,第147-162页;叶海波:《香港国安法对基本法穷尽主义原则的运用》,载《大公报》2021年7月9日,第A15版。在这种动态立体结构的视域中,研究的重心也就发生了转化,不再追求在规范层面划定到底宪法哪个条款应在香港实施,而是试图对上述兜底与穷尽的内容从事实层面加以明确。

综合考虑《宪法》第31条与《香港基本法》第11条的意涵,宪法在香港宪制结构中的作用是特定的,主要用于处理涉及“中央事权要素”或“央地关系要素”的争议,这些领域才属于宪法价值在香港的辐射范围。因此,只要相关争议的事实基础全部或部分涉及上述要素,宪法权力的运用就有正当性。应该说,“A(α)+B(β)”的动态立体结构能够具体应用于三类“人大涉港决定”的分析之中,为目前实践提供自洽的解释方案。

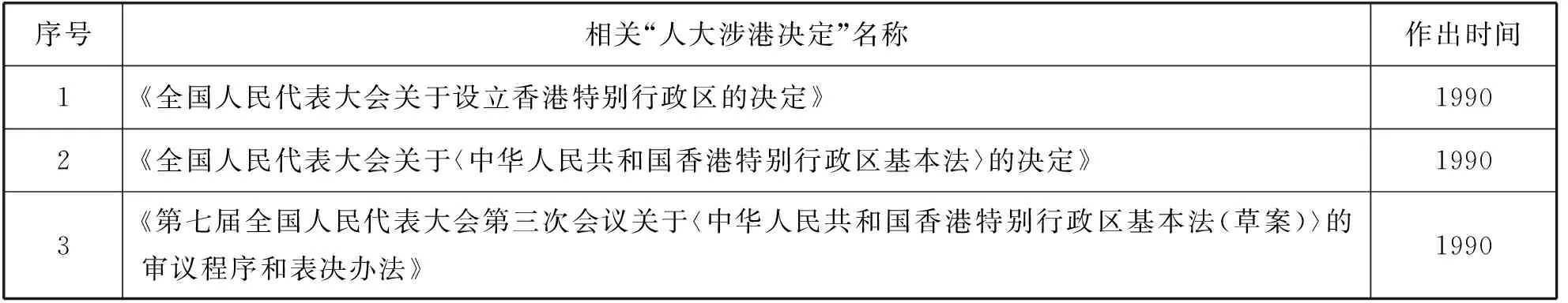

首先,关于“标准式人大决定”。该类决定中已经明确载明宪法依据。如全国人大《关于设立香港特别行政区的决定》与《关于〈香港基本法〉的决定》,既涉及宪法第31条的特别行政区创制权,也涉及《宪法》第62条第2项的宪法监督权,此类事宜属于“中央事权”范畴,且已经游离出《基本法》的调整范围,因此应由国家权力机关适用宪法作出决定的方式加以处理。应指出,香港学界反复强调基本法的自足性,但却忽视了所谓“自足”就算成立,也与上述依据宪法所作的“人大决定”密不可分,如果不承认后者在香港的地位,必然存在“皮之不存、毛将焉附”的问题。

表1 “标准式人大决定”

其次,关于“隐含式人大决定”。该类决定的正文虽未明确载明宪法,但可以根据其内容反推出宪法依据。香港回归的后过渡期出现“政改”争议,为了保障香港平稳回归,全国人大及其常委会先后作出《关于设立全国人大香港特别行政区筹备委员会预备工作委员会的决定》与《关于郑耀棠等32名全国人大代表所提议案的决定》。这些决定涉及“设立预委会”“停止直通车方案”等一系列问题,均属于央地关系的范畴。虽然这些决定的正文未明确规范依据,但从其内容反推,均属于国家权力机关运用《宪法》第31条与第62条行使“决定特别行政区制度”权力的产物。显然,无视这些“人大涉港决定”,就无法妥当解释香港新旧宪制秩序的转轨问题。

表2 “隐含式人大决定”

续表

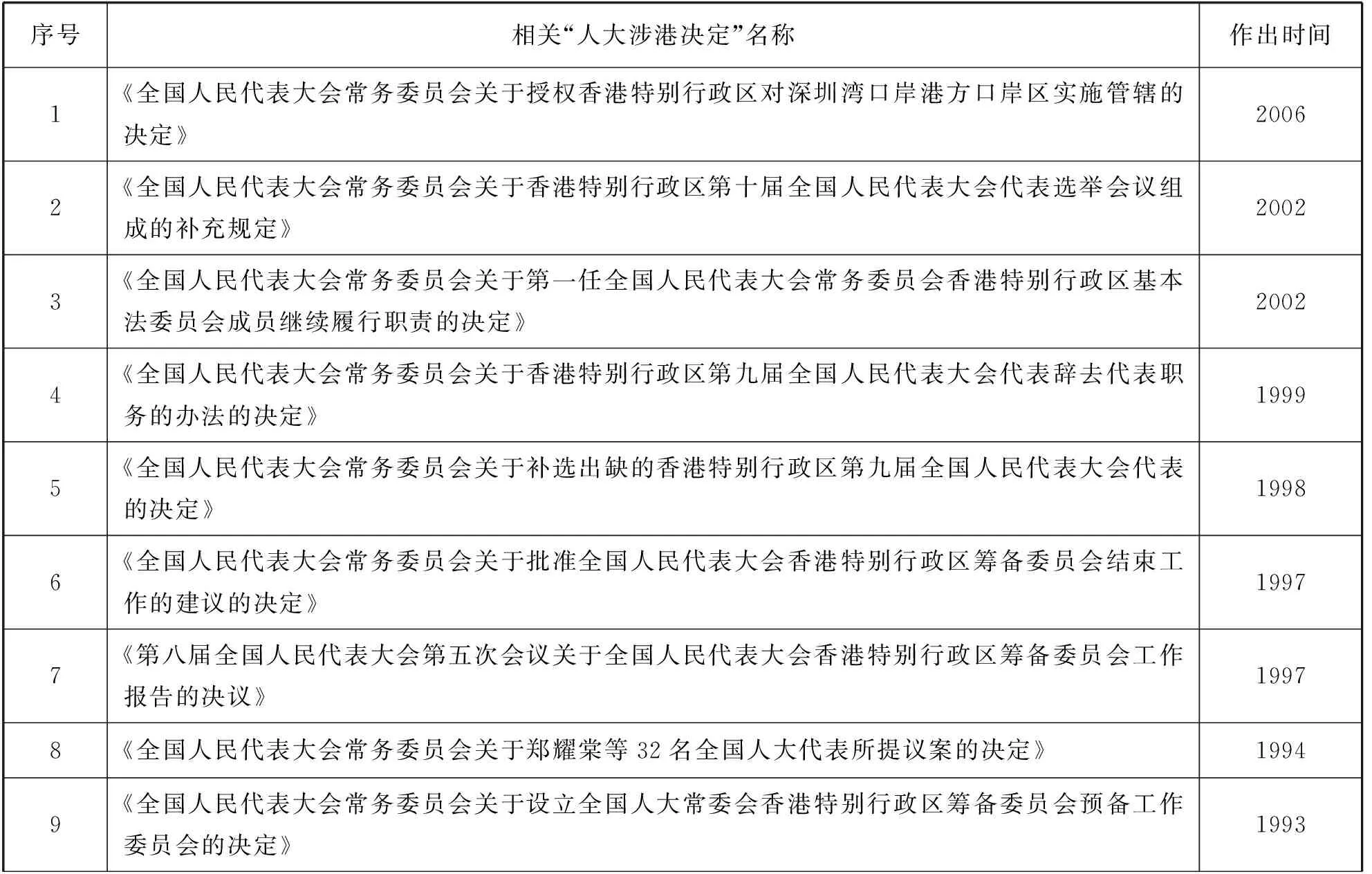

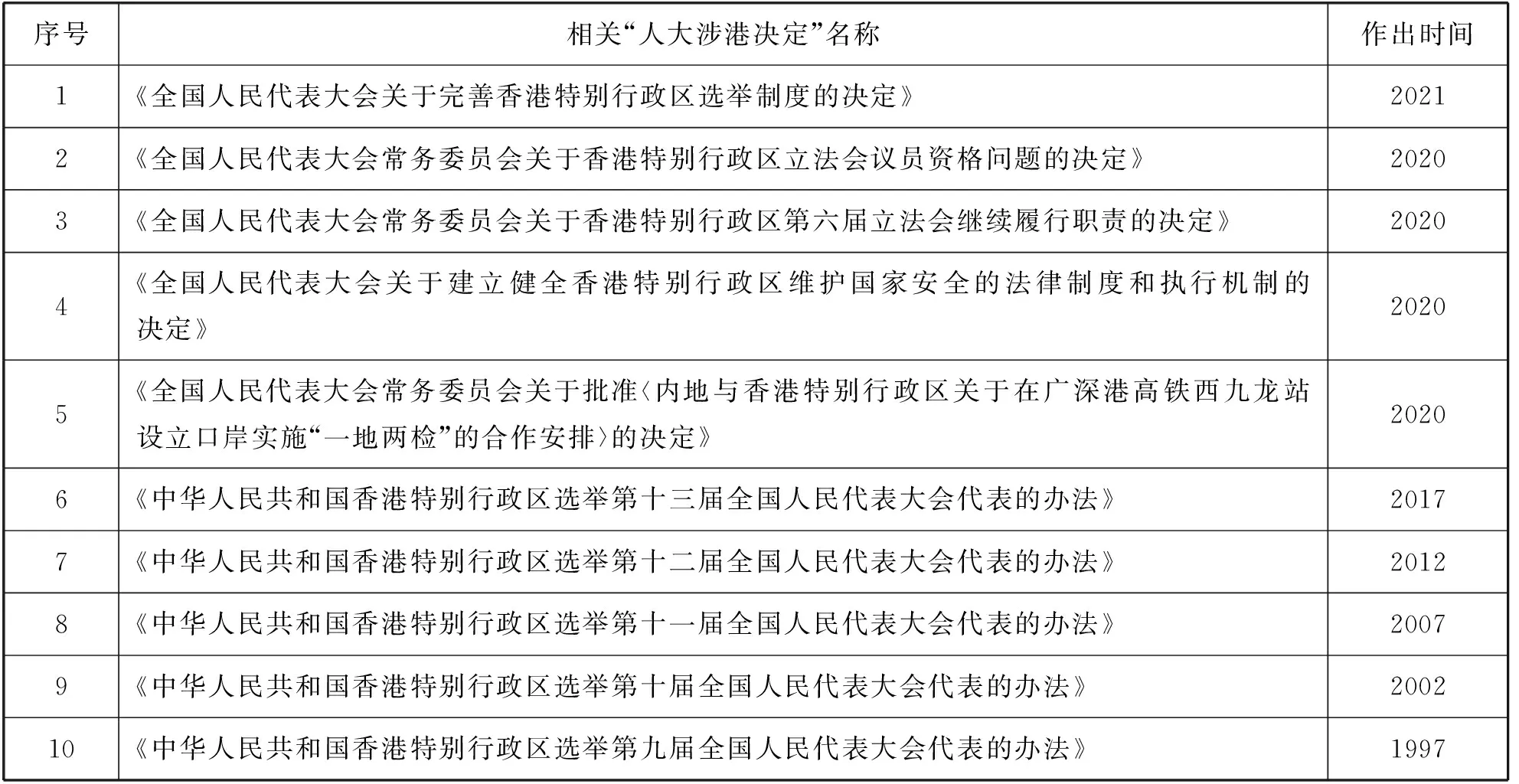

最后,关于“联名式人大决定”。该类决定的制定依据同时包括宪法与基本法。回归后,绝大多数的“人大涉港决定”属于这种类型。比如,全国人大《关于完善香港选举制度的决定》与《关于建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》,因为相关事项同时涉及中央事权要素与高度自治要素,需要综合运用宪法与基本法上的权力加以处理。

表3 “联名式人大决定”

综上所述,国家权力机关根据调整事项的区别,会依据宪法或基本法作出涉港决定,这些决定在香港的法律地位均不容置疑。香港学界过往只愿意接受依据基本法所作“决定”,这不仅在理论上无法自洽,对实践也缺乏解释力,担忧基本法被宪法取代更是对香港宪制结构内涵的误解。全国人大及其常委会只有在相关争议的事实基础涉及宪法辐射范围,并且无法单独依靠香港基本法加以处理时,才会引入宪法作为依据行使相关权力。

三、“人大涉港决定”在香港法源结构中的效力

明确“人大涉港决定”在香港的法律地位,只是笼统地确认其具有广义“法律效力”,但在法理层面,法效力不仅包括“有无”,而且涉及“高低”,这就需要进一步澄清“人大涉港决定”在香港法源结构中的效力层级。目前对这一问题的讨论并未充分展开,主要面对理论与实践两个维度的困难:从理论层面看,“人大涉港决定”作为内地法律概念引入香港法体系的产物,涉及两个法律体系的交叉,如何将其在香港法源结构中加以定位,缺乏明确的标准,也无先例可循,这造成“人大涉港决定”的效力层级晦涩不明,因此需要对该问题的法理基础,即香港法源结构的内涵作出澄清。从实践层面看,“人大涉港决定”内容丰富多样,涉及多种权力的运用,这也进一步决定了任何“一揽子”方案都缺乏解释力,必须对其加以类型化,才能展开针对性地讨论。

在法理学研究中,法律渊源是一个争议较大的概念。过往内地主流理论将其界定为“法的表现形式或存在形式”,在这一理论视域中,以制定主体为标准,法律渊源被分为正式渊源与非正式渊源,前者包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、规章等,后者涉及习惯、政策、法理与指导性案例等。(16)参见张文显主编:《法理学》(第五版),高等教育出版社2018年版,第87-91页。香港虽然施行普通法,但当地学界对香港法律渊源的界定方式与内地上述通行理论并无本质区别,一般将其分为基本法、普通法、衡平法、条例、附属立法与习惯法。(17)Peter Wesley-Smith, An Introduction to The Hong Kong Legal System (Third Edition), Oxford University Press, 1998, pp. 37-53; Michael. J. Fisher, The Legal System of Hong Kong, Blue Dragon Asia Ltd, 2010, pp. 37-64.

但是,上述传统理论却无法有效定位“人大涉港决定”的效力层级。从制定主体的角度看,“人大涉港决定”(特别是其中由全国人大作出的决定),貌似应该与香港基本法具有同等效力,但大部分“人大涉港决定”未经过“三读”程序,且并非由国家主席公布。因此,如果不加区分地将其效力等同于基本法,且不论香港学界能否接受,即使在内地也会遭遇质疑。(18)对于“人大决定”与狭义法律的关系,内地学界仍未形成共识。参见秦前红、刘怡达:《“有关法律问题的决定”:功能、性质与制度化》,载《广东社会科学》2017年第6期,第210-221页;黄金荣:《“规范性文件”的法律界定及其效力》,载《法学》2014年第7期,第10-20页。但如若将其降格,等同于香港本地的附属立法,又与“人大涉港决定”的地位不符。即便不考虑上述原因,“人大决定”本身的多元性,也会对其效力定位造成困扰。因为无论是宪法或其他法律,均仅对全国人大及其常委会的组织和职权作出了规定,但对各项职权行使的结果究竟要体现为何种法定形式,却没有加以明确。这就造成两份规范性文件在外在公文形式上均表现为“人大决定”,但其内容却是国家权力机关依照不同制定程序行使不同权力的产物。(19)比如《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》属于狭义法律,是立法权的产物。而《全国人民代表大会常务委员会关于授权香港特别行政区对深圳湾口岸港方口岸区实施管辖的决定》则是重大事项决定权的产物。与之相较,还存在另一种情况,即规范性文件的名称虽然分别表现为“决定”“决议”与“办法”,实则是国家权力机关行使同一权力的结果。(20)比如《全国人民代表大会常务委员会关于批准〈广东省经济特区条例〉的决议》《中国人民解放军选举全国人民代表大会和县级以上地方各级人民代表大会代表的办法》与《全国人民代表大会常务委员会关于在沿海港口城市设立海事法院的决定》三份规范性文件均被认定为狭义法律,但规范名称却都不相同。参见中国人大网对《现行有效法律目录》(截至2021年12月24日)的最新统计结果。http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/5eb8eba6c01947319d2db93a611fc79f.shtml,2022年1月1日最后访问。由此可见,“人大决定”只是国家权力机关行使权力的载体,作为规范文本的“人大决定”本身并不必然与“人大决定权”一一对应。从实践看,它也可能涉及立法权、监督权与任免权的运用,甚至是几项权力的综合运用,这是导致其定位困难的症结所在。(21)在全国人大及其常委会的四项职权中,立法权、监督权和任免权均是以“行为涉及的内容”为标准进行的分类,互相之间的界限相对比较清晰,但决定权则游离于上述标准之外,可能横跨几项内容,因而带来理论争议。参见孙莹:《论人大重大事项决定权的双重属性》,载《政治与法律》2019年第2期,第26页。

鉴于传统的法律渊源理论无法妥当解释“人大涉港决定”的效力层级,有必要借鉴近年来法理学的发展,选择以法律适用者的视角对法律渊源概念加以重新界定。在这一视域中,“法律渊源是指,法律适用者(包括但不限于法院)进行裁判时必须适用哪些条款,并根据其来源对这些条款进行体系化。据此,只有对于法律适用者具有法律拘束力的规定才是法律的渊源。如此界定,意味着法源理论的研究重心在于为法律适用中具有法律拘束力的规范基础提供理论证成,并将法的渊源与其他影响裁判的因素区分开来。”(22)雷磊:《重构“法的渊源”范畴》,载《中国社会科学》2021年第6期,第148-151页。在法的适用视角中,“法的渊源可以被划分为‘效力渊源’与‘认知渊源’两类。效力来源是作为裁判依据的规范命题,是法律适用者裁判活动具有法律效力的必要条件。典型的效力渊源是成文法,当然在英美法地区还包括司法机关对法的创制,因此判例法在英美法地区也属于效力渊源。与之相比,认知渊源指的是在法律适用活动中只能为裁判依据提供内容来源,却无法提供效力来源的规范材料。”(23)雷磊:《“宪法渊源”意味着什么?——基于法理论的思考》,载《法学评论》2021年第4期,第40-41页。

参考上述理论,目前40份“人大涉港决定”可以被划分为三个类型。(24)对“人大决定”进行类型化分析,是目前学界的主要研究方法。比如,陈鹏教授提出六分法,分别是创设性决定、补充性决定、解释性决定、修改性决定、废止性决定、批准性决定。参见陈鹏:《全国人大常委会“抽象法命题”的性质与适用》,载《现代法学》2016年第1期,第64-65页。谭清值博士提出四分法,分别是抽象法律性决定、具体法律性决定、抽象政治性决定、具体政治性决定。参见谭清值:《全国人大概况职权样态的实证考察》,载《北京社会科学》2018年第7期,第14-16页。全国人大常委会主办的“国家法律法规数据库”则将其区分为:有关法律问题的决定、有关重大问题的决定以及涉及修改、废止的决定。本文采用的三分类法参考了既有成果,并考虑了“人大涉港决定”的特殊性。

一是立法规则式决定(legislative decision)。这类决定的适用对象在初始时不特定、内容具有原创性、设定了可反复适用的行为规范。其在内容上与国家权力机构的立法高度相似,属于香港法源结构中的“效力渊源”。(25)参见金梦:《立法性决定的界定与效力》,载《中国法学》2018年第3期,第151-154页。此外,立法权并非是单一的权力结构,而是一种综合性的权力体系,其中不仅包括了法的制定权能,而且由于修法与废法相当于以新的立法判断替换原先的立法判断,(26)参见周旺生:《立法学》,法律出版社2009年版,第200-201页。因此,立法性决定、修法性决定与废法性决定均可以被纳入这一类型。

目前,这类“人大涉港决定”共有15份,占比37.5%,具体包括三种情况:其一,全国人大对港区人大代表选举所作的决定,这属于比较典型的立法性决定。其二,全国人大常委会作出决定对基本法附件三“在香港实施的全国性法律”进行修改,这些决定与列入基本法附件三的法律具有同等的效力。其三,全国人大关于香港维护国家安全法的决定。这份决定不是简单地作出立法授权,而是创造了一种“人大决定+人大常委会立法”的新型立法模式。或许后续有人对《香港国安法》与《香港基本法》的法律位阶关系提出异议,但这份决定将在法律适用中作为裁判依据直接加以适用,基于这种特性,将其视为立法规则式决定,确认它在香港法律体系中具有效力渊源的地位更为妥当。

二是法律裁决式决定(legal ruling)。这类决定的适用对象在初始即可确定,内容往往依附于先前的某项法律行为存在。虽然其也设立了行为规范,但主要目的在于对特定问题进行单次的法律判断或审查。可被纳入这一类型的“人大涉港决定”共有11份,占比27.5%,决定的数量虽然不多,但规范属性较强。

比如,《关于香港基本法的决定》缘于基本法起草过程中香港社会对宪法与基本法关系的疑虑。这种疑虑虽然因为《基本法》第11条的引入得到了一定程度的消解,但香港本地的基本法咨询委员会,特别是法律专家对于第11条能否完全化解上述问题仍然忧心忡忡。(27)Hungdah Chiu ed., The Draft Basic Law of Hong Kong: Analysis and Documents, Maryland University Press, 1988, pp. 82-90.为此,在起草委员会的建议下,全国人大在通过基本法后立即颁布了该决定,明确“香港基本法是根据《宪法》按照香港的具体情况制定的,是符合宪法的。”这类“法律裁决式决定”在后续全国人大常委会关于“深圳湾口岸‘一地两检’”与“西九龙高铁站‘一地两检’”的合法性审查中也有体现。与第一类“立法规则式决定”不同,这类决定是对某个具体且特定的法律问题进行的单次判断,效力也仅限于特定问题,假设未来深港之间的某个新口岸也要实行“一地两检”,就算授权内容与“深圳湾口岸或西九龙高铁站口岸”基本相同,全国人大常委会也需要再次作出决定,从这个角度看,这类决定就类似于西方国家宪法法院的合宪性、合法性审查的裁决书。

表4 “立法规则式决定”

虽然学界对于国家权力机关所作的合宪、合法性审查决定的效力层级仍有争论,(28)参见达璐:《合宪性审查决定的效力与实效》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2021年第5期,第124-134页;程庆栋:《论全国人大常委会审查决定的法律效力》,载《北京社会科学》2021年第2期,第75-85页。但鉴于“人大涉港决定”主要是针对香港问题发挥效力,在普通法世界中,判例法在其法源结构中属于效力渊源,为了保障此类决定的地位,并考虑其适用所处的法律环境,“法律裁决式决定”在香港法源结构中应被视为效力渊源,相关决定在特定问题上构成最高层级的先例,香港法院在后续判决中如若涉及相关问题均要予以遵从。(29)对此,也有学者提出不同观点,认为“《全国人大常委会决定》不是香港法的一部分,对香港法院也没有直接的拘束力。但是,香港法院应该重视并尊重《全国人大常委会的决定》。”章小衫:《全国人大常委会对特别行政区的宪法监督权》,载朱国斌主编:《“一地两检”与全国人大常委会的权力》,香港城市大学出版社2020年版,第108-109页。此观点与香港法院在“西九龙‘一地两检’案”判决内容相符。但本文认为,上文的定性不甚准确,“人大涉港决定”中的法律性决定,应在香港法源结构中具有“效力渊源”的地位。

表5 “法律裁决式决定”

三是政治决断式决定(sovereignty decision)。这类决定不对适用对象设立直接的行为规范,其主要内容是在表明国家权力机关应对某项政治问题的基本原则,或基于客观需要,设立、延续或取消某个政治机构。可被纳入这一类型的“人大涉港决定”共有14份,占比35%。与前两类法律性决定相比,“政治决断式决定”之所以独立成为一个类型,是因为无法直接在法律适用中作为裁判依据,它必须与制度性权威(如宪法、基本法)相结合才能扮演权威理由的角色。

以2021年《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》为例,这份决定的核心在于明确香港选举制度改革应当符合“一国两制”方针,符合香港特别行政区实际情况,确保爱国爱港者治港,有利于维护国家主权、安全、发展利益。在这个前提下,该份决定对改革的基本原则进行了设定,比如改变选举委员会的构成,在立法会中引入选举委员会的选举方式等。这份决定的内容或许比某些“立法规则式决定”都更丰富,但假设日后香港选举出现争议,法律适用者仍然需要以修改后的基本法附件一与附件二作为裁判依据,上述决定只能作为裁判理由搭配使用。这个逻辑也体现在《全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会产生办法的决定》等几份关于“政改”问题的决定中。

通过以上分析可知,虽然从规范名称上均称为“人大涉港决定”,但各种“决定”之间也有差异,存在“立法规则”“法律裁决”与“政治决断”三种形态,在法律渊源的视域中,前两者属于效力渊源,最后一个则属于认知渊源。通过这种类型化的分析,能够有效避免过往笼统性讨论的弊端,可具体且明确地讨论某份“人大涉港决定”在香港法源结构中处于何种效力层级,从而为如何适用该份决定提供理论指引。

表6 “政治决断式决定”

四、“人大涉港决定”的制度功能

学术研究不应止步于对制度现状的描述与归类,而应挖掘制度生成与演进的逻辑,以此提升对于制度规范的理解。(30)参见郑智航:《比较法中功能主义进路的历史演进——一种学术史的考察》,载《比较法研究》2016年第3期,第1-14页。因此,在完成了对“人大涉港决定”地位与效力的分析后,一个在逻辑上不可回避的问题就是:国家权力机关为什么要制定“涉港决定”?香港特区法律界过往一般是将其理解为“中央介入香港的法律手段”。基于此种认识,有观点认为“人大涉港决定”应该克制,否则可能会对香港法治造成冲击。(31)参见香港大律师公会对《关于西九龙高铁站‘一地两检’的决定》的法律意见书,载香港大律师公会网站,https://www.hkba.org/zh-hant/events-publication/submission-position-papers/2018,2022年1月1日访问。这种立场先行的推论存在理论漏洞,国家权力机关依法在港行使权力必然会产生相应的后果,凭什么就要被认定为“干预”?为什么会对香港法治造成冲击?从“人大涉港释法”到“人大涉港决定”,上述疑问始终未能得到说明。对此,本文选择以功能主义的思维方式,分别观察“立法规则式决定”“法律裁决式决定”与“政治决断式决定”所欲实现的制度功能,并以此构建一个“权力机关行使特定权力—表现为特定的决定类型—发挥特定的制度功能”的模型,完成对“人大涉港决定”在香港法律地位与效力的理论证成。

(一)以“立法规则式决定”型塑香港宪制结构

香港特区法律界一直坚持以“自足性”描述香港宪制结构的特征,目的在于通过强调自足,实现内地法体系与香港法体系的区隔。比较而言,对于其他普通法地区,香港特区的法律从来是不主张自足的,反而在司法实践中大量对域外公法进行援引。(32)李薇薇:《香港法院基本法案件裁判依据的国际化》,载《政法论坛》2015年第2期,第129-140页。在这种司法理念的作用下,香港宪制结构日益呈现“对内地法体系封闭与对西方法体系开放”的特点,这或许有利于香港继续维持世界金融中心的地位,但从长期看,其潜藏的“离心性”弊端也不容忽视。(33)本文认为宪制结构存在“离心型”与“向心型”之分,这一观点受到包刚升教授提出的“离心性政体”与“向心性政体”区分的启发。参见包刚升:《民主崩溃的政治学》,商务印书馆2014年版,第107-148页。

从法律位阶层面看,金字塔型规范体系不仅意味着上下级规范之间的服从关系,同时也彰显着不同政治权力之间的隶属关系。此时,如果能够通过适当的机制,保证规范的外在形式以及内在价值都与该规范体系的顶点——宪法保持统一,则法体系内部的融贯性可以实现,规范体系背后政治权力之间的隶属关系也将得到明确。此时,宪制结构就会体现出其“向心效应”,宪法的国家统合功能由此得到充分体现。相反,如果一套宪制秩序在法规范效力上具有多重判准,不仅无助于一国金字塔型宪制结构的建立,而且也会对规范背后不同层级的政治权力关系产生负面作用。(34)[德]康拉德·黑塞:《联邦德国宪法纲要》,李辉译,商务印书馆2007年版,第8-17页。在这种情况下,宪制结构就会呈现“离心效应”。

以此反观香港,1997年7月1日新旧宪制秩序的转轨,是由宪法与基本法一道完成的,二者共同构成香港特区的宪制基础。这一事实致使香港法体系呈现出一种十分复杂的形态,基本法的效力虽然可以回溯到宪法,但香港普通立法却不以“是否符合宪法”为效力判准。受此影响,这套规范体系背后的政治权力隶属关系也显然无法呈现出金字塔型的常态结构,这便是香港宪制结构先天就具有“离心基因”的根源所在。对此,回归初期的香港法院不仅未对上述离心性加以抑制,反而在司法能动主义的指导下,以司法审查制度为抓手,不断推动基本法的“宪法化”,致使香港宪制结构的离心性愈发严重。

鉴于此,全国人大及其常委会作为香港宪制秩序的守护者,逐步发掘出一种有限嵌入香港法体系的路径,一方面,继续保障香港法体系与普通法地区互通的特殊法制优势,另一方面,以“立法规则式决定”切入香港法体系之中,平衡香港宪制结构内部的关系。最典型的例证就是涉及港区人大代表选举的8份办法。在“一国两制”条件下,香港不实行内地的社会主义政策和制度,也不设立本地方的人民代表大会,这就导致部分人士出现误解,认为人民代表大会制度不在香港实施,从而进一步指出香港与内地不属于“同一宪制架构”、香港基本法是“香港宪法”,中国宪法是“内地宪法”,两者“二元并立”。为了正本清源,全国人大及其常委会依据《宪法》第59条,对港区人大代表的选举方式作出决定,这有助于澄清香港宪制秩序的政治正当性基础并非仅来自香港本地的代议机关,同时也来自包括香港代表在内的所有全国人大代表的授权确认。

近年来,随着香港特区“一国两制”实践的深入,全国人大在《关于建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》中对上述路径又有进一步发展,这份决定基于香港国安环境不断恶化,而《基本法》第23条的本地立法又遥遥无期的特殊情况,由最高国家权力机关直接出手弥补香港法体系的漏洞,在原有路径的基础上,结合《基本法》第18条,创造了一种“人大决定+人大常委会立法”的模式,更加凸显了“立法规则式决定”型塑香港宪制结构的制度功能。

(二)以“法律裁决式决定”监督香港司法权

在央地关系中,中央会通过各种方式对地方权力的行使加以监督,以此保证国家统合的实现,这一观念首先会体现在行政权与立法权层面,但最终也会传导到司法权上。奉行单一制的中国如此,施行联邦制的美国亦然。当然,由于宪法体制差异,完成上述任务的方式可能在各国之间有所差异。例如在美国,主要由联邦最高法院完成,这一特质在“马丁诉亨特的承租人”案和“麦卡洛克诉马里兰州”案中得到了充分体现。(35)参见田雷:《论美国的纵向司法审查:以宪政政治、文本与学说为中心的考察》,载《中外法学》2011年第5期,第971-996页。所以,霍姆斯大法官曾断言,“假如我们失去宣告国会法案违宪的权力,我并不认为合众国将寿终正寝。但如果我们不能对各州法律作出无效宣告,我确实认为联邦将危在旦夕。”(36)[美]伯纳德·施瓦茨:《美国最高法院史》,毕洪海、柯翀、石明磊译,中国政法大学出版社2005年版,第46页。由此可见,保证国家统合始终是美国宪制的核心命题。

在中国宪法体制下,除了最高人民法院对地方各级人民法院的日常性监督之外,全国人大及其常委会也可透过执法检查等方式监督地方司法权的运用。(37)参见林彦:《全国人大常委会执法检查权:制度生成与功能演进》,上海三联书店2021年版,第62-78页。但上述机制却由于“一国两制”的原因无法直接照搬到香港,最高人民法院对香港法院的监督缺乏制度平台,执法检查的方式又缺乏规范依据,面对这一困境,全国人大及其常委会在实践中逐步摸索出通过“人大涉港决定”监督香港司法权的模式。

以全国人大常委会“关于西九龙高铁站‘一地两检’的决定”为例,在已经预判相关本地立法必将面对司法审查挑战的情况下,上述决定在司法诉讼展开前,先行确认《西九龙“一地两检”合作安排》符合宪法和香港基本法。从这个角度看,这份决定虽然名为“决定”,但其实就是一份“事前合法性审查”的法律裁决。从实际效果看,这样的裁决也的确对后续香港法院审理相关案件起到了预防性监督的功能。在该案中,原告一方的大律师提出,全国人大及其常委会只有在基本法框架内所作的决定对香港才具有法律拘束力,“‘一地两检’决定”由于缺乏基本法的依据,因而不对香港法院构成约束。这个观点源自香港终审法院在“吴嘉玲案”的补充判决,“本院承认不能质疑全国人大及其常委会‘依据基本法的条文和基本法所规定的程序’作出的行为”,(38)Ng Ka Ling and another v. The Director of Immigration, FACV 14/1998(26 February 1999)补充判决。潜台词在于,如果全国人大及其常委会的相关决定未能在基本法中找到依据,那么它在香港法律体系中的地位和法律效力是存疑的。

对于上述观点,香港高等法院原诉庭在一审判决中认为,宪法也会与香港的法律程序产生关联,因此,香港法院在审判案件时不能认为宪法与之毫不相干或可以忽略不计。但法院并没有直接承认“人大涉港决定”在香港具有法效力,而是十分谨慎地指出,“人大‘一地两检’决定”属于“基本法制定后的外在材料”(post-enactment extrinsic material),案件审理中应该予以考虑。(39)Leung Chung Hang, Sixtus v. Secretary for Justice, HCAL1165/2018, para. 42, 59-62.在该案的二审判决中,香港高等法院上诉庭的认识进一步深化,法官指出,在“一国两制”下,香港和内地的制度相异且相互独立,但同属一国宪制秩序,两地在宪法和基本法所定的宪制架构内进行互动。对于“一地两检安排”是否符合基本法,内地和香港两套体系必须协调一致。法院的这一观点突破了“基本法自足论”的禁锢,采纳了近几年内地学界关于“宪法与基本法共同构成香港宪制结构”的论断。此外,法院进一步指出,“人大决定”是香港整体宪制背景下的一个重要解释元素,对法院的基本法解释工作具有高度的说服力,绝非如一审判决所讲的仅仅是一种普通的外在材料。(40)Leung Chung Hang, Sixtus v. Secretary for Justice, CACV 87/2019, para. 61-72.

仅从判决结果层面观察,“人大涉港决定”的权威在本案中得到了香港法院的保障,类似1999年“吴嘉玲案”的危机没有出现。但深入观察两份判决书的论证思路,就会发现香港法院在此案中仍认为相关“人大涉港决定”只是裁判理由,而非裁判依据。一词之别,相差千里,“判决依据”是判决得以作出的效力基础,是“依法裁判”之“法”的载体,而“判决理由”是为了提高判决结论的正当性和可接受性所运用的其他材料。法院有义务按照“判决依据”审理案件作出裁判,否则就涉及违反法定职责。但是法院并无法定义务运用特定的判决理由进行案情说理,法官对于选择何种判决理由以及如何运用这些理由,具有高度的自由裁量权。

由此可见,法院将“西九龙高铁站‘一地两检’的决定”视为香港法源结构中的“认知渊源”,意味着未来法院并无遵循的法律义务,未来采信与否、具有多强的说服力,解释权仍保留在香港法院手中。应看到,香港法院特别是二审法院在“西九龙‘一地两检’案”判决中,对于“人大涉港决定”地位上的界定是准确的,较之于过往判决更是实现了正向突破,但是在效力层级的认定上仍存在偏差,没有认识到“有关决定”在香港法体系中应被视为“效力渊源”,即作为“裁判依据”对香港法院产生直接约束力,法院具有必须遵循的法律义务。这个不足有待于在后续的判决中加以纠正。

(三)以“政治决断式决定”处理香港核心政治问题

1987年,邓小平在会见香港基本法起草委员会委员时指出:“切不要以为香港的事情全由香港来管,中央一点都不管,就万事大吉了。这是不行的,这种想法不实际。……大家可以冷静地想下,香港有时候会不会出现非北京出头就不能解决的问题呢?过去香港遇到问题总还有英国出头嘛!总有一些事情没有中央出头你们是难以解决的。”(41)《邓小平文选(第三卷)》,人民出版社2008年版,第221页。邓小平以政治家的高度,清晰阐发了“中央为什么对香港具有全面管治权”。一个接续的问题由此产生,上述中央的权力具体由哪个机构、以何种方式落实?

一般认为,这里所讲的“中央”包括:全国人大及其常委会、国家主席、国务院、中央军事委员会四个主体。从香港回归后的实际情况看,上述主体在具体权力行使上有比较明确的分工。中央军事委员会主要处理具有“军事属性”的事宜,比如防务与驻军;国家主席与国务院主要处理具有“外交属性与行政属性”的事宜,包括对外事务、特别行政区官员的任命、发布行政指令等;全国人大及其常委会则主要处理具有“法律与政治属性”的事宜,“人大涉港决定”就是其权力行使的外在规范形态,就政治层面的事宜而言,既有对香港选举制度进行调整的决定,如《全国人大关于完善香港特别行政区选举制度的决定》,也有具体涉及香港立法会议员履职资格的决定,如《全国人大常务委员会关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定》。

“政治决断式决定”之所以具有上述制度功能,一方面与宪法和基本法的规定相关。在《宪法》规范体系中,与“特别行政区”有关的条文共有三处,分别是第31条、第59条与第62条,明确“全国人大决定特别行政区的设立及其制度”。而在香港《基本法》的文本中,第2条明确特别行政区高度自治权源自国家权力机关的授权,第20条进一步指明,未被授予的权力(剩余权力)归属国家权力机关。基本法附件一与附件二也规定香港“政改”的最终决定权由全国人大常委会享有。从这个角度看,由国家权力机关处理香港重大政治问题,符合香港宪制秩序立基的规范结构。

更为深层次的理由则在于,这种政治功能的发挥,与人民代表大会制度在我国宪法秩序中的性质与定位密不可分。需要指出,我国基于民主集中制原理构建的人民代表大会并非仅仅是一个立法机关,而是作为政治机关体现人民意志,让人民借由这一渠道行使国家权力。人民的意志透过逐级选举最终汇聚到全国人民代表大会,由它行使最高国家权力,其他机关由其产生、对其负责、受其监督。通过上述过程,人民主权原理得以贯彻。正是从这个层面看,人民代表大会其实是一个在宪法秩序的框架内具有自我赋权能力的机关,这与基于权力分立原理构建的西方议会并不相同。香港特别行政区虽然实行特殊政策,但人民代表大会制度在香港也要适用,只不过在运行方式上与内地有所差异。(42)对此,曾任全国人大常委会港澳基本法委员会主任的李飞同志曾进行过专题论述。参见李飞:《人大制度于全国范围内适用港澳不应例外》,载大公网,http://news.takungpao.com/mainland/focus/2018-01/3533582_print.html,2022年1月1日访问。因此,由全国人大及其常委会决定香港的政治问题,符合中国宪制秩序的基本逻辑。

此外,香港特区法院不得将“政治决断式决定”列为审查对象。回归前,香港法院一直遵从英国法院在“公务员联会委员会诉公务员部长案”(43)Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service[1985]AC374.判决中所确立的“可审判原则”,回避审查政治性问题。根据《基本法》第19条的规定,原有法律对法院审判权的限制在回归后应继续保持,因此,香港特区法院应该尊重和服从全国人大及其常委会对于香港政治问题的判断。“可审判性原则”反映了司法权力的界限,这种限制不会减损司法独立和社会对于司法的信心,反而有利于保障宪法秩序的顺利运行。(44)与英国的“可审判原则”相对应,美国也存在“政治性问题不审查原则”,德国宪法法院发展出“政治形成空间与功能最适理论”,由此可见,政治性问题不审查是各个法系的共识。参见黄舒芃:《什么是法释义学?以二次战后德国宪法释义学的发展为借镜》,台大出版中心2020年版,第110-120页。

五、结语

“人大决定”的内涵与效力一直是内地人大制度研究的难点。随着香港回归问题出现,相关概念被引入香港,作为中央对港管治权的行使方式切入到香港普通法体系中,出现了“人大涉港决定”这种法律形式。原本的理论争议遭遇“一国两制”,使得相关问题变得更为复杂。香港特区学界过往只承认依据基本法所作的“人大决定”在香港具有效力,对此,内地学界虽提出“所有人大涉港决定的效力不容置疑”之论予以反驳,但相关理论研究一直未有充分展开。

本文试图以现有争议为线索,将研究视角扩展到法律地位、法律效力与制度功能三个维度。首先,基于香港复合式宪制结构的特点,处理香港法律问题,应尝试尽量穷尽基本法的规定,当争议的整体或部分涉及中央事权要素或央地关系要素时,宪法才会兜底出场,不存在宪法取代基本法的问题。因此,无论是依据宪法或基本法所作的决定,在香港都具有法律地位。其次,“人大涉港决定”内容上具有多元性,存在“立法规则”“法律裁决”与“政治决断”三种形态,需要结合法律渊源理论才能将其在香港法体系中予以准确定位。最后,从功能主义的视角看,“人大涉港决定”是中央对香港行使管治权的一种方式,根据形态不同,分别具有型塑香港宪制秩序、监督香港司法权与处理重大政治问题的制度功能,这既反映了人民代表大会制度的本质特征,也体现了“一国两制”的特殊要求。当然,由于涉及法系交叉与理念差异,如何让“人大涉港决定”更好地与香港的普通法环境相兼容,还须深入探索。