圣·神·人

—— 场所精神下汉传佛寺进化特征及规律研究

刘万迪 陈伯超 马 驰

1 研究背景与对象界定

1.1 存在意义的场所精神

“意义的创造乃是人类独有、根本的性能, 是人类的本质。”①20世纪70年代,舒尔兹引入文化人类学的现象学思想,认为人的存在意义赋予建筑环境以秩序与性格,并将其定义为“场所精神”,在文化人类学中称之为“外在的意义空间”。建筑形式,不过是场所精神(环境性格)在建筑领域中的外化表现。

基于这种意义的场所精神认知,本文以

“汉传佛寺建筑”作为研究对象,分析其发展演化的特征现象及其现象背后的规律。

1.2 汉传佛寺建筑

产生于公元前6世纪中后期的古代北印度地区的佛教,大约自公元1世纪传入中国,并形成中国佛教的三大支派:其一,经西北印度犍陀罗地区传至古代西域中亚细亚,再至西域新疆,最后到达中国的长安、洛阳等黄河流域,随后扩展到长江流域、珠江流域,再后又东传至朝鲜半岛和日本、南传至越南,称汉传佛教;其二,经尼泊尔喜马拉雅地区传入西藏,再传入我国内地,称藏传佛教;其三,经泰、缅接壤地传入云南西部地区,称云南上座部佛教。

中国的佛教主要以汉传佛教为主,本文亦主要研究汉传佛教的建筑问题。但这里所指汉传佛寺建筑是广义概念,它包括从印度到西域再到中国及周边地区时空范围下的佛寺建筑整体及相关建筑单体,甚至包括与佛教有关的其他辅助建筑等。

通过对古代印度、古代西域、中国古代、东亚地区近现代佛寺建筑发展演变现象的观察分析,可将既有的汉传佛寺建筑的场所精神总结为“圣(人)—神—人”的演化过程。

2 坟冢—宫殿—建筑的物化空间

2.1 以“圣人”的“坟冢”为场所精神的古代印度—西域佛寺建筑

坟冢式的窣堵坡是用来埋藏释迦摩尼佛涅槃后留下的佛舍利圣物。在佛陀时代,佛教教主释迦摩尼与佛教信众僧侣间的关系其实是师徒关系。佛陀在佛弟子的心中是解脱开悟的圣人(非神仙),窣堵坡是佛弟子为祭祀他们导师的纪念物。到阿育王时代印度全国造塔八万四千座,更将代表佛陀在人们心中具有纪念意义的窣堵坡扩至全国,“弘法修行”是主要目的,拜佛是为了“尊师”、“以佛陀为榜样”,所以“以师为心”的回旋式礼佛成为寺院动线的核心,进而产生向心式的空间布局(图1a)。

2.2 以“神”的“宫殿”为场所精神的中国古代汉传佛寺建筑

西来佛教传入中国时就伴有神仙思想。据《后汉书》:“世传明帝梦见金人,长大、顶有光明,以问群臣。或曰:‘西方有神,名曰佛,其形长丈六尺而黄金色。’帝于是遣使天竺,问佛道法,遂于中国图画形象焉。”②可以看到东汉明帝时人们将佛理解为“神”,致使这种将佛“神”化的思想一直是中国古代(甚至近现代)社会的认知主流。佛寺不是常人之居,加之古代帝王“真龙天子”的身份象征,“宫殿”作为“神(佛)”居住的场所便顺理成章。正是因为将佛“神”化的认知,在中国的汉传佛寺建筑中出现了各种佛殿(阁),并且在百姓大众心中“祈愿保佑”成为拜佛的主要目的,进退式礼佛成为寺院动线的核心,进而产生多线进退直线式的空间布局(图1b)。

2.3 以“常人”的“建筑”为场所精神的东亚近现代佛寺建筑

伴随时代发展,佛寺建筑中“人”的地位在提高、与人相关的世俗功能在增多。至近现代,佛教界兴起佛教改良运动,提出“人生佛教”、“人间佛教”概念,倡导将传统重“神”、“死”的佛教改造成重“人”、“生”的佛教,倡导人文关怀与人文精神。在此运动影响下,一些民众已转变对佛及佛教的“神”化概念,将佛教回归人间,将佛再次理解为传授修行解脱方法的榜样“导师”,正如净空法师在《净土大经解演义》中指出“佛法是师道,佛教是教育”。

由此,佛寺建筑从“神”化场所逐渐转向“人”化场所。佛寺中安养、慈善、救济等对外服务功能增多,寺院更加开放,尤其到近现代,佛寺更加注重“建筑”的普体概念,并强调空间与环境的融合,“社会交往”成为寺院的动线核心,进而产生相对自由式的空间布局(图1c)。

3 圣树—佛塔—佛像—空性的祭祀崇拜

以上是从社会对佛及佛教的理解角度论述坟冢—宫殿—建筑的空间意义与圣—神—人的对应关系,而这种理解的直观表现就是祭祀崇拜对象的形式。通过研究表明,佛教祭祀崇拜的对象经历了圣树—佛塔—佛像—空性的演化过程(图2)。

图2 圣树—佛塔—佛像—空性的祭祀崇拜演化

从现存早期印度佛教遗址中(如桑奇大塔、巴尔胡特窣堵坡)看不到佛像的图案,而取而代之的是圣树,那时“树”就代表“佛”。后来随窣堵坡的出现,“圣树”被“佛塔”取代,“塔”就是“佛”。这与文献中早期佛教不讲究偶像崇拜的说法相一致。并且佛塔(窣堵坡)与普通坟冢最大的形式区别就在于塔身顶部象征圣树的相轮。在印度原始佛教与部派佛教时期,最重要的表达“佛”的建筑——佛塔,自然就成为寺院的中心。

直到公元1世纪左右,佛教传至西北印度犍陀罗地区,受到来自希腊雕塑艺术的影响,佛像产生,进而出现佛像崇拜并逐渐普及,佛塔表面逐渐雕刻佛龛雕像,称之为像塔;因为经济环境与自然环境的限制,佛塔体积逐渐变小并进入到建筑之中,形成塔殿(支提殿)、像塔殿,这在印度石窟寺中的支提窟与西域的地面佛寺与石窟寺中较为常见。伴随大乘佛教思想的兴盛,佛像崇拜逐渐成为主流,但受到佛塔高大雄伟形象的影响,往往将佛寺中最重要的礼佛建筑做成佛塔状的像殿(简称“塔状像殿”)或雕有佛龛的像塔,成为此时期印度—西域佛寺建筑中的核心。

中国佛教的传入,受西域影响很大,塔状像殿或像塔成为早期汉传佛教寺院的核心。早期中国将佛寺称为浮屠(图)祠、佛塔称为浮屠(图),“浮”有浮在空中之意、“图”即图像,所以浮图恰恰是对当时刻有佛像、高耸入云的像塔或塔状像殿的形象描述。经过魏晋南北朝时期佛教的发展,中国汉传佛教确立了大乘佛教思想的核心地位,大乘思想中华藏世界的千百亿佛、菩萨成为中国信众的礼拜对象,放置佛、菩萨及其组合的殿堂楼阁,按照礼制的法则散布在寺院之中,佛殿(阁)逐渐取代佛塔成为寺院的主体。

禅宗反对偶像崇拜,强调反闻自性,不著外相,佛像也不过是外在具体的“相”,也不应执著,应该注重空性的内心,所谓“明心见性”,所以出现了《百丈清规》中“不立佛殿,惟树法堂”的规制。此外,佛教中有三身佛③的说法,其中法身佛代表佛教的终极真理,此身无形无相。唐代时就已出现的毗卢殿(阁)就是对无形无相的空性的非偶像崇拜的反映,但在现实中总要用“有”去表达“无”,所以还是出现了有形有相的毗卢遮那佛像。应该看到,虽然出现了从佛像到空性的发展趋势,但是在世俗社会,面对初入佛门的信众,看得见摸得着的佛像仍然具有现实意义。

4 世俗—神圣—世俗的界域营造

既有汉传佛寺建筑“圣—神—人”场所精神的演化还体现在佛教寺院“世俗—神圣—世俗”的界域营造上,具体表现为寺院空间的“开放—封闭—开放”与僧佛关系的“融合—分离—融合”两个方面。

4.1 寺院空间的“开放—封闭—开放”

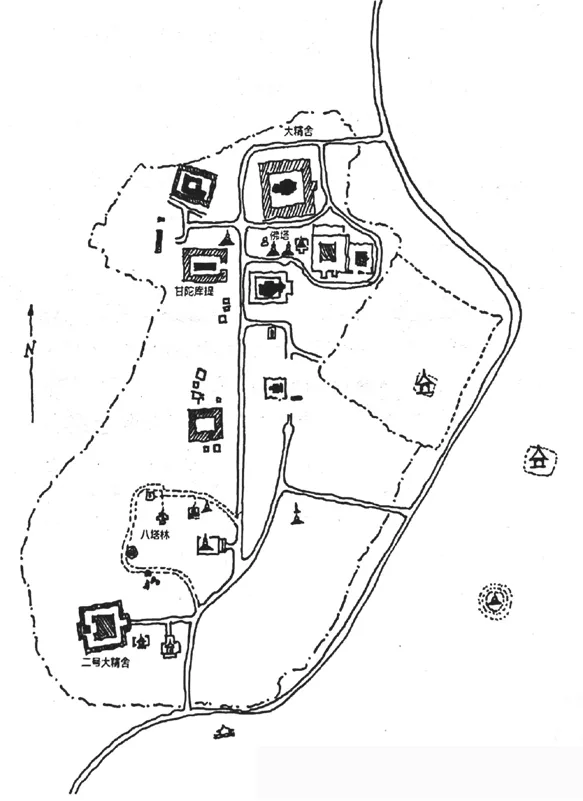

如果将佛陀时代的精舍群当作佛寺的雏形,那么这一时期的佛寺便没有围墙边界,用于讲法修学的精舍与禅定休息的精舍自由散布于城市附近的阿兰若处,如舍卫城祗园精舍遗址(图3)。随着合院式毗诃罗的产生,出现了相对内向封闭的界域,以为僧侣提供相对安静私密的禅修环境,但此时的寺院整体仍然开放无边界。佛陀涅槃后,窣堵坡(佛塔)产生,在其聚集效应的作用下,寺院产生以塔为中心的向心式布局。虽说这一时期寺院整体仍然没有边界,但这种向心式的聚集分布相比之前的自由分布已然具有一定心理意义上的模糊边界,如拘尸那迦寺院群落遗址(图4)。

图3 舍卫城祗园精舍遗址平面

图4 拘尸那迦寺院群落遗址平面

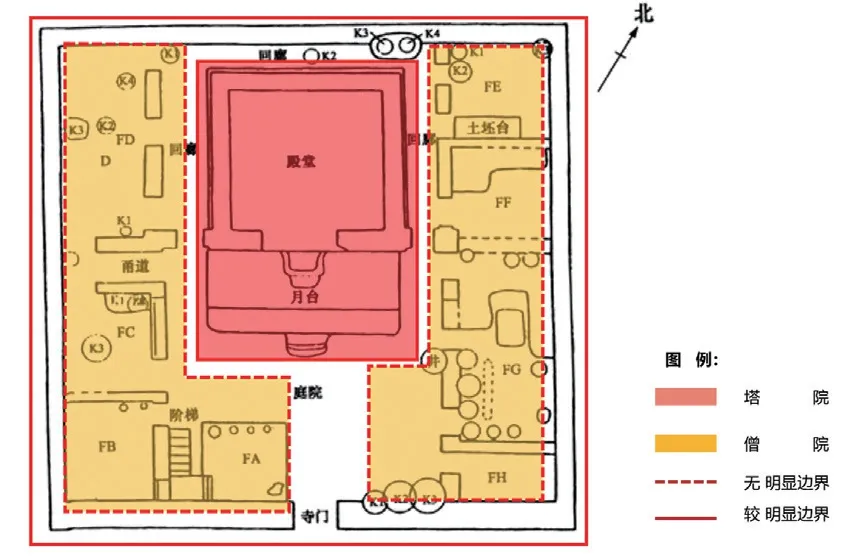

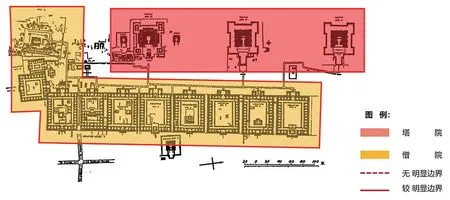

伴随佛教传入犍陀罗与西域中亚地区,这一时期的地面佛寺多表现为塔院与僧院的结合,在佛塔的外围增加一圈边界,为礼佛空间提供更为私密的场所,僧院空间构成上与印度毗诃罗基本一致,塔院与僧院外仍未见具体物化边界(存在因地形所产生的模糊边界的情况),如坍叉始罗的乔利安(焦莲)寺院遗址平面(5世纪)(图5)。到西域新疆地区后,佛教寺院整体出现边界,塔院边界仍然存在,僧院边界解体变为僧房,相对集中分布或变成寺院边界的一部分,如交河故城西北小寺遗址平面(图6)。

图5 乔利安(焦莲)寺院遗址中塔院与僧院的各自独立

图6 交河故城西北小寺遗址中僧院解体与整体边界的出现

佛教传至中国后,受到朝野、里坊、院落等的重重围合内敛式社会文化的影响,以及将“佛”看作“神”的观念,寺院变得更为封闭,表现为层层院落毗邻分布、层级院落嵌套布置,至唐代时期达到极致。宋代以后,城市开放,市民生活变得愈加丰富,佛教寺院虽然围墙尚在,但其服务接待功能建筑的大量出现,说明其变得更为开放。

到近现代,在“人生佛教”、“人间佛教”思想的影响与社会文化的需求下,出现了台湾法鼓山佛学教育园、无锡灵山佛教文化旅游园、西安法门寺冥想中心、南京报恩寺遗址博物馆等诸多案例,可以看到佛教建筑与人们社会生活更为密切,甚至已经不再以单纯的“寺院”概念出现。

4.2 僧佛关系的“融合—分离—融合”

佛寺建筑按照功能类属可分为:礼拜祭祀建筑(佛塔、佛殿、戒坛等)、弘法修学建筑(法堂、经藏阁等)、禅戒忏观建筑(禅堂、忏堂、水陆堂等)、生活服务建筑(僧寮、厨房、库藏等)、服务接待建筑(客馆、行香厅、墓园等)、护持辅助建筑(三门、钟鼓楼、经幢等)。

如果将礼拜祭祀建筑、弘法修学建筑、护持辅助建筑理解为“佛”教授“僧”的“法”,为输入性的学习,更偏向于“佛”的部分;将禅戒忏观建筑、生活服务建筑、服务接待建筑理解为“僧”践行“佛”的“法”,为输出性的实践,更偏向于“僧”的部分。那么,佛寺建筑可以分为两大类:佛类(礼拜祭祀建筑、弘法修学建筑、护持辅助建筑)和僧类(禅戒忏观建筑、服务接待建筑、生活服务建筑)。

基于这种分类,对既已发生汉传佛寺建筑进行分析发现,其佛区与僧区的关系总体上表现为“融合—分离—融合”的演进现象。

印度早期佛寺建筑表现为佛区与僧区的融合,二者之间没有明确的界限,如拘尸那迦寺院群落遗址(图7)。印度中后期佛寺建筑、西域佛寺建筑表现为佛区与僧区的分离,二者间分区明确,并且在印度犍陀罗地区和西域地区的佛寺中,在佛塔外围经常会设置一圈围墙用以强化佛区领域的神圣性,如那烂陀寺院遗址(图8)。据《摩诃僧衹律》卷三十三载中明确指出“不得僧地侵佛地,佛地不得侵僧地”④。

图7 拘尸那迦寺院群落遗址中佛区与僧区的融合

图8 那烂陀寺院遗址中佛区与僧区的分离

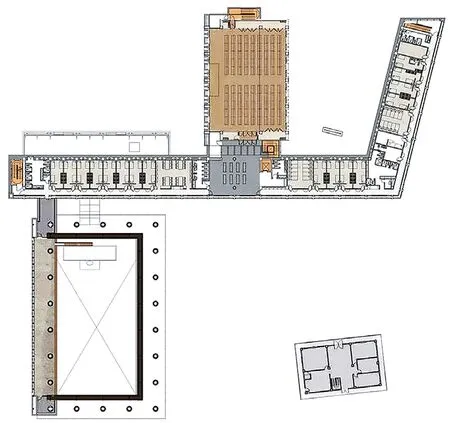

中国古代汉传佛寺建筑的佛区与僧区多呈分离状态,佛区相关建筑主要集中分布于中院之中,四周用廊墙两庑或围墙围合用以区别僧区,如山西崇善寺复原图(图9)。中唐以后,禅宗寺院中轴线后端出现方丈和寝堂,法堂两侧往往布置僧堂与厨库,这在一定程度上打破了佛区与僧区的界限,并影响了后世寺院的基本布局。

图9 山西崇善寺(复原)中佛区与僧区的分离

到近现代,出现多种形式与功能的现代寺院,并采用“连续空间”的形式对各功能用房组织布局,佛区与僧区自然表现为融合的状态,如台湾农禅寺水月道场(图10)。

图10 台湾农禅寺水月道场的“连续空间”

5 规律:进化·人

5.1 螺旋上升式的进化

从汉传佛寺建筑“圣(人)—神—人”的场所精神的演化过程,可以看到其呈现出一种螺旋上升式的“进化”规律。在“圣(人)—神—人”的公式中,前者的“人”指的是佛陀释迦牟尼,而后者的“人”指的是拥有佛陀释迦牟尼一样智慧和能力的人,他不再是一个具体的某个人。在“世俗—神圣—世俗”的公式中,前者的“世俗”指的是依实际需求而产生的场所;而后者的“世俗”指的是主动接近人间的场所,有意而为之的。在“开放—封闭—开放”的公式中,前者的“开放”指的是自然而然的开放,而后者的“开放”指的是有意而为之的开放。在“坟冢—宫殿—建筑”“圣树—佛塔—佛像—空性”的公式中,“坟冢、宫殿”是特定专指的建筑,“建筑”是一般泛指的建筑空间;“圣树、佛塔”是巨像的实物,“佛像”是具象的符号,而“空性”则是抽象的概念。

5.2 进化的原动力——人的文化进化

由于人对于“佛”的认知,“从将佛理解为不同于一般人的圣人,到将佛视为保佑生灵、满足愿望的神仙,再到人人都是佛、人人都能成为佛一样的人”的发展过程,使得佛教寺院从纪念圣人、向圣人学习的实用场所,变为向神仙寻求庇佑、满足愿望、祈祷救赎的神圣场所,再变为向佛一样救度世人、慈悲众生的宁静欢喜场所。

可以看到,既已发生汉传佛寺建筑的“进化”,根本上是“人”作用的结果。汉传佛寺建筑进化的原动力源于“人”的认知能力的不断发展变化,即人的文化的进化⑤。

资料来源:

图3~4:汪永平等.印度佛教城市与建筑[M];

图5~9:作者根据参考文献图片改绘;

图10:作者根据网络图片改绘;

文中其余图片均为作者自绘。

注释

① 参见:马歇尔·萨林斯《文化与实践理性》,上海:上海人民出版社,2002年,第124页。

② 参见:[南朝宋]范晔.后汉书.卷八十八.西域传第七十八.百衲本景宋绍熙刻本,1195。

③ 三身,梵文 Trikāyāh,即法身、报身、应身三种佛身,又叫自性身、受用身、变化身。“身”除指体貌外,亦有“聚积”之义,即由觉悟和聚积功德而成就佛体。由此含义而有三身、三十二应身、千百亿化身等说法,而以“三身”的说法影响最大,即所谓理法聚而为法身,智法聚而为报身,功德法聚而为应身。因一佛具三身之功德性能,所以三身即一佛。法身佛(毗卢遮那佛)代表佛教真理(佛法)凝聚所成的佛身;报身佛(卢舍那佛)经过修习得到佛果,享有佛国(净土)之身;应身佛(又称化身佛,即释迦牟尼佛)指佛为超度众生、随缘应机而呈现的各种化身。(参见:360百科“三身佛”词条)。

④ 参见:[东晋]天竺三藏法师佛陀跋陀罗共法显译.摩诃僧衹律.大正新修大藏经,第二十二册.No.1425,第498页。

⑤ 参见:王贵声著.人类文化进化论[M].北京:中国言实出版社,2007,第48-52页。