戏剧艺术对人物雕塑中脖子处理方式的影响

■罗迪

(作者单位:南京艺术学院美术学院)

雕塑艺术受限于自身材料等各方面原因,在对于人物叙事性表达和人物情绪、人物性格等方面的塑造上弱于绘画艺术,通过对于戏剧艺术的学习,雕塑艺术丰富了这方面的处理方式。在头像雕塑方面,戏剧艺术对于人物脖子处理方式的影响使得头像雕塑的叙事性表达不弱于人物雕塑。

一、雕塑艺术叙事性的局限

戏剧性兼具戏剧艺术的叙事丰富性以及雕塑艺术的时空性。戏剧性在概念上具有矛盾、冲突、巧合和离奇等戏剧艺术处理叙事的手法的特点,在形式上多以外在行为反映内心状态,可以增加叙事内容的深度。戏剧具有情节性和时间性,它对整段情节产生影响而非单一时刻。俄国戏剧家梅耶荷德认为戏剧性之所以被称之为戏剧性,是因为戏剧与生活的区别,戏剧是对于生活的主观再现,具有凝练且丰富的特性,这正符合雕塑艺术对于叙事功能的需求——讲述一个完整丰富且凝练的故事。

戏剧艺术对于雕塑艺术的影响集中体现在以叙事和再现为主的具象雕塑艺术中。雕塑通过戏剧性表达指以戏剧艺术的表演方式进行叙事创作。雕塑的表达方式受限于雕塑的材料,任何情节性以及叙事性的内容都只能以静态的方式展示,叙事的内容被压缩到一瞬间、一个动态,因此雕塑动态的选取必须具有戏剧性,具有故事性特征以及雕塑的空间性。巴洛克时期艺术家乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼(Gianlorenzo Bernini)塑有一件《大卫》(图1),他的大卫具有强烈的戏剧艺术特征,大卫右腿跨前,躯干和脖子大幅度的扭转,以夸张的动态面对前方,好像正在蓄力向独眼巨人投掷石块,这个巨人存在于在构图之外,就像是舞台上一个扮演大卫的演员对着舞台另一端的巨人歌利亚卖力出演而摄影机的取景框内给了大卫一个特写。雕塑的一切都与这个大卫眼前的巨人发生着关系,观众在欣赏时将不由自主地想象歌莉娅的神态与表情。贝尼尼的雕塑具有强烈的戏剧艺术的叙事特征。

图1 《大卫》Gianlorenzo Bernini

二、脖子的处理方式与戏剧性预设

头像雕塑是雕塑艺术中无法忽略的部分。古罗马雕塑艺术留下许多雕塑头像,生动记录了当时声名显赫的大人物的形象,头像的叙事性表达难度远胜过人物雕塑,人物雕塑尚有四肢和躯干对于戏剧艺术中的形态进行模仿,人物雕塑由于其组成结构较少,活动性不足,难以完成像人物雕塑一样对于动态的模仿。而脖子作为头像雕塑——“头、脖子、底座”结构中唯一可以活动的结构,自然成为重中之重。戏剧艺术中演员在表达角色情绪时,对于脖子的运用、对头像雕塑的脖子的处理方式产生很大影响。我将以各种头像雕塑为例分析脖子的不同处理方式对于雕塑戏剧性表达所产生的影响。

1、头像雕塑的特殊性

头像雕塑作为传统雕塑的一种题材,一般由头部、脖子和底座组成,材质多为青铜、大理石和石膏等硬质材料,到19世纪之后由于艺术理念的发展和变化,艺术家引入了更为丰富的材料进行头像创作。头部的独特性人物特征使得头像雕塑在对于人物造型以及精神性的描绘方面有独特的优势,而头像雕塑的劣势在于动态的表现,不同于人体雕塑,头像雕塑没有身体的躯干在体量上营造角色形象,也没有四肢在动态上丰富角色的性格。戏剧艺术中演员在表现情绪以及人物性格时对于脖子的运用十分微妙且自然,对头像雕塑中脖子的处理产生了启发。

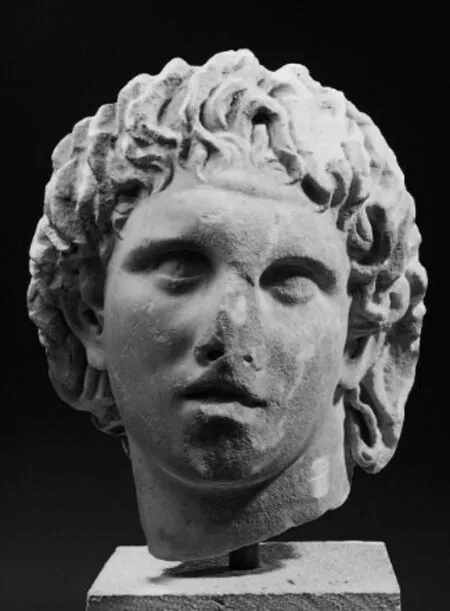

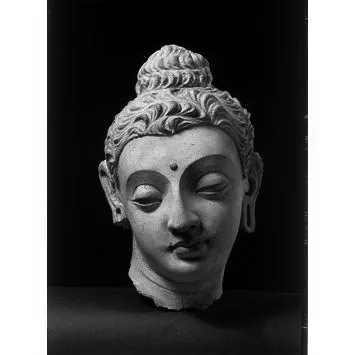

头像雕塑的动态大部分依靠与头部连接的脖子来完成,而动态关系到对预设情节的表达、脖子的动势暗示了角色的动态,又因为不同的动态反应出不同的角色心理及角色性格(见图2,图3,图4)。图2,图3为希腊化风格的雕塑,图8的佛像为健陀罗风格的头像。脖子和头部的扭转方式在希腊化时期的雕塑艺术当中具有某种约定俗成的构图规范,脱胎于希腊化的健陀罗风格也有相似的程式。在现存的希腊化雕塑中大部分运用了这样的头颈关系,然而即使在这种程式化的头颈模式中,脖子细微的处理差别仍使雕塑塑造的人物角色产生不同的性格与内心状态。在图2与图3的对比中,前者的脖子曲线更大,暗示了角色较后者更舒展轻松的动态,反映出角色放松的内心,而《亚历山大大帝》的脖子线条接近直线,直线给人以严肃的感觉,暗示了亚历山大大帝严肃威武的动态以及果决的性格。而图2与图4的对比中,同样是具有弧度弯曲的脖子,与下巴形成的不同角度的夹角展现了角色不同的性格,图2产生的夹角更大,表现为向上抬起的头,结合弯曲的脖子营造了开放的热烈的氛围,图4表现为颔首的佛头,结合弯曲的脖子带来的是柔和沉静的角色性格。因而脖子是头像雕塑戏剧性表达中不可或缺的环节。脖子的不同处理手法对于表现戏剧性有不同侧重,我将脖子的处理手法分为以下三种,即:方向上的处理、体量上的处理和变形的处理。

图2 《赫拉克勒斯》

图3 《亚历山大大帝》

图4 《佛头像》

2、“留白”与情节预设

如上所述,脖子是体现头像雕塑动态的关键部位,动态则是完成情节预设的重要环节。脖子的方向暗示了头像雕塑没有表现出来的人物的动态和动态所带来的神态,它像是中国画中的“留白”,脖子暗示出身体形态动势的开始,将未表现出来的部分留给观者想象,具有抒情意味。如艺术家蔡志松的作品《武士头像》(见图5,图6),他将脖子向后弯曲,使得头像表现出一个向前方伸出脖子的武士形象,未表现出的身体则作为“留白”,观者根据向前伸出的脖子想象出各种不同的身体形态,在满足角色预设的同时丰富了角色的情节预设。又如艺术家王朝闻的作品《女头像》(见图7),他未将脖子以夸张的动态表现,而只是垂直放置,浑圆有张力的脖子配合石膏的颜色和质感塑造了一个端庄典雅的女性形象。简洁的脖子近似圆柱,让人联想到希腊柱,与头部放置在一起,垂直的形制很难不和纪念碑联系起来,这使一个头像雕塑具有了纪念碑雕塑的性质,人与非人的对比使雕塑具有了戏剧性,脖子以它的方向与形制满足了戏剧性表达的重要环节。

图5 《武士头像》蔡志松

图6 《武士头像》蔡志松

图7 《女性头像》王朝闻

3、体量与角色预设

脖子在体量上的处理包含两个方面,一方面是对脖子粗细的考量,另一方面是对于脖子长短的取舍。体量感是雕塑的本体语言之一,体量的改变同时改变了对空间的占有量,对雕塑的影响是整体的。脖子和头部的体量具有一定的比例,在这个比例范围内,人物不会显得突兀。而艺术家为了深化某些角色的特征,会有意超过正常的比例范围。体量加粗的脖子在一定的距离上看与头部连成一个整体,边缘的形起伏微弱,显得结实,厚重。体量收细的脖子从视觉上显得比例失调,头部比重过大,反而会突出头部的造型,脖子与头部体量比例的夸张产生的对比效果会给人以滑稽失衡的感觉,这有助于满足戏剧化的角色预设。

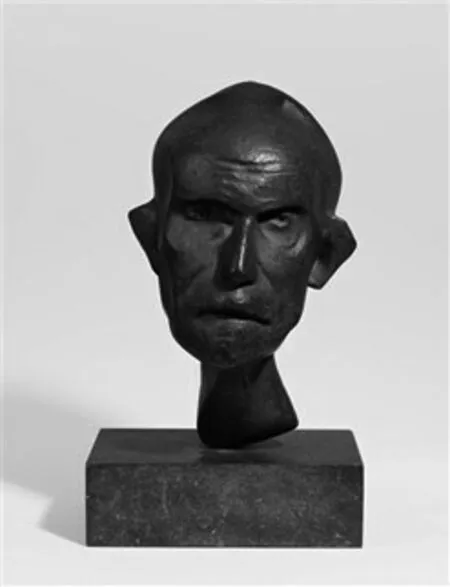

艺术家申红飙的头像作品《蒙古人》(见图8)夸张地放大了脖子的体量,使脖子的体积与头部一样宽厚,并且只截取一小截脖子,使得脖子变得短粗,下巴贴近了雕塑的底部,与脖子营造了一个低矮的纵向空间,与面部的浅空间产生对比,突出了整个面部的形状,降低了视觉重心,使雕塑产生了厚重敦实的感觉,通过雕塑的体量反映了角色的性格特征,完成了草原生活的宽厚蒙古人的角色预设。艺术家伯恩哈德·海利格(Bernhard Heiliger)在制作《Kopf Hans Blüher》(见图9)时将脖子的体量缩小,边缘的形曲折起伏,给人尖锐的视感,体量上脖子与头部的对比使角色有一种头重脚轻的感觉,完成了一个尖锐,瘦小的角色预设,为情节预设的方向提供了鲜明的方向。

图8 《蒙古人》

图9 《Kopf Hans Blüher》 申红飙Bernhard Heiliger

正如在分析《蒙古人》时所提到的,艺术家对于脖子长短的截取和拉伸是另一个在脖子体量上的处理手法,这两种手法常常同时出现,脖子的截取可以改变头像的长宽比,调整头部和脖子的长度比例,从而改变雕塑的视觉重心,使雕塑的视觉中心位置发生变化,同时改变了下巴到脖子的深空间与面部浅空间的比例,对特征的突出或弱化有重要影响。对于塑造角色的性格有重要帮助,如艺术家汤玛斯·容汉斯(ThomasJunghans)的作品《LaNuit》,他只截取很少一部分脖子,使得视觉重心很低,让整个头像变得厚重,且脖子与下巴形成的低矮空间与其高耸的额头形成强烈对比,使额头成为视觉的中心,凸显出角色的性格。

日本艺术家舟越桂的头像作品拉长且加粗了脖子,使作品呈现出塔的形状,粗长的脖子为头部提供了支撑感和稳定感,不同于同样是拉长但收缩脖子体量的非洲木雕头像,相较头部过于窄瘦的脖子为雕塑带来了不稳定和失衡的感观。可见脖子的不同体量对角色预设与戏剧性表达的影响。

4、变形与戏剧性对比

脖子的处理手法随时代的发展愈发多样化,在早期再现现实的叙事性表达阶段,脖子的变形是基于正常状态的脖子进行造型上的物理变化,19世纪之后,艺术家更注重事物客观性与精神性的结合,作为以精神表达为核心的头像雕塑在这方面得到了迅猛的发展,脖子的变形不再局限于对现实的夸张,艺术家将精神性内涵融入到对脖子的变形手法中。脖子的夸张处理为头像雕塑的戏剧化表达提供了广阔的空间,对精神性的重视带来了脖子的精神性变形。脖子在艺术家的手中变成方的圆的扁的各式各样,戏剧性的定义也从角色叙事性的冲突演化为精神性的冲突,变形带来的对比通常塑造出一个精神的具象体现。如艺术家比阿特丽斯·霍夫曼(beatricehoffman)的作品《sunandmoon》,将脖子处理成向下扩张的方柱,方柱的尖锐棱角与球状的头部形成对比,表现了一个扭曲复杂的精神性形象,这样的形象是艺术家内心世界的外在表现,精神性的具象化本身就充满戏剧性,而脖子的变形强化了对比,也强化了角色的戏剧性。变形的处理方式强化了形象的内在对比,通过变形后的形象与真实形象的对比表达了戏剧性。

综上所述,戏剧艺术对于头像雕塑的情感表达和人物性格塑造提供了宝贵的指引,使得头像雕塑的表现性比肩人物雕塑,艺术家通过对于脖子的处理使平淡的头像雕塑具有了戏剧性的表达效果,时间空间人物的情绪和性格都因为戏剧化处理被赋在头像雕塑上。戏剧艺术与雕塑艺术应有更深层次和更宽广的合作空间。