圆方纹样的中西方图式衍射与象征

单睿 马宁

关键词:连钱纹 圆方纹样 跨文化美术 图像学

圆方纹样由5个正圆相切,形成圆内为四条弧线构成的曲形四方构架,这种纹样在中国有着可以溯源的形成路径,因其图案形状与方孔圆钱一致而得名“连钱纹”。方孔圆钱是一种圆形带有穿孔的钱币,在战国时期被称为“圜钱”。[1]圜钱分为圆孔和方孔两种,圆孔圆钱多产于东西周、韩及魏,方孔圆钱则在秦、齐、燕三国均有铸行,现于战国晚期。[2]从形制上看,方孔圆钱是由圆孔圆钱演变而来。

学界对圆孔圆钱的起源主要有以下三种看法:一是起源于纺轮,二是受轮轴构造启发而形成,三是出自玉璧。[3]第一种观点认为,仰韶文化遗址出土的新石器时期石质纺轮与圆孔圆钱形制极为相似,但目前尚未找到两者之间有关联的资料记载。第二种观点认为,方孔圆钱与秦半两(秦朝统一后使用的钱币)有关。秦半两中“两”字的意思是两个轮子,也就是现在所说的“辆”。因此,一些人便认为方孔圆钱是轮轴构造的一种演变。但事实上,无字方孔圆钱和圆孔圆钱先于秦半两之前出现。第三种观点认为圆孔圆钱的形状来自玉璧。笔者认为,从形态、功能和意义来看,玉璧应该为圆孔圆钱的源头。

多处新石器时期的遗址中出土了大量的玉璧[4],玉璧是古代的一种礼器,也是古代所有扁平型玉器的起源。早期的玉璧形制偏小,多用于佩饰,以显示佩戴者的尊贵身份。但在原始社会末期(商品交换产生的时期),玉璧被当作一种原始货币,因此从源头来看,玉璧与圆孔圆钱是同源的。从形状来看,玉璧整体为圆形,中间有圆孔的形制与圆孔圆钱非常相似,也可能为圆孔圆钱产生的源头。除此之外,玉璧和圆钱在功能和意义上也有相通之处,从而可见其中的文化传承和影响。玉璧作为佩饰,是财富和身份的象征,还有辟邪、防腐的功能。连钱纹由钱币状图形组成,延续了钱币的财富意蕴,其寓意与玉璧相通。除此之外,钱币中还有一种特殊的类型—压胜钱,也叫作“厌胜钱”,是古代一种用于驱邪求吉的钱币,其功能与玉璧相通。由此可见,连钱纹不仅暗含人们获得财富的愿望,有时也具有驱邪、求吉的象征意义。

玉璧还是古时祭祀时所用的礼器之一。《周礼·春官宗伯·大宗伯》记载:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地。”汉代郑玄对此进行了批注:“礼神者必象其类,璧圆象天,琮八方象地。”因此可知,玉璧与玉琮蕴含着古人“天圆地方”的观念。而连钱纹的“圆方图式”也暗含先秦时期“天圆地方”的宇宙观。[5]《吕氏春秋·季春纪·圜道》中记载:“天道圜,地道方。”《庄子·说剑》中讲:“上法圆天,以顺三光;下法方地,以顺四时。”《淮南子·兵略训》云:“夫圆者,天也;方者,地也。天圆而无端,故不可得而观;地方而无垠,故莫能窥其门。”《考工记·辀人》中也说:“轸之方也,以象地也;盖之圆也,以象天也。”众多古籍中均有关于“天圆地方”观念的记载,故方孔圆钱的形制暗含天地意义,连钱纹也在钱币和玉璧的溯源中与“天圆地方”的宇宙结构形成暗通。

中国目前所见连钱纹最早出现于西汉中后期,主要用于墓砖装饰。在两汉交接之际,连钱纹开始出现在陶器上。至东汉中后期,连钱纹成为画像砖的主要装饰纹样,并且开始出现于铜镜等生活器具之上。[6]自此之后,连钱纹不仅广泛运用于门窗、绘画、雕塑、家具、服饰等领域的装饰中,[7]其圆方交接的样式也逐渐成为建筑的一种布局方式,比如江苏无锡的坛城的基本构造便是如此。有关此纹样,要特别强调和展示的是敦煌西夏榆林窟第10窟甬道顶部的壁画,壁画中有很多连钱纹,而笔者认为该纹样与意大利早期文艺复兴美术存在形态与时空交集的可能。

有研究发现,意大利画家乔托·迪·邦多内(Giotto DiBondone)为阿西西的圣方济各教堂所绘制的壁画《教皇批准规章》中,帷幕上的圆方纹样与连钱纹非常相似,并把这种纹样与中国敦煌西夏榆林窟第10窟甬道顶部壁画中的四出花逑路纹建立关联。[8]根据宋代《营造法式》中的记载可知,在连钱纹的图式中加入其他不同的纹样,就能形成不同的变体。[9]其中的一个变体为“单一逑路纹”,为连钱纹的另一种称谓。乔托《教皇批准规章》中的纹样与敦煌西夏榆林窟第10窟甬道顶部壁画中的四出花逑路纹风格关联的一个可能的依据,是敦煌石窟位于丝绸之路要道,敦煌壁画样式能通过丝绸之路流入欧洲。尤其是在11至14世纪,随着中西方贸易往来越来越密切,大量的中国瓷器、陶器、丝绸、织金锦等物件流入西方,不仅仅为欧洲生活带来新的风尚,这些物件所承载的中华文化、艺术也参与了文艺复兴艺术形态的构建。在文艺复兴文学、诗歌等不同的艺术门类中,都可以找到来自东方影响的例证。例如意大利画家安布罗焦·洛伦采蒂(Ambrogio Lorenzetti)在錫耶纳共和宫九人议会厅创作的湿壁画中,舞者的丝绸外袍及之上的蜻蜓和蚕的图案,都充满了东方意趣。除此之外,乔托的某些画作与敦煌石窟壁画间的色彩也存在关联。乔托画中的纹样主要以不同色阶的蓝绿色为主,这种色阶表现还出现在乔托其他的画作中。中世纪欧洲艺术的主流色调为红、黄、蓝,不同蓝绿色阶的使用在中世纪绘画中较为罕见,而这种色调却是敦煌壁画的一个显著特征。但这也不能完全确定乔托画作中的纹样出自敦煌壁画,因为在西方,这种与连钱纹相似的纹样,也有可以追溯到西亚和欧洲本土的图形与文化根系。

在公元前7500至5000年的加泰土丘遗址中,就曾经出现了与圆菱纹样接近的连续性图案,主要出现于壁画中和陶器上。[10]从公元前2300至1700年的巴克特里亚·马尔吉阿纳文明区现存的银器、陶器以及青铜器等遗物上,不仅可以看到序列化的圆菱纹样,还能看到圆方纹样结构的单体饰物。和连钱纹图式一样的是,圆方图式在其形成及演变过程中,并不仅仅是一种纯粹的装饰,而是承载着特定象征意义的符号。

例如在加泰土丘女性坐像的腹部,有一种隐晦而又清晰可辨的叠加着菱纹的样式,这是一种隐喻着生命或生殖崇拜的符号。这种隐喻甚至可以追溯到公元前30000至20000年与之形态相似的以“维纳斯”为名的原始雕像。其中也有隆起的腹部暗含菱纹的雕像,尤其在一件名为《威伦多夫的维纳斯》的雕像中,从头到身体躯干的球形塑造,为圆形附加了生命和生殖的隐喻。[11]这种富有寓意的符号形态在西方各个文明区域都有所延续、发展。至于方形的意义,尤其体现在金字塔建筑的正四边形平面构造中。在金字塔建筑中,东南西北的精准指向将四边形定格为世界的几何镜像。

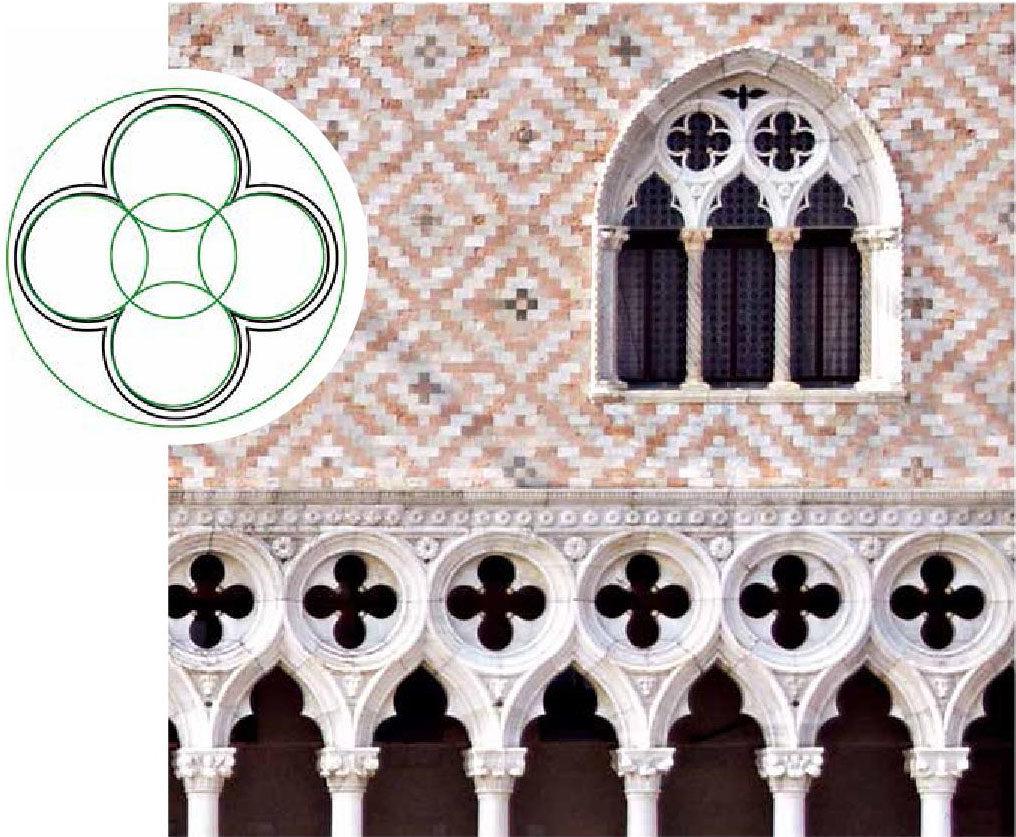

古希腊罗马时期,遵循古希腊哲学家对世界的观察和理解,圆形在古罗马时代的万神殿中化身为球形宇宙的基本构造。再到中世纪和文艺复兴时代,圆和四方形的套叠构成了天地交接的宇宙或世界本质结构。[12]在中世纪,圆方纹样也构造了宏观和微观宇宙的极简图式。[13]除了作为装饰纹样之外,圆方纹还以不可见的形式,或隐或显地出现在哥特式四瓣花饰、彩色玻璃等结构中,也在中世纪与文艺复兴交替的年代出现于乔托的画作中。

因为乔托《教皇批准规章》中的蓝绿色彩及纹样序列与敦煌西夏榆林窟第10窟甬道顶部壁画中的连钱纹样相似,也因为东方艺术对欧洲艺术的影响在中世纪晚期和文艺复兴时期达到高点。因此,笔者推断,乔托画作中的纹样与中国连钱纹存在一种可能的中西方图式交汇,也折射了跨文化交流下一种潜移默化的微妙现象。中西方的圆方纹形态一致,却有着不同的图式及文化演变根系,并在不同的历史时期承载着不同或相同的象征隐喻,特别是东西方都存在的天圆地方的认知,也折射了东西方在观察自然、理解世界上的共同之处。这些东西方的圆方纹样也不仅局限于装饰领域,而是以相同、相似、或隐或明的形态,衍射到艺术的所有门类,融入生活的不同领域,贯穿东西方的历史进程,形成一种看似平凡、实则特殊的跨文化符号美学及象征体系。