司法警官职业院校“小专业”建设的问题分析与对策探讨

——以X学院行政执行专业为例

周立民

(浙江警官职业学院,杭州 310018)

0 引言

小专业是一种学生人数较小的专业,它是相对于学生人数多的专业而言的。就班级而言,小专业学生人数一般不超过两个班级[1]。专业建设是高等学校发展的核心,主要包括教师队伍建设、课程建设、教学改革、实训基地建设等。当前,高职院校小专业建设面临诸多的难题和挑战。文章以司法警官职业院校为例,尝试探索小专业建设的策略与路径,以期为高职院校小专业建设提供参考。

1 司法警官职业院校专业人才培养的现状

司法警官院校是一类主要培养监狱、戒毒人民警察和法律辅助人员的警察类高等学校。目前,全国共有司法警官院校16所(不含新疆兵团警官高等专科学校,该校已于2021年合并转设为新疆政法学院),除了中央司法警官学院是本科层次外,其余15所均为高职专科层次(本文统称为司法警官职业院校)。

1.1 司法警官职业院校办学水平和规模

在行政关系上,15所司法警官职业院校均归省属司法行政系统管理,具有较高的行业办学特点。就办学实力而言,浙江警官职业学院曾入选国家示范性高等职业院校和“双高计划”中国特色高水平专业群建设单位C档;安徽警官职业学院、湖南司法警官职业学院、四川司法警官职业学院、广东司法警官职业学院、云南司法警官职业学院、武汉警官职业学院、吉林司法警官职业学院等7所院校曾入选省级重点支持建设高职院校或省级示范性高等职业院校或省级高水平专业群建设项目,其余院校相关情况在各校官网上尚未查到。

与其他类型高职院校相比,司法警官职业院校办学规模如何?根据各院校官网数据,据笔者不完全统计,当前全国司法警官职业院校在校生规模为5035人(9所院校数据均值),在职教职工为280人(8所院校数据均值)。而2019年中国高职(专科)院校校均在校生规模为7776人[2]。对比可知,司法警官职业院校办学规模总体偏小。

1.2 X学院各专业招生情况

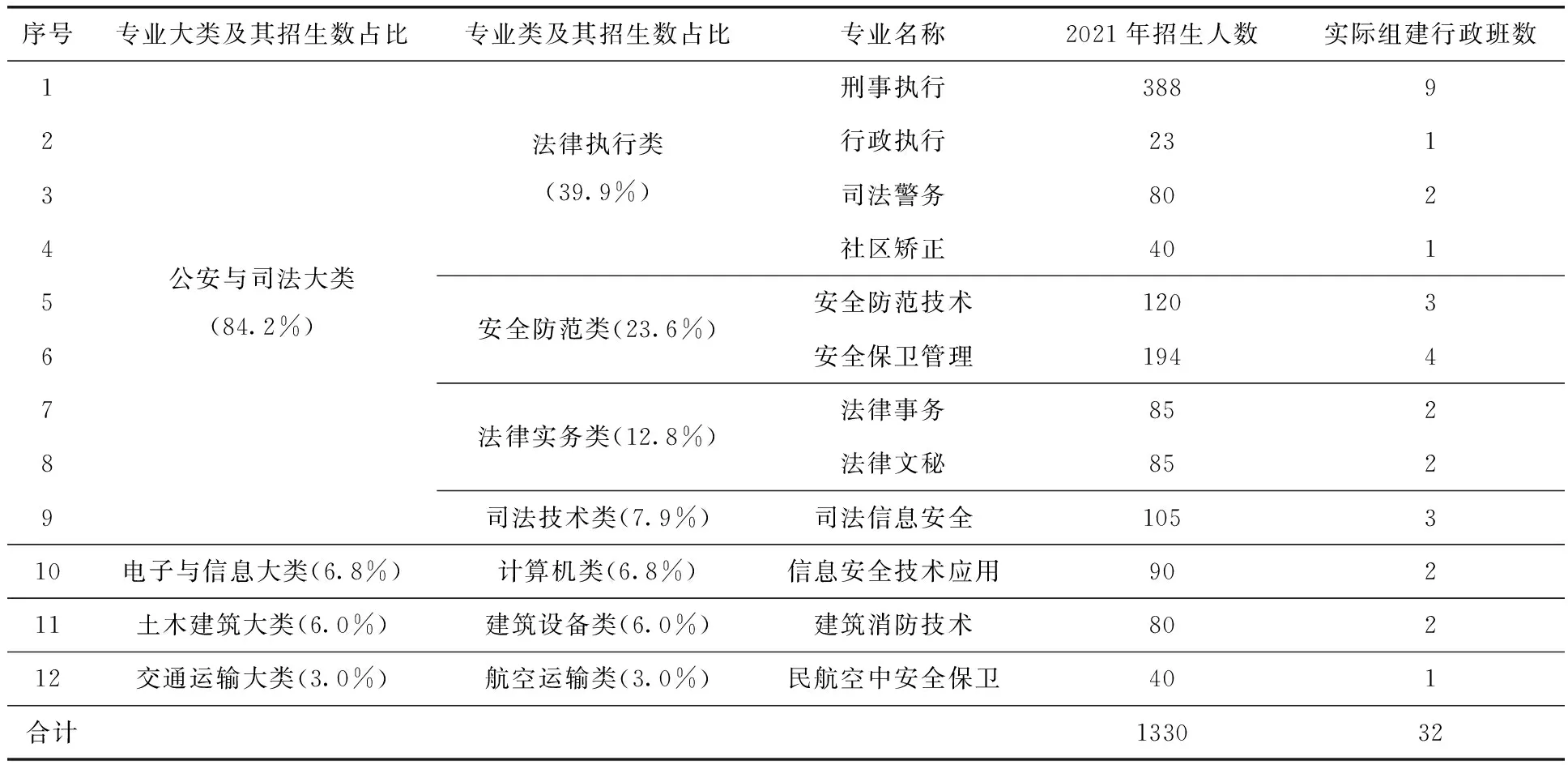

专业招生人数是专业规模大小的直接表现。X学院各专业2021年招生情况见表1。

表1 X学院各专业2021年招生情况

X学院12个专业2021年共招生1330人,分属4个专业大类,其中公安与司法大类1120人(包括法律执行类531人、安全防范类314人、法律实务类170人、司法技术类105人),占84.2%;电子与信息大类90人,占6.8%;土木建筑大类80人,占6.0%;交通运输大类40人,占3.0%。可见,X学院专业招生以公安与司法大类为主(84.2%),完全符合司法警官职业院校办学方向。在众多司法警官职业院校纷纷面向社会开办非服务本行业需求的各类专业背景下[3],X学院的做法难能可贵。

从学生规模大小来看,高等学校专业可以分为大专业和小专业。以X学院2021级学生为例,组建有3个及以上行政班(该校新生班平均41.6人)的专业有4个(刑事执行、安全防范技术、安全保卫管理、司法信息安全),其中刑事执行专业组建有9个行政班,是绝对的大专业;组建有2个行政班的专业有5个(司法警务、法律事务、法律文秘、信息安全技术应用、建筑消防技术);组建有1个行政班的专业有3个(行政执行、社区矫正、民航空中安全保卫)。如果以不超过2个班级作为小专业的划分标准,X学院小专业占比为66.7%(8/12),有违常理。因此,就小规模院校而言,小专业的划分标准以1个班级为宜。按此标准,X学院小专业占比为25%(3/12)。鉴于司法警官职业院校中小专业占有较高的比例,小专业建设问题值得深入研究。

2 小专业建设存在的问题——以X学院行政执行专业为例

司法警官职业院校的特色专业是司法行政警察类专业,主要包括监狱类专业(就业岗位面向监狱人民警察,包括刑事执行、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术等)和戒毒类专业(就业岗位面向强制隔离戒毒所的人民警察,包括行政执行、戒毒矫治技术等);前者办学规模大,力量雄厚,是学校的主体和基干;后者办学规模小,力量薄弱,是小专业。下面以X学院行政执行专业为例,结合与刑事执行专业的比较分析,探讨司法警官职业院校小专业建设存在的问题。

2.1 专业课程和教材建设问题

当前,行政执行专业课程和教材建设滞后,2019年《高等职业学校行政执行专业教学标准》规定的6门专业核心课程中,只有2门课程有全国司法职业教育教学指导委员会统编的教材,其他均为各院校自编的教材或讲义。另外,行政执行专业网络课程建设也较为落后,不仅没有省级以上专业教学资源库在建或建成,一些院校甚至连校级在线开放课程都没有建设。以X学院为例,整个行政执行专业课程中(含专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程),只有2门专业核心课程在网络平台上建成了校级在线开放课程。相较而言,刑事执行专业的课程和教材建设非常完备,不仅专业核心课程全部有全国统编教材,而且还建有国家职业教育专业教学资源库。

2.2 专业师资配备问题

师资队伍建设是决定课程建设质量的关键因素。小专业师资配备主要存在两方面问题:

一是生师比。X学院行政执行专业现有2019级学生38人,2020级学生26人,2021级学生23人,合计87人;现有专业教师8人,其中专职教师4人,校内兼课教师4人(2人在学校科研管理部门,1人在二级院系实践教学管理部门,1人是学生辅导员)。计算可知,X学院行政执行专业生师比约为11∶1(87/8),明显低于合格标准(18∶1)。

二是师资结构。X学院行政执行专业8名教师资质结构如下:在职称方面,教授2人,副教授2人,讲师4人,高级职称占比50%;在年龄方面,6人处于35~45岁,2人处于57岁以上;在学历方面,博士3人(含在读博士1人),硕士3人,学士2人,研究生以上学历占比75%;在学科背景方面,心理学3人,法学2人,医学1人,药学1人,哲学1人;在教师来源方面,来自社会招考的有6人,来自行业遴选的有2人(均在强制隔离戒毒所从警8年以上)。从以上数据看,X学院行政执行专业师资充足、结构合理。

然而,X学院行政执行专业师资在实际运行中却遇到了突出的问题。根据2019年《高等职业学校行政执行专业教学标准》,行政执行专业有6门专业核心课程、7门专业基础课程和9门专业拓展课程。而X学院行政执行专业虽有8名教师,但有4名兼课教师的主业是行政工作(在学校要求下均承担了1门专业课程),如此导致一个突出的问题——专职教师授课门数过多。据统计,X学院行政执行专业4名专职教师几乎人均1门专业基础课程、1门专业核心课程、1门专业拓展课程。为了满足基本教学工作量,该专业专职教师还要承担公共基础课程或其他跨专业的课程。

教师授课门数过多的负面效应主要表现为:一是教师疲于应付上课,无法集中精力做好课程建设;二是有些课程与教师自身学科背景差距很大,教师备课、授课难度大;三是许多课程与教师自身科研方向不一致,导致教师无法集中精力开展科研工作;四是同一名教师反复多次出现在同一个班级,容易给学生造成视觉疲劳,影响教学效果。

由此可见,从生师比看,小专业师资或许是达标、甚至富足的,但就专业课程而言,小专业的师资力量仍是非常薄弱的。如何做好小专业师资建设,已成为很多高职院校要面对的共性问题。

3 小专业发展的对策——以X学院行政执行专业为例

小专业建设与发展面临的主要问题是小专业自身力量不足,自我独立发展的难度很大。因此,必须借助其他专业的力量一起发展,如何借力是当前需要解决的关键问题。机遇往往与挑战并存,小专业如何将自身的劣势转变为优势?以下以X学院行政执行专业为例,探讨小专业建设的策略与路径,以期为高职院校小专业建设提供有价值的借鉴。

3.1 组建专业群

专业与专业之间有明显的差别,小专业借力的核心是积极寻找并使用可与自身共享的其他专业的教育资源,主要策略是与同类专业建立联系,组建专业群,实现群内师资、课程、实验实训条件等教育资源共通共融共享。专业群是若干个工程对象相同、技术领域相近或专业学科基础相近的相关专业组成的一个集合。专业群的构建有多种模式,其中一种模式是针对某个行业相近或相关的职业岗位(群)构建专业群[4]。刑事执行、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术、行政执行、戒毒矫治技术等均属于司法行政警察类专业,就业面向均为监狱、强制隔离戒毒所等监所单位,司法警官职业院校可以组建“监所管理专业群”(实际上由于刑事执行专业在其中往往占主导地位,故多命名为“刑事执行专业群”,如浙江、广东、四川等省份的司法警官职业院校都建有省级以上高水平“刑事执行专业群”)。

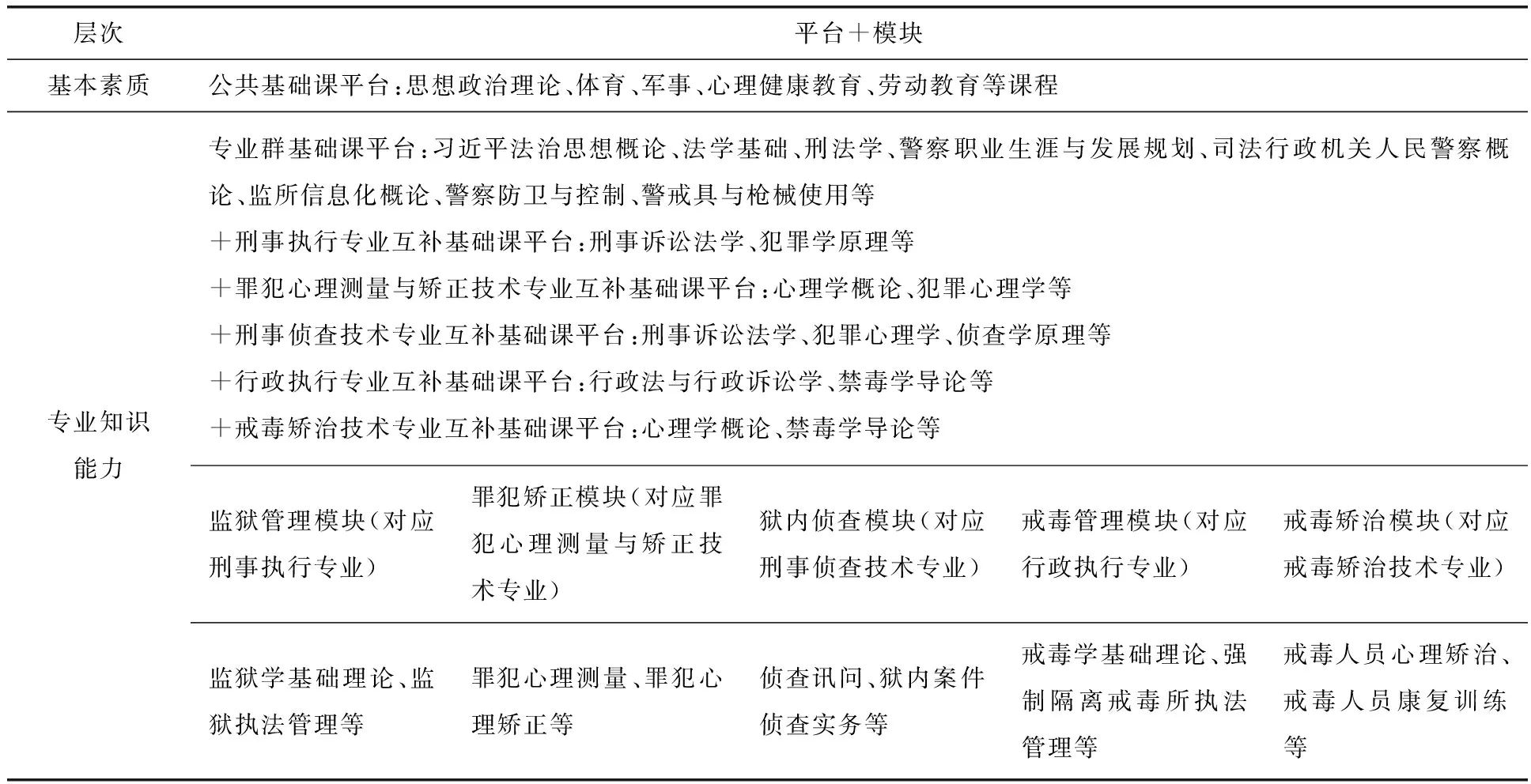

“平台+模块”结构模式是一种以平台为基础,以模块为方向的课程体系。表2显示的是监所管理专业群课程体系的“平台+模块”结构模式,按基本素质和专业知识能力分为两个层次,根据基本素质要求构建公共基础课平台课程,根据专业知识能力要求构建专业群基础课平台(附加专业互补基础课平台)和模块课程(按专业分模块)。

表2 监所管理专业群课程体系“平台+模块”结构模式设计

课程及师资配备是专业建设的核心问题。专业群视角下小专业如何优化课程建设和师资队伍建设是一个值得深入研究的问题。

3.1.1 专业群视角下小专业课程建设

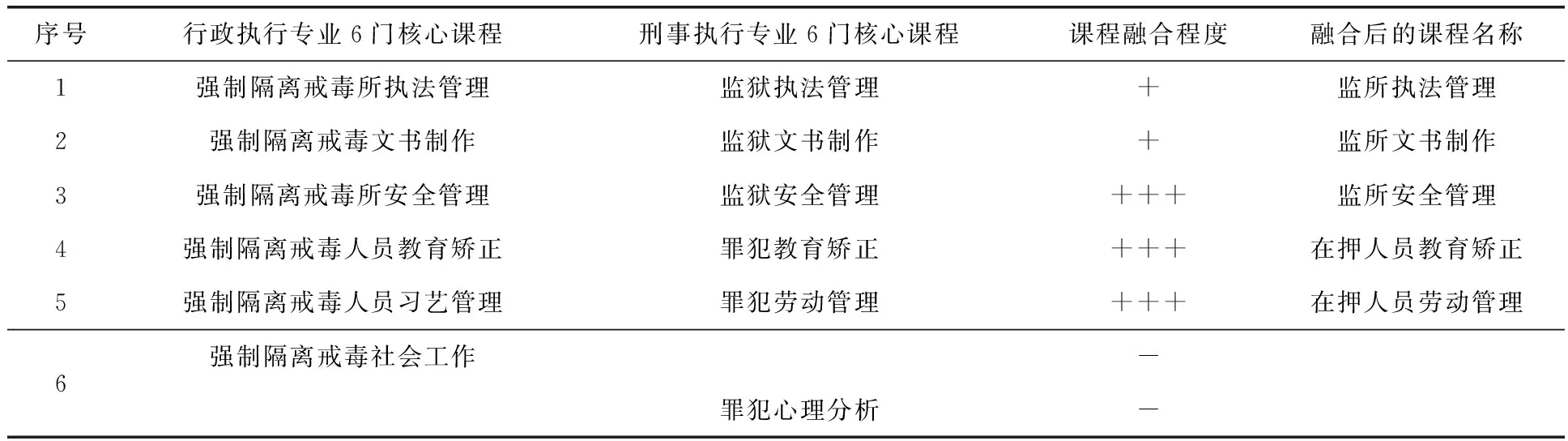

组建专业群后,小专业能够与群内其他专业之间做到课程交叉融合。以行政执行专业为例,与刑事执行专业组建专业群后,不仅专业基础课能够做到共建共享(即专业群基础课平台),甚至多门专业核心课程也能够做到共建共享。表3显示的是2个专业的6门专业核心课程及其融合方案。

表3 行政执行、刑事执行专业核心课程及其融合方案

行政执行专业和刑事执行专业同属法律执行类,两个专业大多数核心课程设置都相似。组建专业群后,除了构建专业群基础课平台外,还可以根据表3的思路构建专业模块课程亚平台(这里指基于专业模块课程之间的共通点而建立的次一级共享平台)。综上分析,行政执行小专业与刑事执行大专业在专业课程上可以做到高度融合,这是小专业课程建设难得的良机。

3.1.2 专业群视角下小专业师资建设

师资队伍是影响课程建设的决定因素。专业群视角下小专业如何建设一支与课程相匹配的师资队伍?目前,司法警官职业院校大多实行一个专业设置一个教研室的做法,专业教师各自归属教研室管理,课程师资交流少,其中核心课程师资交流更少。组建专业群后,如何打通教研室行政归属,落实师资共享,并使小专业师资发挥最大效用?下面就以行政执行、刑事执行专业为例谈谈具体做法。

行政执行和刑事执行专业课程融合之后,师资也应共建共享。以表3中专业核心课程为例,鉴于小专业师资少,对于那些融合程度高的课程,例如:“监所安全管理”“在押人员教育矫正”“在押人员劳动管理”,由刑事执行教研室完全负责;对于那些融合程度低的课程,例如:“监所执法管理”“监所文书制作”,由两个教研室共同负责,但以刑事执行教研室为主;对于难以融合的课程,则由各教研室解决。如此,大大节约了小专业建设的人力资源,有利于小专业教师集中精力做好自身教学与科研工作。为了保证课程师资具有相应的专业知识水平,要求两个专业的教师同时具备监狱和强制隔离戒毒所的实践经历。最佳做法是在安排新入职教师参加行业实践时,要求他们在监狱和强制隔离戒毒所都挂职培训一段时间。

除了与专业群群内专业共建共享外,小专业还可以与群外专业积极联动。以行政执行、社区矫正两个专业为例,行政执行专业核心课程“强制隔离戒毒社会工作”、专业拓展课程“社会工作实务”,可由社区矫正教研室负责;而社区矫正专业则可以在选修课中设置戒毒相关课程,如“社区戒毒工作”,由行政执行教研室负责。如此,可以进一步拓展小专业与其他专业之间的师资共享程度。

3.2 推行导师制

导师制是一种教育制度,它要求在教师和学生之间建立一种“导学”关系,指导学生的思想、学习和生活。在推行导师制方面,小专业因学生人数少、教师人数多而具有明显的优势。为培养高素质应用型技术技能人才,在高职院校小专业中推行“双导师制”是一个较好的育人思路,即为每位学生配备一名校内导师和一名校外导师。

3.2.1 校内导师制

积极探索小专业学生校内导师制,形成教师与学生的学习共同体。行政执行专业学生的不足之处在于理论思辨水平和文字表达能力较弱[5]。基于此,在学生中组建若干学科小组,包括法学、教育学、心理学、体育学等学习小组(分别对应强制隔离戒毒工作中的执法管理、教育矫正、心理矫治、康复训练等业务模块),由专业教师担任指导教师,指导学生阅读相关学科专业书籍,为未来工作打下坚实的理论基础。为了便于小组活动,每个学科小组人数控制在10人左右,由于小专业师生比高,即使不限制小组学生人数,也能够基本覆盖所有有意愿参与的学生。在学科小组的基础上,教师可以结合自身科研项目,挑选有意向的学生组建研究小组,进行研究生式的培养,期许他们未来成长为行业理论研究人才。

3.2.2 校外导师制

积极探索小专业学生校外导师制。由学校聘请行业专家担任学生校外导师。为保证校外导师制有效运行,由学校牵头组建专家工作室,并给予经费、场地等支持,工作室组成人员以行业专家为主,学校教师积极参与。对专家工作室的要求包括为学校专业建设提供指导,参与专业核心课程教学,定期为学生开展行业发展形势讲座,以及参与指导学生学科小组和研究小组活动等。在校外实习阶段,由行业负责遴选师傅担任学生实习导师,“一对一”负责学生实习指导和专项技能训练;由学校教师、行业专家合作开发专业核心技能实训项目,在学生顶岗实习阶段由学校和实习单位以技能竞赛的形式开展考核。

4 结语

司法警官职业院校是小规模院校,小专业占比较高。小专业需要借助专业群的力量发展自己,有效做法是组建专业群,采用“平台+模块”课程结构模式,实现群内课程和师资共建共享,尤其是部分专业核心课程之间互相融合。另外,还要充分发挥小专业师生比高的优势,深入推行双导师制,在校内学习阶段,由学校教师通过组建若干学科小组、研究小组进行研究生式的培养,并聘请行业专家参与指导;在校外实习阶段,由行业师傅“一对一”负责学生实习指导和专项技能训练,培养适应行业发展、社会所需的高素质技能型人才。