明代大运河沿线湖田开发政策的演变

摘 要:明代大运河沿线湖田开发政策与黄运关系的演变密切相关。在刘大夏筑太行堤切断黄河水补给后,大运河水源大减,沿运湖泊蓄水济运功能日益凸显,湖田开发政策逐渐收紧。在湖田开发问题上,中央朝廷与地方官府间展开博弈,致使明代中后期湖田开发政策呈现松严不定的摇摆特征。

关键词:明代大运河;水柜;湖田开发

作为人工开凿的运输航道,充足的水源補给是大运河畅通无阻的核心要素之一。为确保运道畅通,明清两朝多利用沿运湖泊蓄水济运。随着水文形势演变,这些湖泊逐渐产生面积可观的肥沃湖田,成为各方势力觊觎的对象。蔡泰彬[1]、凌滟[2]等学者对明代湖田开发的某些侧面做了梳理,但有关明代湖田开发政策与黄运关系演变等方面的整体研究还较为薄弱,故本文将从此角度入手,作一梳理分析。

一、 明前期的放任政策

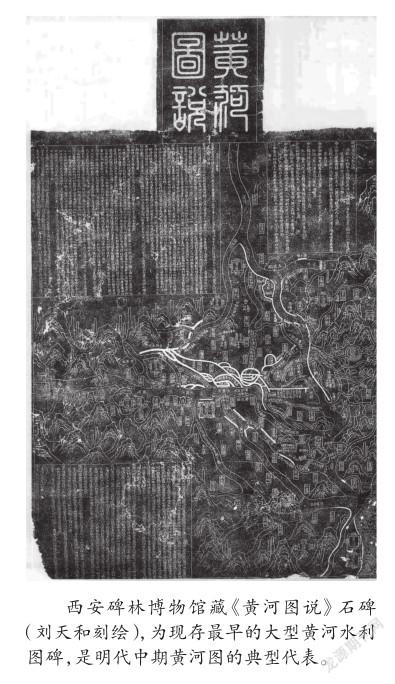

明前期,黄河等自然河流是大运河重要的补给水源。明洪武年间,明廷并未大规模整治黄河,导致黄河多次决口危及运道。洪武二十四年(1391),黄河于原武黑洋山(今河南原阳西北)决口,致使会通河全部淤塞。永乐九年(1411),工部尚书宋礼重开会通河时以黄河水补给运道,并派金纯等人兴民夫十万挑浚黄河金龙口、贾鲁故道等河段,引黄河水于鱼台塌场口入运河济运。由于有充足的水源补给,明前期大运河缺水问题尚不突出。“借黄济运”是明前期处理黄运关系的主要指导思想。此举在为运河带来充足水源的同时,也存在黄河决溢危及运道的隐患。据统计,洪武至弘治(1368—1505)年间,黄河决溢年份多达59年。[3]

为防止黄河北决危及运道,弘治八年(1495)刘大夏于黄河北岸修筑数百里长的太行堤。修堤前,大运河山东段乏水时,主要采取引黄河水北流入运道灌注济运,湖泊济运作用尚不突出。修堤后,太行堤隔断了黄河北流接济运道的途径,湖泊蓄水济运的作用开始凸显。刘大夏等大臣开始整治豪强侵占湖田问题,并重申弘治二年(1489)制定的严禁侵占湖田的法律:“凡故决山东南旺湖、沛县昭阳湖堤岸及阻绝山东泰山等处泉源者,为首之人并遣从军;军人犯者,徙于边卫。”[4]此后,明廷日益重视沿运湖泊的蓄水济运功能,不断派大臣去清理被百姓私自占垦的湖田。弘治十三年(1500),通政使韩鼎勘定安山湖四界时,发现该湖“四围多侵占”。[5]对于明前期百姓私占湖田的现象,总理河道都御史王廷形象地描述道:“国初,运河之旁,原有积水之湖,谓之水柜。盖河水干涸,则放水入河;河水泛溢,则泄水入湖。后来,湖堤渐废,湖地渐高,临居百姓遂从而占种之,父子相传为业,民固不知其为官地,有司摊派税粮,虽官亦将以民地视之。”[6]百姓占垦湖田后,地方官摊派税粮,从而将这些垦殖的湖田合法化。明前期地方政府对百姓垦殖湖田持默许态度,并从中征税,成为开拓地方财源的一种途径。

正德三年(1508)至嘉靖十二年(1533)间,黄运关系发生了一些变化,黄河正流东北行于沛县飞云桥,至鱼台谷亭一带入运。这一时期,会通河南段运道及徐州二洪运道无缺水之虞,弘治朝以来对水柜的整治力度有所松弛。明前期大运河山东段尚以泉水为重,直到正德年间,人们依旧认为山东诸泉乃运河命脉,沿运湖泊仅用于蓄水防洪。[7]嘉靖六年(1527)十一月,光禄少卿黄绾上奏指出:“或谓黄河虽为丰、沛、徐、淮患,亦为漕河之助。殊不知漕河之源皆发于山东,不必资于黄河。夫南旺、马场、樊村、安山诸湖,本山东诸泉钟聚于此,然后分为漕河。今为漕者,惟知浚泉源为急,而不知南旺、马肠诸湖,积沙淤塞,堤岸颓废,蓄水不多之为害也。若能疏浚南旺诸湖,修缉堤岸,更引它泉别流者,而总蓄之漕河,不患其竭矣。”[8]

明代前期,黄河流经江苏沛县,浊流灌注昭阳湖,“淤密湖形”,整个湖泊“高下俱堪耕种”,百姓占垦,以为恒业。正德三年(1508),由于豪右占垦湖田,以及湖堤年久倾颓,地方官府召民垦殖,办纳籽粒。[9]嘉靖七年(1528),明廷逐渐承认百姓占田的合法性,其中江苏沛县昭阳湖坐派湖田718顷37亩余,358户,每年亩收租银1分,共银718两3钱余,悉数用于运河闸座修理。[10]

二、 明中期的摇摆政策

嘉靖初年,黄河河道南徙,江苏境内徐州、吕梁二洪乏水浅涩,漕运梗阻。嘉靖十三年(1534),总河刘天和奉旨巡视运河,至济宁不久,就遇运河水涸,漕船浅阻,勘察发现南旺湖湖堤尽皆颓废。刘天和督率河夫,修筑南旺湖堤51里余,修浚运河临湖堤60里,修复减水闸座等设施,以恢复南旺三湖的蓄水济运功能。[11]

嘉靖二十年(1541),“漕河涸竭”。[12]运河缺水问题愈益严重,朝廷不断派出大臣查办解决。当年八月,兵部侍郎王以旗奉命勘察沿运湖泊、泉源等水源补给情况。他以此前图牒规定的湖界为准,重新划定沿运诸湖疆界,惩治随意圈占湖田的不法豪强。划定湖界后,王以旗疏浚泉源以扩充湖泊水源。他对南旺西湖治理用力最多,于西湖环筑堤岸15600余丈,环堤开凿水渠,湖内纵横20余道小水渠,使各湖联络相通,引水流入运河。[13]王以旗通过筑堤、植柳的方式,划定官产和民产的界限,遏制了民间继续圈占湖田的倾向。

然而,王以旗此举矫枉过正,湖界外的余田也被封禁并严禁耕种,导致数目可观的闲置肥田被抛荒。江苏沛县昭阳湖田718顷37亩余,被归复为水柜的湖田面积218顷44亩余,界外499顷92亩余的肥田以及山东滕县的湖田72顷36亩余俱被封禁,严禁耕种。针对湖界外田地大量闲置的问题,不少朝臣颇觉可惜。嘉靖三十二年(1553)七月,刑部右侍郎郑晓上奏建议,将昭阳湖界外闲田由早年失业的百姓承种,每亩征租银3分,每年可得银1700余两,存贮河道公用。通过开发闲置湖田,既可为国家增加财源,又可接济穷困百姓,官民两便,一举两得。[14]

朝廷派兵备副使刘天授等人勘察昭阳、南旺、安山等湖的湖田开发情况,发现马场、安山、南旺等湖恢复水柜蓄水济运的功能后,湖面高运河六七尺,仍可接济运道。这些湖泊内外高阜地可给百姓佃种。然而,他们担心一旦允许百姓垦殖这些高阜地,地方豪强将渐次侵占低洼地亩,甚至盗决堤防。与其他湖泊不同,鲁苏交界的昭阳湖自黄河冲坏飞云桥后,淤成平地,已丧失济运功能。因此,刘天授等人建议将昭阳湖的闲置田地(含滕县地72顷36亩余,沛县地499顷92亩余)召民垦种,每亩征银3分。郑晓强调,沿湖失业游民,“千百为群,剽掠官运船只,几酿大患”,如不妥善安置,“其揭竿负戈,去而为盗者,又不知有几矣”。他建议将昭阳湖界外湖田由百姓垦种,于国家、百姓均有裨益。最终,朝廷决定自嘉靖三十四年(1555)起,将昭阳湖界外余田,每亩征租银3分存贮国库,以作河道修缮之费。在湖田分配上,“每户以五十亩为则,不得多给,以启豪强觊觎之端,给帖执照”。如日后昭阳湖可接济漕渠,这些湖田仍旧退出还官。马场、南旺、安山三湖仍蓄水济运,界外闲置湖田不准放开召垦,如有豪民盗决侵种,仍按律例惩办。[15]

在昭阳湖的界外湖田准许召佃后数年,“边饷缺乏”,安山、南旺二湖湖田召佃征租被提上日程。山东布、按二司派公正老人、书手等对二湖逐一丈量,“置簿登某湖该地若干顷亩”,并造册画图呈报总理河道等官查阅。到嘉靖后期,安山湖湖堤损毁缺口达55处,长394丈;南旺湖湖堤损毁缺口20处,长75丈8尺。安山湖无水高阜地385顷12亩,南旺西湖高阜地58顷21亩余。分守东兖道右参政王应钟、管河副使谢彬以及东平、邹县、单县等地方官员建议将闲置土地“听民佃种”,并提出召佃耕种湖田的详细方案。[16]

嘉靖三十六年(1557),总河王廷巡视南旺、安山等水柜蓄水情况,督促属官补修损毁湖堤,将盗种盗决的为首人犯拿获按例究办。此时,沿运泉源及汶水等补给水源已无法满足济运行漕的要求,水柜蓄水济运的重要性日益显著。王廷指出,因百姓垦种湖田严重,四大水柜已无法正常蓄水济运,直接影响漕运的正常运行。[17]当时,各湖无水高阜土地达443顷之多,有人提议召百姓佃种。王廷反对此议:“若再奉例召令佃种办子粒,则将一家开报,数名占种,不计顷亩,遇水发入湖,恐伤禾稼,必尽决堤防……”[18]他详述反对湖田佃种招租的理由:

第一,逃避各种粮差是百姓垦种湖田的直接动因。邹县、滕县、东平等州县无人垦种的抛荒地,“不知几千百万顷”。[19]百姓为何不占这些抛荒地,反而抢种湖田?推其缘故,占垦抛荒地需承担纳粮、养马等杂差,负担沉重,而占垦湖田只需纳子粒银,负担更轻。

第二,湖田垦租影响漕运大计。若将湖田高阜地悉数召垦,每亩按银5分计算,获湖租银2200余两。这笔收益与国家漕运大计相较,不值一提,“每年河漕转输四百万石之外,输将京师者,又不知几千百万焉,则其利孰多孰寡?”[20]

第三,水柜之设不但利于漕运,于百姓生计也有裨益。泰山以西地区地势渐洼,夏秋汛发,洪水奔注。宋末,嘉祥、巨野、曹州、寿张之间形成巨浸,宋江据之,有梁山泊之乱。东平距旧梁山泊不远,夏秋汛期洪水入安山湖,湖外为纳粮民田,两不相害。若安山湖湖堤废坏,洪水满衍,嘉祥、巨野、曹州、濮州、寿张之间,“又成巨浸矣”。[21]

总的说来,王廷认为,召垦湖田,“若湖废河干,漕运不通,其所关系尤重且大,又不可不深虑也”。[22]

然而,为开拓财源,地方官员却多主张适当放开对水柜高阜地开发的限制,兖州府通判陳嘉道的提议具有一定代表性。隆庆六年(1572),陈嘉道上奏,安山湖无水高阜地达770顷90亩,可召民佃种,每亩纳银4分。可蓄水济运的洼下地416顷26亩,可挑浚深阔。他建议将佃种高阜地的佃户设为湖夫,并提出一套详细方案——佃种湖田百亩,派夫2名;每10顷湖田,设1小甲,百顷设1总甲;设管湖老人2名,并统辖于管河官,管湖老人于农闲时催湖夫分工挑浚,确保水柜蓄水。他还主张新设闸座,合理调节湖泊水量。他强调要强化安山湖湖界,安山湖湖堤最初周围百里,现今仅余83里,应委官与东平知州于湖堤外,踏丈湖地,恢复该湖百里旧制,设立界石,另刻碑文,栽植界柳;再于府、州衙署刻碑,垂之永久。[23]

与大多数中央朝臣不同,地方官员大多认为,招民佃种高阜湖田乃“河得湖以济运,民得湖以养生”双赢之选。在这一轮博弈中,地方官员最终占了上风,其中兖州府东平、汶上等州县1010户下层百姓认租湖田达124顷72亩余。[24]

三、 晚明时期湖界的强化

万历初年,地方官普遍放开占垦湖田的限制,“召人垦种,征租取息”,并承认百姓垦殖湖田的合法性。此举直接危及水柜蓄水,“诸湖之地,半为禾黍之场,甚至奸民壅水自利,私塞斗门”。[25]

隆庆末年,明廷调整湖田占垦政策,允许百姓垦殖湖田,加快了湖田开发进程。万历六年(1578),地方官府清丈安山湖湖田。此时的安山湖水源大减,地势卑洼适宜水柜的面积416顷余,而高阜地已开发湖田77顷余。清丈后,地方官建议于安山湖高下相接处,修筑束湖小堤,将此湖划为两个区域——堤内为水柜可蓄水济运;堤外可开发湖田,听百姓租佃以征收税粮。同时,修筑安山湖土堤4320丈,于似蛇沟、八里湾建二闸以蓄泄湖水。[26]

万历十六年(1588)四月,工科都给事中常居敬巡视南旺、蜀山等水柜蓄水及湖田占垦情况,并提出整治水柜的详细方案。常居敬指出,各湖被占种麦田,理应追夺,但考虑年荒民贫,承种已久,待百姓收获熟麦后,退还归湖。工竣,于各湖口立石,注明各湖界址、斗门,以杜绝侵占。[27]

至明后期,随着补给水源的减少,安山湖可蓄水济运的面积由100里降至38里。此湖形如盆碟,高下并不悬殊,蓄水无堤岸约束,东南风急则流至西北干燥地带,西北风急则流至东南干燥地带,尚未济运就已消耗过半。常居敬建议:要严格防护安山湖仅剩的38里水柜,并筑一高堤,堤外允许百姓佃种收租,堤内挑深蓄水;安山湖筑堤后,树立石碑,建立文册,严申盗决湖堤的禁例,制定官员巡视制度,“水柜之良规,庶几可复矣”。[28]

总河潘季驯赞同常居敬的提议,加紧修砌闸坝、斗门等工程。[29]然而,在修复湖堤过程中出现新的困难。万历十七年(1589),常居敬巡视河漕时,正值天旱,“湖身龟裂”,百姓占种湖田面积很广。于是,他提出加紧修筑湖堤,限制百姓侵占。次年,潘季驯派属官修筑湖堤时,“天雨频仍,湖水盈溢”,不但湖田难以耕种,就连农田也到处汪洋,修堤难度很大。潘季驯调整策略,不再强修湖堤,改为利用兵部侍郎王以旗此前修筑土堤的残损堤根,将堤身加高加厚,堤内为湖,堤外为地,不便筑堤处,密栽水柳为界。[30]

潘季驯主持的湖堤修筑进展顺利,官修马场、马踏、蜀山、南旺、安山五湖土堤32551丈3尺,修通济闸、永通闸、似蛇沟闸等4座,建坎河口、何家口、冯家口、五里铺等滚水石坝4座,安居、五里营、十里铺等斗门11座,修石坝4座,栽植护堤卧柳16150株,封界高柳6071株。[31]

总体来看,明后期,朝廷对湖田开发持异常谨慎的态度。常居敬曾警告道:“湖地肥沃,奸民之窥伺已久,安山一湖既有听民开垦之令,势将竞起告佃。若轻给耕种,必且废为平陆,一遇旱潦,缓急无恃,所关不小,非安山湖无碍运河者比。”[32]

强化湖界是阻止百姓私占湖田的主要方式。潘季驯认为,百姓侵占湖田“因旧堤浸废,界址不明,民乘干旱越界私种,尽为禾黍之场”。他上任总河后首先修缮沿运水柜湖堤。他要求管河官在冬春巡视水柜,责令守护人役投递甘结,强化对基层人员管控。[33]万历年间,经常居敬、潘季驯等大臣整顿,民间侵占湖田的现象很大程度上得到遏制。泰昌元年(1620),大臣王佐甚至建议将“水柜之废兴”作为河官升迁考核的标准。[34]

随着政局的动荡,明末湖田侵占问题更加突出。天启年间,应天巡抚毛一鹭上奏指出,地方官府贪图湖田租税,放任豪猾之徒“与水争土,与漕争利,潴蓄之处竟作耕艺之场”,建议朝廷委派官员,负以事权,破格优迁,专事清理湖田。[35]崇祯十四年(1641),总督河道张国维上疏建议恢复安山湖的水柜功能,却未见施行。[36]明末战乱不断,百姓占垦湖田已势不可当。

四、 结语

在黄运关系处理上,明朝先后实行了“借黄济运”“遏黄保运”“避黄济运”和“黄运分立”的治河思路,湖田开发政策由放任转向收紧。总理河道至明正德年间(1506—1521)成为常设官职。[37]这之后,明廷强化了对大运河治理的掌控力度。总理河道等朝臣从国家漕运大计立场出发,对湖田开发持保守甚或反对的态度。而地方官则从开拓财源,解决民生问题的立场出发,多主张合理开发湖田。两种观点针锋相对,使明中后期湖田开发政策在松严之间摇摆不定,也给大运河沿线豪强侵占湖田提供了可乘之机。

通过大运河沿线湖田开发政策演变,可以看出:明代大运河沿线各湖泊的职能作用尚未完全成型,大运河的整治与管理尚处于不断探索的阶段。

*本文系国家社科基金项目“清代黄运地区河工经费研究”(项目编号:19CZS028)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]蔡泰彬:《明代漕河之整治與管理》,台湾商务印书馆1992年版。

[2][7]凌滟:《从湖泊到水柜:南旺湖的变迁历程》,《史林》2018年第6期,第69-78+215页。

[3]王玉朋:《清代山东运河河工经费研究》,中国社会科学出版社2021年版,第45页。

[4](明)王宠:《东泉志》,《天津图书馆孤本秘籍丛刊》第7册,全国图书馆文献缩微复制中心1999年影印版,第783页。

[5][11](明)刘天和著,卢勇校注:《问水集》,南京大学出版社2016年版,第39、116页。

[6][16][24](明)杨宏、谢纯:《漕运通志》,中国水利史典编委会编:《中国水利史典·运河卷二》,中国水利水电出版社2015年版,第134、134、135页。

[8](明)黄训编:《名臣经济录》,《景印文渊阁四库全书》史部第444册,台湾商务印书馆1986年影印版,第432页。

[9][33](清)阎廷谟:《北河续纪》,中国水利史典编委会编:《中国水利史典·运河卷一》,中国水利水电出版社2015年版,第462、466-467页。

[10][12][14][15](明)郑晓:《郑端简公奏议》,《续修四库全书》史部第476册,上海古籍出版社1996年影印版,第621、622、621、706页。

[13][32](清)叶方恒:《山东全河备考》,《四库全书存目丛书》史部第224册,齐鲁书社1996年影印版,第405、407页。

[17][18][19][20][21][22](明)谢肇淛:《北河纪》,中国水利史典编委会编:《中国水利史典·运河卷一》,中国水利水电出版社2015年版,第321、321、322、322、322、322页。

[23](明)朱泰等:《万历兖州府志》,《天一阁藏明代方志选续编》第54册,上海书店1990年影印版,第386页。

[25][27][28][29][30][31](明)付庆芬整理:《潘季驯集·河防一览》,浙江古籍出版社2018年版,第563、564、606、421、422、432页。

[26](清)张鹏翮:《治河全书》,《续修四库全书》史部第847册,上海古籍出版社1996年影印版,第403页。

[34](清)左宜似等:《光绪东平州志》,《中国地方志集成》山东府县志辑第70册,凤凰出版社2004年影印版,第103页。

[35](清)刘从龙等:《康熙遂安县志》,康熙二十二年刻本,第61页。

[36](明)张国维:《忠敏公集》,四库未收书辑刊编纂委员会编:《四库未收书辑刊》六辑第29册,北京出版社1997年影印版,第621页。

[37]张艳芳:《明代总理河道考》,《齐鲁学刊》2008年第3期,第65页。