文章病院:近代写作教育史上的文病诊治思潮

侯 倩 李成晴

在中国近代写作教育史上,“文章病院”理念被应用于国文写作的教学与研究中。罗常培执教西南联合大学(以下简称西南联大)师范学院,在写作教学方面,他曾“发愤做两件事”[1]:

第一,在教授领导指示之下分头笺注拟选的教材,作为集团预备功课;第二,统计历年大学新生入学国文试卷和中学国文课卷里的错误,依照夏丏尊《文章病院》、朱自清《文病类例》的办法加以整理,作为将来对症下药的方案。这两件事在西南联大师范学院,已由彭仲铎、张清常、余冠英、李广田诸君督促进行了。

出于对国文教育的重视,西南联大师范学院国文系于1940年创办《国文月刊》,并在《发刊辞》中述及办刊的宗旨和主要内容。《发刊辞》在做版面栏目说明时又一次指出对“文章病院”理念的借鉴:“四是写作谬误示例,专指摘学生作文内的误字谬句,略同以前别的杂志上有过的文章病院一栏。”[2]此后,朱自清在《国文月刊》上连载《文病类例》,以文病诊治的模式,对当时大学一年级学生的文病进行了条分缕析,并认为当时的文艺青年对文章“犯了一个共同的错儿——就是那‘不好不要紧’的态度”[3]。无独有偶,在同一时期,郭绍虞主持沦陷区的燕京大学国文系,也“找了几个已经毕业的学生办了一个文章病院,从学生的创作里找出语法中容易搞错的词语加以整理归纳”[4]。西南联大与燕京大学,一者“漂泊西南天地间”[5]1499,一者“支离东北风尘际”[5]1499,两校的国文系却不约而同地将“文章病院”的理念应用到国文写作教学与研究的实践之中,其背后似乎有共同的写作教育思潮在起作用。那么,什么是文章病院?这一理念又有怎样的观念史(history of ideas)背景?当下的大学写作教育从中又可以借鉴什么?

一、“文章病院”范式的确立

(一)叶圣陶的“文章病院”专栏

1932年2月,开明书店出版的《中学生》杂志于第22期开辟了“文章病院”专栏,由叶圣陶负责,夏丏尊、章锡琛也参与其事。第一辑的三篇“病号”,并非大、中院校青年学生的作品,而是当时传阅颇广的名篇,分别是《辞源续编说例》《中国国民党第四届第一次中央执行委员会全体会议宣言》《江苏省立中等学校劝告全省中等学校学生复课书》。在随后几辑中,“文章病院”又收治了史量才《今后〈申报〉努力的工作——纪念本报六十周年》以及《东方杂志》的《禁运军火》。可见,在肇创初期,“文章病院”专栏都是专拣硬的碰[6],并且碰得有理有据:“把不通的文章加以诊察,指出其不通之处,说明不通的原因在哪里,要怎样写才是通了。”[7]

由于开明书店在当时的出版界有一定的影响力,这一“文章病院”专栏在设立之初便引起各界的关注。据叶圣陶回忆:“商务印书馆事前听到要把《辞源续编说例》列入文章病院的消息,曾托人出面说情,希望不要把《辞源续编说例》列入文章病院,开明书店偏不答应。”[8]实际上,据叶兆言在《开明的文章病院》一文中所道出的内情来看,叶圣陶、夏丏尊和章锡琛之所以创办“文章病院”专栏,其出发点便是要拿当时出版界的龙头老大商务印书馆开刀。章锡琛说[9]:

商务再牛,再厉害,它出的书有问题,就可以狠狠攻击,就可以拿出来说事。……章锡琛的眼睛总盯着商务,对这个“说例”耿耿于怀,说天下竟然会有如此不通的文章,必须送医院去看看。

这里面寓含了挑战权威、确立开明书店自身品牌与信誉的预期。当然,这一预期效果确实是完满实现了,“文章病院”专栏为开明书店赢得了更为广泛的关注,叶圣陶、夏丏尊等人更是因为此一事件提升了知名度,并在当时的读书人,尤其是青年的心目中留下了深刻的印记。例如,郑振铎在悼念夏丏尊的文章中赞许专栏“批评着时人的文章,有发必中”[10];建筑家吴良镛也提到,早年“读过叶圣陶先生的文章病院,印象很深刻:写文章怎样写就不好,怎样才好,为什么?对比鲜明,能够引人深思”[11]。

实际上,“文章病院”的文病诊治理念,早在20世纪20年代时便已经形成。当时,丰子恺卖掉自己白马湖畔的住房,创办立达学园,延聘夏丏尊、唐弢等教授国文,并形成独特教法[12]:

他们还让学生会把所办的习作园地扩大开来,在园地后面设立一所文章病院。好的习作送到园里去展示;有病的送进医院去治疗。

这种教学激励很像清代私塾的贴堂,但文章病院的名目却无疑有很新的时代气息。立达学园和开明书店有共通的血缘,即它们都是立达学会的同道所创办。由此也可发现,开明书店的“文章病院”专栏,实际上是立达学园“文章病院”的延续。据朱光潜自述,他与丰子恺主办立达学园时,在校园刊物《一般》中也“特辟出文章病院,把有语病的文章请进这个‘病院’里加以诊断剖析”[13]。从中可以看出,这一理念在早期多是在立达学会的同道之间进行的教育教学尝试。

另外,在开明书店的“文章病院”专栏之前,茅盾在上海编刊时也设计了一种颇为理想的杂志体例:“每期还登来稿——青年习作一篇,也要有详细的批注修改,从思想到技巧,也要分章分段逐句逐字加以批改,而且把原作和改作同时登载”[14]853。当时,瞿秋白也参加纲目的拟定工作,但是,他并不抱乐观态度,而是说“这是讨骂的生活”[14]853。茅盾对文病的反思一以贯之,他曾在谈写作中的“自己检查自己”[15]481时说,要把自己的弱点和容易犯的毛病“写起一个自己警戒的大纲来”[15]481,这可以看作是对文病的防患未然。茅盾的刊物专栏设计,理念允称超前,并且与后来开明书店“文章病院”的设计有颇为一致的内在理路,可惜最后未能付诸实践。

“文章病院”专栏刊行后,在文化界引起很大反响,但是,由于种种非学术性的因素掣肘,专栏不得不于五年后停办。叶圣陶回忆说[16]121:

文章病院很受读者欢迎。自从停止了以后,常常接到读者来信,要我们继续刊载。更有许多投稿者在稿子后面附着一些话,说登不登倒没有关系,最希望我们能把稿子修改一下。

尽管开明书店的“文章病院”停办,其影响却已无远弗届,并催生了一大批“文章病院”专栏的出现。在20世纪30年代和40年代,这些专栏声应气求,推波助澜,共同形成一股文病诊治的思潮。

(二)“文章病院”栏目的“族群”式涌现

从1932年创设到1937年停刊,叶圣陶主持的“文章病院”专栏已经在文化界、教育界形成深远的范式性影响。表现之一,是各类报刊的继起模仿。据不完全统计,20世纪30年代和40年代,《新青年》《国文杂志》《国语通讯》《新东方杂志》《谷雨文艺月刊》《吾友》等报刊都开设了以“文章病院”为题的专栏,或者刊载过以此为题的探讨文章。当时也有读者给没有实际行动的《光明》杂志写信,建议“设立文章病院一类的地盘”[17]。表现之二,是“文章病院”思潮催生了一批以文病修改为职志的专门著作。其中,最有代表性的一种即是著名语文学家蒋祖怡的专著《文章病院》。该书以积滞、软骨病、服饰病、兴奋病、肥胖病、瘦弱病、残废病、贫血病等喻,说明古今人在错字、成语、文法、虚字及修辞上常出现的弊病,兼含解析与对策[16]30。表现之三,则是开明书店认识到文章病院范式的品牌价值,并顺承这一影响热度,陆续推出几种写作教育类书籍。1934年,开明书店出版由夏丏尊、叶圣陶合著的《文心》。在这本书的第九章,二人特意设计了一篇有关文章病院的情景文。在当时,写作教育特别崇尚精细批改,不过实际上往往劳而少功甚至劳而无功。在《文心》中,夏丏尊、叶圣陶二人研究出文章病院的新的运营模式,那便是把作文修改的权利交还给学生,让学生以自主、合作、探究的方式完成作文的修改并从中得到提升,进而归纳出文章写作常见的文病,如用语不适当、意义的缺略和累赘、意义不连贯、欠照应等等[18]。这个理念与叶圣陶在报刊连载的“文章病院”专栏互为补益。1935年,开明书店又出版《写作的健康与疾病》一书,书中《文病的诊断》部分便择优选录叶圣陶、章锡琛文章病院专栏的病患之文和处方[19]。

“文章病院”理念广泛流布之后,照搬径用这四个字,似乎也会使人产生雷同疲乏之感,于是便有报人或作者改用类似的称谓。上海的《妇女生活》杂志于1939年开辟“文章诊所”专栏,首载原文,后载《诊断书》(也有的刊期作《断语》),所诊篇目大都与女性权利有关,比如《铜梁的妇女》《姊妹们,勇敢地站起来吧》《一群“痛”的欢送声》等[20]。也有刊物将修改文病的专栏称作“文章医院”,《友光通讯》于1947年刊载的《文章医院:“多”和“都”的运用》便是一例。在这篇文章中,作者自署“王医生”,借鉴《文心》体,用小说的笔法记述了主人公娟珍在星期日抽出时间带着文章前往“文章医院”的故事。这次的诊病,王医生重点解析了“多”和“都”区分使用的要点[21]。更有作者推阐发扬,在文病诊治的基础上提出或实践新的设想。比如,在海天书店版《文章病院》的末尾,载有校订者侯寄远的一则跋文,他认为仅仅对文病进行诊治还不够,应该对正常但不出众的文章予以美容。因此,侯氏在跋文中对“文章美容院”进行了畅想[22]230:

我希望再来办一所文章美容馆,使读者得更进一步,研究求美的方法:眼睛不美怎样使他美,鼻子不正怎样使他正,总之是要使去了病象的人,又增加了美的条件。我想人类都是有爱美的心理的,为一切艺术产生的泉源,要浚发这泉源,当从人人必须要写作的文章来开始。

(三)文病诊治方法的总结

开明书店的“文章病院”专栏,究竟开启了怎样的文病诊治方法与流程呢?在叶圣陶等学者“文章病院”做法的启迪下,经过各家报刊、图书的共同努力,逐渐形成相对明晰的“文章病院”架构模式。“文章病院”模式大致依循例文、病情诊断、病院处方等文本板块,也会有专门诊疗“句子病态”的文章[23]。在这里面,以叶圣陶等“文章病院”专栏和蒋祖怡《文章病院》专著最具有范式的代表意义。首先来看叶圣陶主笔的《文章病院·规约》前四条[16]121:

一、本院以维护并促进文章界的公众卫生为宗旨。

二、根据上项宗旨,本院从出现于社会间之病患者中择尤收容,加以诊治。

三、本院只诊治病患者本身——文章,对于产生文章的作者绝不作任何评价,毫无人身攻击等卑劣意味。

四、本院对于病患者详细诊治后,即将诊治方案公布,使公众知道如此如彼是病,即不如此不如彼是健康、是正常。

叶圣陶一再申说“文章病院”只是诊治文章的病状,纯属写作技术层面,可能也是考虑到这类诊治“揭短”,容易引起被诊治文章作者的愤懑与反诘。从“文章病院”专栏的实际做法也可以看出,叶圣陶主张应仅限于指出文章的病痛所在,而不宜越俎代庖,直接上手改文。他说[16]121:

拿来修改的文章是从投稿中随意取出的。修改以尽可能不改动作者原意为标准。打个譬喻说,作者原文是一件粗制的器物,我们把它琢磨,把它雕削或修补,使它成为比较精美完善的器物。我们不把原来的器物毁坏了,自己来另造一件。

在同名专著《文章病院》中,蒋祖怡也表达了类似的观点[22]126:

改作文的将原文一概删去,加上自己底话,这并不是真正的治疗法,犹如将病人弄死,再抬进一个没病的人来替代一样。对于作文的人,根本没有一些益处。所以医治文章,并不比医治人们的疾病更容易,第一,得尽量保持原作者的本意;第二,修改的地方,应该不怕仔细地举出理由来。

叶圣陶、蒋祖怡的论说,基本上总结出“文章病院”文病诊治的方法和界限,即关注技术层面的文法与修辞;写出详明的修改建议与理由,亦即开出点评“处方”,但不大面积涂改。即便有的文病诊治“大夫”更加关注思想条理层面,但是,在开“药方”时也颇有节制,力求落地到可实际操作的技术领域。比如,章东岩的《文病臆论》把矛头对准作者的条理不清,认为其病在思想庞杂,而对治之法则是训练文字组织方法[24];汪馥泉则专撰《文病治疗集》一个系列,认为治疗文病的望闻问切便是“推敲”“咬文嚼字”[25]。提出修改建议与理由的“开处方”原则,在开办“文章病院”的主事群体中广受认可,甚至有的“文章病院”主事者会写篇幅很长的点评,称之为“文病医案”。20世纪40年代,《新青年》也刊发过浙江战时作者协会写读指导会的“文章病院”修改记录,例如,1940年第4卷第1期先载裘锄非《从改善县治中去求抗战最后之胜利》一文的原貌,文后附季思(即王季思)的点评[26],篇幅几乎与裘文相当。

在叶氏、蒋氏的范式之外,实际上还是会有全文通改的“病院”或“诊所”的存在。1947年前后,《国语通讯》开辟“时文病院”专栏[27],对于报刊上的一些新刊文章,进行“诊断+康复”式改定,小到标点符号、用词不当,大到思想混乱、不合逻辑,都在讨论范围之内。“时文病院”的基本体例是先引原文,然后分析,继而给出修改后的例文或例句。再进一步,林林总总的“文章病院”有时不仅仅局限于修改文章,而是会介绍写作经验,解答初学写作者的疑难问题,开展小型文艺批评。各家的探索,无论是创获还是守成,都合力推动了中国近代写作教育史上的文病诊治思潮。

(四)“病式”体系的生成

与医学有时方实践派、经方理论派相类似,“文章病院”类栏目、文章、图书的“族群”式涌现,也分为两派:一派如上节所考论,从实操入手,积累了一定的文病病例与诊治方法;另一派则从学理入手,进行文病体式的理论总结。综观叶圣陶、蒋祖怡、林语堂、金公亮等多家的文章,可以发现,他们实际萃取出两种“病式”体系:一种是归纳四字短语以分类,另一种则是借用疾病名目以分类。

通过四字短语对文病“病式”进行分类,是中国文言写作传统里固有的文本模式。清代学者章学诚曾作《古文十弊》,批评文章末流的浮滥;民国时期,林语堂、金公亮、陈梦家等起而效仿之,辨析文病,作《今文八弊》《文病十式》《论时文四弊》。四篇文章的共同特点便是标举四字短语,以求删繁就简,提纲挈领。金公亮曾自述,他曾与北京大学的罗庸教授作一长谈,二人达成的共识便是“现在学生的文章有几种共通毛病,可以归纳成几个公式”[28]179。金公亮在《教与学》杂志专撰一文曰《文病十式》,对文病进行系统总结;此文后经修改,又发表在《晨光周刊》,随即引发教育人士的模仿。兹就检阅所及,列表呈现各家以四字短语为主体的“病式”体系(见表1)。

表1 近代报刊四字短语类病式表

可见,对于文病的公式性归纳,近代学者、教育家大都概括成四字短语(偶有二、三、五字),或者直接借用现成的成语。这样归纳的优点是整齐直观。有的四字成语类“病式”形象鲜明,且具有一定的抽象性和概括性,易使人读后留有印象。诸家之文,基本上沿用了“病式+阐发”的撰写模式,比如,金公亮批评有“昆仑发源”文病的文章,“其写法大多从头说起”“不肯握住题目,单刀直入”[28]179;有“风筝断线”文病的文章,则“必先说甲,由甲而乙,由乙而丙……譬如放风筝,其线一断,便扶摇直上,不知所往”[28]179。陈梦家则批评当时文坛有一种文章的“空洞无物”,其根源是由于作者觉得说话太真会惹祸,闭口不说又太示弱,于是便说得不重不轻、若有若无,“如此文章,徒费笔墨”[29]。第二种借用疾病名目对文病“病式”进行分类,则饶有谐趣,也是对当时中西医融合的医学进展的融摄。上文提及的蒋祖怡专著《文章病院》,论列了文章的疾病与卫生(概论)、症结(用字)、积滞(用典)、软骨病(词性与文法)、服饰病(标点符号)、兴奋病(修辞)、肥胖病与瘦弱病(修辞)、残废病(结构)、贫血病(内容及辞藻)、总治疗(方案)等专题[22]1-126,既点出病症的特点、原因,也仔细说明当如何诊治、调养。另外,葓葵在《文章病院》一文中,谑而不虐地开列了“文章病院”各个科室的主治专长(见表2)。

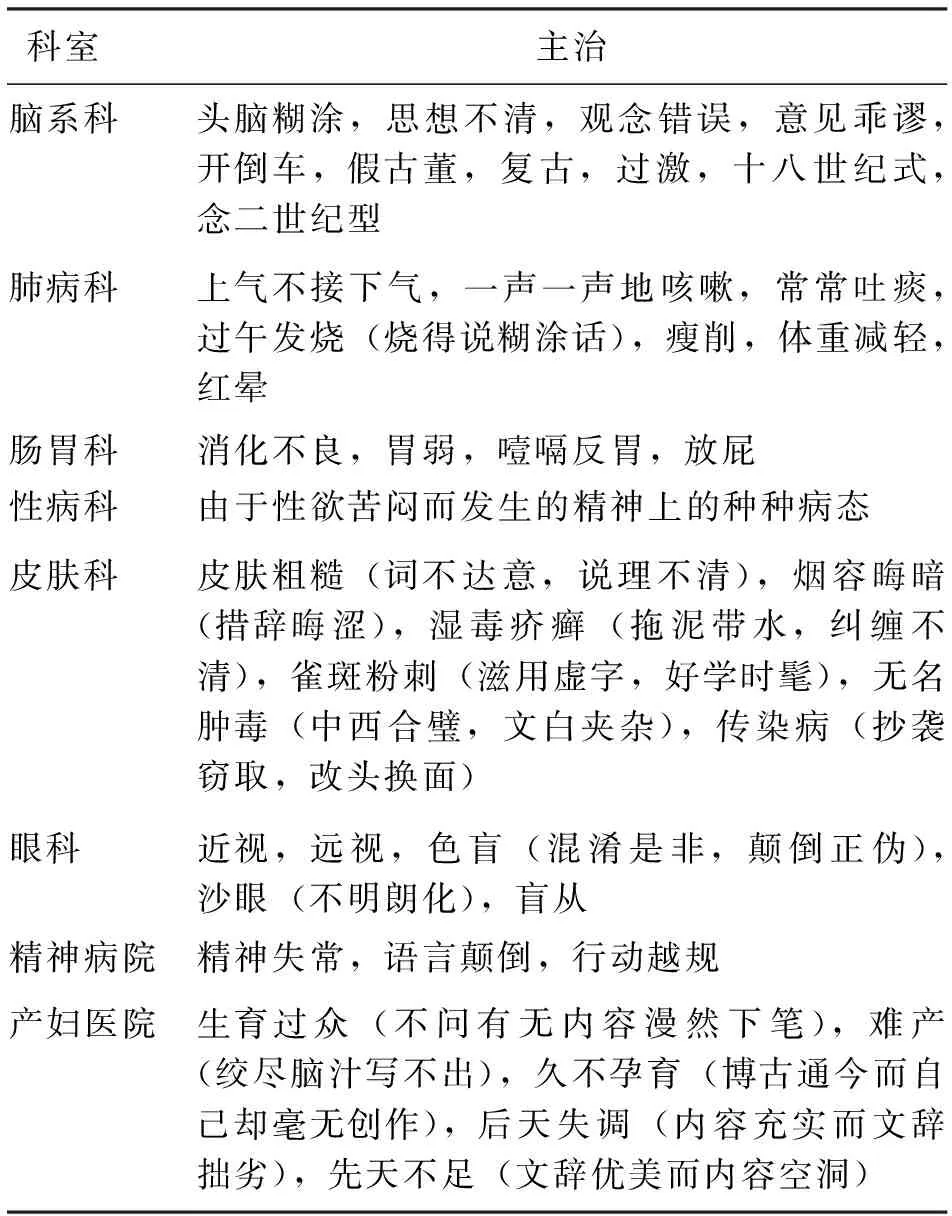

表2 葓葵《文章病院》科室表

平心而论,借用疾病名目对文病进行分类的做法,“借助比拟、象征、借代等手法,将对象的复杂特征化为一种形象、具体、可感的描述、阐释或评价”[30],颇收喜闻乐见之效。不过,这种突出特征化的做法,很容易堕入文字游戏的窠臼之中。仅仅为了应和“病院”的名义,便把主要精力放在“病式”名目的逻辑自洽上,反而忽略了这类文本在写作教育层面的实际操作之功能。就像葓葵《文章病院》一文那样,尽管把一个抽象“文章病院”的科室建设得颇为齐整,但是,可以预见,读者读后很难总结出实质有效的修改经验。正如方家兴在《“文章病院”云云》一文中所批评的那样,有的“文章病院”拉一篇文章来“数说了一阵之后,照例应该开刀上药,然而不,挥手使病人去”[31]。

二、“文章病院”思潮的历史、现实动因

“文章病院”的文病诊治思潮之所以在近代写作教育史上蔚然成风,其背后有深远的历史和现实动因。就一般情况而言,一篇文章完成后,从各个角度审视,总能发现或大或小的病症与疵瘰,并且病句、语病等词汇,早已成为日常习惯用语,于此亦可见以“病”喻文的深入人心。在《谷雨文艺月刊》上,一位笔名澍滨的作者曾援引柴霍甫(今译契诃夫)的名言“作品必须让他躺下来医治”,这成为他设立“文章病院”的理论基石[32],更是为“文病论”找到了西方回声。那么,在近代流播颇广的“文章病院”理念,其背后潜在的动因都有哪些呢?

(一)古典“文病论”渊源

中国近代处在主流书面表达形式从文言向白话演变的阶段,“文章病院”思潮主要聚焦于白话文写作领域,而这一时段的白话文写作教育的理论积累颇为薄弱,故势必要从古典的文言写作理论中汲取营养。具体而言,《周易》所谓“近取诸身,远取诸物”[33],是中国传统的形象化思维方式;以“病”论文,则是中国文艺理论与批评的固有传统,二者又恰恰足以成为白话文文病诊治的镜鉴。曹植的《与杨德祖书》曾说:“世人著述,不能无病。”[34]刘勰的《文心雕龙·指瑕》也说:“古来文才……虑动难圆,鲜无瑕病。”[35]而齐梁永明体有“四声八病”之说,《文镜秘府论》更有“病犯”之篇;延及后世,便在诗文写作领域形成了系统的“文病论”[36]。在传统文章学领域里,尽管未见有“文章病院”的名义,但是,实际上多有诊文摘谬的作品,比较著名的如王若虚的《滹南文辨》、叶燮的《汪文摘谬》、方苞的《古文约选》、纪昀的《史通削繁》等,都是明示学人以作文去病之法。近代亦有林传甲的《易水文源》、郭绍虞的《作文摘谬实例》,更是明确划定类例,对文病有系统的梳理[37]。1941年,郭绍虞编撰的《学文示例》在开明书店出版,其中摘谬部分即选取叶燮批评汪琬文章的《汪文摘谬》以及叶圣陶“文章病院”专栏的两篇病文[38],颇具象征意义地呈现了“文章病院”模式与古典“文病论”内在理路的一致性。

(二)白话文写作教育的启蒙与救弊

中国近代以来的白话文写作教育,肩负着文化启蒙的重任。正如斯坦福大学(Stanford University)的班克斯(Adam Banks)所论,写作能力是“当今社会追求民主正义的核心能力”[39];写作能力的习得,写作教养的熏陶[40],可以消除教育过程中的隐性不平等,而这正是近代中国文化启蒙吁求的题中应有之义。

“文章病院”主要针对白话文而设,其背后也有一重因素,那便是提倡白话文以来,写作教育者对于无论是职业作家还是教师、学生国文水平低下的担忧。当时,有学者在撰文时,对知识界所展现出来的国文程度之不堪用了“江河日下”“文词肤浅”“论卑气弱”等词汇[41],忧思痛切,溢于言表。中国近代的白话文升格运动,被赋予开启民智的启蒙功能。在清末仍旧以文言为文章写作主体的时代,白话文虽未形成威胁,但外来词汇已然导致文病。由于翻译作品的大量涌现,在某种程度上冲击了汉语的既有文法与词汇系统,造成名相纷乱,意指模糊。清末,张之洞有见于外来名词之涌入文章写作之中,直译而使人不解,欧化而不知所云,遂推动学部设立了名词馆。“此馆以能用中国古书之词译西书之严复主其事,拟将新名词悉以经籍中所固有者更定,为一种正名葆粹之工作。”[42]进入民国时期,随着文言、白话消长易位,文言文写作教育的优良经验随着文言文自身被冷落而一同沉寂,但是,刚刚确立主导地位的白话文却还处在榛楛未剪的状态,不但文法、修辞体系有待建构,就连文章好坏的标准也有待形成共识。许多追求新文学写作的作者,在进行白话文写作时放任自流,不加检束,从而造成一代文人写作基本功的普遍降维。

诚如笔名塞翁的教育者在其开设于1941年的专栏——“梦痕尘影”中指出的那样,“文至近日,其病愈多”[43]。许多年轻的作家追求做诗人、小说家、戏剧家,但是,他们习惯了朦胧含糊的表达,“不会写一篇像样的说明文、议论文的,甚至有写封把信也会闹笑话的”[44]833。因此,蒋伯潜很严肃地批评这种忽略基本功的文章风气属于好高骛远,并指出新文学所创作出来的文学作品“有许多是得送进文章病院去治疗的”[44]833。何平林在《中国现阶段文学诸病态》中将当时的文学写作比作萎靡、贫血、歇底斯里的病态的“文学女神”[45]:

她——文学的女神——纵有脂粉的涂抹,华丽的装饰,豪贵的供养,……可是,先天的不足,精力的缺欠,生活的杂乱无章,……使她成为一个东方的林黛玉式的病态的弱女子。

据朱光潜回忆,他当时刚放弃文言文,学写语体文,在研读“文章病院”专栏时,他意识到“语体文也要字斟句酌,于是开始努力养成字斟句酌的习惯”[46]。且不论具体知识、技能的习得,单就这种字斟句酌诊治文病意识的提点与养成,已经是“文章病院”思潮对于白话文写作教育的一层很重要的贡献。

从效果来看,“文章病院”思潮在近代文人的文章学意识中发挥了正向作用,并进入文学批评的话语体系之中。苏雪林曾批评王统照、沈从文所发表的文学作品“烦冗拖沓”:“世上如真有文章病院的话,王统照的文字应该割去二三十斤的脂肪”[47]304,以及“(沈从文)有似老妪谈家常,叨叨絮絮,说了半天,听者尚茫然不知其命意之所在”[47]304。朱生豪在与宋清如通信时,抓出宋清如来信中的一句话“因为我不喜欢听消极的话,允许我以后不把颓丧的话说给我好不好”[48]8,并说“这句句子应当进文章病院”[48]8,颇能见出作为翻译家、新文学家的情侣之间的雅谑,更可见出在当时“文章病院”理念的深入人心。

在大学、中小学国文课的教学由文言文变更为语体文之后,近代白话文写作的粗率文风,也波及进入新式学校的年轻教师、年轻学子,致使学校的白话文写作教育难以达到过硬的质量。在1942年《国文杂志》的发刊词中,叶圣陶重提当时国文教育的一些缺陷,指出很多学生“写下一封通常书信来,须入文章病院”[49]。在师范院校任教的魏讷,也援用“文章病院”之名,归纳了师范生的文病,并且说“师范学生早晚就要作教师的”[50],倘若教错了,自然贻害不浅。甚至是以白话文选篇为主体的新式国文教科书,其篇目的写作水平也难孚人意。有见乎此,时任北京大学教授的邓广铭于1947年在《大公报》发表《我对于国定本教科书的控诉》,尖锐地批评了当时的“部编”国文课本是“一些地道的党八股和抗战八股,似乎是文章病院中的好主顾”[51]。

正是出于对大学、中小学白话文写作教育种种弊病的焦虑,一部分专家学者便以报刊为阵地,采用“文章病院”的诊疗模式,对青年学子的写作进行干预式指导。1937年,《青年界》杂志曾组织教师和文化界人士撰写《青年作文指导特辑》,其中就青年学子的写作通病给出很多对症之药。谷凤田身兼教师与日报副刊编辑的双重身份。他根据自身十余年的阅稿经验,得出结论:“青年学生的作品,什九都免不了这两种疵病——拉杂与晦涩。至若思想的平凡,理论的空洞,结构的松懈,布局的散漫等等,那还是其次焉者。”[52]谷凤田进而分析了青年学生写作产生拉杂和晦涩的原因。他认为,写作拉杂的根源在于材料的缺乏,导致紧凑精炼的神趣被完全破坏,对治之法便是求简,对冗词芜句删削净尽。王一心则专就青年学生写作的“形容词病”进行剖析。“他们喜欢把许多无关紧要的形容词联成一大串,结果,重复或矛盾的形容词常常在同一的句子里出现。”[53]王一心开出的对症药方则是多读胡适之先生一派既有旧学根基又通西文长处的文章。

在白话文地位提升、文言文地位下沉的前十几年里,一方面是白话文经典范式尚未确立,另一方面却是白话文写作的弊病与痼疾渐成气候,大有以僵化、刻板的面孔成为白话“新八股”的姿态。也正是在这样的局势下,“文章病院”思潮起而针砭之、抨击之,在对白话文这种新兴的主流书面表达形式加以救弊的同时,也维护汉语言文学的纯净和自洽,保障国民启蒙重任的落实。也正是在这个意义上,有学者尤其肯定“文章病院”思潮在写作教育史层面的贡献,“使得思想混乱的现代八股,丑态百出”[54]。

(三)近代“病”“药”意象的双重焦虑

探究“文章病院”思潮的现实动因,还应关注近代国人的潜意识中对于“病”“药”意象的双重焦虑。以较能反映大众心理的小说为例,有关疾病与治疗的隐喻在清末以来的言论中已经多有表现。严复在《原强》一文中称:“今之中国,非犹是病夫也,中国者,固病夫也。”[55]国体、国民,皆染病患,而有识之士,无不勉力寻求救药之方。一时间,“病”“药”意象已然成为近代社会话语的常见言说。例如,黄炎培便主张办教育如同治病,知病源才能开好药方,做到对症下药。他认为:“外国考察,读方书也;国内考察,寻病源也。”[56]于是,探寻文病诊治之法,也从这种隐喻和潜意识中生根发芽。更有甚者,有的教育者也由文病联想到中国文化对病的态度。当时的文坛名家郁达夫在文章的末尾“常是注上某月某日于病榻、某月某日于病中、病中作”[57],因此,王沈便认为文化上的以病为雅,也会导致病态文学的孳乳。

另外,为什么会称作是“病院”呢?《吾友》杂志刊载的葓葵《文章病院》一文,道出了当时社会的一种风气。他说:“现在最时髦的事业,就是开医院。举凡牙科医院,花柳医院,儿童医院,妇婴医院,精神医院,传染医院……种种都应有尽有了。”[58]民国时期,各级医院的建立,包括专科医院的布局,都深度地参与中国医疗和社会工作的现代化进程。这种具备现代管理体系的医院建构,与传统的药房、医局、游医具有鲜明的区别,其自身也承载了中国医学由传统走向现代的时代精神。因此,用“病院”将文病修改的模式具象化,也会鞭辟入里,给潜意识中存有治病救亡焦虑的读者以更强烈的刺激。

三、教育迁移:从书报到课堂

随着“文章病院”思潮在社会影响涟漪的放大,这一理念在写作教育系统的内部发生影响迁移:从本来的书报阵营走出,走入作为写作教育一线的课堂;从大中院校的提升性教育沁入儿童的写作教育启蒙。更进一步的是,“文章病院”思潮也渐渐不再局限在写作教育领域的内部,而是产生了泛化的教育影响的迁移,从而逐步融入整体国民的文化心理之中。

“文章病院”思潮的肇兴,依托的平台主要是近代的报刊专栏,然后才衍生出专门著作。不过,这一思潮很快就走出书报,被援引到需求较为迫切的一线教学的课堂,深度参与了大学、中小学课堂的写作教育实践。大学方面,如西南联大和燕京大学的写作教育理念与实践;中学方面,抗战之前,著名的南开中学高中国文课分为四组,即中国古典文学诗词、诸子散文、现代文学和文章病院。前三组可由学生任选其一,“但语文程度和写作能力较差的学生,只能读文章病院加强作文能力”[59]。1939年2月,张清水被聘为翁源县第五区高小校长,他在教学上独辟蹊径,“在各班级中推广普通话,开设文章病院,对学生的每一篇作文逐个讲评,就连一个标点符号的错写都不放过,并张贴于病院专栏上”[60]。在返乡任校长之前,张清水在南京、广州从事文学创作,参与报刊编辑,“春江水暖鸭先知”般地接触到文化界、教育界的最新动向。也正是基于这样的认知条件,他才可能将“文章病院”理念带回在当时还稍显闭塞的翁源。当时较早接受并认可文病诊治理念的教师,很自然地会以“专治国文病和兼理各科奇难杂症的万能医生”[61]自居。比如,一位笔名敬远的中学教师便将自己国文课后批阅作文的经历比作看病:“我这样像医生诊病一般地望闻问切,对症下药,颇觉兴趣盎然,忘其劳苦。”[62]据陈毓罴回忆,当年他很喜欢跟读叶圣陶的“文章病院”专栏,启发颇大,并且其父亲每晚批改作文,陈毓罴“有暇就在一旁观摩”[63],颇有旧日医馆学徒从师的姿态。

在20世纪30年代和40年代,参与文病讨论的,有很多是当时的高等教育界的一线教师,如前文述及的朱自清、罗常培、罗庸等,黎锦熙更是推阐而提出了著名的“改错先于求美”[64]的写作观。文病诊治理念在同期传导到中学,中学国文教师更是在教学一线多有实践。随后,“文章病院”写作教育模式很快就迁移到儿童写作教育启蒙的领域。1934年,刘天和在《小学生》杂志上连载《文章病院》,为儿童写景记事文的大小文病进行诊治。由中共潮普惠揭中心县委主办的《少工园地》,于1939年创刊,也辟有“文章病院”的栏目[65]。而在1935年,仇重则出版了第一部专门面向小学生的文病诊治专书——《小朋友文章病院》。《申报》予以介绍说:“每篇举出一种文章的毛病,用故事体,极有用,也极有趣。”[66]这一撰著模式,显然借鉴了叶圣陶、夏丏尊《文心》第九章“文章病院”情景故事文的思路。随着“文章病院”思潮在教育界的影响日隆,民国时期不少的国文课堂,会在黑板壁报上开辟两个栏目:好的习作贴堂,供同学观摩;有文病的习作则入“文章病院”,让同学取得鉴戒。这其实正是向前文所述立达学园习作园地模式的复归。

反思“文章病院”教育迁移的内在理路,可以总结出,从教育过程来看,一方面,“文章病院”侧重于对施教者加以引导,就如同医学生习得“望闻问切”的诊病工序;另一方面,“文章病院”对写作者施以规范,写作者明确文病的种种类型,便可躬身反省求诸己,“不治已病治未病”[67]。从教育的效果来看,文病诊治其实是培养一种创造性的能力,正如韦斯特(William W.West)所说:所有的写作都包括一种新的表达的起源、发展、形成的过程。即使你所用的是“旧”的思想和第二手材料,你也为它们创造着一种新的而且是唯一的表达方式。[68]而文病诊治恰恰是寻得“唯一的表达方式”的一种实操路径。在当今大学写作课的建设过程中,倡导者也留心借鉴传统写作教育的经验和思考。例如,清华大学在规划写作课时便设置师生一对一面批环节[69]。教师在精心批改文章后,与学生进行面对面、一对一交流,就文章的诸多不足之处进行切磋。这其实也可以看作是“文章病院”精神的当代延续。通过这种深度浸润式的纠错反馈,学生可以当即意识到问题根源并能有针对性地展开修改。

当然,文病诊治式的写作教育,要点在教师指出病因,而不是直接越俎代庖式地给学生通篇改写。语文教育家叶圣陶在《中学语文科课程标准》中有论:“教师给修改不如学生自己修改,学生个人修改不如共同修改。”[70]在实际的教学过程中,笔者也更深刻地体会到这一理路对学生主体能动性不同层级的调动。教师作为写作教育过程的引导者,治病救“文”,最通常的方式是指出文病所在然后学生修改;如果把学生置于互动双方的主导地位,则需要让学生理解文病诊治要点,自己发现自己修改;再就是共同修改,通过写作工作坊的组建,将在同一写作课堂上、相同主题的写作者置于真实生动的文章诊治场景,共同探讨,完成文章的二次修改,这也是目前笔者正在探索实践的方式。

“文章病院”从书报到课堂的教育迁移,也是以人为本的有温度的教育形式的转换。教育学家马里坦(Jacques Maritain)说:“教育如同医学艺术一样,医生对病人的医治有着决定性的影响,但是作用的发生乃是因为医生的用药遵从了生命本身的活动方式。”[71]教师作为教学活动的组织者,在文病诊治中扮演“医生”角色,但是,此种语境下的“医患关系”并不是单向的,我们要遵从教育规律,不仅看到“病”,更需要关注到人,从寻病源到开处方都要以教育者的自觉营造良好的互动空间、寻求丰富多样的遵从生命本身的诊治方式。

四、争议与余响

鲁迅在《〈两地书〉序言》中曾对当时的写作指导类书籍、文章幽了一默:“文辞呢,我们都未曾研究过尺牍精华或书信作法,只是信笔写来,大背文律,活该进文章病院的居多。”[72]其实,在鲁迅的立场,他一直反对文章“作法”“修改”一类的指导,反而很认同中国传统的写作教学“读、做、读、做”,主张多研读大作家的作品。鲁迅说:“凡是已有定评的大作家,他的作品,全部就说明着应该怎样写。”[73]当然,我们也会认识到,鲁迅所主张的浸润、体悟式的文章提升路径,可能会熏陶出像鲁迅那样天资颖悟的大家,却难以在一定的标准线上进行普适性的教育推广。

鲁迅此文还有一点值得关注,即他敏锐地指出了“文章病院”模式主要诊治文章写作在大背文律方面的问题,这是符合实际的。“文章病院”的评点方式,大都“攻其一点,不及其余”[74],关注语句逻辑,而不太留心文章的思想或见解。即以叶圣陶主持的“文章病院”专栏为例,叶氏并非对一篇文章进行全面诊治,而是更加侧重于修辞层面,在风格和技法层面则并未太过措意。夏志清在写给夏济安的信中,曾经指出叶圣陶的“文章病院”专栏仅注意到文法和修辞,而夏济安的《评彭歌的〈落月〉兼论现代小说》则能着重于风格(style)和技巧(technique),并且“清楚地说理举例”“一定可使文学青年们大开眼界,而重择创作的路径”[75]。

除了关注点的偏狭之外,有些邯郸学步的“文章病院”庸医用药。有些“病院”主持者在文病诊治时不太注意言辞与文德,抓住文病,一通奚落,打击了作者对于写作的热情。徐懋庸在汇报《文联一九四二年的工作总结及一九四三年的工作计划》时曾提及,他所编辑的《华北文化》也开设了“文章病院”栏目[76],专门针对来稿进行诊疗,不过由于这个栏目的批评态度刻薄,言辞有欠厚道,作者渐渐不愿来稿,遂造成了投稿稀少、专栏办不下去的窘境。

就写作学的既有经验来看,好文章的标准往往比较模糊,或者至少没有一定之规,但有弊病的文章却具有较高的识别度。从另一视角看,好文章并非在指称哪一种确定的实然,而毋宁在泛指某种理想的应然;而有弊病的文章则可以通过具体可操作的文病诊治流程,研判病式,开出处方,从而使作者尽量往应然的层面去修改。因此,可以说,“文章病院”的工作,在加深对白话文写作规律之研究的同时,也对语法、修辞的研究工作具有开拓性意义。也许正是有鉴于此,许多从民国走过来的老辈学人、教育家,到晚年仍对曾经盛极一时的“文章病院”思潮念念不忘。1980年,美学家朱光潜率先撰文,强调曾经的“文章病院”并不过时,他指出[77]:

现在语文在思想内容和表达方式上的一些老毛病依然存在,而病院和医生却不易找到。如果现在那么多的报刊也多办几所文章病院,少发些公式教条的空论,这对文风和学风都造福不浅。

1982年,学者施蛰存行诸实践,在《新民晚报》开设了一个专栏“语文病院”。该专栏占用每期副刊的边角,通过看病、诊断、开处方的方式,对一些写作弊病进行了切实肯綮的针砭。在开业词中,施蛰存便提及了“语文病院”是受五十年前叶圣陶“文章病院”的直接影响[78]。直到2001年,学者吴小如仍申此义[79]:

我常翻阅各种有关语文知识和写作训练的报刊,感到文章病院实有建立(或重新建立)的必要。不仅对疑难大症要进行手术,即使是一字一句的小病小恙也应当及时治疗。

在写作教育方兴未艾的当下,这一绵亘了八十余年的“文病诊治”思潮,实际仍拥有源头活水般的启示意义。□