科普新形态与科普期刊短视频传播的转型路径探究

席志武 李姗姗 沈鲁

【摘要】随着融媒体时代的到来及短视频平台在知识传播中的广泛应用,我国科学传播的整体格局呈现一种全新形态。作为科学传播的一个重要主体,科普期刊积极利用短视频在知识生产与传播上的优势,推动科普业态发展,并呈现平台化、可视化、移动化、社交化等特征。文章聚焦于传统科普期刊与短视频平台的融合发展趋势,对科普期刊的短视频传播现状做了深入调研,同时立足于“科普新形态”这一变革趋势,探讨科普期刊实现转型升级的发展路径。

【关 键 词】科普新形态;科普期刊;科普短视频;短视频传播

【作者单位】席志武,南昌大学新闻与传播学院;李姗姗,南昌大学新闻与传播学院;沈鲁,南昌大学新闻与传播学院。

【基金项目】国家社会科学基金青年项目(20CXW023)阶段性成果。

【中图分类号】G230.7【文献标识码】A【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2022.09.002

近年来,数字化、网络化与平台化成为社会发展与知识传播的总趋势。随着信息传播技术与移动互联网的广泛应用,我国短视频平台及相关行业进入一个高速发展阶段。这具体体现为几个方面。其一,短视频用户规模不断扩大。据中国互联网络信息中心(CNNIC)第49次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2021年12月,我国网民规模达10.32亿。其中,网络视频用户为9.75亿。其二,短视频行业市场规模持续快速增长。据中国网络视听节目服务协会的数据,2021年我国短视频市场规模为2916.4亿元,预计2022年达3768.2亿元[1]。这同时催生了一套成熟的生产链与价值链。其三,短视频平台广泛渗透人们的日常生活与社会交往,并成为一项重要的“基础设施”。随着平台社会的到来,政务机构、新闻媒体、企事业单位、社会团体及知识博主等纷纷入驻短视频平台,助推我国政治、经济、文化与生活的短视频化发展趋势。在此背景下,短视频化的知识生产与传播,成为信息技术迭代背景下的文化新形态,对我国科學传播的整体格局起到“再造”与“重塑”作用。

本文立足“科普新形态”趋势,对科普期刊与短视频平台的融合发展进行考察,并针对现状与问题,探讨科普期刊短视频传播的转型路径。

一、短视频时代与“科普新形态”的形成

短视频平台的崛起及移动社交应用软件的普及,给知识文化的生产与传播带来巨大发展机遇。以抖音、快手、B站、腾讯视频号、百度好看视频等为代表的视频平台,依托大数据、云计算、5G、区块链等新信息技术的力量,实现了对人们日常生活与社会文化的广泛渗透。在科学传播领域,短视频不仅构成科普的新场景,而且成为“移动时代的常态表达方式”[2]。

1.短视频平台成为科普新场景

短视频平台是当前科学传播一个重要的场景。学者胡正荣立足于信息技术趋势、产品形态和运营模式的变化等,将互联网业态的发展总结为三个阶段,即门户媒体时代、社交媒体时代和智能场景时代[3],并指出,视频消费的趋势是“智能化”与“场景化”。随着媒介融合的加速,短视频社交应用重塑传播生态,促使我们进入一个“场景遍在化”的时代。美国学者罗伯特·斯考伯与谢尔·伊斯雷尔认为,场景是一种与移动互联网技术相关联的综合要素,改变了用户的行为方式与企业的运营方式[4]。概而言之,短视频平台作为科普新场景,由以下因素促成。

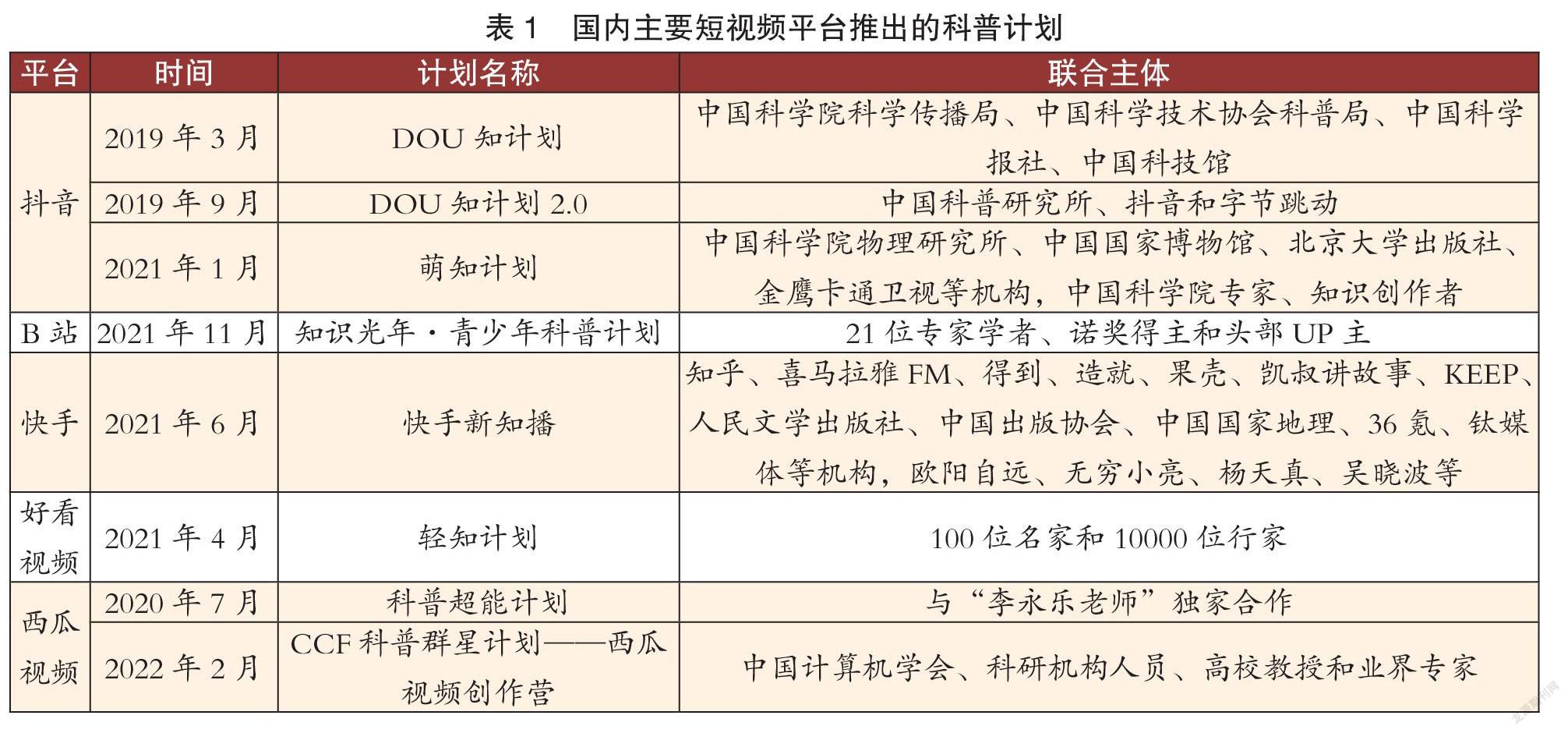

第一,短视频平台对互联网内容生态建设的需要。通过调研,笔者发现,近些年平台方通过政策倾斜、流量支持,以及与科研机构、高校学者、知识博主合作等方式,推出了一系列科普计划(见表1),有效加快了短视频与科学传播的融合趋势。

第二,平台用户对知识获取的精神需求。如今,短视频不仅是内容生产与资讯服务的重要渠道,而且是人们感知世界、获取科学知识以及进行精神文化交流的主要方式。据《2021抖音泛知识内容数据报告》的数据,抖音上的泛知识内容播放量年同比增长74%,占平台总播放量20%。B站CEO陈睿指出,泛知识内容占B站平台总播放量的45%,有超1.13亿用户在B站学习[5]。知识类短视频的蓬勃生长,反映了移动用户对知识的极大需求。2021年,中国青年报社会调查中心指出,有93.3%的受访者喜欢看泛知识类短视频,而“科学科普”是其中最受欢迎的类型之一[6]。通过短视频学习,已成为融媒体时代的新风尚。

第三,知识生产与科学传播的短视频化趋势。其一,可视化是媒介融合背景下信息传播的重要趋势,短视频作为一种传播媒介,借助视听语言和新媒体形式生产与传播内容,利用全息多维等多种技术手段,对科学知识进行图像化、符号化和数据化的视觉呈现,有效打破了知识传播的壁垒。其二,短视频的移动化、即时性、碎片化、社交化等特征,顺应了社交媒体时代人们的生活方式和知识接受方式,拓展了知识学习的空间,满足了用户个性化的知识需求。其三,短视频的知识生产,有效创新了科学传播的语言方式和表达模式,通过生活化、日常化、故事化、趣味化等方式,使科学知识更具“网感”,更有亲和力,这种“年轻态”“接地气”“萌化”的表现形式,极大增强了科学传播效果。

2.“科普新形态”的基本特征

短视频平台在科学传播中的广泛应用,改变了过去以报纸、杂志、广播、电视等为主的静态科普形态,对传统科普的传播机制和实践方式产生了再造作用。笔者姑且称之为“科普新形态”。整体来看,其基本特征表现为以下几个方面。

第一,从传播主体来看。随着新媒介的赋权与传播权力的下沉,科学传播主体呈现去中心化与多元化发展态势。在人人皆为自媒体的时代,科学传播的传统格局面临重大调整。通过调研各大短视频平台可以发现,当前的科普主体不仅有官方科研机构和社会组织,还有民间科学团体、高等院校、互联网企业、科普期刊、科学爱好者、科技界从业人员以及个体营销团队等[7]。这种多元主体共存的局面,是“科普新形态”的一大主要特征。C2B5F9FB-5CFC-4FC1-9CE0-B845D4893D5F

第二,从传播渠道来看。社会的媒介化进程加速了“平台社会”的到来,同时深刻改变了科学传播渠道与格局。短视频平台的低准入门槛,以及开放性、多元性、普适性特征,使得各类科普主体和知识博主,不断通过适应平台技术特点和运行逻辑,深度嵌入拥有海量用户资源和强连接属性的短视频平台,并成为平台科普内容的生产者和提供者,实现与平台之间的深度融合,这促进了“科普平台化”与“科普内容短视频化”。“科普+短视频”“科普+社交”“科普+消费”等“科普+”形态,是当前“科普新形态”的又一主要特征。

第三,从传播方式来看。短视频平台作为连接科学传播主体、科学知识以及社会公众的重要载体,给当前的科普生态带来了一种基础性的重构力量,不仅打破了过去的路径依赖,还助力科普主体和知识博主形成视频化思维与平台化思维。一方面,短视频平台通过数据化、商业化和选择性等平台运行机制,实现了科学知识内容与网络文化生态之间的融合。另一方面,科普期刊传播规律,探索出一种适应于互联网生态的“网言网语”表达形式与传播方式,对科普的文体、语态、形式等形成了重要影响。我们可将之命名为“新科普文体”,这也是“泛科普”“泛知识”背景下产生的重要传播形式。

二、科普期刊在短视频平台的运营现状——基于抖音平台的调研

2016年,习近平总书记在“科技三会”上明确指出,“要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”。如今,短视频在科普工作中发挥着越来越重要的作用。据《知识普惠报告2.0——短视频与知识的传播报告》,抖音知识视频累积播放量已超6.6万亿、点赞量超1462亿、评论超100亿、分享量超83亿[8]。这表明,短视频平台正成为科学普及的主要阵地。

在融媒体技术重构的“科普新形态”格局中,一些科普期刊主体趁势而为,对科普视频化作出了卓有成效的探索。结合抖音平台中科普视频的整体特征,以及抖音平台中部分科普期刊运营的基本数据(见表2),我们做出以下几方面的现状归纳。

第一,科普期刊新媒体传播矩阵的确立。这其中以“无穷小亮的科普日常”、《中国国家地理》杂志社和《博物》杂志最具代表性。《中国国家地理》和《博物》隶属同一机构,二者的新媒体平台运营也呈现融合传播的特点。不仅如此,笔者以“中国国家地理”为检索内容,在抖音平台中还发现“中国国家地理景观”“中国国家地理探索”等官方认证账户的粉丝数量非常可观(“中国国家地理景观”粉丝数为103.4万,“中国国家地理探索”粉丝数为12.7万,数据截至2022年5月10日)。值得一提的是,《中国国家地理》杂志社借力“无穷小亮”(本名张辰亮)这一极具影响力的科普大V,通过立人设的方式开展科普期刊的新媒体运营,使其成为科学传播领域的顶流,与之类似的还有“叫我金主编”等账户,运营效果也较好。

第二,科普期刊短视频运营渠道的创新。科普期刊主要为社会公众提供知识内容服务。在知识付费从线下转移到线上的趋势下,科普期刊主体如何通过运营渠道的创新,实现知识服务、品牌构建、流量转化以及价值增值,是一个亟待解决的现实问题。笔者通过调研发现,一些科普期刊积极适应短视频平台的营销机制,在橱窗、直播带货以及商务合作等方面作出了有效尝试。以“无穷小亮的科普日常”为例,其橱窗展品共计31件,售卖商品不仅包括《给孩子的中国国家地理》(已售2.7万套)、《小亮老师的博物课》(已售2.2万套)和《博物大发现:我的1000位昆虫朋友》(已售1.2万套)等品牌图书,还涵盖了牛奶、电动牙刷以及胸针等多类商品。与此同时,在近90天内,“无穷小亮”直播2次,累计观看人次为73.71万,直播销售额为28.5万元(数据截至2022年5月10日),有效拓宽了传统科普期刊的运营渠道。

第三,科普期刊短视频传播形态的转型。科普期刊实现短视频传播的其中一个驱动因素,是当前社会媒介化与平台化进程的加快,在“科普新形态”的传播格局中,科普期刊的生存与发展受到大量科普自媒体的挑战。在用户大量流失及品牌效应减弱的情况下,科普期刊必须突破路径依赖,创新知识生产与传播的表现形态。通过对表2科普期刊官方账户的调研,笔者提出,短视频传播的形态特征主要体现为以下几个方面。其一,场景化呈现。科普期刊通过还原内容场景,帮助用户理解知识内容。比如,《轻兵器》杂志介绍武器装备时,通过还原武器的射击现场,对武器外形和功能做聚焦式呈现,强化用户对相关知识的理解。其二,碎片化叙事。受时长限制,短视频须在规定时间内完成叙事。目前,大多数科普期刊账户采取了包括文字、图像、视频、讲解及背景音乐等多模态表现方式,形成碎片化内容进行传播。以“草丛日记”为例,它的每一条视频内容都将简明标题置于封面,如“螳螂蜕皮”“大王花金龟”等,呈現物种生命相关的科学知识点。其三,情感性表达。科普期刊根据自身知识领域及面向的读者对象,采取个人化、趣味化和生活化的讲述方式,使得科普知识内容更加生动。比如,“无穷小亮的科普日常”2022年4月29日发布的仓鼠视频,就是从张辰亮和女儿的一段日常对话切入的。

三、科普期刊短视频运营的现存问题

尽管当前我国科普期刊的短视频化发展初有成效,但是通过对抖音平台中科普短视频的全面调研可发现,科普期刊的融媒体发展仍存在一些较为突出的问题,应予以高度重视。

第一,科普期刊入驻短视频平台的比例不高。当前,我国科学传播事业的融媒体发展已成大势,但相对于科普自媒体的高歌猛进,科普期刊入驻短视频平台的比例并不高。笔者利用“新抖”(https://xd.newrank.cn)数据平台,提取了抖音平台中粉丝量排名前500名的科普账户,发现科普期刊账户只有7个。而以中国科普作家协会评选的2020年度50种“中国优秀科普期刊”为例,开通抖音账户且经平台认证的科普期刊账户只有15个,占比为30%。整体上看,抖音平台的科普账户多为自媒体账户,科普期刊的占比很低。

第二,科普期刊短视频账户的传播力分化明显。笔者对科普期刊短视频账户进行比较,发现只有少数账户(如《中国国家地理》《博物》《舰载武器》等)较为成功地实现了融媒体转型,如“无穷小亮的科普日常”成为“科普新形态”中的顶流,拥有2225.85万的粉丝,其发布的视频作品平均点赞量为42.8万,不仅在短视频平台中实现了品牌传播和知识引领,而且极大地拓展了科普期刊的商业价值。相较之下,多数科普期刊短视频账户存在转型理念缺失、转型能力不足、传播效果偏弱、受众量下滑等问题。比如,《科幻世界》的粉丝量为253个,《大众科学》的粉丝量仅有4个,且创立以来未发布任何内容。整体来看,科普期刊在短视频平台中的传播效果呈两极分化局面。C2B5F9FB-5CFC-4FC1-9CE0-B845D4893D5F

第三,多数科普期刊的融媒体转型建设不足。在融媒体语境下,科学传播的短视频化不仅意味着传播渠道的拓展,还意味着传播语态的全新变革。就当前抖音平台中科普期刊的建设状况来看,一些科普期刊对融媒体转型的认知不足,转型思路单一,只是把短视频平台作为一种传播渠道的叠加,以至于存在媒体融合浅、内容生产不足、科普精品匮乏、传播方式老化、传播效果不佳、转型内生动力不足等问题。与此同时,多数期刊在融媒体建设上,因人力、财力或技术能力不足,没有真正推进期刊融媒体建设,致使科普期刊的知识服务不能有效抵达用户,无法满足用户的个性化、差异化需求。

上述问题,意味着在新信息传播技术的推动下,科普业态在主体、内容、结构、形式、服务等方面都面临着重大调整。科普期刊要想在“科普新形态”格局中继续发挥普及科学知识与弘扬科学精神的功能,必须认清新业态,摆脱对传统的路径依赖,从观念与实践层面推进科普期刊的融媒体转型,进一步建立科普期刊与短视频用户之间的有效连接。

四、科普期刊短视频传播的融合创新路径

在“科普新形态”背景下,科普短视频是连接科学传播主体、科学知识与社会公众的重要载体,其通过“通道叠加”与“感官融合”结合的方式,打破了科学传播的壁垒,拓展了科学传播的边界,形成了短视频时代的科学新风尚,有效提升了全民科学文化素养。不过,我们也应注意,由于传播权力下沉、平台审核不严以及制度监管不完善等因素,当前短视频平台中的科普短视频仍存在内容同质化、伪科学泛滥、侵害版权等诸多问题[9]。传统科普期刊作为在大众传媒时代拥有专业影响力、公信力和权威性的科普主体,在“科普新形态”格局中,应顺应信息技术迭代的趋势,进一步发挥科学传播的知识普及和价值引领功能。

1.树立媒介融合的发展理念,加快科普期刊的平台化建设

自2014年“媒体融合发展元年”以来,我国传统媒体全面加快了与新兴媒介技术的融合发展,近些年已取得瞩目成绩。如今,在新闻出版和科技期刊领域,有较为丰富的关于“媒体平台化”和“科技期刊平台化”转型的研究与讨论。相较之下,目前学界和业界对“科普期刊平台化”的讨论较少。面对科学传播主体日益多元的变化格局,科普期刊要继续发挥科学普及与价值引领的功能,需认清当前“科普新形态”的总体态势,顺应科学传播的基本规律,牢固树立融媒体发展理念,加快推进科普期刊的短视频化及平台化建设。

目前,科普期刊的平台化建设,主要采取两种方式。其一,科普期刊通过嵌入短视频平台,成为平台中科学知识的生产者和传播者,借助平台力量实现品牌传播和价值增加。一方面,短视频平台具有移动化、社交化、日常化等特点,以及时效性高、覆盖面广、传播力大、渗透性强等传播优势,这为科普期刊的平台化发展提供了新机遇,有助于科普期刊更好地发挥知识引领作用。另一方面,平台的海量用户与大数据运行机制,可助力科普期刊更加精准地了解用户的科学知识需求,分析用户的知识偏向和阅读习惯,进而为订阅用户提供多样化、个性化、精准化的知识服务,满足用户的精神文化需求。其二,多元主体协同打造科普平台。目前具有代表性的是“科普中国”的创立,它通过整合中国科协、研究机构、新闻媒体、行业部门及用户群体等主体,构建信息化的科普平台,取得了较好的效果。

科普期刊肩负着向公众普及科学知识的职责。在短视频时代,科普期刊应充分适应平台化趋势,转换科普主战场,加快平台内容建设,全面提高知识服务的质量与能力。而当前科普期刊短视频的传播力分化明显,说明我国的科普期刊整体没有形成协同发展的合力机制。推进科普期刊的平台化建设,将有助于借助平台力量实现科普期刊的集群化发展,进而在互联网空间构建出一种开放、多元、协同、融合的科普新形态,全面提升我国科普事业的水平。

2.秉持内容为王的品牌意识,强化科普期刊的知识引领

当下,科学传播与短视频平台的融合呈纵深化发展态势,大量垂直的科普自媒体在科学传播领域抢滩设点,给传统期刊的生存带来挑战。不过,我们也应看到,当前短视频平台中的科普视频因同质化内容、伪科学泛滥、非体系化传播、侵权抄袭、商业化与泛娱乐化等问题,受到一定程度的诟病。

随着科普短视频市场的竞争升级,内容为王仍是科学传播与短视频平台融合的根本要素。就此而言,科普期刊普遍在某一专业知识领域深耕多年,且在科学传播领域展现专业性、科学性和权威性,较之其他自媒体来说,有着天然的优势。因此,科普期刊在顺应短视频技术变革的前提下,应充分认识到自身品牌作为一种无形资产,对于连接科学知识与社会公众的价值与影响,以及建设优质、专业、垂直、權威的科学短视频的功能和意义。科普期刊应深耕专业内容,将科学知识生产进一步精细化、体系化与个性化,开展分众传播与精准传播,切实提升期刊的品牌效应,强化期刊的科学价值引领作用,将期刊打造成平台中科学传播、知识服务与价值引领的优质主体。与此同时,科普期刊的融媒体建设,还能有效打击平台中伪科学、盗版、侵权等乱象,倡导知识生产的科学精神与理性回归,为风清气正的网络空间建设贡献力量。

3.创新科学传播的语态形式,推动科普期刊“破壁入圈”

科普面向的主要对象是非专业领域但对科学知识有一定兴趣的社会大众,因此,科普要兼顾专业性与趣味性、知识性与通俗性。从这一意义上说,科普之难,难在“普”,“如何科普”始终是一个科普期刊面临的核心议题。进入短视频时代,科普期刊要继续提升全民科学素养,要把握好短视频传播的特点与形式,并借助技术手段,创新科学传播的语态形式。

当下,短视频是科学传播的主要载体和渠道,更是科学传播的重要表达形式。与过去以图文信息为主的传播形式相比,短视频更加直观生动、轻松活泼,也更具视觉冲击力。科普期刊的短视频化,是科学普及的题中应有之义。当前,互联网用户对科学知识的需求呈明显的个性化、差异化和定制化发展趋势,科普期刊在秉持用户思维的基础上,一方面,应探索多媒体融合技术、数据分析技术等运用于科普内容制作的具体过程,用新技术演绎科普内容、展示科学环节、讲述科学原理,增强科普视频的艺术性与观赏性;另一方面,应创新叙事手法,改进科普语言和科普文体的表现方式,吸引目标人群,发掘潜在人群,实现精准传播。在短视频平台中,多数头部自媒体正是通过“换种方式”说科学,使专业内容更加鲜活,更有亲和力,让公众入眼入耳入脑入心。事实上,运用年轻化与趣味性的讲述科学的方式,已成为短视频产品年轻态的传播范式创新途径,这是值得科普期刊借鉴学习的地方。C2B5F9FB-5CFC-4FC1-9CE0-B845D4893D5F

融媒体时代,知识生产与传播的短视频化和平台化构建了“科普新形态”的主要内容。尽管当前科学传播主体呈现多元化与去中心化特征,但科普期刊仍然是新业态中无可替代的重要力量。短视频平台内容正处于从“娱乐化”向“知识化”转型的关键时期,科普期刊因专业性、体系化、权威性等特点,有着其他科普自媒体无可比拟的内容优势与品牌优势。与此同时,科普期刊长期以来都是普及科学知识、弘扬科学精神的重要传媒力量,具有鲜明的媒体属性。科普期刊与短视频的融合发展,既顺应了融媒体转型的技术变革趋势,又有效推进了科普期刊的内容属性、服务属性和价值属性的全面融合。

|参考文献|

[1]2022年中国短视频行业市场前景及投资研究预测报告[EB/OL]. (2022-04-19)[2022-05-10].

https://www. askci. com/news/chanye/20220419/114848

1829043_4. shtml.

[2]彭兰. 短视频:视频生产力的“转基因”与再培育[J]. 新闻界,2019(1):34-43.

[3]胡正荣. 智能化:未来媒体的发展方向[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2017(6):1-4.

[4]罗伯特·斯考伯,谢尔·伊斯雷尔. 即将到来的场景时代[M]. 赵乾坤,周宝曜,译. 北京:北京联合出版公司,2014.

[5]全民科普時代,泛知识类短视频真的能学到知识么?[EB/OL]. (2022-04-19)[2022-05-10]. https://m. sohu. com/a/539128454_197694/.

[6]超九成受访者喜欢看泛知识类短视频[EB/OL]. (2021-02-19)[2022-05-10]. http://news. you

th. cn/sh/202102/t20210219_12717335. htm.

[7]席志武,徐有军. 科普期刊的新媒体运营现状与优化路径探讨:以2020年度50种中国优秀科普期刊为例[J]. 编辑学报,2021(4):434-439.

[8]清华短视频知识普惠报告:抖音有助网络社会形成知识风尚[EB/OL]. (2021-11-27)[2022-05-10]. https://baijiahao. baidu. com/s?id=1717588796383677785&wfr=spider&for=pc.

[9]黄楚新. 泛知识类短视频的传播特征及影响探析[J]. 人民论坛,2022(4):92-94.C2B5F9FB-5CFC-4FC1-9CE0-B845D4893D5F