红烛照亮闻一多的美术人生

撰文=刘垚梦

闻一多(1899年-1946年)

“红烛啊!你流一滴泪,灰一分心。灰心流泪你的果,创造光明你的因。红烛啊!莫问收获,但问耕耘。”这是著名爱国主义诗人闻一多的长诗《红烛》中的诗句。作为诗人、学者和民主斗士的闻一多先生,是广为人知的,但他的艺术才能却少有人知。闻一多虽然最终以诗人、学者和近代民族解放与民主运动的献身者而为世人所铭记,但是他的一生也留下了大量的艺术作品,一直游走于文学与美术之间,并将二者紧密相联。艺术伴随闻一多先生的一生,在绘画、设计、书法、刻印、诗歌、戏剧等多个领域游走。艺术如一团不熄的火焰,不仅塑造了闻一多先生伟大的精神品格,它还超越了闻一多先生有限的人生,潜移默化地渗透到他对子女的教育中,特别是三子闻立鹏是闻一多先生艺术主张和人格力量的直接继承者。受父亲影响,从事油画创作和艺术理论研究,他为父亲闻一多绘制肖像,表达了父子两代人血浓于水的深情,以及儿子对父亲的崇敬与怀念。今天,清华大学艺术博物馆以“红烛颂”为题举办闻一多、闻立鹏艺术作品展,固然旨在向世人展现父子二人的艺术才华,但是更希望观众在欣赏他们艺术作品的同时,思考他们的美学价值,感悟他们的精神魅力,从一个新的视角,了解和铭记以闻一多先生为代表的一代学人,为推动中国社会进步,为重塑中华民族高尚精神价值所做出的不懈努力。

“美的封面可以辅助美育。美的封面可以传播美术。”(封面设计)“须合艺术底法义——为条理(order)、配称(proportion)、调和(harmony)等。须与本书内容有连属的或象征的意义。不宜过于繁缛。”

1899 年11 月24 日,闻一多生于湖北省黄冈市浠水县巴河镇闻家铺子,这里位于湖北省东部,川流不息的滚滚长江,越过九省通衙武汉,再穿过苏东坡挥毫“大江东去,浪淘尽”的黄州赤壁,便到了闻一多的故乡浠水。闻一多是家中四子,出生时家人为他取名亦多,族名家骅,字益善,号友三。他的字号都出自儒家经典《论语》《季氏篇》:“益者三友”“友直、友谅、友多闻,益矣”,表达了父母对闻一多寄托了荣光耀祖的厚望。不负众望,聪颖多才的闻一多于1912 年十三岁时,以复试鄂藉第一名的成绩,考入北京清华留美预备学校(今清华大学前身),在清华度过了十年学子生涯。

由于中文成绩独占鳌头,再加之美术特长,初入清华的少年闻一多很快在文学、戏剧和美术等多个领域崭露头角。1913 年11 月清华学校成立课余补习会,闻一多被选为副会长,并编辑会刊《课余一览》。他还参与编写演出反映武昌起义的话剧《革命军》在清华学校演出,并获得全校首届戏剧竞赛第二名。1915 年6 月,16 岁的闻一多展现出了他在绘画领域的超长天分,不仅夺得全年级绘画第一名,他的作品也被送往巴拿马博览会参展。同年11 月,闻一多被校方指任为《清华年报》美术副编辑。1917 年6 月,18 岁的闻一多参与主编的中等科毕业纪念刊《辛酉镜》出版,其中不仅刊有他的自传《闻多》,闻一多还亲自为这本刊物设计了封面。这件刊物也在展览中展出,封面上鲜红的太阳放射着万丈光芒,太阳中心印有篆体“辛酉镜”三字,太阳之下是一只展翅翱翔的雄鹰,寓意辛酉级学生毕业后宏图大展、如日中天。

左上:《辛酉镜》封面封面设计:闻一多北京清华学校辛酉级发行 1917 年6 月

右上:1921年《清华年刊》插画<梦笔生花>闻一多

下图:红烛颂——闻一多、闻立鹏艺术作品展展览现场

闻一多从小对美术就有着浓厚的兴趣,加之清华注重培养学生艺术特长的教学氛围,中等科一至三年级设有图画课,这给予了闻一多发展美术专长的土壤。闻一多在清华跟随美籍美术教师司达尔女士学习绘画。1914 年夏天,闻一多参加司达尔组织的校外写生团,在荷花池畔、圆明园废墟都留下了他的足迹。在级会的布告栏里,常见的花鸟画也多出于闻一多之手。关于绘画,闻一多曾说:“习书画,不据于陈法,意之所至,笔辄随之不稍停。”1919 年9月,在司达尔女士的影响下,闻一多与杨廷宝、吴泽霖、方来等人共同发起清华美术社,组织绘画练习,探讨艺术理论。一年后,美术社会员发展到50 多人,闻一多被推选为书记。1921年春节过后,辛酉级进入毕业前的最后一个学期。除了参与毕业纪念品的设计,闻一多还为《清华年刊》设计了十余张插画。这些插画有表现校园生活的《读书》《演讲》《舞台》,也有表现法律道德的《戒尺》《宪法》,还有给予毕业生美好期盼的《掌舵》《跃龙门》《指日青云》……其中一幅《梦笔生花》最为精彩,画中一个身着长褂的年轻书生,在通明的烛光下倚着书桌睡着了,梦境中妙笔生花,仿若得到了文学的灵感。闻一多绘制的插画深受英国平面设计师比亚兹莱(Aubrey Beardsley 1872-1898)的新艺术运动的影响。他将画面黑白色调的对比、线条与意象共通,以及将空间构成与内在情致相统一,同时将西方的平面设计风格与中国传统艺术结合,画面中的人物形象、桌椅屏风、门楣廊柱无不取自中国古典题材,这体现了以闻一多为代表的民国知识分子勇于将最前卫和具有美感的艺术形式相融合的大胆实践。

上图:红烛颂——闻一多、闻立鹏艺术作品展展览现场

闻一多是清华学校毕业生中第一个留学海外攻读美术专业的学生,这一选择从他卓越的美术天赋来看是顺理成章的。1922 年7 月16 日,23 岁的闻一多从上海乘船前往美国,进入芝加哥美术学院学习美术。第一学期,闻一多以22个优和5 个良+的优异成绩,完成了生物速写、静物素描、雕刻字、艺术概况、透视画法、设计、构图、研究等多门课程。1923 年9 月,闻一多的第一部诗作《红烛》由上海泰东图书局出版,诗集表现了游子思乡的浓烈感情和对祖国的眷恋与热爱。“红烛啊!匠人造了你,原是为烧的。既已烧着,又何苦伤心流泪?哦!我知道了!是残风来侵你的光芒,你烧得不稳时,才着急得流泪!”闻一多在美国留学期间,从未停歇对祖国故土的思念之情:“我想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇——中国的人。”这种情绪在他的诗集《红烛》里有集中的体现,由此奠定了闻一多在中国新诗历史上的地位。

1925 年5 月4 日,赴美留学三年的闻一多提前开启了归国行程,立志研究中国文学。6 月1 日,闻一多终于踏上了朝思暮想的祖国土地,万万没想到的是,迎接他的却是五卅惨案留下的斑斑血迹。出于表达对帝国主义的仇恨,闻一多发表了《醒呀!》《七子之歌》《爱国的心》《我是中国人》《洗衣歌》等爱国诗歌。“我心中的灵火还在燃烧,我的火焰他越烧越燃,我为我的祖国烧得发颤。”这些发烫的字句是闻一多用热血写成的,力图“把激昂的民气变得更加激昂”。随后几年间,闻一多先后任职北京艺术专门学校教授兼教务长,上海国立政治大学教授兼训导长,南京国立第四中山大学外国文学系副教授兼系主任,武汉大学教授兼文学院长,青岛大学教授兼文学院长、中文系主任。直至1932 年8 月,33 岁的闻一多回到了北京,在他的母校清华大学任中文系教授。

下图:《红烛》作者、封面设计:闻一多1923 年9 月初版

上图:闻一多《重安江链子桥》纸本铅笔1938 年3 月24 日

下图:闻一多《重安前十里》纸本铅笔1938 年3 月25 日

“艺术家过于求写实,就顾不到自己的理想,没有理想就失了个性,而个性是艺术的神髓,没有个性就没有艺术。”

“艺术品的灵魂实在便是艺术作者的灵魂。”

“选择是创造艺术程序中最紧要的一层手续,自然的不都是美的,美不是现成的。其实没有选择便没有艺术,因为那样便无以鉴别美丑了。”

“绘画本来是我的原配夫人。海外归来,梭巡两载,发妻背兴,诗升正室,最近又置了一个妙龄的姬人——篆刻是也。”

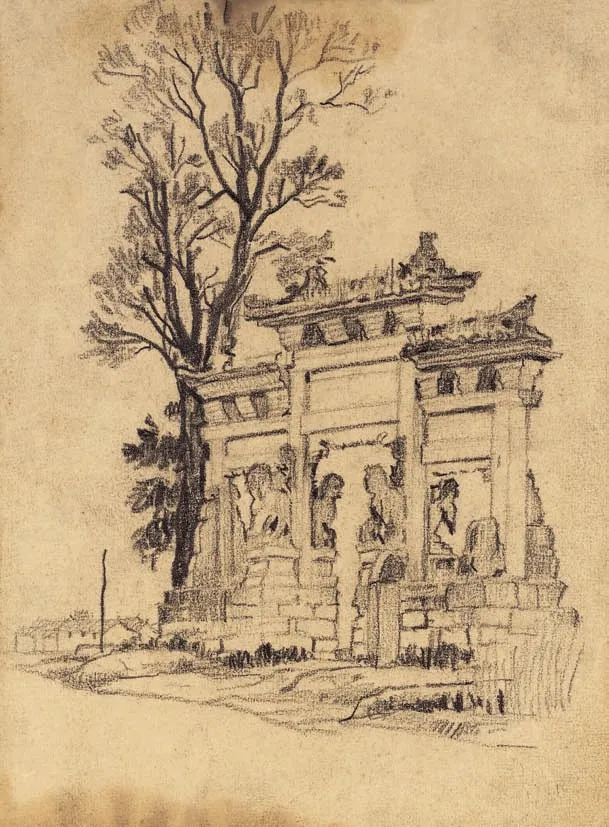

对页上图:闻一多《曲靖北门外牌坊》速写1938 年4 月23 日

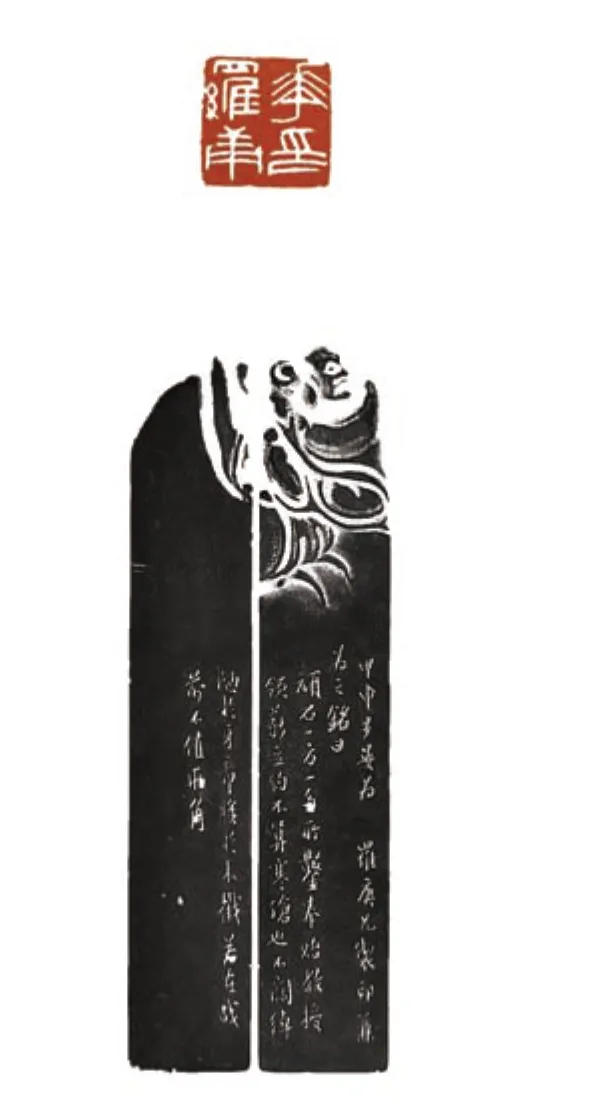

下图:佩弦藏书之鈢(朱自清印)清华大学档案馆藏

1937 年7 月7 日,震惊世界的七七卢沟桥事变爆发后,北京、清华、南开三所大学被迫迁往长沙组成临时大学(简称临大)。10 月,闻一多先抵长沙,随临大文学院移住南岳衡山。11 月18 日,三校学生重新编班,闻一多开设的《诗经》和《楚辞》是文学院选修人数最多的两门课程。1938 年2 月,临大再迁昆明,更名西南联合大学。闻一多参加湘黔滇旅行团步行前往,至4 月28日抵达昆明,历时68 天,全程3300 余华里。途中,他目堵民间疾苦,思想颇有感触,沿途绘风景速写,今存三十六幅,这些画作也全部呈现在本次展览中。其中一幅《曲靖北门外牌坊》,描绘了一座三间四柱的石牌楼,柱子间的石垛上立着数只长毛狮子。牌坊旁立着一颗参天大树,树干粗壮蓬勃向上,枝杈如鳞爪伸向天空。画面线条简洁准确,体现出闻一多扎实的美术功底。高山、田野、村舍、小路、溪水、吊桥、石楼、吊桥……这一系列充满乡土特色的速写画包含了闻一多对祖国广袤土地的热爱之情。

“绘画本来是我的原配夫人。海外归来,梭巡两载,发妻背兴,诗升正室,最近又置了一个妙龄的姬人——篆刻是也。”1943 年,闻一多的盈案书稿丛中又增添了一本自编的印谱,封面左侧标签端正地写着“匡斋印存”四个字,下属“卅二年九月”,这大致就是闻一多挂牌制印的时间。由于学校经费紧张,加之当时物价飞涨,靠薪金度日的知识分子过着贫困拮据的生活。最艰苦的时候,闻一多一个月的薪水难以养活八口之家。治印,不仅可以赚资取润弥补家用,也是艺术创造的过程。闻一多对古文字有着深厚的研究,加之专攻美术,自然能够得心应手地构思印章的线条和布局。他最擅刻钟鼎文,曾为朱自清、华罗庚、冯友兰、吴有训、孙毓棠等名家好友治印。

篆刻是闻一多先生艺术创作的重要方面,目前留存的印章实物或印蜕超过600 枚。早在1927年起,他已迷恋篆刻,是年写给好友饶孟侃的信中,他将篆刻比作自己“妙龄的姬人”,从信中所附5 枚印蜕,可知他当时的篆刻已有相当功力。

在国立西南联合大学时期,因物价暴涨,货币贬值,闻先生一家的生活陷入困境,“书籍衣物变卖殆尽,时常在断炊中度日。”于是在友朋鼓励下,闻一多开始悬润为人治印,通过篆刻所得贴补家用。润例由浦江清教授撰文书丹,梅贻琦、蒋梦麟、冯友兰、朱自清、潘光旦、沈从文等12 位著名教授联合署名,其规格之高堪称篆刻史上之最。

据传闻一多治印逾千,然而现在欲睹实物却非易事。经多方努力,本次展览展出了闻一多先生亲手钤盖的印谱5 册,自用印3 枚,为朱自清、华罗庚、孙毓棠、冯友兰等好友所治印章5 枚,皆为首次公开展示。从中不仅可窥闻先生篆刻艺术之神采,亦可从孙毓棠、华罗庚两方印章边款中,感受闻先生的风骨与诙谐。

本页左图:华罗庚印华苏提供

右图:孙毓棠印李胜业提供

闻一多先生短暂而热烈的一生,有超过一半时间是与清华紧密联系在一起的,也因此在清华大学档案馆中得以保存一批反映其人生轨迹的重要档案和珍贵照片。本单元共遴选文书档案35件、历史照片42 帧,旨在以点带面地还原闻一多先生一生的“大事因缘”。文书档案的主体是1933年至1946 年间,闻一多执教于国立清华大学和国立西南联合大学时留下的亲笔书信、教务档案以及相关的名人信札等。从中可窥其书法之谨严与俊秀,其文辞之隽永与雅致,其为人之赤诚与敬事。42 帧珍贵的历史照片,则定格了闻一多从1912 年求学清华园到1946 年惨烈牺牲所经历的生活实态与高光时刻。

“我希望的是做一个艺术的宣道者,不是艺术的创造者。”

“艺术、科学是‘并行不悖’的,并且是缺一不可的。现在我们对于科学那样热衷,而对于艺术这样冷淡,将来势必将社会完全变成一副机器,他的物质的运动当然是灵敏万分,但是理想的感情,完全缺乏。”

“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与”,意思是说,人不能和鸟兽同群,我不同你这样的人做朋友又和谁做朋友呢?这段出自《论语》的经典名句,闻一多曾于1945 年2 月12 日题为墨宝送给他的同事和战友吴晗。闻一多和吴晗两人年龄相差近10 岁,他们同为昆明西南联合大学的著名教授,闻一多任教于中国文学系,吴晗任教于历史学系。1943 年秋,两人先后投身抗日民主运动,在政治思想上互相有了接触和了解。1943 年7 月,吴晗由周新民、潘光旦介绍加入中国民主同盟。1944 年秋,闻一多又经吴晗、罗隆基介绍加入中国民主同盟,从此二人成为同一政党的战友,在革命工作中相互促进。云南民主运动中的广大进步师生将这两位杰出的民主斗士形象地赞誉为怒狮与猛虎,怒狮指时代鼓手闻一多,猛虎指民主炮手吴晗。闻立鹏将父亲闻一多与吴晗的战友深情凝结在作品《闻一多肖像组画——甲申年》中,闻一多身着白色长褂体现出中国文人特有的谦谦君子形象。他斜靠在沙发上,手中夹着一根香烟,现出若有所思的神情。墙壁上正是那句闻一多赠予吴晗的《论语》题字,体现出他们为民主解放事业共同奋斗的深厚革命友谊。

闻立鹏《闻一多肖像组画——甲申年》布面油画 100×140cm1985 年

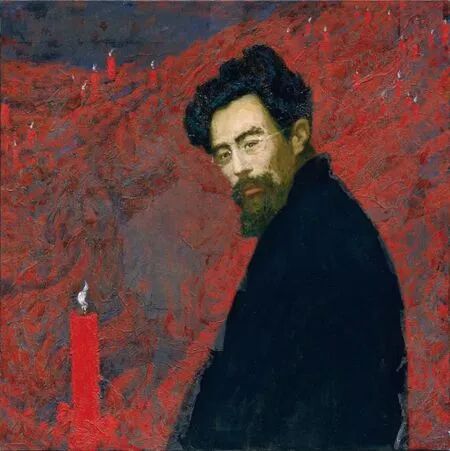

闻立鹏《闻一多像》布面油画 116×116cm2016 年

“历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!……我们的光明就要出现了。我们看,光明就在我们的眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候。”1946 年7 月15 日,闻一多在李公朴殉难经过报告会上发表了这席《最后一次的讲演》,下午归家途中遭特务枪击,壮烈牺牲,享年47 岁。展览中一张由闻一多三子闻立鹏绘画的《闻一多像》最为醒目。画面中,闻一多先生的伟岸形象和他身旁燃烧的红烛并置在一起,漫山遍野的红烛染红了大地,映衬了闻一多坚如磐石的身影,他如一座丰碑挺立在祖国的大地上,他如红烛燃烧自己创造光明,他的爱国主义精神也将激励后辈、薪火相传。