高中文言文深度教学路径探究

摘要:高中文言文对学生的阅读、理解與识记能力提出了更高要求,传统的课堂教学无法满足学生学习高中文言文的需要,这启发授课教师转变教学模式,进行深度教学。本文着眼于县域高中语文学习,立足教学实际,结合文言文教学的思路见解,对标素质教育要求,对高中文言文深度教学的路径进行探究。

深度教学是新课改情况下对教师提出的教学要求,是“教师在准确把握学科本质和知识内核的基础上,旨在触及学生情感和思维深度,引导学生自主发现和真正理解的一种教学样态”。可见,深度教学是提高学生自主能力,增强个人语文素养的重要途径。

一、高中文言文“学”与“教”的表层化

文言文教学是学生了解古代文学的重要窗口,也是高中语文教学的重点、难点,由于缺乏相应的语境,加之文言词汇的晦涩难懂,一词多义、古今异义现象较多,句式转换、文言翻译以及文化常识的缺失等更是学生学习文言文路上的拦路虎,这导致学生在文言文学习之初很容易产生畏难心理,给文言文学习造成不小的麻烦。

教师教学方法的刻板化也给学生深度学习造成困扰。教师在教学过程中大多采用传统的文言文讲解方法,并未将最新教学方法融入课堂教学。部分老师在教授文言文时,侧重对历史背景大讲特讲,一定程度上把语文课上成了历史课。具体讲解时,多关注重难点词汇讲解、句型翻译以及经典语段赏析,穿插对文章章法的解读、文学人物形象的概括等,学生在听课过程中容易产生疲劳感,以至于昏昏欲睡。老师激情澎湃地江授之后,学生收获寥寥,不仅没有达到预期的教学目标,也不利于激发学生对文言文学习的兴趣。

从课堂效果来看,学生对文言文的学习多处于囫囵吞枣、一知半解的程度。他们大多可以掌握课本中呈现的重点字词的翻译,基础的文学常识以及必要的背诵。由于课堂上“老师讲—学生听”的模式并没有得到彻底改变,学生的文言阅读能力与阅读兴趣无法得到提升,造成部分学生仅仅是“学会”课文,面对新出现的文言语段与文学常识,仍会出现一头雾水,不知道从何处下手的局面。

究其原因,可以从文言文教学的浅层次、表层化来解释,在现有的文言教学中尤其是县域中学课堂中,教师的“教”与“学”目标都侧重在“教过”“学过”方面,对“学好”层面的认识不足、落实不够。要扭转文言文教学的表层化,必须加强对深度教学理念的研习,探索深度教学的方式方法,运用于实际课堂教学中,关注学生作为课堂的第一主体,提高学生的学习兴趣,保证学生能够学会、学好。

二、高中文言文“学”与“教”深层次路径探析

完成深度教学不仅需要老师在充分了解学情的基础上细致备课,对学生深入思考、培养自主学习能力提出了更高的要求。经过深入探析、反复实践,教师可以从情境教学、群文阅读、点面结合三个方面着手,促进学生的深度学习。

(一)创设情境,激发学习兴趣

让学生自发自觉进入学习中,合适的情境创设必不可少,在具体的课堂教学中,正确运用图文、朗诵、视频、模拟表演、生活化场景,有利于学生提高学习积极性,创造良好的课堂氛围,老师们需要谨记:没有哪一种情境比能够让学生亲身参与到学习中更好了。

利用问题创设情境。我国心理学家陈琦、刘儒德在《当代教育心理学》一书中论述学习动机的激发时写道:“实施启发式教学,创设‘问题情境’,激发认识兴趣和求知欲”,同时,在论及课堂教学应如何创设情境时,也提出普遍可行的方法,“正式上课之前,先来一段引子,唤起学生的兴趣……”[1]。所以说,情境创设不应只是课堂的一个环节,应该放在整个课堂教学中。问题情境的创设是文言文教学的情境创设的重要手段。这要求老师创新使用“用课文教”的方式,把基础文本阅读交给学生,让学生自主完成对文章的初步学习。高中文言文篇幅不短,但是学生借助课下注释,不难完成对文章基本意思的理解,通过课堂对答的方式,让学生掌握文言文中基本的一词多义、古今异义现象,最后老师就学生不懂之处进行必要的总结剖析。

利用角色转换创设情境。角色转换是语文课堂简单实用的授课手段,通过角色转换,学生会深入主角内心世界,了解主人公的性格特点,在换位思考的情况下,了解主人公性格的成因,加深对文学历史的认同感。在此基础上,老师可以提高对课堂表演的重视,将课堂朗诵与表演融入到文言文教学中,比如在学习《鸿门宴》《荆轲刺秦王》时,可以采取分角色朗读的方式,让学生揣摩文学人物的性格;在学习《烛之武退秦师》时,有必要让学生就烛之武如何退秦师进行剧本改编、排练,以深入了解烛之武的光辉形象,同时引导学生从多方面分析晋侯、秦伯的形象。

(二)群文阅读,优化授课方式

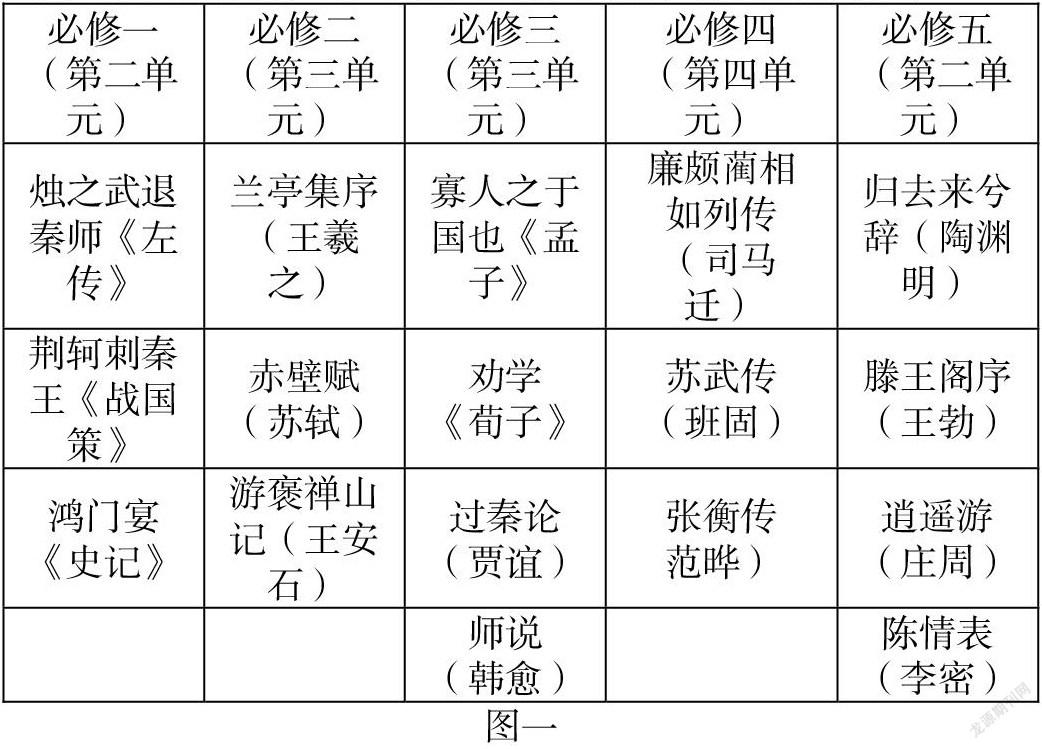

人教版语文课本在文言文选编时即确立了清晰的内在逻辑,从文体特征、叙事性、人物性以及内在感情等多个方面综合考虑,每一单元都有内在的逻辑性,如必修一文言文单元侧重叙事,故事情节集中,必修二则侧重于人生哲理的阐发,必修四就是从文体选择角度着眼……教师在教授时可以以群文阅读为着眼点,用一条主线贯穿单元文章,对文章进行对照分析,使学生在融入课堂的基础上开拓思维,增强文言思维能力与历史认同感。

以必修二的三篇文章为例,都是游记类作品,都涉及作者对生命的感悟,个人的追求与操守,这些需要同学们进行集体阅读与赏析。同时,同学们更应在对比阅读中深刻感悟文章的独特性,王羲之说“情随事迁”,在对比古今士人的生命观之后,王羲之仍然感叹“后之视今,亦犹今之视昔”,明显表达了作者对生命的激情;而苏轼历经宦海沉浮之后,文章经历了“喜——悲——喜”三种感情经历,最后“相与枕藉乎舟中,不止东方之既白”,深受老庄无为思想的影响,带着消极处世的观念,不顾时间流逝,尽情徜徉美景之中。然而,在《游褒禅山记》则抒发着王安石对达到理想境地的思考,“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”,三篇文章相辅相成,都是游记,其中都蕴含着作者对生命的思考,且三种为人处世的价值观又相辅相成,苏轼教会我们懂得“无为自然”,王羲之要求我们“积极进取”,王安石教会我们“坚持”。这些深层次的感悟,需要学生从个人阅读感受出发,收集资料,得出个人结论,才能将文本转化为自身学识,走进文言文的领域,提高个人阅读兴趣。

由此,教師在课堂授课时应适当改变文章讲解篇章化,找准单元共性,草蛇灰线,伏脉千里,找准单元脉络,让学生自主感悟文章的深层内蕴,提高学生的理解能力与审美情感,完成教学由“浅”而“深”的转化。

(三)点面结合,提升文学素养

语言是文化传承的载体,语文学科根植于语言系统,是中华文化源远流长的见证,文言文学习是传承中华文化的重要环节,而学生文言文学习的现状要求教师进行深度教学,点面结合,以“叶落知秋”的态度进行文言教学,从而提升学生的文学素养,传承传统文化。

高中阶段正是学生世界观、人生观、价值感成型的阶段,将传统文人情怀代入现代情感,不仅有利于学生品德的树立,也是增强学生对古代文学的认同感、了解文言知识的重要手段。一直以来,学生对文言文的学习呈现“割裂”状态,放下课本,课文就是课文,这要求老师引导学生将古代和当代文化相结合,比如在学习《烛之武退秦师》时,要用烛之武年迈不得重用,却能在国家需要的时候“夜缒而出”,这是烛之武的爱国;现代革命烈士陈独秀、陈延年等人为民族解放置生死于度外,当代戍边战士陈祥榕守卫国土,保卫国家尊严献出生命;最后让同学们设想如果他们身处于这种环境呢?告诫同学们要努力学习,奋发有为,他日也成为保卫祖国的坚定力量。再如《廉颇蔺相如列传》中的谦让精神、《师说》中尊师重道、三人行必有我师的求学精神等,都是老师需要引导学生学习的要点,由点及面,以增强同学们对传统文学的认同感。

总而言之,文言文教学是增加学生对古代文学认同感,传承中华文化的重要组成部分。为增强学生的阅读理解能力,需要教师转换教学模式,还课堂于学生,以情景化、群文阅读、点面结合等多种方式促进深度教学的进行。

参考文献:

[1]马叶娜.高中文言文深度教学的探索与实践[J].语文教学与研究,2021,(07):38-42.

[2]王琳.高中语文文言文深度教学探索[J].高考,2020,(32):119.

[3]王芳.高中语文文言文深度教学探索[J].中国校外教育,2020,(06):98.

本文系2021年度河南省基础教育教学研究项目《县域高中生利用微课资源深度学习的实践研究》(JCJYC212502052)研究成果。

作者简介:李欢(1993.1),女,汉族,河南开封人,硕士,教师,从事语文教育,毕业院校:河南大学。