镜中乡土:我国乡村类型电影的叙事话语嬗变考索

一、1949年以来乡村电影的历史进程

1949年新中国成立后的十七年(1949年-1966年)里,乡村电影得到了大力发展,不论是在数量还是质量上都大大提高。周恩来总理在1951年主持召开的电影工作会议上提出《加强党对于电影创作领导的决定》:“目前电影工作的中心问题是思想政治领导问题,为了加强对电影工作的思想政治领导,必须:(1)由中央宣传部提出名单组织中央电影工作委员会,讨论政策性问题时吸收党外人士参加,中央宣传部应设一专门工作机构,负责研究有关电影工作的思想性政策性各方面的问题。(2)中央公布一个关于电影工作的决定……(3)电影局的机构需有某些改变,以适应加强电影思想政治领导的需要。”①虽说如此,乡村电影仍旧拥有其艺术活力,在此期间出现许多优秀的乡村电影,代表性的作品有《五朵金花》《咱们村的年轻人》《红旗谱》《李双双》《小二黑结婚》等。

建国后前几年出产的电影大都以革命历史叙事为主,1949—1952年中国内地共有10部农村题材的电影。其中有抨击包办婚姻、歌颂自由恋爱的《儿女亲事》,宣扬相信科学、废除封建迷信的《鬼神不灵》,复员军人带领乡亲加入互助组、合作社、利用新的技术方法奋斗迎来大丰收的《农家乐》,以及共产党带领人民打倒地主恶霸的《白毛女》《辽远的乡村》等。故事都包含极强的戏剧性,是新中国乡村电影的一个好开端。1952年,对于《武训传》的批判使得中国的电影生产一度萎靡萧条,加上1953年“农业合作化运动”的发起以及政务院《关于加强电影制作工作的决定》中提出“创作适应农民需要的通俗易懂的农村故事片,以保证足够数量的农村放映节目”②,农村题材电影逐渐趋于“公式化”,有少许批判旧思想、反映阶级斗争的片目,但大都是以“农村合作化”题材为主,旨在动员农民群众积极加入合作社。直到1956年毛泽东同志提出“双百方针”,给文艺界带来轻松的创作氛围,使得农村电影的创作也日益丰富。在此期间也出现了中国电影史上著名的《五朵金花》《我们村的年轻人》等优秀作品。《五朵金花》叙述了一个少数民族小伙子阿鹏追求金花,一路上阴差阳错的“曲折”爱情,故事轻松愉快,宣扬善良、淳朴、乐于助人的优良品德,展现了美丽的云南乡村幸福生活的景象。《我们村的年轻人》则是将社会主义农村火热的生活与年轻人朝气蓬勃的精神面貌、乐观向上的生活情趣相结合,真切地展现了当时社会主义农村的时代风貌。1961—1962年,农村题材电影出现《李双双》《冰山上的来客》《小二黑结婚》等佳作。

十七年时期的乡村电影能够真实而生动地反映当时农村的历史变化和人们的生活面貌,弘扬真善美,正如上文所提到的《李双双》《我们村的年轻人》《五朵金花》等,这些优秀的影片真实地反映了当时中国农村的景象以及农民的精神面貌,“不少作品在民族风格与类型化大众品格方面做了积极探索。比如,典型性的叙事策略以及传奇化、封闭性为特征的传统戏剧性叙事架构,以及富于诗词意境的东方镜语体系等。”[1]

1978年十一届三中全会的召开,我国的电影事业迎来了新的机遇。“政治领域的‘思想解放’运动与文化艺术领域的‘新启蒙运动’在共通、交融中交织关联,成为20世纪70年代末80年代初中国社会的重要景观与双重变奏。”[2]1977—1980年,即使我国电影事业在这一时期重获新生,并出现整体的繁荣景象,但乡村电影已经不复十七年时期的辉煌了。

20世纪80年代,大师汇聚,第二、三、四、五代导演同台,迎来了乡村电影的创作高峰期,出现了一系列不同类型又具有深刻影响力的乡村电影。这个时期的乡村电影呈现出层级化发展的特征。第一,进行文化反思。谢晋凭借《天云山传奇》获得了第一届金鸡奖最佳导演奖,凭借《芙蓉镇》获得了金鸡奖最佳故事片奖和第10届大众百花奖最佳故事片奖。第二,展现农村新气象、反映乡民真实生活图景,如赵焕章的“乡村三部曲”。《喜盈门》讲述了一位大儿媳总是计较小家庭的得失、不善待老年人、总是闹矛盾,在大家的教育和帮助下,最后改正错误与家人重修于好的故事。《咱们的牛百岁》则立足于新时期农村当下的新气象、农民新面貌,讲述了干部牛百岁带领后进群众帮助他们摒弃以往的伤痛和毛病、共同进步的故事。第三,抨击旧社会封建思想,同时对城乡社会变迁中的迷茫进行反思,如胡炳榴的《乡音》《乡情》《黄土地》等。特别值得一提的是陈凯歌导演的《黄土地》开启了“新民俗电影”的大门,到后来张艺谋的《红高粱》《菊豆》等影片的出现,它们无一不在展示中华民族的民俗民风,给人们提供一个认识乡村的新维度,多了几重文化思考,展现出别样的审美感受。

20世纪90年代是社会现代化发展快速阶段,城乡矛盾加剧,在此时期的乡村电影更多关注现实。“主旋律”受到高度重视,因此以乡官、村官为表现对象的作品有所增加,如《被告山杠爷》《吴二哥请神》等,也出现了不少关注乡村教育的影片,如《凤凰琴》《美丽的大脚》等。这些影片反映的社会问题并不相同,《被告山杠爷》是从社会主义法制建设的角度出发,从中国传统道德意识行为与现代法治之间的矛盾入手,呼唤农村乃至全社会加强社会主义法制建设;《吴二哥请神》讲述的是村长吴二哥为了改变村子现状到处拉投资的故事,体现了村民愚昧、落后的思想观念与现代化进程的矛盾;《凤凰琴》是通过对高考落榜农村青年张英子到界岭小学当代课老师的经历展现,真实地反映了以余校长为代表的民办教师在恶劣条件下坚持教学的感人事迹。《美丽的大脚》为我们呈现了一位黄土高原地区乡村女教师的光辉形象,这些影片展现了乡民对精神生活的渴望与环境艰难的矛盾。

二、21世纪以来乡村电影的叙事策略:以土地为中心

到了21世纪,由于城市化进程的加快,人们向往更加美好的生活,原本质朴惬意的乡村空间已经不能满足乡村人的内心需求,大批年轻人、青壮年劳动力涌入城市,冀图在城市的角落能寻得自己一席之地,这也直接导致乡村的空虚,也引发了很多乡村的社会问题,如空巢老人、乡村儿童父母的缺席、土地的丧失等等。而乡村也已经不再是电影创作者关注的重点,他们将注意力转向工业化水平更高的城市。乡村的失语使得乡村题材电影的創作数量和质量下降,并维系持续低迷的状态。直到新农村建设政策的提出,使得农村又再次受到社会的关注,再到“精准扶贫”政策施行,以及“绿水青山就是金山银山”理念的提出,农村再度得到重视。

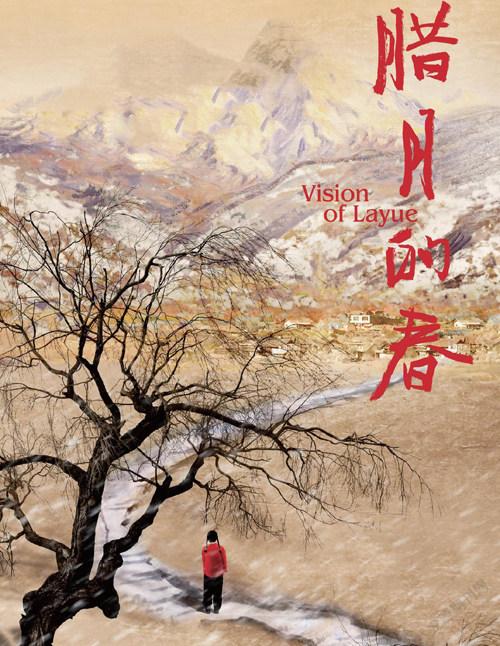

在此期间出现了一批各具特色的乡村电影,有以乡村为叙事空间的犯罪电影如《天狗》《盲山》《心迷宫》等,也有农村扶贫电影《腊月的春》《天上的菊美》和《十八洞村》等,除了《十八洞村》有1.07亿元票房以外,其余票房都不高,受众关注度低,无法重现当年农村题材电影大热的风光。2020年上映的新主流扶贫电影《我和我的家乡》《一点就到家》,也如《十八洞村》(2017)一样响应了“精准扶贫”政策,以其清新的风格与具有人文关怀的叙事受到广泛关注,也为我们重新思索乡村电影和新农村建设主流电影与时俱进的发展建构提供了值得深入研究的范本。

身为炎黄子孙,中华人民总是对土地有着深深的依赖,在我国古代的文化观念和文化传统中总能体会出深深的土地意识。董仲舒在《春秋繁露》中有云:“天生之,地养之,人成之”。《庄子》中载:“深其耕而熟耰(平整土地)之,其禾繁以滋,予终年厌飨。”不论是传统的“重农抑商”政策,还是道家的“人法天地,地法天,天法道,道法自然”的哲学观,都体现了中华民族几千年的土地意识。而现代文学中对于土地意识的定义“对土地依存、珍视、迷恋的情感以及认知系统,它表现为对以农为本的生存方式以及附属其上的精神文化的关注和尊重,对农民式的土地情感的认同,对土地的意义和价值上的形而上的深层领悟。”[3]这种意识在中国的电影里经常出现。陈凯歌导演的《黄土地》便将贫瘠的黄土地作为重要的意象,电影开篇就是连绵起伏的山峦和广阔无垠、深浅不一的沟沟壑壑。影片中许多构图将地平线安排在画面上方,表现土壤的浑厚沉重。这种土地叙事,表现了人与土地的血肉联系以及人对土地的依赖和敬畏,揭示了农民依土求存的文化实旨。

2000年以后,乡村电影同样将重心回归到土地叙事上,但重心在于“和解”。如具有代表性的《十八洞村》,从影片开始到故事结束,都出现了大篇幅的农田以及农民插秧、劳作的画面,将人类最赖以生存的物质基础以这种方式呈现,影片后面还安排了因土地引发的矛盾。影片更是作为一个叙事线索贯穿始终。我们大致可将土地的发展线索细化为这样一个过程:疏离(丧失)—坚守—重建。《天上的菊美》也有同样的土地叙事,其中还有一个画面是菊美和阿姐一起在阿姐的土地上劳作,开心地跳舞,毫无保留地向我们展示了土地对于农民的重要性,以及农民深深扎根土壤、与土地无法分割的感情。再如《腊月的春》,影片大篇幅展示了当地的土地地貌,并加入了村民在田里劳作的勤劳、快乐景象。葛家湾的致富是由双联干部带领的,最后依靠的还是对土地的恢复和利用。而土地的矛盾在这些影片中都是被调和的。《十八洞村》的尾料库通过填土被挽救,变废地为宝地,种植绿色经济作物既保留了土地原本的作用,又可以帮助村民脱贫致富。《腊月的春》中荒地有的被开发成了天然养鸡场,山下的荒地也要被开垦成绿色蔬菜基地。这样,影片的土地叙事就完整了,在现代化进程中,土地的失落、被破坏滥用,也在影片里慢慢地被修复、和解。《一点就到家》《我和我的家乡》中《回乡之路》单元也都围绕土地进行叙述。《一点就到家》中也有许多年轻人因为茶叶卖不出去,赚不到钱而离开,最后因为三个“合伙人”咖啡的种植和销售得以在农村种咖啡树获得生活保障。《回乡之路》中乔树林在沙漠种植果树的举动,都显现了中国人根深蒂固的土地意识。

三、21世纪以来乡村电影的美学特征

(一)独特的民俗审美向度

地球上的每个国家、每个民族,甚至每个地区都有属于不同于其他地方的民俗特色、文化意识,这些东西大多又具有强烈的民族特色和地域风情。正因为如此,加之人们对不同于自己的文化特色抱有好奇心、求知欲,才会使得许多民俗电影备受瞩目。高丙中曾提到过,“民俗是模式化的生活文化”“日常生活是民俗的本質属性,也是民俗最本真的存在方式”[4]。一切的民俗都跟日常生活紧密相关,甚至可以说来源于生活。说到民俗审美,我们不得不又提到第五代导演。20世纪的中国历经许多沧桑,在此期间,中国大部分知识分子都在对西方的新思想进行思考;而第五代导演们,认为对民族文化精神的自觉反省和对民族生命力的唤醒方面,他们与同时期寻根文学形成应和之势。于是便有了《红高粱》《黄土地》《盗马贼》等普遍折射当地民风、反映特色民俗文化的佳作,发掘了传统中国不同地区的风土人情和审美意趣,这些电影也就是所谓的“新民俗电影”。在这些电影中,我们看到不同民族、不同地区的景色,看到苍凉辽阔的黄土地,看到了不同地区不同的艺术形式,也看到了不同民族、地区不同的风土人情、民俗符号。比如红高粱中的民俗体现:轿夫们嘹亮的歌声、山东人粗犷奔放的性格、颠轿这类挑逗又透露着某种乐趣的习俗,让世界体会到当地的乡土人情气息,见识到个体生命的张扬,看到了中国不同于其他国家地区的风俗逸趣,引发了别样的审美趣味。

新农村建设下的乡村电影也继承了这份情感,很多影片中展示了不同民族、不同地区的民俗特点。影片《十八洞村》中可以看到很多独特的民俗符号,如蜿蜒错落的村路、依山而建的苗族民居……村落里的特殊建筑——苗寨所特有的木楼,木楼建筑里有堂屋、谷仓等分布,还有各种木作、家具。特制的酸鱼和酒也是一大亮点。除此之外,苗族所特有的服饰、乐器以及求婚方式都与汉族聚居地的日常生活不同。而仪式、节日、人生礼仪,都包含强烈的民俗特征,民族性的叙事话语权在此凸显。同时本片使用淳朴的湘西方言,就连影片中的背景音乐也用到很多湘西原生态民歌,无疑又给观众一种特殊的美学体验。影片《天上的菊美》也向我们展示了甘孜藏族自治区所特有的民俗特点。藏族独特的生活服饰、婚嫁习俗,新娘盛装打扮,还要带上巴珠、嘎乌、手镯等装饰品。在迎接菊美时献出的哈达,大桥建成时阿姐系上的经幡,这些细节都在展示藏族独特的民俗风情。

方言也是电影中民俗的一种展现形式。方言往往能够表现一个地区人民的个性,如北方方言凸显当地人豪迈的性格,而“吴侬软语”也映射了江南地区人民性格如水般温柔细致。所以,在电影里使用方言更能抓住地方风情,能更好地反映民俗民风,在艺术表现上更加传神,更有个性化色彩。电影《十八洞村》《腊月的春》也大篇幅使用方言,更好地将观众带入当地农村的环境里。

(二)农村与乡土交织的美学呈现

孟君曾经在《一个波峰和两种传统:中国乡村电影的空间书写》中提出农村和乡土的区别①,认为农村就是政治意义上的政治组织,而乡土则是一个诗意浪漫的村社。根据这种划分,农村就是在政治话语框架下,具有强烈意识形态功能的集合;而乡土则是一个被赋予了个人情感,带有归隐、乡愁情节的村社。从这个角度看来,不论是影片《十八洞村》里的村寨,还是影片《天上的菊美》里的藏族扎拖乡,又或是《腊月的春》的葛家湾,都是一个农村和乡土的结合。

在农村的层面上来看,这些村庄都有其政治机构——村委会(乡政府)。在影片中,村子里的村主任带领支部成员负责日常的政治工作,有的影片里也有扶贫攻坚的工作人员,对党和国家的政策进行宣传,奋斗在新农村建设第一线。《十八洞村》中村里的大喇叭是一个具有农村特色的传播媒介,用来传播国家政策或是村里的临时通知。村委会和大喇叭的存在凸显其政治性,而这种政治层面上的“农村”叙事并不是一个完整的呈现,而是穿插在乡村叙事、溶解在浪漫的“乡土”叙事中的。

与20世纪八九十年代拍摄的《黄土地》《菊豆》《大红灯笼高高挂》《红高粱》等乡村电影中的环境书写所展现的严肃、沉重、展现的人性之恶不同的是,新农村建设下的乡村电影更加注重的是对当下中国乡村美丽自然风光与人性之美的书写。不论是《秋菊打官司》里曲折蜿蜒的乡村道路,还是《篱笆、女人与狗》里的古船、渔网和井,又或者是《红高粱》里的高粱地、红花轿,某种程度上暗示了乡村的闭塞、落后与封建。而新农村建设下的乡村叙事不同,继承了中国早期电影朴素、自然的美学范式,将诗意的自然空间用一定的影视技巧展现在银幕前。譬如影片《十八洞村》中湘西喀斯特地貌的青山绿水、层次分明的梯田、蜿蜒错落的村路、依山而建的苗族民居;《天上的菊美》中甘孜州随风飘扬的五色经幡、漫天遍野的山花、辽阔的大草原、葳蕤的雪山、广袤的天空,藏族民歌悠扬动听的旋律;《一点就到家》中质朴秀丽的云南风光,一望无际的茶山、千年古寨风情;《我和我的家乡》中新农村唯美的稻田画、景色秀美的千岛湖……在这些影片中,我们更多感受到的是中国的幅员辽阔、山河秀美。在这些优美的自然风光中孕育出来的是朴实真诚的乡民和富有人情味的村庄。不管是《十八洞村》中辛苦拉扯患有智力障碍的小南瓜长大的杨英俊、麻妹夫妇还是善良的到处帮忙寻找小南瓜的村民们,又或是《我和我的家乡:神笔马亮》中帮助马亮隐瞒真相的朴实、憨厚的村民们,给我们呈现的都是一幕幕富有人情味的画面,时时温暖着观众。这些影片经常采用大量的广角镜头和望远镜头对自然风光进行拍摄,视觉效果得到强化,给观众展现了一幅幅与众不同的田园风光,表现了其诗意浪漫的乡土风格。其中,国家精准扶贫策略、扶贫人员的加入、村委会人员的工作等“农村”叙事自然地穿插其中,使浪漫的“乡土叙事”得以圆满。农村和乡土融合在一起,巧妙地将政治寓意与田园风光、人文关怀相融合,并且让政策与人情民风互渗共融,突出了主流意识形态,如绿水青山就是金山银山,建设家乡、退耕还林的思想,同时加入了民族特色,形成独特的、具有包容性的审美风格,使观众倍感亲切。

结语

作为新时代语境下的乡村电影,特别是《十八洞村》《天上的菊美》《我和我的家鄉》《一点就到家》等影片,它们突破了以往农村主旋律电影的叙事方式,将政策方针巧妙地溶解在以土地叙事为核心的层次丰富的乡村叙事中。将村庄的发展现状、现代化进程引发的种种矛盾及其解决、优美的田园风光及村民对故土的眷恋紧密结合起来,形成了独特、优美又具有人文关怀的乡村叙事空间和美学想象,同时也传达了新农村建设扶贫攻坚和“绿水青山,就是金山银山”的发展理念,为当下新农村建设乡村题材电影提供新的思路。这些影片摆脱了以往严肃、沉重的叙事模式,转而去展现新农村的真、善、美;目光不再聚焦于城市与乡村的对立、现代化进程与落后的乡村之间的矛盾,转而关注城市与乡村的互动,同时,用更加多样化、娱乐化的叙事方式展现新农村建设下的乡村,可谓是一个重大的突破。当然,许多影片还存在一些问题,比如情节设置突兀,或是人物过于简单,缺乏生活方面的细致刻画,往往令人难以信服。因此乡村电影在当下的发展,还需进一步结合社会现实进行探索和发展,创造出更多优秀的作品。

参考文献:

[1]杨红菊.镜中乡土与乡民——1949年以来的中国乡村电影研究[M].武汉:武汉大学出版社,2017:24.

[2]饶曙光.守正创新 通变集成——新中国电影70年的历史与美学[ J ].电影艺术,2019(05):3-11.

[3]王伟.试论解放区文学的土地意识[ J ].江汉论坛,1996(15):68-72.

[4]王立阳.日常生活与作为视角的民俗[ J ].民俗研究,2018(15):36-48.

①参见:《加强党对于电影创作领导的决定》(1951年3月)文化部存档资料。

②参见:《文艺报》1950年第二卷第1期。

【作者简介】 李闽惠,女,山东泰安人,西南大学新闻传媒学院博士生,主要从事美学、影视艺术研究。

【基金项目】 本文系重庆市研究生科研创新项目“新农村建设主旋律电影的乡村叙事与民俗审美研究”(编

号:CYB19088)阶段性成果。