针灸配合穴位贴敷中药治疗后循环缺血性眩晕的效果评价

孔荣顺

关键词:后循环缺血性眩晕;穴位贴敷中药;针灸

【中图分类号】 R441.2【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2022)16--01

后循环缺血在临床上作为一种常见的疾病类型,主要是颈动脉系统(脑后循环)发生脑梗死和短暂性缺血情况,即大脑后动脉、基底动脉和椎动脉等,其临床症状主要为头痛、眩晕等,甚至会严重威胁患者生命安全[1]。常规治疗为西医对症治疗,但是效果有限。伴随中医药治疗的优势越来越明显,我院针对后循环缺血性眩晕患者,施以针灸、穴位敷贴中药治疗,获得满意的效果。本研究对此治疗方案效果进行评价,结果如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

评价对象选择于2019.1~2022.1就诊于我院的后循环缺血性眩晕患者150例,随机数字法予以分组,施以常规西医治疗的75例患者分入对照组,年龄:(68.45±3.40)岁(54~86岁),40例男,35例女;施以针灸、穴位敷贴中药联合治疗的75例患者分入治疗组,年龄:(68.50±3.45)岁(53~86岁),42例男,33例女。对研究可比性进行分析:2组资料经分析P>0.05,可实施比较研究。

1.2方法

对照组施以常规西医治疗,通过检查对眩晕原因确定,以患者疾病类型为依据施以对症治疗,即药物治疗、限制饮食、调节生活作息、控制血糖、血脂、血压水平等。

治疗组则同时予以针灸、穴位敷贴中药治疗,方法:选择主要穴位为内关、人迎、风池、头维、百会等,并根据中医辨证选穴,针对存在心悸症状者,另选择胆俞、心俞、内关穴;针对存在痰湿者,另选择丰隆、三阴交等穴;针对失眠症状者,另选择太冲、大陵、神门、印堂等穴。施以针灸治疗,25min/次,以患者耐受情况为依据对治疗频次进行制定,每2d进行1次或每1d进行1次,1个疗程为期20次,共进行2个疗程的治疗。穴位贴敷中药主穴选择大椎,以患者具体症状为依据对配穴进行选择,针对肾精不足的患者配穴选择关元、太溪;气血亏虚患者配穴选择血海和足三里;痰瘀阻窍患者配穴选择脾腧、膈腧;肝火上炎患者配穴选择太冲、行间;阴虚阳亢患者配穴选择太溪、肝俞;而风痰上扰患者配穴选择丰隆、内关。配穴均选择双侧,加工粉碎天南星、白芥子等药物,与生姜汁配合制成糊状,在上述穴位上贴敷,1cm直径,0.2cm厚度,利用医用胶布进行固定,4h持续贴敷,每周3次,共有2周的的持续时间。

1.3观察指标

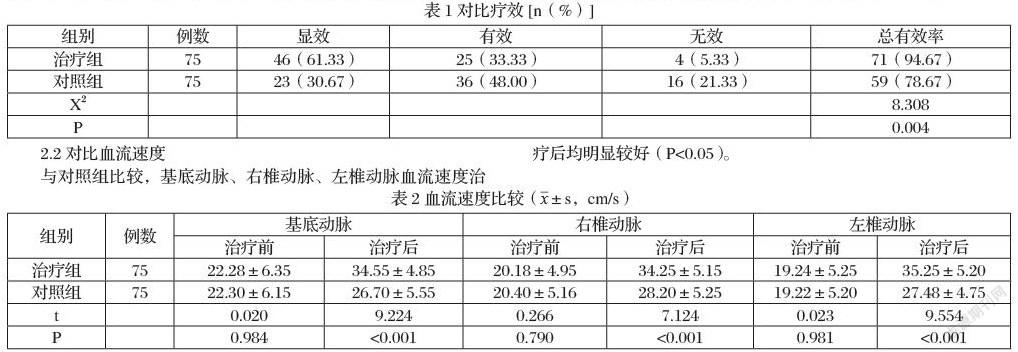

观察指标:对临床疗效进行对比,判断依据:经治疗患者症状基本消失,血流速度基本正常判断为显效;经治疗患者症状好转明显,长时间坐立存在轻度眩晕感,血流速度增加明显判断为有效;以上标准未达到判断为无效,总有效率=(显效+有效)率;对比血管血流速度,即基底动脉、右椎动脉、左椎动脉。

1.4统计学方法

利用SPSS23.0处理资料和结果中数据,t对(x±s)计量数据实施验证,符合正态分析,X2对[n(%)]计数数据实施验证,统计学意义以P<0.05为标准,表示差异明显。

2 结果

2.1 療效比较

与对照组比较,临床疗效治疗组明显较好(P<0.05)。

3 讨论

后循环缺血为缺血性脑血管疾病之一,致病原因主要为血流穿支小动脉病变、动脉栓塞、动脉粥样硬化等。病情严重者以行走不稳、视觉障碍、意识障碍、horner综合征、肢体瘫痪等为主要表现,严重影响患者日常生活。眩晕为其主要症状,主要是由于血液粘稠度提升,减慢血流流速,造成血液灌注不足,进而导致眩晕发生。后循环缺血性眩晕在中医上归属范畴为“眩晕”,其认为发病原因为饮食不利、情志不畅、病后体虚、身体薄弱等[2]。针对致病原因,对患者实施针灸、穴位敷贴中药治疗获得满意的效果,结果表明:在疗效和血管血流速度方面优势明显,主要是由于通过对人迎、百会等穴位针灸可对眩晕、头痛症状得以改善;而头维穴包含很多血管,针灸可使临床症状得以缓解,对人迎穴针灸可对供血环境有效改善,使血流速度得以调节;而穴位贴敷中药可刺激穴位,通过经络传导发挥药效,发挥调节脏腑、疏通经络和行气活血的作用[3]。

综上所述,后循环缺血性眩晕患者施以针灸、穴位敷贴中药联合治疗效果突出,建议推广。

参考文献:

熊坚,陶庆锋,刘致含,刘佳敏,高炜燕,赖鹏,杨雪捷,齐文川.基于数据挖掘技术探析针灸治疗后循环缺血性眩晕选穴规律[J].亚太传统医药,2021,17(9):129-134.

孙继飞,马克信,王佳兴,等. 麦粒灸”中风七穴”治疗后循环缺血性眩晕的临床研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2021,19(21):3654-3658.

乔红,杜杰,王辉. 丹葛汤辅助针灸治疗后循环缺血性眩晕对血流变学指标的影响[J]. 中华中医药学刊,2020,38(1):200-202.