Beta多样性度量方法研究进展

张金屯 ,米湘成,曹科,∗

(1.北京师范大学 生命科学学院,北京 100875;2.中国科学院植物研究所,北京 100093)

0 引言

人为干扰和全球气候变化正进一步加剧生物多样性的丧失[1-3],损害自然生态系统功能和服务,阻碍人类社会的可持续发展[4-5]。因此,理解生物多样性的变化及其机制显得尤为重要。如,2005年《Science》杂志曾在专刊中发表了125个未来亟待解决的科学问题以及2021年《Science》杂志联合上海交通大学再次发行《125个科学问题——探索与发现》增刊,与生物多样性相关的多个科学问题,如“是什么决定了物种多样性”、“物种起源、灭绝和进化”以及“生物多样性与生态系统对气候变化的响应”等[6]都成为人们关注的焦点,生物多样性研究与保护已成为全球生态问题的关键。beta多样性是物种多样性的重要方面,本文主要对beta多样性度量方法的研究进展进行评述。

1 Beta多样性的概念与内涵

1960年,Whittaker在一篇会议论文中开创性地将物种多样性划分为三个不同的层次,即alpha、beta和 gamma多样性[7]。Whittaker认为,区域或更大尺度上多个群落总的物种丰富度(即gamma多样性)由另外两个多样性组分决定:群落内部或局域尺度的平均物种丰富度(即alpha多样性)以及不同生境或样点之间的物种组成差异(即 beta多样性)[8]。实际上,al⁃pha和gamma多样性表示的都是一定空间范围内的物种丰富程度,只是尺度或范围上有所不同,因此,二者也被合称为编目多样性(Invento⁃ry Diversity)。但由于人为界定的空间尺度是相对的,因此这种划分标准并没有实际的生态学意义[9]。

早期Whittaker给出的beta多样性定义是“与复杂的环境梯度相联系的群落物种组成的变化范围或群落之间的分化程度”,同时他还提出了4种不同的beta多样性度量方法[7-8]。随后,虽然Whittaker多次在研究论文中提及be⁃ta多样性,但在很长一段时间内并没有引起学术界的关注[10]。与Whittaker同时代的另一位美国著名生态学家Robert H.MacArthur,也曾在同期提出过与Whittaker的多样性水平划分相类似的概念,即将物种多样性分为生境内多样性和生境间多样性两部分[11]。其中,生境间多样性表示不同生境之间的差异,实际上与beta多样性概念非常接近。由于beta多样性概念提出之前,甚至提出之后的很长一段时间内,生态学家更多地关注局域过程对局域多样性的影响[12-13]。因此,早期的beta多样性研究也主要聚焦于群落内物种组成和生境梯度的关系。

20世纪70年代初,Whittaker再次系统性地阐述了不同多样性水平划分的概念,并提出两种新的beta多样性度量方法:相似性(similari⁃ty)和 HC 法(half-changes)[14]。此后,beta多样性的概念开始受到学界更加广泛地关注,并且在研究中更多地应用,进而推动beta多样性概念不断地发展和改进[10]。例如,Cody将beta多样性概念扩展到生物地理尺度,并首次引入“物种周转(species turnover)”一词来表示一定地理区域内生态梯度上的物种周转速率[15]。后来,Whittaker也接受了这一概念上的拓展,并将beta多样性的定义修改为“物种组成变化的幅度或速率”。然而,Routledge认为,Whittaker所提出的两种beta多样性度量方法只适用于空间上间断分布的生境类型,尽管Cody等提出的“周转速率”概念是在连续的环境梯度上定义beta多样性,在一定程度上克服了Whittaker方法的缺点,但仍无法提供准确的数学公式[16-17]。因此,他以区域间物种分布重叠理论为基础进一步改进了beta多样性度量方式,以使其更好地应用于连续变化的梯度[16]。直至20世纪70年代末,生态学界才对beta多样性概念有了较为一致的定义,即任意尺度上不同区域间物种组成的差异[10]。但当实践中面对错综复杂的生态学问题时,该选择哪一种beta多样性度量方法、该方法在生境内还是生境间测量以及何种空间尺度更合适等,成为生态学家难以回答的问题[8,18-23]。

2 Beta多样性度量方法

2.1 Beta多样性指数的发展:从分化到统一

大约2000年前后,是beta多样性研究的黄金发展期,其概念和方法应用于生态学的不同领域[10]。随着beta多样性研究的深入,生态学家逐渐意识到群落之间组成和结构的差异具有多面性,单一形式的beta多样性指数很难全面地反映这种差异,因此,多种多样、各具特点的beta 多样性指数相继被提出[8,24]。据不完全统计,目前beta多样性指数可能超过五十余种。这些指数各自具备不同的数理性质,适用于回答不同的生态问题,甚至具有截然不同的生态学解释和意义,然而某些指数之间又存在很大程度的重叠,甚至有些指数本质上是另外一个指数的特例[8,25-30]。此外,与 beta多样性相关的一些学术名词使用混乱,也加剧了指数选择的难度,导致大量研究在不清楚指数间是否有可比性的情况下同时计算多种beta多样性指数,因此难以得出一致的结论,从而阻碍了特定生态学问题获得普遍性结论[9,23,31-32]。针对这一问题,很多论文对beta多样性指数进行了归纳总结,为生态学研究者提供了极大的便利,也使生态学家逐渐认识到,也许并不存在放之四海皆准的单一类型的指数,而应根据特定研究的目标来进行指数筛选[19,22-23,25,30-36]。

Whittaker后来意识到应该使用有效种数(effective number of species,也被称为 numbers equivalents或Hill number)来度量多样性,否则alpha和gamma多样性不能满足倍增原则(repli⁃cation principle,也称为 doubling property,意为将多样性相同但组成完全不同的两个群落合并,总的多样性是单一群落的双倍),也就无法实现将总的多样性分解为独立的组分[8,14]。基于有效种数转换,Jost认为可以将任意“标准多样性指数(standard diversity indices,H)”分解为数学上独立的alpha和beta两部分,且对于相同的q值(多样性等级,q值越大,优势种的权重越高),所有的多样性指数有相同的有效值,故而多样性指数是相对冗余的[26,37-38]。该方法被称为“真实的多样性(true diversity)”,并在美国生态学会会议上得到一致认同[36]。有效种数概念的引入,也被认为是beta多样性度量方法发展史上的里程碑。在此之后,beta多样性指数开始从杂乱无章逐步走向整合统一。例如,Chao等将多样性分解(基于Hill number方法,将gamma多样性分解为数学上独立的alpha和beta两部分)和群落总方差(beta多样性定义为群落物种组成-样方矩阵的总方差)两类方法合并[27]。

2.2 Beta多样性指数的类型与特点

2.2.1 比例多样性和分化多样性

2009年,Jurasinski等根据概念上的差别将beta多样性指数分为两大类:比例多样性(pro⁃portional diversity)和分化多样性(differentiation diversity),主要考虑是否包含群落间物种组成的差异[9]。该论文也被认为是对beta多样性度量方法归纳总结最透彻的综述之一[8]。

比例多样性侧重于检验物种丰富度的变化,而忽略具体物种组成的差异,主要包括倍性分解(multiplicative partitioning)和加性分解(additive partitioning)两大类。倍性分解方法是Whittaker最早提出的beta多样性度量方式之一(β = γ/αˉ;其中,γ为 gamma多样性,αˉ为 alpha多样性的均值),其倒数可解释为样方平均物种丰富度占总的物种丰富度的比例,因此可间接地表示物种组成的相似性[7]。但是,其取值可能受到样方数量、大小以及取样异质性的影响[9]。加性分解定义beta多样性为平均物种多样性未包含在某个随机抽取样方中的部分(β= γ-αˉ)。这种多样性划分思想的提出最早可追溯到 MacArthur时期[11],但直到 1996年才首次应用于beta多样性研究[39]。然而,对于多样性分解应该是倍性的还是加性的,一直存在较大的争议[37,39-43]。

Jurasinski等将比例多样性之外的指数都归为分化多样性,这类指数除了度量物种丰富度的变化之外,还考虑了物种组成的差异[9]。Tuomisto也曾提出扩展新的beta多样性概念的4种策略,其中之一是在不测量alpha和gamma多样性的情况下,直接测量群落间物种及组成的差异,与分化多样性的范畴类似[8]。此类指数种类非常多样,主要包括种面积曲线的斜率[44]、相似性/相异性系数(similarity/dissimilari⁃ty coefficients)[32,45]、相似性随地理距离衰减的斜率[46]、样方-物种组成矩阵总方差(sum of squares of a species matrix)[23]、排序空间的梯度长 度 或 距 离[47-48]、基 于 信 息 论 的 熵(entro⁃py)[28,49]以及 beta多样性分解为物种周转(spe⁃cies turnover/replacement)和 嵌 套(nestedness/difference in richness)组分[35,50]等。

2.2.2 物种周转和空间变异多样性

根据样方空间设置的不同,可将beta多样性指数分为物种周转(species turnover)和空间变异(spatial variation)两大类[19]。物种周转是指在一定的空间、时间或环境梯度上,测量从一个到另一个取样单元的群落组成变化,这种变化可以是物种类别、相对多度、生物量或覆盖度等。需要特别强调的是,物种周转是指物种组成在空间距离上的变化速率,具有一定的方向性或空间结构,例如,某个群落中东西向和南北向的物种转换速率会有较大差异[19]。物种空间变异度量的是一定空间或时间范围内,所有可能的成对取样单元之间的物种组成差异,并不强调样方在生态梯度上的相对位置,也不必参照某个生态梯度或方向[31]。这两种方法在Whittaker提出的原始beta多样性概念中都有提及,但并没有进行明确地区分,导致在很长一段时间内,生态学者认为beta多样性和物种周转是类似的概念,从而导致beta多样性指数的混用[7,14]。另一方面,二者也不完全互斥。例如,成对样方之间的组成差异,可以与样方间的环境或空间距离相结合,从而可以很好地量化物种组成沿生态梯度的变化,这也体现了物种周转方法的核心思想[51],而且这种方法对于校正取样强度(样方数)有一定的优势[52]。另外,也有人将成对样方间的相似性/相异性组成的矩阵取平均,来代表区域总体的物种组成变异程度,这会掩盖样方在空间上的排列以及生态梯度的作用,因此并不能度量物种转换[53]。由此可见,很多beta多样性指数实际上并不能用来度量物种转换[31]。因此,从概念上对二者进行区分,有助于合理设置取样方案,并选择恰当的指数来准确地研究beta多样性与生境的关系。

2.2.3 基于出现率和基于多度的多样性

根据是否包含物种多度信息,可将beta多样性指数分为基于出现率(incidence-based或者presence/absence)和基于多度(abundance-based)两大类。早期beta多样性研究更多地关注物种组成的差异,而未考虑物种多度分布的影响,因此,提出大量基于出现率的指数,如Jaccard和Sorensen等是应用最广泛的指数[32-33]。此类指数常用来比较两个群落间差异或重叠物种所占的比例,其公式一般是由三部分组成:两个群落共有的物种数(a)和只出现在某一群落的物种数(b和 c)[19]。值得注意的是,经过一定的数学变换,此类公式也可转化为传统的由al⁃pha和 gamma组成的公式表达形式[23,54]。

基于出现率的指数简单容易理解,取样时不需要统计物种多度,因而在生态学研究中广泛应用。但此类指数将优势种和稀有种同等对待[54],因此也被批评遗漏了很多群落结构和生态信息。由于基于出现率的指数过于依赖对样方稀有种的调查,在取样不充分的数据分析中往往表现不佳,群落间物种组成差异被高估,并且这种偏差会随着取样面积的减小以及物种丰富度的增加而逐渐增加[55]。甚至有研究者表达了对此类指数应用前景的担忧,认为对于该类指数采取偏差纠正或方差测量等方法是不可行的[25,54]。因此,当所比较的两群落中包含大量的稀有种,特别是数据分析被限制于极小的取样面积时,对于任何基于出现率指数的多样性分析结果都难以做出准确合理的生态学解释[56]。然而也有学者并不认同这种说法,因为所有指数都是在beta多样性基本概念的基础上针对特定问题提出的,各自度量了群落结构的不同侧面,具有一定的唯一性,例如,Jaccard指数主要聚焦于全局层面,而Sorensen指数则更侧重于局域层面[25,54]。在取样相对完整,尤其是稀有种数量不大的情况下,基于出现率的方法简便易用,且不受区域间物种多度分布的影响,依然有很强的应用价值。

总体上,生态学家已基本达成共识,基于多度的指数可能比基于出现率的指数反映更多的群落信息,同时对取样效应更加稳健,是高效准确的多样性度量方式[30,57]。举例来说,两个物种组成完全相同的群落,有相同的基于出现率的beta多样性,但二者可能有完全不同的物种多度排序(abundance rank),一个群落中的优势种,在另一个群落中完全有可能是稀有种;即使多度排序也相同的情况下,种间多度均匀程度也可能有很大差异。最早考虑物种多度的指数是基于Bray-Curtis距离的相异性指数,也是Sorensen指数的多度版本,在植被排序分析中被广泛用于产生距离矩阵[58]。与之类似,在基于出现率的指数基础上,可以扩展得到一系列基于多度的指数版本[30,54]。

一般情况下,基于多度的指数对取样不足更加稳健,因为稀有种的随机变化可能是由取样效应造成的假象,而基于多度的指数受到稀有种周转的影响要比基于出现率的指数小得多[59]。但加入多度信息同时也引入了一定的主观性,需要对常见种和稀有种转换的权重做出选择。例如,Morisita指数也是常用的基于多度的指数,其取值范围存在问题[60],Horn在此基础上提出了Morisita-Horn指数,将原始值的取样范围转化为(0,1)之间[61]。该指数在物种非常丰富的群落中会被少数极度优势的物种(个体数远高于稀有种)主导,对取样面积和物种丰富度不敏感,因此成为生态系统间功能差异比较的理想指标[25]。然而,这同时也使稀有种变化的影响几乎完全被忽略[62]。因此,并不适合于生物多样性保护等更加关注稀有种变化的研究[63]。由此可见,在对优势种和稀有种的相对敏感性方面,beta多样性指数选择应该根据具体的研究问题,考虑一定的权衡[25,30,54,59]。例如,Chao 等为校正取样不足的影响,提出了概率性的方法来估计缺失共有种(unseen shared species)比例,可显著降低由取样效应导致的估计偏差,但同时由于此方法是基于群落共有种多度,从而不会过于依赖某些优势种,部分保留了对稀有种的敏感性[54]。

2.3 Beta多样性指数的数学性质

Beta多样性的度量方式种类繁多、用途各异、数理性质错综复杂,是否存在最完美的指数一直以来对生态学家都是很大的困扰。厘清不同beta多样性指数及其各分解组分间数理性质的异同,有助于帮助生态学家在实际操作中选择恰当的度量方式[30]。Wilson等首次注意到并不是所有指数都适用于度量群落物种周转,因此,他们提出4个“表现优异”的标准,并对6个基于出现率的指数进行了检验,结果发现只有2个指数符合所有标准[33]。此时beta多样性指数研究还处于早期阶段,但他们提出的标准或性质,如符合物种周转的定义、独立于物种丰富度以及取样面积等,对后续beta多样性数理指数性质研究具有深远影响[33]。

随着beta多样性研究的深入,新的指数不断提出,更多的标准或性质也逐渐加入讨论的范畴。Koleff等认为,beta多样性指数应至少具备三种性质:对称性(symmetry),即样方的排列顺序不影响beta多样性取值;同质性(homoge⁃neity),只要物种组成的各部分比例不变,beta多样性独立于总的物种丰富度;嵌套性,即嵌套样方之间不存在物种周转,此时beta多样性与样方之间的物种重叠比例的大小无关[32,54,64]。Legendre 对 beta多样性的数理性质及取样性质做了非常详尽的总结归纳,共综述14种性质,并在此基础上对16种指数的实用性做出综合性评估[23]。Legendre等[23]把 14种性质分为4组:基本性质(如对称性、最小值为0、无共有种时取最大值、与多度关系的单调性等)、数据集间的比较、取样问题相关以及空间排序相关。下面是一些与beta多样性比较相关的重要性质:

1)物种复制不变性(species replication in⁃variance)。生态学解释为:将一个物种组成矩阵(行为物种,列为样方)的列复制两次或三次,样方间的物种组成差异与原始数据保持不变[25]。对于基于出现率的指数而言,本文前面提到的同质性是该性质的特例,可使不同数据集之间beta多样性的比较独立于总的物种丰富度[32,54,64]。 应 该 指 出 ,该 原 则 与 前 面 提 到 的replication principle不同[37]。

2)测量单位不变性(invariance to the mea⁃surement units)。该性质允许在生物量水平(多度或生物量)差异较大或者生物量采用了不同的测度单位(例如g或mg)的区域间进行beta多样性比较。

3)存在固定的取值上限(existence of fixed upper bound)。存在固定上限有利于beta多样性区域间比较和解释,因为固定的上限可以使beta多样性有固定的最大值。这样对于不同的beta多样性指数,都可以通过除以其自身的最大值来计算相对多样性,将其取值范围转换为0~1之间,因此相同的beta多样性数值表示相同程度的物种组成差异,进而提升了区域间be⁃ta多样性的可比性。

4)取样单元物种丰富度梯度不变性,即独立于alpha多样性。如果beta多样性独立于al⁃pha多样性,那么有相同物种转换比例的样方对之间应该有相等的beta多样性取值,而不管样方对间物种丰富度差异的大小。只有这样,beta多样性才能在alpha多样性差异较大的区域间进行有意义的比较。该性质的检验方法:基于出现率的相异性指数往往由群落共有种(a)以及两群落各自的特有种(b和c)组成的公式表示,这种公式表达也可以转化为由alpha多样性和共有种比例组成的公式,如果在公式转换过程中,alpha多样性可以成功被消除,说明该指数是在数学上独立于alpha多样性的。该性质比同质性原则更加严格,如果某指数满足该性质,那么可以推断其也一定满足同质性原则。但要注意的是,此推导过程不可逆。经过Legendre检验,除少数基于距离的方法(如Eu⁃clidean distance、Manhattan距离等),其他大部分指数都满足该性质,包括常用的Hellinger、Bray-Curtis、基于多度的Jaccard和Sorensen指数等。

5)取样单元总多度梯度不变性(invariance to total abundance in each sampling)。该性质也由Jost提出,也称为密度不变性(density invari⁃ance),是指beta多样性指数不应对局域群落的绝对物种多度(raw abundance)变化敏感,而只随相对多度(relative abundance)的改变而改变[25]。

6)取样强度稳健性。随着取样强度增加,稀有种(尤其是在两个群落都未取到的种,joint absence)在样方中出现的概率增加[54,65]。一般来说,在自然群落中很难做到取样充分,因此,beta多样性指数往往会低估样方间的差异,而且这种偏差会随着取样强度的增加而逐渐降低[66-67]。在条件允许的情况下,尽量采用基于出现率的指数所对应的基于多度的版本,因为后者对优势种更加敏感,而对稀有种的转换相对不敏感,因此在取样不足的情况下,表现出一定的稳健性[59]。

在此基础上,Barwell等[30]将基于多度的beta多样性指数细化为4个组分:物种周转(turnover),物 种 丰 富 度 差 异(richness differ⁃ence)、物种多度等级转变(rank abundance shifts)以及均匀度差异(eveness differences),并提出新的与之对应的性质:

7)与群落间物种多度等级的差异单调正相关。基于多度的beta多样性指数应该能够反映群落间物种多度等级分布的差异程度,即优势种(dominant species)和稀有种(rare species)比例的差异。

8)与群落间物种均匀度差异单调正相关。即使两个群落有完全相同的物种组成以及多度等级序列,但物种均匀度依然会造成群落结构的差异,例如某物种在两个群落都是优势种,但是其优势程度可能差异很大。基于多度的指数应该随着两群落均匀度差异的增加而单调增加。性质7)和性质8)是Legendre等提到的性质P3(多度敏感性)的两个重要组成部分[23]。

9)对物种嵌套和周转的相对敏感性。对于基于出现率的指数,Kloeff等从概念上将其分为两类:狭义的指数(narrow-sense metrics),单纯地度量物种的周转;而广义的多样性(broad-sense metrics),则同时测量物种周转和物种丰富度差异[32]。这种划分方法也为后来提出的beta多样性再分解方法奠定了理论基础。Beta多样性再分解方法认为,群落间物种组成差异主要由两部分组成:物种替换或周转(replace⁃ment or turnover)和物种增加或丧失(gain or loss[68-70]。这两种beta多样性组分各自代表不同的生态过程,二者的相对重要性分析可为be⁃ta多样性的机制性解释增加新的理论根据。

10)对稀有种和常见种空间周转的相对敏感性。自然界中普遍存在物种的出现率通常随多度增加(positive occupancy-abundance relation⁃ship)的现象,因此稀有种一般在空间分布上比常见种更狭窄,有更大的概率出现空间上的周转[71]。基于出现率的指数,由于只考虑物种出现或不出现,因而对稀有种周转特别敏感。在实际生态学研究中,多数基于出现率的指数往往随取样强度的变化剧烈变化,生态学家已普遍意识到这一点[72]。相比之下,基于多度的指数对优势种的变化更敏感,而受稀有种变化影响较小,因此在经验研究中比基于出现率的指数对取样强度变化更加稳健[59]。然而,在多数保护生物学研究范畴内,更加关注稀有种或濒危物种的变化而非优势种,这时Morisita和Simpson 等指数的作用就比较有限了[30,54]。综上所述,在选择beta多样性指数时,应在稀有种和优势种相对敏感性方面做出权衡,虽然这种做法可能会引入一定的人为主观性,但在面对不同研究目标时变得更加灵活。

3 区域间beta多样性指数可比性问题

区域间beta多样性的空间分布格局研究,可以帮助我们检验产生和维持生物多样性各种生态过程的相关假说[73-76]。然而很多研究发现,大多数beta多样性指数与其他群落结构参数(如区域物种丰富度等)之间并不相互独立,其所产生的偏差已成为局域物种组成大尺度格局分析和解释的重要障碍[21,23,37,42,77-78]。

影响beta多样性可比性的潜在原因及影响。首先,gamma多样性可能在数学上限制了beta 多样性的取值范围[26-27,37,79]。在这种情况下,相同取值的beta多样性指数在物种丰富度差异很大的区域之间可能表征截然不同的物种组成差异水平,因此在区域间并不具备可比较性。在实际的beta多样性格局分析中,如果解释变量(如温度和降水等)与gamma多样性相关,二者的共线性会导致统计模型中该解释变量的贡献值被高估[19,80-81]。其次,取样不足,即某样点出现的全部种不完整的记录,可能是导致beta多样性与gamma多样性相关关系高估的另一原因[59,65]。Chao 等研究表明,beta多样性在多样性极度丰富的区域会更容易被高估(如热带雨林),因为在物种丰富度更高的群落中要获取完整的物种名录更加困难,进而导致共有种同时被不同群落取到的概率极低[72,82]。

需要特别注意的是,beta多样性与gamma多样性之间的相关性也可能是由特定的生态过程所驱动。因为某些生态过程在越接近热带的地区越强,如生态位特化(niche specialization)等,使得beta多样性和gamma多样性朝着相同的方向变化(即同时增加或降低),从而使二者呈正相关关系[78,83-85]。基于这种可能情况的存在,Jost认为beta多样性指数与gamma多样性在统计学上完全地相互独立并非必须[86]。

如何增加beta多样性的可比性:

1)选择独立于gamma多样性的beta多样性指数

研究表明,许多基于出现率的beta多样性指数,与群落总的物种丰富度(即gamma多样性)存在很强的相关性[87-88]。这就要求我们在使用此类指数描述区域间beta多样性变化时更加谨慎,特别是当区域间物种丰富度差异较大时。与基于出现率的beta多样性指数相比,基于多度的指数还包含了更加明确的物种多度等级和均匀度信息[19,30]。另外,基于多度的指数对于取样不足的数据表现更加稳健,因为它更加依赖常见种的分布,而受稀有种分布的影响较低[54,59,65,67]。因此,基于多度的 beta 多样性指数在实际数据分析中可能更加稳定高效,应在未来的研究中更加广泛地应用[37,59]。为消除beta多样性对gamma多样性之间数学上的依赖性,一些基于多度的beta多样性指数经过不断地改进,可在数学上或者计算上独立于alpha或gamma多样性。比如multiple-site Shannon en⁃tropy和normalized divergence等指数,在Hill number方法的基础上可度量群落有效种数,是多样性等级分解类方法中唯一可将gamma多样性分解为相互独立的alpha多样性和beta多样性两部分的指数[27,29,37,89]。另外,群落总方差法,通过直接计算群落数据表的总方差或由成对样方相异性指数获得的相异性矩阵来度量beta多样性,在计算上不依赖alpha和gamma多样性,可实现数学上对gamma多样性的独立[23]。

2)取样标准化

研究表明,在自然群落中要非常充分地取样或估计区域物种库大小是很困难的,尤其是在物种极为丰富的地区,如热带雨林等[90]。针对取样偏差问题,采用稀疏化(rarefaction)或外推(extrapolation)方法在区域间对取样进行标准化是常用的比较有效的校正方法,可在一定程度上分离生态学过程与取样效应的相互混淆,但也可能存在一定的问题,因为难以事先准确估计取样覆盖度(sample coverage)[59,91-93]。另一方面,也有一系列针对取样不足的多样性估计方法已应用于某些beta多样性指数,比如Jaccard-Chao指数,采用估计缺失共有种数的方法,来校正取样不足对beta多样性造成的低估,但也有后续研究表明,此类方法在极端取样 不 足 的 情 况 下 ,并 非 完 全 有 效[54,66,94]。 另外,多样性累积曲线(diversity accumulation curve)法在物种累积曲线的基础上,可评估样本量对取样完整性的影响,当物种丰富度较高且有大量物种缺失时,该方法纠偏的效果强于以前的方法[91-92,95]。如,Cao 等通过模拟研究发现,经过多样性累积曲线方法校正的Shan⁃non-beta多样性指数的表现优于零模型校正的指数(beta-deviations)[95]。

3)零模型

零模型法在近年的beta多样性分析中广泛应用,辅助检测潜在的群落构建机制[21,73,96]。随机化零模型通过随机交换群落中个体的空间位置来打破原有的物种空间组织结构,同时保持群落gamma多样性、总个体数以及每个种的相对多度不变,以消除gamma多样性与beta多样性之间的联系[19]。Kraft等通过模拟研究,发现beta多样性观测值与由零模型获得的期望值之差完全统计独立于gamma多样性[19]。之后,大量的研究采用该方法,在控制gamma多样性影响的情况下,揭示了局域群落构建过程对群落结构影响的作用[73,97-100]。

然而,最近的一些研究对此方法提出质疑,认为仅靠零模型法不足以完全区分生态过程的效应和区域间物种丰富度差异所造成的beta多样性变化[80,87,101]。原因是由于随机化过程中对小样方的物种丰富度(alpha多样性)零分布(null distribution)施加的潜在限制,使得beta多样性与gamma多样性之间不可避免地产生关联[101]。除此之外,对于零模型随机化过程的争论还有,是否应该保留观测的物种多度分布,因为物种多度分布可能是群落构建机制的主要驱动力之一[80,99,102]。因此,beta-deviation 可能过度地消除了某些群落构建过程的作用,从而影响了过程推断的准确性。实际上,自从零模型首次被引入群落生态学来控制gamma多样性对beta多样性的影响以来,关于beta多样性偏差的生态学解释一直没有达成共识[77,103-104]。在这种情况下,未来还需要更多的改进,以确保零模型可以明确地分离局域生态学过程,如扩散限制和生境过滤等对物种组成的影响与gamma多样性对beta多样性的影响。

4 Beta多样性指数的应用

4.1 Beta多样性指数在多样性纬度和海拔梯度格局中的应用

Beta多样性作为区域多样性的重要组成部分,是物种丰富度纬度格局的重要贡献者,即低纬地区有更多的特有种,因而有更高的物种组成周转速率[83,105-108]。但到目前为止,beta多样性究竟沿纬度梯度是如何分布的,生态学家依 然 存 在 很 大 的 争 议[19,80,109-111]。 2003 年 ,Koleff等首次对beta多样性纬度格局研究进行汇总,结果发现:在15个研究案例中,只有7个与以往的认识相符合,显示beta多样性在低纬度地区要高于高纬度地区[108,112-114];然而,有 2个案例显示beta多样性与纬度呈现正相关,剩余6个案例没有发现二者有显著的相关关系[115]。Koleff等认为,beta多样性度量方式应用混乱是造成研究结果不一致的重要原因之一,如Koleff等列举的11项研究中使用了多达9种不同beta多样性指数[115]。

不同指数反映的是物种组成差异的不同方面,而且各自拥有不同的统计学性质,因此,并不是所有指数都适用于纬度格局分析。例如,Kraft等通过模拟研究发现,多数beta多样性指数并不独立于gamma多样性,这也是多数beta多样性分析得出与物种丰富度相似格局(与纬度负相关)的重要原因之一,当使用零模型对指数进行取样效应校正以后,原格局发生了很大变化[19]。另外,Kraft等基于多种beta多样性指数对海拔格局的分析得出了类似的结果,即所有beta多样性指数,包括原始值及其对应的零模型的预测值,都有随海拔升高而降低的格局,而二者的差值(即beta-deviation,表示校正了由物种库大小导致的取样效应后的beta多样性)并没有显著的海拔格局[19]。这说明多数beta多样性指数在物种丰富度差异较大的区域间并没有可比性,需要结合一定的校正方法来对指数进行改进。自此,零模型方法在beta多样性地理格局分析中广泛应用,但此类方法的合理性还有待进一步探究[80,88,97,101-102,116]。Cao等利用基于多样性累积曲线的渐进法估计取样完整度与样本量的关系,在校正不同纬度间gamma多样性影响的同时,还保留了SAD所代表的部分生态过程的效应,进而揭示出局域生态位压缩对多样性纬度格局的作用[95]。这项研究对后续beta多样性纬度格局新的研究方法的探索有较强的指导意义:以多样性非参数估计为基础的取样标准化方法在多样性生物地理格局分析中具有潜在的应用价值。

4.2 Beta多样性指数在群落构建与生态系统功能研究中的应用

在生物多样性与生态系统功能(biodiversity–ecosystem functioning,BEF)研究方面,大量案例阐释了保持较高局域生物多样性(alpha多样性)对于维持生态系统多功能性以及服务的重要性[117-118]。然而关于生物多样性另一重要侧面,即beta多样性,对生态系统功能的影响及作用机制却较少有人关注[119]。在人类活动日益加剧的背景下,beta多样性变化引起的生物同质化现象会对生态系统功能造成损害,而且其程度甚至可能会超过局域物种的丧失或增加(alpha多样性变化)[120]。因此,未来关注人类活动驱动的生物同质化引发的潜在生态系统功能退化的机制以及后果,具有非常强的理论和实践价值[121]。

研究表明,空间或时间上的物种周转可同时对多种生态系统功能的维持有所贡献[122-124],而且有越来越多的证据从理论、实验以及观测等多种角度验证了beta多样性在不同生态系统类型或生物群系中的显著正效应[125-127]。这对未来BEF研究有诸多启示:首先,要在不同空间尺度考虑多样性效应[128]。beta多样性以及空间尺度在调节功能对多样性变化响应中的作用可能与局域物种丰富度以及物种特性的变化有联系,由此可以将生态系统功能的局域变化推演到更大尺度上的多种生态系统功能的变化[127,129]。其次,要重点考虑驱动局域多样性空间变异的机制,加强对BEF关系的理解,以期为未来的生态系统服务管理提供理论指导。由于beta多样性在不同生物类群群落构建推断方面,如环境、空间以及随机过程等,起重要作用[98,130]。因此,聚焦 beta多样性与生态系统功能研究,可能帮助加深对物种组合及功能空间变异产生的机制性理解。例如,Mokany[131]等认为,beta多样性“保险效应”只能在大的空间范围内非随机分布的且在时空上有较强交互作用的群落间发挥作用。

Beta多样性可以有很多不同的度量方式,基于不同的beta多样性指数,可能得到完全不同的BEF关系,这可能是妨碍beta多样性成为BEF 关系研究焦点的原因之一[8,19,24]。在 alpha多样性和生态系统功能关系研究中,可将净多样性效应分解为选择效应和互补效应两个组分[132]。类似地,也可将beta多样性效应分解为多种组分,如物种周转、物种嵌套以及物种丰富度差异等[50,70]。未来通过控制实验控制或分离beta多样性各组分对生态系统功能的影响,可能有助于促进对群落组织如何支撑生态系统过程与功能的机理的理解[119,133-134]。另一方面,beta多样性在不同尺度可能受到alpha或gamma多样性的影响,这进一步增加了beta多样 性 与 生 态 系 统 功 能 研 究 的 复 杂 性[19,100]。Karp[135]等发现beta多样性对土地利用强度响应的尺度效应由取样效应所致。尤其在较小的空间尺度上,随机从集合群落中抽取小样本会增加局域样方之间物种组成差异的概率。而在消除取样效应之后,原本beta多样性与土地利用强度之间的正相关关系变为负相关,即高强度的土地利用会造成群落的同质化。因此,在beta多样性-生态系统功能研究中,预先选择独立于取样效应以及其他多样性参数的beta多样性指数也至关重要。

4.3 Beta多样性指数在生物多样性保护中的应用

在生物多样性保护的实际应用方面,beta多样性与alpha多样性有几乎同等重要的作用。保护生物学家可以多种方式利用beta多样性概念指导自然保护区管理政策的制定。beta多样性所反映的区域间物种组成差异信息,可为自然保护区网络的设计,如大小、数量、方位和形状等提供参考,以最大化资源利用效率以及区域间物种的互补效应(complementarity)[136-137]。有研究表明,beta多样性是解决保护生物学中SLOSS争论(自然保护区应该设置为一个大面积的(SL)还是多个小面积的(SS))的关键[138]。一般认为,在物种周转较强的区域,需要设置面积较大或数量较多的自然保护区,才能有效保护物种变化的梯度[139]。但具体到不同类群的保护,需要根据其特定的进化历史和生物学特征来制定保护策略,因为不同生物类群的beta多样性形成机制可能不同[10]。有研究显示,针对beta多样性较低的哺乳动物和鸟类所制定的保护方案并不能有效保护beta多样性较高的两栖动物[140]。此外,基于全球数据的整合分析表明,个体大小、营养级和扩散方式都会影响不同类群的beta多样性[46],其中扩散能力是影响物种分布的重要因素,需要受到更多关注[107,113]。

Beta多样性还可用于评估人类活动对生物多样性和生态系统的影响,如物种在时间尺度上的周转速率,可以反映人为干扰对物种多样性保护的威胁程度[141];景观尺度上的beta多样性格局,可以用来评估农业管理[142]以及环境变化对生物同质化的影响[143];物种多度的空间周转是生态系统功能以及干扰响应监测的重要指标[144];区块间beta多样性维持机制的研究,还有助于退化生态系统的物种保护和恢复[145]。

5 研究展望

虽然经过半个多世纪的发展,beta多样性概念及其度量方式都有了长足的进步,并且在群落生态学、保护生物学、生物地理学、进化生态学等领域都有广泛的应用,但beta多样性理论体系仍不尽完善。beta多样性指数种类庞杂、错落交织,已成为阻碍该研究进一步深化的主要障碍之一。目前,生态学家已基本达成共识,可能并不存在最“完美”的beta多样性指数,即在任何生态学研究情境下都适用。因此,针对特定的生态学问题,结合实际的数据类型,对照不同指数所具备的数学及统计学性质,来选择适当的指数至关重要,以确保对结果解释的准确性以及在不同地理区域和生物类群间的可比性。例如在物种丰富度差异较大的区域间比较,应选择独立于物种丰富度的指数;在物种多度差异较大的区域间比较,基于相对多度的指数更为适合;当取样单元间的取样强度差异较大时,应选择结合一定取样标准化方法的指数;当需要反映稀有或濒危种的组成变化时,应选择对物种多度不敏感的指数;当关注生态系统功能时,应选择可反映优势物种组成变化的指数。

综上所述,未来应该在更广阔的时空尺度上、多类群之间、跨交叉学科,检验beta多样性指数的数学及统计学性质,厘清不同beta多样性指数在不同研究情境下的应用规范。另外,针对特定生态学问题或beta多样性指数存在的弊端而衍生出的多种校正方法,如取样标准化、多样性非参数估计等,还未得到广泛的关注及应用,而且有些方法的稳健性尚不清楚,未来这一领域仍需要继续加强。

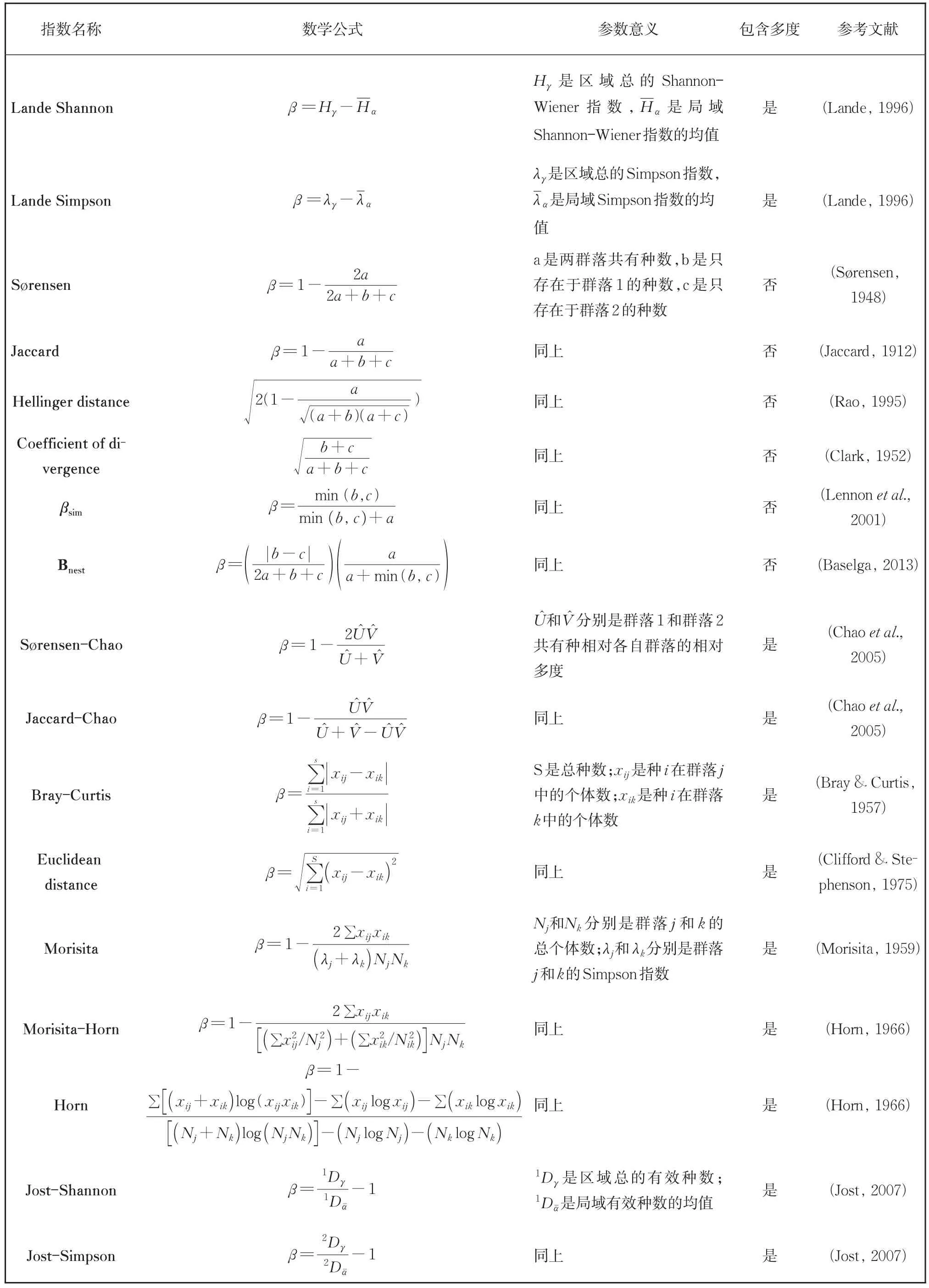

附表 常用beta多样性指数的数学公式

续表