数字普惠金融能否缓解新老两代农民工的多维贫困?

随着我国城市化和工业化进程的加快,农村人口在城乡之间的转移愈加频繁,形成了农民工这一带有浓厚中国特色的群体。截至2020年,我国外出农民工数量高达2.86亿人,约占总人口的20.28%。伴随着规模庞大的农民工流动,贫困也进行着乡城转移,农民工贫困已成为城市贫困的重要组成部分

。农民工的贫困治理不仅可以改善其福利状况,促进社会和谐稳定,还能加快资金、技术和人力资本向农村回流,弥补城乡发展短板,从而更好地实现稳定脱贫。由于成长环境的不同,新生代农民工(下文简称新农民工)与老一代农民工(下文简称老农民工)在文化观念和行为模式等方面存在明显差异,代际差异已成为农民工研究的新视角。目前,我国扶贫事业的重心已从解决绝对贫困转变为缓解相对贫困,衡量贫困的标准也由单一收入标准转变为多维贫困标准。在我国新阶段的扶贫工作中,普惠金融以其“普惠性”成为反贫困领域的研究热点。然而,传统普惠金融存在商业成本高、难以持续以及“最后一公里”难以打通等问题

,以新兴数字技术为依托的数字普惠金融能够惠及被传统普惠金融排斥的农民工群体,使其能通过提升自我发展能力实现脱贫致富。因此,研究增强贫困群体能力的数字普惠金融发展,探索其对新老农民工多维贫困的影响,建立相对贫困数字治理的长效机制,有助于为新时期反贫困理论和实践提供新的思路。

一、文献综述与研究假设

(一)文献综述

农民工的贫困测度研究从定性描述发展为定量测度,测度方法以AF双界限法为主。在测量维度方面,Sen(1999)提出了可行能力理论,认为贫困问题的根源在于人们被剥夺了包括收入、教育和健康等多方面的可行能力

。王小林和冯贺霞(2020)借鉴典型国家的经验提出2020年后中国贫困治理应采用多维贫困标准

。测度和评估农民工多维贫困的目的在于分析其背后的贫困成因,进而为改善农民工的福利状况提供政策参考。目前主流观点认为农民工自身人力资本的缺乏

、外部社会环境

以及制度改革的滞后

是造成农民工贫困的重要原因。随着研究的深入,农民工群体的内部差异开始受到极大关注。彭继权等(2019)认为农民工的相对贫困存在明显的代际差异,代际歧视是造成农民工相对贫困差距扩大的主要原因

。王青和刘烁(2020)认为农民工的多维贫困存在较为明显的不平等现象,老农民工的多维贫困程度高于新农民工

。

数字普惠金融与减贫关系的研究起源于金融发展与减贫效应,而后逐渐发展为普惠金融与减贫,再到数字普惠金融与减贫及相对贫困。学术界对金融与减贫的关系研究尚无一致结论。陈斌开和林毅夫(2012)认为金融发展以其机会不均等抑制了贫困群体的收入增长,不利于贫困减缓

。蔡晓春和郭玉鑫(2018)提出金融发展与减贫效应之间存在非线性关系

。董晓林等(2021)认为金融服务参与对农户的收入能力、发展能力和居住环境均有积极影响,具有显著的多维减贫效应

。

2005年联合国提出普惠金融的概念,学术界开始对普惠金融与减贫的关系展开研究。邵汉华和王凯月(2017)发现普惠金融对相对贫困的作用效果不如绝对贫困,但都在一定程度上发挥了减缓作用

。张栋浩等(2020)构建了农村金融普惠指数,实证检验了普惠金融发展能够有效缓解农村家庭的多维贫困

。部分学者认为金融排斥加深了家庭多维贫困程度

,而普惠金融的发展通过提供正规信贷从而改善了家庭教育、健康和生活质量等方面的贫困状况

。

近年来,数字普惠金融对减贫及改善相对贫困的研究成为热点,学者们普遍认为数字普惠金融降低了金融门槛,发挥了金融服务的普惠性,优化了金融资源的配置效率,有利于减贫或改善相对贫困

。但仍有部分学者发现数字鸿沟的存在使得数字普惠金融改善相对贫困具有数字陷阱,可能会提升居民贫困发生率,加深居民多维贫困程度

。曾福生和郑洲舟(2021)通过实证分析发现数字普惠金融对农村地区的消费贫困、收入贫困具有非线性影响,减缓作用显著

。

通过文献梳理发现,已有研究为本文提供了有益参考,但仍值得进一步探究:一方面,已有文献关于数字普惠金融与多维贫困的研究十分有限,微观层面的个体差异研究更为匮乏,尤其忽视了农民工这一规模庞大的“隐性贫困”群体;另一方面,不同地区群体的相对贫困特征与其地理位置、资源禀赋密切相关

,这可能导致数字普惠金融与减贫的关系存在区域异质性

。既有文献探讨数字普惠金融对相对贫困的影响多以传统计量模型为主

,忽视了事物之间的空间关联性。据此,本文拟在从代际视角出发测度新老农民工多维贫困的基础上,运用空间杜宾模型和面板门槛模型分析我国数字普惠金融发展对新老农民工多维贫困的减缓效应,并进一步选用就业机会为中介变量,利用中介效应模型定量分析数字普惠金融缓解新老农民工多维贫困的机制,以期为改善农民工的福利状况和实现高质量发展提供政策参考。

(二)研究假设

1.数字普惠金融对农民工多维贫困的影响。数字普惠金融作为数字经济时代的金融科技产物,以新兴数字技术为依托,降低了交易双方的成本,打破了传统金融机构的“二八法则”和“最后一公里”条件限制,持续为包括农民工在内的“长尾群体”提供广覆盖、低成本、高效率的金融服务,降低了贫困脆弱性

。此外,相对贫困的治理更注重贫困群体的自身造血能力,数字普惠金融以其金融资源的可获得性和支付便利性

为农民工提供与城市居民同等的信贷、储蓄、保险等金融服务,普及金融知识

,满足金融需求,拓宽就业创业机会,提升自我发展的能力,从而实现多维贫困的缓解。然而,由于新老农民工在教育水平、思想观念等方面的不同,数字普惠金融对新老农民工多维贫困的缓解效果可能存在一定差异。因此,本文提出如下假设:

H1:数字普惠金融对新老农民工多维贫困均具有减缓作用,且存在代际差异。

2.数字普惠金融减缓农民工多维贫困的机制。数字普惠金融能够促进农民工就业机会的增加。一方面,数字普惠金融能够降低企业融资成本,提高资源配置效率

,带动实体经济发展,从而增加企业的劳动力需求。数字普惠金融还可以推动以电商平台为基点的就业形式的创新,增加农民工就业选择。另一方面,依托互联网技术的数字普惠金融可以缓解农民工的信息不对称,使他们能够及时高效地了解国家政策和就业市场动态,从而提高就业可能。此外,数字普惠金融的发展提高了农民工对互联网和数字技能学习的能力,减少其因自身劳动技能与目标岗位需求不匹配所造成的结构性失业,同时减少长期滞留于次级劳动市场,从事劳动强度大、工作时间长的体力劳动。农民工就业机会的增加能够赋予农民工更多发展的可能,激发其生产发展和脱贫致富的内生动力,最终达到农民工群体在收入、就业和健康等多方面改善的目的。基于上述分析,本文提出如下假设:

H2:数字普惠金融通过增加农民工的就业机会缓解其多维贫困。

例如,学习《雷雨》一文时,我就布置学生在课下查阅相关资料,了解曹禺所生活的20世纪二三十年代中国的社会状况。学生通过查阅相关资料了解到,当时一方面是南京国民政府快速发展的黄金10年,一方面是社会阶层急剧分化的时代,这一复杂的社会现实直接影响了曹禺《雷雨》的创作。了解这些时代背景就为学生理解《雷雨》的整体内容奠定了基础。

3.数字普惠金融对农民工多维贫困的门槛效应。金融发展促进地区经济发展,从而提升流入地城市农民工的收入,这是金融缓解贫困的主要路径

。当经济发展水平较低时,因数字普惠金融产生的产业投资领域只能吸收部分群体就业,工资性收入增长主要惠及其中收入水平较高的群体,导致就业群体间的激烈竞争

。农民工群体受教育程度不高、社会资源较少,处于就业竞争的劣势地位,使得数字普惠金融对农民工多维贫困的缓解作用有限。随着地区经济发展水平的提高,流入地城市产业结构升级、就业机会增加、社会保障完善,改善了农民工在城市的教育、生活、医疗、就业和创业等条件,带动其收入水平的提高,增强其消费和投资的信心和能力,从而改善多维贫困。据此,本文提出如下假设:

H3:数字普惠金融在缓解农民工多维贫困时存在经济发展“门槛”。

二、研究设计

(一)数据来源

本文的微观数据来源于2014—2017年全国流动人口动态监测调查数据,研究对象为农民工群体。根据喻林和唐健飞(2014)的定义,农民工是指具有农业户口、远离户籍地、在城市中从事非农工作并居住生活6个月及以上的群体

,因此筛选户口性质为“农业”、本次流动原因为“务工/工作”、本次流动时间在半年以上的样本。为了体现新老两代农民工样本组在年龄结构上的可比性,仅保留农民工劳动年龄段的样本数据。参考蒋南平和郑万军(2017),将农民工按照1980年出生为界线分为新老农民工

。在此基础上,剔除收入、教育、就业、健康和生活维度指标存在缺失值的样本。本文的宏观数据来自北京大学数字普惠金融指数

和《中国统计年鉴》。将宏观和微观数据按照省份(港澳台地区、西藏自治区除外)合并,最终得到2014—2017年中国30个省份的农民工样本数据。农民工样本分布如表1所示。

(二)变量选择及描述性统计

3.老师所讲的导入新课艺术、课堂讲授艺术(特别是教师语言艺术)、组织教学艺术、课堂板书艺术、教学总结街艺术,对此感悟颇多,我认为一个好的优秀的一流的课堂应该具有一流的理念、一流的分析、一流的表达、一流的组织、、一流的课件即“五个一”,老师所讲授的教学内容应具备知识性、思想性、趣味性、逻辑性即“四性”,让我们的教育教学内容在学生那里入头、入脑、入心,最终促成重大转变:教材体系——(教育者)教学体系——(内化受教育者)价值体系——(外化)实践体系

但我可以对天发誓,我脑子从来没有进水;不但没有进过水,连空气都没有进过。这就是我的思维方式。虽说作家二字我是万万不敢当的,但毕竟我现在还写小说吧,好歹也算个文学爱好者不是,有点儿异于常人的思维方式也是可以理解的吗。总是喜欢对一些感兴趣的事浮想联翩。

财务预算是指企业根据自身的实际情况,以其战略目标为核心,对未来一定时期年内的各项资金的投入和支出进行预测。所谓财务预算管理是指企业在一定的经营目前下,对其自身的经营管理活动以及投融资活动进行协调和规划的一种财务管理活动。国企的财务预算指的是对企业某个阶段的经营活动的分析总结,于科学生产经营预算和决策基础,用多种形态来真实反映企业未来的规划投资。

3.中介变量:就业机会。参考蔡昉(2004)的做法,以各省份就业率表示就业机会

,计算方法为个体就业人口/总人口。

4.门槛变量:地区经济发展水平。采用人均GDP的对数来度量流入地省份的经济发展水平,从个体层面消除人口总量和地区规模对经济发展的影响。

5.控制变量。考虑到影响农民工多维贫困的因素复杂多样,本文基于以往研究并根据数据的可获性,选取新老农民工的性别、婚姻状况、流动范围、健康立档率等变量。

变量含义与描述性统计见表3。

2.核心解释变量:数字普惠金融。选用北京大学数字普惠金融研究中心的“数字普惠金融指数”来衡量各省份数字普惠金融发展水平,该指数从数字普惠金融的覆盖广度、使用深度和数字化程度三个方面测度了我国数字普惠金融的发展状况

。

式中:f为Pb2+的去除率(%);C0为吸附前水中Pb2+的浓度(mg/L),Ce为吸附后水中Pb2+的浓度(mg/L)。

(三)模型构建

=

+

+

+

根据上述检验,本文对新老农民工均采用时间固定效应空间杜宾模型进行解释,设定如下:

=

+

+

+

(

+

)+

+

(1)

弓形虫是一种特殊的寄生性生物(原虫),寄生在细胞核中,形体很小,肉眼看不见,结构也很简单,但可作为病原体导致传染病。弓形虫的生活史中可出现5种不同形态,即滋养体、包囊、裂殖体、配子体和囊合子(卵囊)。包括人在内的各种恒温动物,如猫、狗、牛、羊、猪和鸟类等均有可能感染弓形虫。感染后,弓形虫寄生在肌肉和内脏中,但猫(或许还包括其他猫科动物)比较特殊,可以从粪便排出弓形虫囊合子,成为重要的传染源。

(2)

其中,

和

表示省份,

表示年份,

为新老农民工的多维贫困指数,

为数字普惠金融指数,

为一系列解释变量,

为空间自回归系数,

和

分别表示本地区相关变量对农民工多维贫困影响的程度和方向,

和

分别表示邻近地区相关变量对本地区农民工多维贫困影响的程度和方向,

为时间固定效应,

为空间权重矩阵,

为扰动项空间权重矩阵,

和

为误差向量,

~

(0,

)。考虑到空间计量模型的稳健性,本文选择遵循相邻规则的0-1邻接权重矩阵和经济距离权重矩阵进行检验,两种空间权重矩阵的设定如下:

1.被解释变量:多维贫困。本文衡量农民工多维贫困的指标参考全球多维贫困指数MPI的指标体系,该体系包括教育、健康和生活三个维度。在此基础上,结合国内外学者的经验与农民工的实际情况,本文增加了收入和就业两个维度。收入是维持农民工城市生活的物质基础,是识别农民工与其他群体相比是否处于贫困状态的重要标志。考虑到农民工这一群体进城务工的特殊性,他们在城市就业方面的表现也能体现出其生活水平。因此,最终确定了包含5个维度、8个指标的多维贫困测度指标体系,具体如表2所示。需要说明的是,本文的测度对象为农民工个体,而非家庭;识别农民工多维贫困的标准是城镇居民,以更加清晰地展示农民工在城市中的相对贫困状况

。

(3)

(4)

=

+

在系统设计的过程中,管路的布置忽略房间中实际墙体走向,方便系统实际计算,但与实际情况有偏差。基于简化后BIM模型中各楼层墙体坐标的定位,通过定点寻路的优化算法,确定每一段管路节点坐标,完成同一楼层中同一分区的管路布置。除此之外,针对机房(默认机房位置已知)中的设备也做进一步坐标定位,从系统图中的物理关联上升为实际工程中的位置关联。

三、实证结果分析

(一)新老农民工的多维贫困

对于局部地区的空间自相关现象,本文基于莫兰指数,利用集聚分布图进行分析

。2014年北京为新老农民工多维贫困的“低—高”集聚地区,该地区农民工的多维贫困程度较低,且被周围高贫困的省份包围。河北和山西的老农民工多维贫困程度明显高于新农民工,表现为“高—高”集聚。“低—低”集聚分布在广东,这一区域及其相邻地区整体多维贫困程度较低。2017年出现了从之前的不显著地区到“高—高”集聚地区的情况,说明农民工多维贫困的空间集聚性有所增强。具体来看,“高—高”集聚主要分布在我国北方地区,包括山西、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西和东北三省,这类地区的经济发展水平低于发达地区,既难以从其他地区获得溢出效应,也无法形成有效的溢出效应,因而表现为多维贫困程度高的省份被同样高贫困的省份包围。

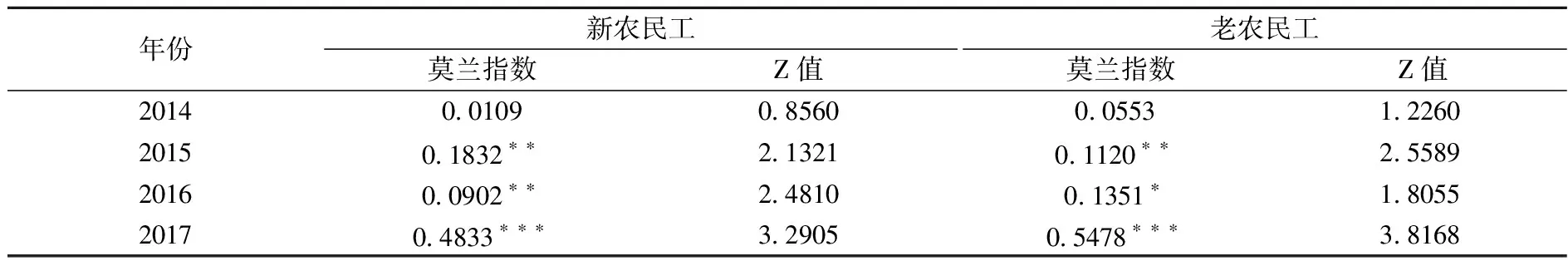

接下来考察新老两代农民工多维贫困的空间相关性。莫兰指数是目前常用的空间自相关指标,取值范围为[-1,1],绝对值越大表示空间集聚效果越强。表6为2014—2017年新老农民工多维贫困空间相关性的检验结果。由表6可知,2014年新老农民工的莫兰指数不显著,但样本期间总体上不同省份之间存在显著的空间正相关性,说明我国新老农民工的多维贫困在空间分布上趋于集聚,证实本文采用空间计量方法的合理性。另外,新老农民工多维贫困的空间相关性波动上升。

本文采用Alkire和Foster(2011)提出的AF双界限法来测度新老农民工的多维贫困

。在AF双界限法下,第二层界限中贫困临界值

的设定至关重要。参考Mitra和Posarac(2013)

的研究,本文将

=0.4作为界限测算2014—2017年新老农民工的多维贫困发生率

、平均剥夺份额

以及多维贫困指数

,测算结果如表5所示。由表5可见,我国各地区农民工整体的多维贫困程度不高。从代际差异来看,新农民工各指标始终低于老农民工,说明老农民工多维贫困的广度、强度和深度都更高。从区域差异来看,2014年东部地区农民工的多维贫困指数最高,为5.05%,其次是西部地区4.89%,中部地区4.81%,东北地区4.47%;2017年,农民工整体的多维贫困发生率

呈东—中—西—东北的梯度递增趋势,平均剥夺份额

也相应递增,多维贫困指数

综合两者变化最终呈现同样的梯度递增趋势,可见我国农民工多维贫困的重心由东部地区向中西部地区转移。此外,四大地区之间的多维贫困差距呈现出先扩大再缩小的态势,农民工的多维贫困开始趋于地域均衡。从年份变动来看,新老农民工的多维贫困随时间推移都有所改善。

(2)浓盐酸易挥发,反应制取的氯气中含有HCl,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;若装置C发生堵塞,装置B中的压强会增大,长颈漏斗中液面上升,形成水柱。

由空间相关性分析可知,空间地理因素是影响新老两代农民工多维贫困的重要因素,农民工所处的地理位置不同,多维贫困程度也有差异。2014年新老农民工多维贫困的显著区域呈现点状分散式分布特征,2017年呈现集中连片式分布的空间格局,农民工多维贫困的空间集聚性有所增强。

(二)数字普惠金融对新老农民工多维贫困的空间杜宾模型分析

由于空间杜宾模型同时包括因变量和自变量的空间滞后项,自变量的空间滞后项还会影响反馈效应,因此空间杜宾模型的估计系数仅在方向和显著性上有效。为此,本文参考 Lesage(2008)

提出的偏微分方法对空间效应进行分解,分解结果如表7所示。由表7结果可知,新老农民工数字普惠金融的直接效应、间接效应和总效应系数至少在5%的水平上均显著为负,说明数字普惠金融的发展会显著缓解本省份和邻近省份新老农民工的多维贫困,原因可能在于数字普惠金融会加快区域间要素流动,带动邻近地区数字普惠金融的发展,从而改善邻近地区农民工的多维贫困状况。此外,数字普惠金融对老农民工和新农民工的直接效应分别为-0.034和-0.014,说明数字普惠金融每增加1%,本地区老农民工多维贫困指数平均降低0.034个单位,新农民工平均降低0.014个单位,证明数字普惠金融的发展对老农民工多维贫困的减缓作用更大。由此,验证了本文的假设1。

选取的总计225所国内外高校官网的语种数量从一种语言到十几种语种不等,但整体来说,从实用性角度出发无论是国内还是国外高校,高校网站语种数量多集中为1-3种,只有少量高校网站会涉及3种以上语言;不同点在于多语网站建设的原因,国内高校多是出于与特定学校进行国际交流合作的需要或是语言类学校展示学术水平的需要,而国外高校建设多语网站的原因很多是本国复杂的语言使用情况。

从控制变量来看,新农民工的性别和婚姻状况对其多维贫困均有显著影响,男性、已婚的更容易陷入多维贫困状况。省内流动、在本地参与健康立档能够减缓农民工的多维贫困。跨省流动不仅流动成本高,还需重构社会网络,在社会保障方面可能还会受到排斥

,导致农民工多维贫困的加深。健康始终是农民工这一弱势群体的基本需求,健康立档是其融入当地、规避风险的重要依托。老农民工在本地健康立档的间接效应在5%的水平上显著,说明邻近地区老农民工的健康立档率具有显著的空间溢出效应,邻近地区健康立档率提高的示范效应会反馈到本地区,促进本地区健康立档的推广,从而影响老农民工的多维贫困程度。

(三)稳健性检验

本文采用以下两种方法进行稳健性检验:第一,更换空间权重进行两者关系的检验。参照林光平等(2006)

的做法,引入空间经济权重矩阵替代上文的一阶邻接权重矩阵。第二,替换因变量进行两者关系的检验。郭峰等(2020)认为数字金融覆盖广度和使用深度是衡量数字普惠金融的重要维度

,本文采用这两个维度来替换数字普惠金融指数进行稳健性检验。由表8结果可知,更换空间权重和因变量后,数字普惠金融与新老农民工多维贫困的系数仍然显著为负,并存在代际差异,结论与前文一致,证实了本文结论的稳健性。

四、进一步讨论

(一)机制分析

根据理论分析,数字普惠金融对新老农民工多维贫困的影响可能通过提高就业机会发挥作用。据此,本文以流入省份的就业机会为中介变量,采用中介效应模型进一步检验数字普惠金融对新老农民工多维贫困影响的机制。参考既有文献关于中介效应的检验方法,构建如下中介效应模型:

另外,智慧课堂可以利用信息技术全程远程直播与录播课堂教学过程,一是可以实现课堂教学过程的再现,二是使因为特殊情况不能上课的学生,可以通过PC或移动终端随时随地进行学习,做到“人人皆学、处处能学、时时可学”。

=

+

+

+

(5)

空间计量模型主要包括空间自回归模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。对于模型的选择,本文参考Elhorst(2014)

的方法,基于混合最小二乘回归确定模型中空间效应的具体形式,检验结果如表4所示。

(6)

=

+

+

+

+

(7)

其中,

为就业机会,

为常数,

、

、

为待估参数,其他变量含义同式(1)。

按照分步检验的思路,表9中第(1)、(4)列符号均显著为负,表明数字普惠金融对新老农民工多维贫困的减缓作用均显著。第(2)、(5)列符号均显著为正,说明数字普惠金融的发展能够增加农民工流入省份的就业机会。第(3)、(6)列结果显示,加入中介变量就业机会后,减缓作用依旧显著,且老农民工的就业机会在数字普惠金融缓解多维贫困中的贡献为0.0510×(-0.1081)/(-0.0772)=7.14%,而新农民工就业机会作为中介变量的贡献为0.0524×(-0.0728)/(-0.0150)=25.43%,说明就业机会作为数字普惠金融缓解农民工多维贫困作用的中介效应存在代际差异,且对新农民工的促进作用高于老农民工。此外,Sobel检验都在5%的显著性水平上拒绝原假设,可见数字普惠金融可以通过增加就业机会来缓解新老农民工的多维贫困,本文的假设2得到验证。

(二)门槛效应检验

参考Hansen(1999)

提出的面板门槛模型,本文对数字普惠金融与新老农民工多维贫困之间可能存在的非线性关系进行研究。其基本表达形式为:

=

+

(ln

≤

)+

(

≤ )+… + ( -1 ≤ )+ +1 (ln > )+ + (8) 其中,ln 为门槛变量, 为特定门槛值, ()为指示函数,面板门槛模型由此可转化为分段函数模型。 、 为待估参数,其他变量含义同式(1)。 不同氮肥配施对垦鉴稻6号生长发育及产量的影响…………………………………………………… 张秀顺,鲍红春,钱永德(62) 三是重点工作要加快推进落实。要对照年度目标,坚持问题导向、目标导向来推进各项工作,特别是批而未供和闲置土地大清查大处置、乡村全域土地综合整治与生态修复等重点工作,要盯紧进度、加快完成。 经检验 ,新老农民工的面板门槛模型存在单一门槛,且单一门槛值均为10 9135。因此,本文将地区经济发展水平划分为小于等于10 9135与大于10 9135两个区间。表10汇报了以地区经济发展水平为门槛变量的面板门槛模型估计结果。由表10结果可知,当ln ≤10 9135时,数字普惠金融发展对新老农民工的多维贫困具有减缓效应,作用系数分别为-0 0126和-0 0383。当ln 进一步提升并越过门槛值10 9135时,数字普惠金融对新老农民工多维贫困的缓解作用增强,影响系数分别上升至-0 0164和-0 0438,说明数字普惠金融发展对新老农民工多维贫困的影响具有明显的门槛效应,即随着地区经济发展水平的提高,数字普惠金融对新老农民工多维贫困的减缓作用增强,验证了本文的假设3。 本文基于2014—2017年全国流动人口动态监测数据,测算了新老两代农民工的多维贫困状况,运用空间杜宾模型实证研究了数字普惠金融对新老农民工多维贫困的减缓作用,并利用中介效应模型和面板门槛模型分别检验数字普惠金融对新老农民工多维贫困的影响机制与非线性关系。研究发现:第一,我国农民工整体多维贫困程度并不高,且随时间推移多维贫困程度有改善,但存在明显的代际差异和地区差异,同时新老农民工的多维贫困具有正向的空间集聚性,并随时间推移波动上升;第二,数字普惠金融对新老农民工多维贫困具有明显的减缓作用,并且对老农民工的减缓效果高于新农民工;第三,数字普惠金融通过提升农民工的就业机会来缓解其多维贫困,随着地区经济发展水平的提高,数字普惠金融对新老农民工多维贫困的缓解作用增强。 (6)可扩展性原则。运营在线监测分析系统应采用柔性设计,具有良好的可扩展性,具备业务处理的灵活配置能力,能够随着运营在线监测分析业务需求变化进行灵活调整与扩展,切实保障系统的科学性和有效性。 基于上述研究结论,建议从以下几个方面着手缓解农民工的多维贫困:第一,完善我国数字化建设,充分发挥数字普惠金融在缓解农民工多维贫困中的作用。在扩大数字普惠金融覆盖范围的同时,开展金融产品和服务创新,丰富对农民工群体的服务内容,满足农民工的金融需求,帮助农民工脱贫增收。同时,针对不同群体的农民工采取差异化策略,特别是加强对老农民工数字普惠金融知识宣传和教育力度,提高其数字普惠金融认知和金融素养。第二,在制定本地区的扶贫政策时,不仅要考虑本地区的致贫因素和扶贫措施,还需关注邻近地区的情况,加强与相邻地区的扶贫交流与合作,从而取得良好的规模效益。第三,将农民工纳入居民最低生活保障体系,落实农民工就业特别是高质量就业政策,解决农民工在健康、就业等方面的多维贫困。第四,注重数字普惠金融对农民工多维贫困的门槛效应,着力提高地区经济发展质量,充分发挥数字普惠金融对农民工多维贫困的加速性减缓作用。 [1] 左常升, 何晓军, 王小林. 城乡一体化与减贫[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015. [2] 焦瑾璞. 普惠金融导论[J]. 中国城市金融, 2019, (11): 80. [3] Sen A. Commodities and Capabilities[M]. London: Oxford University Press, 1999. [4] 王小林, 冯贺霞. 2020年后中国多维相对贫困标准: 国际经验与政策取向[J]. 中国农村经济, 2020, (3): 2-21. [5] 叶普万. 农民工贫困的演变路径与减贫战略研究[J]. 学习与探索, 2013, (12): 111-116. [6] 王美艳. 农民工的贫困状况与影响因素——兼与城市居民比较[J]. 宏观经济研究, 2014, (9): 3-16,26. [7] 葛笑如. 包容性增长视角下农民工贫困问题再审视[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2012, (4): 38-43. [8] 朱晓阳. 边缘与贫困——贫困群体研究反思[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2012. [9] 王晓东. 赋权增能视角下农民工社会救助模式转型——呼和浩特市个案研究[J]. 人口与发展, 2013, (6): 52-57,99. [10] 彭继权, 张利国, 陈苏. 进城农民工相对贫困的代际差异研究——基于RIF无条件分位数回归分解法[J]. 财经论丛, 2020, (9): 3-12. [11] 王青, 刘烁. 进城农民工多维贫困测度及不平等程度分析——基于社会融合视角[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, (1): 83-101. [12] 陈斌开, 林毅夫. 金融抑制、产业结构与收入分配[J]. 世界经济, 2012, (1): 3-23. [13] 蔡晓春, 郭玉鑫. 政府干预、金融发展对贫困减缓的影响分析——基于非线性交互效应动态面板模型[J]. 统计与信息论坛, 2018, (9): 36-43. [14] 董晓林, 吴以蛮, 熊健. 金融服务参与方式对农户多维相对贫困的影响[J]. 中国农村观察, 2021, (6): 47-64. [15] 邵汉华, 王凯月. 普惠金融的减贫效应及作用机制——基于跨国面板数据的实证分析[J]. 金融经济学研究, 2017, (6): 65-74. [16] 张栋浩, 尹志超, 隋钰冰. 金融普惠可以提高减贫质量吗?——基于多维贫困的分析[J]. 南方经济, 2020, (10): 56-75. [17] 陈银娥, 陈絮雯, 李莉. 金融排斥对家庭多维贫困的影响研究——基于CFPS的实证分析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2021, (5): 118-129. [18] Marsden J., Nileshwar A. Financial Inclusion and Poverty Alleviation-A Metalevel Review of Impact and Outcome Assessments of Financial Inclusion Strategies on Clients in Poverty[J]. Journal of Social Bussiness, 2013,3(4): 56-82. [19] Shiller R. J. Reflections on Finance and the Good Society[J]. American Economic Review, 2013, (5): 402-405. [20] 董玉峰, 陈俊兴, 杜崇东. 数字普惠金融减贫: 理论逻辑、模式构建与推进路径[J]. 南方金融, 2021, (2): 64-73. [21] 刘魏, 张应良, 王燕. 数字普惠金融发展缓解了相对贫困吗?[J]. 经济管理, 2020, (7): 44-60. [22] 何宗樾, 张勋, 万广华. 数字金融、数字鸿沟与多维贫困[J]. 统计研究, 2020, (10): 79-89. [23] 谢升峰, 尤瑞, 汪乐乐. 数字普惠金融缓解农村相对贫困的长尾效应测度[J]. 统计与决策, 2021, (5): 5-9. [24] 曾福生, 郑洲舟. 多维视角下农村数字普惠金融的减贫效应分析[J]. 农村经济, 2021, (4): 70-77. [25] 郭小卉, 冯艳博. 数字普惠金融发展的相对贫困减缓效应——基于京津冀县域空间面板数据[J]. 武汉金融, 2021, (2): 70-80, 88. [26] 金发奇, 言珍, 吴庆田. 数字普惠金融减缓相对贫困的效率研究[J]. 金融发展研究, 2021, (1): 14-21. [27] 孙继国, 韩开颜, 胡金焱. 数字金融是否减缓了相对贫困?——基于CHFS数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2020, (12): 50-60. [28] 吴静茹, 谢家智, 涂先进. 数字金融、市场参与和农户相对贫困[J]. 当代财经, 2021, (8): 64-77. [29] Kpodar K. R., Andrianaivo M.ICT, Financial Inclusion, and Growth: Evidence from African Countries[Z]. IMF Working Paper, 2011,11(73). [30] 黄益平, 黄卓. 中国的数字金融发展: 现在与未来[J]. 经济学(季刊), 2018, (4): 1489-1502. [31] 田杰,谭秋云,靳景玉.数字金融能否改善资源错配?[J].财经论丛,2021,(4):49-60. [32] 丁志国, 谭伶俐, 赵晶. 农村金融对减少贫困的作用研究[J]. 农村经济问题, 2011, (11): 72-77, 112. [33] 朱道才, 王浩. 基于门槛模型的旅游发展对城乡收入差距的影响效应研究——以长三角地区41个市为例[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2021, (5): 62-69. [34] 喻林, 唐健飞. 我国农民工权利贫困的立法救济[J]. 宏观经济研究, 2014, (9): 17-26. [35] 蒋南平, 郑万军. 中国农民工多维返贫测度问题[J]. 中国农村经济, 2017, (6): 58-69. [36] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学季刊, 2020, (4): 1401-1408. [37] 蔡昉. 人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长[J]. 人口研究, 2004, (2): 2-9. [38] Elhorst J. P. Matlab Software for Spatial Panels[J]. International Regional Science Review,2014,37(3),389-405. [39] Alkire S., Foster J. Counting and Multidimensional Poverty Measurement[J]. Journal of Public Economics,2011,95(7-8): 476-487. [40] Mitra S.,Posarac A., Vick B. Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study[J]. World Development,2013,41(1): 1-18. [41] Lesage J. P. An Introduction to Spatial Econometrics [J]. Revue D′économie Industrielle, 2008, 123: 19-44. [42] 李红娟. 流动人口社会保障水平的区域差异[J]. 人口与社会, 2019, (2): 35-43. [43] 林光平, 龙志和, 吴梅. 中国地区经济σ-收敛的空间计量实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, (4): 14-21. [44] Hansen B. E. Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation,Testing and Inference[J]. Journal of Econometrics,1999,(2): 345-368.

五、结论与建议