论劳动合同中止事由之不可抗力

孙国平 姜飞菲

摘 要:新冠疫情暴发导致大量劳动合同不能履行,为维护劳动关系和社会秩序稳定,政府出台相关政策限制企业的单方解除权,用人单位则以不可抗力为由中止劳动合同。但是,我国劳动合同中止制度缺乏统一立法,导致地方立法和司法实践不一,不可抗力规则作为私法中的法定免责事由,与劳动法的价值理念相冲突,且不可抗力事件范围的认定标准模糊、不可抗力条款的可约定性易被用人单位滥用,因此不宜直接适用于劳动合同。此外,不可抗力与劳动合同中止的制度功能不同,其作为中止事由有违公平原则,与既有劳动法规不符,鲜被司法实践认同。

关键词:新冠疫情;劳动合同中止;不可抗力事件;不可抗力条款

中图分类号:D923.6 文献标识码:A 文章编号:1009 - 5381(2022)03 - 0115 - 14

一、问题之提出

新冠疫情暴发使劳动關系的正常运行遭到破坏,为切实保障劳动者合法权益,解决延迟复工期间劳动用工、工资支付、工伤保险等问题,人社部在2020年年初曾就防疫期间的劳动关系处理发出通知①,推出稳岗政策以限制企业单方解除权,并就停工停产期间企业应支付的工资标准和生活费作出规定。由于此次疫情影响重大,部分企业深陷疫情无法自拔,面临停产倒闭风险[1],为维持企业正常运转,一些用人单位以新冠肺炎疫情暴发属于不可抗力为由与劳动者中止劳动合同,停发员工工资和相关待遇,甚至解除劳动合同。②很明显,5号文为维护社会稳定更倾向于劳动者的权益保障,而疫情之际用人单位为应对疫情保证自身存续遂以不可抗力为由中止劳动合同,实属各有所虑。虽说5号文并非处理疫情防控期间劳动关系的最优解,但在我国国家层面缺乏劳动合同中止制度相关规定、地方立法和实践不一的背景下,用人单位仅以不可抗力为由单方中止劳动合同是否妥当?如何准确定位我国劳动合同中止制度的功能?该制度还存在哪些问题?不可抗力在民事合同领域尚且存在诸多争议,能否直接适用于劳动合同领域?不可抗力作为劳动合同中止的事由又有哪些弊端?这些问题值得认真探讨。

二、我国劳动合同中止制度的功能与问题

劳动合同中止是劳动合同履行的特殊形态,是指劳动合同当事人依据法律法规的规定或者双方约定,暂停履行劳动合同全部或者部分内容,待该事由消除后继续履行。[2]202劳动合同中止的制度功能因其类型不同有所差异,我国劳动合同中止制度有其特殊的价值功能,同时也存在一系列问题亟待解决。

(一)制度功能:劳动合同正常履行与解除间的缓冲地带

劳动合同中止存在广义、狭义的区分。狭义的劳动合同中止期间,劳动合同双方的主要义务,即劳动给付和劳动报酬都暂停,中止期间不计入劳动合同期间,中止事由主要包括劳动者被依法限制人身自由、劳动者应征入伍或履行国家规定的其他法定义务以及双方协商中止等情形;而广义的劳动合同中止,既存在仅暂停一方(劳动者)履行给付义务的情形,如孕产期、年休假、医疗期等,也存在双方(用人单位和劳动者)劳动合同义务都暂停履行的情形。[2]202

法国、英国、意大利等国都实行广义的劳动合同中止。法国劳动合同中止情形多种多样,中止期间劳动者和用人单位无须履行主要义务,但在诸如劳动者生病或年休假等情形下,用人单位仍需要按照法律或者集体合同的规定履行工资支付义务。[3]109-102英国法中的劳动合同中止主要包括纪律处分(disciplinary)中止、预先(precautionary)中止、无薪(lay-off without pay)中止、带薪中止(suspension with pay)、生病或丧失工作能力(sickness or incapacity)中止等事由,用人单位是否需要支付报酬因情形而异,比如预先中止通常伴随全额或基本工资,而纪律中止通常是无薪的。[4]意大利的中止制度也属于广义的劳动合同中止,中止事由分为劳动者的原因和用人单位的原因,具体情形与法国相似。[5]这些国家的规定较为具体,对于中止期间的权利义务都有较为明确的规定,如导致劳动合同中止的事由、中止的期限、中止期间权利义务的履行以及中止事由消除后劳动关系的处理等。

从我国劳动合同相关立法草案的规定以及各地劳动合同中止的立法来看,我国实行狭义的劳动合同中止。[2]学界关于医疗期、年休假等情形能否纳入劳动合同中止存在争议,有学者认为,劳动者依法享受的休息休假权利期间以及法定节假日期间,应当作为劳动合同中止的法定情形。[6]但是,也有学者提出反对意见,认为中止期间是指劳动者依法享有的医疗期、带薪休假、产假之外的期间[7]206,法定期间仅劳动者免于履行劳动合同义务,用人单位仍负有一定的工资给付义务和生存保障责任,劳动合同实际仍在正常履行,并未暂停,工作年限不停止计算。[2]202笔者认为,关于医疗期、休息休假期间的权利义务,已存在相关劳动合同立法,规定了对劳动者权益保障的内容,无须适用中止制度以避免解除,否则中止情形的多样性会导致劳动合同中止的定义无法明确,难以涵盖其特点。法国即是如此[3]109。

广义、狭义的劳动合同中止在权利义务的履行以及适用情形上有所不同,从而导致两者功能上的差异。与狭义的劳动合同中止相比,广义的劳动合同中止糅合了法定劳动保护的功能。狭义的劳动合同中止主要功能在于应对劳动合同状态无法确定的情形,避免劳动合同因出现暂时不能履行的事由而被解除,以保障劳动关系的稳定[2]202,为劳动合同的履行作出时间安排,增加劳动合同的灵活性,在劳动合同正常履行和解除之间设置一个缓冲地带,同时保护劳动者和用人单位双方的合法权益。[7]199劳动合同中止制度是对公平原则的维护,亦是对实践需要的满足。

(二)制度问题:中央立法缺位导致地方立法和司法实践混乱

我国至今尚未建立劳动合同中止制度,中央层面的立法均无规定,处于无法可依的尴尬局面。虽然《劳动合同法(草案)》曾对此作出规定,但正式颁布的法律中却删除了相关内容,《劳动合同法实施条例(草案)》亦是如此,背后原因或许是立法机关对劳动合同中止的性质和制度设计难以把握,故采取谨慎态度。[6]目前我国的劳动合同中止制度仍停留在探索阶段,基于实践的需要,我国很多省市地区已经在地方性的文件中对劳动合同中止情形予以规定(见表1),如江苏、上海、山东、天津等地。但是,地方立法效力等级较低,且由于缺乏中央层面立法指导,各地关于劳动合同中止的立法并不统一,导致司法实践中出现大量同案不同判的局面,影响司法权威。

首先,各地关于劳动合同中止的表述、具体事由、权利义务的规定不一致。如表1所示,在劳动合同中止的表述方面,大部分地区采用“劳动合同中止”的表述,如上海、江苏、山东、安徽、宁夏等;小部分地区采用“暂停劳动合同的履行”的表述,如天津。劳动合同中止可以分为法定中止和协商中止,法定中止的情形大体包含下列几种:(1)因不可抗力致使劳动合同暂时无法履行的;(2)劳动者应征入伍或者履行国家规定的其他法定义务的;(3)劳动者涉嫌违法犯罪被限制人身自由的;(4)劳动者失踪但是尚未被人民法院宣告失踪、宣告死亡的;(5)法律、法规规定的其他情形。除此之外,还有个别省市针对特殊情形予以规定(见表1)。例如江苏规定了试用期中止的情形,天津在具体事由中增加了“被强制戒毒期间”而中止劳动合同的情形,安徽、宁夏、山东与江苏省的规定一致,但并未规定试用期中止。山西只规定了用人单位与劳动者协商一致的情形。对于劳动中止期间的权利义务问题,各地规定并不相同,山东、江苏、天津等地规定劳动合同中止期间用人单位可以不支付劳动报酬、停止缴纳社会保险费,且不计算为劳动者在用人单位的工作年限,或者规定双方暂停履行劳动合同的有关权利义务。还有部分地区只列举了中止事由,对于权利义务分配并未予以规定,如宁夏。同时上海规定对于中止期间的权利义务及合同期限问题可以由当事人约定,且劳动者在中止期间不得再与其他用人单位建立劳动关系。《劳动合同法实施条例(草案)》规定,中止期间不计算工作年限;但劳动者应征入伍的除外。从上述规定可知,除非有特殊规定,原则上中止期间双方主要权利义务是暂停履行的。其次,劳动合同中止还存在各地司法实践差异性较大的问题。司法实践中导致劳动合同中止的情形主要包括用人单位和劳动者协商中止,以及劳动者被依法限制人身自由、劳动者待岗、用人单位停产歇业、用人单位和劳动者“长期两不找”等情形。就“长期两不找”而言,各地并未将其纳入到劳动合同中止的法定事由中,因此有法院认可中止,但也有法院认为并不符合劳动合同中止的条件。

三、不可抗力的构成和范围不明晰

不可抗力(Force Majeure)是指不能预见(anticipate)或不能控制(control)的事件或影响,包括自然事件(如洪水、风暴)或人的行为(如暴动、罢工和战争)所引致。[8]不可抗力在民事合同领域可分为不可抗力事件、不可抗力规则以及不可抗力条款三个面向。[9]不可抗力作为唯一的法定免责事由,其功能在于其维护交易安全,平衡双方利益关系,缓和民事义务,合理分配风险,促进交易,是基于公平原则对合同严守原则的突破。[10]尽管不可抗力在民法领域占据重要地位,但其适用也存在诸多争议,特别是不可抗力的认定标准模糊以及不可抗力条款的可约定性使得不可抗力的范围难以把握。

(一)不可抗力构成要件莫衷一是

《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)基本沿袭了历代民事立法对于不可抗力的规定,并未明确不可抗力的具体范围,其界定均离不开“三不”特性,即“不能预见、不能避免、不能克服”的客观情况。不能预见是从人的主观认识能力上来考虑的,是指根据现有的科学技术水平,一般人对某种事件的发生无法预料。不能避免、不能克服是指盡最大努力仍不能避免事件发生,尽最大努力仍不能克服事件所造成的损害后果并使合同得以履行。[11]关于“三不”构成要件是否需同时具备,有学者采纳肯定说[12],也有学者认为,目前对于不可抗力的定性并不准确适当,尤其是“不能预见”这一特性[13],要求不可抗力必须同时具备不能预见、不能避免和不能克服三项因素,有时会出现不适当的结果,在法律解释和适用上宜视个案变通处理。[14]随着科学技术水平的不断提高,不能预见这一要件显得并非绝对,部分事件已经能够在发生之前得到控制,而部分事件即使可以预见但仍然处于人类无法克服和避免的状态。不能预见可以分为根本不能预见的客观现象以及不能准确预见的客观现象,此种区分在不可抗力的定性上具有一定意义,尤其是不可抗力的损害后果与责任量化方面。[15]司法实践中,也有法院判决支持上述论点,认为不能预见包括根本不能预见和不能准确预见两个维度。如在中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司案中,法院裁判理由认为,“对于台风而言,根据现有技术手段,人类虽可能在一定程度上提前预知,但无法准确、及时预见其发生的确切时间、地点、延续时间、影响范围及程度……台风‘山竹’符合不可抗力构成要件,构成不可抗力。”对于不能预见的判断标准,主体为一般公众,应当以善意第三人的标准,对当事人的可预见能力不宜认定过高。[15]也有观点认为应当兼顾抽象标准与具体标准,区分专业人士标准和普通人标准。[9]

英国法律通过合同受挫原则(Frustration)来解决合同订立后出现某种情况致使合同无法履行的问题,此时合同可以因受挫而解除,合同自始无效。合同受挫通常是不可预见的,但相较于不可预见性,英国法更重视双方对此在合同中有无约定,即以双方合同内容的约定为准。[16]英国的陪审团对于合同受挫认定非常严格,如果合同并非完全不能履行,仅是履行困难或者履行成本增加,以及当合同中存在不可抗力条款或者意外事件是可以预见的情况下,陪审团认为这种简单不能履行的情形属于双方的过错,因而不能成立合同受挫。[17]

美国纽约州的合同法同时规定了“不可抗力(Force Majeure)”“履行不能(Impossibility)”“合同受挫(Frustration)”三种情形。[18]不可抗力通常不能作为违约抗辩事由,除非合同明确包含不可抗力条款,而且即使合同包含该条款,法院通常也会将其进行狭义解释(比如把该条款的适用范围限制在明确提到的“相同种类或性质”的事件)。援引不可抗力条款的一方将承担举证责任,证明该事件导致其无法履行合同,并且已做出合理努力避免,但仍未能履行,一些法院还要求援引方证明该事件在订立合同时是不可预见的。即使双方没有约定不可抗力条款,法院也承认普通法中的履行不能原则,然而确立履行不能的标准很高,援引该原则的一方必须证明合同履行是“客观上不可能的”,且“履行不能必须由合同中无法预见或防范的意外事件产生”。当不可预见的事件导致合同履行毫无价值时,法院还承认合同受挫原则,合同受挫不能通过表明事件使履行更昂贵或更麻烦来满足,受影响的一方必须证明事件是“完全不可预见的”且签订合同的唯一目的已经受挫。

法国民法中的不可抗力构成需同时具备不可抗拒性、不可预见性和外在性,除非当事人有特殊约定。对于三要件的标准,法院兼采取抽象和具体标准,即普通人标准与个别标准。不可抗力的不可抗拒性以及不可预见性均具有绝对性,而非相对性,也就意味着如果一件事件的发生是可以被克服的或者是可以被预见的,那么即使该事件的发生引起履行困难或使债务人为履行债务需额外支付高额费用,该事件也不构成不可抗力。[19]352-358法国部分学者认为,不可抗力虽然变得可以预见,但仍然不能阻止其发生后果时,仅需要符合不可抗拒性这一项要求,即可构成不可抗力,不过需以债务人采取了一切必要的措施来避免事件发生为保留条件,否则仍不能免负责任,这种情况下,体现不可抗力之特征的,更多是事件的不可抗拒性,但最高法院仍然坚持认为,不可抗力仍需同时具备不可预见性、不可抗拒性。[20]1112-1122

德国民法没有明确采纳不可抗力术语[21],《德国民法典》含有处理履行不能(Impossibility)的条款,第二百七十五条第一款适用于不可预见的事件导致“债务人或任何人都不可能履行”,因而解除该方的履行义务。[22]第二百七十五条第二款适用于防止资源浪费的极端情况,此种履行成本远远超过所能获得的利益,在经济上是非常低效的,属于经济上不可能。此外,《德国民法典》中还有履行艰难规则(Hardship Clauses)(第三百一十三条),弥补履行不能之不足,该规则适用于合同没有约定,其他补救措施无效以及情况变化超出当事人同意范围的情况,此时履行仍然可能但却更加艰难,履行利益明显低于履行成本。第三百一十三条第一款涉及合同订立后交易基础的改变,主要的补救措施是修改合同。[16]

《联合国国际货物销售合同公约》(以下简称《销售公约》)第七十九条涉及在各个国家中通常被称为“不可抗力”的情况,即“不可抗力(Force Majeure)、履行不能(Impossibility)、合同受挫(Frustration)、履行不现实(Impracticability)、履行艰难(Hardship)”。《销售公约》试图在大陆法系和英美法系之间取得平衡,以便于在任何法律制度下适用这一条款。然而,第七十九条的最大缺陷是其规定的模糊性,各个国家由于免责方法的差异,对第七十九条往往都以符合其国内法的方式理解和适用,以符合实际需要。普通法国家始终按照严格的合同受挫原则解释第七十九条,除履行不能之外的任何障碍都很少被考虑;大陆法系国家,如德国,在其更宽泛的“情势变更”(履行艰难)原则下,更倾向于放宽适用以适应履行艰难的情况,这是因为履行艰难原则在德国民法中已得到很好的发展,而《销售公约》中没有这一原则,这将使法院判决时别无选择,只能相应地解释第七十九条。由此,《销售公约》第七条所载的统一原则因不同国家司法机关对第七十九条多种多样的解释而受到严重损害。[23]此外,国际商会 (ICC)《不可抗力及艰难情形条款2020》第一条为不可抗力的构成要件增加了“合理”这一前提,即不能“合理控制、合理预见、合理避免和克服”;第三条则规定在特定情况下,受影响一方只需证明事件不能合理避免和克服,即可推定为不可抗力事件,从而降低了其适用门槛。[24]

从上述情况来看,大多数法律文本对于不可抗力的法律效力有相对明确的规定,但对于不可抗力的认定并无明确、统一的标准,多为抽象的原则性规定,且各法律文本适用不可抗力的门槛不同,司法实践中对不可抗力的认定就不可避免地存在一定的主观性,法官拥有較大的自由裁量权。虽然强调不可抗力事件的不可预见性,但具体适用中更多地体现在不可抗拒的特征上,即使事件是可预见的,仅具有不可抗拒性有时也能成立不可抗力。由于人类社会的不断发展,科技在不断进步,构成不可抗力所需要具备的三要件,即“不能预见”“不能避免”“不能克服”已经与其最初的意义产生区别。

(二)不可抗力条款的可约定性

由于不可抗力的范围无法确定,在法定不可抗力规则之外,当事人在合同中也可以对构成不可抗力的具体情事进行约定,一般称为不可抗力条款(也称不可抗力约款)[25],以限缩、排除或扩大法定不可抗力的范围。不可抗力条款并非基于法律规定产生,而是基于当事人的约定出现,不可抗力条款不包含与不可抗力规则内容一致的情形。[13]实务中不可抗力条款主要有三种类型:第一种是扩张型不可抗力条款,指对不可抗力的范围进行扩张,合同约定的不可抗力范围超出法定不可抗力规则所规定的内容;第二种是排除型不可抗力,合同当事人在合同中约定,任何情况下不能履行合同的一方均不能免除责任;第三种是限缩型不可抗力条款,指当事人对于法定不可抗力的范围予以限缩,对不可抗力的范围部分排除使用。[26]

学界关于不可抗力条款的效力一直存在争议,存在有效说、无效说和折中说三种观点,主要争议点在于不可抗力规则是否属于强制性规范。有效说认为法定不可抗力规则并非强制性规范,且由于不可抗力规定过于原则和抽象,当事人可以根据自身交易的风险系数,通过合同约定将其内容和适用范围具体化,对免责事由作出特别规定[27];无效说认为法定不可抗力规则为强制性规范,不可抗力条款与此不一致时,当事人约定往往无效[15];折中说则认为,法定不可抗力规则属于混合型规范,在不可抗力条款不违背强制性规范的情况下,应认定其有效[9]。多数学者更倾向于折中说,因为不可抗力的具体事由很难由法律作出具体列举式规定,按照合同自由原则,当事人可在订立不可抗力条款时,具体列举各种不可抗力事由[11],只要其约定不违反强制性规范,法秩序无须对此横加干涉,理应承认这种不可抗力条款的效力。[9]也有学者从公共利益角度出发,认为合同法的作用首先在于确认人们自由缔约的权利,不可抗力作为一种救济措施,应遵守权利自由处分原则,不可抗力为影响私人权益的事件,只要不违背法律和社会公共利益,应当对该意思表示予以尊重。[21],[28]细而言之,扩张型不可抗力条款的效力应以合同主体是否存在特别保护的情形而定,如果与属于劳动者或者消费者等弱势群体签订的合同,会造成对公共利益的损害,此类不可抗力条款无效,而商事主体间的不可抗力条款有效;对于排除型不可抗力条款以及限缩型不可抗力条款而言,具体适用与扩张型不可抗力条款大致相同。[26]此外,最高人民法院认为,对不可抗力条款应当从多个角度严格审查不可抗力条款效力,只要不属于无效的范畴,原则上认可其效力。[29]由此可见,多数学者认同不可抗力条款存在的必要性,不可抗力条款既非绝对无效,也非绝对有效,只要不违反法律以及社会公共利益,当事人之间约定的不可抗力条款应属有效。

英美法系贯彻“合同严守”原则,合同受挫导致免责的前提是双方没有在合同中进行约定,如果双方当事人在合同中对于不可抗力进行了详细约定,那么按照可预见规则,尊重双方意思自治,按照合同约定处理。[23]法国民法典中的不可抗力并非强制性规范。由于契约权利义务可由当事人自由设定,故当事人可通过在契约中设定担保条款方式规定不可抗力所造成的损害由债务人承担,或者约定债务人对不可抗力之外的其他原因造成的损害不承担责任。此外,当事人也可以明确规定不可抗力的具体范围。上述约定具有法律效力的前提是不能损害契约的基本要素,同时也未赋予债务人不履行义务自由的权利,否则将违背禁止性规定。[19]352-358在德国,当事人在合同中约定的处理意外事件的合同条款优先于法律规则的适用,如果当事人未在合同中明确约定,才由法律来调整。《德国民法典》第三百一十三条的履行艰难规则是严格意义上的补救条款,并且履行不能规则(第二百七十五条)以及其他法律救济规则也优先于第三百一十三条适用。如果这些还不能解决问题,则由法官来进行补充解释(基于第二百四十二条)。[16]

从上述英美法系和大陆法系主要国家的立法来看,普遍尊重当事人的意思自治,均允许当事人在合同中对于不可抗力和意外事件进行约定。笔者认为,不可抗力属于市场规则,在民事合同领域,允许当事人在合同中约定不可抗力条款有其必要性和合理性。第一,意思自治是私法的精神。只要不违反合同内容无效的规定,法律理应对双方当事人的真实意思表示予以尊重;第二,在意思自治的基础上可对不可抗力条款进行司法审查,维护市场交易的稳定性和公平性,以免存在损害公共利益的情形;第三,不可抗力条款有利于弥补法律规定的不足,满足实践的需要。几乎每一份规范的合同中都会存在不可抗力条款,这不仅体现了实践的需求,也体现了合同当事人积极在合同中明确权利义务的努力,应当对此予以肯定。如果仅可适用不可抗力规则,那么合同当事人约定不可抗力条款的意义何在?

四、不可抗力不宜作为劳动合同中止之事由

根据《民法典》的规定,不可抗力的免责效果包括不承担民事责任、部分或者全部免除责任、解除合同等,不可抗力属于普遍适用的免责条件,不论当事人是否在合同中约定,都不影响其为不负责任条件的法律地位及作用。[13]无论是英美法系的合同受挫原则,还是大陆法系的不可抗力、履行不能、履行艰难规则,各国都将不可抗力当作解除合同或者免责的法定事由,用于缓和合同义务,只是各自接受路径和方法不同。[21]市场在劳动力资源的配置中起着基础性作用[30],劳动关系的自由选择、交换体现了私法的契约精神。司法实践中,当劳动法出现法律漏洞时,各级法院偶尔也会适用民法规则解决劳动法问题[31],但劳动关系并非简单的民事契约关系,市场规则在处理劳动关系上有一定的局限性。

(一)不可抗力不宜适用于劳动合同领域

劳动合同是一种长期的关系契约(relational contract),提倡相互信任和团结,彼此维护劳动关系的持续。[32]不可抗力能否直接适用于劳动合同领域不无质疑。

1.不可抗力与劳动法理念和原则相悖

劳动关系是具有控制性(control)和从属性(subordination)的不平等关系,具体体现在民主的缺失以及协商能力的不平等上,组织权力(bureaucratic power)而非市场权力(market power)造就了这种不平等。用人单位在这种关系中拥有相对于劳动者的优越权力,包括对劳动强度、工资、劳动条件和劳动内容的控制。完全竞争的劳动力市場是不存在的,劳动者的有限理性加上信息的不对称性导致“市场配置劳动资源”处于“失灵”状态。[33]劳动作为人们谋生手段的社会生存法则和劳动力长期过剩,导致劳资双方地位不平等几乎贯穿劳动关系的全过程。[34]劳动者在劳动关系中往往承受着各种风险,如没有职业保障而失去工作的风险(包含收入损失、换工作的成本以及特定工作的投资成本)、工作时损害健康的风险,这些是所谓的“高工资”无法补偿的。用人单位甚至可以控制风险的分配方式,将风险转嫁给劳动者。[33]劳动关系的组织结构使社会对劳动者承诺的自由、平等、尊严等价值不能完全实现,相较于私法的“矫正正义(corrective justice)” ,劳动法倾向于实现“分配正义(distributive justice)”或“社会正义(social justice)”,用来防止用人单位对劳动者的剥削,叠加于私法合同之上的最低工资制度、集体谈判制度和反歧视制度等具体法律规则背后的法理即分配正义。[35]劳动法作为监管规则,其价值理念在于控制用人单位权力、纠正不当行为、保障劳动者基本权利或人权、捍卫“民主平等”的理想,实现社会包容,促进各种价值和利益,为劳动者提供救济。[36]我国《劳动合同法》的立法宗旨之一是保护劳动者的合法权益,这体现了对劳动者合法权益的特别保护或者倾斜性保护,劳动法在本质上就是劳动者权利保护法。[34]从表面看,保护单方面行为人的权益对另一方当事人“不公平”,但实际上这样才能实现劳动关系双方当事人真正的公平和平等。[37]

劳动关系中,用人单位与劳动者存在地位、身份、实力上的悬殊,劳动合同关乎劳动者生存利益,劳资双方地位的不对等会导致合同自由原则在劳动法中被扭曲[38]。在民法上,如果不可抗力导致合同目的不能实现,则构成一个免责或解除的理由,但这并不适用于劳动法,由于立法对劳动者的倾斜保护,我国劳动法未引入不可抗力免责条款,劳动合同解除奉行法定主义。一般而言,发生不可抗力事件,在劳动法中是通过“客观情况发生重大变化”这一规则调整的。在劳动合同领域直接适用不可抗力免责规则会使劳动法的分配正义和社会正义价值不能实现,构成对劳动者的剥削。

2.不可抗力范围弹性过大易致滥用

学界通说不可抗力包括自然现象、政府行为和某些社会现象。自然灾害,如台风、洪水、地震等;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱。这其中部分现象是否构成不可抗力仍然存在争议。关于政府行为是否构成不可抗力,理论上存在分歧。此次新冠疫情引发学界对于政府行为是否构成不可抗力的广泛讨论,有观点认为政府疫情防控措施属于法律规定的不可抗力,根据新冠疫情期间全国人大常委会法工委答记者问的内容以及相关非典期间的司法政策,政府针对疫情防控采取的措施属于不可抗力。[26]也有学者认为,政府行为不包含在不可抗力中,因为政府行为有广义和狭义之分,广义上的政府行为(或称国家行为)是指立法机关颁布制定法的行为、行政机关或司法机关发布命令的行为,狭义的政府行为仅指行政机关的行政行为,而狭义的政府行为过于频繁,容易造成滥用,从而严重影响经济秩序,腐蚀契约精神。[15]

而与劳动领域密切相关的罢工事件是否构成不可抗力,学界也观点不一。有学者认为,罢工分为有告示的罢工和无告示的罢工,对于没有告示的罢工,当事人无法预见,构成不可抗力[15],有预告通知的,因其不可抗拒性,罢工仍可以作为一般性的不可抗力现象。[39]还有学者认为,全面罢工才属于不可抗力。[9]法国对于罢工是否构成不可抗力,存在两种不同判例,认可不可抗力的判决认为,当劳资争端是由于政府决定引起,纠纷解决取决于用人单位,对于劳动者而言是不可预见和不可抗拒的,且不工作的是罢工者,这对于债务人(企业)而言具有外在性特征;反对罢工构成不可抗力的观点认为,作为工业企业,对于周期性发生的罢工,应当是有预见性的,此外在发生罢工时,如果债务人有可能设法解决劳资争端而不去解决,那就应当承担罢工造成的后果。[20]923

在民事合同领域,根据合同自由原则,当事人可以在合同中加入不可抗力条款,对不可抗力的具体情形进行约定。但是,如果允许用人单位和劳动者在劳动合同中约定不可抗力条款,势必会导致用人单位一方利用自身优势,对不可抗力范围进行肆意扩大或缩小,排除己方责任,加重对方责任,使劳动合同缺乏公平性,实践中完全可能出现用人单位强势利用不可抗力条款侵害劳动者合法权益的情形,例如用人单位与劳动者约定将罢工等具有争议的现象作为不可抗力。这意味着把不可抗力范围、权利义务的设定权完全交到了用人单位手里,而将风险全部转嫁于劳动者,使劳动者权益无法保障,且民事合同领域不可抗力的判断标准、构成要件、范围、效力等尚存争议,虑及劳动法关系契约的本质,其适用应当更为慎重。另外,即使将不可抗力适用于劳动合同领域,那么应该如何理解和把握现行法律中的不可抗力,不可抗力的构成、范围、效力是否应当遵循民法的法理和逻辑,在劳动合同中如何适当改造,这些都缺乏相对清晰的认定标准,是劳动法领域面临的现实问题。

(二)不可抗力作为劳动合同中止事由的弊端

不可抗力在劳动法领域的适用性存在诸多疑问亟待解答,因不可抗力引发劳动合同中止则更是弊端凸显。

1.背离公平原则

首先,用人单位不应将风险全部转嫁给劳动者。社会保护理论认为,劳动者放弃经济上的自由换取生存保障,企业因客观原因停产停业时,也应为劳动者支付工资。[40]根据经济现实(economic reality)理论,劳动者将个人自主权置于用人单位的监管之下,对用人单位产生经济上的依赖,用人单位拥有组织管理权并享受经营成果,理应承担相应的经营风险。[41]而且用人单位有转移风险的能力,属于“优势风险承担人”[42],不可抗力属于不可预防的风险,根据经济效率的要求,当不可避免的风险发生时,损失应当分配给最廉价的保险承担人,即使没有该风险的外部保险市场,如果其中一方当事人能够利用“大数法则”将自己的风险转移给更多的与之订立合同的当事人,事实上起到了分散风险的作用,那么该当事人就属于最廉价的保险人。用人单位可以将经营风险转嫁给众多顾客,属于优势风险承担人。[42]在英国,影响用人单位业务的事件不会使合同受挫,保持企业的偿付能力和活力被视为用人单位的责任,企业失败风险由其承担,用人单位也不能以合同因意外变得无利可图为由而导致合同受挫。[43]意大利民法规则严格限制“不可能”的适用,多数情形并不能认定为不可抗力,理论上用人单位在任何情形下都有支付工资义务,即使发生经济危机或不可抗力也认定为是用人单位的原因,针对此期间的劳动报酬,意大利还成立基金会(资金来源于劳动者工资和用人单位的额外出资)作为公力救济手段并结合集体协议中的“团结合约”以及相关法案的标准,由社会保障协会支付保障金,以应对不可归责于用人单位或劳动者的暂时困境。[5]此次疫情发生导致大规模停工,劳动者在此期间没有任何收入来源,用人单位不承担任何责任显然不公,用人单位应当与政府、劳动者三方共担责任,促进社会稳定运行,三者共克时艰才是应对之良策。不可抗力属于非可归责于双方的因素,不应由劳动者承担不利后果。用人单位停止支付工资和缴纳社保,并暂停计算工作年限,企业无须承担社会责任,劳动者成为风险的最终承受者,此时若没有相应的保障措施,劳动合同中止看似稳定了就业又能保障尽快复工,实则对劳动者而言反而是一种剥削与束缚,难以保障劳动者的生存,虽然维护了劳动关系稳定,实现了秩序价值,但却忽视了公平价值。如果劳动者在此期间不能与其他用人单位建立劳动关系,又意味着劳动者会失去更多机会,劳动者必须在保留工作和失去收入之间做出选择,最终可能导致劳动者被迫辞职,这不仅影响停工期间劳动关系的稳定性以及日后复工复产的效率,国家失业保险基金也将不堪重负。

其次,用人单位单方通知中止抑或协商中止都难以导致公平结局。劳动合同中止可以分为协商中止以及因法律规定的情形而单方中止。在各地劳动合同中止的规定中,不可抗力属于法定中止之事由,因不可抗力不能履行劳动合同属于单方中止的范畴[6],用人单位可以通过向劳动者送达中止劳动合同通知书的方式中止履行。这种中止方式显然是不合理的,一方面,用人单位拥有中止的单方决定权,劳动者并无协商的余地;另一方面,对于何为影响劳动合同履行的“不可抗力”当前并无法律规定,基于不可抗力条款对于不可抗力范围的可约定性,用人单位完全可以凭借自身优势,最大限度地扩张不可抗力的外延,与劳动者签订不公平的劳动合同。而且,即使用人单位愿意与劳动者协商中止劳动合同,困于劳动关系双方谈判能力不对等,以及我国集体协商制度的局限性,也很难使双方在平等的基础上进行协商谈判,用人单位通常有权决定工资和劳动条件,而劳动者通常面临“要么接受要么放弃”的选择,劳动者更多是屈服于用人单位的决定,这对于劳动者而言亦无公平可言,从而触发更多的劳动纠纷。

再次,不可抗力作为劳动合同中止之事由还存在许多不公平、不合理之处。一方面,我国劳动合同中止的引发事由除不可抗力外,大多是由于合同当事人一方的原因。例如法定中止事由包含劳动者应征入伍、涉嫌违法犯罪被限制人身自由、被强制戒毒,或者实践中双方长期两不找等情形;协商中止的事由包括经用人单位同意劳动者脱产学习或接受培训的、劳動者非带薪休假、事假的。而不可抗力与其他中止事由最大的不同在于其不可归责性,此时劳动合同履行受到阻碍不是由于任何一方的原因所致,因劳动者的原因导致劳动合同中止,双方各不负担权利义务,保留劳动关系,对双方既公平又能满足各自的需求,而如果因不可抗力这样不可归责于劳动者一方的缘故导致劳动合同中止,双方也依然不负担权利义务,则有失偏颇。另一方面,两者结合还会将劳动合同等同于民事合同。在民法上,不可抗力会导致免除法律责任的后果,而劳动合同中止也会使合同当事人互不履行权利义务,不可抗力的免责效果与狭义劳动合同中止的效果相同,都免除了合同履行的责任,劳动合同与民事合同在此层面上一致,相当于不可抗力在劳动合同领域的直接适用。

2.与既有劳动法规不协调

首先,因不可抗力导致劳动合同中止与相关工资支付规定相矛盾。在不可抗力导致劳动合同无法正常履行的情形下,劳动者的工资支付问题应当如何履行?根据原劳动部颁布的《工资支付暂行规定》(劳部发〔1994〕489号)第十二条,即“非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理”。不可抗力属于“非因劳动者原因”,只要用人单位停工停产并非劳动者原因所致,用人单位就应当按照法律规定支付劳动者工资或生活费,而不是单方通知劳动合同中止逃避责任。

其次,就个别省市的法律规定而言也是存在矛盾的。根据《江苏省工资支付条例》第二十六条的规定,由于劳动者本人的原因中止劳动合同的,用人单位可以不予支付中止期间的工资。且根据该条例第三十一条和第三十二条的规定,用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业,用人单位仍有义务在一个工资支付周期内提供正常工资,用人单位没有安排劳动者工作的,按照当地最低工资标准的百分之八十支付给劳动者病假工资、疾病救济费和生活费的,必须同时承担应当由劳动者个人缴纳的社会保险费和住房公积金。而根据《江苏省劳动合同条例》第三十条的规定,因不可抗力导致劳动合同中止的,劳动关系保留,劳动合同暂停履行,用人单位不支付劳动报酬并停止缴纳社会保险费,不计算工作年限。这两种规定的抵牾显而易见。其他地区亦存在相同情形,如山东省。

与劳动合同中止不同的是,这些规定都明确了在非劳动者原因导致劳动合同不能正常履行期间的工资支付义务;企业不能正常生产经营期间由企业支付正常工资、最低工资或者发放生活费等义务,对于劳动合同中止“一刀切”地免除权利义务的履行,实难谓之合理。

3.缺乏司法实践认同

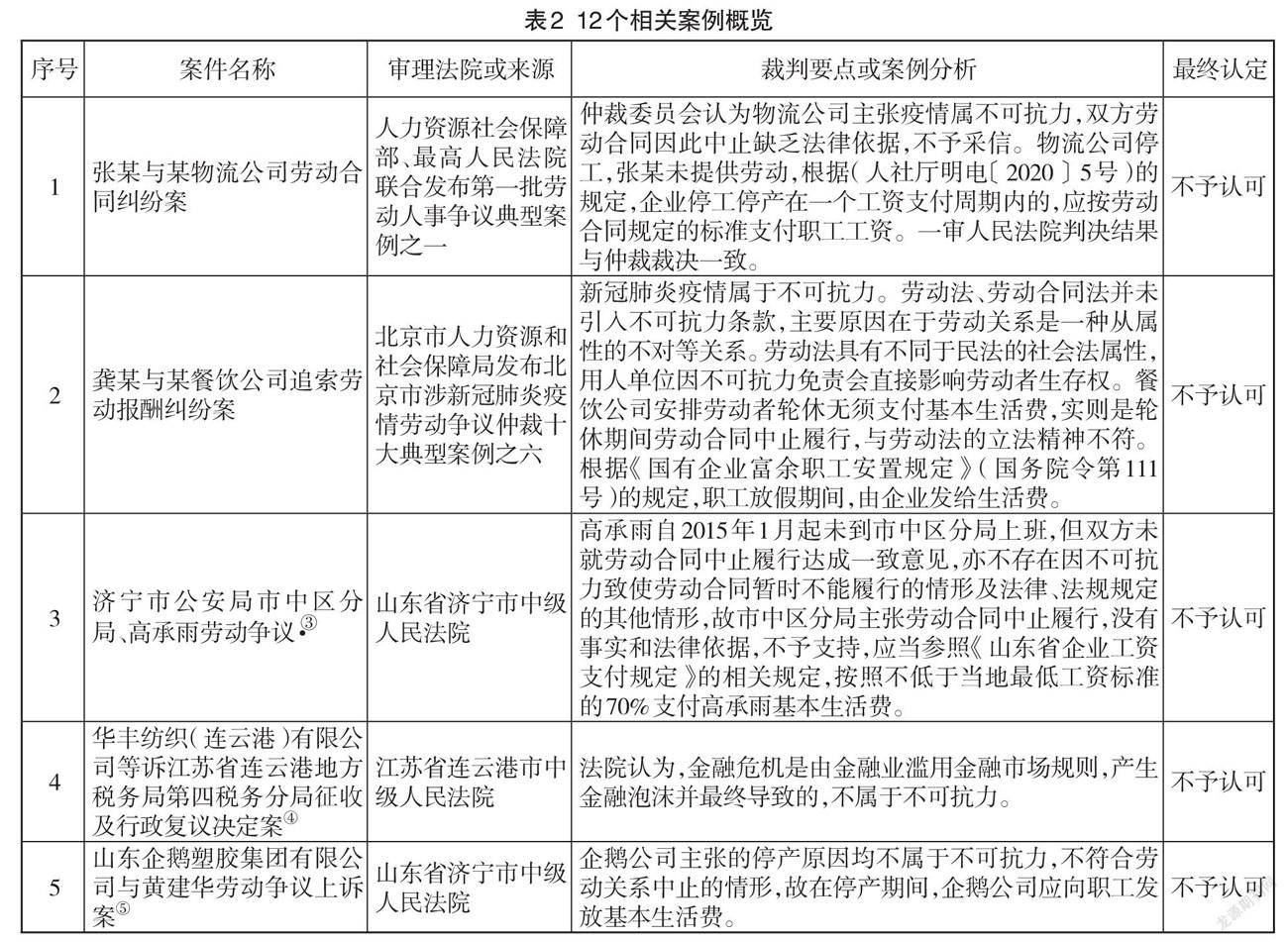

笔者在无讼案例数据库及北大法宝中以“不可抗力”和“劳动合同中止”为关键词进行检索,截至2020年3月18日,命中案例分别有100例、204例,多集中在对于劳动合同中止有相关规定的山东省和江苏省。这些案件中,以不可抗力为由引发劳动合同中止争议的仅有12例(见表2),法院判决认可因不可抗力引发劳动合同中止的案件仅有1例(案例12),其余11例法院均认为用人单位有支付工资或生活费的义务。也就是说,司法实践对于不可抗力适用劳动合同中止基本持否定态度。

五、结语

我国尚未建立劳动合同中止制度,地方立法和司法实践均不统一。我国劳动合同中止属于狭义的劳动合同中止,中止期间暂停权利义务的履行。不可抗力在民法领域争议颇多,劳动立法并没有赋予不可抗力独立的、法定的免责地位,且由于不可抗力的构成与范围尚不明晰,易被用人单位滥用。不可抗力作为法定中止之事由,用人单位可单方通知中止的适用方式并未虑及劳动关系的特殊性,且缺乏司法实践认可度。劳动合同无法体现契约自由的完整特征,不可抗力规则在劳动合同领域的适用亦不符合劳动法的理念和原则,适用不可抗力作为中止事由,导致劳动者负担更多的社会义务,将劳动合同无法履行的风险都转移到劳动者身上,无法体现公平原则,与既有的劳动法规冲突。另外,用人单位在经济地位、交涉能力以及风险预知能力等方面具有优势,且由于国内集体协商制度的局限性,劳动者身份、地位和实力上的悬殊,并不具备与用人单位平等协商谈判的能力。劳动合同中止制度的设立,应排除不可抗力这一事由,合理分配双方利益,防止劳动关系中的潜在不平等,破坏和谐的劳动关系。

参考文献:

[1]高一心.“海底捞日亏8000万”、“西贝撑不过3个月”……疫情中这个行业面临生死危机[EB/OL].(2020-02-18) [2021-03-12]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658886927220859573&wfr=spider&for=pc.

[2]王全兴.劳动法[M]. 第四版.北京:法律出版社,2017.

[3]郑爱青.法国劳动合同法概要[M].北京:光明日报出版社,2010.

[4] Freedland M. The Personal Employment Contract[M]. Oxford: Oxford University Press, 2003:466-474.

[5]T. 特雷乌.意大利劳动法与劳资关系[M].北京:商务印书馆,2012:100-110.

[6]秦国荣.劳动合同中止制度:劳动者权利维护及制度架构[J].政法论丛,2010(4):17-26.

[7]姜颖.劳动合同法论[M].北京:法律出版社,2006.

[8] Garner B A. Black’s Law Dictionary[M]. 9th ed. New York: West, 2009:328.

[9]李昊,刘磊.《民法典》中不可抗力的体系构造[J].财经法学,2020(5):46-69.

[10]杨立新.债法[M].第二版.北京:中国人民大学出版社,2019:141.

[11]王利明,楊立新,王轶,等.民法学 [M]. 第五版.北京:法律出版社,2017:763.

[12]韩世远.合同法总论 [M]. 第三版.北京:法律出版社,2011:373.

[13]崔建远.不可抗力条款及其解释[J].环球法律评论,2019,41(1):48-57.

[14]崔建远.合同法学[M].北京:法律出版社,2015:259.

[15]刘凯湘,张海峡.论不可抗力[J].法学研究,2000(6):107-118.

[16] Rosler H. Hardship in German Codified Private Law-In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law[J]. European Review of Private Law, 2007(3):497-499.

[17] Nikolett L. Frustration and Unexpected Circumstances in the Irish and English Law in the XXth and XXIst Century - The Survival of Principle, Clausula Rebus Sic Stantibus[J]. Journal on European History of Law, 2013(4):65-68.

[18] Weiner l g,harris m a,reigsiad c. New York Contract Law Remedies in the Face of Disruption Caused by COVID-19[EB/OL]. (2020-03-10) [2021-03-12]. https://www.ropesgray.com/en/newsroom/alerts/2020/03/New-York-Contract-Law-Remedies-in-the-Face-of-Disruption-Caused-by-COVID-19.

[19]尹田.法國现代契约法[M].台北:五南图书出版公司,1999.

[20]弗朗索瓦·泰雷.法国债法契约篇[M].北京:中国法制出版社,2018.

[21]叶林.论不可抗力制度[J].北方法学,2007(5):36-44.

[22] Ridder P, WELLER M. Unforeseen Circumstances, Hardship, Impossibility and Force Majeure under German Contract Law[J]. European Review of Private Law, 2014(3):372-374.

[23] Nwafor N. Doctrinal Watershed in the Interpretation of Contractual Impossibility Under the CISG, UNIDROIT Principles and English Law[J]. Business Law Review, 2017(38):220-224.

[24]国际商会《不可抗力及艰难情形条款2020》及相关指导文件(中文) [EB/OL].(2020-04-17) [2021-03-19]. http://www.ccoic.cn/cms/content/22312.

[25]王利明.民法学[M]. 第二版.上海:复旦大学出版社,2015:597.

[26]王轶.新冠肺炎疫情、不可抗力与情势变更[J].法学,2020(3):36-48.

[27]王利明.合同法研究:第二卷[M].北京:中国人民大学出版社,2003:470.

[28]车丕照.合同落空、情势变更与不可抗力──兼论我国相应立法的模式选择[J].兰州大学学报,1996(2):51-55.

[29]最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组.中华人民共和国民法典合同编理解与适用(二)[M].北京:人民法院出版社,2020:875.

[30]张友连.和谐劳动关系的法律机制研究[M].杭州:浙江大学出版社,2016:79.

[31]沈建峰.劳动法作为特别私法《民法典》制定背景下的劳动法定位[J].中外法学,2017,29(6): 1506-1525.

[32] Brodie D. How Relational Is the Employment Contract? [J]. Industrial Law Journal, 2011(3):232-238.

[33] Davidov G. A Purposive Approach to Labour Law[M]. Oxford: Oxford University Press, 2016: 34-52.

[34]刘俊.劳动与社会保障法学[M]. 北京:高等教育出版社,2017:27-28.

[35] BOGG A. Labour, Love and Futility: Philosophical Perspectives on Labour Law[J]. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2017(1):16-18.

[36] Paz-Fuchs A. The Practice of the Theory of Labour Law: A Review of Philosophical Foundations of Labour Law [J]. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2019(2):222.

[37]黎建飞.劳动法与社会保障法:原理、材料与案例[M]. 北京:北京大学出版社,2015: 15-17.

[38]叶小兰.关系契约视野下的劳动关系研究[M]. 北京:北京大学出版社,2018:158-159.

[39]陈帮锋.论意外事故与不可抗力的趋同——从优士丁尼法到现代民法[J].清华法学,2010,4(4):166-176.

[40]沈建峰.疫情防控背景下劳动合同不能履行时的风险负担规则研究[J].比较法研究,2020(2):40-53.

[41] Deakin S, Morris G S. Labor Law[M]. 6th ed. Oxford: Hart Publishing, 2012: 162-164.

[42]劉廷华.不可抗力免责的法经济学分析[J].经济论坛,2012(7):170-174.

[43] Kelly C. Frustrating the Rights Out of You: The Doctrine of Frustration and Employment Contracts[J]. University College Dublin Law Review, 2004(4):14.

On the Force Majeure of the Reasons for Suspension of Labor Contracts

Sun Guoping,Jiang Feifei

(Soochow University,Suzhou 215006,Jiangsu,China;

Fangben Law Office,Suzhou 215000, Jiangsu,China)

Abstract:The outbreak of COVID-19 has led to the failure of a large number of labor contracts. In order to maintain the stability of labor relations and social order,the government has issued relevant policies to limit the unilateral dismissal right of employers, and the employers suspended the labor contract on the ground of force majeure to reduce the financial pressure of enterprises. However,there is a lack of unified legislation for the labor contract suspension in China,which leads to the inconsistency of local legislation and judicial practice,and the destruction of judicial authority and stability.The vague identification standard of the scope of force majeure events and the agreement of force majeure clauses are easy to lead to abuse by employers,so they should not be directly applicable to labor contracts. In addition, force majeure has different institutional functions from the suspension of labor contract. As a cause of suspension,it violates the principle of fairness and is inconsistent with existing labor laws and regulations, which is rarely recognized by judicial practice.

Key words:Covid-19 pandemic;labor contract suspension;force majeure;force majeure clause

责任编辑:刘有祥 余爽悦

收稿日期:2021 - 12 - 21

基金项目:本文系国家社科基金一般项目“劳动关系断裂背景下我国劳动法反思与重构研究”(项目批准号:18BFX197)阶段性研究成果。

作者简介:孙国平,男,安徽潜山人,苏州大学王健法学院教授、博士生导师。研究方向:中国劳动法、涉外劳动法与比较劳动法。

姜飞菲,女,江苏泰州人,法律硕士,苏州大学王健法学院劳动和社会保障法研究中心研究人员,上海方本(苏州)律师事务所

律师。研究方向:劳动法、经济法。

①《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》,人社厅明电〔2020〕5号,2020年1月24日发布(以下简称“5号文”)。

②《人力资源社会保障部 最高人民法院联合发布第一批劳动人事争议典型案例》,人社部函〔2020〕62号,2020年7月10日发布。