大学生志愿服务动机与行为的关系研究

魏樊樊 郝娟

摘 要:以陕西师范大学的本科生为调查对象,通过量表、问卷收集资料,采用双变量与多变量的模型分析展开定量研究,探求大学生志愿服务动机与行为的特点及二者间的关系。研究结果表明,社交动机、未来发展动机对大学生是否参与志愿服务具有显著的正向影响,公民责任动机、学习动机、社交动机、亲社会动机与大学生志愿服务的时间长度显著性相关。在已有研究基础上,呈现出大学生志愿服务可持续性、专业性的欠缺,进而为弘扬志愿服务精神,促进志愿服务行为提出对策建议。

关键词:大学生;志愿者;参与行为;服务动机

中圖分类号:D632.9;G641

文献标识码:A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2022.02.023

收稿日期:2022-02-20

作者简介:魏樊樊(1996-),女,陕西榆林人,硕士研究生,研究方向:人口与经济;郝娟(1968-),女,陕西渭南人,社会学系副教授,硕士生导师,主要从事性别、婚姻与家庭,社会调查与数据分析研究。

Research on the Relationship Between College Students' Voluntary Service Motivation and Behavior

WEI Fan-fan, HAO Juan

(School of Philosophy and Government Management, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062,China)

Abstract:Taking the undergraduates of Shaanxi Normal University as the survey object, this paper collects data through scales and questionnaires, and carries out quantitative research by using bivariate and multivariate model analysis to explore the characteristics of college students' voluntary service motivation and behavior and the relationship between them. The results show that social motivation and future development motivation have a significant positive impact on whether college students participate in voluntary service. Civic responsibility motivation, learning motivation, social motivation and pro-social motivation are significantly correlated with the length of time of college students' voluntary service. Based on the existing research, it shows the lack of sustainability and professionalism of college students' voluntary service, and it is necessary to put forward countermeasures and suggestions for carrying forward the spirit of voluntary service and promoting voluntary service behavior.

Key words:college students; volunteer; participation behavior; service motivation

近年来,志愿服务在社会各项事业以及社会治理中发挥着越来越重要的作用。深入推进志愿服务的发展对于培育和践行社会主义核心价值观,更好地服务于国家和社会具有重要意义。当代大学生志愿者作为青年志愿者的先行者和引领者,在促进中国现代志愿服务的发展方面扮演着极其重要的角色,是最具特色的人力资源之一。做总书记点赞的志愿者,竭力做好志愿服务工作是新时代赋予我们大学生的新的更高的要求。

随着志愿服务的发展,一些问题也逐步显现。有些大学生过多考虑自己的利益,个人中心主义突出,功利性意愿增强;志愿服务过于形式化,志愿者倦怠现象明显;众多参与志愿服务的大学生由于各种各样的压力或者目的“被动志愿”的现象凸显。那么,当代大学生参与志愿服务的现状到底如何?志愿服务动机怎样?不同类型的志愿服务动机与志愿服务行为之间又存在着什么样的关系?

本研究希望在调查研究的基础上,深入了解大学生在志愿服务行为、动机方面的现状与特征,探究大学生志愿服务动机与行为之间的关系,在此基础上提出可行、有效的建议,为推动现代志愿服务事业发展贡献自己的力量。

一、文献综述

(一)志愿服务研究现状

1.志愿服务的概念界定。由于个体所处环境的不同,在“志愿服务”概念界定方面,不仅普通大众与专业研究者存在认识上一定程度的分歧和偏差,专业研究者之间对它的理解和界定也不尽相同。

从国外的研究来看,Brudney认为志愿服务是个体层面向公共层面的一种延伸;Anheier与Salalnon认为志愿者服务是一种理想的社会和经济活动,不同国家的不同背景及现状导致参与志愿服务的现状也不同。可见国外的研究者对于这一概念的界定或理解角度不同、差异明显。

从国内的研究来看,对“志愿服务”定义的表述虽多种多样,其核心思想相对一致,体现出“志愿服务”的“不计物质报酬,进行个人付出,产生正向影响”等特点。综合已有研究成果,为符合我国志愿服务发展的实际状况,笔者将采用2017年12月1日颁布实施的《志愿服务条例》中的“志愿服务”定义,即志愿者、志愿服务组织和其他组织自愿、无偿向社会或者他人提供的公益服务。

2.志愿服务研究现状。志愿服务在国外已具有悠久的历史,它经历了宗教性慈善萌芽阶段,工业化时代“社会正义”运动的扩展阶段,社会福利制度逐渐完善的规范阶段。由此,国外学者对于志愿服务的研究范围、研究领域不仅广泛而且深入,他们对于管理机制、基础理论、高校育人等内容都有较为深刻的讨论。志愿服务在西方已经是相对规范化、制度化的一项工作,它的研究也更具体、深刻和全面。

相较于国外,我国志愿服务的起步较晚,组织、运作不够完善,相关研究不足。我国学术界在研究之初仅关注到宏观层面的志愿服务项目内容、运行机制、组织、精神等方面的研究或者是中外志愿服务的对比研究,在一定程度上忽视了志愿服务在微观层面上的表现,相对来说在特定的具体问题上研究较少。近年来,学者们开始关注不同群体志愿服务的特点和作用。如陈瑛指出将提升思想道德素质与大学生参与志愿服务相结合,夏辛萍指出要发挥老年志愿者的积极性与能动性,加强社会参与,缓解老龄化问题。

同时,我国学术界较少运用统计调查等实证研究方法更深层次对问题进行挖掘,重在描述。同时,在运用实证方法的研究中,数据上依旧存在指标体系不够严谨,样本量代表性不强等问题。总体看来,关于志愿服务的现状研究相对比较泛化,实证研究较少。

(二)志愿服务动机研究现状

1.志愿服务动机的概念界定。通过对以往有关动机概念的考查,我们发现,动机的定义可分为三类:(1)内在观点。这种观点主要强调内部因素,比如“激励人去完成行为的主观原因”。(2)外在观点。这种观点主要强调外部所受压力。如“为实现一个特定的目的而行动的原因”。(3)中介过程观点。这种观点主要强调起调节、维持和停止行动作用的因素。鉴于动机的复杂性与多样性,我们认同张爱卿对“动机”的定义,将“志愿服务动机”界定为个人在自我调节的作用下使得自身如本能、需要、驱力等的内在要求与行为如目标、奖惩等的外在诱因相协调,形成激发、持续志愿服务的动力因素。

2.志愿服务动机的相关模型。国内外学者对志愿服务动机的研究表明,不同个体对志愿服务有着不同的认识,根据这个认识,就使得个体选择参加或者不参加志愿服务活动。在已有的研究中,志愿服务动机的概念多与志愿服务意识等同理解,然后进行一系列的研究。Ben在Clary编制的志愿者动机量表以及他人研究的基础上进行了重新修订,在他的量表中,共32个条目,分为七个动机。他还指出,在以往的动机测量量表多采用奇数李克特量表,而中国人倾向于选择中立的答案,导致测量动机的敏感性降低,采用偶数李克特量表才能更好地评估反应趋势。

关于志愿服务动机的研究发端于国外,研究主要集中在经济学、社会学、心理学三个领域。经济学家提出了三种主流模型:(1)私人消费模型,认为人们参与志愿者活动的动机是为了寻找私人物品,比如声望、荣誉等;(2)公共产品模型,认为个人奉献自己的时间提供公共产品和服务,是为了增加整个社会的公共产品和服务的供给;(3)投资模型,其假设为参加志愿服务是为了加大志愿者的人力资本投资的同时扩大社会网络以便有助于它们的未来发展。但经济学家们忽视了社会主体间是互动且紧密联系进而促进社会的整合度的事实,于是社会学的学者对“人们之间相互联系的意愿”进行了研究。社会学家主要运用函数方法来研究志愿者的行为动机,他们在前人的基础上不断更新解释因子,构建愈发完善的解释机制。心理学家对社会关系动机也给予了更多的关注,对志愿者行为的动机也进行了深入研究,从起始阶段的一元維度模型到后面构建出四因素、五因素等多元素模型,这表明他们越来越多地关注到了影响志愿者服务的多种动机。

相比国外的研究,国内的“志愿服务”研究尚处于初步阶段,关于动机的研究也是不足的。风笑天和刘珊将大学生志愿者的参与动机归结“锻炼自己”和“帮助有需求的人”两个方面;龚万达、王俊杰和邱淑女将动机抽象为“兴趣与乐趣”“努力重要性和压力紧张”等5个方面。由此可见,众多学者已经就志愿服务动机给出了不同的解读。关于志愿服务动机的文献屡见不鲜,但是理论研究居多,实证研究较少,尤其对志愿服务动机与行为的关系研究甚少。

通过上述的文献回顾,不难发现,对志愿服务的研究主要分为两个部分:(1)志愿服务现象的描述分析,包括志愿服务组织运行机制、活动内容等方面;(2)志愿服务动机的解读,包括对志愿服务动机在不同理论中的理解与把握,阐述其存在的合理性,如马斯洛需求层次理论下的5因素模型,还有对影响动机因素的调查。但这些研究多在宏观层面上进行,研究不够深入,对于志愿服务动机与行为关系的研究更是少之又少,这也成为本研究关注的重点内容,在我国,大学生志愿者的服务动机是怎样的?到底什么样的动机会促使志愿服务行为的发生?因此,本研究对动机的测量主要参照Ben的志愿者动机测量量表,并且在被试用的基础上微调量表,共28个条目,同样保持7个动机。量表也采用了偶数李克特量表,增强测量动机的敏感性。

二、研究方法、变量处理与研究假设

(一)研究方法

本研究结果并不进行严格的推断统计,只是较为深入地呈现大学生群体中志愿服务动机与行为的关系及特征,为推动现代志愿事业的发展建言献策。因此,笔者作为一名陕西师范大学在读学生,选择了非概率抽样中的判断抽样方法,利用自己对于调查群体的了解选择调查个体。

笔者在大量阅读文献的基础上,选择定量研究取向,采用统计调查的研究方式,在统计调查中主要运用问卷调查法进行数据收集。对于收集到的数据,采用单变量、双变量的分析方法呈现研究对象的特征,进而构建多变量模型来检验不同动机对大学生志愿服务行为的影响,并呈现分析结果。

(二)变量处理

本研究主要关注志愿服务动机与行为之间的关系,探究各志愿服务动机对志愿服务行为产生的影响。为更好地服务于数据分析,我们对以下变量进行了操作化:(1)因变量:志愿服务参与行为,我们将其分为有无志愿服务参与行为,分别赋值为1和0。同时为使得数据更为全面,也进一步测量了本学期与上学期志愿服务的时间长度。根据分析的需要,将志愿服务时间长分组,即0小时,0 ~ 8小时,8~ 15小时,15~30小时(分组遵循下组限不在内的原则),30 小时及以上,依次赋值为1、2、3、4、5。(2)控制变量:性别、年级、政治面貌、学生干部经历和城乡来源。(3)关键变量:志愿服务动机,主要从7个维度进行测量:利他主义动机、公民责任动机、学习动机、社交动机、未来发展动机、幸福动机以及亲社会动机。在测量过程中根据分析的需要对志愿服务动机分别进行加总。在不同维度动机的对比中,为了解决总分不同难以对比的问题,我们采用阈值法将各分数转换成0-10分的数值,以便于比较(阈值法计算公式见公式1)。

(三)研究假设

社会行动说认为人的行为是由动机推动的,个体为了实现目标而行为,将志愿服务动机作为志愿服务行为的重要解释变量。心理学也认为,个体的一切活动或者行为都是由动机引起的,参与志愿服务的动机将是理解志愿服务行为的关键因素。而国内外研究表明,志愿服务动机与行为之间是存在相关关系的。由此,我们提出如下研究假设。

各志愿服务动机对志愿服务参与行为存在显著影响;各志愿服务动机越强烈,越倾向于参与志愿服务;不同志愿服务动机对志愿服务参与行为影响强度不同。

三、实证分析与结果呈现

(一)样本描述

通过描述统计分析,样本基本情况见表1。

(二)样本中大学生志愿服务行为与动机的特征

1.志愿服务参与率与流失率双高。在所有调查对象中有89.9%的同学参与过志愿服务。从调查数据上来看,大学生参与志愿服务的人数众多,参与率较高,为志愿服务的发展提供了一个良好的社会氛围。但是从本学期以及上学期志愿服务时间的对比中发现,大学生志愿服务时间分布的偏态严重,非常分散且存在极端值,不适合用均值来表示集中趋势,故我们采用中位值来描述。

由结果可知,各年级两学期志愿服务时间一般水平差异悬殊,本学期志愿服务时间明显缩短;而大三、大四的本学期志愿服务时间中位值为0,表明大三在本学期志愿服务的流失率极为明显,这也说明了大学生志愿服务参与率与流失率双高,可持续性差。

2.志愿服务动机多样化。我们依据Ben的中国青少年志愿服务功能量表对本研究的志愿服务动机测量量表的28个项目划分了利他主义关心动机、公民责任动机等7个维度。由调查可知,大学生选择参与志愿服务活动的动机多种多样,而不同的动机对于大学生的行为有着不同程度的影响。为适用于后期数据的相关性分析,我们将7个维度的志愿服务动机得分各自汇总,并运用阈值法将每个维度动机得分处理成0-10分之间的数据,再计算均值,以便于对比(见表3)。

由表3可知,各志愿服务动机的均值都在7分以上,得分比较高;离散系数多数较小,说明不同志愿服务动机的平均指标代表性较好。由此可见,样本中的志愿服务动机呈现多样化。

3.性别、年级、政治面貌与志愿服务动机显著相关。为进一步发现各志愿服务动机差异的来源,我们在不同特征下对志愿服务动机进行了描述统计,结果表明,不同性别情况下,女生的各志愿服务动机均高于男生,尤其是在亲社会动机、未来发展动机方面差距较为悬殊;在不同年级中,公民责任动机、利他主义动机与亲社会动机较强,社交动机相对较弱;利他主义动机、公民责任动机、学习动机在一二年级得分明显高于三四年级;随着年级升高,动机出现弱化趋势,公民责任下降较为明显;在不同政治面貌情况下,党员及团员的各志愿服务动机明显低于群众;而在不同学生干部经历、城乡来源下,各服务动机区别不大。除公民责任动机外,不同特征下的各志愿服务动机的离散系数都较小。

我们将不同变量与志愿服务动机进行单因素方差分析,由结果可知,性别对学习动机、未来发展动机、幸福动机、亲社会动机存在显著影响;年级对社交动机、未来发展动机存在显著影响;政治面貌对未来发展动机存在显著影响。而学生干部、城乡来源与志愿服务各动机之间均无显著差异。

4.年级、政治面貌与大学生参与志愿服务行为显著相关。为进一步了解大学生在参与志愿服务行为方面的特点,我们在不同特征下对志愿服务行为参与状况进行了描述统计。结果显示,男、女生的志愿服務参与率都比较高,但男生较女生而言参与率低;一二年级的志愿服务参与率明显高于三四年级的学生;共青团员参与志愿服务较突出,但与党员、群众差别不大;在学生干部及城乡来源方面,大学生参与志愿服务的行为没有明显区别。

我们对个人基本特征与是否参加志愿服务活动的相关性进行卡方检验,由结果可知,性别、学生干部经历、城乡来源与是否参与志愿服务活动的P-值分别为0.164、0.720、0.864,不存在显著相关;而年级、政治面貌与志愿服务显著相关。其中,低年级和共青团员参与志愿服务比例更高。

(三)志愿服務动机与行为的相关性分析

1.参与志愿服务行为与动机的相关性分析。将不同维度的志愿服务动机分为高、中、低三类,与参与志愿服务行为进行卡方检验,结果显示,不同水平的利他主义动机、公民责任动机、学习动机、社交动机、未来发展动机、幸福动机以及亲社会动机下,志愿服务行为存在显著差异,即在不同水平的动机影响下,参与志愿服务行为也会不一致。

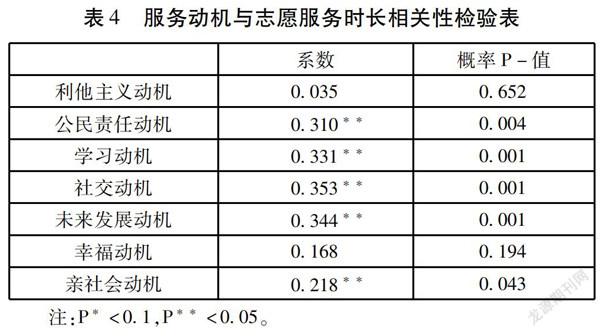

2.志愿服务动机与服务时长的相关性分析。将动机得分与本学期志愿服务时长进行pearson相关系数分析(见表4),发现公民责任动机、学习动机、社交动机、未来发展动机、亲社会动机与本学期志愿服务时长之间均存在显著相关,但相关强度相对较弱;幸福动机、利他主义动机与志愿服务时长之间不存在显著相关。

(四)Logistic回归模型分析

为进一步研究志愿服务动机与志愿服务行为之间的关系,且因变量为二分类变量,故本研究采用了二元logistic回归模型。其公式为

其中,P表示因变量参与志愿服务的概率,xi(i=1,2,3...)表示自变量(利他主义动机、公民责任动机、学习动机、社交动机、未来发展动机、幸福动机及亲社会动机);α、βi(i=1,2,3,…)表示待估参数,ε表示随机的扰动项。

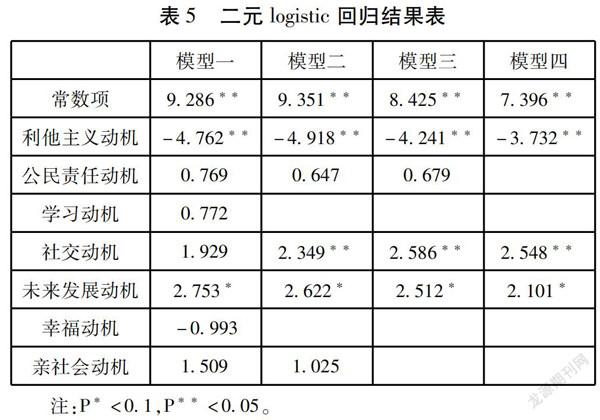

利用公式2,我们将控制变量性别、年级、政治面貌、学生干部经历、城乡来源以及因变量7个维度的动机均纳入logistic回归模型当中,结果显示,各变量都没有显著影响。因此,我们只选用志愿服务动机作为自变量,不考虑控制变量的影响。结果显示,利他主义动机、社交动机、未来发展动机的回归系数达到显著性水平,可以将其作为预测和理解志愿服务行为的重要解释变量,其中,社交动机的标准化回归系数最高,其余标准化回归系数从大到小依次为未来发展动机、学习动机。研究说明,志愿服务动机越高的情况下,越倾向于参与志愿服务行为。统计结果为不同模型下自变量的回归系数(见表5)。

由表可知,自变量利他主义动机回归系数为负数则表示该变量的预测值越高,有参与志愿服务行为的概率值会越小;自变量社交动机、未来发展动机回归系数均为正数,则说明这两个变量的预测值越高,参与志愿服务行为的概率值会更大。logistics回归模型为:

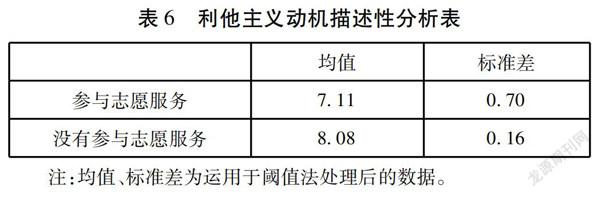

根据回归结果,我们也发现一个奇怪的现象,利他主义动机的测量值越高,参与志愿服务的概率反而越小。于是我们对利他主义动机选择在是否参与志愿服务分类的情况下进行了描述性统计分析。在表6中,我们观察到在没有参与志愿服务行为个案的利他主义动机的均值竟大于有参与志愿服务行为,且标准差为0.16,表示数据集中趋势明显。利他主义动机强烈且没有参与志愿服务行为共同造成了我们在模型中观察到的奇怪的现象也印证了前文相关性分析中利他主义动机与参与志愿服务时长联系较弱。这也反映了我们大学生当中不乏有人将“口号”当作“行动”,并没有将志愿服务精神落到实处的严重问题。

上述分析结果表明,利他主义动机、社交动机、未来发展动机与志愿服务行为之间存在显著影响;社交动机、未来发展动机越强烈,越倾向于参与志愿服务,而利他主义动机对志愿服务行为存在微弱的负向影响;利他主义动机、社交动机与未来发展动机对志愿服务行为影响强度各不相同。至此,研究假设得到部分证实。

四、对策建议

(一)提升志愿服务动机,促进志愿服务参与

我们要尊重并且尽量满足大学生的合理动机,尤其在合理程度上满足大学生参与志愿服务的社交动机和未来发展动机,推动团队成员更积极地参与志愿服务活动,提升团队的活力、凝聚力和向心力。同时,扩大宣传力度,弘扬志愿服务精神以及志愿服务活动的积极意义,扩大公民责任动机、学习动机、幸福动机、亲社会动机在青年大学生当中的正向激励作用,增加它们的社会支持及社会认可。

利他主义动机微弱的负向影响表明,很多大学生即使不参与志愿服务,也会倾向于选择高利他主义动机,这不仅严重影响了数据,也反映出大学生中将学雷锋志愿服务精神等仅停留在口头上的现象。当代大学生不仅要做志愿服务精神的倡导者、弘扬者,更要做践行者,让志愿服务活动成为一种生活方式,将志愿服务精神落到实处。

(二)针对大学生特点,创新志愿服务形式

一方面,年级的上升会使得大学生自身的时间和精力产生不够的情况;另一方面,随着对志愿服务现状的了解,很多大学生失去参与的热情与动力。针对这一现象,志愿组织要针对不同特点成员、不同受助人群等定时、定人、定点做好工作设计,打破传统观念和志愿服务形式,采用更多更丰富的形式方法,扩大服务领域,打造品牌活动,从活动本身增加吸引力,打造“不走的志愿者”。

另外,我们发现女生的各志愿服务动机得分均高于男生,这也表现了女生参与志愿服务活动要比男生积极,那我们就要充分重视女生在志愿服务过程中发挥的作用。同时结合性别特点,合理满足大学生的学习动机、未来发展动机、幸福动机、亲社会动机,促进他们参与志愿服务的热情与活力,增强志愿服务动机。

(三)加强大学生志愿服务的可持续性与专业性

调查发现当代大学生志愿服务组织运行及管理层面还不够规范。因此,志愿服务组织要加强顶层设计,重视组织文化,凝聚团队力量,从团队本身、项目本身吸引广大学生参与到志愿服务活动中去。另一方面,要深挖受助者需求,创新服务内容及形式,综合团队成员的专业及特点,打造品牌项目,提升服务的专业化水平。

参考文献:

[1]做习总书记点赞的志愿者[EB/OL].人民网天津视窗,(2019-01-19)[2022-02-15].http://tj.people.com.cn/n22019/0119/c 375366-32551042.html.

[2]JL. Brudney. Forstering Volunteer Programs in the Public Sector:Planning, Initiating and Managing Volunteer Activities[M]. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers.1990.

[3]Anheier,Hass.Beller. Account ability and Transparency in the German Nonprofit Sector:A Paradox?[J].International Review of Public Administration,2013(3).

[4]志愿服务条例[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府网,(2017-09-16)[2022-02-15]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/06/content-5223028.htm.2017-09-16.

[5]刘宏涛.新时期青年志愿服务问题研究[D].北京:清华大学,2005.

[6]陈瑛.对大学生志愿者活动机制的几点思考[J].福建工程学院学报,2006(2):259-261.

[7]夏辛萍.积极老龄化视野下老年志愿者活动问题[J].中国老年学杂志,2015(23):60-63.

[8]张爱卿.论人类行为的动机:一种新的动机理论构理[J].华中师范大学学报,1996(1):71-80.

[9]Ben M. F. Law·Daniel T. L. Shek·Cecilia M. S. Ma. Exploration of the Factorial Structure of the Revised Personal Functions of the Volunteerism Scale for Chinese Adolescents[J].Social Indicators Research.2010(10).

[10]秦天麗.多元学科及其理论视角下志愿服务行为研究综述[J].潍坊学院学报.2015(4):105-108.

[11]刘珊,风笑天.大学生参与志愿服务:动机、类型及问题[J].陕西青年管理干部学院学报,2005(2):17-19.

[12]龚万达,王俊杰,邱淑女.体育赛会大学生志愿者内部动机的因子分析[J].杭州师范学院学报,2007,(4):300-303.

[13]俞海萍.参与志愿服务,拥抱新时代社会文明之光[EB/OL].辽宁新闻网,(2019-03-17)[2022-02-15].http://www.ln.chinanews.com/ news/2019/0317/213256.html.

[责任编辑、校对:杨栓保]