寒瘦雅健 奇逸洒脱

摘要:黄庭坚是一位书法大家,其书法艺术风格深受所处特殊社会环境、历史环境的影响。其“勤学不倦”“刻意求新”的治学态度,是其“寒瘦”“雅”“健”“奇”“逸”艺术风格的根源。黄庭坚的书法风格极难得,是文人孜孜不倦、追求创新的结晶。本文对“宋四家”之黄庭坚的书法成就及其艺术风格的内涵特点进行分析,并从“书法艺术之基础在于品格的崇高”“学识渊博,是书法艺术高雅的先决条件”以及提倡“技”与“道”并重三个方面对其书法作品进行鉴赏。

关键词:黄庭坚;书法艺术;奇逸洒脱;风格

书法是中国传统文化的精髓,也是汉字独有的艺术。北宋时期,“诗文书画一体”说的产生,是多种因素共同作用的结果。宋代诗的“研练诗眼”“以文作诗”“不以形”“用笔”为重点的“写法”,都存在一个共同的倾向,即以笔墨自身的独特意蕴,表达个人的心灵之美。北宋四大家之一的黄庭坚擅长行书与草书,在世时与苏轼并称为“苏黄”,他追求自由创作书法,其风格独树一帜,作品意象超妙而深远。

一、黄庭坚书法艺术风格形成过程及其成就

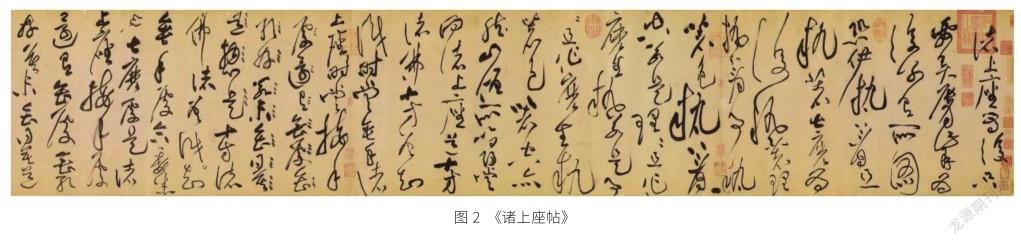

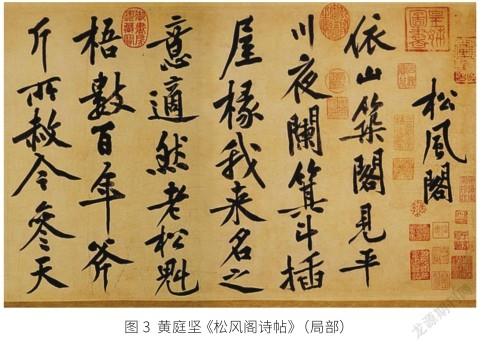

黄庭坚书法先是拜宋代周越为师,其后受到颜真卿书法的影响,并受焦山《瘗鹤铭》书体启发,才慢慢形成了自己的行草风格。黄庭坚的大字行书凝练而有力,结构新奇,甚至每一字都有夸张的长画,同时尽力送出,看上去中宫紧收、四缘发散、风神洒荡、意蕴十足,从而形成了崭新的结字方法,对后世产生了非常大的影响。在结构上,黄庭坚的书法在很大程度上受怀素的影响,但他行笔曲折顿挫,并不同于怀素。黄庭坚的草书单字结构非常奇险,章法富有创造性。他常常运用移位的方法突破字和字之间的界限,节奏变化灵动,线条相互搭配形成新的组合,从而使其书法具有了特殊的魅力。黄庭坚的书法盛极一时,是北宋书坛有名的代表人物。黄庭坚的书法风格在近千年书法史上堪称前无古人,其草法直逼旭、素,行楷书也自成一家,与王右军、杨凝式、蔡襄、苏轼齐名,也是宋代四大书法家之一。在黄庭坚众多的书法作品中,小字行书的代表作有《制婴香方帖》《王长者墓志铭稿》《泸南诗老史翊正墓志铭稿》等,风格圆转流畅,沉静典雅;大字行书代表作有《苏轼黄州寒食诗卷跋》《经伏波神祠诗卷》《松风阁诗帖》(图1)等。风格笔画遒劲郁拔,显得神闲意秾。黄庭坚的经典草书作品有《李白忆旧游诗草书卷》《诸上座帖》等,字体结构雄放瑰奇,飘动隽逸。此外,《伯夷叔齐墓碑》《狄梁公碑》等作品,皆为佳作,艺术价值很高。

黄庭坚的书法,不论技法还是理论,都表现出大胆创新的精神,他的创新不是废除旧法、胡编乱造,而是以思想、学识为理论基础,以技法变革为手段,自成一家,形成了自己独特的面貌。他曾在石扬休家里见过怀素的《自敘帖》,后借之,日夜不眠临摹了一幅,从而对书法有了新的领悟。黄庭坚在三峡坐船,河水湍急,雪浪银涛,岸边山峰耸立,十分险峻。大自然的壮丽使黄庭坚深受感动和鼓舞。他学自然,与之相融,形成了一种雄浑、峻峭、奇险的风格。黄庭坚远贬荆州、宜州以后,久居边陲之地,清净的山水、穷苦人家的饥寒交迫、颠沛流离的贬谪生活,都使黄庭坚的书法有了一种清冷的感觉。这一时期的《诸上座帖》《松风阁诗帖》等,都是其笔风成熟的代表作品。黄庭坚清冷雅健、奇逸潇洒的书法风格,体现了黄庭坚高傲、刚直的个性。

二、黄庭坚书法艺术风格的内涵及其特点

(一)“清”新脱俗,“瘦”硬通神

黄庭坚一生两度遭贬谪,经历诸多磨难,在政坛上虽无建树,但在文学和艺术方面,却取得了丰硕的成绩。黄庭坚的书法“以竹刻之术,其风、树枝、树叶,都是僵硬的,笔力刚劲,笔直而上”。黄书的瘦,是寒中见瘦,瘦中见异,特征是孤独、孤傲、孤寂、凄凉。黄庭坚书法的“清”“瘦”,是其所处特殊社会环境、历史环境和文人的生存环境所决定的。黄庭坚遭受了一连串的政治挫折,在痛苦的回忆中自然而然地将“寒”和“瘦”两个字融合在一起。“寒”和“瘦”是文人的人生阅历,是文人的精神写照。黄庭坚的书法美学思想,为他的书法艺术创作奠定了良好的基础。黄庭坚书法初以周越为师,后取法颜真卿及怀素,受杨凝式影响,尤得力于《痊鹳铭》,笔法以侧险取势,纵横奇倔,字体开张,笔法瘦劲,自成风格。

(二)绝俗尚韵,“字中有笔”

同其他的学者一样,黄庭坚也将“传神至美”作为书法和绘画的共同追求,他与苏轼首次将“韵方”用于评价诗词、书法,是北宋“诗文书画一体”思想的重要体现。对于黄庭坚来说,书法是一种获得生命解放的重要途径。黄庭坚在书法创作中提出“字中有笔”,将禅意的精髓贯彻其中,天地间的一切都成为黄庭坚书法意境的载体。黄庭坚以“法眼”观天地万物,从天地万物中发掘“妙理”,并将其融于书法之中,形成了“字中有笔”的风格。在黄庭坚的大字行书作品中,《松风阁诗帖》用笔结构十分精妙,使其颇具“山谷体”的风范。该帖线条主要以中锋用笔出之,笔势以欹侧出之,“辐射体”的结构在该帖字法中体现得淋漓尽致,整个帖子中荡漾起伏的长笔点画、宕逸生动的体态和韵致充分展示了萧散的流美境界,有一种大气磅礴、气吞山河的艺术征服力。

(三)理性布局,“行布有韵”

黄庭坚的书法作品有一种理性,这也是苏轼对“三反”的评价。黄庭坚的诗书风格具有统一的特点。其诗歌与书体有相似之处,是黄庭坚诗书一体的显著表现之一。黄庭坚以“行布有韵”作为书法创作的标准,黄庭坚把“行布”一字运用到诗词创作和书法之中,在实践中,这种联系使诗词和草书的“行布”产生一种有机的联系。这是中国书法发展史上的重要成就。黄庭坚草书“得法”时期的代表作品《李白忆旧游诗草书卷》,此卷的章法布局,堪称行云流水,跌宕雄浑,一气贯注,满纸云烟。779E10E9-F4B8-407A-9E88-4A7E30F52CE6

三、“宋四家”之黄庭坚经典书法作品赏析

(一)书法艺术之基础在于品格的崇高

黄庭坚在谈书法时,常常将人的品德与书法相结合,认为书家的书法艺术叫“超”。“君子有志气,胸怀大志。”黄庭坚认为书法应以脱俗为第一要事,这样作品会自然而然地流露出一种超凡脱俗的气质。黄庭坚本人不拘一格,他对书法的理解不同于常人,从他的书法作品中可以窥探出他的性格、才气、感情等特性。可见,黄庭坚“学古而创新”,最后自成一家非一日之功。他的狂草之绝响《诸上座帖》(图2)可谓出神入化,其笔力健逸骄纵,有天马行空之势,用“笔姿翻腾,墨花飞舞”来形容毫不为过,即使全篇纵横连绵、满纸烟云,也依然可窥其格律之严谨;尽管笔势宕逸、飘动诡奇,无丝毫轻率苟且之迹象。可见,黄庭坚长年累月地苦悟用笔,勤于书作,在这漫长过程中,他掌握的独特控笔绝技,与他浪漫主义的艺术气质不断融合,他通过灵性、雄迈的用笔技巧和隽逸笔势的狂草书长卷将其个人风格表现得淋漓尽致。世人称赞黄庭坚书法之美乃昂扬正气之美,这正是大雅超俗之美,是很多人心目中妍美、潇洒、缥缈、秀逸的代表。

(二)学识渊博,是书法艺术高雅的先决条件

黄庭坚是一位学识渊博、文化修养深厚的学者。他融合儒、释、道三家的思想,形成了一种超凡脱俗、豁达乐观的生活哲学。黄庭坚既有儒家的耿直、忠君、忧国忧民的人生观,又有道家清净、超然脱俗的处世理念。“书卷气”是黄庭坚评论书法作品的一项关键美学指标。“余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。”黄庭坚认为,“只工书,而灵府无程”,学识不足,是造成书风低劣、庸俗的根本原因。黄庭坚的行书作品,例如《松风阁》《苏轼寒食诗跋》,用笔就像明代的冯班在《钝吟杂录》中所称:“笔从画中起,回笔至左顿腕,实画至右住处,却又跳转,正如阵云之遇风,往而却回也。”他的行书作品个性显著,学习黄庭坚的作品就要留心其点画用笔的“沉着痛快”和结体的舒展大度。说到黄庭坚的草书,赵孟頫说:“黄太史书,得张长史圆劲飞动之意。”“如高人雅士,望之令人敬叹。”黄庭坚草书的每一个字都飘逸、秀美、洒脱,让人在不知不觉间被这种潇洒的美感所折服。

(三)提倡“技”与“道”并重,以求“意在无限”

黄庭坚以学习先贤之作为其书法之源。黄庭坚说:“作文字须摹古人,百工之技,亦无有不法而成者也。”所以,黄庭坚对书法的研究十分重视。黄庭坚说:“凡学书,欲先学用笔。用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”“凡學字时,先当双钩,用两指相叠,蹙笔压无名指,高提笔,令腕随己意左右。”其勤学不倦、刻意求新的治学态度,是其“寒瘦”“雅”“健”“奇”“逸”艺术风格的根源。黄庭坚开创了“高”字笔法,其书法线条笔直、雄浑、潇洒。黄庭坚认为学习的前提是“技”,而后一步则是“道”,也就是“拾遗句中有眼,彭泽意在无弦”。黄庭坚的书法笔力雄浑,隐隐透着一股淡雅的意境。特别是《题苏轼<黄州寒食诗>帖》与苏轼之诗相得益彰,乃天作之合,是北宋尚意书风的代表作。黄庭坚此作凝练有力,笔力强劲,气势恢宏,结构奇特,长枪大戟,极尽变化。

由此可见,好的书法作品并不局限于形式美,重要的是其内在渗透出的质感与精神之美。

四、结语

“用笔在心,心正则笔正。”黄庭坚博览古今,博采众长,独树一帜,形成了“寒”“瘦”“雅”“逸”的独特书法艺术风格。黄书的清瘦、清秀,是书法人格的集中体现,也是其艺术人格的象征。就其艺术风格而言,黄先生的“清”“瘦”是无可挑剔的。如果脱离了一定的社会、历史条件,脱离了书法家所处的典型环境,则不能通过这种线索来剖析其本质,理解其意境,也就无法理解其内心的悲哀,更不能理解书法家的孤傲。只有不断研习书家的作品,结合书家所处的环境,才能领会、鉴赏其作品并创造出具有时代精神和高雅个性的书法艺术作品。

作者简介

张书玮,1999年11月生,男,山西运城人,本科,研究方向为书法学。

参考文献

[1]朱可.黄庭坚草书研究—以自身创作为例[D].南京:东南大学,2018.

[2]唐斌.探析中国各代书法风格蕴含的文化精神[J].艺术品鉴,2017(15):51-52.

[3]王子豪.探析中国各代书法风格蕴含的文化精神[J].艺术科技,2017(10):206.

[4]赵庚华.从《山谷提拔》看黄庭坚的书学思想[J].辽宁师专学报(社会科学版),2001(1):46-48.

[5]由兴波.论黄庭坚晚年词、诗、书创作的互补[C].上饶:纪念辛弃疾逝世800周年学术研讨会论文汇编,2007.

[6]李厚琼,邓国军.论黄庭坚对苏轼书法美学思想的批判性继承[J].前沿,2010(2):156-158.

[7]王栋.山谷之风何处来—黄庭坚在晚明书坛接受现象探析[J].美与时代(中),2019(2):8-10.

[8]吕雪菲.国博藏黄庭坚《青衣江题名帖》及其相关问题研究[J].中国书法,2020(2):178-180.779E10E9-F4B8-407A-9E88-4A7E30F52CE6