中国大陆6级以上强震及震前小震固体潮调制异常特征分析

李文君,曾宪伟,马翀之

(宁夏地震局,宁夏 银川 750001)

0 引言

大地震的孕育和发生是震源区及其附近地壳应变能的积累和快速释放过程,一个大地震的震源区是由应力积累单元和其两端的调整单元组合而成,应力调整单元由于具有岩石强度低、介质脆、易于变形等特点容易积累和释放能量,当地震孕育到后期,震源区及其附近应变能高度积累,处于极不稳定的临界状态,临界状态时触发因素将会使固体潮的作用更加显著,当固体潮作用到应力调整单元时就容易触发小震[1-2]。已有不少研究表明,在一些中强震发生前震中周围固体潮调制比存在一定的规律,即固体潮引潮力对地震活动有调制和触发作用[2,3-8]。秦保燕等[9-10]用小震调制比Rm来反映一个强震前小震活动频次在朔望大潮期间异常增高的现象,Rm=N/N总,N和N总分别表示某一时段朔望大潮期间小震累积频次和该时段中小震的总频次和,当Rm高于阈值时即存在调制作用。

基于上述观点,国内外学者对固体潮调制作用与地震之间的关系进行了广泛的研究,主要集中于以下3个方面:一是研究地震发震时刻与月相之间的相关性[1,9,11-16];二是通过主震震源机制解与引潮力相结合来判断引潮力对大震是否有触发作用[7,16-17];三是研究固体潮调制比在某些震例中的具体应用和空间分布特征及其指示意义,例如,晋冀蒙交界地区[18]、新疆地区[19-20]、甘肃地区[21]、山西地区[22-23]、山东地区[24]、华北地区[15]、云南地区[25]和川滇地区[26]等。

中国大陆西部地区由于地质构造复杂,构造变形最为强烈,也是地震活动发生最为频繁的地区之一[27-28],2009年以来,中国大陆6级以上浅源强震多集中分布于此。通过对调制比方法的研究,前人获得了许多调制触发地震活动的证据,其研究结果表明固体潮调制比在强震前出现的异常具有明确的前兆意义。如,应用引潮力的地震短临预报方法曾成功地预报了1997年4月新疆伽师6级强震群,1999年11月辽宁岫岩5.4级地震和2001年2月四川雅江6.0级强震[7]。随着地震监测能力的提升,小震调制比可分析的震级下限越来越小,且近些年中国大陆地区发生了较多的MS≥6.0地震。为丰富中国大陆强震前小震调制比的应用研究资料,本文拟利用小震调制比方法综合分析2009年以来中国大陆13次6级以上浅源强震的固体潮调制作用,研究主震调制作用及与震源机制解的关系、震前小震的调制空间分布特征等,以期该研究能够为震情研究提供有价值的参考依据。

1 方法和资料选取

1.1 地震目录及震例选取

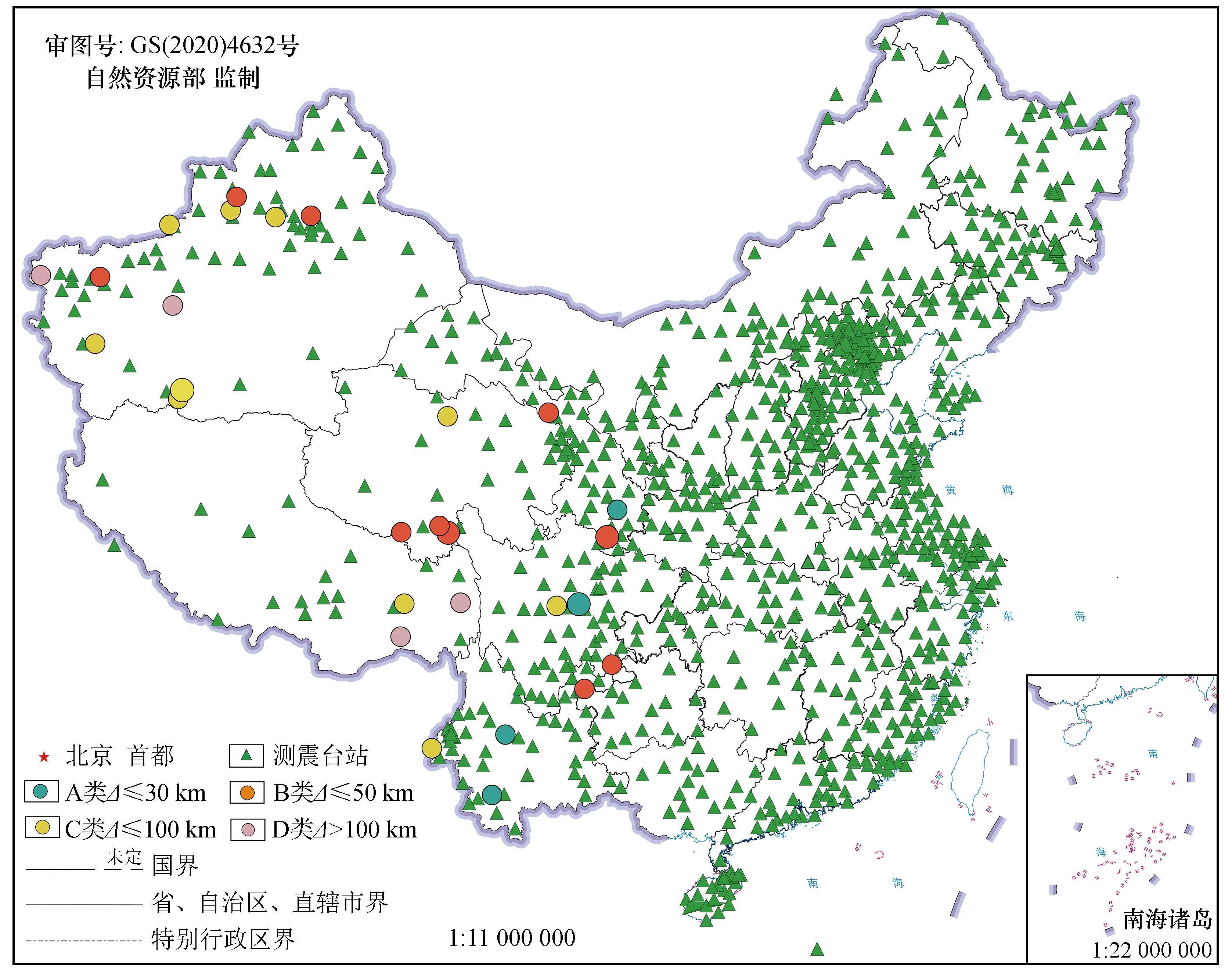

本文使用中国地震台网中心提供的《中国强震目录(2009-01-01—2020-05-20)》,选取中国大陆6级以上的浅源强震(图1)。根据焦远碧等[29]对中国台网监测能力的研究结果、观测条件质量的评定方法和全国监测台站的空间分布情况,即当震中距Δ≤30 km为A类观测条件,Δ≤50 km为B类观测条件,Δ≤100 km为C类观测条件,Δ>100 km为D类观测条件。本文仅分析满足A、B两类观测条件的地震。共筛选出13个震例(表1,图1),其中,对于2010年4月14日青海玉树7.1级和6.3级强震仅分析主震。

图1 2009年以来中国大陆6级以上浅源强震及全国监测台站分布图Fig.1 Distribution map of strong shallow earthquakes with M≥6 in Chinese Mainland and national monitoring stations since 2009

1.2 最小完整性震级

为保证使用资料的可靠性,需要对研究区作最小完整性震级分析。根据lgN-M曲线分析(图2),ML≥2.0地震记录是完整的。分别计算13次强震震中附近的最小完整性震级(表1),结果表明台站分布密度不同,最小完整性震级也存在一定区别。在具体震例分析时,若某次强震附近的最小完整性震级≤ML2.0,则以ML2.0为最低震级档,反之,则以实际最小完整性震级为最低震级档,由此保证了所用地震目录的独立性和科学性。

图2 研究区内所有地震最小完整性震级Fig.2 Minimum magnitude of completeness of all earthquakes in the study area

表1 2009年以来中国大陆13次6级以上强震附近区域的最小完整性震级计算结果Table 1 Calculation results of minimum magnitude of completeness in the area near 13 strong earthquakes with M≥6 in Chinese Mainland since 2009

1.3 阴历调制日期

不同研究者定义的阴历调制日期(表2)不同,固体潮调制比扫描结果也存在差异。秦保燕等[1]选择引潮力最大时段作为调制阴历时段,即朔日前后4天,望日前后4天,共计8天,并定义发生在此8天内的小震为调制小震,占全月时长的26.7%,即调制比异常阈值为0.27。王炜等[15]将小震调制比应用于华北地震中期预报时将上述8天调制时段扩展为对称于朔望的10天,取阴历廿九至初三、十三至十七为调制阴历时段,共计10天,占全月时长33.3%,调制比异常阈值为0.33。张国民等[16]通过统计我国大陆地区MS7.0强震的阴历日期分布认为,该分布中的4个峰值区分别对应朔、望日和上、下弦,其中朔日对应廿八至初二,望日对应十五至十七,上弦对应初八和初九,下弦对应廿二至廿五,共14天,占全月时长的46.7%,调制比异常阈值为0.47。韩颜颜等[8]研究西北地区中强震前固体潮调制比时空特征时重新给出的调制阴历时段为初一和初二(朔),初七至初九(上弦),十五至十七(望),廿二至廿五(下弦),共计12天,占全月时长的40%,调制比异常阈值为0.4。

表2 不同研究者定义的阴历调制日期Table 2 Lunar modulation dates as defined by different researchers

2 资料处理

2.1 主震日月相分析

分析了13次震例的主震发震日期(表3),有8次强震发生于文献[8,16]定义的阴历调制日期的月相期内,占总月相期的61.54%,显著高于调制比异常阈值0.47和0.4。有7个调制强震发生在文献[1,15]定义的阴历调制日期内,占比53.85%,均大于调制比异常阈值0.27和0.33。由此不难得出,2009年以来中国大陆6级以上浅源强震在月相期内发震频率较高,即受潮汐调制作用明显。

表3 主震阴历日期及各研究者月相类型Table 3 Lunar calendar dates of the main shock and lunar phase types from different researchers

2.2 主震调制作用与震源机制解的关系分析

日月引潮力引起的固体潮汐会在地震断层面上产生周期变化的潮汐应力,已有研究表明,地震所处断层面上潮汐应力与断层的走向、倾角和滑动角有关[30]。张国民等[16]研究震源破裂机制与触发类型之间的相互关系,分析了3种震源破裂机制和受力状况与错动方式,认为朔望期由于垂向最大主压应力增大,而其增大作用可直接触发地震,易发生走滑型和正断型破裂。上下弦期间是潮汐垂向作用最小的时段,有利于对于逆冲型破裂的触发。根据断层类型的划分[31-32],将地震发震断层分为正断层、逆断层、走滑型和斜滑型。以发震断层类型和是否受到调制作用为统计参数,对震源机制解类型和是否受到调制作用结果进行统计分析(表3),结果显示:

在研究的13次震例中,有8次发生于调制日的强震中5次强震符合上述触发机制,2次基本符合以上触发机制,1次不符合以上触发机制,即2014年鲁甸6.5级强震,该地震发震日位于上弦期,但其破裂机制为走滑型。历史地震资料显示川滇地区多发生走滑型地震[16,33],因此鲁甸6.5级地震的破裂机制应主要与构造块体的运动方式有关,潮汐力可触发地震,但尚不能影响地震的破裂机制。另外,5次符合以上触发机制的地震中发生于朔望期的有4次,其中3次为走滑型。因此,朔望期潮汐应力的作用有利于研究区走滑型和正断型地震的活动,其中对走滑型地震的触发效应较显著;固体潮汐对不同展布方向和运动性质的地震断层所产生的触发作用存在差异。

2.3 不同调制日期的检验

为了更加清晰地呈现全国6级以上强震前的小震调制比变化过程,本文对小震调制比的空间扫描参数做了多次尝试。结果发现扫描步长为0.03°,扫描的最小半径为10 km,最大半径为30 km,每个节点搜索到的最小地震个数为5个时,能够得到较好的结果。同时,考虑到扫描步长较小,因此节点能够搜索的地震数不宜设置太大,扫描半径的范围也不宜设置过大。本文在扫描参数的设置方面充分考虑了几个参数之间的相关关系,尽可能给出合理的参数设置,由此保证了结果的合理性。

表4 主震阴历日期及各研究者月相类型和震例震源机制解Table 4 Lunar calendar dates of the main shock and the lunar phase types and focal mechanism solutions of earthquake cases from different researchers

基于以上条件,在秦保燕等[1]、王炜等[15]、张国民等[16]定义的月相期下,分别计算了13次6级以上浅源强震震前2年、1年、0.5年的固体潮调制比,通过绘制不同时间段的固体潮调制比空间分布图,分析震前是否存在调制作用(表5)。结果表明,张国民等[16]定义下的月相日期内,震中位于小震调制比高值异常区的有8个地震,占比61.54%;秦保燕等[1]、王炜等[15]定义下的月相日期内,震中位于调制比高值异常区的有6个地震,占比41.15%。由于样本量有限,2个地震震前小震调制比无法给出扫描结果。

表5 不同研究者定义月相日期扫描结果Table 5 Scanning results of lunar phase dates defined by different researchers

扫描时空窗内样本量较少,笔者认为主要有以下3点原因:①考虑到随着时间步长的缩短,总体有效地震的样本量逐渐减少,导致能够扫描到的地震个数减少,异常幅度和范围随之明显减弱。②根据地震前兆性平静假说,在一个地震孕育区的有限段上地震活动率在统计上有显著的下降。典型的情况是在1至几年期间内有下降50%至70%的地震活动率的异常[47]。由此推断,该地震发生前,可能出现明显的小震平静时段,导致小震数量显著减少。③根据岩石破裂实验,尽管地震发生时岩石破裂最有力最剧烈,但震前信号却并没有随着地震强度的增加而达到最大值[48],因此,积累应力阶段不足以激发小震,即这种状态不利于小震的发生。

综上,在秦保燕等[1]、张国民等[16]定义的月相期内计算的小震空间调制比异常区与发震位置的相关性较好,且6级以上强震前固体潮调制异常现象普遍存在的。

3 结果分析

采用上述方法,计算了13次强震震前小震调制比并绘制了空间分布图。本文仅挑选其中两个震例进行分析,以说明调制比高值异常位置与发震位置间的关系。

图3 2009年以来中国大陆6级以上强震空间分布及震源机制Fig.3 Spatial distribution and focal mechanism of strong earthquakes with magnitude over 6 in Chinese Mainland since 2009

3.1 2013年4月20日庐山地震

2013年4月20日北京时间8时2分46秒,四川省雅安市庐山县境内发生了MS7.0地震,震中位置30.3°N,103.0°E,震源深度13 km(中国地震台网,http://ceic.ac.cn)。庐山地震是龙门山推覆构造带上继2008年汶川8.0级大地震5年后的又一次破坏性地震,震中位于龙门山推覆构造带南段庐山县境内。

本文选取101.62°~104.42°E,28.65°~31.75°N范围内ML≥2.1地震为统计样本,样本中删除余震,扫描半径设置为30~50 km,各网格节点内的统计样本量为15,得到庐山地震前2年、1年、0.5年的小震调制比空间扫描图像。

庐山7.0级地震前2年、1年、0.5年的小震调制比空间扫描结果(图4)显示,震前三个时间段震中附近小震调制比均出现了高值异常,且随着时间的逼近,异常区域向震中收缩,异常区域面积逐渐减小,发震位置位于高值异常区边缘。

图4 2013年 4月20日庐山7.0级地震震前2年(a)、1年(b)、0.5年(c)调制比空间分布图Fig.4 Spatial distribution map of modulation ratios two years (a),one year (b), and half a year (c) before Lushan M7.0 earthquake on April 20,2013

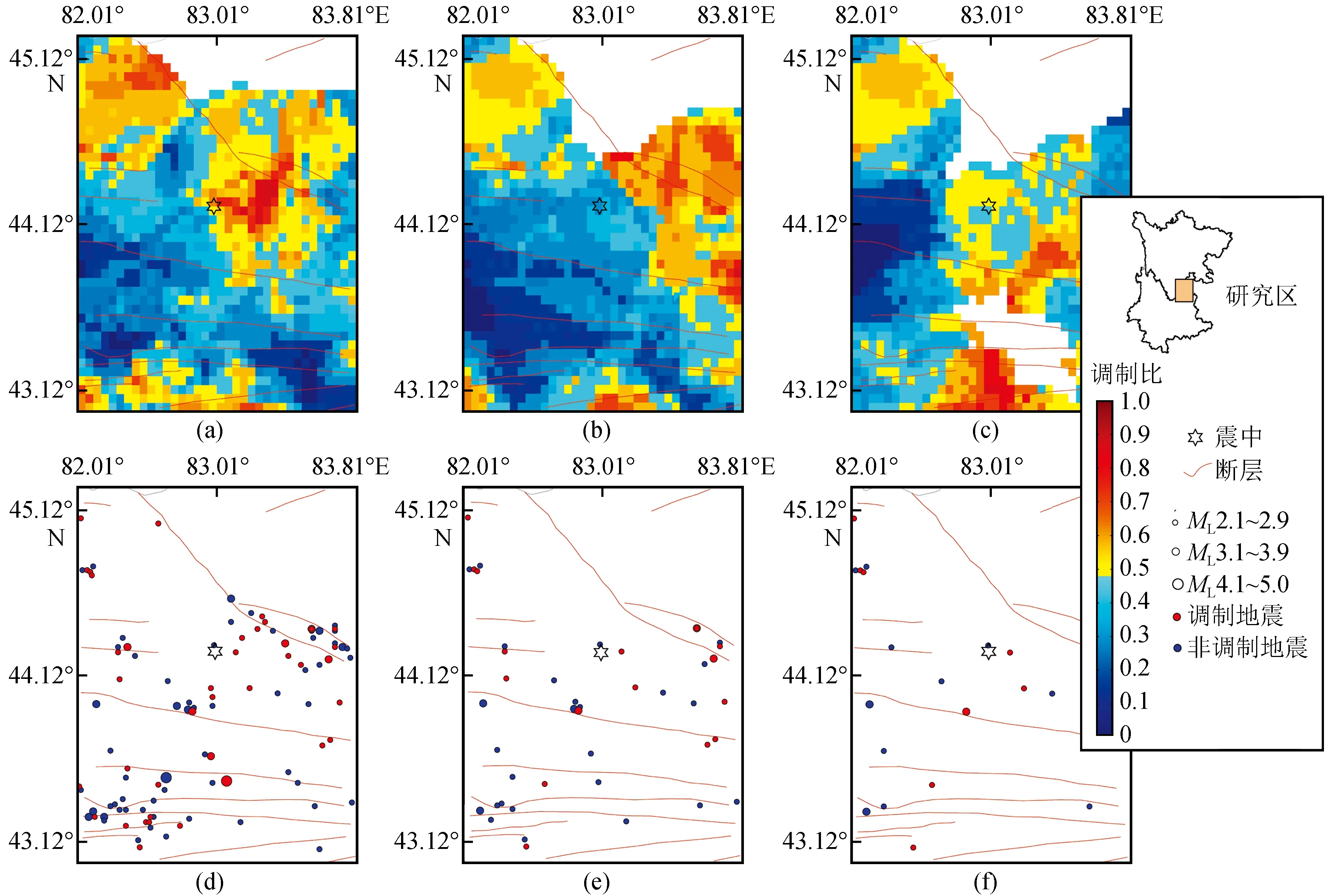

3.2 2017年8月9日精河地震

据中国地震台网中心正式测定,北京时间2017年8月9日7时 27分,新疆博尔塔拉州精河县境内发生MS6.6地震,震中位于44.27°N,82.89°E,震源深度11 km。震中位于精河县城西南约37 km的山区,由于震级大,震源浅,震中附近地区震感强烈。

根据研究区的地震监测能力,选取扫描范围为101.62°~104.42°E,28.65°~31.75°N,扫描半径为30~50 km,各网格节点内的统计样本量为7。精河6.6级地震前2年、1年、0.5年的小震调制比空间扫描结果显示(图5),震前2年,震中附近小震调制比异常最显著;震前1年,异常区东移;震前0.5年,异常区再次移至震中附近。因此,精河6.6级地震与区域小震调制比异常之间存在较好的对应关系,且异常区存在动态变化现象。

图5 2017年8月9日精河6.6级地震震前2年(a)、1年(b)、0.5(c)年调制比空间分布图Fig.5 Spatial distribution map of modulation ratios two years (a),one year (b),and half a year (c) before Jinghe M6.6 earthquake on August 9,2017

4 结论与讨论

4.1 讨论

如果说把发生于月相期内的地震称之为时间调制,那么空间扫描结果中震中落于调制比高值异常区域的现象就可以称之为空间调制。根据统计得出(表6),13次强震中受到时间调制的占61.54%,受空间调制的占61.54%(扣除2次无法得到扫描结果的地震),同时受到时间和空间调制作用的占38.46%,受到时间或空间调制作用的占84.62%。上述统计进一步映证了中国大陆西部、西南地区6级以上强震前有较明显的小震调制作用。

表6 时间调制和空间调制结果Table 6 Time and space modulation results

4.2 结论

基于不同研究者定义的阴历调制日期的不同,本文对2009年以来中国大陆监测能力较好的地区发生的13次6级以上浅源强震进行了固体潮时间调制和小震空间调制回顾分析,结果表明:

(1) 13次6级以上强震中的8次发生于张国民等[16]定义的阴历调制日期的月相期内,占总月相期的61.54%,显著高于调制比异常阈值0.47;其中7次强震发生在秦保燕等[1]、王炜等[15]定义的阴历调制日期内,占比53.85%,均大于调制比异常阈值0.27和0.33。因此,中国大陆6级以上浅源强震在月相期内发震频率较高,即受潮汐调制作用明显。

(2) 通过分析6级以上强震震源破裂机制与潮汐触发类型之间的相互关系,认为朔望期潮汐应力的作用有利于研究区走滑型和正断型地震的活动,其中对走滑型地震的触发效应较显著;固体潮汐对不同展布方向和运动性质的地震断层所产生的触发作用存在差异。该认识与已有研究结果一致[16]。

(3) 采用文献[1,16]定义的阴历调制日期计算小震空间调制比,结果显示调制比异常区与发震位置的相关性较好,且6级以上强震前小震固体潮调制异常现象普遍存在的。同时,随着时间逼近,有的强震震前小震调制比异常区向震中收缩,异常区面积逐渐减小,发震位置位于高值异常区边缘,如庐山7.0级地震;有的强震震前的小震调制比异常区随时间发生迁移,出现动态变化现象,如精河6.6级地震。综合来看,小震调制比异常区对中国大陆6级以上地震的发生地点具有较好的指示意义。

致谢:本文成文过程中使用的调制比计算程序由甘肃省地震局研究员冯建刚老师提供,审稿专家为本文给出的宝贵修改意见,在此表示一并感谢!