场地实践:身处场地、寻找形式、通过语言与设计赋景观以体验

(奥)安妮特·弗莱塔格 撰文

张瑾渝 译

边思敏 校

瑞士风景园林师基纳斯特(Dieter Kienast,1945—1998)和德贡布(Georges Descombes,1939—)对于风景园林设计有着共同的热爱——在创作中,他们都从自己的童年经历中汲取了漫游和探索大自然的经验。因而,游戏性、意外发现和对景观的强烈体验是他们作品的核心特征。在开始设计前,他们会连续几小时,甚至几天、几周地密切观察特定的场地或景观。只有在这种完全沉浸的状态之后,设计概念才会浮现。2人都非常着迷于花园和景观的感官体验,也致力于在设计中加强这种体验。他们的目标是通过设计干预使景观变得可读。在这一追求下,他们尤其重视找到观察城市边缘区的不同视角。此外,二者的作品还深受同样热衷徒步旅行的2019年诺贝尔文学奖得主、奥地利作家汉德克(Peter Handke,1942—)的影响。他尤为重视对城市边缘地带的观察和描述,在空间中的移动是其作品的核心主题。从城区行走到城外、在城市与自然之间穿梭往返是作品中重复出现的主题。诺贝尔文学奖颁奖词中强调,汉德克的获奖原因是“其影响巨大的作品以独创的语言探索了人类体验的边缘性和特异性”[1]。

第三位具有这种热情的是活跃在世界各地的瑞士风景园林师沃格特(Günther Vogt,1957—)。他在2000年成立了沃格特景观设计公司(Vogt Landscape Architects),并于1987—1998年与基纳斯特紧密合作①[2]。本文旨在解读1位奥地利作家和3位风景园林师如何在相隔10年的时间跨度中运用各自的媒介共同探索一种现象学和拓扑学之美,进而在个体和经验世界之间建立一种联系。对于以上4位而言,这种联系来自观者的感性感知与理性观察。身处“场地”,是3位瑞士风景园林师各自找寻形式的关键。本文通过分析基纳斯特、德贡布和沃格特的作品,讨论“风景园林的本体论”,其与场地、文化、场所、日常生活、自然特质、地质特征、材料的关系,以及“如何回到主体本身”[3]。通过回溯20世纪70—90年代的风景园林师如何与同时期成果丰硕的文学、艺术、建筑思潮并行,展示了风景园林学如何在更大的文化场域中发挥作用,并进一步“寻找形式”。上述3位风景园林师的作品展现了风景园林学的拓扑学和现象学维度。

1 寻找形式

20世纪70年代后期,汉德克找到了他自己认同的现象美学,并首次运用在他的小说《缓慢的归乡》(Langsame Heimkehr)(1979年出版,于1985年译为英语《The Long Way Around》)中。文中,探索阿拉斯加野生植被的主人公索尔格“被对形式的追寻及对其进行区分和描述的欲望深深地感染着,而这种热情不仅局限在野外[‘在场地’(in the field)]。虽然追寻、区分与描述的欲望常令人受尽折磨,但这份职业对于小说主人公来说却是至高的奖赏”[4-5]。

作为一名训练有素的地质学家,汉德克所塑造的主人公正在探寻一种拓扑学视角和表达方式来超越现有的通过科学和日常语言发现世界的模式。与汉德克塑造的主人公相比,基纳斯特在完成关于卡塞尔市城市自生植被的博士学位论文后,并未继续自然科学领域的学术道路,而是在他作为风景园林师的实践中,专注于建立空间表达的拓扑学形式。正如汉德克的作者生涯始于对语言的普遍怀疑[《卡斯帕》(Kaspar),1968年出版,于1969年译为英语《Kaspar》]和对文化权威[《冒犯观众》(Publikumsbeschimpfung),1966年出版,于1971年译为英语《Offending the Audience》]的激烈批评,基纳斯特对宣称普适有效的场地设计方案持有的怀疑态度,激发了他在植物群落和规划理论领域的深入研究。因而,在20世纪70年代末,2人都以各自的美学方式开展实践,并且保留了最初激发他们创作的批判和怀疑态度。汉德克在创作《缓慢的归乡》时引用歌德的话也是在表明这种态度:“所谓典型的场地是另一回事。若我们如其所是而非自以为是地理解场地,它依旧是美好事件生发的舞台。我总是以地质学家和地形学家的眼光来看待风景,抑制我的想象和情感,以保证对场地清晰客观的观察。[6]”作为一位作家,汉德克借鉴了歌德所说的“地质学家和地形学家的视角”,使得他对拓扑学的认知更加敏锐[5]。作为《缓慢的归乡》的延续,汉德克在《圣山启示录》(Lehre der Sainte-Victoire)(1980年出版,于1985年译为英语《The Lesson of Mont Sainte-Victoire》)一书中对景观的描述也交织着感性感知与理性观察:

“但在踏上欧洲大陆之前,这位地质学家就把自己变回了我,从那时起,我就一直住在柏林……在此之前,我从不知道柏林位于一个宽阔的冰川谷地(以前我对此毫无兴趣);在这广阔的平原上,房屋零零散散地伫立着。[5]”

对于基纳斯特而言,自然与文化、植被与历史是2组对立物。汉德克和基纳斯特都醉心于观察边界和裂痕。可能是出于这个原因,基纳斯特将汉德克《圣山启示录》的最后一段话纳入了他在1992和1993年举办的“阿卡迪亚与空地之间”(Zwischen Arkadien und Restfläche)展览(图1)。书中用优美的文字讲述了作者如何利用语言捕捉风景。塞尚(1893—1906)曾多次描绘法国南部的圣维克多山,汉德克塑造的主人公就在此徒步,并设法同塞尚一样艰难地寻找表达现实的普适语言。因此,他的语言应当是永恒、不朽的,而非流行、实用的。最终,汉德克为塑造的主人公找到了一种接近塞尚理想的语言表达——对萨尔茨堡附近莫茨森林长达数页的描述,而非当时流行的对圣维克多山毫无新意的描写。

图1 基纳斯特于1993年在卡尔斯鲁厄大学举办的“阿卡迪亚与空地之间”展览[参观者沿着精美的手绘平面图和弗哥特(Christian Vogt)黑白艺术照片行走。后面的蓝墙展示了汉德克《圣山启示录》一书中的最后一段。参观者沿着墙行走,以便阅读汉德克对萨尔茨堡附近的莫尔茨格森林的“描述”](卡尔斯鲁厄大学提供)

基纳斯特展览的参观者沿着一条写着文字的走廊行走,阅读的正是这段文字(图1):

“在没有结冰的池塘里,水几乎不可察觉地旋转着,与鱼做伴。看似火山灰的塑料碎片在水面漂浮。池塘边,一阵疾风吹过,门板拼成的木筏被吹得摇摇晃晃,如同在大海的波浪中颠簸。夜雨轻柔地打在流浪者的前额。

在森林和村庄的过渡地带,道路上的碎石重又闪烁着罗马栈道的光芒。木柴被堆放于此,其上盖着塑料防水布。天色渐暗,矩形柴堆及其圆截面成为渐黑背景中唯一的亮色。你站在那里凝视柴堆,亮色外的一切逐渐消失:形式随之显现……[5]”

在凝视的瞬间,汉德克领悟到了同他诗意理想一致的景观的“可读性”(legibility)和“可体验性”(experienceability):“在故事结尾必须能够通过纯文字的描述表达事物。[7]320”汉德克细腻的描写包含了各种感官体验,唤起了人们对形式的追寻,以及对历久弥新的表达方式的渴望。正如我们在基纳斯特、沃格特和德贡布的作品中看到的那样,当人们漫游在经由设计的景观之中,这种历久弥新的表达以锐化观者感知的方式来展现真实的景观。赋形之难在于需要先完全沉浸在景观中。正如汉德克所言:“为了写作,我自身必须先成为一种形式:一种接近形式的形式。[7]269”正如上述3位风景园林师一样,为了在绘制草图前对场地有充分的了解,他们会先在场地中停留数小时。

2 形式与景观:瑞士楚尔市的弗斯滕瓦尔德公墓(The Cemetery Fürstenwald)

弗斯滕瓦尔德公墓(1992—1996年)位于瑞士格劳宾登州楚尔市的郊区,是基纳斯特和沃格特场地实践的例证,展示了他们如何从景观中提炼形式。这是基纳斯特在其创作生涯最后阶段的作品,那时他热衷于展示设计结合自然所营造的场地之美,由此带来的慰藉是应对日常生活的重要方式。而在早期的作品中,他更关注通过风景园林创造帮助人们应对日常生活的实际方法。在设计实践过程中,基纳斯特完善了他在20世纪70年代卡塞尔学院中学到的自由主义设计范式:从实用到沉思,从日常生活到审美体验,同时一直保持对主体的关注。

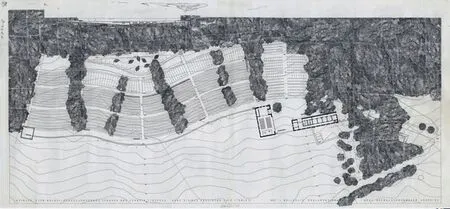

这一项目还有2位楚尔市的建筑师参与其中,分别是Stöckli,Kienast &Koeppel Office的津斯利(Urs Zinsli)和Kienast Vogt Partner Office的埃哈德(Franz Erhard),同时沃格特、埃里卡·基纳斯特(Erika Kienast-Lüder)和胡斯勒(Peter Hüsler)也参与其中(图2)。公墓基址位于楚尔市新开发的一块土地上:在市郊莱茵河谷山坡上的一片森林中,面朝楚尔市的卡兰达山(Calanda Massif)。

图2 弗斯滕瓦尔德公墓平面图,1992—1996年[研究报告,1:200平面图,78cm高×176cm宽,草图纸抄绘平面图,日期不详,Stöckli,Kienast &Koeppel Office(与楚尔市建筑师津斯利和埃哈德合作)](基纳斯特遗物,NSL档案馆/苏黎世联邦理工学院提供)

公墓周边是森林、草地和农田。从这里可以看到楚尔市的工业区及周围大型住宅区的高耸塔楼,它们破坏了此处的乡野氛围。场地的独特之处在于公墓顺应地形向周边敞开,同时又与周围环境相分隔(图3)。从公墓望去,莱茵河谷被噪声刺耳的铁路和高速公路切断;其后则是卡兰达山壮观的全景和格劳宾登州的山景。

图3 弗斯滕瓦尔德公墓的挡土墙以几个急转弯的形式穿过农业景观(挡土墙的东边,细长的树篱沿着山坡的等高线排列,穿过其中的乔灌木条带将田地与墓地分开)(Georg Aerni提供)

公墓的设计不仅展示了基纳斯特对场地作为哀悼之地的理解[8],也阐释了他20世纪90年代前半叶的许多实践项目中共有的特质:它们都使得在城市中进行“浪漫”(romantic)的自然体验成为可能。基纳斯特认为自己作为“他者”对自然的体验,与自己组织自然中美的体验一样重要。从青年时代开始,基纳斯特就是一名充满激情的极限登山者。这是除了他博士学位论文的研究内容外,决定其作品特质的另一种自然体验。寻常的城市和壮美的阿尔卑斯山这2种观察方式的交汇,是促使基纳斯特作品中城市与自然间边界模糊的一个关键因素,弗斯滕瓦尔德公墓就包含了城市与自然这两极。与此同时,设计通过各种感官体验赋予了场地象征意味,唤起人们的哀思。

场地位于一处林中空地内,三面被混交林所环绕,第四面被一道长长的挡土墙包围,这使得地形可以逐渐向莱茵河谷倾斜,轮椅也可以进入。基纳斯特习惯通过平面图进行设计,他的灵感来源于场地的等高线:挡土墙和分割公墓的树丛顺应了等高线的节奏,突出了地形的特点并形成和谐的整体。这道微弯的墙原本计划由天然石材建造,但出于造价原因,改由混凝土建成。材料的改变产生了新的形式:新的墙体以几个急转弯的形式穿过景观,这看起来像是在呼应对面卡兰达山上穿插于树林间的浅灰色石带(图4)。基纳斯特称这道挡土墙为“整个公墓建筑群的主干,各种结构由此而生”[9]。它连接了西南侧由津斯利与埃哈德(图5)设计的入口、观景厅、小教堂,以及西北角由Kienast Vogt Partner设计的观景台(图4)。

图4 来访者在参观弗斯滕瓦尔德公墓后,到达观景平台(此时,如同基纳斯特所描述的“他们对逝者的缅怀与对自然的体验融为一体”。但沉浸在自然中的时间是短暂的,很快就会被莱茵河谷嘈杂的车声和人声打断)(Georg Aerni提供)

与公墓相邻的场地随着新地形的等高线微微弯曲,一面被延伸的树篱包围,一面被与树篱成角度种植的乔木和灌木带包围。只有南边靠近入口处的草场没有被纵向的树篱隔断(图2、5)。公墓中种植的树种与相邻混交林的相同,看起来像是森林渗进了公墓,加强了场地与周围环境的关联。灌木带种满了春天开花的丁香,细长的树篱从东到西植有黄杨、角木、紫荆和枫树。墓地和壁龛墙位于公墓的顶部(图3、4)。壮丽的混合树篱界定出了这个画廊般的区域,并顺势围合出下方的台地。混合树篱会继续生长,穿行于深深浅浅的绿荫之下(图6)。

图6 弗斯滕瓦尔德公墓中沿等高线延展的混合树篱,纵向连接田地和墓地,并将壁龛墙及其前的墓地遮挡起来(Georg Aerni提供)

公墓顶部的壁龛墙位于场地东侧,延续着墓地与景观之间的对话。这道墙由预制混凝土制成,饰面所用的粉砂岩取自其上方的山脉(图3、4)。在壁龛墙前由灰色墓碑构成的矩形区域和嵌入墙中的抽象灰色混凝土树交替出现,打断了天然石墙的节奏。森林里的树木从壁龛墙后探出绿荫,成为混凝土树的枝丫。在秋天,粉砂岩和树林的颜色相互呼应,使这种结构关系更为凸显。

另一种相互交织的结构关系由混凝土树固定的枝干和分割壁龛墙的十字架中的直梁构成。对自然风貌和基督教象征意义的回应成为这个公墓的场地特征。家庭成员在壁龛墙前摆放花束和花环以表达对死者的缅怀。基纳斯特为此在挡土墙前设计了一个低矮的混凝土基座,置于其上的花束和花环稍高于地面,与分割壁龛墙和墓地的宽阔道路分开。

弗斯滕瓦尔德公墓是阐释基纳斯特和沃格特设计思想的绝佳例证,可以展示他们如何在作品中结合感官、社会和生态元素,如何锐化人类感知并在地形和象征的语境中结合自然进行设计。公墓距离城市较远,尽管停车场就在入口处,但楚尔市民通常在公墓附近就改为步行方式,这是他们的传统风俗。来访者从公墓的西南门进入,其立面设计引入了“与自然共建”(building with nature)的主题:散落在混凝土百叶窗上的松针在人造石上留下清晰的印记,这是背后森林中向上生长的巨大的苏格兰松树的“痕迹”(traces)。修剪成几何形的混合树篱沿着通往观景厅和小教堂的道路延伸。在建筑间的广场内,基纳斯特种植了4棵菩提树(图5)。菩提树周围的碎石区以一条狭窄的铺地石为边界与广场的其他部分相分隔,这个在广场中并不显眼的图案,其实是对天堂花园的极简式隐喻。一座钟楼矗立在广场旁挡土墙上缘的栏杆旁,位于观景厅和小教堂之间。钟楼后,莱茵河谷另一侧的山景赫然显现,其轮廓在夕照的逆光中尤其壮美。

图5 从弗斯滕瓦尔德公墓顶部的草坪向外俯瞰:方形的墓碑朝向观景厅和小教堂,广场上植有4棵菩提树(Georg Aerni提供)

楚尔市的城市景观已位于参观者的身后,现在他们面前只有乡野的景色。挡土墙微微向上弯曲,其上覆盖的宽混凝土板间插入了绿色花岗岩板(图3)。这种图案使冗长的墙面更加生动,而混凝土逐渐被橙色的小地衣覆盖,形成了符合基纳斯特和沃格特审美的铜锈。参观者可以随时离开这条通道,进入斜坡,并向上走到墓地和壁龛墙。挡土墙的上部从巨大的混植树篱中探出,在公墓区域的各处都能被看到(图3、4)。5道纵向的树篱和灰色的墓碑相组合,在森林和山脉的背景下形成了一幅富有张力的画面——树篱后竖立着的墓碑如同在树梢后矗立的山峰,让人感觉灰和绿的色彩沿着地形层层排列,并延续到公墓后的景观中。这种设置清晰边界、利用周围环境打破边界的形式,在壁龛墙上再次出现,表现为墙上抽象的树干和其后高悬的真实枝丫的对比。

最北端的小径从壁龛墙下坡到瞭望平台,在橡树前转了一个弯(图4)。在这里,小径变成了一座桥,以穿过种满橡树的洼地继续前进。瞭望平台上方的亭子被设计成四面开敞的立方体骨架,让人联想到美国艺术家勒维特(Sol LeWitt)的雕塑。亭子的实用功能是有限的:虽然参观者可以坐在长椅上欣赏卡兰达山的景色,但无法遮风挡雨。这种对天空开放的形式是一种象征,与实际用途无关。

在一段对公墓的描述中,基纳斯特提及了这段从墓地到壁龛墙,再到观景平台的小径,并在观景平台处结束了他的想象之旅(图4):

“这条小径引导我们沿着林缘走到一段台阶上,这段台阶连接着弗斯滕瓦尔德森林的小路。穿过墓地,我们来到了山路尽头的瞭望平台。毗邻树林的一角和两棵老橡树,这个简单的混凝土构筑物标志了一个特殊的地点:至此,休息大厅、小教堂和墓地已退到了远方。渐渐地,对死者的追思和对风景与自然的体验交织在一起。[9]”

最终,这里留下的仍然是自然,以及对象征死亡的景观的感知。这里为失去所爱的人提供了慰藉。

在小径的尽头,当卡兰达山出现在莱茵河谷的另一侧时,城市的存在及日常事务侵入了我们对自然的沉思:穿过莱茵河谷的高速公路上的隆隆声和铁路上的咔嗒声充斥着观者的耳朵。在基纳斯特的作品中,无论是具体的还是想象中的,对自然的沉思通常都与城市的噪声和气味混杂在一起。这位极限登山者对风景的体验融合了对瑞士严峻的城市化程度的认识。其作品所依据的自然概念体现在这种两极性之中,而这又将他与汉德克探索人类经验的边缘性和独特性的兴趣相联系。基纳斯特拒绝模仿田园诗,正如汉德克拒绝自然描写。在他们各自的作品中,行走、写作、设计的目的是凸显风景体验中需要通过形式才能展现的内容。

3 有物已始,已在彼矣:乌里湖瑞士之路(The Swiss Path)远足步道和日内瓦艾尔河修复工程(The Renaturation of the River Aire)

通过安静的沉思或漫步与风景成为一体,通过设计干预使风景全然展现——德贡布和沃格特认为他们作品中的这一特点受到了汉德克文学的重要影响。

德贡布在设计瑞士之路其中一段时,引用了汉德克的一句话作为题词:“有物已始,已在彼矣”(Quelque chose commença qui était déjà là)②[10]7[11]。这句话既是他对此段步道进行设计干预的宣言,也是他的座右铭,因为这段文字概括了他对风景和地域的态度[10]61。1991年,在瑞士联邦成立700周年之际,瑞士之路在瑞士中部建成。作为瑞士国家99号徒步旅行路线沿着乌里湖(卢塞恩湖的一部分)展开。这条35km长的步道蜿蜒在海拔高度差近400m的山地景观中,每个州设计其中的一段。日内瓦州邀请德贡布设计从莫尔沙赫到布鲁嫩2km长的“日内瓦段”③[10]21-67[12]64-87。德贡布在该地区漫游数周,熟悉乡村和村民,了解这里的自然和农耕历史,以便在景观中凸显该地的自然和文化特征(图7~9)。他与艺术家佩林(Carmen Perrin)、朗(Richard Long)、诺豪斯(Max Neuhaus)及植物学家查泰兰(Cyrille Chatelain)和艺术评论家高维尔(Hervé Gauville)合作④[10]1,试图通过最小干预来提升现有景观并挖掘其沿途未被发现的自然文化宝藏,表达对瑞士丰富的历史和徒步这一典型习俗的敬意。“我们在这条步道上进行的所有干预,即使是最微小的干预,也都是为了使事物异于其周围的自然环境。通过一种转变、一种情绪,来质疑‘它就是这样’或‘它一直是这样’⑤[10]47”。德贡布及其合作者使用了汉德克和基纳斯特的创作方法,以及形式主义文学理论家什克洛夫斯基(Victor Shklovsky)所经历的“使石头成为石头”(making the stone stony),即外部环境的出现先于观者内心对其形态的觉察的理论。什克洛夫斯基把这种效果称为“陌生化”(defamiliarizatio)或“非自动化”(deautomatization),并用自然界的例子阐明:“艺术的存在是为了让人恢复对生活的感知;它的存在是为了让人感觉到事物,让石头成为石头。[13]”

查泰兰建议德贡布密植野花,因为这些野花在野外常被忽略。因此德贡布在远足步道两侧种满了野花,形成了引人注目、色彩斑斓的花丛。佩林发现了一系列巨石,它们随着冰川融化从远方被运输至此,具有独特的一致性。它们躺在苔藓和灌木间,无人问津。佩林把这些石头洗净晒干,白色的石头如上了釉一般强烈地反射着阳光。音乐家诺豪斯在沿途的茂密森林中安装了声音很轻的扬声器,鼓励经过的徒步者仔细聆听以分辨陌生的声音进而关注到森林中的一切声响。朗沿着乌里湖岸放置了7个百石堆,以致敬瑞士联邦成立700周年。他在一张地图上记录了自己在每个石堆附近的观察和经历,然后成诗出版⑥[12]83。除了全面“清扫”(sweeping)景观以突出细节(如沿途200m长的19世纪砖墙)和简单修补(如补全残缺的石头边缘)之外,德贡布还在步道的重要位点上添加了自己的设计。在一条废弃轨道和一条陡峭上升道路的交叉口,他放置了一个被草覆盖的阶梯木平台(图7),使这条陡峭的道路也成为瑞士之路的一部分,不仅让人想起放牧牛羊在瑞士风景中留下的图案(图8),也能为徒步者提供休息和欣赏风景的落脚点。德贡布还在已经损坏的瞭望台基址上新建了一个亭子,从这里可以看到壮观的乌里湖和著名的吕特利草地,同时是对古老瑞士联邦举行宣誓结盟仪式之地的致敬(图9)。这个由2层金属网组成的轻巧而独特的双圆钢结构被称为“钦泽里之亭”(Belvédère-Chänzeli),它围绕并突显了标志着旧瞭望台的菩提树。

图7 “瑞士之路”远足步道莫尔沙赫到布鲁嫩段,木平台与瑞士山地景观中供牛群通过的小径相呼应(德贡布提供)

图8 瑞士莫尔沙赫和布鲁嫩的山地间供牛群通过的小径(德贡布提供)

图9 观景点“钦泽里之亭”(Belvédère-Chänzeli)(德贡布提供)

汉德克的“有物已始,已在彼矣”表达了德贡布作品中的核心关注点:发现已经存在但需要通过形式显现的事物,这种形式来源于设计,而设计同时也表达了一个人的意识与态度,以及对地方和风景的看法⑦。

在获奖作品日内瓦艾尔河修复工程中,作为Groupement Superpositions这个由风景园林师、工程师、水文学家、生物学家和环境技术专家组成的跨学科团队中的一员,德贡布采用了与“瑞士之路”类似的设计手法[12]169-217[14](图10)。他学习了大量的科学知识,将自己定位为“风景中的建筑师”,身负引导自然科学家感性地认知风景的使命⑧[16]。他认为团队需要在河流和周围环境中进行观察,直面水的力量,而非仅仅在画板上规划如何将河流从运河河道中释放出来。只有这样,才能发现风景中的历史和文化印记:“景观本身就是活的结构。这个项目的目标之一就是让河流成为设计自身的动力。⑧[16]”同时,他致力于创造符合景观需求和潜力的图像,并唤起场地记忆。对德贡布而言,记忆与蒙太奇有关,也与为过往的痕迹赋予价值相关:艾尔河会在长达4km的范围内重新找到自然的路径,同时伴随着梯田、新的休憩点和观景平台,而废弃的运河河道将被转化为一个新的开放空间。

图10 艾尔河修复工程总平面,日内瓦,2000—2015年[15]

4 为宁静与空旷赋形

沃格特将他对汉德克文学的兴趣与数字媒体主导的世界中的感官体验问题联系起来:“我们的日常生活受到了数字化的影响——电脑、互联网、电视、手机——包罗万象的数字世界冲散了日常生活的平淡,也冲散了其中蕴含的美和惊喜。我指的是简单而真实的体验:天气、风景、糟糕的城市和美丽的城中风景。[17]”对于沃格特而言,数字的主导地位既阻碍了人们对周围环境的关注,也干扰了人与所见之物间关键距离的形成:“毫不夸张地说,我们缺乏的是空旷和宁静。于我而言,找到这些是十分重要的”,“作家汉德克说得很好:沉默是无法获得宁静与空旷的,应当通过赋予宁静与空旷以形式来获得它们”[17]。这种空旷或许最能体现在沃格特的城市作品中,当开放空间宁静、真实地立在那里,它们向之过渡的城市空间也变得更加清晰可辨。然而,只有细心的观察者才会意识到这一点,无论是在由基纳斯特建造的伦敦泰特现代美术馆的户外广场(1995—2002年,2005年至今)、康斯坦茨的大教堂广场(2005—2006年)、亚琛司法中心的庭院和停车场(2004—2007年)、布雷根茨节日音乐厅的前庭(2005—2006年),还是巴塞尔伊丽莎白广场(2006—2007年)⑨[18],这些“占位符”(placeholders)为前来休息的人提供了一种专注的可能。沃格特认为,这种专注是审视周边环境的基础,现象学、拓扑学和社会政治学的推动力在此汇聚。沃格特和基纳斯特在20世纪90年代的若干作品中也探讨了上述已经形成既定结论的干预策略。

5 结语

文中所讨论的作家、风景园林师和艺术家已然发展出了基于场地的研究与实践路径,并开创了各自领域富于创造性的工作方式。通过对自然特质、地质特征、文化习俗和建造结构的体察与诠释,透过作品传达了他们对景观、场地及蕴含其中的日常生活的深刻理解。总而言之,这些作家、风景园林师和艺术家经由不同的媒介,提升了观者的观察力、感知力,以及由此引发的景观体验。

注释:

①2021年4月本刊“景观空间的营造与观想”主题文章中重点介绍了沃格特的设计作品和设计方法论。

②德贡布在《瑞士之路:日内瓦之路,从莫尔沙赫和布鲁嫩》(Voie suisse:L'itinéraire genevois;De Morschach à Brunnen)一书中引用了汉德克的法译本。

③1991年出版的《瑞士之路:日内瓦之路,从莫尔沙赫和布鲁嫩》一书中记录了德贡布的场地设计,如今场地已面目全非。Marc Treib将François-Yves Morin对德贡布的一次采访从法语翻译成英语,并在文章中多次引用了德贡布的话。

④他们均在《瑞士之路:日内瓦之路,从莫尔沙赫和布鲁嫩》一书中单独发表了的文章。

⑤作者将法语翻译成英语。

⑥朗在1998年为《瑞士之路:日内瓦之路,从莫尔沙赫和布鲁嫩》一书创作了题名为“700石头致敬700年”(700 Stones for 700 Years)的诗与地图。

⑦引自德贡布于2012年8月5日与作者的对谈。

⑧德贡布于2013年6月20日参加在德国汉诺威海恩豪森举办的“思考当代景观:立场与对立”(Thinking the Contemporary Landscape:Positions and Oppositions)会议,并发表题为“Superposition”的演讲。

⑨沃格特事务所于2004年11月27日—2005年6月3日在瑞士巴塞尔建筑博物馆举办题为“关于树和书”(About Books and Trees)的展览;于2007年3月24日—6月3日在柏林AedesLand举办题为“放大镜和望远镜——缩略图和全景图”(Magnifying Glass and Binoculars-Miniature and Panorama)的展览。