构造控制下的蚀变—矿化体的形成

——以冀西北崇礼中山沟金矿为例

王丰翔,陈超,栾卓然,吴姗姗,王云静,冯云磊,张福祥,牛树银

1)内蒙古自治区岩浆活动成矿与找矿重点实验室,内蒙古自治区地质调查院,呼和浩特,010020;2)中国地质科学院矿产资源研究所自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京,100037;3)河北省战略性关键矿产资源重点实验室,河北地质大学,石家庄,050031;4)江苏省地质勘查技术院,南京,210049

内容提要:冀北崇礼县中山沟金矿是产出在水泉沟碱性杂岩体内的脉状矿床,受近N—S向断裂构造控制明显。矿化蚀变主要有钾化、硅化、泥质岩化和绿帘石化等。矿石主要呈脉状、细脉状和角砾状产出。根据不同蚀变的矿物组合和穿插关系,成矿阶段可分为钾化—贫硫化物、乳白色石英—硫化物阶段、强硅化—硫化物阶段和碳酸盐化阶段,金矿化主要与强硅化—硫化物阶段密切相关。通过详细的构造测量和矿床地球化学研究,钾化—贫硫化物阶段受左旋构造运动控制,可能为中温、中盐度(330~290℃;4.65%~6.88%NaCleq)的含碳热液与大气降水混溶(δ18OH2O,V-SMOW:5.26‰~6.76‰;δDV-SMOW:-96.3‰~89.9‰)作用形成。硅化—硫化物阶段是由左旋运动向右旋伸展作用转变的结果,并发生了高角度大规模充填。由于发生大规模流体沸腾和热液混溶(δ18OH2O,V-SMOW:0.41‰~6.47‰;δDV-SMOW:-80.2‰~-92.9‰),在右旋张性脉形成乳白色石英—硫化物阶段,在右旋压扭性构造中形成脉型、细脉型硫化物和角砾岩性矿化,并与强硅化带伴生。成矿流体晚期阶段,碳酸盐化是最普遍的蚀变类型。稳定同位素(碳—氢—氧—硫)测试结果表明,含矿热液是高度演化的岩浆水和大气降水混溶的产物,部分碳可能源自地幔,并与岩浆作用有关;明显负δ34SV-CDT(-11.2‰~-24.8‰)表明成矿热液呈现高氧逸度。放射同位素(氦—铅)组成表明,成矿物质中的铅和氦可能部分源自地幔流体。因此,中山沟金矿构造—矿化—蚀变的形成可能与岩浆作用有关,为与幔枝构造有关的中温中硫热液矿床。

脉型金矿化在构造域内的沉淀是随着成矿流体物化条件的改变而不断卸载的结果,涉及到构造体制下成矿热液的热力学演化的过程(Hemley and Hunt,1992;Muller et al.,1993;牛树银等,2001;吕古贤等,2003;Gruen,2007;Landtwing et al.,2010;Gillian et al.,2010;Liu Yifei et al.,2016)。大量脉型矿床存在明显的蚀变分带现象(eg.,科迪勒拉型脉状矿床,拜仁达坝—维拉斯托)(Bendezú and Fontboté,2009;Wang Fengxiang et al.,2017)。一般而言,蚀变地质体往往受构造带控制,在垂向或纵向发生矿化—蚀变扩散晕。该矿化—蚀变晕可能由一个源区和一次事件形成,也可以由多个源和多次事件叠加形成。然而,蚀变—矿化体总呈现出一定规律性分带样式,宏观表现形式为热液蚀变矿物和矿石矿物组合,微观可以由成矿元素比值、矿物化学组成以及同位素组成来呈现(Lynch et al.,1990;Kontak and Clark,2002;Holk and Toylar,2007;Liu Yifei et al.,2016)。因此,从“构造—蚀变—矿化”三位一体的视角来研究典型矿体,有助于我们精细研究矿体形成过程和矿床成因。

冀北崇礼县水泉沟—后沟碱性岩体是华北克拉通北部及邻区是寻找与碱性岩浆有关的金矿床的重要靶区,代表性的金矿床(点)有东坪、西坪、后沟、转连枝、水泉沟、小营盘、黄土梁、水晶屯以及本次研究的中山沟金矿床(Fig.1b;聂凤军和张辉旭,1997;聂凤军等,2014❶;王丰翔等,2017;陈超等,2021)。中山沟金矿床是位于水泉沟碱性岩体西段规模最大的金矿床,其成因研究存在较大争议:①侵入岩型碲金矿床;②岩浆热液型;③混合岩化热液成因;④浅成中低温热液矿床(李昌存和张增,1999;水兰素,2002;吴姗姗等,2009;邓晋福等,2009;王宝德等,2010;查钟健,2020;甄世民等,2021)。

本文聚焦中山沟金矿床,从产出背景和矿床地质特征出发,重点研究金矿脉的构造样式、蚀变分带以及矿化阶段,推演矿田构造的演化序列、成矿热液的运移和演化,进而建立“构造—蚀变—矿化”三位一体模式,有助于阐明热液活动与金属成矿作用的成因联系,为重塑区域地壳演化历史和指导地质找矿勘查提供科学依据。

1 地质背景

中山沟金矿位于河北省崇礼县西南约20 km,中心地理坐标115°05′33″E,40°54′302″N(图1);大地构造上,位于华北克拉通北缘中段,内蒙古断隆与燕山断陷的分界线之南侧。此外,部分学者认为其受华北地幔亚热柱次级构造—张家口—宣化幔枝构造(以下简称“张宣幔枝”)控制(牛树银等,2009,2010;王宝德等,2010;陈超等,2021)。区域上出露的地层有太古宇桑干群(角闪岩相的片麻岩、混合岩和麻粒岩)、古元古界红旗营子群变质岩系和中元古界长城系浅变质海相沉积碎屑岩系,以及侏罗系中酸性火山岩(张家口组)和第四系(图1;河北省地质矿产局第三地质大队❷,❸;宋瑞先等,2013;陈超等,2021)。区域地层主要受EW向的尚义—崇礼深大断裂所控制,并叠加有NNE—NE向及NW向断裂(图1)。

区域岩浆活动贯穿于从前寒武纪经古生代到中生代地壳演化的全部过程,以铁镁质和花岗质岩浆侵入活动为主。其中,前寒武纪的代表性岩体主要有元古宙—太古宙片麻状花岗岩体(1.7 ~ 2.7 Ga)、和元古宙温泉斑状花岗岩体(~1.7 Ga)和镁铁质岩体(图1;Miao Laicheng et al.,2002;Jiang Neng et al.,2007;李长民等,2014;Bao Zhiwei et al.,2016;课题组,未发表)。古生代以来的岩浆侵入主要受EW向构造控制。海西期则以水泉沟碱性花岗杂岩体(373 ~ 410 Ma)为代表,出露面积为340 km2,与区域金矿床在空间上有密切联系(图1);中生代岩体以岩株、岩墙为主,主要有三叠纪黑云母花岗岩(233 ~ 237 Ma)、斑状花岗岩(234 ~ 238 Ma)、白垩纪正长花岗岩(142 ~ 144 Ma)和二长花岗岩(133 ~ 135 Ma)。其中,水泉沟碱性花岗杂岩为中山沟金(钼)矿床的主要赋矿围岩,岩石类型主要有辉石闪长岩、角闪二长岩、正长岩,成岩时代为373 ~ 410 Ma(图1;陆松年等,1997;胡小蝶等1998;罗镇宽等,2001;李长民等,2014;Bao Zhiwei et al.,2016;课题组,未发表)。

2 区域构造格架

从区域构造格架上看,中山沟金矿床位于张宣幔枝构造的中部。构造格架由一系列环绕中心的弧形、半环形、环形韧性剪切带、褶皱构造带和断裂带组成(李少众等,1998;图1,图2)。其中,崇礼—赤城主干剪切带为区域性深大韧性断裂,近E—W向呈右旋走滑展布,倾向NNE,延伸约60 km,空间上呈E—W两端收敛,中部膨大的菱形网状眼球状,由数条菱形网结状展布的次级韧性变形变质带组成(图2)。该断裂形成时代为太古宙末期,属于华北克拉通北缘尚义—赤城剪切带的东段,为张宣幔枝构造的核部(牛树银等,1996;王宝德等,2010;陈超等,2021)。核部被东坪—水泉沟碱性杂岩侵入,之后被晚中生代的红花梁花岗岩侵入。张宣幔枝构造的外围被下白垩统张家口组火山岩盆地所环绕,构成近似的环形构造(图1)。

需要指出的是,在空间上控制着中山沟金矿化的为NW向中山沟—谷咀子—大白杨(S1)和近E—W向的中山沟—东坪断裂(S2),是区域深大断裂的次级韧性构造。S1和S2断裂呈现多次活动,并至少发生三期活化活动,使之成为深部物质的运移通道,随着地幔物质的逐渐上隆和岩浆活动的加强,在该构造两侧逐渐发育次级韧性剪切带,并在早期韧性剪切带上叠加大量脆性构造,形成了矿区主要的导岩导矿构造(牛树银等,1996;郑宏伟等2014)。矿区构造的主要特征见矿床特征。

3 矿床特征

3.1 赋矿围岩和矿区构造

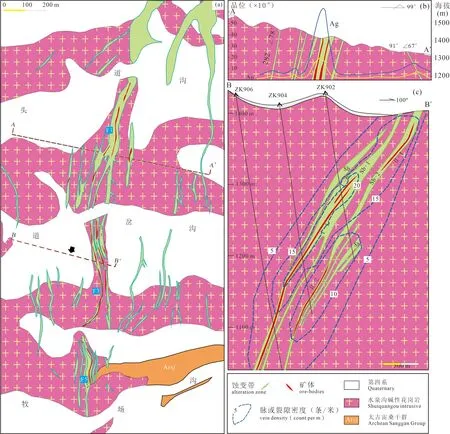

矿区位于崇礼—赤城主干剪切带南侧,区域主干断裂S1和S2夹持部位(图2)。矿体主要赋存在水泉沟二长杂岩体内的内接触带,围岩主要为蚀变角闪二长岩(图1和图3)。矿区受构造控制明显。就断裂展布方向而言,矿区断裂主要有近N—S向断裂系、牧场沟断裂、E—W向头道沟和道岔沟断裂(图1和图3)。

(1)近N—S向断裂系。该断裂构造平面上呈折线型和(或)之字型雁行排列,剖面上呈平行或侧脉排列。该断裂系走向345° ~ 375°,优势产状 355°,倾角较陡(50° ~ 80°)(图3a、b)。在平面上,矿区分为东、中和西三个断裂带。其中,中部构造蚀变带N—S延伸>2000 m,宽n~n×10 m,F1、F3和F5是代表性的N—S向断裂(图1和图3a)。

(2)牧场沟断裂。牧场沟断裂是罗家营骨干断裂的一部分,分布在矿区SW侧,呈之字形展布。东段走向呈N60°E向,西段呈N320°W向出露长约2 km(图3)。该组断裂可能形成于海西期岩浆活动期后,具有压扭、张扭多期次活动特征。该断裂断层带角砾岩成分以蚀变二长岩为主,胶结物主要为玉髓石英,断层面裂隙表面常有铁锰质薄膜浸染。

(3)E—W向头道沟和道岔沟断裂。E—W向头道沟和道岔沟断裂规模不及牧场沟断裂,长度1.2 ~ 2 km(图3)。该断裂在矿区平错N—S向断裂(图2),活动时间应晚于近N—S向断裂系。

3.2 矿体特征

矿区共探明>40条矿化体,呈脉群或脉带产出,主要产出在N—S向中心断裂系统内,浓度中心在硅化和钾化蚀变带内(图3b)。矿体倾角较陡(50°~85°),平均厚度约0.75 m,平均品位7.11 × 10-6,沿走向及倾向均有膨胀收缩、尖灭再现、分枝复合的现象。具有经济价值的矿脉主要有两条,即#1号脉和#2号脉。矿脉总体走向近N—S向,倾向W,长度约2000 m,宽n~n×10 m。16线以北两脉复合膨大变宽,最宽处约140 m;16线以南两脉变窄,近于平行展布,间距10 ~ 30 m (图3 )。

图3 冀西北崇礼中山沟金矿矿区地质构造格架图及观测点典型剖面Fig.3 Geological map showing the main units and the location of the main fault system,hostrocks and mineralized veins in ore blocks in Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei,respectively

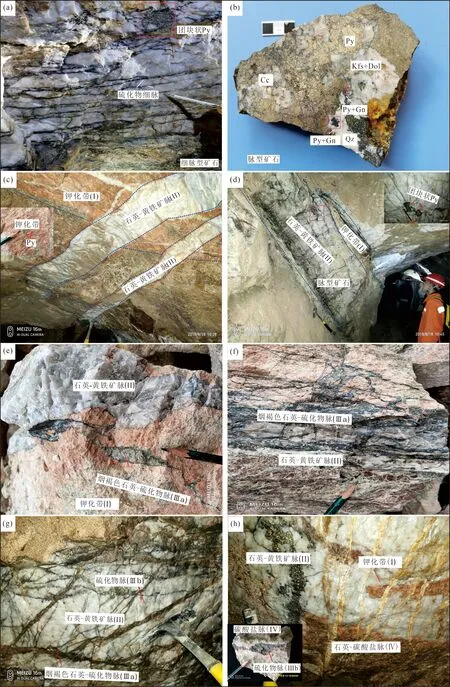

矿区主要存在3种矿化类型:①寄宿在断控蚀变岩内的脉状或浸染状金—锌—铅—钼—铜矿化;②产在构造角砾岩内的角砾岩型的金—铜—锌—铅矿化;③切割脉型矿化细脉状—网脉状黄铁矿—辉钼矿—金矿化(图4a—b)。根据矿石物质成分、矿物组合和结构构造,矿石可以分为脉型、钾长蚀变岩型、硅质角砾岩型和细脉—网脉型。矿石由矿石矿物及脉石矿物组成,其中矿石矿物主要有黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、闪锌矿、辉钼矿、磁铁矿、铜蓝和锐钛矿等,脉石矿物则主要有石英、方解石、微斜长石、高岭石、绢云母等(图4a—b)。

3.2 围岩蚀变和矿化阶段

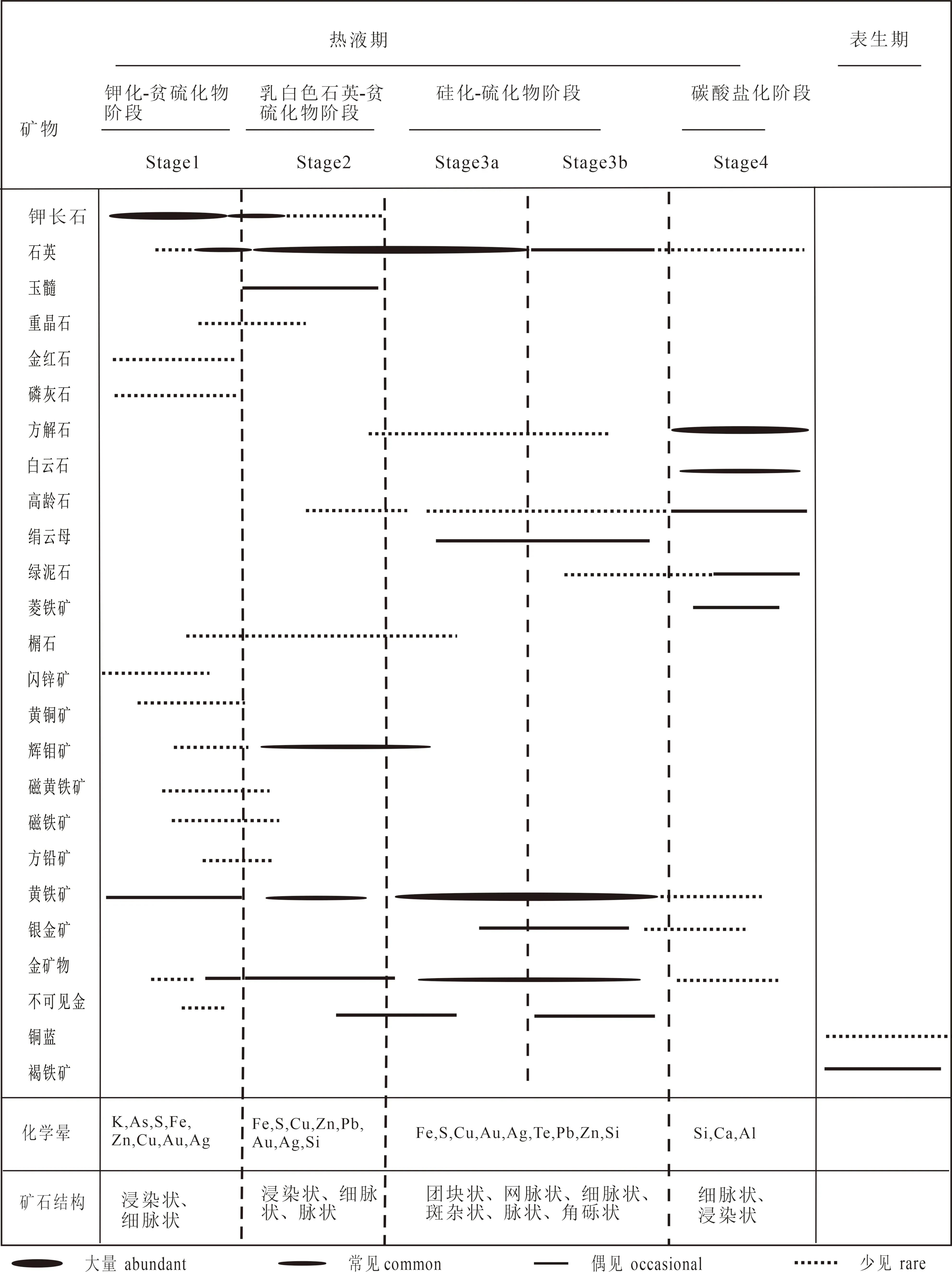

根据蚀变—矿化体的切割关系、矿石结构构造、矿物组合及共生关系,成矿期可分为热液期和表生期,前者可进一步分为4个阶段:钾化阶段、硫化物—石英阶段、强硅化—硫化物阶段和碳酸盐化阶段(图4c—h,图5)。其中,强硅化—硫化物阶段与金矿化最为密切。

(1)钾化—贫硫化物阶段。该阶段主要以发育宽窄不一的钾化条带为特征,多以3种产状产出:①在空间上与石英脉相伴生,一般呈肉红色条带状和脉状产出,断续分布在石英脉的两侧或一侧;②呈囊状或斑杂状被后期蚀变岩所切割或包裹;③呈团块状、弥散状分布在构造角砾岩或硅化蚀变岩内。钾化带主要由微斜长石、石英、磷灰石、金红石和少许金属矿物(磁铁矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿)组成。微斜长石呈肉红色,柱状或不规则状产出,粒度100 ~ 200 μm,体积含量70%~ 95%(图4c)。石英为他形,白色,主要呈块状或细脉状嵌入,与黄铁矿伴生,粒度80 ~ 150 μm,体积含量~5%~ 10%。金属矿物呈浸染状、斑点状或不规则网脉状分布,主要为黄铁矿,次为磁铁矿和硫化物(方铅矿、闪锌矿和黄铜矿)(图4c)。

图4 冀西北崇礼中山沟金矿床典型矿石和蚀变岩照片:(a)细脉状矿石,脉细0.1~0.3 cm;(b)石英—硫化物和硫化物脉型矿石;脉型矿石的硫化物主要有黄铁矿(Py)、方铅矿(Gn)和辉钼矿,脉石矿物则主要有石英(Qz)、铁白云石(Dol)、方解石(Cc)、钾长石(Kfs)等;(c—h)金矿化四个阶成矿阶段的划分Fig.4 Photographs of typical ores and altered rocks in the Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei:(a)stringer vein-type ores contain sulfidation assemblage.Hand-specimen of ores showing sulphides containing pyrite (Py) + galena (Gn) + molybdenite cemented by quartz (Qz),Fe-dolomite (Dol),calcite (Cc) and Potassium feldspar (Kfs).(b) Hand-specimen of vein-type ores with veins of 0.1 ~ 0.3 cm.(c—h) Photographs at Zhongshangou deposit showing four metallogenic stages of Au—polymetal mineralization

(2)乳白色石英—贫硫化物阶段。该阶段以大量石英析出为特征,颜色主要呈乳白或灰白色,组成宽窄不一的石英脉和玉髓石英。石英脉内可见团块状、浸染状或斑点状矿石矿物(主要有黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、辉钼矿等)(图5)。本成矿阶段发育有构造角砾,脉石矿物可见重晶石和榍石(图5)。

(3)强硅化—硫化物阶段。根据矿物组合及矿脉的穿插关系,该阶段可分为两个亚阶段:硅化—硫化物亚阶段和贫石英—硫化物亚阶段(图4、图5)。成矿阶段早期以硅化—硫化物析出为特征。石英因携带大量包裹体,呈烟灰色,与脉状、团块状或细脉状硫化物伴生。硫化物组合主要为黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、辉钼矿和闪锌矿(图4d—g)。其中,黄铁矿明显区别于成矿早期形态,多呈富集团块或脉状产出。晚期,石英含量较少,以网脉状、细脉状以及脉状硫化物为主要特征(图4h)。该阶段是金矿化的主要时期,金矿物主要是自然金、金银矿。

(4)碳酸盐化阶段。为热液活动的晚期产物,常叠加前期矿化之上,主要以方解石、铁白云石、菱铁矿为主(图4h)。该阶段矿化明显减弱,Au矿化的工业意义不大(图5)。

图5 冀西北崇礼中山沟金矿各成矿阶段的矿物共生序列Fig.5 Paragenetic sequence of minerals at Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei

4 样品测试方法

4.1 碳—氢—氧同位素测试

碳—氢—氧同位素组成分析在核工业北京地质研究院分析测试研究中心(ACBIGNI)利用MAT253型质谱仪测试完成。氢同位素测试对象为石英中的包裹体,利用热爆裂法释放H2O,并用灼烧法提取H2,H2在高纯氦气流的带动下进入质谱MAT253,按连续流方式进行分析。氧同位素测试则直接测定石英。将镇管中的石英样品与BrF5反应析出O2;然后与热碳棒反应生成CO2;通过质谱测试氧的同位素组成。δD和δ18O测量结果以V-SMOW为标准。δD和δ18O分析精度分别0.2‰和±2‰。碳同位素通过质子仪进行测试,测量结果以V-PDB为标准,记为δ13CV-PDB,相对误差一般<±0.2‰。

4.2 硫同位素测试

不同矿化阶段的矿石通过破碎、筛分,挑选出高纯度的硫化物(>98%)。硫同位素组成的测定在ACBIGN利用MAT251EM型气体同位素质谱仪测试完成,检测方法和依据为DZ/T0184.14-1997《硫化物中硫同位素组成的测定》。δ34S值沿用V-CDT国际标准,标准物质日常分析精度为±0.2‰。

4.3 Pb同位素

铅同位素分析是在ACBIGNI利用MAT261质谱计上完成。高纯度硫化物(>98%)先用三酸分解、蒸干,并与通过强碱性阴离子交换树脂提取Pb,蒸干后以1%的HNO3稀释,用备质谱测试。然后,利用Phoenix 热表面电离质谱法进行铅同位素测定。其具体参数:仪器型号为ISOPROBE-T;1 μg的208Pb/206Pb测量精度<0.005%。NBS981标准值分别为:n(208Pb) /n(206Pb) = 2.1681 ± 0.0008;n(207Pb)/n(206Pb) = 0.91464 ± 0.00033;n(204Pb) / (206Pb) = 0.059042 ± 0.000037;测量值n(208Pb)/n(206Pb)= 2.165247 ± 0.000069;n(207Pb) /n(206Pb)= 0.914510 ± 0.000056;n(204Pb) /n(206Pb) = 0.059200 ± 0.000013。

5 矿床同位素特征

5.1 氢、氧、碳同位素

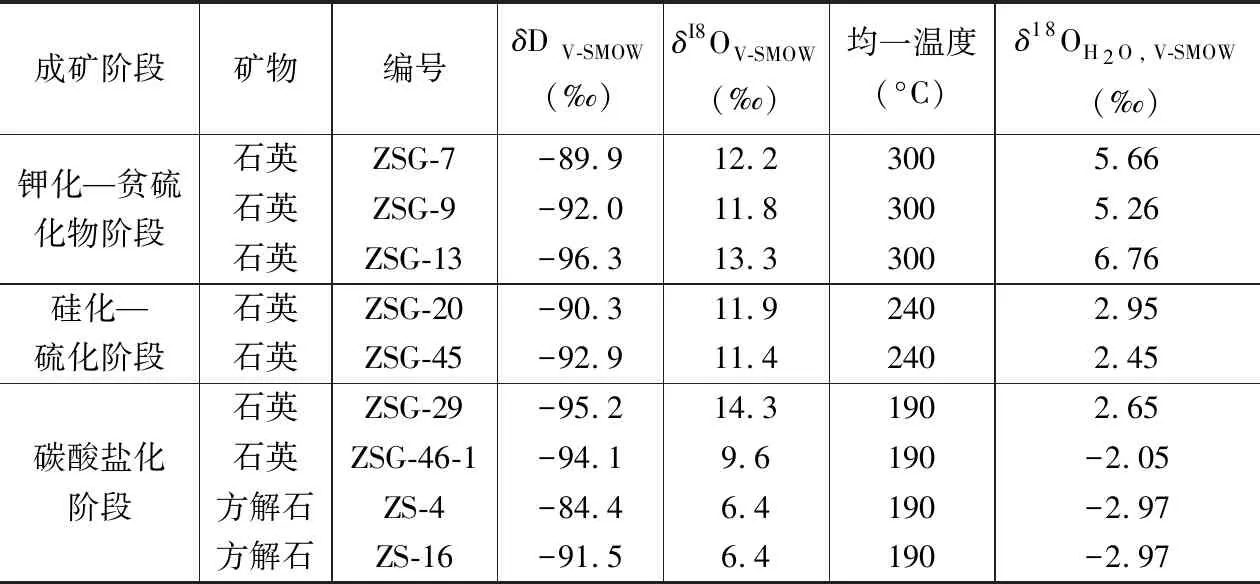

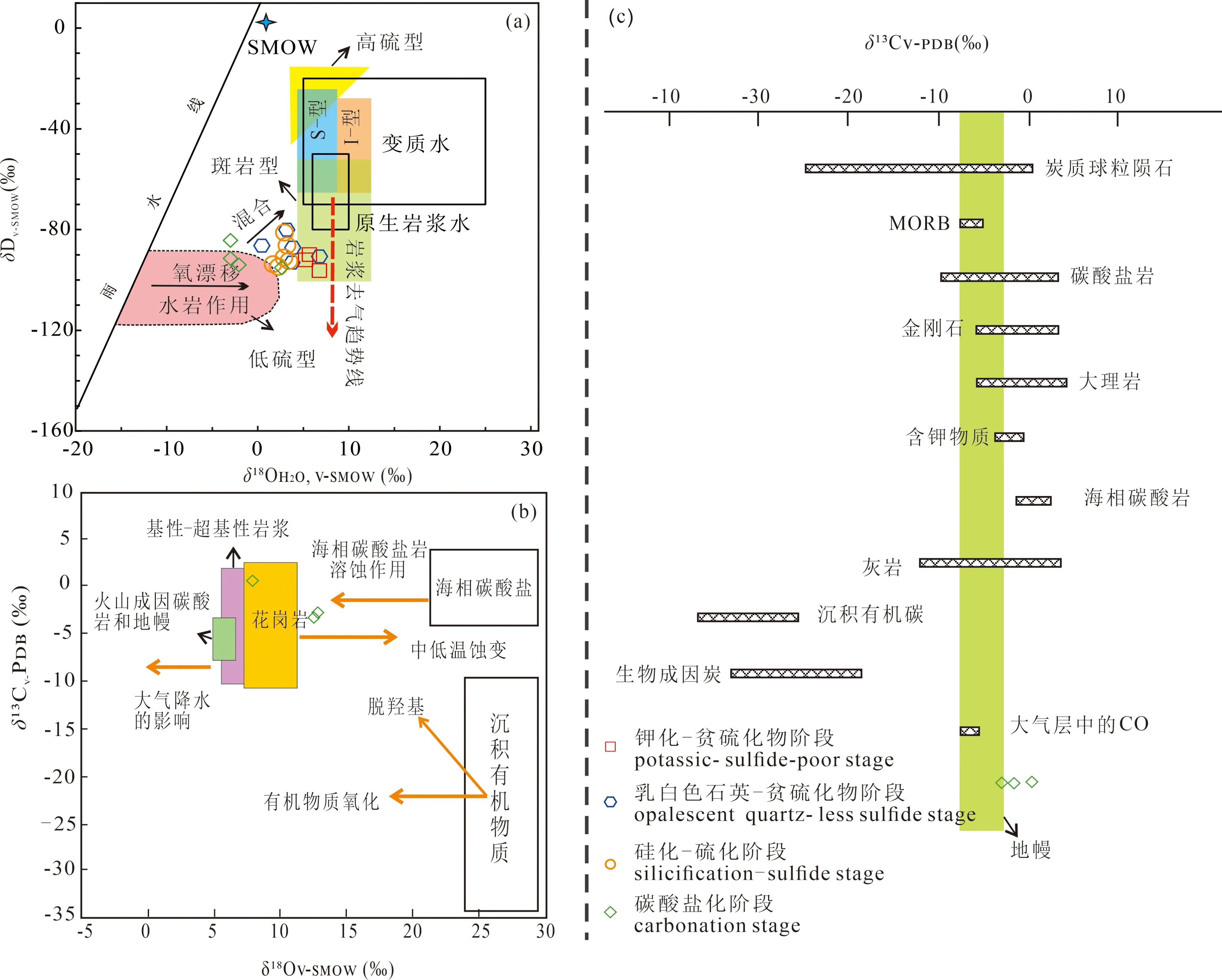

本次研究选取9件不同成矿阶段形成的石英和方解石进行氢、氧同位素测定,详细见表1。其中,钾化—贫硫化物阶段产出石英的δ18OV-SMOW值变化范围为11.8‰~13.3‰,与石英平衡水的δ18OH2O,V-SMOW值为5.26‰~ 6.76‰;硅化—硫化物阶段石英样品δ18O石英值为11.4‰ ~ 11.9‰,与石英平衡水的δ18OH2O值为2.45‰~ 2.95‰;碳酸盐化阶段石英和方解石的δ18O的值介于6.4‰~14.3‰之间,与石英(方解石)平衡水的δ18OH2O值介于-2.97‰~2.65‰之间。

表1 冀北崇礼中山沟金矿床石英和方解石氢氧同位素组成特征表Table 1 Oxygen and hydrogen isotopic data from fluid inclusions in quartz and calcite from Zhongshangou gold deposit,Chongli,northern Hebei

本次测试3件方解石样品,均采自于石英—方解石脉之中,其δ13C 和δ18O 值列于表2。采自于矿脉中的3件测试样品的δ13C值介于-3.3‰~0.5‰,对应的δ18OV-SMOW则主要分布在7.9‰~13‰。

表 2 冀北崇礼中山沟金矿床方解石碳同位素数据

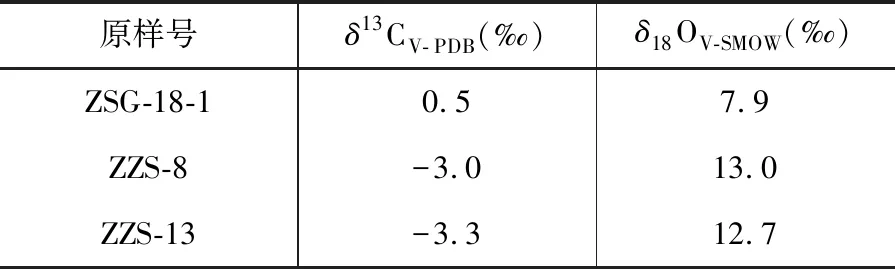

5.2 硫同位素

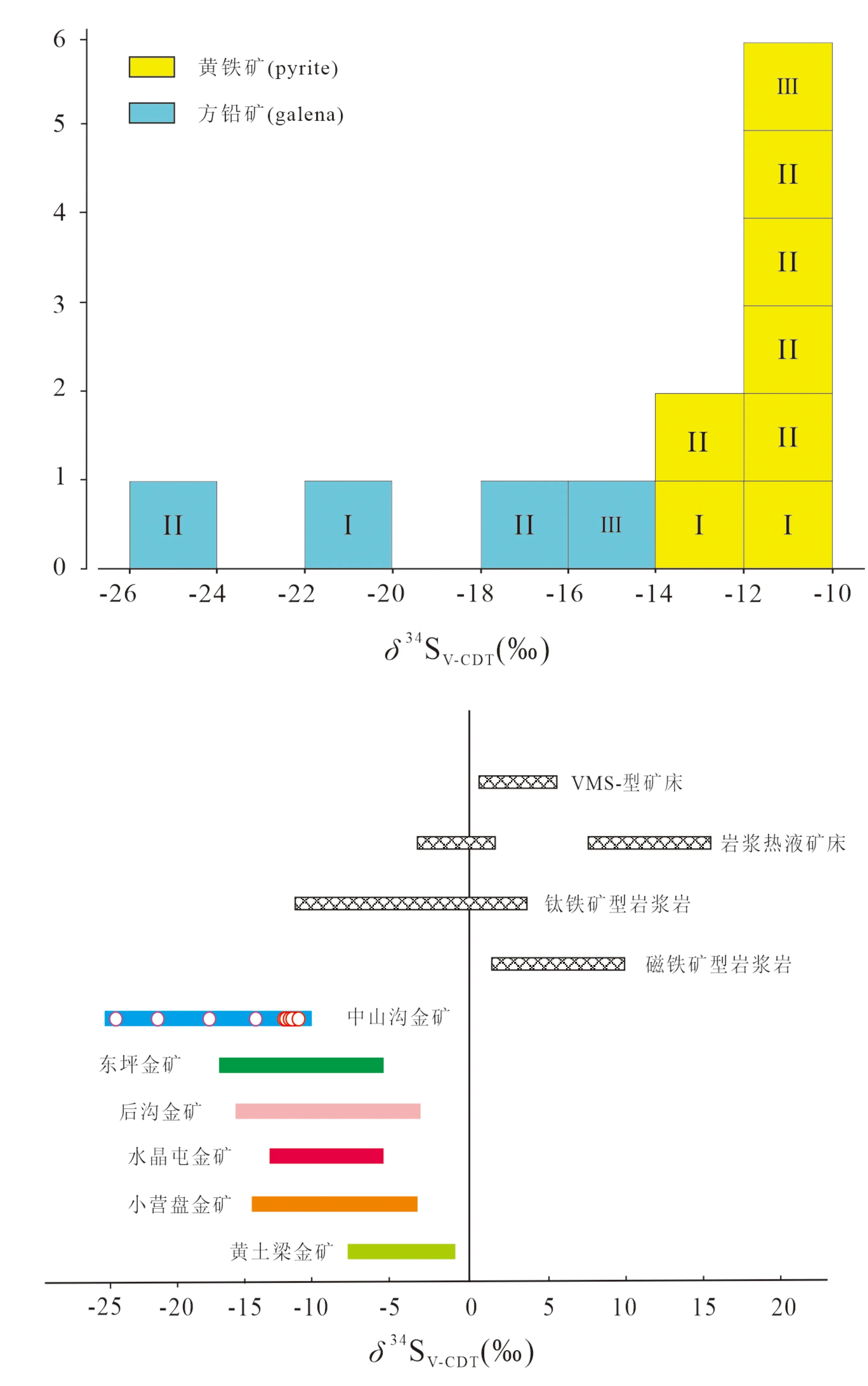

不同成矿阶段硫化物的硫同位素数值列于表3,基本特征如下:①12个硫化物(黄铁矿、方铅矿)的δ34SV-CDT主要分布于-11.2‰ ~ -24.8‰之间,均值为-14.48‰。②8个黄铁矿的δ34S值介于-11.2‰ ~ -12.2‰之间,变化范围较小;4个方铅矿的δ34S值变化范围较大,变化值介于-14.9‰ ~ -24.8‰之间,均值为-20.03‰。显然,黄铁矿δ34S的平均值大于方铅矿平均值。③钾化—贫硫化物、乳白色石英—贫硫化物和硅化—硫化物阶段的硫化物的δ34S值依次为-15.33‰、-18.35‰和-13‰(表3)。

表3 冀北崇礼中山沟金矿床矿化硫同位素组成表Table 3 Sulphur isotope distribution in sulphides from the different mineralization types at Zhongshangou gold deposit,Chongli,northern Hebei

5.3 铅同位素

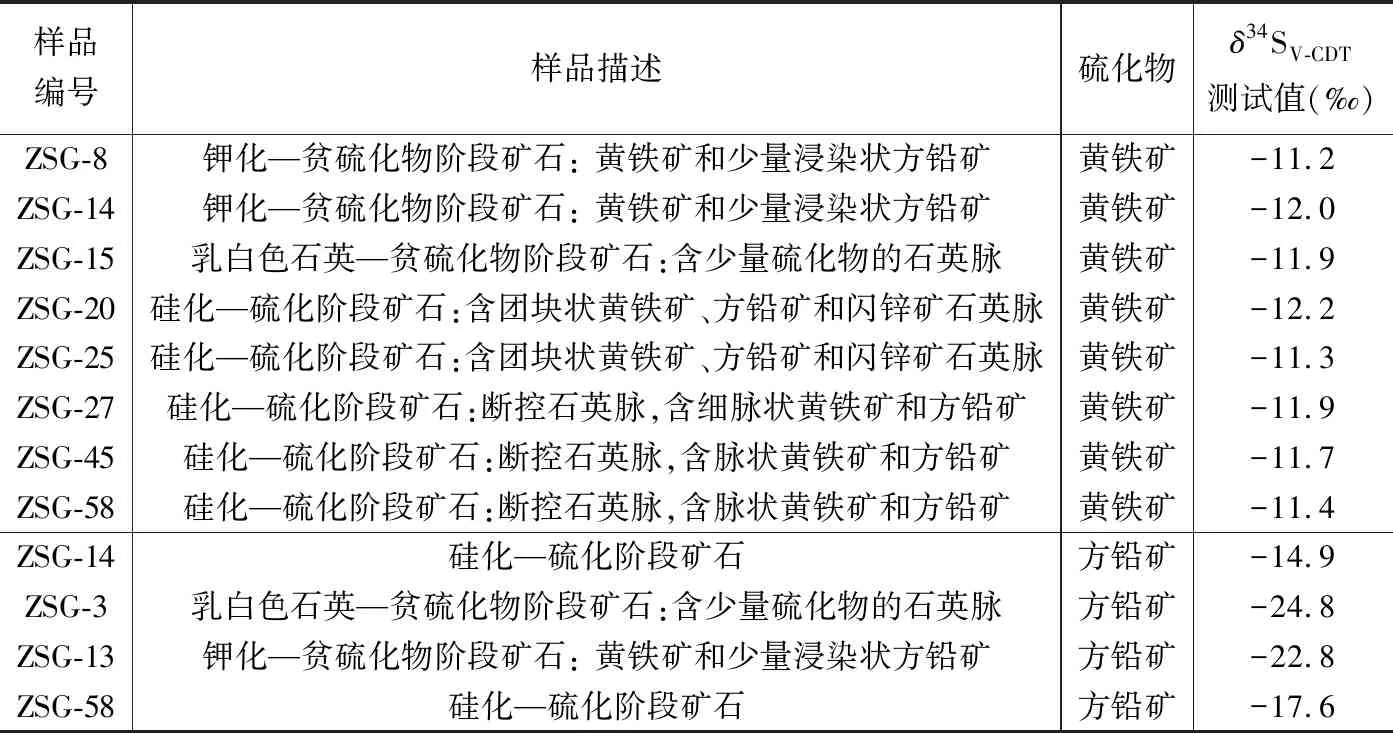

中山沟矿床不同矿石类型的硫化物铅同位素数据列于表4和图6。总体而言,铅同位素在Pb—Pb构造图中呈现一定的线性关系,n(206Pb) /n(204Pb)值主要介于17.214~17.615之间(表4和图6a,b)。黄铁矿的n(206Pb) /n(204Pb)、n(207Pb) /n(204Pb) 和n(208Pb) /n(204Pb)值较为分散,分别分布在17.214~17.615、15.428~15.500和37.291~37.662之间。相对而言,脉型矿石中方铅矿和辉钼矿的Pb同位素组成基本一致且相对集中,呈现出相对低n(206Pb) /n(204Pb)值和相对高的n(208Pb) /n(204Pb),分别介于17.262~17.538和37.332~37.461之间。

图6 冀西北崇礼中山沟金矿矿石铅同位素组成对比图解(底图据Zartman and Doe,1981;Zartman and Haines,1988;Allegre et al.,1988)Fig.6 Lead isotope composition of Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei (base map from Zartman and Doe,1981;Zartman and Haines,1988;Allegre et al.,1988)

6 矿区构造配套和运动场分析

6.1 脉体形态和分布规律

根据矿脉几何形态的构造测量和穿插关系,脉型矿化经历了多次脉动,从静岩流体压力下的拉伸碎裂开始,然后向剪切活化演化,脉体被石英充填,并含有一定量的硫化物。总体而言,中山沟金矿床指示了一个典型的以脆性—韧性断裂系统和定向(N—S向)裂隙系统为中心的矿化系统。大量的蚀变/填充活动都伴随有四期Au多金属矿化,矿化在时间上晚于赋矿围岩碱性花岗岩。

表4 冀北崇礼中山沟金矿床硫化物铅同位素组成

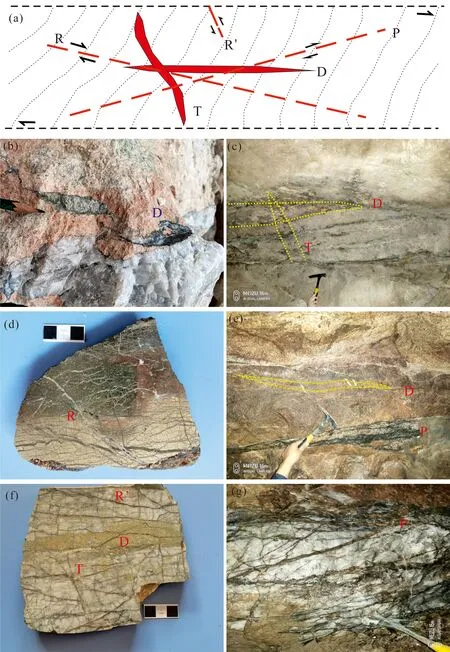

尽管矿脉受多期构造控制,但总体上呈现出走滑系统的特征,在纵向上严格受构造域控制,在经度方向上呈现高角度充填。根据Roberts(1987)的含矿裂隙系统分类,其发育有主剪切裂隙(D-型)、低角度(R型)和高角度的的里德尔剪切裂隙(R′型)、压力剪切断裂(P-型)和张裂隙(T-型)(图7)。

图7 冀西北崇礼中山沟金矿床热液脉的类型Fig.7 Rock slabs showing the three major types of hydrothermal veins at Zhongshangou Au deposit,Hebei

6.2 构造配套和力学分析

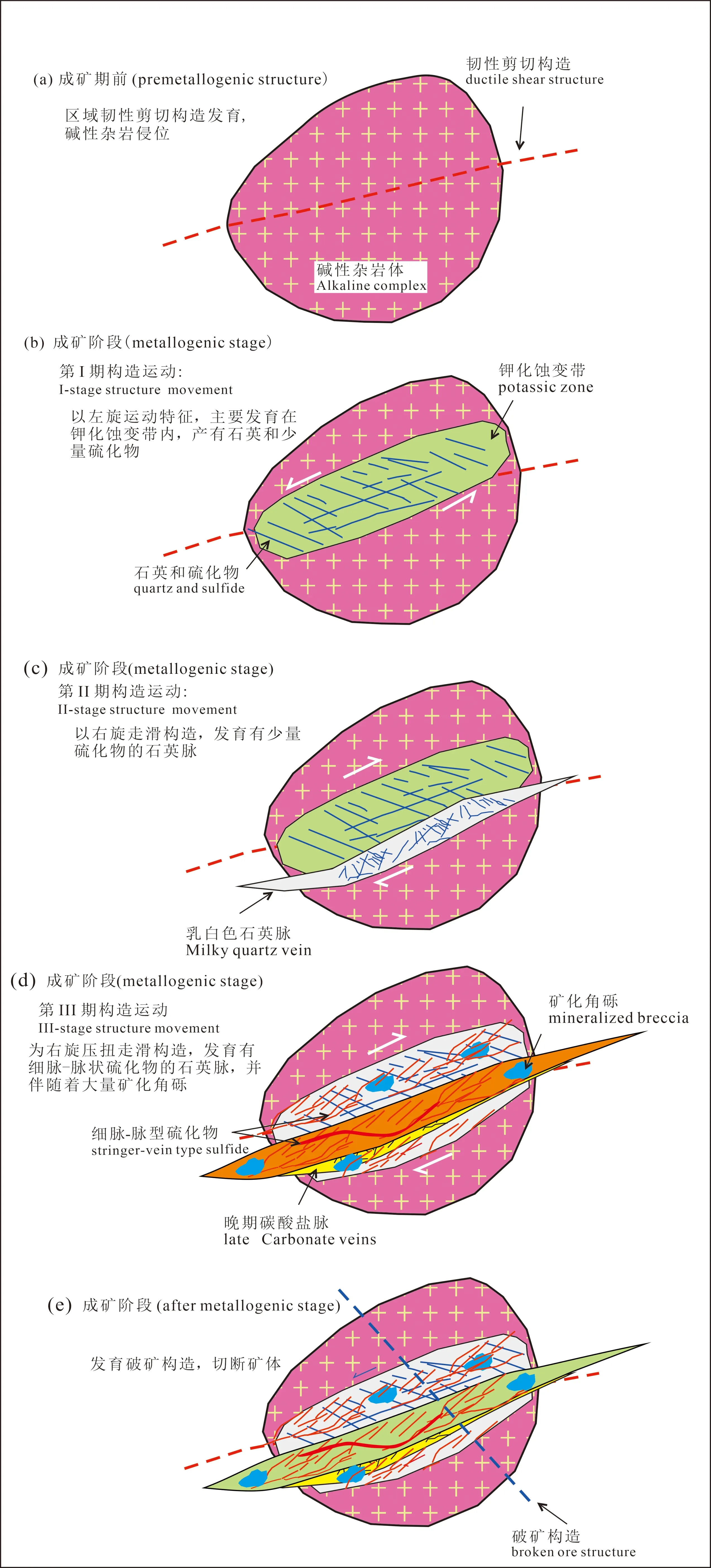

矿区构造呈现出多期构造叠加特征。根据切割关系,可分为成矿前、成矿期和成矿期后构造:

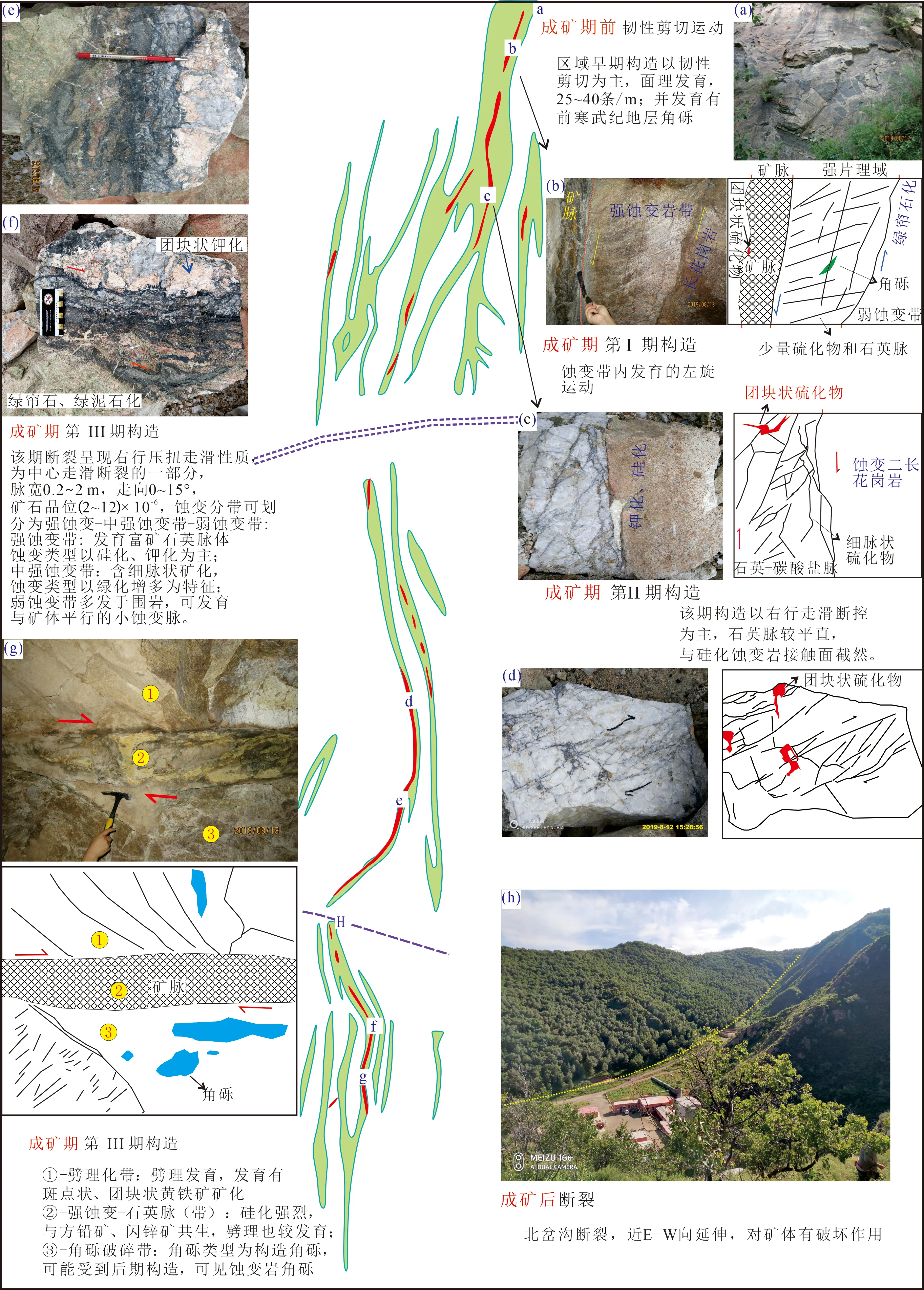

(1)成矿前构造。研究区成矿前至少发育有2期韧性剪切作用,可能是区域深断裂—崇礼—赤城韧性剪切带的组成部分或次级构造,主要由菱形网结状展布的次级小剪切带组成。微观构造可见钾长石斑晶眼球状、拔丝条带、细针状角闪石叠瓦状排列、斜长石双晶弯曲等塑性流动变形和动态重结晶作用(李红阳和张建珍,1994)。矿区成矿前构造以韧—脆性剪切为主,面理发育,并产出有前寒武纪地层角砾(图8a)。

(2)成矿构造。成矿期构造可以分为III期。第I期构造为钾化带内发育的左旋运动,主要表现为一套劈理,被少量硫化物和石英充填,显示为左旋运动,是钾化—贫硫化物矿化阶段主要构造形式(图8b)。

第II期构造为右行张性走滑断控构造,主要控制着乳白色石英脉的定位,显示出右行走滑性质(图8c、d)。该石英脉发育有大量裂隙,被细脉状—团块状的硫化物脉所充填,后期被团块状硫化物叠加(图8c、d),为乳白色石英—贫硫化物成矿阶段的主要断裂形式。

第III期构造为复杂的右行走滑构造系统,该走滑系统呈压扭性,发育有与断裂有关的小褶皱,构造产状变化范围为256°~286°∠50°~80°,代表产状为265°∠65°,局部产状变化范围为295°~330°∠30°~62°,代表产状为309°∠47°。该断裂延伸2000m,脉宽0.2~2 m,走向0°~15°,矿石品位2 ×10-6~12 ×10-6。该构造域内,蚀变具有一定分带性,具有强—中强—弱蚀变分带,局部发育有劈理化带和角砾破碎带,并伴生大量的硫化物,是强硅化—硫化物矿化阶段主要的构造形式(图8e—f)。需要指出的是,碳酸盐岩矿化阶段主要沿着第II、III期构造贯入,叠加在前期的矿化基础上。

(3)成矿期后断裂。成矿期后断裂是主要破矿构造,主要产在矿区北部、中部和西部,主要呈E—W向或NW向断裂(图8h)。

图8 冀西北崇礼中山沟金矿区主要矿化蚀变带及运动学特征Fig.8 Simplified geologic map of the Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei,with observation spots showing kinematic property of the veins with alteration halos

7 矿化、蚀变及构造演化过程

7.1 成矿热液来源和演化

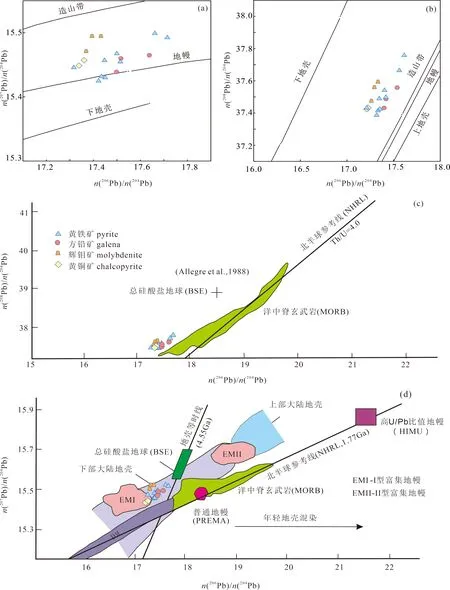

脉型矿化中石英和方解石的δ18OV-SMOW和δDV-SMOW值的变化范围分别为6.4‰~14.3‰ 和-80.2‰~-96.3‰,而与之对应的δ18OH2O,V-SMOW值为 -2.97‰~6.76‰,与典型岩浆水的数值(δ18OV-SMOW=6‰~10‰,δDV-SMOW=-50‰~-80‰)相比,稍微亏损δ18OH2O,V-SMOW和δDV-SMOW值。在δDV-SMOW—δ18OH2O,V-SMOW图中,氢氧同位素组成分布于去气作用残余岩浆水的下方,氧同位素也发生了一定漂移现象,显示岩浆热液发生水岩反应和有一定量的天水加入(图9a)。

图9 冀西北崇礼中山沟金矿成矿热液:(a) δ18OH2O,V-SMOW —δD V-SMOW图解(底图修改自Ohmoto and Rye,1979;Hedenquist and Lowenstern,1994;Vigneresse,2006);(b)和(c)δ18OSMOW —δ13CPDB(底图修改毛景文等,2002)Fig.9 Plots showing:(a) δ18O V-SMOW —δD V-SMOW values (modified after Ohmoto and Rye,1979;Hedenquist and Lowenstern,1994;Vigneresse,2006);(b) and (c) δ13CPDB — δ18OSMOW values (modified after Mao et al.,2002&) of the ore-forming fluids at Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei

采自中山沟矿化系统的方解石和石英的C—O同位素同样显示出了一定的变化,测得的δ13CPDB值主要介于-3.3‰~ 0.5‰ 之间。这个数值范围显著高于有机质的平均值(-25‰,Hoefs,2009),却明显高于低于地幔的数值范围(-7‰~-5‰,Hoefs,2009)(图9b)。相比而言,方解石的δ13C明显低于大气CO2中的数值(-11‰~ -7‰,Hoefs,1997),却明显叠加在火山/岩浆岩范围(-3‰~-30‰,Hoefs,1997)(图9b)。考虑到中山沟矿体主要赋存在花岗杂岩之中,因此含矿热液的碳同位素可能是由于热液混合作用,成矿热液主要有两个热源:花岗质岩浆热液和高度演化的成矿热液。在碳氧图解中,测试样品落入了地幔区域及邻区,证实了成矿热液中的碳部分来自于地幔(图9c)。部分样品落入到花岗岩及与之有关的中低温蚀变的区域,指示了矿化与碱性岩浆的成因关系(图9c)。

7.2 成矿物质来源与演化

中山沟金矿硫化物(黄铁矿和方铅矿)呈现出贫重硫的特征,硫同位素(δ34SV-CDT)组成介于-11.2~-24.8‰之间,平均值为-14.48‰,具有明显的负值,与典型的火山块状硫化物矿床(VMS型)矿床、岩浆热液矿床有明显的不同,也与钛铁矿型岩浆岩和磁铁矿型岩浆岩有明显不同(图10),与区域上典型的与碱性岩有关的金矿床(东坪、后沟、水晶屯、小营盘)有着相似的特征(图10)。

图10 冀西北崇礼中山沟金矿床硫化物硫同位素组成(modified after Hoefs et al.,1980)Fig.10 Sulfur isotopic distribution of sulfides collected from ores at Zhongshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei (modified after Hoefs et al.,1980)

中山沟硫化物Pb同位素组成在铅—铅图解上呈现出一定的线性分布,可解释为Pb混合线,可能是壳源铅和地幔铅不同比例的混合(图6a,b,Seward and Barnes,1997;Wood and Samson,1998;Kirnbauer et al.,2012)。具体而言,在n(207Pb) /n(204Pb) —n(206Pb)/n(204Pb)同位素图解上,硫化物铅同位素的组成主要位于地幔和造山带演化线之间,少数黄铁矿和方铅矿沿着地幔演化线分布(图6a)。在n(208Pb) /n(204Pb) —n(206Pb)/n(204Pb)图解中,黄铜矿和辉钼矿的铅同位素组成以非放射性铅为主,分布在造山带和地幔演化曲线附近,位于Pb混合线的下端;部分黄铁矿具有更多的放射性铅,主要分布在混合线的上端,靠近造山带曲线附近(图6b),可能原因是铅溶解度的差异(Seward and Barnes,1997;Wood and Samson,1998;Kirnbauer et al.,2012),也可能是不同成矿阶段热液性质的差异(Kirnbauer et al.,2012)。

在铅同位素组成对比图解中,硫化物Pb同位素均位于地壳等时线和北半球参考线(NHRL)之上,说明硫化物中的铅来源于U/Pb值更高的区域,可能源区为下部大陆地壳和I-型富集地幔(图6c、d)。进一步而言,所有测试样品Pb同位素组成均位于1.77 Ga NHRL之上,如果成矿物质的铅源自地幔,也可能是从1.77 Ga以前从地幔分离的铅。上述同位素组成特征显示,成矿物质更有可能是在成矿岩浆从源区部分形成后,从富集地幔或下地壳携带至浅部成矿区域。

7.3 成矿物理化学条件

中山沟成矿系统受构造控制明显,呈现出比较广泛的金属组合(Ag—Au—Zn—Pb—Cu)。矿物组合主要以方铅矿、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、银的硫盐和磁黄铁矿为主,脉石矿物主要由石英、钾长石、含铁白云石和含锰方解石组成。其中,黄铁矿和方铅矿为最主要的矿石矿物,这些都是典型中硫矿石矿物组合(Sillitoe and Hedenquist.,2003)。黄铜矿是一个在300° C和近中性的pH产生,是一个从高硫向中—低硫状态转化的特征矿物。更为重要的是,中山沟金多金属矿化系统以复杂的含矿的石英—碳酸盐岩脉和角砾岩为特征,石英呈现出典型的透明状,方解石呈肉红色,普遍富锰。显然,这些特征是典型的中硫热液矿床的特征(Einaudi et al.,2003)。

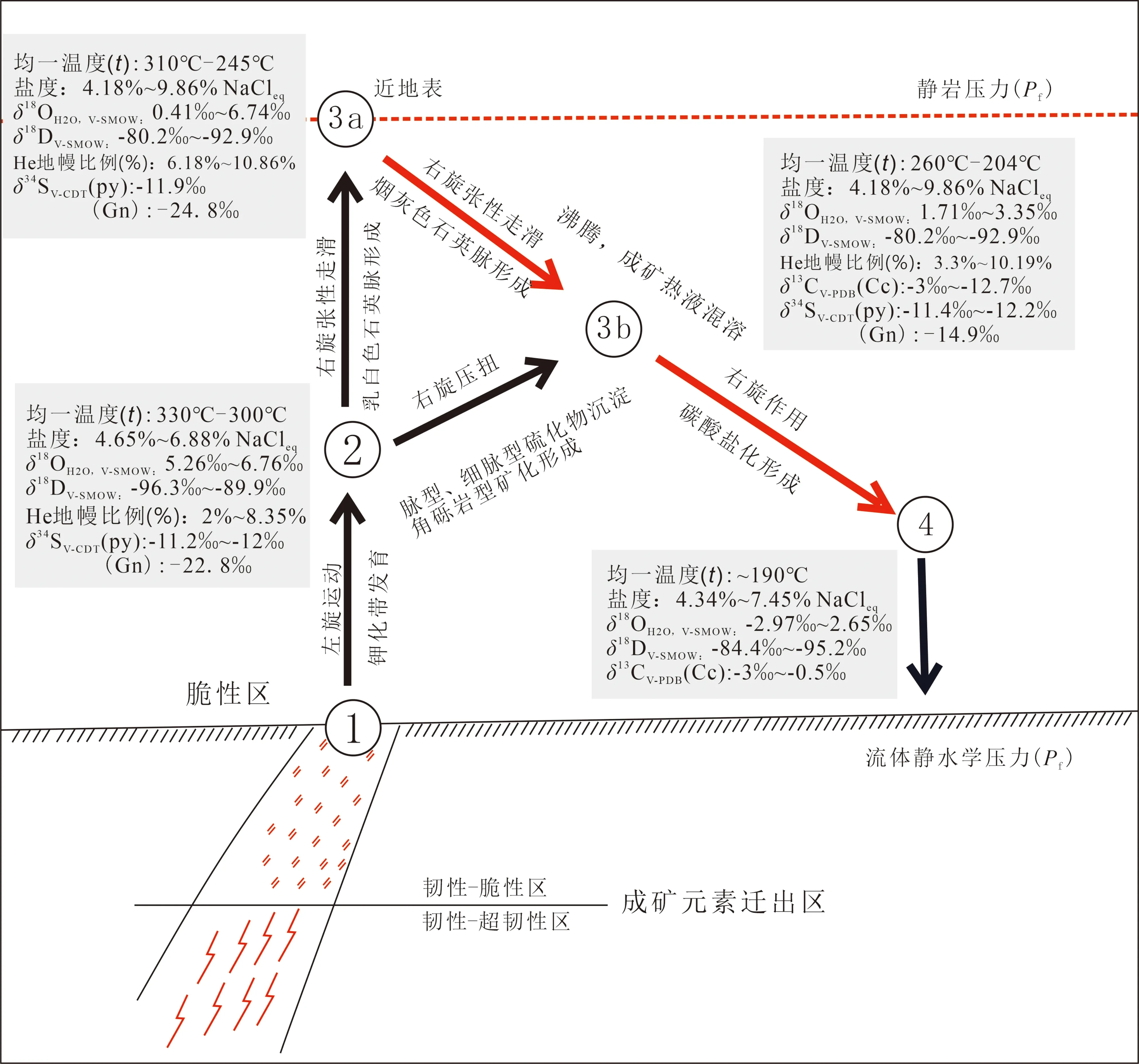

根据包裹体测温研究,吴姗姗等(2009)和甄世民等(2020)对气液包裹体和气体包裹体进行了均一化温度和盐度测量。钾化—贫硫化物阶段的均一温度变化范围为330~300℃,对应的流体盐度为4.65%~6.88% NaCleq;在温度—组分—密度(T—w—ρ)相图(图11a;Bodnar,1983)查得的密度为0.7~75 g/cm3。乳白色石英—贫硫化阶段的均一温度变化范围为245~310℃,对应的流体盐度为4.18%~9.86% NaCleq,与之对应的密度为0.77~0.87 g/cm3。强硅化—硫化物阶段流体包裹体的均一温度为260~204℃,其流体盐度为6.01%~13.92% NaCleq和密度为0.85~0.93 g/cm3。碳酸盐化阶段的均一温度则降至190℃,相应的均一温度和密度分别为4.34%~7.45% NaCleq和0.88~0.93 g/cm3。一般而言,由于成矿热液由深部向上运移到浅部的过程(静岩压力向静水压力的过渡),是压力释放、体积增大的过程。因此,成矿体系中流体总密度有降低的趋势(图11a)。然而,该矿床的测试结果却显示相反的趋势,其较为合理的解释可能是成矿流体在由高温向低温演化的过程中经历过低密度气相组分的分离作用。矿区存在的大量的矿化角砾以及沸腾包裹体(甄世民等,2020)出现,证实了沸腾可能是中山沟金矿沉淀的重要机制。

依据中山沟蚀变矿物组合(白云母—钾长石—石英等),矿化系统的氧逸度(lgfO2)主要介于-33.9~-30.5之间,pH值则介于5.75~6.32,位于黄铁矿的稳定状态和硫酸盐—硫化物氧化还原线之下(图11b)。

8 “构造—蚀变—矿化”成矿模式

根据中山沟金矿稳定和放射性同位素组成特征,与矿化有关的成矿流体可能主要由岩浆水和高度演化的大气降水组成,流体沸腾作用和成矿流体的混合是重要的成矿机理。成矿热液中的部分碳、铅显示出下地壳或富集地幔成因。因此,地球深部物质必须有一个通道将成矿物质从地球深部带到地壳浅部。中山沟金矿位于崇礼—赤城深断裂韧性剪切带次级构造S1和S2的夹持部位,其在长期而复杂的演化过程中,经历了多期次的构造叠加和变形,可以将地球深部的金带入地壳表层,而且伴随构造—岩浆作用,提供了必要的热源与动力,促使金活化、迁移,利于金的富集成矿,其成矿动力机制可能与张宣幔枝构造有关(牛树银等,2009,2010;王宝德等,2010;陈超等,2021)。

中山沟金矿区的矿化、蚀变严格受多期断裂构造的控制(图12)。在流体静水压力下,成矿元素可能从韧性—脆性区(韧性—超韧性区)内迁出(图13)。成矿流体从深部的高压区向上排出,先前断裂构造内的微裂缝重新活化,保持一定的高渗透性(图12a)。脉型矿化经历了多次脉动,从近静岩流体压力下的拉伸破坏开始,然后向剪切活化演化(图12、图13),重要的证据便是矿化和蚀变呈现高角度(倾角介于50°~85°之间)。

图12 冀西北崇礼中山沟金矿构造—矿化—蚀变时序图Fig.12 Plan view sketches illustrating the time sequence of intrusion emplacement and vein formation at the zhuangshangou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei

图13 冀西北崇礼中山沟金矿在伸展构造体制下,指示了金矿化可能的应力和流体压力演化路径Fig.13 Mode pattern for an extensional tectonic regime,indicating a possible stress and fluid pressure evolution path of the Zhongshanggou Au deposit,Chongli,northwestern Hebei

成矿早期,由于受到左旋走滑运动,主要在钾化蚀变带内发育少量石英脉和硫化物,形成早期钾化—贫硫化物阶段,产出细脉状、浸染状矿化,节理走向主要为NW向、NNE向和E—W向,以钾长石、金红石为特征矿物的早期高温流体系统可能缺少硫和硫酸盐(图12b)。

随后,含矿流体沿着早期蚀变带的主通道强力贯入,矿区压力发生了重大转变。与之对应的是,构造机制也发生了重大转变,由左旋走滑逐渐转变为右旋运动。一方面,由于改造并利用前期构造,在右旋张性走滑构造作用下,贫硫化物石英脉形成,形成早期含少量硫化物的石英脉,其矿化类型为浸染状、细脉状和脉状矿化,节理走向主要为NE向、NW向和E—W向,化学晕主要为Fe、S、Cu、Zn、Pb、Au、Ag和Si(图12c,图8c、d和图13)。另一方面,由于携带大量成矿物质的热液受到右旋压扭构造体制的影响,大量细脉—脉型矿化在该走滑系统沉淀,形成团块状、细脉状、斑杂状矿化。最大主压应力轴方向为210°∠21°,最小主压应力轴方向为104°∠36°,显示出典型矿在顺时针方向扭动的应力作用下形成。需要指出的是,由于压扭和沸腾作用,伴生大量的角砾状矿化,以NE—NNE为主,其次为NW向和E—W向(图12d和图13)。

随着成矿流体的消失,成矿系统定位并被后期构造破坏,反映成矿期后,该区域仍处于不稳定的构造环境中。成矿后的构造活动主要表现在蚀变带形成构造体,强烈活动地段见糜棱岩化(图12e)

9 结论

(1)中山沟金矿区的矿化、蚀变严格受N—S向断裂构造的控制,可分为钾化—贫硫化物、乳白色石英—硫化物阶段、强硅化—硫化物阶段和碳酸盐岩化阶段。其中,钾化—贫硫化物阶段受左旋构造运动控制;硅化—硫化物阶段则由左旋运动向右旋伸展作用转变的结果,并发生了高角度大规模充填。

(2)系统的稳定和放射性同位素测试结果表明,含矿热液是中温、中盐度(330~190℃;4.65%~6.88%NaCleq)的含碳热液与大气降水混溶(δ18OH2O,V-SMOW:5.26‰~6.76‰;δDV-SMOW:-96.3‰~89.9‰)作用形成。部分碳可能源自地幔,并与岩浆作用有关;明显负δ34S(δ34SV-CDT=-11.2‰~-24.8‰)表明成矿热液呈现高氧逸度。铅同位素(铅)组成表明,成矿物质中的铅部分源与地幔流体。

(3)中山沟金矿构造—矿化—蚀变的形成可能与深部岩浆作用有关,可能与幔枝构造有关的中温中硫热液矿床。

致谢:特别感谢中国地质科学院矿产资源研究所江思宏研究员、郭襄博士对本文的建设性修改意见。野外工作受到张家口市海龙金矿有限公司大力支持,在此深表谢意。

注 释/Notes

❶ 聂凤军,刘翼飞,曹毅,张伟波,王丰翔.2014.华北克拉通北部碱性岩浆活动与金、铜和铀成矿作用.中国地质科学院矿产资源研究所.

❷ 河北省地质矿产局第三地质大队.1989.下两间房幅(K-50-111-A)、崇礼幅(K-50-111-B)、镇宁堡幅(K-50-112-A)l:50000 区域地质调查报告:1~100.

❸ 河北省地质矿产局第三地质大队.1991.河北省崇礼县场地乡中山沟金矿勘探地质报告:1~117.