著作权刑事司法解释的反思与优化

——基于“复制发行”司法解释及相关判决的分析

郑承友

著作权刑法保护是著作权保护的重要组成部分,研究著作权刑法保护的效果既是对著作权刑法保护的反思,也是对预设目标与实践效果的检视。习近平强调要促进知识产权行政执法标准和司法裁判标准统一,完善行政执法和司法衔接机制。要完善刑事法律和司法解释,加大刑事打击力度(1)习近平:《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》,《求是》2021年第3期。。《法治中国建设规划(2020-2025年)》指出,针对法律规定之间不一致、不协调、不适应问题,须及时组织清理。著作权刑事司法解释为回应社会需求而超出刑法文义,造成语境条文间的冲突,也违背了法秩序统一性的要求,在一定程度上造成了法律适用的混乱。《刑法修正案(十一)》对著作权的刑法保护作出修改,这就要求对已有司法解释进行反思,总结实践经验,及时清理与修改后刑法相抵触的司法解释,探寻完善著作权刑事司法解释的优化路径。

一、“复制发行”司法解释的发展进程

我国1979年刑法未规定著作权的刑法保护。1990年通过的著作权法实施后不久,侵犯著作权行为的严重社会危害性以及国内外形势发展要求应当通过刑法来保护著作权。“世界各国的著作权法或者与著作权有关的刑事法律,都规定了应当受到刑事制裁的严重侵权行为,以及相应的制裁措施”(2)李明德:《知识产权法》(第二版),北京:法律出版社,2014年,第102页。,我国在1994年通过了《全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》(以下简称《决定》),规定了侵犯著作权犯罪的定罪处罚标准。1997年修订刑法时将上述决定调整后纳入刑法,成为刑法的第217条与第218条。2020年通过的《刑法修正案(十一)》对上述两条作出修改。司法机关对“复制发行”作出解释,对其发展进行研究,对完善著作权刑事司法解释具有重要意义。

(一)“复制发行”司法解释的发展变化

从《决定》生效开始到《修法修正案(十一)》生效,司法机关先后制定了五个司法解释。按照司法机关对“复制发行”解释的发展变化过程,可以将司法解释的发展变化划分为三个阶段。

1.“复制发行”司法解释的初创阶段。1995年最高人民法院通过了《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定〉若干问题的解释》(以下简称“1995年《解释》”),这是对“复制发行”解释的初始创设阶段。1995年《解释》第6条规定,实施侵权复制行为又销售该侵权复制品的只构成侵犯著作权罪,不实行数罪并罚;实施《决定》第1条规定的侵犯著作权犯罪行为,又销售明知是《决定》第1条规定的其他侵权复制品构成犯罪的(3)销售明知是《决定》第1条规定的其他侵权复制品的行为,是《决定》第2条规制的销售侵权复制品行为。,应当实行数罪并罚。上述解释区分“复制发行”行为与单纯的“发行”行为,《决定》第1条规定的“复制发行”是“既复制又发行”的行为,第2条规定的“销售”是单纯的销售(发行)他人复制的侵权复制品行为。与后来司法解释相比,1995年《解释》有两点值得重视:一是明确销售自己复制的侵权复制品与销售其他人复制的侵权复制品是两种不同性质的行为;二是明确前者构成一罪即侵犯著作权罪,实施前一行为构成犯罪后,又销售其他人复制的侵权复制品构成犯罪的,后者构成销售侵权复制品罪。这种区分符合刑法的立法本意。

2.“复制发行”司法解释的具体化阶段。1997年刑法生效后至2010年,司法机关对“复制发行”作出扩张解释,这是对“复制发行”解释的具体化阶段。在此期间颁布了三个司法解释,分别是1998年《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“1998年《解释》”)、2004年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“2004年《解释》”)、2007年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称“2007年《解释(二)》”)。1998年《解释》第3条规定,“复制发行”是指行为人复制、发行或者既复制又发行作品的行为;2007年《解释(二)》对此予以重申,法院在实践中一般适用2007年《解释(二)》作为裁判规范。2004年《解释》第11条第3款规定,“未经许可通过信息网络向公众传播他人作品的行为”视为刑法第217条规定的“复制发行”,该解释规定刑法第217条中的“复制发行”包括信息网络传播行为。上述解释解决了著作权刑法保护规范不足问题,但也带来了裁判标准不统一等问题。

3.“复制发行”司法解释的进一步细化阶段。2011年至《刑法修正案(十一)》生效,司法机关对“发行”作出扩大解释,是司法解释进一步细化阶段。在此期间颁布了两个司法解释,分别是2011年《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称“2011年《意见》”)、2020年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三)》(以下简称“2020年《解释(三)》”)。2011年《意见》第12条规定,将刑法第217条规定的“发行”解释为“包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动”(4)2011年《意见》第12条规定的“发行”包括“出租、展销等”行为,是规定对出租权、展览权的刑法保护。《刑法修正案(十一)》增加信息网络传播权的刑法保护,未规定出租权、展览权的刑法保护。。非法出版、复制、发行他人作品,侵犯著作权构成犯罪的,按照侵犯著作权罪定罪处罚。2011年《意见》在增强刑法规范可操作性的同时,其扩张解释也带来民刑倒挂等问题。2020年《解释(三)》主要细化了侵犯商标权犯罪与侵犯商业秘密犯罪的适用标准,有关著作权的刑事司法解释只有其中第2条有关举证责任的规定。

(二)“复制发行”司法解释的类型化分析

司法机关通过对“复制发行”的文义解释、扩张解释与类推解释等解释方法弥补刑法规范的不足。司法解释回应现实社会需求,细化惩治犯罪的规范根据,提高了规范的可操作性。

1.“复制发行”文义解释的表现。文义解释是指对概念、术语等从文理上作出解释。1995年《解释》对《决定》第1条规定的“复制发行”的解释属于文义解释。1995年《解释》第6条规定从字面意思看是关于是否构成数罪并罚问题,但在确定是否构成数罪时,根据上述规定,《决定》第1条规定的“复制发行”中的“发行”行为是指对自己复制的侵权复制品的“销售”(发行)行为,该行为构成侵犯著作权罪;实施前述犯罪行为后,又销售明知是《决定》第1条规定的其他侵权复制品构成犯罪的(5)其犯罪构成意义在于“其他”二字,“其他”是指销售者所销售的复制品是由其他人所复制,并非销售者自己实施复制行为。上述规定将销售自己复制的侵权复制品与销售他人复制的侵权复制品行为区分开来。,后一行为构成销售侵权复制品罪,实施上述两种行为构成犯罪的应当数罪并罚。根据上述解释,《决定》第1条规定的“复制发行”中的“发行”是指发行自己复制的侵权复制品,第2条规定的“销售”行为是发行他人复制的侵权复制品行为。在检索的裁判文书中有判决明确区分销售自己复制的侵权复制品与销售他人复制的侵权复制品两种不同性质的销售行为(6)(2010)湖刑初字第100号、(2011)二七刑初字第471号、(2012)杨刑(知)初字第40号。。

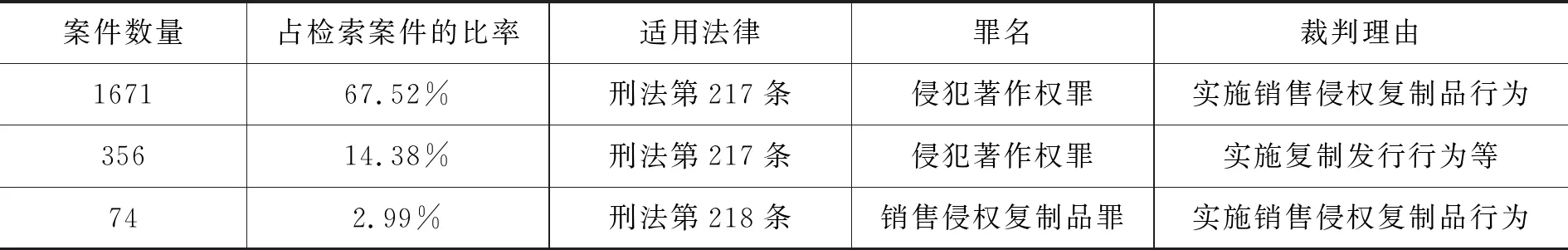

2.“复制发行”扩张解释的表现。扩张解释是对刑法条文作超过字面意思的解释(7)高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第九版),北京:北京大学出版社、高等教育出版社,2019年,第21页。。1998年《解释》与2007年《解释(二)》对“复制发行”的解释、2011年《意见》对“发行”解释属于扩张解释。1998年《解释》与2007年《解释(二)》将“复制发行”解释为“复制、发行或者既复制又发行”,2011年《意见》将“发行”解释为“包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动”,如果将解释的视阈置于整个法律体系中,就会发现上述解释超出“发行”的字面意思,属于扩张解释。扩张解释弥补了刑法规范的不足,在检索的2475份裁判文书中,有1671份裁判文书只认定被告实施了销售侵权复制品行为,判决构成侵犯著作权罪,约占案件总数的67.52%(8)(2010)常知刑初字第2号、(2016)浙1081刑初1520号、(2020)粤0705刑初653号等。判决认定的事实中被告人仅实施了销售行为,无法反映被告人是否实施了复制行为。。如果没有上述扩张解释,部分案件因无法认定“违法所得数额巨大”构成犯罪。但是对“复制发行”中的“发行”不做限定,无法区分第217条规定的“发行”行为与第218条规定的“销售”行为;将“发行”解释为包括“出租、展销等活动”,导致将1997年刑法不予调整的部分行为纳入了刑法规制范围。

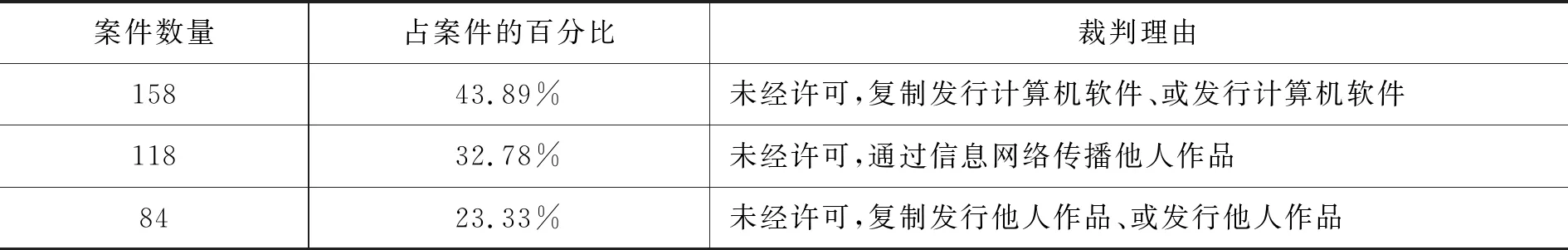

3.“复制发行”其他类型的解释。“复制发行”司法解释还有类推解释等其他类型的解释。2004年《解释》将“信息网络向传播”视为刑法第217条规定的“复制发行”有类推解释之嫌。1997年刑法未将信息网络传播行为纳入刑法规制范围,上述解释是为了回应技术发展带来的新型法益保护问题,因为传统法律概念总是迟缓地应对新的案件事实(9)刘艳红:《网络犯罪的刑法解释空间向度研究》,《中国法学》2019年第6期。。有裁判阐述了对信息网络传播行为予以刑事规制的必要性,指出技术进步改变了作品的传播方式,网络传播从结果上来说与传统意义上的“发行”并无区别。侵犯发行权与侵犯信息网络传播权对相关法益造成的侵害是高度一致的。如对其不予规制,与当下不断加大知识产权保护力度、严厉打击侵犯知识产权犯罪行为的司法政策相悖(10)(2017)沪0104刑初325号。。这是技术发展带来的新型法益保护需求与立法滞后的矛盾,上述解释能缓一时之急,但根本办法应是通过修改法律予以解决。如表1所示,在检索的2475份裁判文书中有360份侵犯信息网络传播权案件,约占案件总数的14.55%。如果没有上述解释,这类案件没有裁判依据。但是各地法院在裁判中认识不一,有判决认为是未经许可复制发行他人作品(11)(2019)苏08刑初32号、(2020)粤0605刑初2614号、(2020)粤0705刑初505号等。,有判决认为是未经许可通过信息网络传播他人作品(12)(2020)苏1081刑初164号、(2020)苏1081刑初221号、(2020)苏03刑初71号等。,有判决认为规避技术措施的案件是未经许可复制发行他人计算机软件等(13)(2019)粤0305刑初254号、(2020)苏03刑初88号、(2020)浙0782刑初523号等。规避技术措施与侵犯信息网络传播权是两种不同性质的行为,因为前者尚有不侵犯信息网络传播权的规避技术措施行为。但是在现实中大多数规避技术措施的行为是在网络空间实施,其后续行为即为侵犯信息网络传播权的行为。。

表1 侵犯信息网络传播权犯罪案件统计

(三)“复制发行”司法解释对著作权刑法保护发挥的作用

改革开放初期,著作权被动保护的色彩较为明显,著作权刑法保护与司法解释同样体现着这一时代特征。被动保护难以做到体系考量,司法解释回应社会需求,为打击侵犯著作权犯罪发挥了应有的作用。

1.“复制发行”文义解释对著作权刑法保护的作用。1995年《解释》第6条规定其实质是关于行为人销售自己复制的侵权复制品与销售他人复制的侵权复制品的区分。行为人实施《决定》第1条规定的复制行为后,又“销售”自己复制的侵权复制品构成侵犯著作权罪;行为人实施《决定》第1条规定的复制发行行为后,又“销售”其他人复制的侵权复制品,前者构成侵犯著作权罪,后者构成销售侵权复制品罪,因为后者是《决定》第2条规定的犯罪行为,所以应当实行数罪并罚。法律解释应尊重立法本意,刑法第217条规定的“复制发行”中的“发行”是指首次发行行为,刑法第218条规定的“销售”是指首次发行行为之后的后续发行行为。复制行为与首次发行行为的结合就是出版行为。在检索的裁判文书中正确区分首次发行与后续发行的案件数量有7件(14)(2015)菏牡刑初字第102号、(2018)陕0118刑初246号、(2019)鄂02刑终229号。,与整体案件数量相比占比较小。但是有判决明确区分与复制相关联的首次发行行为与后续发行行为,并深刻阐述了两种不同性质销售行为的法理意蕴(15)(2019)黑06刑终258号判决书认为侵犯著作权罪中的发行行为应是与复制相关联的直接侵犯著作权的行为;低价购入侵权图书加价售出是间接侵犯著作权人的著作权,符合销售侵权复制品罪的构成要件。该案对与复制关联的发行行为与后续发行行为作出区分是正确的,但是认为后者间接侵犯著作权是错误的,后者是直接侵犯发行权的行为。。

2.“复制发行”扩张解释对著作权刑法保护的作用。《决定》第2条与1997年刑法第218条是关于销售侵权复制品罪的规定,前者关于犯罪情节有“违法所得数额较大”与“违法所得数额巨大”的规定,后者只有“违法所得数额巨大”的规定。2004年《解释》第6条是对1997年刑法第218条的解释,其规定违法所得数额在10万元以上的,属于第218条规定的“违法所得数额巨大”。这样在实践中凡是未达上述标准的,不能适用第218条追究被告人刑事责任。1995年《解释》第5条规定,个人违法所得数额在2万元以上,单位违法所得数额在10万元以上的,属于“违法所得数额较大”;个人违法所得数额在10万元以上,单位违法所得数额在 50万元以上的,属于“违法所得数额巨大”。对上述规定比较后可知:个人违法所得数额在2万元以上10万元以下的,按照1997年刑法第218条的规定无法认定被告人构成销售侵权复制品罪;但是根据《决定》第2条与1995年《解释》第5条规定可以认定构成销售侵权复制品罪。司法解释为回应社会利用刑法手段保护著作权的需求,积极面对立法规范不足与现实需求的矛盾,通过对“复制发行”的扩张解释弥补上述缺陷。上述解释自法秩序统一视阈观之应予修正,但是从满足现实需求、为打击犯罪提供规范根据来说又具有正当性。将“复制发行”解释为包括单独的“发行”行为,可以适用2007年《解释(二)》规定的“五百张(份)以上”标准追究被告人刑事责任(16)(2013)鄂江岸知刑初字第00275号、(2014)湛开法刑初字第187号、(2015)惠城法刑二初字第292号等。。在检索的1671份裁判文书中,有判决认定被告人销售侵权复制品数量在五百张(份)以上,但是又未达到“违法所得数额巨大”的,按照上述解释认定构成侵犯著作权罪(17)(2012)深龙法知刑初字第293号、(2015)徐知刑初字第5号、(2016)浙1003刑初333号等。;如果适用刑法第218条规定,因无法认定“违法所得数额巨大”,不能认定构成销售侵权复制品罪。

3.“复制发行”其他类型解释对著作权刑法保护的作用。将信息网络传播视为“复制发行”是应对网络技术发展的产物。在王蒙等人诉世纪互联通讯技术有限公司侵犯著作权纠纷时就曾遭遇规范不足问题,法院通过解释著作权法规定的“应当由著作权人享有的其他权利”来保护著作权人的利益(18)北京市第一中级人民法院(1999)一中知终字第183、184、185、186、187、194号民事判决书。。在民事案件中可采用类推解释,但是刑事案件形式上禁止类推解释。因为过度泛化的刑罚处罚将打破法律部门界限,破坏应有的法律与社会秩序,危害法治的权威性(19)卓泽渊:《刑法为必须谦抑的公器——刑法谦抑性的法理思考》,《检察日报》2021年5月25日,第3版。。但司法解释意在解决立法滞后问题,满足社会需求。裁判者有时不得不生造一些本土化与特色化的解释来补充,以求快速解决眼前难题(20)熊琦:《中国著作权法立法论与解释论》,《知识产权》2019年第4期。。立法滞后与已有规则缺陷的长期存在,使得法院大量通过司法解释与自由裁量权来应对(21)熊琦:《中国著作权立法中的制度创新》,《中国社会科学》2018年第7期。。司法解释将网络传播拟制为复制发行,使新的案件事实向传统法律规范靠近。在检索的侵犯信息网络传播权案件中,有的案件违法所得数额巨大,达到几百万、几千万元,对其行为不予追究刑事责任难为实质公正(22)(2013)天刑初字第00293号、(2015)鄂下陆刑初字第00162号、(2017)鄂1123刑初101号等。。1997年刑法只为侵害复制权、发行权与美术作品署名权三种权利的行为规定了刑事责任(23)王志远:《网络知识产权犯罪的挑战与应对——从知识产权犯罪的本质入手》,《法学论坛》2020年第5期。,按照罪刑法定原则侵犯信息网络传播权的行为不构成犯罪。制定这种司法解释是一种无奈但理性的选择(24)刘宪权:《刑法司法解释与刑法的冲突适用》,《法学论坛》2020年第6期。,这是应对技术发展较为成功的司法解释。

二、“复制发行”司法解释存在的问题及其消极影响

上述司法解释在为打击犯罪提供便利的同时也在一定程度上肢解与割裂刑法规定,以现实问题为中心的司法解释在内容上具有救急的性质,因而是就事论事式的规定,并不完全妥当(25)陈兴良:《刑法定罪思维模式与司法解释创制方式的反思——以窨井盖司法解释为视角》,《法学》2020年第10期。。“复制发行”司法解释未能区分首次发行与后续发行行为,在实际适用中导致各地裁判标准不统一;对“发行”的扩张解释甚至出现民刑倒挂的判决。坚持体系思维反思司法解释存在的问题,在《刑法修正案(十一)》生效后,为及时清理司法解释提供理论依据。

(一)未能区分首次发行与后续发行导致各地裁判标准不统一

刑法第218条规定的“销售”是发行行为,如果第217条的“复制发行” 包括“只发行不复制”的行为,那么在行为人明知是侵权复制品而销售但未实施复制行为时,在追究其刑事责任时究竟适用哪条规定?两者罪与非罪的标准以及处罚标准均不一致。适用刑法第218条只有2004年《解释》第6条规定的“违法所得数额在十万元以上的”定罪量刑标准,不能适用非法经营数额标准与销售侵权复制品数量标准。在检索的裁判文书中有74份适用第218条的规定,以销售侵权复制品罪追究被告人的刑事责任(27)(2007)闵刑初字第180号、(2015)鄂赤壁刑初字第00005号、(2020)冀0984刑初110号等。,约占案件总数的2.99%。在全国只有部分省市以销售侵权复制品罪追究被告人的刑事责任(28)判处销售侵权复制品罪的部分省市有上海、河南、河北、山东、安徽、甘肃、湖北、湖南、黑龙江、广东等。除上海、河南两省市外,其余省市不具有代表性。值得指出的是,在统计的裁判文书中,上海法院在应当适用第218条的案件中从未错误适用第217条。,很多省市未适用过第218条的规定(29)浙江、江苏、广东、北京四省市的案件上网数量位列前四,但较少检索到构成销售侵权复制品罪案件。,这个现象引人深思。

在实践中有法院将销售侵权复制品行为一律作为首次销售行为对待,适用刑法第217条认定构成侵犯著作权罪(30)(2011)深宝法知刑初字第77号、(2015)金兰刑初字第640号、(2019)京0112刑初779号。。在检索的裁判文书中,有1671份认定被告实施了销售侵权复制品行为,但是判决构成侵犯著作权罪而非销售侵权复制品罪,约占案件总数的67.52%(31)(2010)常知刑初字第2号、(2016)浙1081刑初1520号、(2020)粤0705刑初653号等。。有法院区分首次发行行为与后续发行行为,对后续发行行为适用刑法第218条认定构成销售侵权复制品罪(32)(2016)鲁0791刑初39号、(2019)沪0104刑初112号、(2020)冀0105刑初612号。。如表2所示,对相同性质的销售侵权复制品行为不同法院适用法律不同,出现裁判标准不统一问题。侵犯著作权犯罪在时间逻辑上认定构成犯罪必须先认定构成民事侵权(33)徐家力、张军强:《对知识产权案件先刑后民模式的反思与完善》,《中国刑事法杂志》2018年第4期。。先定侵权后定罪的递进逻辑决定了在解释刑法中的“复制发行”时应与著作权法保持一致,区分首次发行与后续发行行为,避免裁判标准不统一现象。

表2 侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪案件统计比较(34)上述数据对侵犯信息网络传播权构成侵犯著作权罪的360份裁判文书未统计在内,部分案件因信息不详无法做出判断。

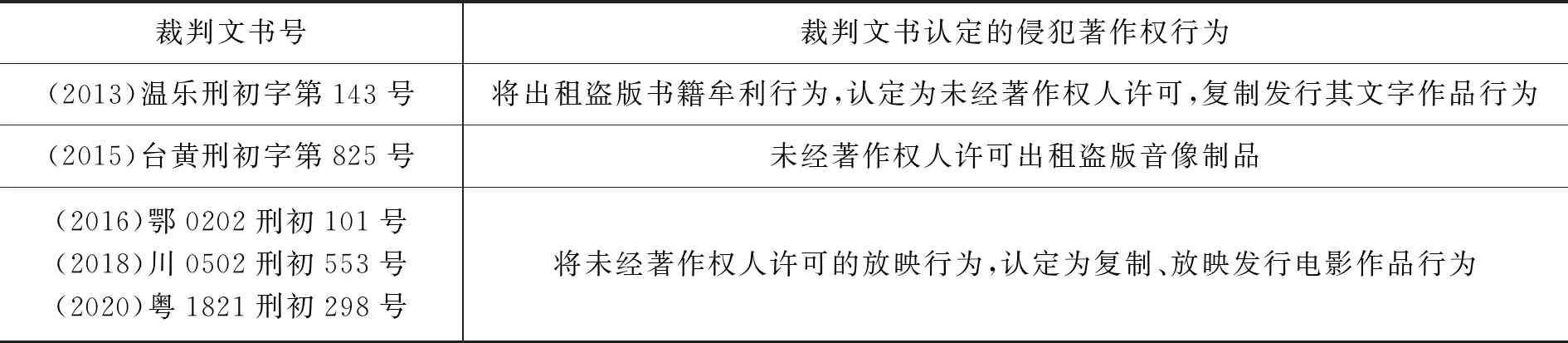

(二)对“发行”的扩张解释导致出现民刑倒挂判决

2011年《意见》第12条将刑法第217条规定的“发行”解释为“包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动”。将“发行”解释为包括“出租、展销等活动”是增加了未经许可的出租、展销等行为的刑法保护。《刑法修正案(十一)》规定增加了信息网络传播权的刑法保护,但是未规定出租权、展览权的刑法保护。2011年《意见》第13条规定了美术作品、摄影作品与录音录像制品三种客体的信息网络传播权保护;《刑法修正案(十一)》规定增加了美术作品与录音录像制品信息网络传播权的刑法保护,未规定摄影作品的刑法保护。上述解释扩大了著作权刑法保护范围,将虽构成民事侵权但刑法不认为是犯罪的行为在实践中认定为犯罪行为;或者将民法上不认为侵权的行为在刑法上认定为犯罪行为,在实践中出现民刑倒挂的判决。

作品类型决定作品的商业利用方式,并非所有作品类型享有著作权法规定的全部权利。著作权保护的重点是禁止未经许可的商业使用,无论是权利内容还是法律责任配置都是围绕这一重点展开。商业实践表明,在禁止未经授权的商业使用前提下,私人使用一般不会给著作权人造成实质性的损害(35)郭雪军:《私人复制的竞争合理性——以Sony案、Napster案为例》,《山东大学学报(哲学社会科学报)》2020年第2期。。“著作权法中的某些特别规则是仅仅适用于某一类作品,这些规则的确立必然以作品的分类为前提。”(36)李琛:《论作品类型化的法律意义》,《知识产权》2018年第8期。作品类型与权利内容均是围绕保护重点作出的立法选择,著作权保护的民事、行政、刑事三种法律责任,在著作权法第52条与第53条作出区分规定。何种作品类型享有何种权利、何种权利控制何种行为,侵犯该权利是民事侵权还是有可能构成犯罪,在实践中一般是疑难复杂案件,相关人员面临专业知识匮乏的窘境。实践中正在推动完善知识产权刑事案件管辖布局,积极构建与知识产权“三合一”审判机制相适应的管辖制度,改革审判机制是破解上述困境的新举措。

将“发行”解释为包括“出租、展销等活动”,有判决将出租侵权复制品行为认定为构成侵犯著作权罪(37)(2013)温乐刑初字第143号。,判决将出租盗版书籍牟利的行为认定为构成侵犯著作权罪(未遂)。该判决有两点值得商榷:第一,出租盗版书籍牟利的行为不侵犯出租权。因为著作权法规定享有出租权的客体只有视听作品、计算机软件、录制为音像制品的表演者的表演、录音录像制品(38)2020年修改后的著作权法规定,表演者对录有其表演的录音录像制品、录音录像制作者对其录制的录音录像制品享有出租权。根据2020年修改前的著作权法表演者对其表演不享有出租权。,图书不享有出租权。第二,侵犯出租权的行为按照著作权法第52条的规定只承担民事责任,不承担刑事责任。刑法未规定侵犯出租权行为构成犯罪。还有有判决将侵害放映权的行为认定构成侵犯著作权罪(39)(2016)鄂0202刑初101号、(2018)川0502刑初553号、(2020)粤1821刑初298号。。按照著作权法第53条第1项与刑法第217条的规定,侵犯放映权的行为只承担民事责任(40)《刑法修正案(十一)》未规定侵犯表演、放映、广播、汇编四种权利构成犯罪。。将著作权法与刑法中的相同概念作同义解释,能够防止出现民事上不构成侵权但刑事上却认定构成犯罪的民刑倒挂现象(41)刘文华、丁文联、张本勇等:《我国知识产权刑事保护的反思与完善》,《电子知识产权》2018年第5期。,或者是虽构成民事侵权但不可能构成犯罪的现象。

表3 侵犯刑法典未规定保护权利构成犯罪案件统计

(三)司法解释以解决问题为导向的理论反思

“发行”是指以出售或者赠与方式向公众提供作品原件或者复制件的行为(44)王爱立主编:《中华人民共和国刑法释义》,北京:法律出版社,2021年,第453页。,其核心要义在于将作品载体所有权转移到买受人或受赠人手中,是印刷时代实现著作权交易的重要环节。将“复制发行”解释为“复制、发行或者既复制又发行的行为”,无法区分第217条规定的“发行”行为与第218条规定的“销售”行为。在检索的裁判文书中正确适用第217条认定构成侵犯著作权罪的案件有356件(45)(2014)杨刑(知)初字第62号、(2017)豫0223刑初615号、(2018)粤0111刑初1756号、(2020)浙0782刑初405号等。,约占案件总数的14.38%,但是更多案件对第217条规定的“发行”与第218条规定的“销售”不作区分,简单适用第217条规定进行定罪处罚。只有将第217条规定的“发行”解释为与复制行为相关联的首次发行(销售)行为,将第218条规定的“销售”解释为首次发行以后的后续发行(销售)行为,才能将二者区分开来。

第217条规定的侵犯发行权犯罪与第218条规定的侵犯发行权犯罪并非相同性质的行为。第一,前者发行(销售)自己复制的侵权复制品构成犯罪,是对复制品的首次销售;后者发行(销售)他人复制的侵权复制品构成犯罪,是指从上游销售者手中取得侵权复制品的后续发行(销售)行为,是第二次、第三次或者更多次的在后销售行为。第二,前者在实施发行行为前要首先实施复制行为,其行为是既复制又发行的行为;后者并未实施复制行为,其明知是侵权复制品而购进并实施后续销售行为。二者的犯罪构成标准不同,前者是违法所得数额较大或者有其他严重情节的,后者是违法所得数额巨大或者有其他严重情节的,二者的处罚标准亦不同。第三,合法复制品投放市场后,适用发行权穷竭原则,著作权人不得控制后续发行行为。著作权法单独规定发行权的目的不在于控制合法复制品的发行,而是为了控制侵权复制品首次发行后的后续发行行为。首次发行行为由复制权予以控制,在传统技术环境中无复制行为即无复制品,复制行为是侵权源头(46)有学者指出就侵害著作权而言,发行比复制更为严重(张明楷:《刑法学(下)》(第五版),北京:法律出版社,2016年,第824页)。上述说法值得商榷,就侵害著作权而言复制比发行更为严重,复制是源头行为,发行是后续行为,控制后续行为未必能控制源头行为,而控制源头行为则必能控制后续行为。刑法第217条与第218条的定罪处罚标准也能证明这一点,前者是违法所得数额较大构成犯罪,后者是违法所得数额巨大构成犯罪。,控制复制行为即能控制首次发行行为。

三、著作权刑事司法解释的优化路径

著作权刑事司法解释应当坚守罪刑法定原则。凡是著作权法不予禁止的行为在刑法中不应被解释为犯罪,著作权法禁止的行为中也只有部分行为被规定为犯罪。《刑法修正案(十一)》生效后,应及时清理与修改后刑法相冲突的司法解释,坚持体系思维对前置规范与后置规范的相同概念作同义解释,对新技术发展的刑法规制应当坚持适度谦抑原则。

(一)应及时清理与刑法相冲突的司法解释

司法解释应当遵循法律部门之间的协调、部门法内部的融贯以及法价值秩序之间的衡平,体系性思考显得尤为重要(47)姚莉:《<监察法>第33条之法教义学解释——以法法衔接为中心》,《法学》2021年第1期。。“体系解释存在的根据在于,法律应是一个内在统一的体系,各具体规范是体系的组成部分,它们具有意义和含义上的相互关联性。”(48)郑永流:《法律方法阶梯》(第四版),北京:北京大学出版社,2020年,第138页。在规范适用过程中如果不同规范间存在冲突,这就需要对规范间的矛盾进行整合与整饬,需要用体系思维整饬规范间的冲突,协调规范间的逻辑一致性(49)陈金钊:《法源的拟制性及其功能——以法之名的统合及整饬》,《清华法学》2021年第1期。,及时清理相关司法解释。

1.废止对“复制发行”的扩张解释。1998年《解释》与2007年《解释(二)》将刑法第217条规定的“复制发行”解释为“复制、发行或者既复制又发行的行为”,原因在于弥补刑法第218条的立法缺陷。《刑法修正案(十一)》对第218条增加了“或者有其他严重情节的”规定,已通过立法补足了第218条的规范缺失问题。规范缺失问题既然已经通过立法解决,上述扩张解释应予废止。《刑法修正案(十一)》生效后,应当将“复制发行”解释为“既复制又发行”的行为,并且将“发行”限定为复制者的首次发行行为。有观点认为刑法中的“复制发行”包括著作权法规定的所有法定利用行为,侵犯著作权罪因而能够对著作权提供全面的保护(50)贾学胜:《著作权刑法保护视阈下“复制发行”的法教义学解读》,《知识产权》2019年第6期。。如果上述观点成立,就不会有著作权法第52条与第53条关于法律责任的区分规定。实施第52条规定的法定利用行为只承担民事责任,实施第53条规定的法定利用行为除承担民事责任外,尚有可能承担行政或刑事责任。刑法并未对著作权法规定的所有法定利用行为给予刑法保护。

2.废止2011年《意见》对“发行”的扩张解释。2011年《意见》将“发行”解释为“包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动”。如上所述,刑法第217条规定的“复制发行”中的“发行”仅指与“复制”紧密相连的“发行”行为,仅指作品载体所有权变动行为,既不包括“信息网络传播”行为,也不包括“出租、展销等活动”。著作权是人为创设的法定权利,著作权法对著作权的范围、客体、权利限制、保护期限等作了明确的规定(51)陈锦川:《对著作权权利法定之理解》,《中国版权》2020年第2期。,对各种侵权行为应当承担的法律责任作出相应规定。在著作权法中“出租、展销等活动”由出租权、展览权保护,刑法修改未增加出租权、展览权的刑法保护。因此上述扩张解释应予废止。

3.废止将“信息网络传播”视为“复制发行”的类推解释。《刑法修正案(十一)》将文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的信息网络传播权纳入刑法保护,将录音录像制品与表演的信息网络传播权纳入刑法保护。司法解释是在刑法修改前应对网络技术发展的无奈之举,刑法修改后应及时废止上述解释。《刑法修正案(十一)》生效后,应当针对网络传播特点完善不同于传统出版行为的定罪量刑标准。2011《意见》规定的五百件(部)标准、点击五万次标准、会员达一千人标准、两项以上半数标准皆是适应网络传播特点的标准,可以完善上述标准后继续适用。

(二)前置规范与后置规范相同概念应作同义解释

著作权刑法保护的逻辑起点是回答侵犯著作权犯罪是否须以违反著作权法为前提,优化著作权刑事司法解释需要围绕上述问题展开。在刑法理论研究中对自然犯与法定犯的区分标准有不同观点,自然犯与法定犯的区分具有相对性(52)张明楷:《刑法学(上)》(第五版),北京:法律出版社,2016年,第93页。。违反著作权法与侵犯著作权犯罪是包容关系,刑法仅将部分值得科处刑罚的行为类型化为犯罪,这类犯罪行为并不因为刑法禁止后就不再是民事侵权行为(53)张明楷:《刑法学中的概念使用与创制》,《法商研究》2021年第1期。。“法秩序必须是统一的,规范之间不能有内在矛盾,这就要求犯罪认定必须顾及前置法的基本态度”(54)周光权:《质疑“前置法定性 刑事法定量”的观点》,《法治日报》2021年4月14日,第9版。。认定该罪需要坚持先定侵权后定罪,著作权法是认定构成本罪的前置规范。

法定犯的逻辑结构决定其存在扩张化的风险以及悖逆罪刑法定主义的内核,其双重违法性判断要求同时作出前置规范违法性判断与刑事违法性判断。法定犯决定了如果仅对其作刑法上的理解,难以真正剖析法定犯对前置规范“单纯不服从”的违法性实质(55)夏伟:《刑民交叉的理论构造》,北京:法律出版社,2020年,第166页。。对前置规范与刑法规范的相同概念应作同义解释,以确定被控行为是否同时符合双重违法要件。著作权保护水平应适合国家创新发展的需要,有利于国家的创新与发展。因此应当根据立法目的解释刑法规范,不应根据道德好恶通过道德判断解释刑法规范。

与著作权刑法保护联系最紧密的著作权规范是著作权法的第53条与第59条。著作权法第10条规定权利人享有十七项权利,刑法仅规定部分违法行为构成犯罪,这是立法者为著作权提供刑法保护时所作的选择,司法机关在解释刑法时不应代替立法者作出判断。著作权法第59条对各种行为主体的法律地位作出区分,刑法第217条与第218条对应上述规定作出刑法上的区分规定。正确解释刑法规范还需要注意与著作权法第3条作品类型规定的衔接。作为后置规范的刑法解释,应坚持与作为前置规范的著作权法相同概念作出同义解释。

(三)著作权刑事司法解释对新技术发展应当坚持谦抑原则

将“信息网络传播”视为“复制发行”是应对技术发展带来的问题。对待技术发展带来的新问题,应该用开放的、发展的眼光去看待,而不应轻易地否定或下结论(56)阎晓宏:《〈著作权法〉颁布30年:历史、经验与反思》,《中国出版》2020年第21期。,因此解释适用刑法规范时应当保持谦抑原则。对于网络环境中的侵权规制,德国早期判决认为网络服务提供商应对其服务器中的任何侵权内容承担责任(57)Playboy Enterprises, Inc. v. Frena, 839 F. Supp.1552(M. D. Fla.,1993).,这将限制网络服务业的发展。美国对于侵犯版权犯罪规定于美国法典第17章第506(a)条与第18章第2319条,对于有的故意侵犯版权犯罪不要求以营利为目的的主观要件(58)Prosecuting Intellectual Property Crimes, Published by Offices of Legal Education Executive Office for United States Attorneys, p.36.。美国先是在Napster案中认定私人复制构成侵权(59)A&M Records, Inc. v. Napster, 239 F. 3d 1004(9thcir.2001).,但是在Grokster案判决中其态度有所改变,寄希望于通过市场发展解决问题。日本将个人下载行为纳入刑法规制,这虽然在一定程度上会减少侵权行为的发生,但是并不一定有利于本国版权产业的发展壮大(60)何天翔、谢晴川:《日本打击侵犯著作权私人下载行为的罚则探析——兼评个人下载行为在中国入刑的可行性》,《知识产权》2015年第12期。。中国应当积极探索一条适合本国发展的著作权刑法保护路径,以防止过于激进导致有碍产业发展问题。

当下著作权保护的社会背景与时代使命已经发生变化,在加强著作权保护的同时也要注意著作权从以保护为主的历史阶段,逐渐过渡到新时代著作权保护与著作权创造适用管理并重的阶段(61)阎晓宏:《我国著作权法第三次修订需关注的几个问题》,《现代出版》2020年第4期。。刑法的解释适用应秉持“中国的问题,世界的眼光”立场,为参与建构著作权全球治理提供中国方案,为适应新一代信息技术发展提供现代制度产品(62)吴汉东、刘鑫:《我国〈著作权法〉第三次修订之评析》,《东岳论丛》2020年第1期。。版权制度本质上是版权产业利益的体现,刑法适用应当坚持刑罚手段的非必要不适用原则。民法兜底法的性质决定其可以设置概括性规定,但是刑法封闭法的性质决定其应慎重设置概括性规定。作品类型与权利内容的双重不确定性与罪刑法定原则如何调和值得进一步研究。

优化司法解释需要正确解释刑法保护的作品类型与权利内容,坚持凡是著作权法有明文规定而刑法未“明确”规定的,应理解为刑法不为上述客体类型与权利内容提供刑法保护。刑法的解释适用首先需要明确刑法保护的作品类型。有观点指出这里规定的“作品”,是指法律、行政法规规定的所有作品类型,包括著作权法第3条规定的所有作品类型(63)王爱立主编:《中华人民共和国刑法释义》,第453页。。刑法修改未使用著作权法规定的“符合作品特征的其他智力成果”作为兜底规定,这到底是有意为之还是无意疏漏,值得进一步研究。对司法解释作出清理以前,无论刑法修改对司法解释予以确认还是否认,对《刑法修正案(十一)》施行前发生的法无明文规定的行为,即使司法解释将其规定为犯罪,也要坚持从旧兼从轻的原则。与《刑法修正案(十一)》相抵触的司法解释,应当在《刑法修正案(十一)》颁布后(而非施行后)自然失效(64)张明楷:《刑法修正案(十一)对司法解释的否认及其解决》,《法学》2021年第2期。。司法机关应当积极作为,对相关司法解释及时作出清理。

四、结语

在社会高速发展变化的新时代,与其期待司法机关不作类推解释,不如期待立法机关积极修改刑法(65)张明楷:《刑法修正案(十一)对司法解释的否认及其解决》,《法学》2021年第2期。。有研究指出,刑罚威慑网络著作权犯罪的实际效能不明显,在实践中法官有就低压线判罚的倾向,致使出现“罪重刑轻”的司法偏差(66)李芳芳:《网络著作权犯罪刑罚威慑效能实证研究——以〈刑法修正案(十一)〉对侵犯著作权罪的修改为背景》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期。。其实侵犯著作权犯罪整体上存有大量适用缓刑与轻刑化的倾向。刑法修改提高了法定刑,对新规定在理解与适用上亟待仔细研究。本文在样本选取与研究中可能存在的问题有如下两点:一是各地法院上网裁判文书数量不均衡,部分省份上网裁判文书数量偏少(67)检索的裁判文书少于10份的有天津、宁夏、山西、甘肃、内蒙古、青海、新疆、贵州、云南、西藏等10个省市区。,不具有代表性;二是可能有部分裁判文书基于各种原因未能上传网络,从而导致本文分析的案件占比存有误差。这是因为法律数据的开放程度不足,中国裁判文书的公开性还有待加强(68)胡昌明:《法学实证研究的制约及突破》,《中国社会科学报》2021年3月17日,第4版。。但就整体而言,样本反映的问题是客观存在的,具有一定的代表性。本文旨在通过研究发现司法解释存在的问题,使规范矛盾与冲突得以消解,正确解释适用法律,促进版权产业健康发展,积极探索著作权刑法保护的中国方案。