建设性重构:论迈耶·夏皮罗的艺术符号学

陈小光,诸葛沂

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro,1904—1996)对美国艺术史的贡献极大,备受尊敬,因此被誉为“美国艺术史之父”(图1)。他在艺术史研究中广泛吸纳各种理论,如形式主义、精神分析、符号学、图像学和马克思主义等。其中,他将艺术符号学理论付诸实践研究,取得了丰硕的艺术史研究成果,同时也为艺术符号学理论作出了重要贡献。

图1 迈耶·夏皮罗,戈特弗里德·伯纳德拍摄

近年来,学术界对夏皮罗艺术符号学的研究日益丰富。现有的研究包括:王春辰对夏皮罗的视觉符号学的研究;邹建林对其艺术符号学理论著作的解读和阐释;高薪对其艺术符号学方法的归纳分析;诸葛沂聚焦于夏皮罗与结构主义学者列维·斯特劳斯之间争论的艺术符号学研究。王春辰对夏皮罗的具体实证研究,将图与文的关系总结为六种(1)六种关系为:1.对图的解读需要文作为参照;2.图对文是一个转换过程,因此图与文并不是对应吻合的关系;3.图的阅读或观看是“文”的一个过程;4.图与文有着差异和各自特点,这是两种表达形式的差异;5.图与文共同促进认识,并相互促进各自的发展;6.美术作为一种表述观念的艺术,以文为基础。。[1]相对于美术史的实例研究,邹建林分析了夏皮罗关于西方绘画中的文字、题铭和图像之间关系的观点,并就夏皮罗对中国传统绘画的观点进行深入探讨,进而分析中西方绘画的异同及其原因。[2]相较前两种研究方式,高薪则是从符号学的宏观角度,归纳总结了夏皮罗的艺术符号学方法的三个特点:差异语法与意义的惯例性,结构语法与意义的复调,以及非模仿性因素的表现性意义。[3]诸葛沂聚焦于夏皮罗的艺术符号学变迁,考察了“夏皮罗和列维·斯特劳斯之辩”(2)对于数学在视觉艺术中的作用,夏皮罗和列维·斯特劳斯持有的不同观点。斯特劳斯认为数学可以适用于视觉艺术,而夏皮罗认为视觉艺术过于复杂,数学难以描述和把握人们在欣赏艺术时的许多因素。,并探讨了此时夏皮罗的艺术符号学思想对《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》的支撑作用。[4]

上述研究都有重要的价值和意义,但这些研究主要考察的是夏皮罗艺术符号学的特点或转变,这并没有让夏皮罗的艺术符号学得到更加整体和充分的分析。鉴于此,本文将从符号的任意性和非任意性(3)任意性指的是,当符号与意义之间的联系是任意或武断的,意义可以对应任意的符号。这是一种以意义为中心的理解方式。而非任意性指的是符号与意义之间的联系不是任意或武断的,意义和符号之间有一定的理据。的角度来探讨夏皮罗的艺术符号学,继而在符号学理论的大框架下对其进行考察,以便更加完整和深入地把握夏皮罗的艺术符号学思想。

一、艺术符号学与非任意性

20世纪初,索绪尔的《普通语言学教程》所引发的符号学研究范式变革,轰轰烈烈地持续了一个世纪。在这期间,学者们将其运用于其他学科领域,同时符号学理论也得到了长足的发展。符号学的内容纷繁复杂,极难定义。赵毅衡根据符号学的发展,将其分为“四个模式”(4)“四个模式”分别为:1.语言学模式;2.皮尔斯提出的逻辑—修辞学模式;3.德国新康德主义者卡西尔的“文化符号论”;4.苏俄符号学家巴赫金开创的从形式研究文化的传统。。[5]而这些不同的符号学模式和倾向相互交织,相互影响,形成复杂的理论方法。这些理论方法与艺术学在碰撞和交织中,形成复杂的艺术符号学。

1934年,布拉格学派(5)布拉格学派,又称功能语言学派,主要活跃于20世纪二三十年代,认为语言是一种功能系统。的扬·穆卡若夫斯基(Jan Mukarovsky,1891—1975)在《作为符号学事实的艺术》中提出“五点思想”(6)“五点思想”是指:1.符号问题是除结构和价值问题以外的精神科学的基本问题之一;2.艺术作品具有符号的性质;3.每一个艺术作品都是自主的符号,具有几层意义;4.包含“题材”(主题、内容)的艺术还具有符号的另一种功能,即传达、交流功能;5.符号的两个功能——传达功能和自主功能,共同存在于题材艺术中。,探讨艺术与符号学之间的关系。[6]之后,卡西尔(Ernst Cassirer,1874—1945)的《人论:人类文化哲学导引》更是将人看成“符号的动物”,并阐释艺术与符号之间的关系。卡西尔的弟子苏珊·朗格(Susanne K.Langer,1895—1982)在《情感与形式》中深入地分析艺术符号和门类艺术中的符号的创造。随着艺术符号学理论日趋成熟,艺术符号学的分析研究蔚然成风。

符号学理论在人文学科(如哲学、社会学、文化学和传播学等)中的讨论、分析和研究,主要涉及概念性的现象和关系。这些内容极其复杂且有因果关系,所以能指与所指之间的联系通常是有理据(7)理据(motivation)指的是,符号与对象之间具有非任意武断的联系时的依凭。的。因此,在这些学科中,二者之间的关系并不是完全任意的。拉康提出的“漂浮的能指,滑动的所指”[7],更是将二者关系的任意性植入人们的符号学理论的惯性思维中。然而,符号学中的能指和所指,或符号和意义之间的任意性,在绘画这种具体门类艺术中的探讨,面临着挑战和反思。

这些挑战和反思在夏皮罗的艺术史研究中更加直观地显示了出来。他将艺术符号学理论用于艺术史研究,并在具体实践中丰富了艺术符号学理论。夏皮罗的艺术符号学研究的实践成果主要集中于论文集(8)夏皮罗在《古代末期、基督教和中世纪初期艺术》的研究中,经常综合运用符号学和图像学理论。——《古代末期、基督教和中世纪初期艺术》(LateAntique,EarlyChristianandMedievalArt,1979)。而他的理论研究成果主要集中在《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》(Words,Script,andPictures:SemioticsofVisualLanguage(9)此文亦有译为《文字、题铭与图像:视觉语言的符号学》。)和另一篇文章《视觉艺术符号学中的某些问题:图像—符号的场域与载体》(OnSomeProblemsintheSemioticsofVisualArt:FieldandVehicleinImage-Signs)(10)后收录于论文集《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》(Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society)。。

夏皮罗的艺术符号学研究成果暗含着对艺术符号的非任意性的探讨,那么,何为符号的非任意性?索绪尔在《普通语言学教程》中提出“能指”和“所指”的概念,并认为能指和所指的联系是任意的。因为我们所说的符号是指能指和所指相联结所产生的整体,所以可以简单地说:语言符号是任意的。[8]任意性并不是任意选择,而是符号的能指与所指之间的关系具有社会契约性(11)社会契约理论起源于欧洲启蒙运动时期,代表人物有霍布斯、洛克与卢梭等。符号学中的社会契约性指的是符号与意义之间具有传统习俗上的约束或协议。,而不具有理据性。[9]虽然索绪尔认为语言符号是任意的,但并不代表他完全否定了语言符号的非任意性。因此,也有人将索绪尔语言符号的任意性分为两个维度:“绝对任意性和相对任意性;二者的判别标准是有无理据。”[10]

在阐述了符号的任意性和非任意性之后,人们不禁要问,为什么要从符号的任意性和非任意性的角度,或者说从符号与意义之间的理据角度来思考夏皮罗的艺术符号学?因为符号的任意性和非任意性,是符号学的基本问题。这不仅涉及符号学的本质性问题,还牵涉到夏皮罗艺术符号学的明辨。

二、夏皮罗艺术符号学之辨

夏皮罗的艺术符号学研究主要集中在20世纪60年代的作品中。从研究对象来看,可以将他的艺术符号学研究划为宏观和微观两个层面:宏观层面主要涉及图像符号等画面中的整体性元素内容;而微观层面主要包括夏皮罗定义的“非模仿性因素”。在这两个方面的分析中,夏皮罗充分运用符号学理论重新审视艺术符号,打碎了原来所固化的理据,将艺术符号置于多元丰富的语境下进行分析,持续地建构艺术符号与意义之间的理据。

(一)宏观分析

夏皮罗的艺术符号学的实践研究主要集中在《古代末期、基督教和中世纪初期艺术》和《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》之中。事实上,在前一本著作中,夏皮罗的艺术史研究并不是完全意义上的艺术符号学研究,而是融合了图像学研究方法来研究艺术史。高薪在《夏皮罗的艺术符号学——在文艺研究符号学范式变革的语境下》中将图像学和符号学结合,已经讨论过这方面的内容。在后一本著作中,夏皮罗的突破在于,他将艺术符号学的研究向前推进了一步,将图像符号化,并探究其中的意义。

在详细分析之前,需要先将夏皮罗的作品进行分类。广义上来说,《古代末期、基督教和中世纪初期艺术》和《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》这两本著作中的艺术符号学内容都可以被划归到“语图”关系范畴,其原因有两点:第一,二者都主要聚焦在文本语言与图像符号上;第二,相对来说,二者探讨的图像符号,在绘画中属于整体性元素,而这些探讨并未深入涉及绘画的基础构成元素(如笔触和线条等)。为了更清晰地分析夏皮罗这一阶段的艺术符号学,这里需要按照夏皮罗在《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》之中的划分方法将其划为两个部分:文本语言与图像关系的探讨,以及图像中出现文字的各种情况。

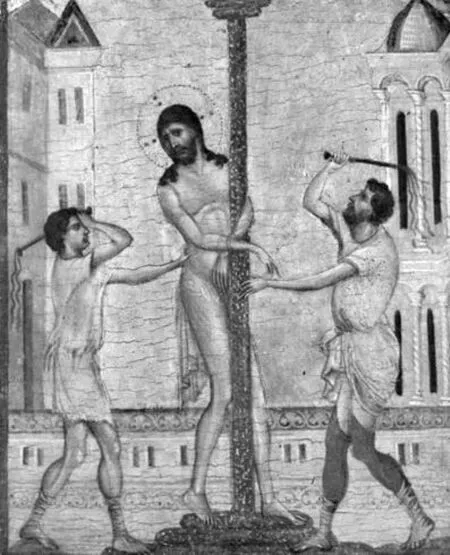

首先,如上述所言,在文本语言与图像的关系方面,夏皮罗将符号学研究向前推进了一步。他在人物画的正面和侧面的分析中指出,正脸朝向观众,对应着语言中的第一人称“我”,指向观众,就像朝着观众诉说。而侧脸就像语言中的“他/她”,与图像中的其他侧面共处于一个空间中,与观众相分离。[11]例如,在文艺复兴早期画家奇马布埃(Cimabue)的《鞭打耶稣》(图2)中,耶稣面向观者,似乎在诉说着什么,与观众处于同一个时空,而画面中两个打手专注于鞭刑,处于画面中的空间。

图2 奇马布埃《鞭打耶稣》(The Flagellation of Christ),木板蛋彩画,24.7×20厘米,现收藏于纽约弗里克收藏馆

通过分析绘画中正面和侧面的关系,夏皮罗把图像的内容抽离出来,将其抽象成符号,进而探究其意义。虽然图像学理论也有图像和意义的深入探讨,但并没有在完全意义上有意地将内容抽离出来从而形成系统的纯形式符号。此举的意义在于,它有助于人们更加深入地探讨绘画的语言。在意义之外,人们需要认识到将内容从图像中抽离的符号化,是符号从个别到一般,也是符号与意义之间的联系从锚固到非任意的转变。此时的符号和原来的图像相比,符号对应的习惯和文化上的意义就更加丰富多元了,这也意味着符号从锚固到非任意性的解放。

其次,在图像中的文字方面(图3),夏皮罗在研究《比德的列宁格勒手稿装饰》(TheDecorationoftheLeningradManuscriptofBede,后收录于《古代末期、基督教和中世纪初期艺术》)时,虽然研究的对象是手稿文本,但研究的重心却是手稿中的装饰和图像。在《词语、题铭与图画:视觉语言的符号学》的下半部分,夏皮罗则将之前的研究重心倒转过来,研究文本在图像中出现的各种情况。这种转向意味着他意识到绘画中文本语言的重要性。从艺术家对文本的解读方面来说,无论艺术家在创作时是否以文本作为参照进行创作,人们对该艺术品的理解最终都会落到意义之上,而不是一直停留在图像之上,但图像对应着文本相关联的概念或脑海中的意象。[12]回归文本,并不代表夏皮罗将文本凌驾于图像之上。恰如贝尔·达弥施(Hubert Damisch)指出,夏皮罗提倡的是文本与图像之间的“互惠关系”。[13]这种“互惠关系”不以图像或文本为中心,而是倡导二者之间的辩证关系。

图3 《教会史》(Ecclesiastical History)中的,字母HIS和坎特伯雷的圣奥古斯丁(St.Augustine of Canterbury)画像,现收藏于俄罗斯国家图书馆

夏皮罗提倡的文本与图像之间的“互惠关系”,意味着文本与图像之间相对孤立的解读变得复杂多元。图文并茂是人们在文字中附加图片的初衷,所以这并不是什么深刻的洞见。然而,在西方绘画中,这种阐释则有其必要性,原因在于,西方绘画中文字较少出现在画面之中,即使出现,也常隐藏于画面的角落。相反,大多数情况下东方绘画中出现文字和题铭,则显得毫不违和。在图像到语言和文字到语言的两种关系之外,“互惠关系”又增添了图像到文字的转换关系,以及文字到图像的转换关系。或许,在东方绘画语境中,人们理解这两种增添的关系毫不费力,但在西方绘画语境中,有必要阐释这种变化。从多种关系角度来解读艺术会让其更加丰富和多元,那么在理解艺术的时候,也就需要考虑到艺术中方方面面的约束因素。

虽然这种“互惠关系”有可取之处,但也容易让人们在解读艺术的时候失去了焦点。图像意义的寄寓是图像本身,还是文字语言?要回答这个问题,必须先要更加全面地考察夏皮罗的艺术符号学。在宏观剖析之外,夏皮罗还着眼于绘画中的细微元素,并进行了深入考察。易言之,图像与文本之间“互惠关系”的探讨,显示出夏皮罗的艺术符号学已经趋于完善,而他在同一年(1969)发表的文章——《视觉艺术符号学中的某些问题:图像—符号的场域与载体》,则标志着其艺术符号学的真正成熟。在这篇文章中,他着重探讨了绘画语言中的基本元素符号的意义,从微观层面分析了绘画中的“非模仿性因素”。

(二)微观剖析

在《视觉艺术符号学中的某些问题:图像—符号的场域与载体》中,夏皮罗探讨了图底、画框,线条、块面和笔触等因素在绘画中的作用。而这些“非模仿性因素”在绘画中属于基本元素,他将这些基本元素从图像中抽出,并探讨它们作为符号的意义。虽然图像可以作为符号,而符号也可以作为图像,但总的来说,符号比图像的内容更丰富,符号也更抽象。夏皮罗在微观层面进行的艺术符号研究,将原来不太受关注的“非模仿性因素”系统地展现在人们的视野中。

夏皮罗认为:“光滑平整的场域(12)夏皮罗将绘画和写作的纸张或其他载体称为绘画的场域(field)。是人类后来的发明。”[14]2再现性艺术构建的场域将艺术的其他元素联系和约束起来。场域对于一件艺术作品的整体构建是至关重要的。如果场域遭到破坏,则可能产生不同的艺术效果。例如,场域经过时间的洗礼,遭到腐蚀而变得陈旧,可能产生古朴的艺术效果。此外,当夏皮罗以西方语境的视角审视中国传统绘画的场域问题时,他认为中国传统绘画中的题字是对绘画场域的破坏,图像的图底很少被认为是符号本身的一部分,图形与图底对眼睛来说也没有构成一个不可分割的视觉整体。[14]5事实上,在中国传统绘画中,虽然后人时常在画面上滥用钤印和题字,但不可否认,画家们在画面上题字和添加钤印的初衷是为了营造特定的空间和艺术效果,或表示收藏等。虽然一些钤印和题字对画面造成了破坏,但大多数情况下还是倾向于兼顾画面中的场域的完整性。最令人深思的是,一些画面上毫无节制的钤印和题字,有时并不妨碍人们对画面整体效果的把握。当欣赏绘画的时候,人们有时却能将场域与画面内容暂时隔离开来。场域作为符号,在多大程度上影响该绘画的艺术语言的生成?当强调画面构图的时候,场域是非常重要的艺术符号。场域符号在画面艺术效果的营造方面扮演着十分重要的角色,却也可以被完全隔绝开来,甚至被摒弃。场域符号和艺术效果之间的关系十分微妙。

笔触作为符号,与场域有相似之处。虽然笔触在中西方绘画中出现的方式不尽相同,但总的来说,在现代艺术出现之前,西方绘画倾向于将绘画的笔触藏起来,因而讲求笔法的细腻,但也有例外。如在荷兰画家伦勃朗晚年的作品《犹太新娘》(图4)中,伦勃朗一反精美的笔触,用粗犷的笔触勾画了新郎的外袍。他将粗犷的笔触作为符号,象征着生活的艰难。伦勃朗早期的油画作品《劫持欧罗巴》(图5),画面精美细腻,取得的艺术效果与《犹太新娘》不同。在中国传统绘画中,有各种皴法笔触外放的花鸟大写意,也有隐藏笔触的精美工笔画。相对于西方绘画,中国传统绘画更中意于画面笔触的表达。总之,画家可以将笔触展现出来,作为表达特定艺术效果的符号,也可以将笔触隐匿起来,让其无形地参与整个画面的构建。

图4 伦勃朗《犹太新娘》(The Jewish Bride),布面油画,121.5×166.5厘米,现收藏于阿姆斯特丹国立博物馆

图5 伦勃朗《劫持欧罗巴》(The Abduction of Europa),布面油画,94×104厘米,现收藏于洛杉矶保罗·盖蒂博物馆

至于其他因素,如画框、线条和块面等因素,也是如此。在夏皮罗对绘画的“非模仿性因素”的探讨中,一个符号可以同时指向多个意义,然而他并未直接否定符号的某个或某些意义。夏皮罗不试图建构一套体系来囊括艺术中的种种现象,而是保持其艺术符号学思想的开放性。他不断建构艺术符号的理据,这让艺术符号的意义指向变得丰富多元。

夏皮罗对场域和笔触等“非模仿因素”的探讨,也为其对抽象表现主义(Abstract Expressionism)艺术的阐释提供了理论基础。事实上,夏皮罗早在1960年就试图阐释色彩、色块和笔触等艺术符号在艺术效果中的作用。他认为:“抽象艺术并不限于显而易见的几何形式。从一开始它就已经显示了一种令人惊叹的范围。它包括整个不规则形状的家族——自发的标记和色块,或泼溅开来的点子——其动势特征与冲动、感觉相吻合的种种元素,以及通过其确定的肌理和色彩作用于我们的种种元素。”[15]272-273

夏皮罗将符号学理论视为一种有限的艺术史研究方法,而不将其视为能够解决艺术史复杂问题的单一方法。这种艺术符号学视野,有助于丰富其艺术史研究的内涵。影响生成艺术效果的符号因素极其复杂和多元,这也让他的艺术符号学变得非常复杂。夏皮罗的艺术符号学的重要贡献在于,他分析了图像符号和艺术意义之间的各种对应理据,让艺术呈现出多元化的面貌,让艺术更加自由。

三、符号内部的“建设性重构”

从符号的任意性角度出发,分析夏皮罗的研究方法,并将他的艺术符号学置于艺术学与符号学的大框架下来考察分析,才能深入、全面地了解他的艺术符号学。符号内部的“建设性重构”是夏皮罗艺术符号学的基本研究方法,也是他对艺术以及符号学理论的重要贡献。

(一)夏皮罗的“建设性重构”

夏皮罗在艺术史研究中坚持符号的非任意性,而且他的研究方法与众不同。夏皮罗很少试图否定艺术符号的某一种意义,而是对符号不断挖掘,进而探究更加完整的符号意义。宏观上,夏皮罗在坚持“语图”的“互惠关系”的同时,将图像符号化,进而探究、丰富符号的内在意义。微观上,夏皮罗不断探讨绘画中的一些不起眼的符号元素——“非模仿性因素”,并丰富它们的内容。换言之,他的艺术符号学研究方法有一个很明显的特征:不断挖掘和丰富艺术符号的内在意义。

顺着夏皮罗的艺术符号学研究方法,不难看到人们在考察符号的非任意性时,往往有两种倾向:符号的内部意义探究和符号的外部意义考察。当处理符号和意义之间的关系时,这两种倾向都有解构的作用。不同的是,前者是“建设性重构”,而后者是“否定式解构”。“建设性重构”不断探究符号的内部意义,来丰富符号本身的内涵,是自内而外的重构。相反,“否定式解构”指的是,持续考察符号的外部意义,进而审视符号和意义之间的理据或社会契约,而这种考察随时可能否定现有理据或社会契约,代之以新的理据或社会契约。二者的区别在于,“建设性重构”是以符号为中心的重构式解构,而“否定式解构”是以意义为中心的解构。前者坚持符号可以拥有多重意义,而后者坚持意义可以指向多个符号。虽然两种倾向都能获得符号与意义之间的多元连接,但它们之间最明显的区别是:以符号为中心的重构坚持符号的非任意性,而以意义为中心的“否定式解构”坚持符号的任意性。如此,符号的任意性和非任意性的关系就非常清晰了。

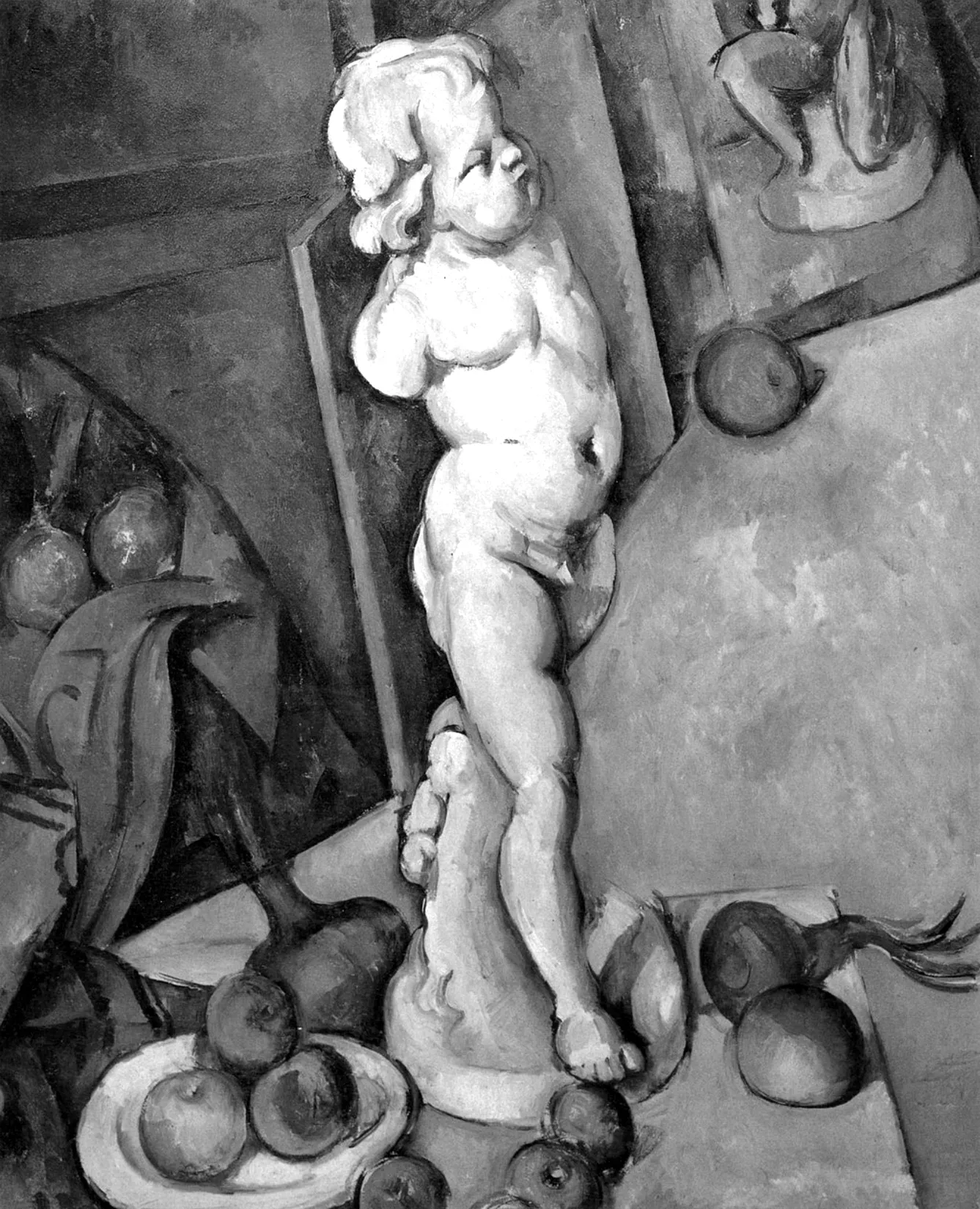

在艺术符号学的实践研究中,夏皮罗在1968年发表的文章——《塞尚的苹果:论静物画的意义》(TheApplesofCezanne:AnEssayontheMeaningofStill-life)中,已经将苹果作为符号进行了深度挖掘(图6)。在这篇文章中,他运用了精神分析的方法,同时也非常明显地使用了艺术符号学方法。夏皮罗认为:“人们也许可以假设,在塞尚将苹果(13)西方语境中苹果有禁果、神圣之果、智慧之果和争端之果等寓意。当作一个主题本身来加以再现的习惯中,存在着一种潜在的色情意义,一种被压抑的欲望的无意识象征。”[15]19这篇文章发表的前后两年间,夏皮罗完成了他的艺术符号学文章和著作,所以从时间上来说,此时他的这篇文章有符号学的因素是合情合理的。在这篇文章中,夏皮罗用精神分析的方法来分析苹果符号背后的深层意义,但从整体上来说,他探究了苹果符号在神话、诗歌、小说和文化中的意义,并将苹果在各个语境下的意义交织起来,形成一个整体的符号意义。夏皮罗不断地丰富苹果符号的内在意义,这种方法可以让人们不断打破和解构原有的符号,是一种符号内部的“建设性重构”。

图6 塞尚《有小爱神石膏像的静物》(Still Life with Cherub),布面油画,70.6×57.3厘米,现收藏于伦敦考陶尔德艺术学院

同时,这种建设性符号重构也反映在他对符号的非任意性坚持上。他不但在绘画的整体内容上不断探究和建构艺术符号的理据,而且在局部探究“非模仿性因素”的时候,不断丰富这些符号的内容,寻找符号和意义之间的理据。这正是夏皮罗艺术符号学既复杂又深刻的根本原因。宏观层面上,夏皮罗将符号从图像中抽离出来,并不断探讨和建构符号的意义。此外,他坚持“语图”的“互惠关系”来丰富彼此的内容。或许夏皮罗意识到绘画这门艺术天然地过于以符号为中心,所以他在探讨“语图”关系时,用“互惠关系”来消解这种以符号为中心的惯性思维。微观层面上,夏皮罗探索了绘画的基本符号元素——“非模仿性因素”,不断地丰富这些符号的内容,也是不断地重构符号的意义。他并不是单纯地将意义赋予符号,而是结合不同的语境,在符号中不断建构意义。需要说明的是,在艺术史的长河中,人们也会无意识地探讨符号内部的意义,但在夏皮罗的艺术符号学研究中,艺术符号内部的“建设性重构”才作为一种系统的研究方法出现。

虽然夏皮罗的艺术符号学非常明显地倾向于符号内部的“建设性重构”,但也并不是完全以符号为中心,他依然坚持意义的自主性,因此他的艺术符号学的主要研究方法是在符号内部进行“建设性重构”。只有从这个角度来理解,才能辨明夏皮罗的艺术符号学。

(二)“建设性重构”之于艺术学

人们很容易在艺术学的研究过程中察觉到,虽然艺术有社会契约性,却不像语言学和社会学那样强烈,需要大量的解构性批判,而这并不意味着艺术不需要相应的解构和批判。在展开分析之前,需要先明确的是,夏皮罗的艺术符号学研究对象是以绘画和雕塑为主的具象艺术。但并不代表他对具象艺术符号的非任意性探讨对于其他非具象艺术如音乐、诗歌等艺术来说没有参考价值。

夏皮罗开启的艺术符号内部的“建设性重构”带来的关于艺术符号非任意性的探讨,实际上肯定了艺术符号的非任意性。艺术符号的“建设性重构”的方法对艺术本身的建构的意义主要体现在两个方面:有益于艺术的解构和重构,以及避免艺术走向虚无。因为在艺术鉴赏、分析和研究中,解构之后需要重构,而重构之前也需要解构,所以要将解构和重构并置。

艺术符号学在具体分析中,面临着方方面面的制约。这种制约随着情境或时代语境等因素常表现得变动不居,而在不同语境下需要重新解读艺术品,或者说需要对其进行解构和重构。此外,对艺术的解构和重构既表现在不同语境之中,也可以表现在对一件艺术品在当下语境的持续思考之中。现当代艺术的发展,让艺术和图像之间的关系变得更加复杂,而艺术符号学可以提供一种较为系统的解构分析。例如丝网印刷、拼贴画和现成品艺术等,艺术家在图像生成方面使用了更多的技术手段或现成物品,有的甚至直接使用现成物品。如果马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)在作品《泉》(图7)中使用的小便池的颜色、尺寸或形制,与他当时创作时使用的不一样,或者说他所使用的现成品不是小便池而是马桶,那么是否能够产生相同的艺术效果?如果使用马桶依然能取得相同的艺术效果,那么图像和艺术之间的关系究竟在哪里?实际上,已经有很多艺术理论家和批评家,对后现代艺术进行了定义和阐释。例如,德·迪弗(Thierry de Duve)从康德美学出发,认为艺术是一种索取认同的断言(14)德·迪弗认为杜尚之后的艺术是一种断言——“这就是艺术!”这种断言要求别人也应该有同样的艺术判断。。与这种整体性分析和阐释的理论方法不同,艺术符号学几乎能够探究到艺术中最微小或最不起眼的细节。例如,在素材差异方面,如果在杜尚创作时,小便池作为图像符号与马桶作为图像符号所能取得的艺术效果(意义)是相同的,那么图像符号和意义之间的固有约束就被打破了。当然二者之间的关系也不可能是任意的,因为不能用杯子替代小便池来取得相同的艺术效果。这种思考方式是艺术符号内部的“建设性重构”,它不断探索和重构艺术符号的内在意义,进而尝试用其他符号替代艺术作品所需要的符号意义。

图7 杜尚《泉》(Fountain),阿尔弗雷德·施蒂格利茨拍摄

其次,对于艺术符号内部的“建设性重构”的理解,可以避免艺术及其意义在主观上走向虚无。亚瑟·丹托(Arthur Danto)指出:“将来还会有艺术制作。但是艺术制作者,生活在我喜欢称之为艺术的后历史时期,将要制作出来的艺术缺乏我们长期以来习惯于期待的那种历史的重要性或意义。当众所周知的艺术是什么以及意味着什么的时候,艺术的历史阶段就结束了。”[16]丹托从哲学的角度,判定艺术已死,但艺术活动依然还会进行。丹托提出的“艺术终结”观点的主要价值在于它能够引发人们对艺术本身的思考。艺术的发展并不是自上而下的规划,而是点点滴滴的建构。一方面,即使艺术走向哲学也并不意味着艺术的“死亡”,而只能说明艺术拓展了自己的边界,因为用哲学来界定艺术并不合法,而且哲学也在自我挑战中发展。另一方面,如果艺术中符号的能指和意义的所指之间的关系表现为任意的时候,那么能指与所指的割裂会让艺术走向纯粹的思辨,或者走向纯粹的物质。虽然纯粹的思辨或纯粹的艺术,可以是艺术的追求,但不应该是艺术的全部追求。为了避免这种极端的偏执,需要在艺术符号内部不断探索意义,进而不断重新诠释艺术。

如果人们总是基于统摄的视角来构建或分析艺术,那么艺术必然陷入枯竭,走向主观意义上的终结。夏皮罗的艺术符号学保留了艺术中的符号的多元化意义,而不试图以符号中的一种意义凌驾于其他意义之上,也不将艺术符号和意义之间的关系任意化,让艺术的解读更加丰富和多元,进而有助于避免艺术走向终结和虚无。

(三)“建设性重构”之于符号学

用夏皮罗艺术符号学中的“建设性重构”来重新认识符号学中的非任意性,有益于重新审视长久以来关于符号的任意性和非任意性的争论。符号的任意性或非任意性在于符号与意义之间有无理据。理据是符号与意义之间固定连接的必要条件。有理据时,符号与意义之间的关系是非任意的,无理据时则为任意的,此时的连接具有社会契约性。人们在处理符号和意义的关系时,往往有两种倾向:符号的内在意义探究和符号的外在意义考察。探究符号的内在意义是找寻符号本身所具有的意义,而外在意义考察则强调人们主动赋予符号的意义。前者有其理据,后者有其社会契约性。

从符号的内在意义探究上来说,正如夏皮罗的艺术符号学研究所显示的那样,人们总是禁不住想要在艺术符号内部挖掘意义,而这种挖掘就是寻找理据。换言之,如果人们愿意,依然能在最简单的符号中挖掘意义。例如,夏皮罗从绘画整体中挖掘文本和图像,再从图像中挖掘绘画载体、线条和笔触等元素的效果,考察它们的意义。即使最简单的符号“0”,人们在赋予它“零”的意义时候,暂时忽视了它是一个空心的椭圆形状,而这也是属于“0”的意义。维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)认为:“如果一个记号没有必要,则它就是没有意义的。”[17]35“0”作为记号,它的必要就是“零”的意义,而这个意义是赋予的,也就是说此时的“0”是任意的符号。此外,任何试图挖掘“0”的内在意义或主动赋予它意义的行为,都是在破坏它的“必要”,从而否定其意义。人们可以无穷无尽地挖掘符号的内在意义。因此,符号与意义之间的任意性,需要主体完全或暂时否定符号的其他意义。既然主体能够主观地掏空符号的内在意义,只保留主体需要的意义,反之,也能保留或赋予其意义,让符号的意义多元化。

张志毅总结了理据的两种观点:“本质论”认为名称和事物之间具有内在或自然联系,而“规定论”认为名称取决于人们的协商、约定习惯或规定。[18]“本质论”实际上就是符号内部的意义探究,而“规定论”则属于符号的外在意义考察。在文明的发展过程中,由于外在条件的约束,符号与意义结合为常识。例如符号“1”在意义上代表一,而不是二。虽然符号“1”在理论上可以表示意义上的二,但其已经被常识固化。语言学中,学者们常以汉字的象形作为反例来驳斥符号的任意性。虽然汉字在发展之初以象形为造字依据,但不可否认汉字在发展的过程中,也采用过意义引申和假借等方法。这也可以说是汉字在发展过程中,为其当初选择——符号和意义之间有理据的道路——所做的让步。当事物或概念从语言层面再复杂到文化、艺术和社会学等具体实践的时候,符号和意义之间的非任意性就更加明显地显现了出来。譬如“艺术”这个词,它既在人们的经验之内,又在经验之外。“艺术”的定义种类非常多,然而这些定义虽然能阐释什么是艺术,却无法给出一个令人所有人满意的答案。那么,如果要更加深入地理解什么是艺术,就必须对其不断解构和重构,不断地探讨其边界。如果人们是通过对门类艺术的阐释来丰富“艺术”这个概念的意义,就是上文提及的“符号的内在意义探究”;如果人们是以艺术所取得的总体效果本身来思考艺术的意义,这种方法属于“符号的外在意义考察”。

这种“符号的内在意义探究”也可以视为夏皮罗艺术符号学的思考路径——符号内部的“建设性重构”。长久以来,符号的任意性和非任意性的争论一直持续的原因在于,这两种观点的出发点不一样。赞成符号非任意性的观点是以符号为中心的“符号的内在意义探究”,而赞成符号任意性的观点是以意义为中心的“符号的外在意义考察”。如此,符号的任意性和非任意性的争论就可以消除了。这正是夏皮罗艺术符号学对于符号学理论的重要贡献和意义。

四、夏皮罗艺术符号学的价值

“建设性重构”是夏皮罗艺术符号学的基本研究方法,也是他的艺术符号学的精髓。它的价值主要分为两个方面:一方面在于它对艺术学和符号学理论的作用(15)夏皮罗的艺术符号学方法对其他学科的作用或影响难以一一列举。人们可以将这些作用划归到符号学理论吸纳了夏皮罗的艺术符号学方法之后,影响或参与构建其他学科的范畴,所以这些作用不在艺术符号学讨论的范畴之内,而在符号学理论的讨论范围之中。,另一方面在于它的社会直接作用。这两方面的作用和价值足以让人们重新挖掘和审视夏皮罗的艺术符号学。

上文已经系统分析过夏皮罗艺术符号学的“建设性重构”对于艺术学和符号学的作用。它对艺术学的作用主要有两点:有益于艺术的解构和重构,以及避免艺术在主观上走向虚无。前一种作用主要是针对艺术作品;后一种作用主要是侧重于鉴赏主体的个人。当然,这种划分不是绝对的,只是为了明确“建设性重构”的作用。艺术的解构和重构离不开鉴赏主体的参与,避免艺术在主观上走向虚无也离不开艺术作品的参与。夏皮罗艺术符号学的“建设性重构”对符号学的作用是可以消除关于符号的任意性和非任意性的争论。符号任意性的观点实际上是从意义的角度出发,去遴选适当的对应符号。符号非任意性的观点是从符号的角度出发,探究符号的内在意义,并将这些意义外化。夏皮罗的符号内部的“建设性重构”正是符号非任意性的拥护者。这些作用足以让人们认识夏皮罗艺术符号学的重要价值和意义。除此之外,如果将他的“建设性重构”的思考方法具体地运用于社会实践,还能产生相应的社会价值。

随着科技和社会的高速发展,图像符号的消费充斥着人们生活的方方面面。图像、照片和视频已经填满了人们的日常生活。这是一个难以逆转的社会进程,所以人们必须找到应对这种变化的具体方案。基于大数据推送的图像消费模式(如抖音、快手等软件的运营模式)主要是从意义出发,精准推送图像符号,供人们消费。换言之,快餐式的图像符号的创作方式,多是从意义出发的批量生产。夏皮罗的艺术符号学有益于人们摆脱对这种相对固定的意义消费困境。在这个快餐式图像消费时代,只要多一点对图像符号的关注,多一点对图像符号内部的意义探究,人们就能获得不一样的、更加深刻的理解。从图像符号到意义是探索,而从意义到图像符号则是单纯的消费。人们应当从图像符号内部进行“建设性重构”,探索符号的意义,而不应当止步于单纯的图像符号的消费。坚持符号内容的丰富性,不断吸纳、延伸和丰富其内容,进而摆脱单一,拥抱多元,让被信息包围的人们摆脱信息茧房,这正是夏皮罗艺术符号学的重要社会价值和意义。

五、结语

毋庸置疑,在众多的艺术符号学理论中,夏皮罗的艺术符号学极为特别。如果只是从宽泛的艺术符号学视角来审视夏皮罗的艺术研究成果,就难以准确把握其真正的内涵和价值。从符号与意义之间的非任意性的角度进行考察,可以看出夏皮罗坚持符号与意义之间的理据性。他并没有尝试建立一套完整绵密的艺术符号学体系,而是从艺术符号内部不断地发掘意义和理据。这种由内而外的重构是夏皮罗艺术符号学理论复杂的原因,更是其价值所在。

凭借夏皮罗的艺术符号学思想方法来诠释艺术,可以避免艺术走向形而上的僵化或虚无,让艺术更加丰富多元。夏皮罗的艺术符号学研究方法的建设性和包容性,让他的艺术思想变得广博且深邃。透过他的艺术思想可以体会到,比起艺术符号的“否定式解构”,“建设性重构”更能让艺术的世界多姿多彩。此外,如果深入研究夏皮罗的艺术符号学,不难发现以符号为中心和以意义为中心两种不同的思考路径。前者是探索的方式,而后者是解释的方式。维特根斯坦认为:“一个人对于不能谈的事情就应当沉默。”[17]97艺术既处于逻辑之外,又在逻辑之内。人们需要解释艺术,却无法解释清楚。那么人们在尝试解释艺术的同时,也应该转换艺术思考路径,不断探索艺术,让艺术走向自由。