观形辨色识肿瘤

受访专家

高艳青

首都医科大学附属北京佑安医院皮肤科主任,医学博士,首都医科大学皮肤性病专业硕士生导师,国家863专家库成员。從事皮肤性病临床工作10余年,艾滋病临床工作7年。擅长治疗瘙痒性皮肤病、各种感染性皮肤病、痤疮、银屑病、发热皮疹待查等。

我们的皮肤有着巨大的血管系统,容纳了人体约1/3的循环血量。以成年女性为例,一个成年女性体内的全血量大约是3500毫升,那么皮肤所容纳的血液循环量就可以达到1200毫升。当我们机体内部产生肿瘤的时候,肿瘤会产生一些因子,这些因子随着血液循环到达皮肤的表面,从而在皮肤上会有所表现。同时,皮肤也是人体最大的免疫器官,内部含有很多免疫细胞。所以,皮肤是人体的一面镜子,能够反映内在的身体健康状况。

那皮肤的哪些特征表示我们的身体有隐藏的疾病呢?这些隐藏的疾病到底对健康有多大影响呢?北京佑安医院皮肤科的高主任列举了3个皮肤特征并为大家做了详细的解答。

皮肤特征一:长小疙瘩

患者案例一:高主任的一位患者郭女士最早发现身体上长有一些小疙瘩,尽管身体并无异常但这些小疙瘩反反复复地长且久治不愈。后来就诊做了癌症的筛查,发现有癌前病变。由于发现得较早,因此治疗得比较及时,现在的情况已趋于稳定。

患者案例二:另一位60多岁男性患者的病史较长,其肛周长有小疙瘩七八年,但由于部位处于肛周且时不时出血,便一直误认为是痔疮,按照治疗痔疮的办法进行治疗。但后来发现小疙瘩的出血量很多且不易止血,便才前往肛肠科就诊。但肛肠科医生发现这并非是痔疮,于是建议这位患者前往皮肤科进行检查,高主任在检查时发现了很多赘生物,就是我们所谓的往外长的小疙瘩。但不同的是,肛周还有一块大斑块,小疙瘩不仅往外长,也往下长。在做了进一步检查后,高主任发现,由于发现得较晚,这位患者已经患有癌症。

高主任分享的这两位患者都是由于感染人乳头瘤病毒(HPV)而长出了小疙瘩,但由于发生的部位不同、发现的时间不同,HPV的病变不同,导致这两位患者的疙瘩一个预示着癌前病变,一个预示着癌症。那到底什么样的小疙瘩有可能和病毒的感染以及癌症的发生有关呢?

高主任列举了4种在临床过程中比较常见的小疙瘩形态,分别是米粒形、鸡冠形、菜花形和布袋形,其中布袋形和HPV感染无关。布袋形疙瘩其实是一种皮赘,在老年人和肥胖人群中比较常见,最大的特点是摸起来非常空、柔软,像一个布袋一样,它的皮肤表面是光滑且不分刺的,如同正常皮肤一样。剩下的3种疙瘩样态就和病毒感染有着一定的关系,且它们长在不同的部位也有着不同的症状和不同的危险程度。

HPV是一个大家族,其中有着100多种基因型,一部分基因型特别容易侵犯人体的皮肤,一部分特别容易侵犯黏膜,因此它们引发的小疙瘩可以分为皮肤型和黏膜型两大类型。大部分皮肤型的小疙瘩虽然和病毒感染有关,但是较少有癌变风险,基本只有其中的疣状表皮发育不良和病毒有关,但这个病非常罕见。

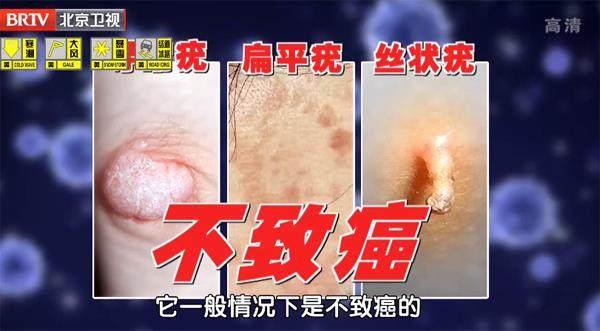

常见的皮肤型小疙瘩有扁平疣和寻常疣。扁平疣容易长在面部,皮损表现为米粒至黄豆大小的扁平隆起性丘疹,呈圆形或椭圆形,正常肤色或淡褐色,表面光滑,质地坚硬。此种皮疹的特点是会骤然出现,数目多且密集;搔抓后会后引起自身接种,即种植反应,呈串珠状排列。寻常疣就是老百姓俗称的“瘊子”“刺猴”,皮损表现为黄豆大小或更大的丘疹,高出皮肤表面,常见颜色有灰褐色、棕色和正常肤色,表面粗糙,质地坚硬,可呈乳头瘤状增生。各个部位都有可能长,但好发于手背、手指、足和甲的周围等处,甲周疣发生在指甲周围,甲下疣发生在甲床,指状疣好发于头皮和趾间,特点是疣体表面有参差不齐的突起。当寻常疣长在颈部和眼睑周围等皮肤较薄的地方时,它就有了一种特殊的形态——丝状疣,即形态像一根丝。丝状疣多发生在颈部、额部和眼睑,疣体细长,极像泰国米,但这根丝的顶端是有分叉的。因此以上这3种皮肤型小疙瘩虽然和病毒有关,但是相对安全。

黏膜型小疙瘩最好发的部位就是外阴和肛周,有的人还会长在口腔内,其中菜花样的和鸡冠样的小疙瘩是最多见的。长在口腔内的小疙瘩和平时的口腔溃疡相比,后者能让人感到疼痛,前者是没有感觉的。在黏膜型的小疙瘩中致癌程度也分高危和低危,但高危并不意味着一定会发展到癌症。高主任指出网上有一种常见的误区,认为低危型的疙瘩容易长疣而高危型的是不长疣的,而事实上高危型小疙瘩照样可以产生皮损,并且一个人往往是混合感染,既有高危又有低危,所以当我们黏膜部位出现赘生物时,一定要进行相关的检查。75154E19-A425-4EEF-AB5B-78681ABF3EA6

如果发现外阴或肛周部位有赘生物,第一步的治疗就是把赘生物去除,主要采用的物理方式包括激光、冷冻等,其中超脉冲二氧化碳治疗是较为精准的一種方式,它在临床使用中带来的损伤较小且患者恢复也较快;冷冻治疗主要采用的是液氮,让局部组织发生坏死脱落。具体治疗方法还是要根据赘生物的具体形态来决定。第二步就是查清HPV的类型,判断病毒致癌性的高低,如果是高危型HPV,对于女性来说就需要进一步进行宫颈癌筛查,根据筛查结果再决定下一步具体的治疗方法。

皮肤特征二:皮肤变黑

除了长小疙瘩,有些特殊部位的皮肤变黑也有可能和癌症有关。皮肤变黑在临床中存在两种情况,一种叫良性黑棘皮病,另一种叫恶性黑棘皮病,后者和恶性肿瘤相关。黑棘皮病是以皮肤角化过度、色素沉着及乳头瘤样增生为特征的一种少见的皮肤病。良性黑棘皮病在临床中非常常见,有些稍胖的男士在皱褶的部位如颈部、腋下、大腿根等处会发现皮肤呈灰褐色或黑色,皮肤增厚、粗糙,呈疣状和小乳头状,有着丝绒般的触碰手感。良性黑棘皮病的出现预示着患者已经产生胰岛素抵抗,离糖尿病越来越近,但这种由肥胖导致的良性黑棘皮病是可逆的,伴随着体重的减轻、血糖的控制,病症是可以得到缓解与控制的。恶性黑棘皮病较为少见,通常伴随着一些恶性肿瘤的生长,是最典型的内脏恶性肿瘤的皮肤标志,尤其是消化系统的恶性肿瘤。出现的部位除了上述提到的部位之外,还会在手掌、脚掌上出现过度角化的现象,即皮肤角质异常增生,像起了厚厚的茧一般。角化从掌心部位开始蔓延,且面积逐渐增大,最后整个手掌或脚掌都会因为过度角化而变得粗糙僵硬,同时背部和前胸等区域也容易出现如同雨滴状的大面积角化。因此角化是区分良性和恶性黑棘皮病的关键,当出现这类皮肤异常变黑,便需要特别警惕是否有内脏肿瘤的发生,及时前往医院进行检查。

皮肤特征三:皮肤变红

除了长小疙瘩和皮肤变黑,皮肤变红也是一个不容忽视的预兆。有两种疾病与皮肤变红有关,一是皮肌炎,二是光化性角化病,

1.皮肌炎

高主任分享了一位女性患者的情况,她的面部和上半身出现了明显的红斑,且红斑发花,即既有发红,也有发黑和发白的地方,颜色不均一,同时伴随着剧烈的瘙痒。但由于特别像皮炎湿疹的症状,因此一直是按照皮炎湿疹来治疗的。而高主任还注意到这位患者还存在乏力、抬不起胳膊、下蹲起不来的症状,经诊断发现是皮肌炎,即既有皮炎又有肌炎。几年后,这位患者又查出了乳腺癌。

皮肌炎所引发的红斑和普通的皮炎湿疹是有区别的。皮肌炎是一种临床上比较少见的自身免疫性结缔组织疾病,主要受到自身免疫的紊乱影响。首先它分布在较为特殊的部位,包括眼周、颈前的V字区、披肩区、手背、肘部、甲周,同时它还伴随着极度无力、四肢肌肉的活动障碍等其他机体症状,且红斑经久不退。除了对皮肤和肌肉的影响外,皮肌炎还会对身体造成系统性的影响,其中最常见的是对肺部的损伤。皮肌炎是一种可以预示内脏肿瘤发生的皮肤问题,常常会与普通皮炎湿疹混淆。如果出现这类症状,应尽早前往医院进行相应的检查。早期治疗皮肌炎的同时也要警惕肿瘤的发生,正如高主任分享的患者情况一样,这种红斑的出现还可能与卵巢癌、乳腺癌、消化道肿瘤、肺癌等癌症有着密切的关系。

2.光化性角化病

与癌症相关的皮肤异常变红除皮肌炎之外,还有一种皮肤红斑,便是光化性角化病,又称日光性角化。它是皮肤长期暴露于紫外线照射后表皮内出现不典型细胞增生而导致的角化性斑疹或斑块,可以进展到鳞状细胞癌,是中老年中比较常见的一种癌前期病变,易和老年斑混淆,也易引发癌症。光化性角化病的皮肤红斑会同时出现在多个部位,如面部、变秃的头皮、手背和前臂的伸侧,单发或多发。对女性来说下肢也是好发部位之一。其典型特征包括:第一,触摸时有不适感觉,患者会感觉红斑处有紧绷、轻微刺痛。第二,手感如同砂纸。第三,有光老化症状,光老化在年轻的时候会表现为有细纹皱纹加深,到了中老年这种光老化表现为皮肤变薄,皮肤表面也会有斑斑点点。第四,患者曾经有长期日晒史。患者年轻时可能经常会经历暴晒,在此基础上就会出现红斑。单个皮损进展到鳞癌的风险较低,但大约60%的皮肤鳞癌发生于出现日光性角化的部位。但高主任提醒,这种光化性角化病是一种癌前期病变,大家不要过于紧张,发现后及早治疗,是可以避免走到癌症这一步的。

(编辑 周逸宁)75154E19-A425-4EEF-AB5B-78681ABF3EA6