融合课程思政理念在高校公共体育混合式教学中的研究综述

谢 意

(广西科技大学 体育学院,广西 柳州 545001)

互联网信息化的科技手段能为课程思政教育教学工作的开展提供有力的服务和支持,有利于丰富教学方法、创新教学形式、建设高校网络教育阵地,是新时代新时期发展教育事业的重要途径。体育教育作为培养高素质人才过程中不可缺少、不可替代的内容,具有“文明其精神,野蛮其体魄”的重要教育价值。将思政理念融入高校公共体育课程混合式教学中的探索,积极响应了构建“大思政”育人格局的需要、教育信息化改革的需要、人才培养的需要以及体育学科自身发展的需要。因此,研究融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学对推进高校体育教学的改革与创新具有重要意义。

1 体育课程思政的相关研究

1.1 目标和必要性

包海丽指出经过课程思政的改革和实施,公共体育课程的教学目标旨在促进学生身心健康的同时,还应凸显体育的“德育”功能。陈克正指出体育课程教学应始终以人为本,立足于促进学生的全面发展,将思想政治理念融入体育课程中具有必然性。

1.2 思政资源及运用方式

杨祥全指出,例如竞技体育精神、中华武术文化、有关体育健康的政策文件等都是丰富的体育课程思政资源。王秀阁指出体育课程思政以“融入式”和“挖掘式”的教学方法为主。冯莉指出可以从体育强国教信念、体育历史教文化、体育理论教知识、体育锻炼教精神的角度进行思政教学。姜君指出体育教学可以从构建课程知识模块、讲好体育故事、重视失败教学和反面教材的应用等角度挖掘和运用体育思政资源。

1.3 建设路径与对策

赵福学等指出体育课程思政的建设工作需要厘清和解决好体育课程中“德育”的培养方向、责任归属、育人体系、教学过程、功能定位五个方面的相互关系。蒲清平等指出,体育课程思政改革在教师队伍建设方面,要从革新育人理念、加强教学能力、增进育人情怀作为突破点;在构建和完善教学配套机制方面,要建立科学合理的教学评价机制,搭建具有协同作用的、激励作用的顶层设计;在课程思政教学设计方面,要注重思政元素挖掘和融入的合理性、实际性、有机性和系统性。

2 体育课程混合式教学的相关研究

2.1 优势与功能

汤攀指出采用混合式教学开展体育课程具有能给予学生智能化学习、针对性学习、交互式学习的优点,能促进师生的沟通。赵新辉等指出混合式教学能提供大量更新的体育知识和资讯、以新颖多样的教学方式营造出更活跃的课堂教学状态。

2.2 内容及运用现状

王耀东等指出体育课程混合式教学可分为预习、网络学习、传统课堂学习、考核四个阶段。杨刚从教学过程的角度出发,研究指出体育教师可以利用互联网线上的体育课程资源让学生进行功课的预习,利用信息化教学管理平台对学生的线上自学情况进行检查和反馈,之后将网络课程与传统教学相结合的进行运动技能教学,课后运用信息化平台对学生进行作业布置和学习检查。

2.3 建设路径与对策

刁学慧等指出高校体育混合式教学的课程设计应重视总体规划,需要把握好课程前期,中期,后期在知识结构、教学形式及价值观导入的合理化设计。刘朝辉指出体育课程混合式教学的困难之处在于信息化教学手段与传统课题教学手段之间的选择与分配,这就需要对不同的运动项目的内容和特点进行分类和分析,对教学内容在知识、技能、应用和体悟等方面的教学侧重点进行判断,进而才能设计出体育混合式教学的可行性模型。陈仔等指出混合式体育教学的改革应立足于学生,要尽量结合教学对象及信息化教学条件的实际情况,在开课学生中进行调研来了解真实学情,进行综合分析和科学设计。

3 融合课程思政理念的体育课程混合式教学的相关研究现状

3.1 目的和属性

朱超等指出信息化新时代下的体育课程思政改革是紧紧围绕学生开展的,以培养德才兼备和全面发展的人才为目标的,运用“思想政治理念”、“互联网技术”在体育课程内容、设计、技术三个方面的创新与实践。夏贵霞等指出融入课程思政元素的体育混合式教学是体育课程与思政健康教育、课堂教学与课外学习、传统教学与网络教学的多方面融合,它内在要义是对体育课程的整体过程进行思政元素的挖掘与融合,以及教学组织设计的创新。

3.2 价值与作用

朱超等指出体育思政课程混合式教学的实践研究具有建设层面价值、育人层面价值、创新实用价值。韩玉姬等指出将“思想政治”教育地融入到大学体育课程线上教学过程中,能凸显出体育教学的全方位、多维度、系统化的育人功能,是对大学生进行意志信念锤炼、科学素质培养乃至整个人的全面发展的重要途径,有利于高校大思政工作体系的搭建。

3.3 建设路径与对策

朱超等认为“内容+设计+移动互联网技术”是体育课程思政实现改革创新的有效对策。夏贵霞等指出应明确并理顺体育课程利益关联方的主体及其关系,建设课程管理委员会、课程管理制度和财务独立核算制度,以及实施知识技能教育与思政教育有机结合的体育学习评价体系。康璐等认为应注重把握时政热点、把握课程主题、把握学生学情。以学生的满意度、获得感、专业知识掌握情况等作为思政育人的效果检测指标,建立“学生-教师-督导”的三级教学评价体系,构建学生评教、同行互评以及专家评价三种评价机制。

4 文献研究综述

文献研究主要围绕三点展开:第一,融入思政理念的体育教学之内容研究;第二,体育课程混合式教学之形式研究;第三,将前面两者进行整体分析、综合应用,探究新时期新形势下高校公共体育课程在内容与形式上的改革与创新。通过查阅文献发现,对于体育课程混合式教学的研究主要集中在其特点、优势、必要性、教学形式、运用方式和建设路径等方面。融合课程思政理念的高校体育混合式教学的研究相比于前面两者而言,在论文数量上和实证研究方面都比较少,在研究内容上兼顾了“课程思政”与“混合式教学”,在研究思路上进行综合归纳和一定程度上的拓展。总体来说,高校体育课程教改与创新的相关研究较为广泛,基本上回答了凭什么、为什么、有什么、怎么做、缺什么、如何发展体育课程思政教学的问题与体育课程混合式教学的问题,但是,还存在着相关实证研究较少的不足。当前,融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学作为未来高校体育课程教学改革与创新的趋势,是如今体育学方向学术研究的热点课题。关于融合课程思政理念在体育课程混合式教学中的研究与实践,建议重视和突破三方面难点。

第一,因体育教师课程思政能力不足而影响教学效果的问题。当前部分体育教师仍然缺乏思政育人意识和本领的问题,这将直接导致体育课程思政教学效果欠佳,主要表现在对思政资源的挖掘、思政元素的融入、言传身教的示范及思政教育的教育情怀等方面的不足。教师课程思政教学能力的培养和队伍建设,在宏观设计上是关于如何建立健全高校体育课程思政教学改革创新的激励机制、评价机制、协同育人机制、长期保障及管理机制等相关配套机制的问题。

第二,在体育教学中如何合理选择和应用混合式教学的问题。混合式教学是对传统体育课程进行教学改革和创新的新时代要求,也是高校培养全面发展高素质人才的必然趋势。在疫情期间“停课不停教、停课不停练”的原则下,体育网络课程发挥出了其优势。但是,体育课程混合式教学在实施过程中,仍然存在着如何根据教学内容的性质和特点来合理选择教学方式的问题,以及建立怎样的混合式教学模式以使其能够满足体育教学需要和实现德育目标的问题还需解决。

第三,实现教学上的思政化改革与方法上的信息化改革相融合的问题。融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学的研究与实践,是推动高校体育课程与思政课程同向同行、教育信息化的重要手段和发展方向,具有重要研究价值和必要性。从研究现状上看,关于融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学的研究与实践需首先在理顺、分析、阐明上述两点问题的基础之上,再进一步重点探讨其教学内容思政化与教学形式信息化的有机融合,以及建立配相关套机制的问题。

5 研究思路与对策

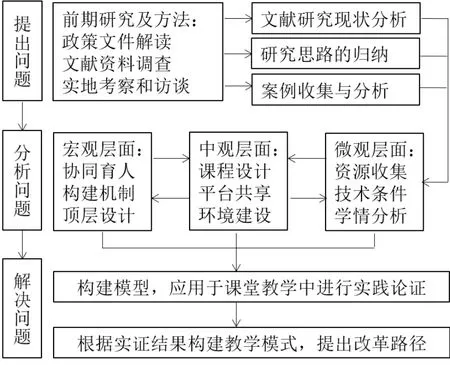

解决上述问题,建议可以首先对理论材料和案例经验进行整理和分析,设计教学改革模型;其次,通过实践检验得出具有科学性、可行性的体育课程思政混合式教学改革的模式,进而得出教学改革的建议与对策。以某高校公共体育课程为例,研究思路如图1。

图1 融合课程思政理念在高校公共体育混合式教学中的研究思路

5.1 发现和提出问题阶段

依据国家和当地省市的有关政策及文件,开展大量的文献资料研究,同时对当地重要城市部分高校的体育院部进行实地考察和访谈。掌握和梳理文献研究现状,整理和归纳相关学者的研究思路和方法,,收集和分析多个案例真实材料。

5.2 分析问题阶段

微观层面的具体研究内容:第一,分析高校公共体育课程的目标、类型、教学任务、功能、特点;第二,公共体育课程思政元素的挖掘、收集、整理、融合、拓展;第三,收集和梳理混合式教学的方式、方法、技术,教学的过程、阶段、模式等;第四,高校共体育课程的学情分析。

中观层面的具体研究内容:第一,高校公共体育课程思政专题设计、模块构建、共享资源平台设计;第二,混合式教学的优质教育资源共享平台设计、信息化学习环境建设;第三,构建使得课程思政理念与混合式教学模式相辅相成、共同促进高校公共体育课程改革与创新的课程设计。

宏观层面的具体研究内容:第一,厘清相关主体的关系和权责;第二,构建多层级协同育人体系;第三,教学质量保障的相关配套机制;第四,把握体育课程思政与思政课程同向同行的改革方向;第五,体育教育信息化创新的全局思考。

5.3 解决问题阶段

根据前期文献查阅所得的研究资料,深度配合实地调研和深度访谈的详实材料,对融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学的教学内容与方法、课程设计、顶层设计等进行多个层面的综合分析和论述,借鉴调研所整理的多案例经验,构建基本模型。

将融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学基本模型应用于某具体高校的公共体育课程中,完整记录下教学模型在实际应用中的内容、方法、过程、效果、反馈等重要信息,在教学过程中注意对应预期标准,对偏离目标的、或不可行的情况及时做出适当的调整和解决,科学把控模型验证的完整过程。分析实证检验的结果和反馈情况,对理论模型进行修整和完善,进一步构建融合课程思政理念的高校公共体育混合式教学模式,进而提出合理化的改革路径和发展对策。