家庭养育成本对已育一孩夫妇生育意愿的影响

——基于2019年西安市五城区调查数据的分析

罗志华,吴瑞君,贾志科

(1.华东师范大学 中国现代城市研究中心,上海 200062;2.华东师范大学 社会发展学院,上海 200241;3.河北大学 哲学与社会学学院,河北 保定 071002)

一、引言

新中国成立以来,我国生育政策历经多次调整与完善,促使人们的生育意愿、生育行为和生育水平也发生了巨大变化。相关调查数据显示,我国育龄妇女的总和生育率从1960年的5.76下降到了2020年的1.3,我国人口正面临“低生育率陷阱”的严峻挑战。关于低生育率的原因,一方面是由于育龄妇女规模缩小、婚育推迟等因素降低了总和生育率,另一方面则更多是因为育儿成本偏高加重了育龄群体的生育顾虑,进而降低了其生育意愿。2021年7月,中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,明确提出“降低生育、养育、教育成本,……促进人口长期均衡发展”,也表明育儿成本过高已经成为阻碍人们生育意愿转化为实际生育行为最主要的现实约束。因此,在低生育率背景下,探讨养育成本如何导致育龄夫妇在生育问题上“望而却步”,不仅能从理论上深化养育成本与生育意愿关系的认识,而且也对分类降低养育成本、提升生育意愿和稳定低生育水平具有重要的现实意义。

伴随中国进入以成本约束驱动为主导的低生育率阶段,养育成本对生育意愿的影响已得到了广泛关注。一些研究发现,我国多数家庭尤其是城市家庭工作生活比较紧张,经济压力大是居民生育意愿主要的限制因素。具体而言,生育孩子的经济成本、心理成本、机会成本、家庭生活质量成本、职业发展成本和人际关系成本等均会显著降低育龄群体的生育意愿,并且这些成本的分担在不同主体间具有不均衡性,主要表现为家庭比企业和政府承担的生育成本更多、女性比男性承担的隐性成本更多等。尽管上述经验研究初步探讨了养育成本对生育意愿的影响,但由于养育成本测算的复杂性以及生育意愿指标的多元性,相关研究仍存在以下几个方面的不足:首先,现有研究将养育成本置于生育成本的概念框架下笼统地讨论养育成本对生育意愿的影响,不仅忽略了养育成本与生育成本的内在差异,而且也容易因统计资料的误差而产生混淆结果甚至结论的风险;其次,现有研究在分析养育成本对生育意愿的影响时,大多聚焦于某项单一的养育成本如经济成本、机会成本等,很少将其纳入完整的养育成本测度体系中进行分析,难以比较不同成本间的内在差异;最后,现有研究大多采用新家庭经济学的“成本—效用”理论来解释养育成本对生育意愿的影响,却较少从不同家庭生命周期阶段养育成本差异的角度来理解养育成本对生育意愿影响的异质性,这就导致我们对养育成本与生育意愿关系的认识仍然停留在“经济负担重”的宽泛结论,而忽视了不同生命周期阶段的家庭养育成本高低对生育意愿的影响效应。

基于以往研究的不足,本研究主要关心的问题是:在低生育率背景下,已育一孩夫妇养育成本和生育意愿的总体状况如何?身处不同家庭生命周期阶段的已育一孩夫妇在养育成本和生育意愿方面存在何种差异?各项养育成本及不同家庭生命周期的养育成本又是如何影响到已育一孩夫妇生育意愿的?通过这些问题的回答,本文可能的贡献主要有三点:首先,在传统新家庭经济学的基础上,将家庭生命周期理论引入生育意愿研究,不仅有助于从静态角度认识生育意愿的成本约束机制,而且也能够从动态角度把握周期性养育成本对生育意愿的影响机理。其次,在新家庭经济学和家庭生命周期理论的分析框架下,探索构建养育成本的综合性测量指标体系,并在生育意愿指标上采用“现实条件下的打算(生育)子女数”替代“假设条件下的意愿子女数”,有利于推进养育成本和生育意愿测量指标体系的反思与改进。最后,本研究发现了养育成本对生育意愿影响的异质性,并且这种异质性在不同生命周期的家庭中表现尤为突出,有助于加深对低生育率背景下身处不同家庭生命周期的已育一孩夫妇生育意愿的认识与理解,进而更好地把握未来人口生育水平的变化态势。

二、理论基础与研究假设

1.养育成本与生育意愿的关系:从成本—效用分析到孩子需求理论的解释

经济学领域对生育意愿的研究,主要回答的是“经济理论与生育意愿及其行为的相关性如何”这一问题,成本—效用理论和孩子需求理论是其中最具影响力的解释理论,两者都遵循一种成本与收益交换的逻辑。成本—效用理论认为,一个家庭是否生育子女或生育多少子女,取决于出生子女为父母提供的效用或精神情感满足与抚育孩子付出的各项成本之间的对比关系。其中,孩子的效用来自消费效用(consumption utility)、工作或收入效用(work or income utility)、保障效用(security utility)和家庭效用(family utility),而成本则主要包括直接成本(direct cost)和间接成本(indirect cost),尤其间接成本可能比直接成本更加重要。伴随家庭收入的增加,直接成本或间接成本在上升的同时也会导致孩子边际效用的递减,进而降低生育意愿。因此,无论抚养孩子的成本如何变化,父母对孩子的数量需求最终都会减少。

孩子需求理论在孩子成本—效用理论的基础上进一步解释了父母在孩子质量与数量之间的权衡。该理论认为,育儿作为一种“时间密集型活动”和“收入密集型活动”,迫使父母在生育孩子的经济理性与心理满足间作出选择,这种选择的依据主要就在于“净成本”(net cost)的高低,“子女的‘净成本’……等于预期支出的现值加上父母服务的估算价值,减去预期收益的现值加上子女服务的估算价值”。当“净成本”为正值(成本>收益),生育意愿较低;当“净成本”为负值(成本<收益),生育意愿较高。此外,由于“效用最大化”原则要求额外孩子的边际收益与抚育孩子的“净成本”相等,因此父母从孩子身上获得的心理满足将直接取决于他们在孩子身上花费的成本。不论父母的收入是否增加,养育每个孩子成本的升高必然会导致生育意愿的降低。

成本—效用理论和孩子需求理论把家庭收入、育儿经济成本、陪伴时间成本、母亲机会成本等纳入生育决策的分析中,从静态角度有效讨论了抚养孩子的成本对生育意愿的降低效应,这种结论在加拿大、意大利、法国、丹麦、中国、日本、南非等多个国家都得到了实证验证。同时,伴随经济社会发展和生育率转变,一些学者近年还关注了房价、个人税负成本等对生育意愿及生育率的负向影响。基于新家庭经济学成本与收益交换的逻辑,生育孩子作为一项家庭事务,其成本与收益的对比是生育决策的主要依据,当夫妇感知到的各项直接或间接养育成本越高、效益越低,则其生育孩子的风险就会更大、顾虑就会越多,就越有可能拥有较低的生育意愿。据此,我们提出如下的研究假设:

假设1a:养育孩子的直接成本越高,已育一孩夫妇的生育意愿越低。

假设1b:养育孩子的间接成本越高,已育一孩夫妇的生育意愿越低。

2.周期养育成本对生育意愿的影响:家庭生命周期理论的解释

家庭生命周期理论(family life cycle theory)将家庭的生命周期划分为形成、扩展、稳定、收缩、空巢和解体六个阶段,其相关时间序列事件可从形成(婚姻)、生育(生育孩子和抚养孩子)和死亡三个部分考虑。其中,家庭的形成和父母的身份被认为是生命过程中个人福利生产的工具性目标,特别是生育作为联结家庭生命周期扩展和稳定阶段的重要生命事件,不仅关系到家庭未来的福利收益与损失,而且还将决定家庭内部的日常生活情境。因此,分析不同家庭之间以及同一家庭内部的生育意愿与行为差异,往往对考察家庭生命周期的生育水平变动具有重要意义。

在家庭生命周期与生育意愿及行为关系的分析中,相关研究基本上形成了两种路径:一种是从时期或队列的角度考察人口生育水平如何受到个体生命周期的影响,尤其侧重于从女性的生育周期分析家庭整体生育能力的变化,如米诺(Mineau)等人发现摩门人1800年至1869年间出生的早婚女性比晚婚女性终身生育的子女数平均多3个左右,米诺和特鲁塞尔(Trussell)发现母亲生育年龄增大会在生育周期内抑制生育率;另一种则是使用父系家庭生命周期指数估计父亲的年龄别生育率,或者通过观察母亲在不同家庭生命周期中的生育意愿变化来获取“真实”的生育意图。

尽管家庭生命周期理论作为家庭研究领域的一个重要理论和分析工具,通过分析生育行为在家庭时序中的位置有助于厘清生育变迁背后的机制和原因,但却很难从家庭内部看到不同生命周期的家庭是如何基于经济理性进行生育决策的。就生育决策而言,家庭生命周期面临的经济风险会显著影响生育意愿,尤其是养育孩子的直接成本和机会成本引起的预期经济风险将会制约家庭的生育选择。研究表明,在家庭生命周期的扩展至稳定阶段,孩子年龄较大生成的“替代劳动力”使得母亲的照料时间减少,意味着母亲时间的机会成本较低,可能会提高生育意愿。当前,养育成本过高已成为我国生育意愿的主要限制因素,并且由于抚养孩子的成本伴随孩子年龄的增长而增加,因而已育一孩夫妇可能会选择在各项抚育成本相对较低的家庭生命周期阶段生育孩子。据此,我们提出如下的研究假设:

假设2a:家庭生命周期阶段的直接养育成本越高,已育一孩夫妇的生育意愿越低。

假设2b:家庭生命周期阶段的间接养育成本越高,已育一孩夫妇的生育意愿越低。

基于此,本研究的理论分析框架如图1所示。

图1 理论分析框架

三、研究设计

1.数据来源

本研究的调查数据来源于2019年陕西师范大学社会学系在陕西省西安市实施的“养育成本及生育意愿状况专项调查”。该调查采用简单随机抽样和宽松的配额抽样结合的方法:首先,根据《西安市统计年鉴2019》中2018年全市及各区县常住人口数、出生率、生产总值、城镇居民人均可支配收入等抽取西安市五个具有代表性的城区(雁塔区、未央区、碑林区、长安区、莲湖区),然后按照计划的1050个样本向每个城区等额分配210个样本;其次,根据各城区计划样本数确定街道抽样数量,遵照简单随机抽样方法,在五个城区中分别随机抽取25个街道;最后,根据计划样本数和抽取街道数,每个街道随机抽取50个样本,并参照每个城区抽取街道的地理位置随机选取分布在该街道的儿童游乐场、儿童公园等儿童较为集中的场所,对居住地在西安市且为本地户籍、家中有一个0—12岁孩子的父亲或母亲进行调查。本次调查采用“现场发放问卷,当场填答,当场回收”的方式进行,共发放问卷1050份,实际回收1030份,有效回答率为98.10%。在剔除缺失值、回答不符合逻辑等情况的基础上,最终选取了其中969个已育一孩夫妇家庭,构成了本研究所使用的样本数据。

2.变量说明

(1)因变量。生育意愿是人们对生育孩子的数量、性别、时间和动机等方面的期望、态度或看法,其中又以数量最为重要。通常生育意愿数量维度的测量主要包括理想子女数或“假设条件下的意愿子女数”两个指标,由于理想子女数并不是人们“想生的孩子数”,且离现实的生育意愿更远,因而其测量效度要低于“假设条件下的意愿子女数”。在本研究中,生育意愿主要通过打算(生育)子女数进行测量,但在分析时并不是使用“假设条件下的意愿子女数”,而是通过询问被访者“在综合考虑现实情况下总共打算生育几个孩子”,得到更接近现实生育意愿、测量效度更高的“现实条件下的打算子女数”。

(2)主要自变量。①家庭生命周期。按照儿童的成长心理发展规律以及教育体系关于婴幼儿期(0—3岁)、学龄初期(4—6岁)和学龄期(7—12岁)的划分标准,依据调查问卷中的一孩年龄将已育一孩夫妇家庭划分为0—3岁家庭、4—6岁家庭和7—12岁家庭,以揭示不同家庭生命周期阶段的养育成本及生育意愿差异。②直接经济成本。直接经济成本指的是父母在养育孩子过程中付出的各项直接经济费用。在本研究中,直接经济成本主要包括教育成本、饮食成本、服饰成本、娱乐成本、医疗成本、亲子旅游成本等。由于这些经济成本的绝对数值较大,并且可能存在异方差问题,因而在实际分析时将各项经济成本均转化为自然对数。③间接成本。间接成本主要包括机会成本、时间成本、人力成本和休闲成本。其中,机会成本、人力成本和休闲成本分别由被访者对“在工作中,因为照顾孩子导致了我的工作出现短暂的中断”、“照顾孩子导致自己作息时间混乱,改变了原有的生活习惯”和“因为照顾孩子而减少了正常的娱乐休闲和社会交往活动”的受影响程度进行评分(0—10分),评分越高,表示相应的间接成本越高;时间成本则反映了父母在养育孩子上花费的时间情况,主要通过询问被访者“您平常每天陪伴孩子的时间是多少个小时”得到。

各变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 主要变量的描述性统计结果

3.分析方法及策略

为了全面了解和把握养育成本与生育意愿的基本情况及其差异,本研究主要采用描述统计和回归统计分析两种方法对一孩养育成本与青年夫妇的生育意愿关系展开分析。首先,根据主要自变量和因变量的特征,采用方差分析和多重比较来描述不同家庭在养育成本和生育意愿方面的基本状况及其差异;其次,采用泊松回归(Poisson regression)分别建立全样本回归模型和分家庭生命周期的分样本回归模型,考察养育成本对不同家庭生育意愿的影响。采用泊松回归,主要的考虑在于生育意愿是一个非负整数的离散型随机变量,数据分布不属于正态分布而是偏态分布,无法满足经典线性回归分析的基本假设,因此使用泊松回归或负二项回归更为合适。通过进一步展开似然比检验,泊松回归分析方法得到了支持,故最终采用稳健标准误建立泊松回归统计模型来分析数据。

四、结果与分析

1.养育成本与生育意愿的描述统计结果

(1)基于不同家庭生命周期的生育意愿差异。表2报告的是家庭生命周期与生育意愿的方差分析结果。结果表明,在0.05的置信水平上,不同家庭生命周期的生育意愿具有统计学意义的显著性差异。具体而言,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭的平均打算子女数分别为1.43、1.32和1.29,说明现有一孩年龄较小的家庭,其打算生育意愿相对较高。Scheffe多重比较检验表明,在三组家庭中,0—3岁与4—6岁、7—12岁两个组别的家庭在生育意愿方面的差异是显著的,而4—6岁与7—12岁家庭的生育意愿则没有显著差异。

表2 不同家庭生命周期的生育意愿

(2)基于家庭生命周期的直接养育成本差异。基于家庭生命周期的直接养育成本差异比较结果表明(见表3),不同生命周期的家庭在养育一孩方面存在教育成本、饮食成本、娱乐成本和旅游成本的差异。从教育成本来看,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭每年的平均教育花费分别为8201元、26630元和23571元,Scheffe多重比较检验表明,4—6岁和7—12岁家庭的教育成本比0—3岁家庭分别高出18429元、15370元,而4—6岁和7—12岁家庭之间的教育成本不具有明显差异。在饮食成本方面,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭的平均饮食和营养费分别约为10732元、7506元和9648元,不同家庭的饮食成本呈现出一种“U”型结构,Scheffe多重比较检验结果显示,0—3岁比4—6岁家庭的平均饮食费用要高出3226元,而0—3岁与7—12岁家庭、4—6岁与7—12岁家庭间的饮食成本不具有统计学意义上的显著差异。在娱乐成本方面,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭每年花费在孩子身上的平均日常“陪玩”经济成本分别为2690元、3712元和3902元,Scheffe多重比较检验结果表明,0—3岁比4—6岁、7—12岁家庭的娱乐成本分别低出1022元、1212元,而4—6岁与7—12岁家庭的娱乐成本则不具有显著差异。从旅游成本来看,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭每年的平均旅游成本分别为4546元、9052元和7229元,各个阶段家庭的旅游成本表现为一种倒“U”型结构。Scheffe多重比较检验结果表明,0—3岁比4—6岁、7—12岁家庭的旅游成本分别低出4506元、2683元,而4—6岁比7—12岁家庭要高出1823元。

表3 基于家庭生命周期的直接养育成本比较 元

(3)基于家庭生命周期的间接养育成本差异。从不同家庭生命周期的间接养育成本来看(见表4),不同家庭在养育一孩上存在不同程度的间接机会成本、时间成本、人力成本和休闲成本的差异。具体而言,在机会成本方面,7—12岁家庭的机会成本在0.1的置信水平上表现得比4—6岁家庭的机会成本更高,更容易面临工作中断的风险;而其他两组家庭的机会成本则不具有显著差异。就时间成本而言,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭每天陪伴孩子的平均时长分别为7.72小时、5.56小时和5.20小时,Scheffe多重比较检验结果表明,0—3岁家庭陪伴孩子的日均时间比4—6岁和7—12岁家庭分别高出2.16小时和2.52小时。在人力资本方面,三组家庭的人力资本差异主要体现在0—3岁与4—6岁家庭、0—3岁与7—12岁家庭两个组别,一孩年龄越大的家庭,投入的人力成本也就越高。此外,从休闲成本来看,0—3岁与7—12岁家庭仅在0.1的置信水平上存在休闲成本的显著差异,0—3岁家庭的休闲成本要高于7—12岁家庭。

表4 基于家庭生命周期的间接养育成本比较

2.生育意愿的决定因素

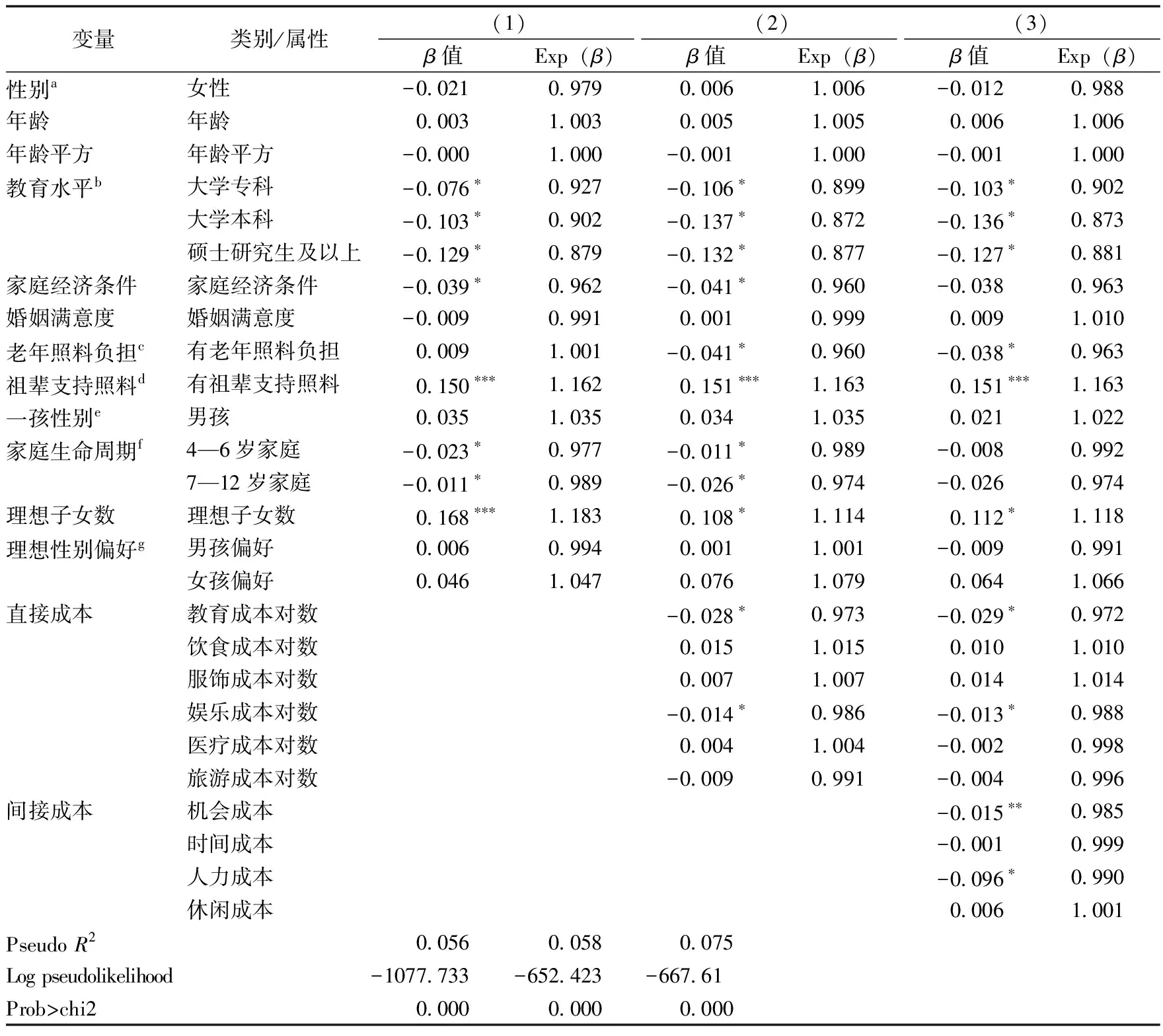

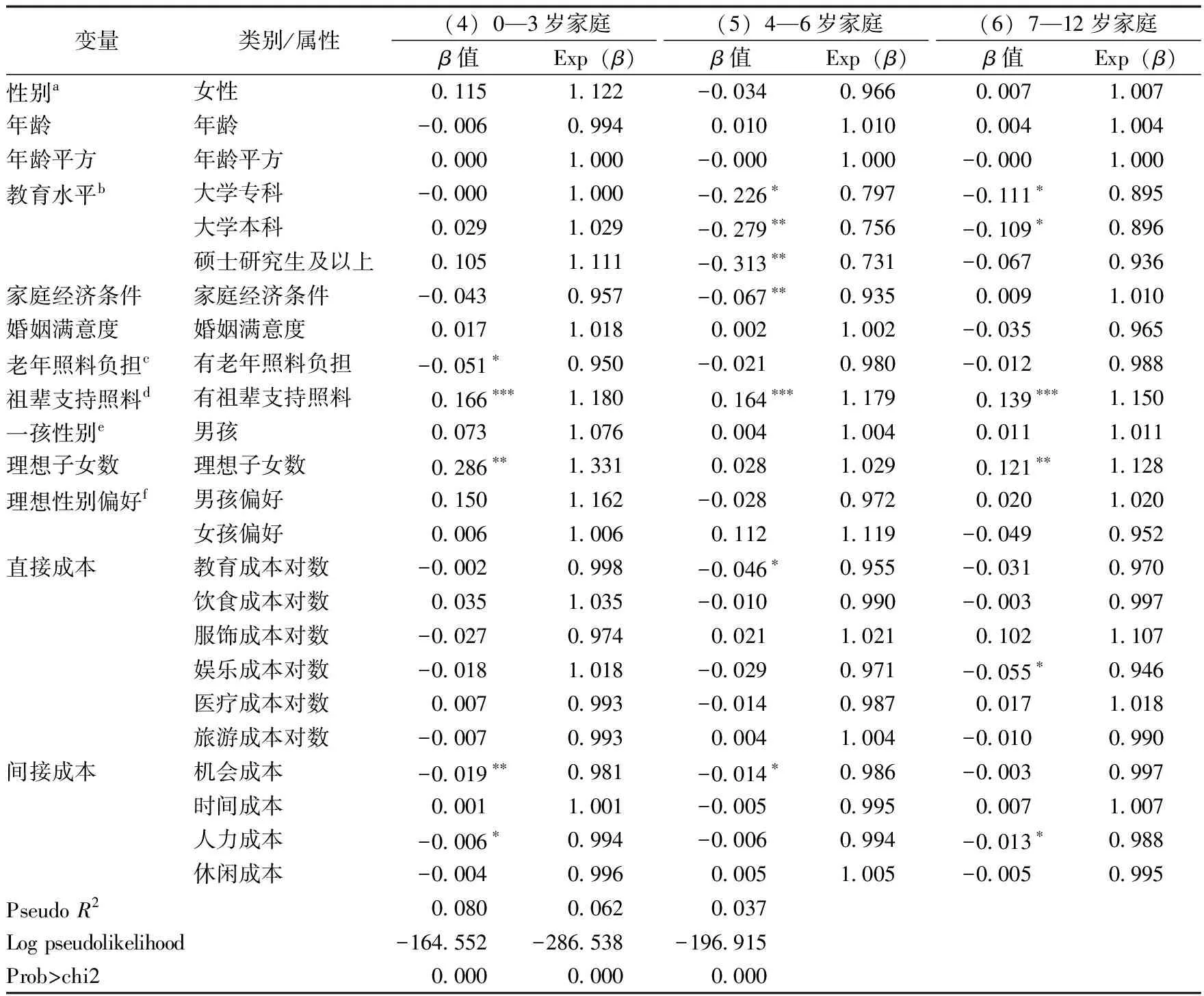

我们使用泊松回归模型来估计各类直接成本和间接成本对已育一孩夫妇生育意愿的影响,结果如表5和表6所示。模型的因变量为生育意愿,即“现实条件下的打算子女数”。表5中模型(1)—(3)建立了全样本回归模型,以观察直接成本和间接成本对已育一孩夫妇生育意愿的影响以及这种影响的变化;表6中模型(4)—(6)是分样本的回归模型,以观察不同家庭生命周期阶段的养育成本对已育一孩夫妇生育意愿影响的差异。

表5 养育成本对生育意愿影响的全样本回归模型

表6 养育成本对生育意愿影响的分家庭生命周期回归模型

(1)全样本的回归模型结果。模型(1)建立的是全样本的基准模型,加入的是控制变量。结果表明,教育水平、家庭经济条件、祖辈支持照料、家庭生命周期、理想子女数均对生育意愿存在不同程度的影响。从教育水平来看,相对于教育水平在高中及以下的已育一孩夫妇,大学专科、大学本科和硕士研究生及以上学历均会显著降低生育意愿,这与国内大多数调查研究得出的高学历会降低生育意愿的结论一致。从家庭经济条件来看,家庭经济条件越差,则已育一孩夫妇的生育意愿就越低。在祖辈支持照料方面,相对于没有祖辈支持照料的已育一孩夫妇,有祖辈支持照料会显著提高生育意愿。就家庭生命周期而言,相对于0—3岁家庭,4—6岁和7—12岁家庭的生育意愿显著降低。在理想子女数方面,理想子女数对已育一孩夫妇的生育意愿具有正向影响,理想子女数越多,则生育意愿越高。

模型(2)在模型(1)的基础上纳入直接经济成本,结果显示,在0.05的置信水平上,教育成本和娱乐成本会显著降低已育一孩夫妇的生育意愿。也就是说,倘若养育孩子的教育成本和娱乐成本越高,则已育一孩夫妇的生育意愿越低。饮食成本、服饰成本、医疗成本、旅游成本对生育意愿均不具有统计学意义上的显著影响。值得注意的是,纳入直接经济成本变量后,老年照料负担对生育意愿的影响开始逐渐显现出来,在0.05的置信水平上,这表明,相对于没有老年照料负担的已育一孩夫妇,有老年照料负担的夫妇将会明显降低生育意愿。

模型(3)在模型(2)的基础上纳入间接成本,结果显示,机会成本和人力成本对已育一孩夫妇的生育意愿具有显著影响,而时间成本和休闲成本对其生育意愿的影响不显著。具体来看,机会成本会显著降低生育意愿,机会成本越高,则生育意愿越低;人力成本也对生育意愿具有明显的降低作用,人力成本越高,则生育意愿也就越低。也就是说,在间接成本中,机会成本和人力成本均会降低已育一孩夫妇的生育意愿。

(2)分家庭生命周期的回归模型结果。从0—3岁家庭养育成本对生育意愿的影响来看,间接成本中的机会成本和人力成本会显著影响0—3岁家庭的生育意愿,而各项直接经济成本、间接的时间成本和休闲成本则对其生育意愿没有显著影响。在0.05的置信水平上,机会成本和人力成本会明显降低0—3岁家庭的生育意愿。同时,老年照料负担、祖辈支持照料和理想子女数也对0—3岁家庭的生育意愿存在不同程度的影响。具体而言,有老年照料负担的0—3岁家庭生育意愿低于没有老年照料负担的家庭;有祖辈支持照料的0—3岁家庭在0.001的置信水平上会显著提高其生育意愿;在0.01的置信水平上,0—3岁家庭的理想子女数越多,则生育意愿就越高。

从4—6岁家庭养育成本对生育意愿的影响来看,直接成本中的教育成本、间接成本中的机会成本会显著影响生育意愿,而其他各类直接成本和间接成本对生育意愿的影响均不显著。在0.05的置信水平上,教育成本会显著降低生育意愿,即4—6岁家庭面临的教育成本越高,则生育意愿就越低;机会成本也会在0.05的置信水平上显著降低生育意愿,即4—6岁家庭面临的机会成本越高,则生育意愿就会越低。此外,教育水平、家庭经济条件、祖辈支持照料也对4—6岁家庭的生育意愿具有一定影响。相对于教育水平在高中及以下的4—6岁家庭,在0.01的置信水平上,大学本科和硕士研究生及以上学历均会明显降低生育意愿;家庭经济条件越差,则4—6岁家庭的生育意愿越低;相对于没有祖辈支持照料的4—6岁家庭,在0.001的置信水平上,有祖辈支持照料会显著提升生育意愿。

从7—12岁家庭养育成本对生育意愿的影响来看,直接成本中的娱乐成本和间接成本中的人力成本会显著影响生育意愿,而其他各类成本对生育意愿的影响均不显著。具体来看,在0.05的置信水平上,7—12岁家庭的娱乐成本和人力成本会明显降低城市已育一孩夫妇生育意愿,即7—12岁家庭的娱乐成本和人力成本越高,则其生育意愿就会越低。教育水平、祖辈支持照料和理想子女数也对7—12岁家庭的生育意愿具有显著影响。相对于教育水平在高中及以下的7—12岁家庭,在0.05的置信水平上,具有大学专科和大学本科学历会显著降低其生育意愿,而硕士研究生及以上学历对其生育意愿没有明显的影响;相对于没有祖辈支持照料的7—12岁家庭,有祖辈支持照料的在0.001的置信水平上会显著提升其生育意愿;在0.01的置信水平上,7—12岁家庭的理想子女数越多,其生育意愿就越高。

五、结论与讨论

本研究利用2019年陕西省西安市五城区的抽样调查数据,通过方差分析和泊松回归方法,探讨了不同阶段家庭养育成本与生育意愿的差异以及养育成本对已育一孩夫妇生育意愿的影响效应,主要有如下两点研究发现。

第一,已育一孩夫妇的生育意愿和养育成本存在差异,并且这种差异在不同生命周期阶段的家庭中具有异质性。在生育意愿方面,已育一孩夫妇的平均生育意愿为1.35,0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭的平均打算子女数分别为1.43、1.32和1.29。也就是说,多生意愿最强烈的是0—3岁家庭,这是因为0—3岁家庭一般处于生育旺盛期,具备生育孩子的良好身体素质,而且也更容易得到祖辈支持照料,因而往往拥有较高的生育意愿。在养育成本方面,已育一孩夫妇养育孩子的直接经济成本主要以教育成本、饮食成本为主,其中0—3岁家庭多为饮食成本,4—6岁和7—12岁家庭多为教育成本;间接成本最高的三项是机会成本、时间成本和人力成本,0—3岁家庭付出的间接成本最多的是时间成本,4—6岁和7—12岁家庭则主要集中在机会成本和人力成本。这些结果与以往“经济负担重”、“照料压力大”的粗泛结论有所不同,不仅通过直接成本和间接成本的测算回答了“经济负担到底有多重”、“照料压力到底有多大”的问题,而且还基于不同家庭的养育成本比较,区分了0—3岁、4—6岁和7—12岁家庭养育孩子“经济负担重”和“照料压力大”的内部差异性。

第二,养育成本对已育一孩夫妇生育意愿的影响,主要表现在直接的教育成本、娱乐成本以及间接的机会成本和人力成本上,并且这种影响效应在各个不同生命周期阶段的家庭中存在显著差异。教育成本、娱乐成本、机会成本和人力成本对已育一孩夫妇生育意愿均具有明显的降低效应,而0—3岁家庭的生育意愿主要受间接成本中的机会成本和人力成本制约,4—6岁家庭的生育意愿受直接教育成本、间接机会成本的影响,7—12岁家庭的生育意愿则多受娱乐成本和人力成本的影响。

这些研究结果的启发意义在于,一方面要坚持国家“教育减负”的大方向,分类削减养育孩子的直接经济成本尤其是教育成本,持续降低儿童学龄前期和学龄期的教育成本;另一方面也要完善“三孩政策”配套措施,尤其是要重点关注间接的机会成本和人力成本,从大力发展托幼托育机构、加强女性生育就业保障、探索祖辈支持照料模式等方面来尽可能弱化因生育孩子导致年轻夫妇工作与家庭冲突的不利影响。

总之,已育一孩夫妇的生育意愿更多地是受到“经济理性”的制约,即生育子女各项直接成本和间接成本的权衡,这也印证了以往研究“经济理性影响多孩生育意愿”的结论。从本研究的分析结果来看,尽管高养育成本是已育一孩夫妇低生育意愿的直接理由,但这种高养育成本更多地是不同生命周期阶段生育子女付出的间接成本较高造成的。当然,由于受到调查资料、样本规模、抽样方法和统计分析技术等各方面因素的限制,本研究也存在一定的局限。首先,本研究对各项直接经济成本的测算,主要是通过自填法(或自报法)填写的具体数字,尽管这种数据收集方式设计简单、趋近现实,但也存在测量结果的跳跃性较大、整体分布不均匀、“特殊整数点堆积”等风险,因此其具体的估计结果只是一个参考,而并非就是精确的估计值。其次,养育孩子的间接成本是一个包含机会成本、时间成本、心理成本、生理成本、闲暇成本等在内的复杂概念,本研究考虑到各类间接成本的选择性和内生性问题只选取了四类代表性的间接成本,但这种变量的删失主要是基于研究者现有的理论积淀和主观经验判断,可能会存在理论和方法方面的缺陷,需要在今后的相关研究中作出科学合理的修正。最后,生育意愿特有的“现实性”表明生育意愿并非一个“静态”变量,而是其本身就具有变动性,但由于本研究使用的主要是横向调查数据,所以对于养育成本对生育意愿变化的影响是否会伴随时间的推进而有所改变,我们无法作出更加深入的讨论,这些问题还有待于未来相关研究进一步的探索与分析。