当“梗”吃掉了我们的语言

◎文/任雾

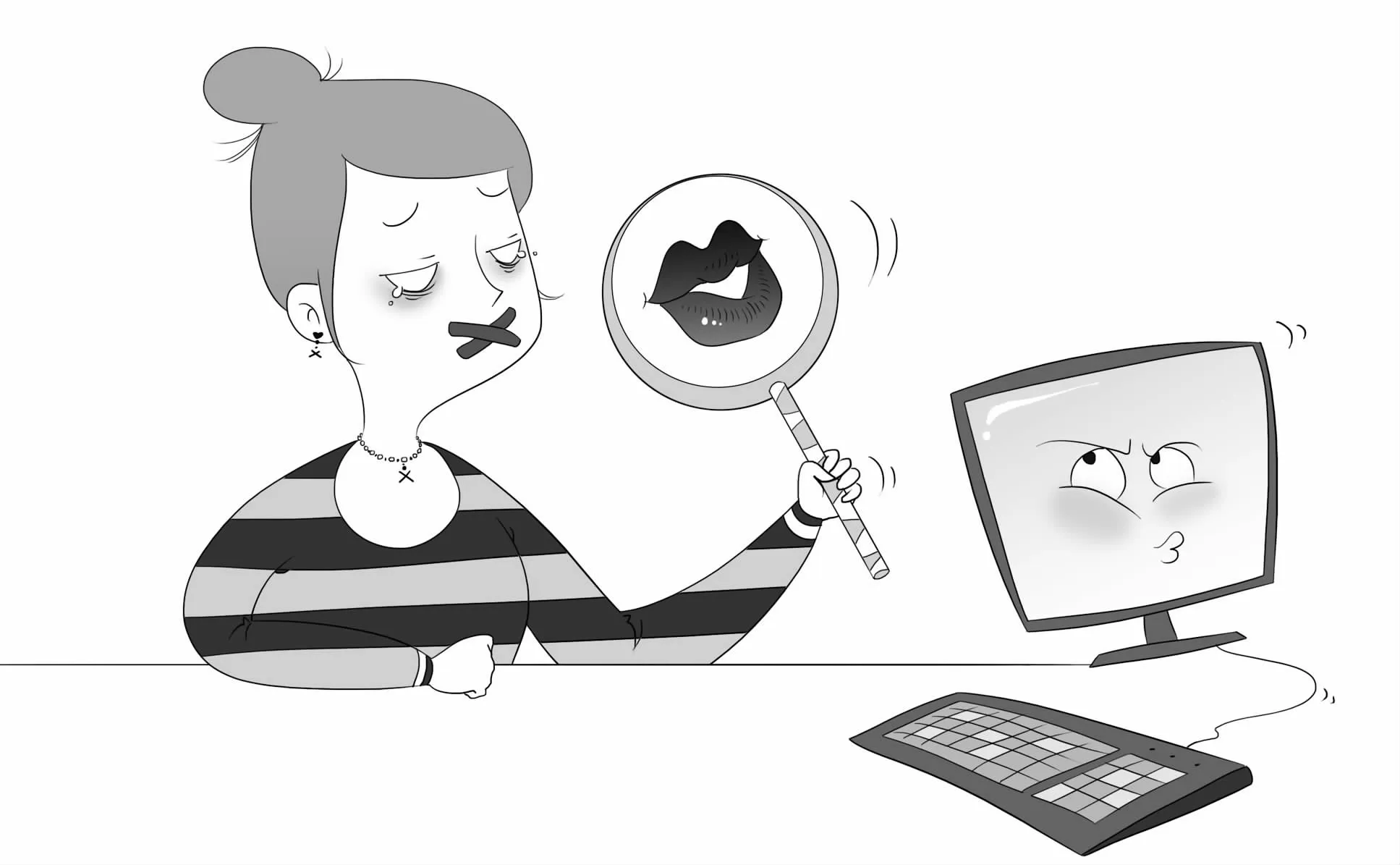

胆子小图

2021 年1 月,豆瓣用户“胡桃”创建了名为“文字失语者互助联盟”的豆瓣小组,她最初只是因“三分钟热度上头”而“想建一个个人玩耍”的小组,但自创建后,该小组迅速扩容,至2022 年3 月1日,已有304840 名“文字失语者”在这里集聚。

现代医学中,病理性失语症又名“获得性语言障碍”,是指因与语言功能有关的脑组织损害而造成的理解能力、表达能力受损。与生理性病变引起的失语症不同,“文字失语者”所经历的“失语”,更像是一种社会病。“文字失语者互助联盟”的小组简介如此表述:“长期以来,作为倾听者和旁观者的我们,逐渐忘记了如何组织文字的逻辑、怎么清楚地运用文字表达自己的情绪和观点。”

失却

2021 年年初,遇到不可思议的事情,张晓雯只会说“无语”“离谱”,要不就是“离了个大谱”。脱口而出这些词汇时,她常有些难受:“还有很多其他选项,不该是这样的。”

她形容自己曾是个“感性、话很多”的人。写书评、影评是她曾经在行的。然而,仅仅过了三年多,她的这项能力退化到了“在电脑前枯坐很久也憋不出几个字”的程度。朋友说她从前写的东西可读性很好,问她怎么不重新拾笔,她说感到语言枯竭,焦虑又痛苦。

王怡受写作困扰更深,因为这是她的本职工作。2020 年秋季,王怡本科毕业,随后供职于一家公司的文案写作岗。入职不久,她需要为一位医生编辑微博文案。文案本该体现出该医生治疗棘手患者时的从容、承担医者责任时的决心,在她手里却变得词不达意:“如果我不接,只剩那些‘莆田系’医生愿意接了,在我这里,总比落到他们手里强……”

最终敲定的文案由人另写。她觉得那则文案逻辑顺畅、措辞得当。相比之下,自己的文案累赘干瘪,遣词造句中也有诸如“确实”“其实”的助词被放错地方。

相比于大段文字,表情包、“梗”等表达更受王怡青睐。最近她常说的是“笑的”,这个词的覆盖面很广,开怀大笑是“笑的”,讽刺冷笑也是“笑的”。“之前常说的是‘笑死’,不太吉利,现在就改成了‘笑的’。”她补充道。

然而这些简易的表达都会有失灵的时刻。需要用文字准确表达自己的情绪时,王怡常常只能说:“真的是……就是那种感觉,你知道吧?”到底是哪种感觉?对方知道这个问题的答案吗?她不确定。

寻因

在《中国青年报》社会调查中心的调查中,70.9%的受访者认为,语言贫乏是由于互联网时代要求更加直接和简洁的表达,65.4%的受访者则将此归因于同质化表达、全民复制的网络氛围。

反思自己失语的原因时,“文字失语者互助联盟”成员杨逢意认为,社会氛围可能的确是重要原因之一:对直接、简洁的普遍大力追捧会催生大量同质化表达,而同质化表达往往就是失语的前兆。在她看来,尽管不乏个人懒惰的因素,但“同质化表达”有时也是被迫发生的。

“比如说‘yyds’(永远的神)、‘srds’(虽然但是)、‘绝绝子’这样的表达,大家都在说,如果你不知道它们是什么意思,或者不用这些词,那可能就无法和身边的人正常交流。”她的语气变得急促,“所以你怎么办呢?只能随大流。”

在“万物皆可绝绝子”的时代里,表达似乎开始变得轻而易举。但这种轻易有其代价。“文字失语者互助联盟”成员石静楠认为,当现成的表达可供随时取用时,人可能会倾向于不做思考,直接“拿来”。这会造成表达能力的萎缩,“用进废退嘛。”

“文字失语者互助联盟”成员杨润曾对组内成员失语的情况做过大略梳理,她将石静楠描述的“拿来”行为称为“借他人酒杯”。信息如潮的现下,可借取的“酒杯”很多,从热梗到表情包,从影视作品截图到他人文案,所有可见的表达都可以被借用。

无论是追随大流膨胀词义,还是过度引用借取“酒杯”,本质上都是对自我表达能力的废弛。

复健

2021 年1 月,高莹离校回家,和朋友在一起“说梗”的时间明显缩减,家人对她的“梗”也并不了解。她一度感觉自己“像个哑女”。后来,她在网上冲浪时发现了“文字失语者互助联盟”,进组浏览了几个帖子之后,觉得找到了同类,继而“加入组织”,并发表题为“失语的第1073 天”的短帖,作为自己“文字复健”的起点。

而对王怡来讲,“水温”已经过热,工作性质不允许她再待在原地。文案写作要求有丰沛的词库、通畅的逻辑以及良好的语感。在自己所写文案几次被说“无法触动人心”之后,她开始试图扭转以往表达习惯留下来的强大惯性。

首先是有意识地避免借他人之口表达自己的观点,其次削减自己对“梗”、表情包的依赖性,再次是读书、保持学习。除此之外,她也试图克服自己的心理障碍,培养记录的习惯。

坚持半年多之后,王怡觉得自己写出来的文字比之前好了很多,而她最新撰写的一篇宣讲稿,也得到了公司领导的认可。

追问

既然“日光底下无新事”,而前人已就此提供许多可用的文字素材;既然有现成模板已可取用;既然表情包、“梗”等看似更便捷的语言层出不穷,那“文字复健”还有什么必要?谈及此,杨逢意觉得,作为一种解决问题的手段,“文字复健”的必要首先来源于一些“很实际、很功利”的考虑:“这是生活中离不开的,与人沟通时需要准确表达自己的意思,和人交谈时需要学点东西提升谈吐,工作了写文案、材料,总不能全用表情包和‘梗’吧?”

王怡也给出了类似的答案。她承认模式化、极简化的文字有其意义:“倒金字塔式”新闻写作就曾因适应战时需要而受到褒扬。而表情包有时也比文字更为亲昵、简便,“有时我在忙碌,不能立即回复,这个时候只回复‘晚点聊’会显得有点生疏,用些表情包会轻松一点。”然而生活中毕竟还存在一些需要“说自己的话”的时刻。王怡觉得,那些需要“自己表达”的时刻就是“文字复健”的意义所在。

视文字为“时光印迹”“情绪出口”的石静楠更认为流畅的文字表达是不可或缺的能力。她惯于记录下生活中的各种时刻,因为觉得经历珍贵而记忆有限,希望“通过记录弥补记忆的缺失”。这也带给她一些额外的“能量”:“记下这一刻的难受,之后再失意时翻回来,我会觉得以前那么辛苦都过来了,这会带给我一些信念感。”

记录之外,石静楠也隐约感到,语言与思想之间的关系是双向的,伴随语言的匮乏而来的很可能是思想的匮乏。但这个过程到底如何发生,她没有想明白。

乔治·奥威尔在《1984》中借塞姆之口讲的话或许可以为她提供一些头绪:“你以为我们的主要工作是创造新词,可是根本不沾边!我们在消灭单词,每天都在消灭。我们把语言剔得只剩骨头……你难道看不出新话的唯一目标就是窄化思想范围吗?”