中医综合康复方案治疗不同分期缺血性脑卒中痉挛性偏瘫的疗效观察

李宁 谢会荣

【摘要】 目的 探讨中医综合康复方案治疗不同分期缺血性脑卒中痉挛性偏瘫的临床疗效。方法 选取医院2020年1月- 2021年6月收治的100例缺血性脑卒中痉挛性偏瘫患者,按随机数字表法结合组间均衡可比的原则分为观察组和对照组,每组50例。对照组采用现代康复治疗;观察组在对照组现代康复治疗方案上采用中医综合康复治疗。比较两组患者肌痉挛程度、肢体功能康复效果;比较观察组不同分期患者康复水平。结果 观察组治疗后肌张力改善度高于对照组,上下肢功能评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组急性期患者肌张力改善度与恢复期比较,差异无统计学意义(P>0.05),急性期上下肢功能评分高于恢复期,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 中醫综合康复方案治疗缺血性脑卒中痉挛性偏瘫效果显著,且对于发病急性期、恢复期患者而言,中医综合康复方案更具优势。

【关键词】 中医综合康复方案;缺血性脑卒中;痉挛性偏瘫

中图分类号 R277.7 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2022)13--03

脑卒中是致我国居民致死、致残的首要原因,我国每年新增脑卒中人数超过300万,其中有70%~80%脑卒中患者出现不同程度的残疾情况,明显增加我国社会及家庭照护负担及经济负担[1]。痉挛性偏瘫是脑卒中后存活患者严重后遗症,其发生率占脑卒中后肢体功能障碍的80%~90%[2]。因此探讨一种有效的抗痉挛治疗措施,是康复领域亟待解决的问题。近些年来,随着中医特色技术的广泛应用,中医综合康复方案基于中医整体理念及辨证理论,综合推拿、按摩、中药熏洗、穴位针灸等中医康复技术,以此在最大程度上促进个体功能康复[3]。但对不同疾病分期患者中医综合康复技术是否能起到有效的康复作用,临床研究少。本研究对缺血性脑卒中痉挛性偏瘫患者采用中医综合康复方案治疗,旨为缺血性脑卒中痉挛性偏瘫康复治疗提供参考,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取医院2020年1月- 2021年6月收治的100例缺血性脑卒中痉挛性偏瘫患者,纳入标准:①入组患者符合缺血性脑卒中的诊断标准[4];②发病时间不超过6个月;③体征稳定,神志清晰,可配合功能锻炼。排除标准:①因其他心血管疾病、神经系统疾病导致的痉挛性偏瘫;②患者脑卒中前已存在肢体障碍、偏瘫;③脑出血者或有开颅手术史者;④伴有关节畸形、类风湿关节炎者。按随机数字表法结合组间均衡可比的原则分为观察组和对照组,每组50例。对照组男性28例,女性22例;年龄45~73岁,平均58.93±5.82岁;急性期(发病14d内)患者25例,恢复期(发病14d后)25例;入院时神经功能缺损程度(NIHSS)评分5~18分,平均8.96±1.24分。观察组男性26例,女性24例;年龄45~75岁,平均60.12±5.92岁;急性期(发病14d内)患者28例,恢复期(发病14d后~6个月)22例;入院时NIHSS评分5~18分,平均9.12±1.30分。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审批通过,患者知情,并签署同意书。

1.2 治疗方法

两组患者发生脑卒中并在入院后及时进行降颅内压、静脉溶栓、抑制血小板聚集等常规治疗。

1.2.1 对照组 采用现代康复治疗,即由医护人员指导患者做反射性抑制训练,进行良肢位摆放,并逐渐过渡到坐姿、站立、站立及行走训练,指导患者肌力和关节活动、髋膝踝关节控制、日常生活动作训练;做躯干稳定性、平衡稳定性训练;要求患者遵循先易后难、循序渐进的康复原则,并要做到坚持不懈,每次康复训练30~45min,总康复治疗12周。

1.2.2 观察组 基于对照组康复治疗方案的基础上采用中医综合康复治疗。①推拿:选择手三阳经、足三阳经及肩髃穴、曲池穴、合谷穴、背俞穴、环跳穴、阳陵泉穴、足三里穴,运用滚、按、擦、拍、拔伸、拿法进行操作。推拿8周。②中药穴位敷贴:选用肩髃穴、曲池穴、合谷穴、背俞穴、环跳穴、阳陵泉穴、足三里穴,点按穴位后进行中药敷贴,将大黄、冰片、莪术、三棱研磨成粉,以蜂蜜调成膏状,将其贴敷于穴位,胶布固定,每次贴敷8h,每日1次,敷贴8周。③针刺:取极泉穴、尺泽穴、内关穴、鼠蹊穴、阴陵泉穴、三阴交穴,口角歪斜者加地仓穴、迎香穴、夹承浆穴。针刺垂直刺入皮下,捻转针体,每次留针30min,每天1次,连续针刺5d休息2d再针刺,共针刺8周。④中药熏蒸:使用桶制熏蒸治疗仪熏蒸下肢,熏蒸方:透骨草、芍药、伸筋草各30g,桂枝、木瓜、独活、牛膝、红花各15g,含有500ml中药浓缩煎剂及500ml热水,共计1000ml,打开电源加热至蒸汽出现,调控温度为42℃,患者暴露下肢膝关节上下部位,盖上毛巾毯熏蒸,每次30min,每天1次,共熏蒸8周。⑤中医艾灸法:选血海穴、涌泉穴、足三里穴,每穴艾灸3~5min,施灸时,将一张纸中间剪一圆形小孔,艾灸置于圆形小孔,避免艾灰掉落烫伤皮肤。每天艾灸1次,10次为1个疗程,休息2d后继续下个疗程,共艾灸3个疗程。

1.3 观察指标

(1)比较两组患者治疗前后肢体肌张力:采用改良Ashworth肌张力量表评价。0级:正常;1级:肌张力稍微增加,当关节受累在活动末期会出现卡住情况;1+级:肌张力轻微增加,当关节受累在活动一半时突然卡住,呈现最小阻力;2级:肌张力明显增加,关节受累部位仍可被移动;3级:肌张力增加明显,被动活动受阻明显;4级:关节强直,不可活动。

(2)比较两组患者治疗前后肢体功能:采用简易Fugl-Meyer运动功能量表[5]评价患者上肢、下肢运动功能,量表总分值100分,其中上肢运动66分、下肢运动34分,评分越高,肢体运动恢复越好。

(3)比较观察组急性期、恢复期患者治疗后肢体肌张力。

(4)比较观察组急性期、恢复期患者治疗后肢体功能。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件处理数据。计量资料符合正态分布,采用“±s”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料采用百分率描述,组间率比较采用χ2检验;等级资料组间分布比较采用Z检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

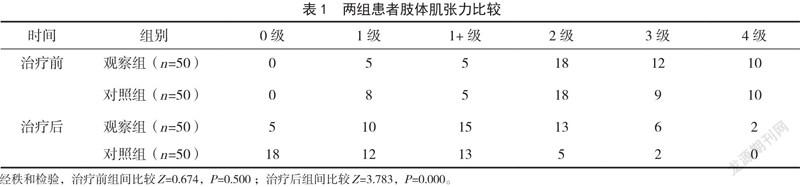

2.1 两组患者肢体肌张力比较

两组治疗前肢体肌张力比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后肢体肢体肌张力均较治疗前改善,且观察组肌张力改善度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

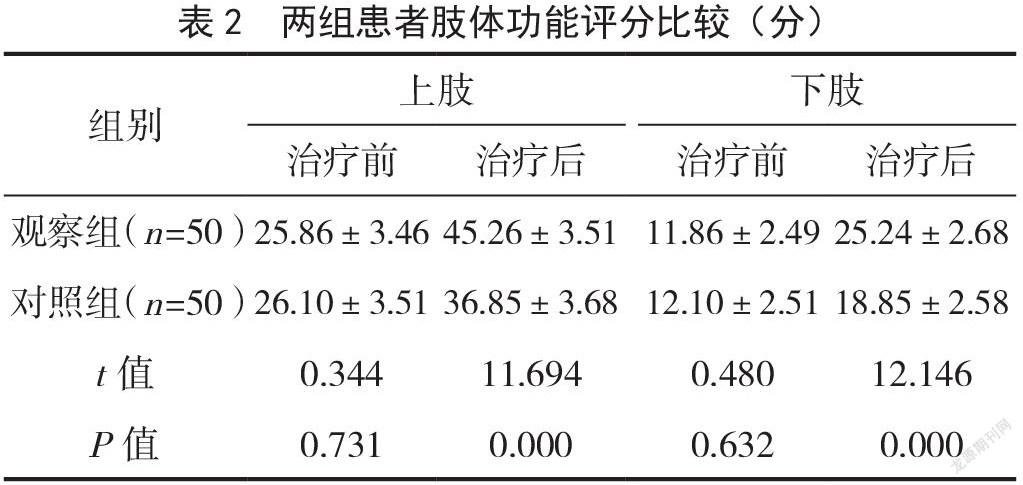

2.2 两组患者肢体功能比较

两组治疗前肢体功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后肢体功能评分均有升高,但观察组功能评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 觀察组不同分期患者肢体肌张力比较

治疗后,急性期肢体肌张力改善度与恢复期比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

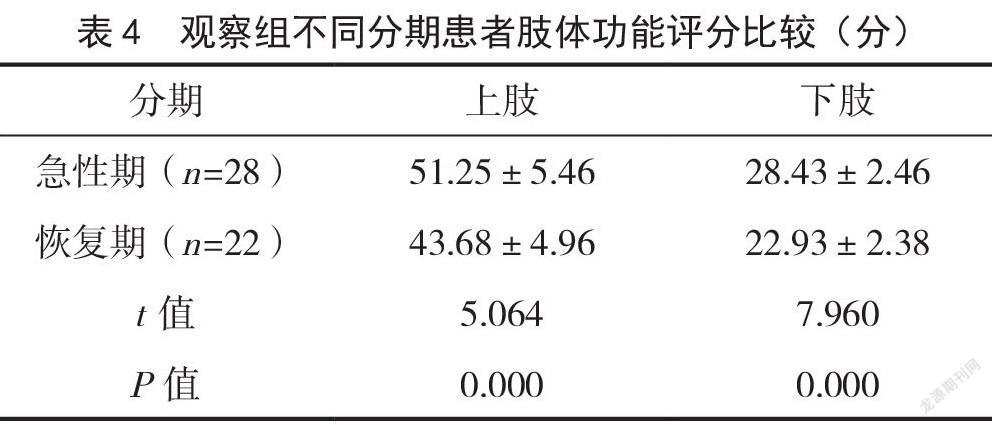

2.4 观察组不同分期患者肢体功能比较

治疗后,急性期患者上、下肢功能评分高于恢复期,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

痉挛性偏瘫是脑卒中患者常见并发症,是指上运动神经元损害,本身位于脊髓水平的中枢反射系统处于抑制状态,在神经元损害后转为释放状态,导致肌张力增高,使患者出现随意运动异常、肌肉萎缩等[6]。若干预不及时,会导致患者肢体关节出现永久性挛缩,阻碍运动功能的恢复。因此选用有效的抗痉挛治疗成为了临床研究重点。近年来,中医综合康复技术在脑卒中康复领域体现出了独特优势,结合多种中医技术,对脑卒中进行综合康复治疗,以此改善肢体运动功能。本研究中,观察组治疗后肌张力改善度高于对照组,上下肢功能评分高于对照组,结果表明中医综合康复可改善缺血性脑卒中痉挛性偏瘫患者肢体肌张力,提高肢体运动功能。分析原因是:中医综合康复治疗包括穴位按摩、穴位贴敷、针刺、施灸、中药熏蒸之法,穴位按摩沿患肢经络循行路线及气血运行路线对穴位、经络进行刺激,可缓解肌肉紧张、肌筋痉挛粘连,促进局部血液循环;特定中药贴敷相应穴位可起到疏经通络、调理气血的作用,且中药直接经皮肤吸入,使药物直达病所,故能改善机体微循环,缓解肢体痉挛、局部组织粘连程度;穴位针刺可对穴位周围神经产生刺激,直接作用于大脑中动脉末端微循环,使受损神经重新建立侧支循环,同时促进可逆性神经细胞复苏,改善肢体痉挛状态,激发脑部神经组织的代偿能力;艾灸有温经通络、散结止痛的作用,艾灸产生的温热效应通过穴位抵达肌肉深层,可扩张肌肉局部血管,促进血液循环,以此缓解肢体痉挛;中药熏蒸利用蒸汽使毛孔打开、毛细血管开放,使中药有效成分更易渗透至患病区及经络病变区,故能改善机体微循环,松弛骨骼肌肉,促使肢体关节更好活动[7]。因此采用中医综合康复治疗,操作简单、创伤小,可促进患者肢体功能更好恢复。

对于脑卒中后恢复患者,临床多建议在脑卒中恢复早期解除肢体痉挛,促使患者肢体功能恢复。虽然中医综合康复治疗对脑卒中后痉挛性偏瘫的整体效果好,但在脑卒中不同发生期是否起到不一样的效果,值得临床探讨。本研究中,治疗后观察组急性期患者肌张力改善度与恢复期比较无差异,但急性期患者上下肢功能评分高于恢复期。说明在脑卒中痉挛性偏瘫采用中医综合康复治疗,无论是急性期还是恢复期,均能改善肢体痉挛状态,但可显著提高急性期患者上下肢功能。其原因可能是急性期患者发病处于早期,尽早康复治疗可使濒临死亡的神经元细胞重新建立,并在发病短时间内开放侧支循环,故能提高急性期患者肢体康复水平。而患者进入恢复期,病程长、疾病恢复慢,使中医康复治疗效果欠佳。

综上所述,中医综合康复方案治疗缺血性脑卒中痉挛性偏瘫效果显著,尤其是对发病急性期患者而言,中医综合康复治疗更具优势,可显著提高患者肢体运动功能,纠正肢体痉挛状态。

4 参考文献

[1] 贺翡,赵慧宁,侯丽红,等.基于“SMG”健康管理模式的作业治疗对脑卒中偏瘫患者自我效能的影响研究[J].中国全科医学,2020,23(18):2249-2253.

[2] 吕学海,刘运平,叶秋桠,等.Bobath技术联合肌电生物反馈对脑卒中患者痉挛性偏瘫运动功能及脊髓运动神经元兴奋性的影响[J].河北医药,2021,43(10):1505-1508.

[3] 高英,高晶.中医综合康复护理对脑梗死偏瘫患者内皮细胞功能及肢体功能的影响[J].中国实用护理杂志,2019,35(2):81-85.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[5] 陈瑞全,吴建贤,沈显山.中文版Fugl-Meyer运动功能评定量表的最小临床意义变化值的研究[J].安徽医科大学学报,2015,50(4):519-521,522.

[6] 张大尉,张虎,王振垚.针刺、推拿及康复疗法3种治疗方案对脑卒中后痉挛性偏瘫患者生活质量的影响[J].针灸临床杂志,2019,35(5):29-33.

[7] 李壮苗,陈岚榕,李荣清,等.四子散加粗盐循经热熨对脑卒中痉挛性偏瘫患者的影响[J].中华护理杂志,2019,54(5):690-695.

[2021-12-20收稿]