淮北地区长秧龄麦茬机插优质食味粳稻产量及品质特征

张 军,方书亮,周冬冬,周年兵,刘忠红,葛梦婕

(1江苏省淮安市农业技术推广中心,江苏淮安 223001;2扬州大学农业农村部长江流域稻作技术创新中心/江苏省作物遗传生理重点实验室,江苏扬州 225009)

0 引言

中国是世界上水稻生产与消费的第一大国,占世界上水稻种植面积的1/5[1]。随着农村年轻劳动者向城市转移,从事水稻生产的劳力不足,水稻种植更趋于轻简化,水稻机械化种植面积快速扩展[2]。近些年,随着广大市民生活水平的提高,优质食味稻米深受市场欢迎,育种家育成了一批优质食味粳稻新品种[3],并且种植面积逐年扩增,一定程度上满足了市场需求。众所周知,传统毯苗机插技术有技术“瓶颈”[4],其中小苗移栽的水稻熟期易推迟,进而带来周年综合生产力降低、品质变劣等问题,此类问题在淮北地区稻麦周年两熟制条件下较为突出,而当地部分农户为追求高产优质喜好引种偏迟熟粳稻品种,导致此方面矛盾更加突出。张洪程院士团队率先在全国进行中长秧龄钵苗摆栽技术的示范推广[5-6],该技术较好地解决了上述问题。与传统毯苗机插技术相比,当前该项技术成果中所采用的钵苗摆栽机及配套秧盘成本相对较高,因此,该项技术目前多应用于大中型农场。为挖掘淮北地区优质食味粳稻产量和品质潜力,前人也开展了传统毯苗中长秧龄育秧技术的研究和探讨[7-8],技术成果在大户优质食味稻米生产中得到应用,取得较好的效果,然而,前人的研究大多集中于常规毯苗长秧龄育秧技术上的研究,关于长秧龄麦茬机插优质食味粳稻产量形成和品质特征的研究较少。本研究选择中熟中粳‘南粳2728’和迟熟中粳‘南粳9108’为试验材料,在传统育秧基础上采用“促控”集合的方法育出30天秧龄带蘖壮秧,以常规20天秧龄栽插方式为对照(CK),系统研究长秧龄麦茬机插优质食味粳稻产量形成及品质特征,旨在为当地长秧龄麦茬机插优质食味粳稻丰产优质栽培提供科学依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

2018—2019年,试验在淮安市稻麦综合示范基地淮阴区马头镇(118°51′E,33°35′N)进行。试验地前茬为小麦(产量7614.31 kg/hm2),土壤类型属淤泥质土,0~20 cm土层含有机质21.25 g/kg、全氮1.39 g/kg、速效磷62.74 mg/kg、速效钾83.05 mg/kg。

供试水稻品种为优良食味迟熟中粳品种‘南粳9108’和中熟中粳稻‘南粳2728’,品种由江苏省农业科学院育成并提供。

1.2 试验设计

采用裂区设计,以品种为主区,秧龄为裂区,秧龄分别设置长秧龄30天和20天常规秧龄(CK)2个处理,均采用塑料软盘旱育秧方法育秧,长秧龄(30天)处理分别于2018、2019年的5月15日和5月17日播种,干种子落谷量98 g/盘,适度化控,结合追施苗肥,培育出带蘖壮秧;常规秧龄(20天)处理2年分别于5月25日和5月27日落谷,干种子落谷量125 g/盘,2种秧龄处理秧苗均分别于同年6月14日、6月17日移栽,均按株行距30 cm×12 cm栽插,栽后3天及时查漏补缺,长秧龄处理基本苗为84万株/hm2左右,常规秧龄处理为117万株/hm2左右。2个处理的大田施氮量均为255 kg/hm2,基蘖肥:穗肥=7:3,N:P:K=1.0:0.6:0.8,基肥在移栽前1天施入,分蘖肥分别于栽后7天和12天等量施入,穗肥分别于倒4叶和倒3叶等量施入。另外,钾肥(K2O)按基肥和穗肥(倒4叶)等量施入,磷肥(P2O5)作基肥一次施入;设置全生育期不施氮肥处理方便计算氮素利用率。其中氮肥为尿素(含氮46.4%)、磷肥为过磷酸钙(含P2O512.5%)、钾肥为氯化钾(含K2O 57%)。每处理重复3次,小区面积180 m2,共12个小区,随机排列。每个小区之间筑35 cm宽的土埂覆盖薄膜以防串肥串水。

2个处理水浆管理措施相同,移栽后保持3 cm左右的浅水层,在有效分蘖临界叶龄期,群体茎蘖数达到预期穗数80%时开始搁田,分多次轻搁;拔节至成熟期湿润灌溉,干干湿湿至收获前7天停止灌溉。病、虫、草害防治与当地大面积高产栽培统一实施绿色防控。

1.3 测定内容与方法

1.3.1 产量 在水稻成熟期,每小区普查50穴,测定有效穗数;同时,根据普查结果小区取5穴,调查每穗粒数、实粒数和千粒重,并计算理论产量,各小区收10 m2测实产。

1.3.2 茎蘖动态 各处理,每个小区定点10穴作为一个观察点,分别在移栽期、(N-n)期、拔节期、抽穗期和成熟期考察群体茎蘖数。

1.3.3 叶面积指数、干物质 于(N-n)期、拔节期、抽穗期和成熟期每处理取代表性植株3穴,用于测叶面积,叶面积采用长宽系数法测定,抽穗期将叶面积分为总叶面积(所有茎蘖叶面积)、有效叶面积(有效茎蘖叶面积)和高效叶面积(有效茎蘖顶3叶叶面积)。样本105℃下杀青30 min,80℃烘箱烘至恒重后,测定大田干物质量。

1.3.4 稻米品质 将水稻收获、脱粒、晒干,3个月后,依照国标《优质稻谷》(GB/T 17891—2017)测定稻米的糙米率、精米率、整精米率、垩白粒率、垩白大小、垩白度、长、宽、胶稠度等。采用近红外谷物分析仪测定稻米的蛋白质含量,利用碘比色法测定直链淀粉含量。

1.3.5 食味值指标和淀粉RVA谱特征值 参照张诚信[9]的方法测定。

1.4 数据统计与计算

采用Microsoft Excel 2013进行数据的录入和计算。运用SPSS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 主要生育期

由表1可知,不同秧龄处理下2个优质食味粳稻品种生育进程不同,30天秧龄处理水稻拔节期较常规秧龄(CK)提早5~7天,齐穗期提早5~8天,成熟期提早3~5天,全生育期较CK长5~7天。2年2个品种长秧龄处理的成熟期均集中在淮北地区小麦适期播种时期(粳稻茬,10月10—25日)范围内,可为提升当地稻麦周年温光利用创造周年高产奠定基础。

表1 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻主要生育期

2.2 产量及构成

不同秧龄处理水稻产量及其结构见表2。2年2个品种不同秧龄处理产量均呈30天>CK的趋势。‘南粳9108’的30天处理实际产量较CK高3.24%~5.01%,差异显著,‘南粳2728’高1.79%~1.85%,差异不显著。产量构成各因素中,2个品种30天秧龄处理单位面积总颖花量略低于CK,‘南粳9108’的30天处理较CK低2.78%~3.39%,‘南粳2728’低0.55%~1.58%,但差异均不显著;有效穗数呈30天<CK的趋势,差异显著,2个品种表现趋势一致;而每穗粒数变化趋势与有效穗数呈相反趋势,差异达显著水平。2个品种的结实率和千粒重变化趋势相同,均是30天处理显著高于CK。说明虽然30天秧龄处理机插优质食味粳稻穗数不及常规秧龄处理,但每穗粒数显著高,单位群体颖花量与常规秧龄相差不大,而其较高的结实率和千粒重促成最终实际产量较常规秧龄处理高。

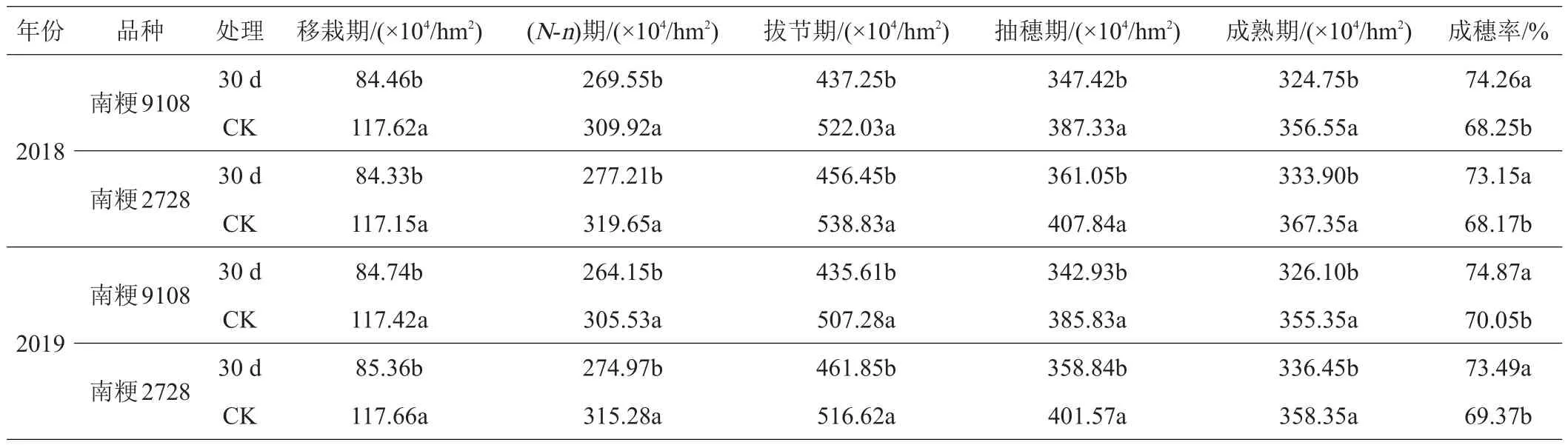

2.3 群体茎蘖动态及成穗率

不同秧龄处理优质食味粳稻2年同期采用相同插秧机移栽,栽插规格一致,但由于秧田期播种量不同,移栽期CK基本苗较30天秧龄处理显著高,群体茎蘖数表现为CK>30天趋势,2个品种趋势一致(表2)。返青活棵后,CK处理低位分蘖发生较快且多,(N-n)期直至成熟期群体茎蘖数仍呈CK>30天处理的趋势,差异均达显著水平。进一步分析表2,2个处理均于(N-n)期够苗,拔节期群体茎蘖数最高,30天处理最高茎蘖数为最终穗数的1.3倍左右,CK为最终穗数1.5倍左右,30天处理群体茎蘖下降平缓最终成穗率高,为73.49%~74.87%,CK群体茎蘖呈大起大落态势,最终成穗率为68.17%~69.37%,30天处理较CK高5.94%~8.81%。

表2 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻产量及构成

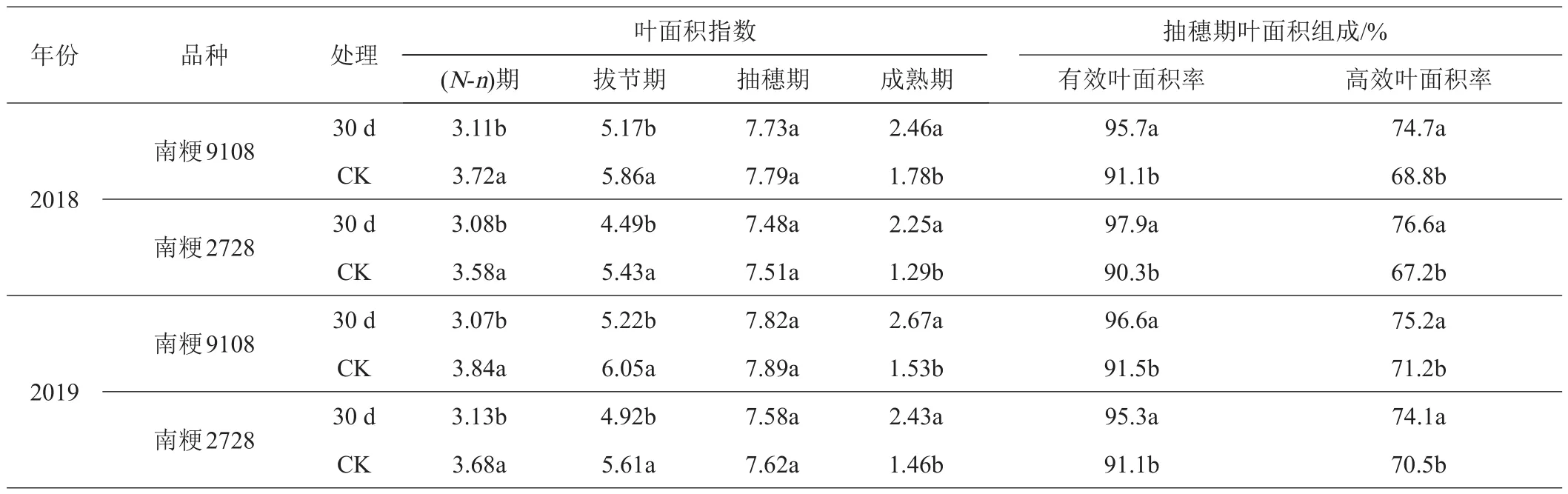

2.4 群体叶面积指数及抽穗期叶面积组成

由表4可知,从(N-n)期至抽穗期,30天秧龄处理的群体叶面积指数均低于CK,(N-n)期和拔节期2个处理间差异显著,而抽穗期差异不显著,成熟期30天秧龄处理叶面积指数显著高于CK,成熟期叶面积指数为2.25~2.67,较CK高38.20%~74.51%。分析抽穗期叶面积组成可知,虽抽穗期30天秧龄处理叶面积指数不及CK高,但有效叶面积率和高效叶面积率高于CK,有效叶面积率高4.61%~8.42%,高效叶面积率高5.11%~13.99%,差异显著。说明与常规秧龄机插稻群体相比,30天秧龄群体通风透光好,成熟期仍维持较高绿叶面积,中后期光合系统配置更好。

表3 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻群体茎蘖动态及成穗率

表4 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻叶面积指数及抽穗期叶面积组成

2.5 群体干物质积累

30天秧龄处理在(N-n)期和拔节期干物质积累量均低于CK(表5),2个处理间差异显著,而抽穗期和成熟期均高于CK,‘南粳9108’的2个处理间差异显著,‘南粳2728’差异不显著,成熟期2个品种均是30天处理显著高于CK,高0.84%~1.47%。最终收获指数30天秧龄处理高于CK,‘南粳9108’的2个处理间差异显著,而‘南粳2728’差异不显著。综上可知,长秧龄处理机插稻前期物质生产能力不及常规秧龄处理,但中后期物质增长能力强,可能30天秧龄处理后期个体物质积累优势更为明显,尤其是迟熟中粳稻的优势更为明显,最终收获指数更高,为其最终高产奠定了重要的物质基础。

表5 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻群体干物质积累

2.6 稻米加工和外观品质

从表6可知,2个品种30天秧龄处理的出糙率、精米率和整精米率均高于CK,‘南粳9108’的出糙率、精米率和整精米率在2个处理间均有显著差异,而‘南粳2728’出糙率、精米率2个处理间差异不显著,但整精米差异显著,整精米率较CK高3.02%~11.38%,说明长秧龄处理优质食味粳稻加工品质优于CK。进一步分析表6,2个品种的垩白粒、垩白度均表现为30天<CK的趋势,说明长秧龄壮苗移栽可以改进优质食味粳稻的稻米外观品质。

表6 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻加工和外观品质 %

2.7 稻米营养和食味品质

由表7可知,直链淀粉含量表现30天>CK的趋势,高13.83%~25.21%,差异显著,蛋白质含量2个处理间互有高低,但差异不显著,胶稠度与直链淀粉表现相似的趋势,差异显著。另外,30天秧龄处理的优质食味粳稻稻米的香气、味道、口感均高于CK,最终30天秧龄处理的稻米食味值显著高于CK,高3.39%~16.67%,说明长秧龄处理下优质食味粳稻的食味品质得到改良,但稻米营养品质2个处理之间规律不明显。

表7 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻营养和食味品质

2.8 稻米RVA谱特征值

由表8可知,不同秧龄处理对2个品种的RVA谱特征值的影响较大。机插优质食味粳稻稻米峰值黏度、热浆黏度、最终黏度和崩解值,均表现为30天秧龄处理高于CK的趋势,且差异显著。而消减值的变化呈现相反的趋势,均显著低于CK。峰值时间除了2019年的‘南粳2728’外,均表现为30天秧龄处理显著高于CK,而糊化温度则均表现为30天秧龄处理显著低于CK。可见,长秧龄处理可优化优质食味粳稻稻米RVA谱特征值。

表8 不同秧龄麦茬机插优质食味粳稻的RVA谱特征值

3 讨论

3.1 长秧龄麦茬机插优质食味粳稻产量形成

“秧好一半稻”,培育健壮秧苗建立高质量群体起点是获得水稻最终高产的技术关键。培育壮秧技术一直是广大农业科学家们的研究热点,而秧龄是水稻育秧技术的重要环节之一[10],适宜的秧龄能够培育出适栽的高质量秧苗,进而充分挖掘机插稻产量潜力。前人关于适宜秧龄壮秧培育的相关研究较多,并对传统秧龄的定义做了适当调整,定义3.0~3.5叶为小苗、3.5~4.5叶为中苗、4.5叶以上为大苗,对应的秧龄为18~20、21~27、28~40天[11],关于不同秧龄(叶龄)产量形成特征也有较多研究,前人[12-13]大多认为栽插传统标准化壮秧(小苗,秧龄18~20天)更利于形成高产。随着水稻机械化移栽技术的创新和实践,关于中长秧龄的壮苗培育技术也取得长足进步,当然关于其与小苗机插稻产量比较的研究得出的结论不同,孙东海等[14]研究认为,印刷播种方式培育的4.8叶秧苗移栽能延长水稻总生育期,通过攻取较高群体颖花量,稳定结实率和千粒重,较3.5叶移栽的水稻产量增加5%以上;而王斌等[15]研究的结果表明,和20天秧龄相比,25、30、35天秧龄栽插水稻最终产量分别减产1403.55、1995.75、2920.05 kg/hm2。本研究通过“促控”结合的方法培育出30天秧龄带蘖壮秧,以传统标准化壮秧(秧龄20天)为对照,按相同规格移栽,最终实测产量表现为30天>20天,但不同类型品种表现趋势有所不同,迟熟中粳‘南粳9108’的30天处理实际产量较CK高3.24%~5.01%,差异显著,中熟中粳‘南粳2728’高1.79%~1.85%,差异不显著,产量高的原因主要是,长秧龄水稻在稳定穗数基础上,能显著增大穗型,维持较高的结实率和千粒重。与小苗移栽相比,长秧龄机插水稻通过在秧田期延长秧龄10天左右,进而全生育期延长了5~7天,虽然移栽期基本苗不及小苗移栽,全生育期茎蘖数偏少,但由于秧田期培育出带蘖壮秧,秧苗个体优势较为突出,抽穗至成熟期叶面积指数较高,中后期光合系统运行较好,最终干物质积累量和收获指数高,产量较高,偏迟熟优质食味粳稻的产量优势表现更为突出。

3.2 长秧龄麦茬机插优质食味粳稻品质特征

稻米品质是一个综合性状,主要包括加工、外观、蒸煮食味和营养等方面的指标。稻米品质性状除受品种的遗传基因控制外,还与生态环境、栽培措施有着密切关系,研究认为灌浆期间的温、湿度和光照等气象因子影响稻米品质的形成,其中以温度对稻米品质影响较大[16-17],而机插稻的秧龄也即播期往往是造成水稻灌浆期经历不同温度环境的主导因素。姚义等[18]研究表明,随播期的推迟,直播稻稻米外观品质呈变优趋势,而蒸煮与食味品质则呈变劣趋势;推迟播种中熟中粳和迟熟中粳类型品种的加工品质变优而营养品质变劣,早熟晚粳类型品种的加工品质变劣而营养品质变优。赵庆勇等[19]研究认为,随播期推迟,稻米加工品质、直链淀粉含量、蛋白质含量均有提高的趋势,胶稠度降低,垩白率和垩白度在不同播期之间存在显著差异,但变幅不大,过早或过迟播种食味值均有降低趋势。张桂莲等[20]研究表明,随着秧龄期延长,杂交晚稻稻米的加工品质、外观品质呈现先增加后降低趋势,以25天秧龄移栽的处理加工品质、外观品质最优,35天秧龄移栽的处理加工品质、外观品质、蒸煮品质均明显下降。本研究结果表明,30天长秧龄机插优质食味粳稻的稻米加工品质优于20天常规秧龄处理,尤其整精米率显著提高,而降低了垩白米率、垩白度,直链淀粉、胶稠度含量得到提高,稻米食味值显著高,但蛋白质含量无显著差异,规律性不明显。RVA谱与稻米蒸煮食用品质密切相关,关于播期对稻米RVA谱影响的研究较多,张国发等[21]研究发现,随播期推后灌浆结期温度降低,水稻淀粉糊化开始温度、冷胶黏度、回复值和消减值降低,最高黏度和崩解值升高。朱镇等[22]研究认为,随播期的推迟,峰值黏度、热浆黏度、最终黏度、消减值和起始糊化温度呈先降后升趋势,崩解值先升后降,峰值黏度时间变化规律不明显。本研究结果表明,机插优质食味粳稻稻米峰值黏度、热浆黏度、最终黏度和崩解值,均表现为30天秧龄处理高于CK的趋势,且差异显著,而消减值的变化呈现相反的趋势,均显著低于CK。峰值时间除了2019年的‘南粳2728’外,均表现为30天秧龄处理显著高于CK,而糊化温度则均表现为30天秧龄处理显著低于CK,本研究结果与前人研究有不同点,分析原因,可能是由于试验品种选择及试验地点不同,水稻灌浆期尤其是抽穗后20天左右经历的温光条件不同,这在一定程度上造成本研究与前人结论的不同。

3.3 关于淮北地区长秧龄麦茬机插优质食味粳稻种植技术应用问题

通过本研究可知,毯状长秧龄机插稻播种量较传统育秧减少20%左右,秧苗个体生长空间更大,结合化控和追施苗肥等技术措施,可培育30天左右的适栽带蘖壮秧,较传统标准化壮秧秧龄延长了10天左右,水稻成熟期提早,全生育期延长5~7天。大田生长期间群体配置较优,个体优势较为突出,较好的光合系统促成群体后期获得较高的物质积累,最终获得较高实产。毯状长秧龄机插稻明显区别于常规超秧龄机插稻,超秧龄机插稻制约了水稻产量和品质潜力[23-24],因此,该项技术的应用基础是培育出带蘖适栽的壮秧[11],这对广大农户在育秧技术方面要求较高,也导致该技术目前仍局限在大中型农场或少数新型经营主体。通过本研究可看出,较常规机插稻技术,长秧龄机插优质食味粳稻生产力得到提升,但不同类型品种产量表现不同,中熟中粳类型品种产量优势不显著,偏迟熟优质粳稻较为显著,但2类品种的品质方面优势均较为突出,尤其米饭食味得到改善,因此,生产者可结合种植需求科学选用该技术。另外,当前市场上的播种机械和移栽机械大多适于传统育秧和移栽,而长秧龄机插稻技术配套机械设备较少,应围绕长秧龄机插稻技术开展农机农艺配套技术和设备进行创新和研制[25]。

4 结论

长秧龄机插稻较常规秧龄机插稻提早10天落谷,水稻抽穗期提早,可充分利用淮北地区水稻生长中后期的温光条件,利于水稻灌浆充实,其在穗粒数、结实率和千粒重方面有优势,尤其是穗粒数和结实率优势显著,带来水稻实产增加,偏迟熟粳稻表现出的产量优势更为显著。30天长秧龄机插优质食味粳稻整精米率显著提高,外观品质显著改善,食味品质提高,同时也优化了优质食味粳稻的RAV谱。加大长秧龄毯苗机插稻农机农艺配套技术研究和推广,对充分挖掘淮北地区偏迟熟优质食味粳稻产量和品质潜力有重要意义。