小剂量重酒石酸去甲肾上腺素与胶体液输入对剖宫产产妇的血液循环的影响

文/黄显刚

近些年,随着人们的生活水平提高,妊娠分娩人员逐渐增加,而此时剖宫产率也随之上升,其作为一种处理难产与高危妊娠的重要临床手术——剖宫产,降低了孕妇和围生儿发病率和死亡率。腰硬联合麻醉在此过程中起到重要作用,具有起效快、可控性好、用药量小、镇痛起效快与并发症少等优势,以及麻醉阻滞时间能依据手术需要延长和术后镇痛。但该技术可引起血管扩张,导致反射性心率加快、产妇低血压等。并有研究报道,产妇严重持续的低血压对血流灌注具有影响,可导致胎缺氧、酸中毒等,对于此现象,现有大量研究表示可通过输入大量胶体溶液来加以纠正,增加产妇循环血量,并有其他学者认为利用去氧肾上腺素对解决麻醉引起剖宫产术后低血压更为安全和有效,同时以小剂量进行具有可控性高、起效快、体内半衰期短等优势,在稳定生命体征的同时对胎儿未有较大影响。本研究选取2017年1月至2021年1月拟实施腰硬联合麻醉下60例剖宫产产妇作为研究对象,分析小剂量重酒石酸去甲肾上腺素辅助改善剖宫产血流动力学的作用价值,如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间2017年1月至2021年1月,针对选择拟行剖宫产的孕妇以随机数字表法分两组各30例,A组在麻醉后以0.05ug/kg/min速度持续泵入重酒石酸去甲肾上腺素,年龄22~36岁,平均(29.26±1.04)岁,孕周(39.63±1.08)周,B组在麻醉前30min输注羟乙基淀粉500ml预负荷后以10ml/kg/h速度继续输注羟乙基淀粉,年龄22~36岁,平均(29.28±1.10)岁,孕周(39.60±1.10)周,纳入两组拟行剖宫产产妇一般资料对比无差异(P>0.05),具有可比性,获得院内伦理委员会批准。纳入研究所有对象均无相关妊娠并发症;无重大功能脏器衰竭;无麻醉禁忌证;排除存在术中大出血者;同时参与其他研究;中途退出者。

1.2 方法

所有产妇均开通静脉通道,严密监测生命体征(呼吸、血压、心率和血氧饱和度),并协助其采取左侧卧位,于L2~3椎间隙穿刺,见脑脊液流出后确认进入蛛网膜下腔后注入0.5%等比重丁哌卡因,10mg,注药速度0.2ml/s,退出腰穿针后再向头侧置硬膜外导管4.0cm,取平卧位控制麻醉平面在T6下,麻醉平面低于T8追加2%利多卡因,之后面罩吸氧,氧流量为4L/min。

A组在上述基础上同时输注入乳酸林格氏液(LR),且调节滴速以维持静脉通路,在平卧后以0.05ug/kg/min速度持续泵入重酒石酸去甲肾上腺素,之后依据患者具体情况调节泵入速度,且于手术结束前20分钟停止输注。

B组则在麻醉前30min输注羟乙基淀粉500ml预负荷后以10ml/kg/h速度继续输注羟乙基淀粉。手术结束后待各项指标稳定未有不良情况后送回病房。

1.3 观察指标

针对患者心排血量(CO)、心率(HR)、平均动脉压(MAP)及Apgar评分、并发症进行对比。

(1)主要通过不同时间段,即麻醉前(T0)、麻醉给药后5min(T1)、麻醉后10min(T2)、胎儿娩出时(T3)针对MAP、HR、CO进行观察和统计。

(2)利用Apgar量表评估新生儿出生基本情况,包括新生儿出生时心率、对刺激的反应、皮肤颜色、肌张力和呼吸,总共10分,评分越高窒息程度越轻。

(3)并发症发生率从恶心呕吐、低血压、胎儿窘迫、心动过缓方面进行观察和对比。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 不同时间段患者HR、MAP、CO

B组、A组T0阶段无任何差异(P>0.05),T1、T2、T3时间段和T0对比具有明显差异(P<0.05),其中,A组T1时间段HR、MAP高于B组,CO较B组低,T2时间段MAP、COA组较高,HR低于B组,T3时间段HR、MAPA组较低,CO高于B组,见表1:

表1 对比两组患者不同时间段HR、MAP、CO(±s)

2.2 新生儿出生1min、5minApgar评分

新生儿出生1min、5minApgar评分对比A组高于B组(P<0.05),见表2:

表2 对比两组新生儿出生1min、5minApgar评分(±s)

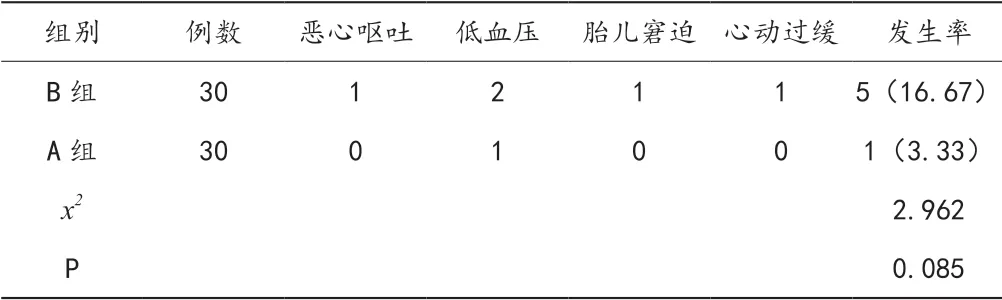

2.3 并发症发生率

并发症发生率对比存在差异,B组高于A组(P>0.05),见表3:

表3 对比两组患者并发症发生率[n(%)]

3 讨论

剖宫产对产妇而言是一种手术性创伤,机体处于极高应激状态,且麻醉对产妇而言也产生一定影响,综合这些因素可能导致产妇血液流变指标呈升高状态,而该血液黏滞状态对血液循环极为不利,可导致血液微循环较差,不利于产后的恢复。并有研究表示,循环血量的增加使孕妇循环负担增加,使机体CO增加,HR加快等。因体内激素(前列腺素水平、黄体酮)的变化,妊娠外周血管阻力降低,舒张压降低,而收缩压未有较大变化,从而出现动脉压升高,MAP降低。研究表明,孕妇自孕8周CO即可增加,32~34周时达到高峰,较正常未孕妇女增加40%左右,该变化使孕妇因耗氧量增加而导致机体缺氧。故因上述诸多因素使术中管理必须符合产妇妊娠期特殊生理特点,了解到剖宫产产妇手术麻醉管理重要性。腰硬联合麻醉因具有镇痛明显,对新生儿影响小等优势被广泛用于剖宫产手术,但因阻滞交感神经导致阻滞区域血管扩张,外周循环阻力降低,回心血量减少等,因此,造成血容量不足,BP下降,使脑、心、肺等主要脏器灌注降低,出现不适感,具有恶心、头晕、呕吐等症状。此外,导致胎盘内血流减少,胎儿出现缺血缺氧、宫内窘迫或酸中毒等,甚至是危害到中枢神经系统与母婴安全。故本文现对比分析不同升压方式解决因麻醉引起的BP问题。

本文在剖宫产腰硬联合麻醉中分别实施小剂量重酒石酸去甲肾上腺素与输入较大胶体液,结果显示,A组患者MAP明显上升,其上升表示提高孕产妇子宫动脉血流的灌注,宫内胎儿安全性高,和该药能直接促进外周血管α受体有关,故而稳定了MAP水平与组织器官灌注水平;另外可使回心血量上升,产妇因此心脏输出能力提高,MAP水平也因此升高。有学者认为使用去氧肾上腺素静脉泵控制血压,能平均提升10~15mmHg,特别是在T2、T3时,血压更为稳定,而T4时间段下降则主要和停药前有关。故本文研究应用重酒石酸去甲肾上腺素撤药后其促血管收缩效应消除,从而不影响孕产妇术后生命体征恢复。B组通过输注大量胶体溶液来增加心脏前负荷维持循环稳定但同时增加了心肌耗氧量,故产妇HR各时间段均较高,和A组相较具有差异(P<0.05),主要因在外力挤压作用的消除和胎儿娩出,产妇腹压骤降,外周阻力降低时后负荷降低,体内血液重新分布,向内脏灌注过多,进而使回心血量减少,HR因此较快。而A组给予小剂量重酒石酸去甲肾上腺素持续泵入保持了外周血管的张力,稳定了前后负荷,因此HR较为平稳。CO在T0阶段并无差异,而在T2、T3时刻A组高于B组,表示小剂量重酒石酸去甲肾上腺素能提高对孕产妇心脏输出水平的作用,主要和该药对心肌细胞肌纤维收缩增强有关,提高了心脏泵血能力。除此之外,新生儿出生后1min、5minApgar评分A组高于B组,以及产后产妇并发症发生率低。说明A组新生儿相对B组未有缺氧状况,有利于保障母婴安全。

综上所述,相比输入较大胶体液,小剂量重酒石酸去甲肾上腺素更有利于维持血流动力学、循环容量的稳定,值得临床广泛使用。