传染病在新形势下的流行特点和预防控制策略分析

文/张青松

传染病是一类危害人类健康以及公共安全的疾病,近年来随着人类生活环境、生活方式的改变,致病性的新病毒持续出现,促使不同的传染病在各地爆发流行,引起了社会的广泛关注。我国传染病防治工作在近十年取得了较大的进展,整体防控能力显著提高,且随着儿童计划免疫接种、传染病监测控制措施的落实以及完善,有效降低了各种传染病的发病率以及死亡率。但是在新形势下,病毒的传播渠道发生了变化,需要进一步研究;另外学校和托幼机构是群体聚集的重要场所,此类人群的机体免疫力、抗病能力较差,属于传染病易感人群,校园内一旦出现传染病病例,容易导致传染病暴发流行,甚至可能导致突发公共卫生事件的发生,严重影响到全体师生的身心健康和学校的正常教学秩序,因此,本文就新形势下本辖区内学校和托幼机构中传染病流行特点进行总结分析,旨在为制定针对性的传染病防控措施提供指导。正文阐述如下:

1 资料和方法

1.1 资料

2021年1月至2021年10月的传染病疫情资料来源于武汉市蔡甸区疾病预防控制中心,研究对象为全区学校和托幼机构的学生。

本次统计分析的传染病病种范围为《中华人民共和国传染病防治法》中的乙类和丙类传染病。

1.2 方法

疾病预防控制中心根据每年度发病日期统计传染病数据,统一按照患者的现住址进行统计。传染病报告卡录入人员仔细检查、核实传染病报告卡中是否存在错项、漏项等状况,避免出现错报、重卡等情况。由专业的医护人员通过描述性流行病学分析对全区学校托幼机构中传染病的流行特点进行研究。

1.3 评价指标

统计全区学校和托幼机构中乙丙类传染病发生情况。

1.4 统计学处理

运用SPSS 25.0统计软件,计数资料行卡方检验,差异有统计学意义以(P<0.05)体现。

2 结果

2.1 传染病发生情况

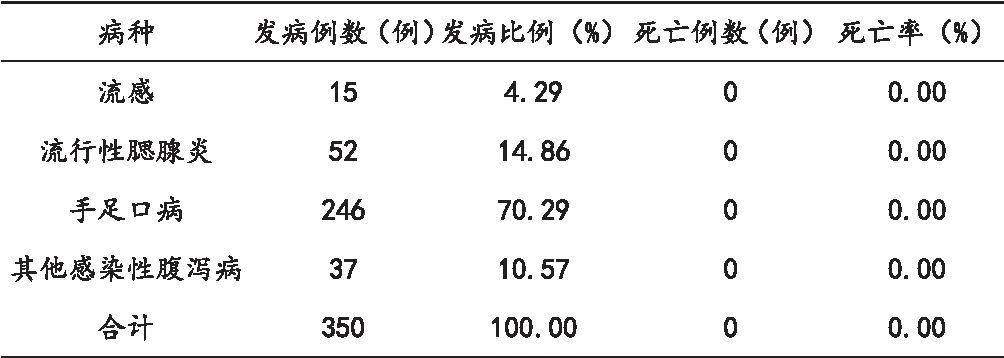

全区学校托幼机构共报告乙、丙类传染病361例,无甲类传染病发生,其中乙类传染病为11例,以肺结核的发生比例最高,无死亡病例,如表1所示。丙类传染病为350例,手足口病发生率最高,其次为流行性腮腺炎,无死亡情况发生如表2所示。

表1 2021年1-10月乙类传染病发病死亡情况(例,%)

表2 2021年1-10月丙类传染病发病死亡情况(例,%)

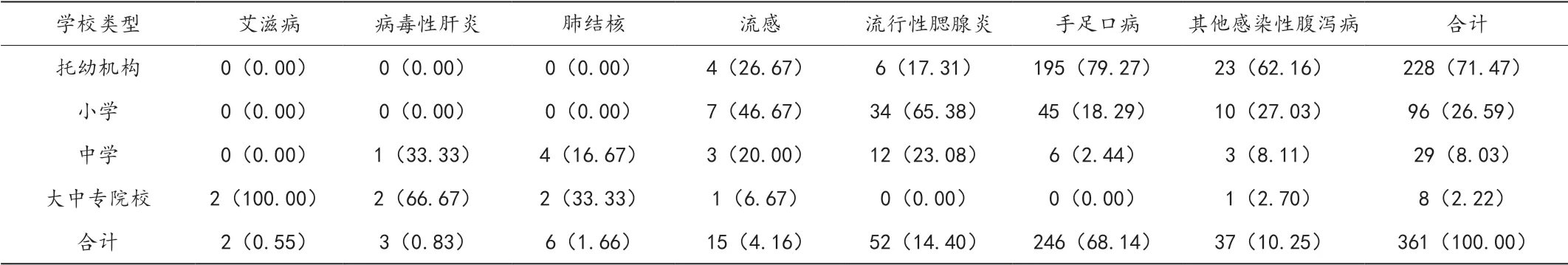

2.2 不同学校类型的传染病发生情况

361例传染病中发生比例最高的为手足口病。托幼机构的乙丙类传染病发生率同小学、中学、大中专院校相比均更高(x=97.557、239.253、304.673,P<0.05),小学的乙丙类传染病发生率亦比中学、大中专院校更高(x=43.431、86.992,P<0.05),大中专院校的乙丙类传染病发生率较中学数据更低(x=12.563,P<0.05)。如表3所示:

表3 不同学校类型的传染病发生情况[n(%)]

2.3 不同时间的传染病发生情况

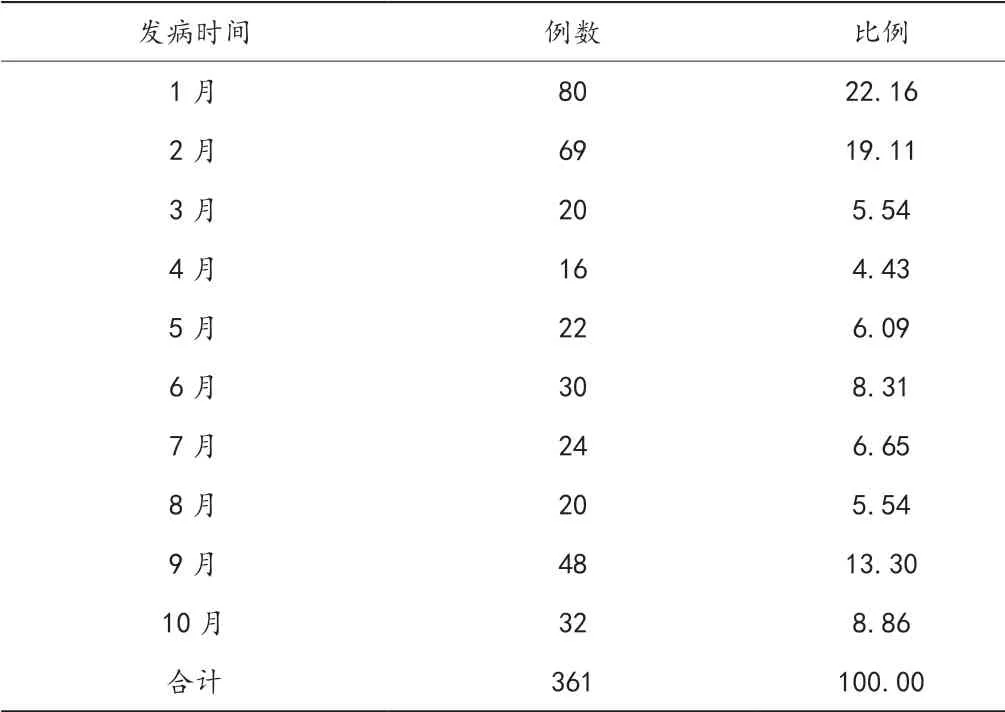

361例乙丙类传染病发生时间主要在1月份,其次为2月份、9月份。具体情况如表4所示:

表4 不同时间的传染病发生情况(例,%)

2.4 疫情处置

在传染病疫情发生后,患病学生及时进行隔离治疗, 达到停课标准时,学校和托幼机构应立即要求发病学生所在班级停课,同时进行终末消毒。学校应加强早晨上午检,及时将潜在的患者检出,并及时向辖区内社区卫生服务中心及疾控中心上报。对学生、家长加强传染病防控知识方面的宣教,叮嘱家长帮助低龄儿童养成良好的卫生习惯,创造干净卫生的居住环境。学校和托幼机构积极组织未患病的学生配合卫生防疫部门开展应急接种工作。

3 讨论

近年来随着社会的进步以及人口过多,导致了环境的改变,破坏了人类生态平衡,温室效应促使全球气候变暖,为昆虫、细菌的繁殖创造了条件;滥砍滥伐、肆意排污会导致环境污染程度加重,加上人们饮食习惯、生活习惯的改变,容易导致新型或者传染性强的传染病出现,人类的生存与发展面临着新的挑战。部分传染病还会随着流行因素出现变异,增加传染强度,另外人员流动则会扩大传染范围,最终增加传染病预防控制以及治疗难度。同时自身饮食卫生不合理、部分食品安全不合格也会导致传染病的发生与传播。新形势下,传染病具有以下流行特点:(1)人畜共患:多种病毒可以通过飞禽传播,动物在新时期中作为传播介质,促进了疾病的传播、流行。动物体内的病毒不仅会出现人体感染情况,还容易出现基因变异,攻击性更强且更适应人体环境,增加了预防和治疗难度;(2)预防难度大:新形势下的传染病以新型病毒居多,临床缺少对新型病毒的了解及研究,无法在短时间内预测传染病发展趋势,故存在较大的疾病预防及治疗难度;(3)传播速度快:新形势下的传染病传播途径广且传播速度快,需要采取严格的防控措施;(4)病原体变异性强:新型病毒能够针对环境改变出现变异,且抗生素滥用情况的增加会导致超级细菌的产生,促使治疗难度加大;(5)潜伏期长:多数传染病的病毒潜伏期长,但是,在发病后可在数天内死亡。因此疾病预防控制中心应加强对传染病的防控工作,同时还应提升医疗卫生服务水平。

传染病流行的基本条件为传染源、传播途径、易感人群,学校及托幼机构是人群聚集的特殊场所,此类群体作为易感人群,在传染病流行期一旦有病例出现,则容易引发聚集性疫情。此次调查研究显示,2021年1-10月期间,本辖区内学校和托幼机构中共出现传染病361例,未发生甲类传染病,主要为乙丙类传染病。按照传染病发生率由高到低进行排列分别为手足口病、流行性腮腺炎、其他感染性腹泻病、流感、肺结核、病毒性肝炎、艾滋病。乙丙类传染病发生率比较,托幼机构高于小学,小学高于中学、大中专院,中学高于大中专院校,说明了托幼机构是传染病高发场所,这主要与幼儿机体免疫力差、尚未养成良好的个人卫生习惯有关,另外托幼机构的环境、管理人员对卫生消毒和传染病防控的重视程度也是影响因素。同时中小学以流感、流行性腮腺炎等传染病为主。在发病时间方面,学校和托幼机构传染病发生率在1、2、9月份比较多发,分析原因,主要在于冬春季节病毒比较活跃,天气比较寒冷,此类人群机体抵抗力不如成年人,容易出现流感、呼吸道感染等传染病;9月份为学校和托幼机构开学的月份,学生在假期中与社会接触较多,在开学后容易引起聚集性疫情,提示学校应做好开学期间的传染病防控工作。

学校和托幼机构的传染病预防控制是疾病预防控制中心的重要工作内容,有助于积极应对辖区内突发公共卫生事件。通过对2021年1-10月本辖区内传染病流行情况进行分析,认为学校和托幼机构传染病预防控制工作应从以下几个方面着手:

(1)加强督导检查:教育及卫生健康行政部门应加强对学校托幼机构传染病防控工作中的重视,落实防控措施,及时发现问题并立即改进。教育行政部门同卫生行政部门设置联动机制,定期进行学校托幼机构传染病防控基线调查并评估风险隐患,针对检查出的问题,要求并督促其限期完成整改,同时对导致传染病疫情扩散的个人、单位进行处理;(2)疾病预防控制中心方面:疾病预防控制中心的专业人员定期参加应急培训,坚持进行继续教育和学习国内外先进经验,培养出一支高素质、技术过硬的专业人员,提升其应急处理能力。疾病预防控制中心应及时更新试验仪器设备,对人力资源配置进行优化,提升现场快速检测能力。另外建立健全的应急预案,定期组织群众对应急预案相关知识进行学习,以便在传染病暴发流行时,群众能有效配合疾控中心工作人员开展工作。疾病预防控制中心需要对学校托幼机构进行传染病方面的监测,对疫情相关信息及时掌握,与教育部门一同探索建立符合本辖区内学校托幼机构实际情况的传染病防控措施;(3)学校方面:①疾病预防控制中心对园医、校医等人员进行疾病防控方面的宣教和培训,协助教育部门为学校托幼机构建立专业的防控队伍,促进园医、校医能够做好学校传染病防控工作。疾病预防控制中心工作人员在传染病发病高峰期到达之前应向学校托幼机构加强传染病防控知识的宣传。学校通过多种形式的健康宣教活动提升师生的传染病防治知识掌握度以及加强防病意识。在新生入学或者传染病流行期,对疫苗接种记录进行查验,针对尚未接种相关疫苗者,根据情况指导学生补种或免疫强化。②学校托幼机构应在基础设施方面加大经费投入,对卫生基础设施条件进行改善,加大卫生保健室建设和设施设备配备,实施“校园环境卫生保洁行动”,加强环境卫生管理,促使学校具备应对传染病、突发公共卫生事件的能力。③学校并严格落实传染病管理长效机制,加强晨午检制度的管理,针对因病缺课的学生,及时明确病因并加强追踪报告,一旦出现疑似聚集性病例,及时向相关卫生部门上报。④学校积极组织学生开展体育活动,促进学生身体素质的增强;针对在校用餐的学生,注意营养摄入均衡,改善机体营养状况和提升机体抵抗力,以减少传染病的发生。⑤隔离管理:疫情发生早期及时停课并进行终末消毒,可避免传染病传播范围扩大,发病学生应及时隔离并接受诊治,从而可有效控制传染病的流行。同时加强检疫力度,及时筛查出潜伏期人员并进行隔离管理。

总而言之,学校托幼机构容易出现乙丙类传染病,需要加强针对性的预防控制。