动物源性肠球菌耐药性和随食物链传播的研究进展

杨钰莹 , 王少林

(中国农业大学动物医学院 , 北京 海淀 100193)

肠球菌是革兰阳性(G+)球菌,广泛分布于自然环境及人和动物消化道内。肠球菌属目前有50多 种,其中粪肠球菌和屎肠球菌占到分离菌株的80%以上,是人类临床第三和第四大流行病原体[1]。研究表明,食品业和畜牧业是肠球菌某些致病谱系和多重耐药菌株传播的重要一环[2]。抗菌药物在养殖场的广泛应用,尤其是不合理使用和滥用,促进了肠球菌耐药性的发展。肠球菌,尤其是耐药菌以及耐药基因会随动物排出的粪便进入环境,沿食物链传播到人体[3]。在屠宰场屠宰过程中,粪便肠球菌会污染动物源食品,如食用受污染的动物性食品将对人类造成感染的风险[4]。本文综述了动物源性肠球菌的耐药性和其通过食物链传播的最新研究进展。

1 肠球菌的耐药性研究

1.1 β-内酰胺类药物 β-内酰胺类药物是人类和兽医临床上最重要的抗菌药物之一。由于低亲和力青霉素结合蛋白(Penicillin-binding proteins,PBPs)的表达,肠球菌本身对氨苄青霉素的敏感性不高[5]。有文献报道,临床上超过85%的屎肠球菌对氨苄青霉素表现出高水平耐药的特征,而粪肠球菌对于氨苄青霉素的高水平耐药率则要低得多。动物源氨苄青霉素耐药肠球菌的报道迄今多集中在屎肠球菌,且耐药率显著低于人类[2]。目前关于产β-内酰胺酶肠球菌的报道十分少见,大多来自人类的临床分离株,且均对亚胺培南等药物敏感,尚不构成治疗挑战[6]。

1.2 糖肽类药物 万古霉素耐药肠球菌(Vancomycin-resistantEnterococci,VRE)可导致严重的多重耐药感染,是近年来的研究热点。万古霉素耐药性由van操纵子介导。目前已在肠球菌中发现了8个van操纵子(vanA、vanB、vanD、vanE、vanG、vanL、vanM和vanN)及1个与万古霉素固有耐药有关的操纵子(vanC)。其中最常见的是vanA和vanB,在人和动物中均表现出传播和迁移能力[7]。我国暂未批准糖肽类抗生素用于畜禽饲料添加,因此国内对动物源VRE的报道十分罕见。意大利一项研究显示,自1997年欧盟禁止阿伏帕星作为饲用促生长剂添加的3年间,禽类肉制品VRE的检出率从18.8%降至9.6%[8]。丹麦的一项耐药性检测计划显示,禁令实施10年后养殖场猪和肉鸡的VRE检出率减少了90%[9]。另有研究表明,动物的微生物区系在万古霉素耐药表型和基因型的形成和进化中发挥着重要作用。与其他食用动物相比,vanA-VRE更多在家禽中被发现。伴侣动物以及供人类食用的肉制品中经常检测到vanC-VRE型和vanN-VRE型的肠球菌[10]。此外,分子分型显示,VRE及其遗传决定因素在动物和人类中具有很强的相关性。食品动物是一些具有重大临床意义的van基因(如vanA、vanC)的储存库,动物源VRE在人体肠道的瞬时定殖可导致van基因转移到具有相关毒力因子的肠球菌株中[11]。

1.3 噁唑烷酮类药物 在过去10年中耐利奈唑胺的肠球菌(Linezolid-resistantEnterococci,LRE)虽然在临床肠球菌和葡萄球菌导致的感染中检出率不到1%,但由于利奈唑胺是治疗菌血症和其他由VRE引起的严重感染的主要药物,LRE受到了越来越多的关注。目前肠球菌对噁唑烷酮类抗菌药物的耐药机制包括23S rRNA区域的点突变,编码甲基化酶的cfr基因所介导的耐药和表达特异性外排泵的基因optrA介导的耐药。其中optrA能够同时介导肠球菌对氟苯尼考和利奈唑胺耐药,也是第1个可介导对泰地唑利(新型噁唑烷酮类药物)耐药的基因[12]。2012年,泰国首次报道了1株临床来源的cfr阳性的粪肠球菌,该型肠球菌(ST16)主要来源于畜禽,表示cfr可以从动物传播到人类[13]。2015年我国首次在临床来源粪肠球菌中发现optrA,持续监测发现,动物及食品来源肠球菌中optrA检出率比临床来源高[14]。最近一项研究在动物源弯曲杆菌中检测到了optrA基因,首次报道了optrA在革兰阴性菌中的存在,同时研究还显示该基因可能源于肠球菌[15],表明动物源肠球菌具有重要的储存和传播耐药基因的作用。

1.4 四环素类药物 体外试验表明替加环素对VRE引起的感染有治疗效果。目前最常见的导致肠球菌对替加环素类耐药的是与核糖体保护有关的基因[如tet(M)、tet(O)、tet(S)]、外排泵基因或酶失活基因[如tet(K)、tet(L)]。可在人畜间转移的替加环素耐药基因[如tet(X3)和tet(X4)]目前主要在肠杆菌和不动杆菌中被发现并报道[16]。一项研究对美国2002—2014年几种零售肉类商品中存在的肠球菌进行了评估,发现大部分粪肠球菌(67.5%)和屎肠球菌(53.7%)对四环素具有耐药性[4]。我国的流行病学调查也显示,动物源肠球菌对四环素的耐药率超过了90%[17]。尽管这些研究中动物源肠球菌对替加环素的耐药率不到1%,但此前四环素类药物作为促生长剂的广泛添加和不合理使用及高度耐药的情况,可能驱动获得性耐药基因的出现和进化。

1.5 其他抗菌药物 肠球菌对大环内酯类抗生素的耐药性普遍存在,其获得性耐药可由各种遗传决定因素编码,最常见的是erm(B),通常由Tn917携带,广泛存在于人类和动物的分离株中[18]。oqxAB基因编码RND(Resistance-nodulation-division)型外排泵,是质粒介导喹诺酮类药物耐药的主要机制之一,介导对多种药物的交叉耐药。最近Yuan等[19]首次从猪粪粪肠球菌分离株中检出oqxAB基因。oqxAB基因在肠球菌中的流行提示肠球菌可能成为oqxAB基因的储存库,并对公众健康构成潜在威胁。

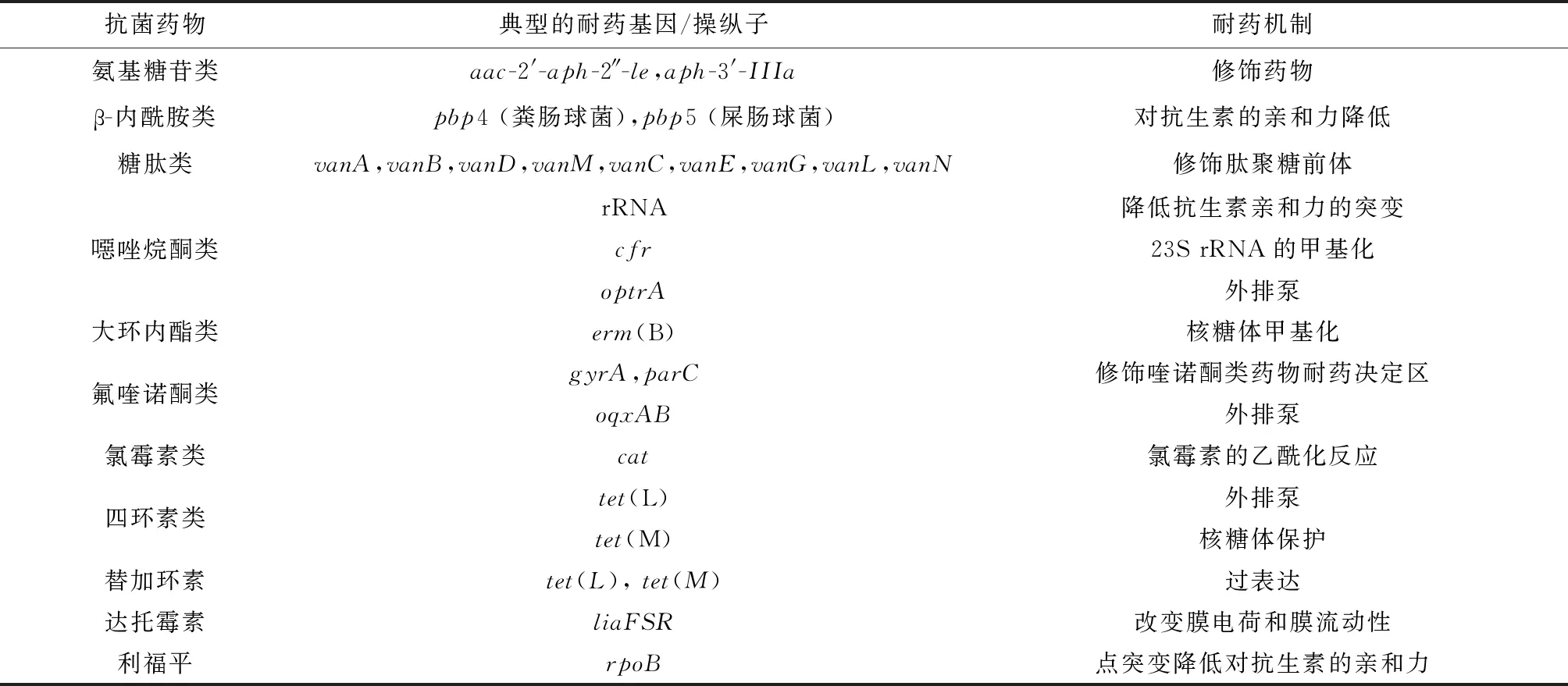

肠球菌对不同抗菌药物的耐药机制总结见表1。

表1 肠球菌对不同抗菌药物的耐药机制

2 肠球菌在食物链中的分布与传播

2.1 肠球菌的分布特征 肠球菌是一种肠道共生菌,在人类和各种动物肠道内广泛分布。哺乳动物胃肠道的定植肠球菌主要是粪肠球菌和屎肠球菌,其中粪肠球菌在肠道中的流行率及其在肠道内的持留能力比屎肠球菌更高[20]。Zaheer等[18]在2年多时间里采集了8 430株不同生态位的肠球菌,其中粪肠球菌和屎肠球菌是城市污水(90%)和临床人类分离株(99%)的主要菌种,而希拉肠球菌在牛(92%)和饲养场集水池(60%)中占主导地位。其他研究也表明希拉肠球菌是牛粪中最丰富的肠球菌种类[21]。盲肠球菌是成年鸡胃肠微生物区系中肠球菌的主要组成菌属。近年来,具有多重耐药性的致病性盲肠球菌在全球肉鸡生产系统中迅速传播,成为骨骼病变和败血症病变导致死亡的重要原因[22]。犬、猫肠道肠球菌菌群以粪肠球菌和屎肠球菌为主,其次为平仓肠球菌[23-24]。在猪肠道内主要分布的肠球菌有粪肠球菌、屎肠球菌、坚忍肠球菌和希拉肠球菌[21,25]。Medeiros等[26]在一项研究中发现,海洋野生动物肠道中粪肠球菌和蒙氏肠球菌含量最高。此外,肠球菌常常存在于环境和动物食品中。Soares-Santos等[27]从89份动物性食品中分离得到132株肠球菌,其中大多数是粪肠球菌。Manero等[25]在一项猪场环境肠球菌种群分布的研究中发现,猪饲料中肠球菌的流行率达到94%,在施用猪粪的相应农田作物的土壤中肠球菌的检出率达50%,优势菌种都是屎肠球菌、粪肠球菌和希拉肠球菌。

2.2 肠球菌的食物链传播 食物链中分布着携带多种耐药基因和毒力基因的肠球菌,这些肠球菌可以通过食物链从动物转移到人体,对人类健康产生潜在的威胁。近年来利用分子流行病学手段,尤其是基于全基因组测序(Whole genome sequencing, WGS)技术的组学研究手段越来越多地被应用到肠球菌在食物链上的分布特点和追踪研究中。此前对于肠球菌的分子分型手段主要是脉冲场凝胶电泳(Pulsed field gel electrophoresis,PFGE)和多位点序列分型(Multilocus sequence typing,MLST)。从人类和畜禽中发现的粪肠球菌ST16谱系被认为是人畜共患病谱系,参与了目前所有动物用抗生素的耐药性传播[28]。由于肠球菌尤其是粪肠球菌的基因组存在高度重组的现象,研究人员开发了核心基因组MLST(Core genome MLST,cgMLST)的分型方法,将7个左右的管家基因扩展到多达1 423个,提高了分型效果[29]。基于WGS的单核苷酸多态性(Single nucleotide polymorphism, SNP)和贝叶斯聚类分析(Bayesian analysis of population structure,BAPS)等方法对肠球菌进行了不同谱系的分类,并研究其宿主特异性和生态位差异,逐渐成为食物链传播风险评估中的重要研究手段。最近一项研究对来自人医临床、环境和动物(包括猪、鸡、宠物)的1 644株屎肠球菌进行了泛质粒组研究,发现质粒含量是驱动屎肠球菌生态位特异性的主要基因组成分[30]。Elghaieb等[31]在来自畜禽和零售肉类的不同粪肠球菌克隆株中鉴定出相同的Tn6674类似元件,揭示食物链在optrA耐药基因传播中的潜在作用。Zaheer等[18]对从人类、肉牛、屠宰场和环境中分离得到的8 430株肠球菌的系统基因组学研究显示,牛源与人源分离到的粪肠球菌和希拉肠球菌的耐药基因、毒力基因和质粒的共享有限,表明来自肉牛的细菌可能不是人类相关肠球菌的重要来源或储存库。未来有必要进行更多基于WGS的流行病学研究,以检测和评估各种动物源肠球菌在食物链中的传播情况。

3 展望

肠球菌是人类和动物肠道微生物的重要组成部分,并且广泛分布于各种自然环境中。自20世纪80年代以来,肠球菌严重感染的发生率和病死率明显升高,并且由于肠球菌的固有耐药和获得性耐药使许多常用抗菌药物在治疗肠球菌感染时失败。畜禽养殖业中抗菌药物的滥用给肠球菌造成了选择性压力,使得耐药肠球菌的数量逐年增加,新的耐药机制不断涌现。我国即将迎来全面禁止饲用抗菌药物添加的时代,未来有必要对动物源肠球菌的耐药性进行持续性监测,以期对肠球菌耐药性的发生、不同抗菌剂的使用对耐药性的影响以及限制耐药性发展的最合适方案有进一步的了解。此外,虽然肠球菌在不同生态位的种群组成和结构有所不同,但是大量研究表明,食品和畜牧业促成了肠球菌某些致病谱系和多重耐药菌株从动物源向人体的传播,这将给临床肠球菌感染的治疗带来巨大的挑战。在“One Health”的背景下,有必要进行更多的研究,特别是利用基于WGS的基因组学手段来探究肠球菌耐药基因的出现、进化及从动物源向人类传播的风险。