矛盾者,挑剔者,沉思者

寒泉

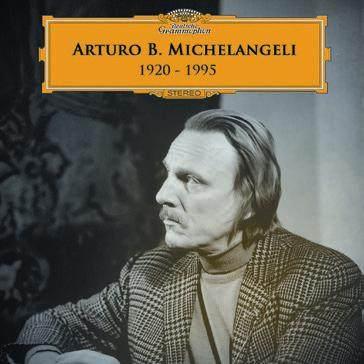

从1920年1月5日米凯朗杰利(Arturo Benedetti Michelangeli)出生算起,已经过了一百零二年。虽然到了今天,我们已不再缺少一本足够完整、全面的米凯朗杰利传记,但这个名字依然配得上“谜一样”之类的字眼。实际上,这不仅是一个关乎音乐艺术的问号,更是一个关乎“人”的问号。

1965年1月20日,坐在巴黎香榭丽舍音乐厅里的观众,前一秒还在放松地聊天,拆着糖果包装,下一秒当米凯朗杰利以近乎狂暴的力度敲击出《死之舞》时,“整个欧洲音乐界都被他催眠了”,在场的比芮如此回忆。还有一次,米凯朗杰利在音乐会上弹奏德彪西《前奏曲》下卷的第八首《水妖》(Ondine)時突发心脏病。当音乐进行到第二十四小节时,琴声徘徊了几下,琴弦的振动依然留在台上,他处于难以想象的痛苦之中,低声哼了一句“快来”,然后就被送进了医院。

米凯朗杰利就是这样的一位钢琴家,他的一生被种种充满困惑性的神话淹没。据说,霍洛维茨成为头版新闻后,米凯朗杰利花费了数年时间钻研他演奏的作品。他在乐谱字里行间的执拗让人联想起二十世纪语言学中的翻译学原则。就如同高级别的画家能在一笔中区分夜空、月和雾气的层次,音符的疏密、深浅、浓淡又何尝不是被米凯朗杰利开垦出了灵性呢?

细品米凯朗杰利的录音,最出色的当属他录制的海顿、德彪西、拉威尔、肖邦、李斯特、舒曼和勃拉姆斯的作品。其中,贝多芬的作品数量中等,巴赫的作品很少,莫扎特的协奏曲不少。不过,1939年他在EMI公司录制的格拉纳多斯的作品总是被忽略,而其余那些音乐小品则像维也纳巧克力一样点缀于唱片目录中,从多梅尼科·斯卡拉蒂、巴尔达萨里·加卢皮(Baldassare Galuppi)到培勒格里诺·托梅奥尼(Pellegrino Tomeoni),从格里格到蒙波、阿尔贝尼兹、格拉纳多斯,曲库虽小,但从不令人感到乏味。

或许真的是敏感的耳朵决定了演奏家的风格走向,让曲目的范围朝着个性化的方向发展。与其去过分夸赞米凯朗杰利演奏的贝多芬与巴赫,不如舒舒服服地被他演奏的拉威尔和斯卡拉蒂“催眠”。

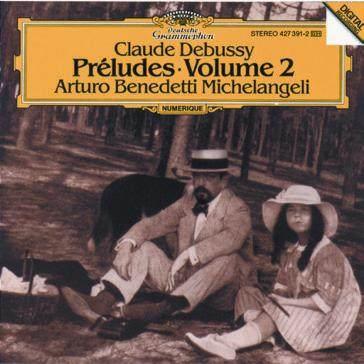

德彪西对色彩的探索,注定使他的音乐成为米凯朗杰利一生的挚爱。一位调音师回忆起米凯朗杰利录制德彪西《前奏曲》的过程:他在录音室里准备了整整三天才把两架琴调整妥当。1971年至1978年间,他在DG公司首次以LP形式发行唱片,其中就包括了几首德彪西的作品(如《前奏曲》《意象集》和《儿童乐园》),这足以彰显这位正值全盛期的艺术家郁郁葱葱的心境。恰值人类录音技术迈入了正轨,一张密纹唱片可以记录并反映所有音符的细微变化。在两段黑白视频中,米凯朗杰利处理德彪西《意象集》第二卷《金鱼》中的连音记号时试图取得高度的圆润、流畅和弹性,在后一段《月亮降落在寺庙上》中,他又将冲击传统桎梏的和声凝聚到指尖,折射出德彪西的坚守与创新。

当被问及为何不再演奏且从未录制过《欢乐岛》时,米凯朗杰利的回答很简短:“太庸俗了!”于是,你不免开始踌躇不定:难道其他钢琴家弹出的是“不够准确”或“过于正确”的德彪西吗?

在某些方面,米凯朗杰利像狮子一般不放弃自己的权威,他从不曾在商业面前迷失自我,更不愿屈服于既定的环境和条件。1979年,在维也纳演出时,他拒绝坐在调好音的钢琴前尝试,原因是“大厅变潮湿了”,改变了施坦威钢琴琴锤的“感觉”,故而使琴声被“带坏”了。如今,从科学角度来看,或许他说的是对的。《剑桥音乐表演理解指南》一书中提到,“演奏”之所以潜在地给听众传递大量信息,不止有周遭的物理特征,如演奏场地所在空间、乐器构造,也有一些较难察觉的意识形态。还有一次,米凯朗杰利坚持认为钢琴有一个音没有调好,他与调音师争执不下,直到后来用精密的设备测音,才发现他的“金耳朵”是对的。有时他也异常谦逊与温和。“没有特别的技术,我教授的逻辑就是音符之间的关系。”他这么告诉多米尼克·吉尔,“我的学生信任我,我从来没有用过什么方法。大多数情况下都是学生领悟的。无论如何,个体的不同的需求……对男性有效的东西不一定对女性有效,因为肌肉结构完全不同。”

与李斯特和后来的一些钢琴家不同,米凯朗杰利拒绝将大师班作为一种教学形式。1965年,面对《时代》周刊的采访,他说:“如果我不能同时教授生活和烹饪的艺术,我就不能教书。”在这种“任性”的表述背后,存在着某种自信。他排斥将技巧与情感一分为二地看待,甚至传统意义上的“身体放松”也曾被他质疑。“你要表演,就要把自己的意志强加给大师才对,”他认为,“我的学生必须成为自己,而不是‘小米凯朗杰利。”在他的大师班里,有一些相当杰出的学生,他们最大幸运就是没有成为“小米凯朗杰利”。

假如说,憧憬德彪西《前奏曲》的人可能是被其滋味万千的和弦所深深吸引,那么拉威尔的《夜之加斯帕》也许是最能体现钢琴深不可测的内在魅力的曲目之一。拉威尔拼尽全力以揭示阿洛伊修斯·贝特朗原本詩作中的奥秘:幻化出湿润的月光喷雾,水妖的歌笼罩在夜精灵的舞蹈之上。自从知道米凯朗杰利钟情于它之后,一些小型录音公司不止一次地将这颗皇冠上的明珠释放出来,如今我所知的起码有四个厂牌:Arkadia,Memories,Music & Arts CD-955和Music & Arts CD 817。

阿劳、吉塞金、德·拉罗查乃至加夫里洛夫等人也都出色地演释过《夜之加斯帕》,但没有一个人对《夜之加斯帕》最直观的感受会是这样的——当我们取出上述的最后一个,即1960年布拉格春季音乐节的录音,“在布拉格的拉威尔”,这读上去几乎像是一句充满宗教色彩的咒语,不是吗?听过这首作品演奏现场的人回忆说:“他脸色苍白,神情凝重。随后,他在布索尼的《恰空》之后弹奏了拉威尔的《夜之加斯帕》。这是一次神奇的经历。”

这部作品撒旦式的色泽通常是钢琴家诠释的重点,然而唯有在米凯朗杰利演奏的版本中,人们意识到世上竟然有人捕捉到了它浓重的严谨和史诗般的悠扬。你像是处在一个孤零零的俄国式的演讲大厅里——那儿有高高的柱子,厚厚的窗帘全被拉起来,听他敲下了第一个音……屋外分明是璀璨强烈的阳光,你也依然感受到阳光的燃烧程度,但屋内确实偏凉——厚厚的窗帘隔绝了两方天地。红褐色的座椅,大部分都是空的,少数几个学生坐在那里闲聊,而现在,他们开始凝神地听了……

他手下的《夜之加斯帕》,像布尔加科夫《大师与玛格丽特》中有弄臣意味又满身幽默细胞的黑猫别格莫特,潜伏在它狰狞面孔之后的,是一个“煎煮”着许多巧妙和弦的闪烁的宇宙!当最后一个音落下,“宇宙”迅速被回收。台上台下的人也都消失在走廊。走廊里大理石般的长条纹络,在光影之下格外明显。整个过道湿漉漉的,好几个小时里皆无一丝声响,仅有窗帘被风吹开的沙沙动静与一把长柄伞在某处滴滴答答地淌着水……

可能在我们意料之外,贝多芬属于米凯朗杰利会多次录制的作曲家之一。四首钢琴协奏曲(特别是《第五钢琴协奏曲》)的录音广受赞誉,但他对贝多芬奏鸣曲的诠释倒是反响平平,甚至让一些评论家感到不快(如伦敦《泰晤士报》在1965年6月9日批评了他弹的一首贝多芬早期奏鸣曲Op. 2,No. 3),而关于现有录音中的Op. 22、Op. 26与Op. 111三首,我是可以理解的。Op. 22和Op. 26都过于沉重与冷硬,但 Op. 111则带有足够的庄严感,蕴含着牧歌风格。

1975年,米凯朗杰利拒绝DG发行他与卡洛斯·克莱伯合作录制的《第五钢琴协奏曲》,原因不明。好在,他对朱利尼的态度要好一些,指挥家兼钢琴家加尔本(Cord Garben)无奈地解释道:“其实,对朱利尼版本的贝多芬《第五钢琴协奏曲》录音的发行批准,是他正开着吉普车翻越卢加诺周边的山脉时答应下来的……”

米凯朗杰利录过极少舒伯特的作品,或可被视为其艺术生涯的一大缺憾,如今仅有一份D. 537的录音。后来成为威斯康星州贝洛特学院钢琴教授的普莱梅茨(Renato Premezzi)回忆起大师是这么教授舒伯特D.960开头的:“应当让音符取得饱满的时值乃至奢华的长度;克制但流畅的节奏,开头的和弦不要用重音语气撞击。”我们读了之后反而更想知道:一份米凯朗杰利版的舒伯特D. 959或者D. 960会是什么样的?

《苏维埃音乐》杂志对米凯朗杰利的肖邦现场兴趣颇丰,并用这样的词句形容:“其演奏具有特殊的魅力……这样的钢琴演奏技巧,我们自约瑟夫·霍夫曼时代以来就没有听到过。”在DG录制的那十首讲求细密度的肖邦《玛祖卡》,是否使人想起了西西弗斯在奥林匹斯山上的劳作方式?起码,那早已远离了鲁宾斯坦等人的沙龙式处理。

说到米凯朗杰利,自然无法不说巴赫。大师在很喜欢的一张曲目单里,将《夜之加斯帕》和巴赫/布索尼的《恰空》并置,然而,他与巴赫的关系也仅此而已(《恰空》在小厂牌里又出现了几次,此外他在Teldec录有《意大利协奏曲》)。据说,他总是谈到用钢琴演奏巴赫的缺点。他只在管风琴上演奏巴赫,并且从不公开。一次,受《纽约时报》采访时,他如此俏皮地坦言道:“无论如何,巴赫只应该在管风琴或大键琴上演奏……在钢琴上演奏巴赫是荒谬的,它并不能提供必要的音栓呀——而对于巴赫,它们必不可少。所以不如将巴赫留给大键琴家们吧。”

有时从某种角度看,这位桀骜者的人生像是一场惊人的实验。他是一个传统的天主教徒,喜欢和贵族、王子、公主交往,是约翰二十三世和保罗六世的朋友。他有时会做出一些奇怪的吹嘘,例如说自己骑车赢了环伦巴底大赛,或者骑着马在特伦蒂诺的小教堂里演奏着被人遗忘的老式管风琴。与许多音乐家相似,他对豪华汽车抱有无比热情——但驾驶速度似乎会吓着朋友们。他开过飞机,也参加过战斗?他自己这么说过,几段传记也都这么写:“二战中曾任意大利飞行员,二战后又恢复了正常的巡演。”不过,谁也不知道他具体参战的情形。他从不嫌弃美食和美酒,着迷于意大利诗人、记者、小说戏剧家加布里埃尔·邓南遮(Gabriele DAnnunzio)的诗句——斯特拉文斯基也在访谈录中提到,去意大利北部阿洛佐的马利皮埃罗(Gian Francesco Malipiero)居所时,首先想到了邓南遮的优美文字。

至于学生们,他们都记得米凯朗杰利不喜欢被人奉承琴艺。当有人过于坚持称赞他非凡的琴艺时,他会无动于衷,甚至愈发冷淡。他不喜欢“艺术家”这个词,因为他认为这是一种“半吊子”(dilettante)的说法。科祖贝克(Kozubek)补充说:“他更喜欢‘执行者或‘演奏者这种词。”

历史上的确有不少音乐家有某种特殊癖好,譬如看到房间里有光就会停下演奏,拂袖而去。但另一方面,也有人容易因为某些变量而使其演奏水平波动,令听众不安,如此便很难长久地活跃于世界舞台上。不过,米凯朗杰利不会如此。他要不取消音乐会,要不在开始演奏前进入一种入定般的状态中。那一刻,他的专注力变强,使自己不受任何与音乐无关的刺激,包括对他的癖好、职业或智力方面的询问与探究,他都置若罔闻。

比起录音,米凯朗杰利更加认可现场演奏,仿佛确信其中蕴含着一种仪式感。故此,他的演出现场一直笼罩浓厚的传奇色彩,人们不远千里,慕名赶来。此外,关于他失约取消演出的原因往往比较复杂,经纪人和公众大多无法容忍。据说因此还发生了这么一桩趣事:一位听众要求坐在他前面的女士脱下帽子,以免遮挡视线,而她的回答很干脆:“不行!直到能真的见到大师出现在舞台上!”

不用多说,米凯朗杰利必须为这种任性支付大额罚金,只有EMI公司的制作人莱泽(Jacques Leiser)对此较为理解:“这是责任,而不是任性。如果不能提供100%的服务,他会取消;他接受不了只提供99%的服务。”根据莱泽的说法,在1966—1967年的演出季,米凯朗杰利只在全球范围内举办了十七场音乐会。“每个人都认为他一个季度要举办八十场音乐会……许多指挥和乐团都以为他准备退休了。”莱泽回忆道。于是就成了这样的情况:我们有一个世界上最伟大的在世钢琴家,但无人邀请他登台演出,因为对他的现身舞台的可靠性持怀疑态度,在业内他的不露面已经小有“名气”了。

众所周知,评论家们对于米凯朗杰利的演奏频频较真的原因之一,是其演奏过于完美而只剩下了冷冰冰的“音乐本身”。但在明眼人看来,这类指责并不很有道理,更多该研读的,是他在对音色执着的同时,缺乏一些对结构的耐心。他的兴趣(比之德奥演奏家)并不在于维持一条长长的、旋转阶梯般的思路,以便慢慢使情绪酝酿至饱和。当然,米凯朗杰利也无法看得惯他的同行们。1974年,在接受德国一本杂志采访时,他谈到自己对音乐演释现状的看法时,表示对那些喜欢个人炫耀的演奏家们嗤之以鼻:“他们试图用自己的想法来填充一首曲子,以实现它的概念……到最后任何比例感都已经消失了。”

除了出生地意大利小镇奥尔齐诺维(Orzinuovi)和求学的米兰,在米凯朗杰利一生中起到重要意义的两座城市是意大利的博尔扎诺(Bolzano)和瑞士的卢加诺(Lugano)。在前一处,米凯朗杰利多年担任音乐学院钢琴系主任一职;而在二十世纪六十年代末,他移居到了卢加诺,最后也是在那儿去世的。

在近六十年的职业生涯中,米凯朗杰利在美国先后举行了二十几场演出,少量的商业录音几乎没有赢得什么美国评论家和音乐机构的青睐。1973年,他在EMI唱片录制的一张唱片,被评“节奏太宽泛”。美国人似乎对霍洛维茨、鲁宾斯坦奠定的“舒曼之标准”颇为满意,以至于他们对米凯朗杰利的演奏争议颇多。不过,米凯朗杰利好像从不屈服于评论家或公众的期望,这或许也解释了为什么他在美国没有事业可言。

不与世间事物混行的画家素来都多,但是对于以表演为己任的钢琴家而言,周身充满太多超脱式的深刻认识未必是好事。作为表演艺术的正常构成部分,瑕疵几乎也是音乐表演的“日常”。太多的仪式感肯定会与外部世界的速度、节奏格格不入,亦会为自己带来沉重的心理压力。米凯朗杰利相信,唯有真正明白钢琴演奏的力学原理,以及色彩、音质、响度、平衡、节奏和拐点等对音乐的影响,才能够开启在键盘上游刃有余的能力。这一“内在的制衡”,也是他的艺术吸引后世频频解读的重要原因。

在二十世纪中叶的大部分时间里,音乐主要通过广播媒体而非现场演奏传播,这便已经假定了聆听者在声音信息和艺术的实质意义之间做出了自主区分。而米凯朗杰利可能早已意识到,未来将会是一个以录音而非现场来论断艺术造诣高低的時代,因此他似乎是在用无比的精确去摒弃那些并无来由的轻松。

有人回忆说,这个意大利人仿佛生活于十九世纪,很多时候人们愿意将他与一个非常遥远的世界联系在一起。米凯朗杰利在1995年6月12日去世前,曾花了很长时间去思考《效法基督》(De imitatione Christ),那是深远影响着基督教世界的肯珀斯完成于茲沃勒的一篇论及中世纪的文章。我想,这篇文章里大约藏着他找寻多年的完美标准。他教学,但从不收取课程费,甚至还承担学院的管理费和开支,在优雅的城堡里为时代新星们提供食宿,这是不是一种罕见的博爱?当别人问起时,他说:“意大利有句老话,当其他一切都失败的时候,人们就会求助于提供免费教学的好耶稣。”

即便在他生前,要与这样一位保有巨大固执的“矛盾的完美者”进行深层次的交流,也绝不轻松。一个从小就在钢琴边“生长”,每天花上几个小时练习,从六岁开始就被人称赞,早早完成第一次公开演出的天才,也是后来技巧凌驾于大部分同行之上的“稀有物种”。米凯朗杰利在慕尼黑的经纪人霍特纳格尔说:“我从未见过比米凯朗杰利更高贵的人。让他静一静吧!他从来不喜欢大惊小怪!”

百年沧桑不短,在我们印象里,这位意大利钢琴家总是身着上好的西装,留着小胡子,举止飘洒,眉宇深沉。然而关于他的内心,他的个性,他一生的矛盾,能用简明言语表述出的东西,可能还不太多。