音院书库值夜手记(四)

伊凡

第四夜:中华乐坛无桃源

2022年是音乐家马思聪、谭小麟、江定仙等学院前辈的一百一十周年诞辰,与他们同年出生的还有一位人民音乐家——聂耳。想着届时上海音乐学院或许会组织纪念活动和展陈,我得未雨绸缪,提前做些准备。

印象中,聂耳与白俄作曲家阿甫夏洛穆夫共同合作过电影《风云儿女》的配乐,我打算趁着值夜班,先到当年那些音乐教授留下的遗赠书籍中去找一找。

我搬了重重一摞书谱,小心地拍去封面的积灰,忽地,两枚藏书票不知从哪本书中飘了出来。我仔细瞧着这两枚小巧的铜板画,一枚布局精简,票面上一座高大的尖塔傲然于市集的芸芸众生之上,线条坚硬,直指云霄,颇有几分自豪的意味;另一枚则是纵深构图,用极为精巧的柔线勾勒,远景是田园松树小屋,近景是一本打开的乐谱,左页是一道威力无穷的闪电,右页是乐谱。仔细一看,竟是勃拉姆斯《第一交响曲》末乐章的起始呢!这两张藏书票的寓意都很清楚,其一是能够在音乐学院风水宝地从事音乐艺术活动,已然置身象牙塔之中;其二则是踏着沉稳的音乐步履,走向高处的世外桃源。

音乐学院是否就是一个可以整天无忧无虑弹琴歌唱的世外桃源呢?或许很多人都会有这样的想象。尤其是读了很多浪漫诗篇的读者。因此,不太熟悉国立音专当时情景的一般人难免会这样认为,聂耳在一篇文章中也就此指责,说有一伙人代表着中国保守的学院派,他们制作的古典作品高高在上,并不被大众所欢迎。

事实上,自1927年建立以来,音乐院筚路蓝缕,风雨兼程,日子并不好过。记得校史中引用过一句萧友梅的常言,谓音乐院的“搬场”就是家常便饭。面对国民政府腐败无能、不断拖欠的办学经费,动荡的时局……萧友梅带领音乐院从陶尔斐斯路、霞飞路搬到毕勋路、辣斐德路,不断迁址安身。而校方的经济窘迫又引发了一些不明真相的学生举行抗议学潮,甚至一度还发生了“倒萧事件”。这所可怜的学府从来不曾平静。好不容易熬到十周年校庆,眼见江湾新校址落成,却又遭到日军轰炸,师生们的多年心血瞬间成了断砖碎瓦,恐怕那几个侥幸来到上海的白俄教授似桃源的幻梦,也被淹没在这片废墟之下了。无奈之下,学校又被迫搬回租界,散分几处进行教学办公。这所名赫一时的音专校舍由大变小,由简变陋。面对苦难中国的现实,只有知天命所赋的一代文化精英,才可能动心忍性,挑起这历史的责任重担了。

至于“他们制作古典的歌曲供政府及一些学校采用……作品内容枯燥,一点也不被大众所欢迎”这番论调,事实也并非如此。

音乐关注社会,这从建院开始便是学校的办学方针。1928年济南“五三惨案”后,音院师生创作了《国难歌》、《国耻》(萧友梅曲)、《五三国耻歌》(朱英词、吴伯超曲)、《反日运动歌》等十余首词曲,编成《革命与国耻》作为特刊出版。

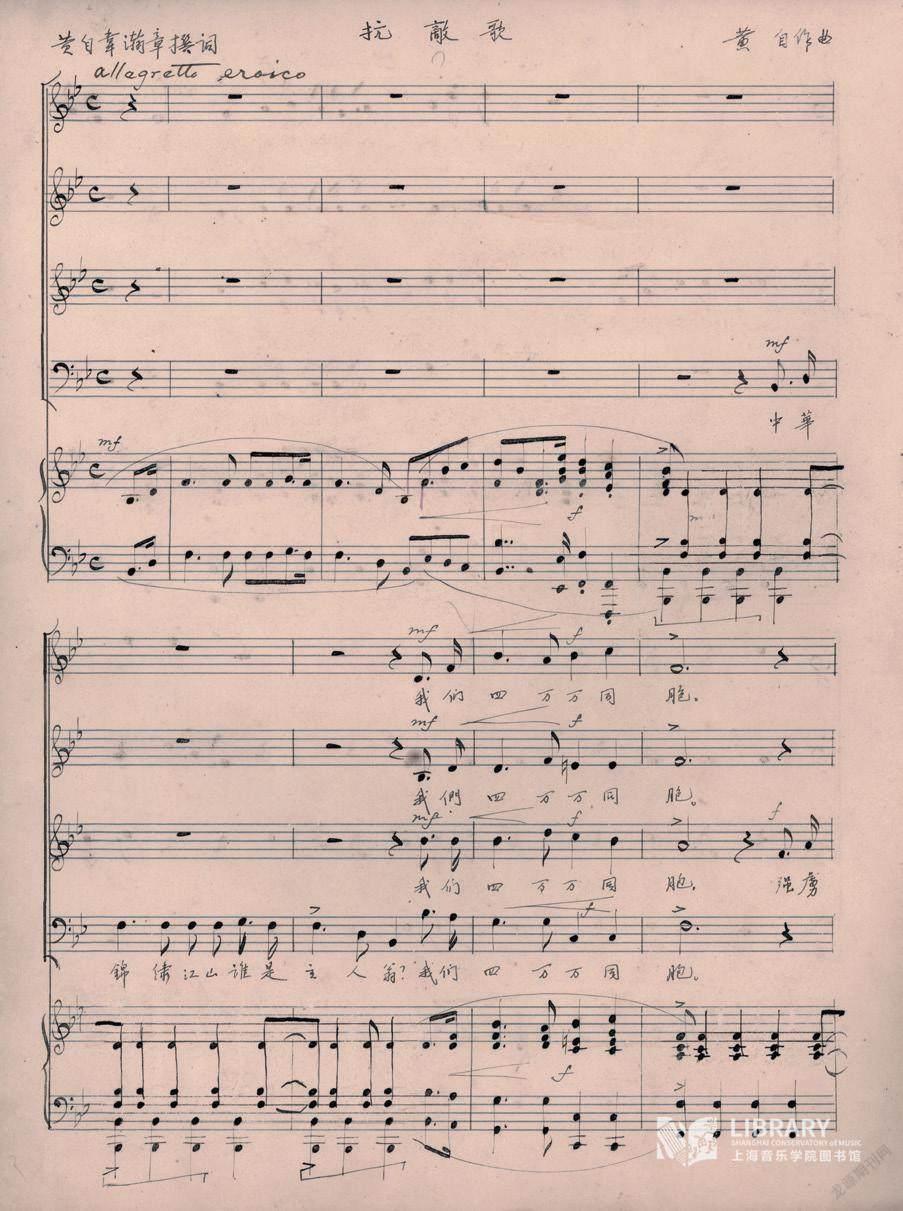

1931年“九一八”事变后,师生又组织了“抗日救国会”“赈灾音乐会”帮助民众,并创作了《抗敌歌》(黄自曲)、《义勇军》《从军歌》(萧友梅曲)、《九一八战歌》(劳景贤曲)、《难忘曲》(朱英曲)等爱国乐曲。特别是黄自的《旗正飘飘》,浩气凛然,在“国亡家破,祸在眉梢”的悲愤情绪中转而成为同仇敌忾的爱国激情,因而成为当时广为传唱的歌曲。

1932年“一·二八”淞沪抗战后,教员朱英写了琵琶曲《淞沪会战》,胡然、江定仙写了《打倒汉奸》。高年级学生丁善德、劳景贤向校长提出举办暑期学校的报告,要求向社会普及抗日救亡音乐,而当时还是中学生的斯义桂,正是参加了这批由音院热血青年举办的音乐补习班而渐渐投身于音乐事业的。

政局剧变、国家存亡之际,萧友梅更进一步地向学生们提出要注意到艺术与社会的关系问题。他在《音乐月刊》(1937年11月1卷1号)的发刊词中写道:“在此非常时期,必须注意利用音乐唤起民众意识与加强民众爱国心。”当时国立音专编辑出版的《乐艺》《音乐杂志》《音乐周刊》等杂志,几乎每期都会刊载音专师生创作的抗战歌曲。而萧友梅对吕骥、何士德、胡然等一些学生在普及群众歌咏活动中所取得的成绩,更是赞赏有加,称之“是最近音乐界最好的现象”。

1937年,黄自的学生刘雪庵创办了音乐周刊《战歌》,开展救亡歌咏运动,刚满二十岁的音专学生周小燕回到家乡武汉,在抗战烽火中演唱了他的《长城谣》,让东北流亡学生无不潸然泪下,转而奔赴前线;另一位学生夏之秋与诗人桂涛声合作创作了《歌八百壮士》……这些音乐活动都表现了音专的学生时刻关注着社会风云与艺术校园的紧密关系。

追述上世纪三十年代的音专往事,两位人民音乐家冼星海和聂耳的名字跃然纸上。

冼星海早在1926年入北大音乐传习所时就已经是萧友梅的学生了,萧友梅器重他的才能,免费为他补习和声与作曲。1927年国立音乐院建立后,萧友梅又安排他作为北大音乐传习所的学生免试入读,考虑到冼星海的家境,准许他勤工俭学,每天下午到办公室工作两小时,借着微薪维持学习与生活。后来冼星海因为参加了当时的學潮,被国民政府趁机借着院校调整之名而开除。这样一对师生因此离分,可说是音乐史的一件憾事。多年后,冼星海在《现阶段中国新音乐运动的几个问题》(1940)一文中将萧友梅列为在新音乐运动中做出重要贡献的第一号人物,这也表明冼星海一直是把学潮看作是社会矛盾的冲突,丝毫无涉师生情感恩怨。

而聂耳,也同样与音乐学院失之交臂。建国十周年时,一部以他为名的献礼片中有一场1934年聂耳前来投考音乐院的桥段:三位资产阶级教授,一个西装革履,一个戴着金丝边眼镜,另一个身穿马褂。他们坐在沙发上,喝着咖啡,一边听,一边嘲笑,最后拒绝了聂耳。影片上映时学校许多老教师心里都明白,那是在影射萧友梅、黄自和韦翰章。而事实上,当年主考聂耳的是国立音专小提琴组主任、工部局的意大利指挥富华。后续一些回忆录充分证明,萧友梅是十分赏识聂耳的音乐才华,尽管聂耳小提琴的专业并没有达标,但他还是提议聂耳来校办的乐队工作。

1938年,上海沦为“孤岛”,为了拒绝“汪伪统治”,萧友梅四处奔走联络,改办“私立上海音乐院”与伪政府斡旋曲折抗争,请陈洪出任校长,维持日常教学。不幸的是,音乐学院的两位前辈因过度奔波劳累、殚精竭虑,黄自、萧友梅先后病逝,音乐院处于危亡的边缘。

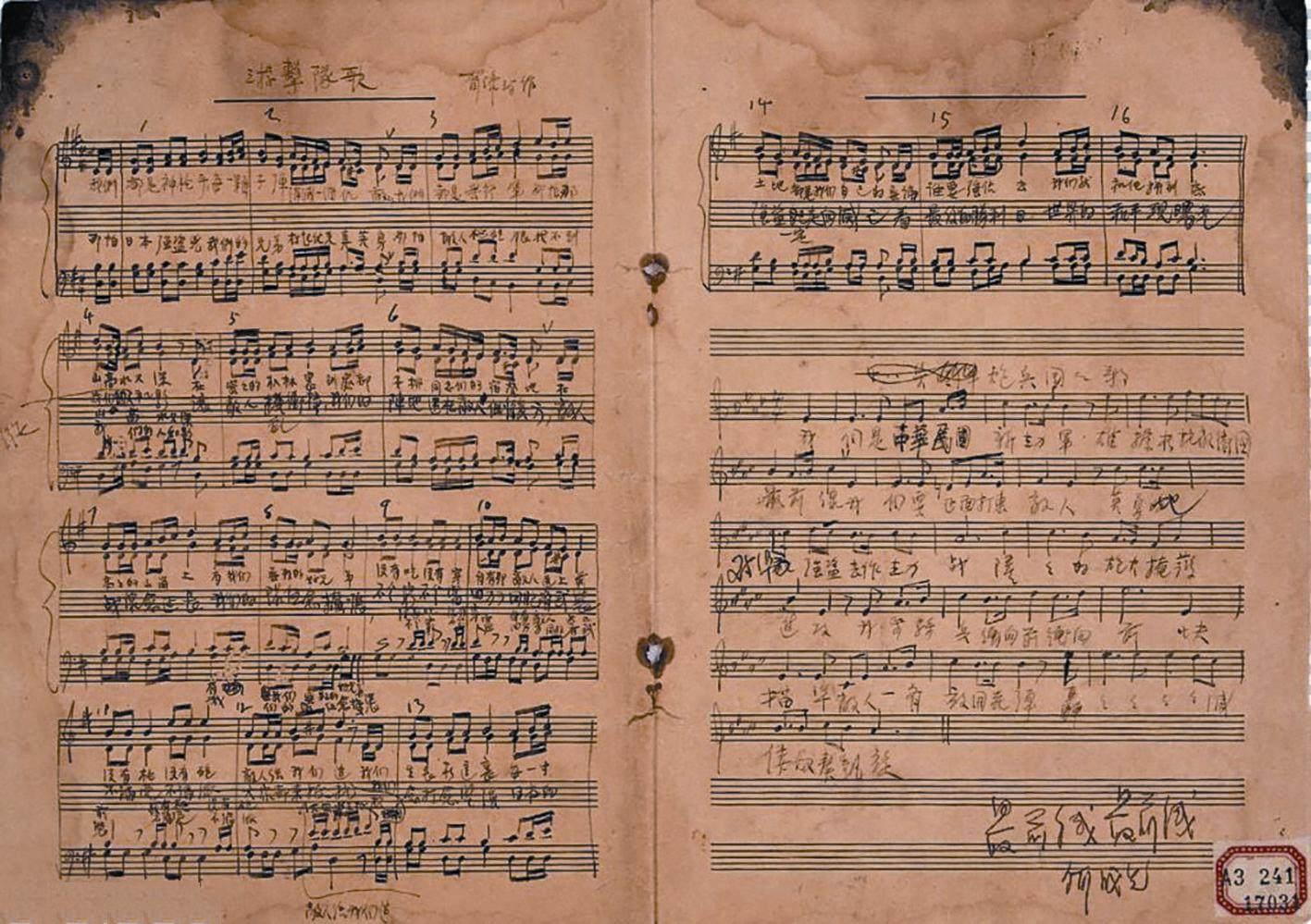

此后,国立音专的部分专业迁至重庆松林岗,以此成立国立音乐院分院。同时,许多学生纷纷加入新四军,投身抗日前线。1937年,即将毕业的学生何士德辗转到南昌参加了新四军,1938年应陈毅之邀来到新四军教导大队任文化队长,创作了不少鼓舞士气的抗日军旅歌曲,如《反扫荡》《我们是战无不胜的铁军》等。第二年,何士德在陈毅的提议下创作了《新四军军歌》,歌曲几经修改,成为一首气势雄壮、激奋斗志的歌曲。

另一位是黄自的高材生贺绿汀,比何士德早两年进入国立音专,因在中国风格钢琴比赛中获奖而声名鹊起。抗战爆发后,他毅然投笔从戎,参加上海抗日救亡演剧队,1941年皖南事变后赴苏北抗日根据地,1943年到延安,把自己的音乐理想和革命生涯结合,写下了《游击队歌》《垦春泥》和《嘉陵江上》等作品。

国立音专学生投身抗日前线,使激烈的鏖战中响起铿锵的歌声,令军民气势大增,备受鼓舞,这些歌曲至今还以强大的生命力长存于我国的歌坛上,可谓是从烽火中获得不朽了。

1945年抗战胜利之后,国立音专很快就有了地下党的活动,当时的作曲系学生陈良担任党支部书记,组织学生自治会,开展一系列反对国民党统治的活动。另一位作曲系学生瞿希贤得知上海有可能被新四军接管,当场灵感汹涌,写下了一首《欢迎新四军》(后因上海未能被接管,改名《欢迎,欢迎,抗日军》)。

1947年,南京发生了震惊国内的“五二零惨案”,国民党反动派武力镇压了来自全国六千多名学生的游行运动,多人重伤被捕。面对白色恐怖,国立音专党支部立刻领导师生提笔创作了反映南京“五二零惨案”的歌曲,揭露了事件的真相,唤醒民众的斗争意识。

谭小麟的高足桑桐,在地下党支部的带领下,创办了壁报《爱与刺》,公然表示“爱革命、投刺反动派”的决心。他积极参加“反饥饿、反迫害、反内战”运动,面向骑警马队和高压水龙头的胁迫,勇敢地站出来指挥群众,唱响自己谱写的革命歌曲。1948年,为躲避当局逮捕,他投奔苏北解放区,在苏北华中党校期间遇到了国立音专的另一位学生罗忠镕,两个同窗好友并肩投笔从戎,一起加入共产党。另一位地下党工友王浩川,组织进步师生员工成立“应变护校队”,上下一心,为保护校产防止被当局变卖,晚上守护着施坦威钢琴和衣而眠,迎接着解放的到来。解放后,桑桐作为代表,接手了国立音专,他的大师兄贺绿汀则担任了首任院长……

端详着这兩枚藏书票,我不禁浮想联翩。这些历史展示的画卷让我们看到,对于身处百年沧桑的华夏大地,对于满怀慷慨热血的炎黄子孙,哪里有什么象牙塔、世外桃源。相反,无论在哪里,总有勇敢站出来叱咤风云的健儿,担负着历史的重任砥砺向前。